10个川麦系列小麦品种在绵阳田间抗条锈病鉴定

2017-12-22康晓慧陈万权梁永亮

杨 亨,康晓慧,陈万权,梁永亮,张 华,张 洪

(1.西南科技大学生命科学与工程学院,四川 绵阳 621010;2.中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室,北京 100193)

10个川麦系列小麦品种在绵阳田间抗条锈病鉴定

杨 亨1,康晓慧1,陈万权2,梁永亮1,张 华1,张 洪1

(1.西南科技大学生命科学与工程学院,四川 绵阳 621010;2.中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室,北京 100193)

选用2006—2010年通过四川省农作物品种审定的10个川麦系列小麦品种,通过大田自然诱发,对其成株期不同生育期的抗锈性进行鉴定分析,旨在筛选出具有免疫及高抗的品种。方差分析结果表明,不同品种普遍率以及严重度的差异显著,部分川麦系列品种病情指数有显著差异。综合分析表明,川麦53、川麦48、川麦54表现为近免疫,川麦55、川麦58表现为高抗,川麦56表现为中抗,其余表现为中感。相关性分析表明,不同抗性组分之间均表现为极显著相关。表明在生产中不能忽视任何一个因素,一旦发现条锈病,应立即进行防治,防止条锈病的加重与蔓延。

小麦;川麦系列品种;生育期;抗锈性;病情指数

小麦条锈病是由条形柄锈菌(Puccinias triiformis f. sp. tritic,PST)引起的一种世界性小麦病害[1],对小麦生产具有毁灭性危害,病害流行年份可导致小麦减产40%以上,甚至绝收,其有效防控是长期的国际难题[2]。小麦条锈病的发生与危害具有长期性、爆发性、流行性和变异性等特点,病菌可随高空气流远距离传播[3]。该病在全球五大洲均有分布,中国是世界上小麦条锈病发生面积最大、危害损失最重的国家,病害发生流行规律比其他国家更加复杂多变,自成独立的流行体系[4-5]。一直以来,培育和种植抗病品种是防治条锈病最经济有效的措施[1,6],目前,用于大田生产的由主效基因控制的抗病品种在大面积连续多年种植后,出现了抗病性逐年减退的现象[7],这是因为条锈菌致病性变异频繁,新致病小种不断出现,常导致小麦品种“丧失”其抗锈性[8],在较大程度上影响防治小麦条锈病的效果。已有学者对近等基因系混播对条锈病的控制效果进行研究,3个近等基因系混播可显著降低条锈病的严重程度[9-11]。何中虎等认为利用成株抗性是小麦育种的重要方向[12],已有学者分别对不同品种成株期抗性进行了研究和分析[13-14]。四川作为小麦条锈菌菌源重要的冬繁区,其冬繁菌源可直接通过气流传播到重庆、川东、鄂西北及长江中下游部分麦区[6],所以四川地区小麦品种的选育对条锈病的控制起至关重要的作用。我们选用2006—2010年间通过四川省农作物品种审定的10个川麦系列小麦品种,对其成株期不同生育期的抗锈性进行鉴定分析,旨在为四川小麦生产降低条锈病的发生与发展提供一定科学依据,同时也为抗病育种提供优良的种质资源。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试品种为川麦48、川麦47、川麦50、川麦51、川麦52、川麦53、川麦54、川麦55、川麦56、川麦58等10个川麦系列小麦品种,对其在绵阳田间的发生发展规律进行探讨(10个川麦系列品种均为2006—2010年间通过四川省农作物品种审定的小麦品种)。

1.2 试验方法

试验地处在涪江中上游地带,是西南科技大学在绵阳市龙门镇香社村小麦基地。该地为黄壤冲积土壤,肥力中等,地块比较平整,且四川盆地属于我国条锈菌冬季繁殖区域,是当地及其北部麦区病害春季流行的菌源基地[2],条锈菌菌源丰富〔近年来比较流行的生理小种有条中32、条中33及条中34,条中34(贵农22-9)是 2009 年首次在四川省仪陇县的小麦品种川麦 42 上检测到的生理小种,预测其在今后一段时间内将成为我国小麦条锈菌的主要优势小种[15]〕,周围比较开阔,有利于试验的开展,能较好地反应不同品种的抗性差异。

小麦于2016年10月27日播种,试验地为17.5 m×17.6 m的田块,每个品种3次重复,每个重复按照随机排列的方式进行播种。各参试小麦播种两行,行长1 m,行距0.3 m。利用铭贤169作为条锈病高感品种自然诱发发病(铭贤169种植在每两厢之间,与参试品种垂直播种),整个生育期不施用任何农药,采用正常田间肥水管理。

1.3 调查方法

2016年12月21日发现条锈病开始进行调查,对供试小麦品种的条锈病自然发病状况进行调查记录,调查方式采用五点取样法,每点取样20片小麦叶片。每7 d调查1次,对每个参试小麦品种的反应型、普遍率和严重度进行记录。

调查和计算均采用李振岐等[6]提出的方法。反应型记载方式:0,免疫,不产生夏孢子堆,叶色正常,完全无症状;0*,近免疫,不产生夏孢子堆,但产生枯死斑点和失绿反应;1,高抗,夏孢子堆很小,数量很少,常不破裂,周围有枯死反应;2,中抗,夏孢子堆小到中等,周围有枯死和失绿反应,绿色组织外有一失绿环或枯死环围绕,形成所谓“绿岛形反应”;3,中感,夏孢子堆中等大小,周围组织无枯死反应,但有轻微失绿现象;4,高感,夏孢子堆大而多,周围组织无枯死反应,早期失绿现象不明显;X,混合型,夏孢子堆大小和反应变化不定,在同一叶片上往往同时出现各种类型的反应(抗病的和感病的),随着时间的推移,小孢子堆可产生大孢子堆,大孢子堆也可以产生小孢子堆。各类型可附加“-”或“+”,以表示偏轻或偏重。普遍率是指小麦条锈病病害发生的普遍程度,一般是用发病的小麦叶片数占小麦的总叶片数目的百分比表示;严重度是指小麦发病叶片上孢子堆数的数量,用分级的方式表示。一般定为8级,分别为1%、5%、10%、20%、40%、60%、80%、100%。

试验数据采用excel处理,用SPSS22.0对参试品种在整个成株期普遍率及病情指数进行方差分析和多重比较,抗性组分的相关性分析基于各品种成株期的反应型、严重度、普遍率以及病情指数的平均值。

2 结果与分析

2.1 成株期反应型与严重度发生情况

如表1所示,不论是反应型还是严重度,在整个成株期基本呈现出先升后降的趋势,即从拔节期开始,反应型和严重度随着小麦的生长而不断加重,至扬花期达到最大,随后在灌浆期降低。分析川麦50及川麦51在灌浆期下降甚至为0的原因,可能是前期病害较为严重,导致叶片枯萎凋零,从而在数据上表现出较低的情况。川麦48、川麦54两个品种在拔节期未发病,整个成株期不论是反应型还是严重度都较其他品种低,表现出对条锈病较强的抗性。而川麦56、川麦50及川麦47在拔节期发病情况就比较严重,反应型都达到2+,整个成株期的反应型均值达到2.4,平均严重度相较于其他品种高,在整个成株期都表现出一定的感病性。川麦58在拔节期、孕穗期及抽穗期的反应型和严重度都偏高,而在抽穗期后直线下降(叶片正常,并未发生枯萎),可能是该品种在前期对条锈病抗性不强,在抽穗期后表现出自身抗性。

表1 10个川麦系列品种成株期的反应型和严重度

2.2 成株期普遍率的发展趋势

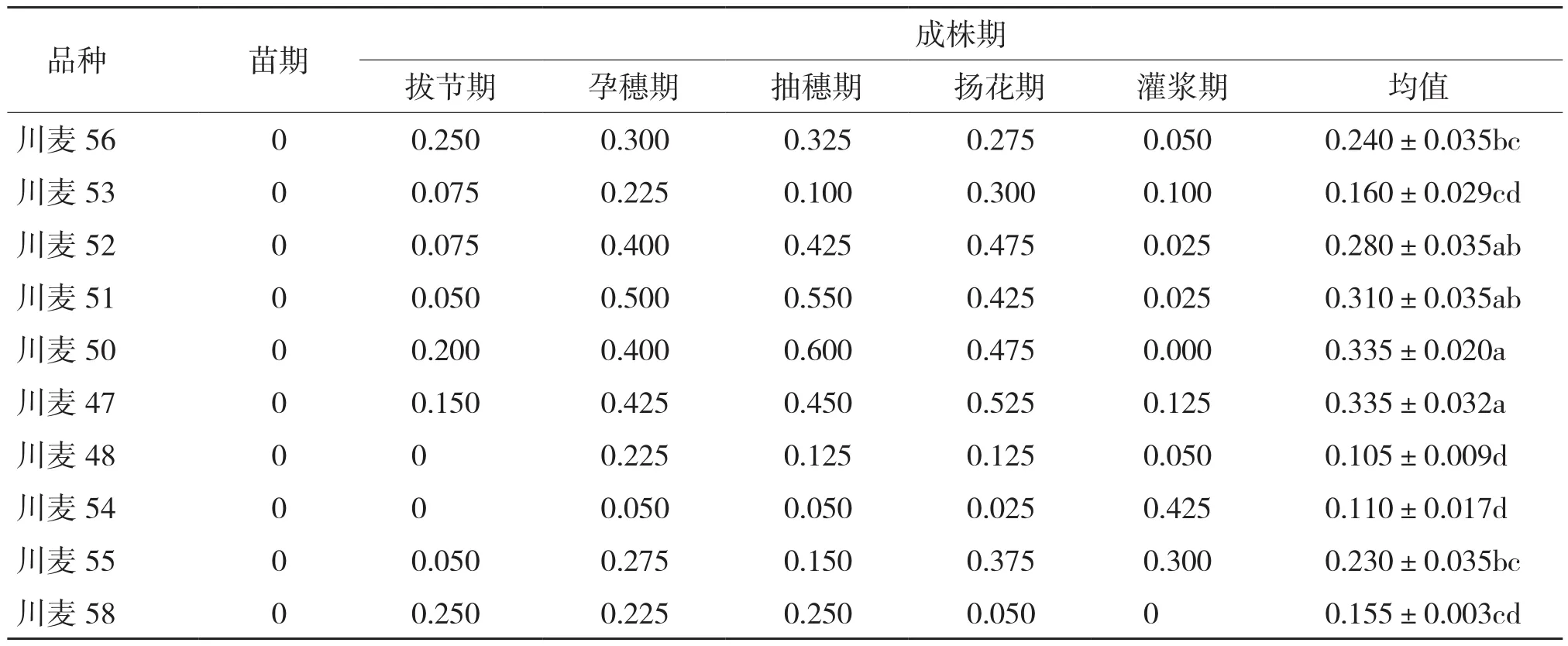

由表2可知,在拔节期,除川麦56、川麦58及川麦50普遍率较高之外,其他7个品种普遍率都比较低,过了拔节期,普遍率均呈现出上升趋势,分析原因可能是因为拔节期之前温度较低,不适宜条锈菌的发展与蔓延。川麦52、川麦51、川麦50、川麦47在整个生育期的普遍率都比较高,且在孕穗期、抽穗期及扬花期普遍率均值均高于40%,在一定程度上符合反应型与严重度的情况,表明这4个品种在整个成株期内都表现出一定的感病性。川麦48和川麦54成株期普遍率均值最低,但是趋势却相反,川麦48在整个成株期呈现下降趋势,而川麦54则是上升趋势,其中川麦54在灌浆期时普遍率达到整个生育期的最大值,可能是因为前期抗病性较强,叶片生长受损较轻,故后期在条锈病整体较重并且适合条锈菌发展的情况下也达到了自身的最大值,尽管如此,这两个品种都表现出较强的抗性。显著性分析表明,不同小麦品种在整个成株期的普遍率差异显著。

表2 不同生育期条锈病的普遍率(%)

2.3 不同品种病情指数的差异

表3 不同生育期条锈病的病情指数

由表3可知,苗期供试10个品种均未发现条锈病,表现出苗期抗病性。进入拔节期后,大部分品种开始发病,但病情指数较低。对整个成株期进行分析,发现在供试10个品种中,川麦52、川麦51、川麦50、川麦47等4个品种在整个成株期病情指数偏高,且都是在扬花期达到最大值,表明该时期可能是这4个品种抗性不稳定时期,也可能是因为该时期气候比较适宜条锈菌的生长繁殖,这4个品种抗性又比较弱,所以导致了在该时期病情指数偏高。川麦53、川麦48、川麦54整个成株期病情指数都很低,显著性分析表明,这3个品种与川麦50具有显著差异。综合分析可知,参试的10个川麦系列小麦品种整体表现都比较好,其中川麦47、川麦50、川麦51和川麦52表现出一定的感病性,相互比较可以得出川麦53、川麦48及川麦54这3个品种表现最优,属于近免疫品种。

2.4 不同抗性组分之间的相关性

对反应型、普遍率、严重度及病情指数之间的相关性进行分析发现,4个指标均表现出极显著相关,特别是严重度与病情指数和普遍率与病情指数之间的显著性,分别达到0.973和0.885。一般情况下,普遍率与严重度没有必然联系,普遍率高,严重度不一定也高,而该试验中普遍率与严重度之间的相关性达到0.876,可能是因为目前该地区所流行的条锈菌生理小种毒性较强,或者存在多种生理小种互作。反应型与其他三者之间虽然也是极显著关系,但是数值都偏低,表明反应型对实际生产中病害流行以及发展程度的预测预报意义不如其他三者。因此,在小麦实际生产中,在注重使用抗性品种的同时,也要时刻注意生产中条锈病的发展状况,定期对条锈病的普遍率及严重度进行调查,一旦发现条锈病,要及时进行防治,防止条锈病的发展蔓延。

表4 成株期不同抗性组分之间的相关性分析

3 结论与讨论

自2016年10月27日播种以来,定期观察田间小麦生长与条锈病的发生情况,2016年12月21日在诱发品种铭贤169上发现条锈病后开始对参试品种进行调查,在整个苗期均未发现参试品种受条锈菌侵染,表明供试10个川麦系列小麦品种可能都具有苗期抗性。拔节期开始普遍发病,并且随时间的推移,病害程度增加,其中扬花期与抽穗期最严重,分析原因可能是:(1)该时期正值暖春期,条锈菌属于低温气传性病害,该时期的温度正适合条锈菌的生长;(2)不同品种携带的抗源不同,对相同条锈菌生理小种或者不同条锈菌生理小种均表现出不同的抗性。不同品种抗性差异的原因可能是条锈菌生理小种与品种之间相容或不相容作用。

小麦条锈病作为危害小麦生产最严重的病害之一,选育和种植抗病品种一直是最经济有效的措施。四川作为条锈病的高发地区,控制条锈病的发生发展对全国的小麦生产具有重要意义。本试验选择了10个川麦系列小麦品种,在全生育期不施用任何农药的前提下(包括除草剂),在其发病后,每隔1周对其成株期不同生育期的反应型、普遍率、严重度及病情指数进行调查,使用多次调查数据的平均值进行分析,减少了调查带来的主观误差,并且不施用任何农药更是减少了农药对试验结果带来的影响(前提是田间没有草害,在有草害的情况下可人工进行除草),使抗性鉴定结果更为准确。整体来看,参试的10个川麦系列品种表现优良,苗期均未发病,拔节期开始陆续发病,不同品种条锈病的发病程度呈现出差异,显示出不同品种的抗性强弱。通过对病情指数的方差分析,部分川麦系列品种整个成株期的病情指数有显著差异,对成株期不同生育期各抗性组分的相关性分析表明,各组分之间均呈现出极显著相关,表明在生产中不能忽视任何一个因素,一旦发现条锈病,就应立即进行防治,防止条锈病的加重与蔓延。综合反应型、严重度、普遍率及病情指数情况进行分析表明,川麦53、川麦48、川麦54整个成株期病情指数分别为0.6099、0.1906、0.4339,整个成株期反应型、严重度、普遍率都较其余品种低,且农艺性状优良,对近年来四川地区流行的条锈菌小种属于近免疫品种,适合在绵阳地区推广栽培或用于抗性育种材料。川麦55、川麦58表现为高抗,川麦56表现为中抗,其余表现为中感。该试验结果在其余地方的适用性还需进行探讨,近免疫品种能否作为育种材料也需要进一步试验验证。

[1] Chen X M.Epidemiology and control of stripe rust(Puc-cinia striiformis f.sp.tritici)on wheat[J].CanadianJournal of Plant Pathology,2005,27:314-337.

[2] 陈万权,康振生,马占鸿,等. 中国小麦条锈病综合防治治理理论与实践[J]. 中国农业科学,2013,46(20):4254-4262.

[3] 谢水仙,汪可宁,陈杨林,等. 我国小麦条锈病菌传播与高空气流关系的初步研究[J]. 植物病理学报,1993,23(3):203-209.

[4] 陈万权,徐世昌,吴立人. 中国小麦条锈病流行体系与持续治理研究回顾与展望[J]. 中国农业科学,2007,40(S1):177-183.

[5] Stubbs R W. Pathogenicity analysis of yellow(stripe)rust of wheatand its significance in a global context//Simmonds N W,Rajaram S.Breeding Strategies for Resistance to the Rusts of Wheat,Mexico,DF:CIMMYT,1988:23-38.

[6] 李振岐,曾士迈. 中国小麦锈病[M]. 北京:中国农业出版社,2002:370-373.

[7] 姜睿,魏国荣,黄丽丽,等. 成株期抗条锈小麦品种的筛选和鉴定[J]. 干旱地区农业研究,2007,25(5):235-238.

[8] 康振生,王晓杰,赵杰,等. 小麦条锈菌致病性及其变异研究紧张[J]. 中国农业科学,2015,48(17):3439-3453.

[9] 陈伟帅,高利,陈万权,等. 小麦抗病遗传多样性对条锈病的调控效应[J]. 植物保护,2015,4(6):185-190.

[10] 吕学静,康晓慧,陈万权,等. 小麦近等基因系多品种混播对条锈病控制效果研究[J]. 中国植保导刊,2014,34(4):5-9.

[11] 张华,康晓慧,陈万权,等. 绵阳地区小麦近等基因系多品种混播的抗条锈病效果研究及异常寒潮的影响[J]. 湖南师范大学自然科学学报,2017,40(4):55-60.

[12] 何中虎,兰彩霞,陈新民,等. 小麦条锈病和白粉病成株抗性研究进展与展望[J]. 中国农业科学. 2011,44(11):2193-2215.

[13] 白雪,康晓慧,彭玉姣等. 小麦品种不同生育期抗条锈性研究及鉴定[J]. 福建农业科技,2013(3):50-53.

[14] 彭玉姣,康晓慧,陈万权,等. 6个典型四川小麦品种不同生育期抗条锈性研究[J]. 中国植保导刊,2013,33(1):5-8.

[15] 刘博,刘太国,章振羽. 中国小麦条锈菌条中34 号的发现及其致病特性[J]. 植物病理学报,2017(5):681-687.

Identification of resistance to stripe rust of 10 Chuanmai wheat varieties in Mianyang field

YANG Heng1,KANG Xiao-hui1,CHEN Wan-quan2,LIANG Yong-liang1,ZHANG Hua1,ZHANG Hong1

(1.College of Life science and Engineering,Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010,China ;2. State Key laboratory for Biology of Plant Diseases and Insect Pests,Institute of Plant Protection,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100193,China)

In this experiment,10 varieties of wheat and wheat cultivars approved by Sichuan Provincial Crop Variety Approval Committee in 2006-2010 were used to identify the rust resistance at different growth stages,to screen out the varieties with immunity and high resistance. The variance analysis showed that the prevalence of different varieties was significantly different,and the disease index of some Chuanmai varieties was significantly different. The comprehensive analysis showed that Chuanmai 53,Chuanmai 48 and Chuanmai 54 showed nearly immunization. Chuanmai 55 and Chuanmai 58 showed high resistance. Chuanmai 56 showed neutral resistance,and the rest showed medium sensation. The correlation analysis showed that there was a significant correlation between the different resistant components,indicating that we can not ignore any factor in the production,once we found rust,it should be immediately to prevent and control,to prevent the increase and spread of stripe rust.

wheat;Chuanmai series;growth period ;rust resistance ;disease index

S512.1;S503.4

A

1004-874X(2017)08-0079-06

杨亨,康晓慧,陈万权,等. 10个川麦系列小麦品种在绵阳田间抗条锈病鉴定[J].广东农业科学,2017,44(8):79-84.

2017-05-24

“十二五”国家科技支撑计划项目(2012BAD19B04);国家自然科学基金(61661136004);国家现代农业产业技术体系建设项目(CARS-03)

杨亨(1994-),男,在读硕士生, E-mail:1109215140@qq.com

康晓慧(1960-),女,教授,E-mail:xhuik@126.com

(责任编辑 杨贤智)