环境规制政策的作用机理与变迁实践分析

——基于1978—2016年环境规制政策演进的考察

2017-12-20于潇

于 潇

(厦门大学公共事务学院,福建 厦门 361000)

环境规制政策的作用机理与变迁实践分析

——基于1978—2016年环境规制政策演进的考察

于 潇

(厦门大学公共事务学院,福建 厦门 361000)

环境规制政策作用机理显示内生性政策源于环境领域的市场失灵,外生性政策源于环境领域的政府失灵。回顾1978—2016年环境规制政策演进的历程可以清晰地看到,为应对日益严峻的资源环境压力,中国环境规制政策经历了从命令-控制型规制政策主导到多元化规制政策和谐共生演变。从政策目标-制度安排-政策举措-资源环境问题-规制政策的逻辑思路看,不同时期环境规制政策的形成不是偶然的,而是社会经济发展目标指向下的一系列制度安排的必然结果。环境规制政策作用机理与变迁实践的考察表明,政府在强化内生性规制政策、矫正市场失灵的同时,需重视完善外生性规制政策,规避政府失灵。

环境规制政策;内生性规制;外生性规制;政策变迁

自然环境作为一种复合性资源,为人类提供了空间、资源和生态服务,是人类社会存在和发展的基础。改革开放以来,中国经济快速增长的同时亦付出了惨痛的资源和环境代价,发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题在中国已经集中出现,单位GDP污染物排放量是发达国家平均水平的10倍以上,其中主要污染物排放量已经严重超过了环境承载能力[1],《中国环境状况公报》(2015)显示,在338个地级以上城市空气质量监测中,仅有21.6%的城市环境空气质量达标,在972个地表水国控断面中,I类水质断面(点位)占2.8%。据世界银行最新统计,中国每年仅空气和水污染造成的经济损失相当于国内生产总值的8%~12%[2]。根据美国耶鲁大学2016年发布的《2016环境绩效指数报告》,在180个国家和地区的环境绩效指数(Environment Performance Index,EPI)排名中,中国以65.1分的得分位居第109位,可见我国环境规制的政策实践与环保目标间仍存在差距。因而,在厘清环境规制政策作用机理的基础上,需要从历史维度对我国环境规制法律法规、组织架构、政策工具进行梳理,从环境规制政策演进的阶段特征发掘政策变迁的内在逻辑,总结政策成功与失败的经验教训,以期实现更好的环境规制。

1 环境规制政策的作用机理

环境规制作为社会规制的一项重要内容,是指由于环境污染具有负外部性,政府通过制定相应政策与措施,对企业经济活动进行调节,以达到保持环境和经济发展相协调的目标。规制目的是使生产者和消费者在做出决策时将外部成本考虑在内,从而将他们的行为调节到社会最优化生产和消费的组合[3]。就一般意义的环境规制政策而言,在现实应用中有不同的表述,ISO14001将环境规制政策解释为:“一个组织对它的总体环境工作的意图与原则的说明,它为行动提供框架,并需据此而建立它的环境对象与目标”。法国1994年制定的NFX30-200对环境规制政策的解释为:“一个组织或实体的领导正式陈述的有关环境的目标,环境规制是一般政策的组成部分,环境政策将尊重有关的环境立法与法规”。令很多环境问题专家感到失望的是,看起来简单的解决目前严重环境问题的政策方案却从来没有被实施过,其主要原因是市场失灵和政策失灵的存在[4]。经济学家一般认为市场可以非常有效地配置资源,但在许多情况下,市场吸引人的效率却消失了。在环境问题中,由于外部效应、公共产权资源、非竞争性市场、产权不明晰、不完全信息的存在,使得“公地悲剧”现象不断上演。与此同时,不良政策也成为自然资源可持续利用和生态环境的真正威胁,例如对产品、服务和可能导致严重环境退化的行为提供补贴。政策失灵的主要原因在于政策制定者缺乏有关用于选择和设计政策工具的生态、技术和经济关系的信息和理解,且作为政策主体的政府部门不能被视为中立的、全能的整体,它是由一系列具有不同结构、动机、利益刺激和不同操作层面的分部门主体组成,政策是在复杂的政治和经济利益作用下形成的,而不仅仅由不受个人经济或政治利益影响的追求社会福利最大化的利他主义者制定。由此,无论是单纯的市场机制还是单纯的政府机制,都不足以实现我国环境规制所追求的资源的合理配置与公共利益的最优秩序。尽管绝对的无政府主义和集权主义计划都没有太多热衷的支持者,但政府介入经济的最优程度成为政策制定者争论的核心问题。自由市场的支持者专注于效率,认为它是社会福利的引擎,国家干预的倡导者们则强调没有足够政策来规制并使福利最大化的市场是不完全的。在经济领域,规制的普遍缺乏会导致经济停滞不前;在生态领域,这种缺乏会导致对初级生产性资源的极大浪费,但过度干预又会滋生寻租腐败,抑制市场效率。并且规制政策不可能在真空中起作用,而是对整体的政策环境具有很强的依赖性,如果经济不具有竞争性、官僚机构不可信赖、信息失灵并且缺少履行职能所需的资金,那么任何政策工具都不会很好地发挥作用[4]。因而,需要结合各类环境问题成因,弄清环境规制政策工具的作用机理与应用范围,以建立一个融政府与市场于一体的多元化环境规制政策框架。

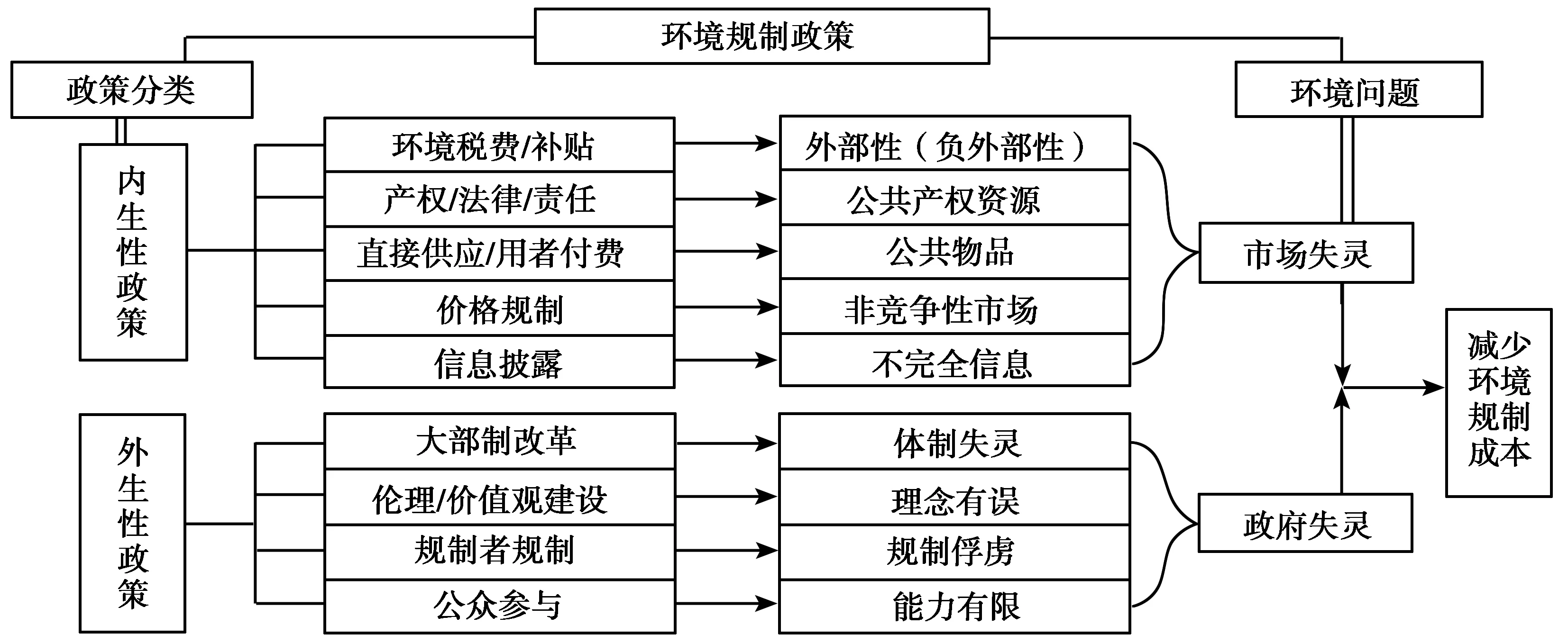

针对中国环境污染与自然资源管理问题的成因阐释可以归结为:一是由于环境与资源市场结构缺陷引起的市场失灵(内生性问题),二是资源与环境管理中制度供给不足导致的政策失灵(外生性问题)。针对这两类问题采用不同的解决方法,可以将环境规制划分为以下几种类型,其作用机理如图1所示。

图1 环境规制政策及其作用机理

1.1 内生性政策的作用机理

在一个完全竞争的市场,每种商品和资源有产权主体和价格,代理人可获取充分信息,生产技术和消费技术的特点在于不存在不可分性和规模效应,换言之,不存在生产和消费的非凸性。然而自然资源和生态环境管理领域广泛存在外部性、公共产权资源、公共物品、不完全信息、短视行为等,会造成生产和消费的非凸性,由此引起的资源配置效率损失具有内生性特点。实践证明,通过内生性政策规制,可调节供求关系、利益分配和社会福利,影响利益相关者的行为方式,促使其决策趋向于保障资源环境可持续的最优阈值,从而矫正市场失灵问题[5]。主要的政策有:一是环境税费和补贴,通过特别地征税或补贴,为消费者和生产者提供刺激,使他们改变行为方式,用生态化方式使用资源,着眼于解决环境污染负外部性问题;二是产权/法律和责任,主要通过民主方式达成契约,明确界定环境资源的产权边界,并运用法律工具确保公共契约的遵守,若违背契约则需承担相应责任,需接受惩罚,常用于公共产权资源的管理;三是直接供应/用者付费,环保部门利用自身的人员、技术、资源供给公共物品,同时辅以用者付费制度,解决公共物品拥挤问题、公有资源的浪费问题;四是价格规制,关注的是环境资源市场上因垄断市场和寡头市场而导致资源浪费与收益分配不均问题,主要通过服务成本费率限制、最高限价或最低限价政策等确保资源环境领域中非竞争市场的效率和公平问题;五是信息披露,通过信息公开、有指标的标签、设定标准等,引导企业公开信息,利用产品市场、资本市场、劳动力市场、立法执法体系以及其他利益集团来对排污厂商施加压力,以减少因市场交易不确定性和信息不对称性而产生的逆向选择和道德风险。

1.2 外生性政策的作用机理

规制的“公共利益”理论强调政府在纠正市场缺陷方面的重要作用,尽管规制当局可能面临信息约束,他们仍被认为是公正的执行社会福利最大化的人[6]。但奥尔森的研究表明,由少数人组成的小集团比大集团集体行动的能力更强,其有足够激励动机进行院外游说活动,影响规制[7]。斯蒂格勒于1971年利用奥尔森集体行动理论解释了规制机构如何被产业收买并主要为其利益设计和操作规制的过程,并提出规制俘虏理论(Capture Theory of Regulation),认为政府规制目的不是为解决市场失灵,增进社会公共利益,而是为满足产业对规制的需要而产生的,规制机构会被它所服务的经济行业俘获[8]。为解决规制失灵问题,在我国资源环境管理领域衍生出了一系列外生性规制政策:一是大部制改革,精简规制机构,把那些环境规制职能、业务范围界限模糊的部门整合成一个部门进行统一管理,建立纵向一体化的环境规制执行体系;二是伦理价值观建设,通过开展生态教育,促进政府、社会、公众达成绿色发展的共识,减少环保政策实施阻力;三是规制者规制,指通过监督、竞争、相互牵制、人为随机性等方式对环境规制者进行规制[9],以减少和避免环境规制过程中规制者被利益集团所俘虏以及由此造成的寻租腐败问题;四是公众参与,核心理念是突破政府垄断的单中心治理模式,引入其他相关主体共同参与的多中心治理理念,促进多元主体开展多种契约性和合作性的协调机制,通过多中心耦合的治理网络共同分担环境规制责任[10]。

2 环境规制政策变迁的阶段性特征

政策制定是“真实时间”中动态博弈的政治过程,马约内和维尔达夫斯基认为,由于实际的行动会引发资源和目标的同时变化,政策总是处于不断地变化之中[11]。因此,政策选择是内生的,是在既定的制度内公民投票者和政策决策者互动的产物,环境规制政策并非一成不变,而是与特定宏观经济背景、资源环境问题、环境保护与经济发展的理念、立法体系、政策工具选择等内容紧密相连,在每个历史时期内会具有特定的阶段性特征。结合国家经济社会发展状况与宏观治理政策的变迁,本文将中国环境规制政策变迁划分为四个阶段,各阶段规制特征如下:

2.1 命令-控制型规制形成:1978—1989年

命令与控制型环境规制是指政府通过立法或制定行政部门的规章、制度来确定环境规制的目标、标准,并以行政命令的方式要求企业遵守,对于违反相应标准的企业进行处罚[2]。1978年中共中央在转批国务院环保领导小组工作汇报时指出消除污染,保护环境是进行社会主义建设,实现四个现代化的重要组成部分,1979年首部环境保护法律《环境保护法》(试行,该法于1989年正式通过)对环境污染防治做了原则性规定,1983年环境保护在第二次全国环保会议被确立为基本国策。随后几年里,在水污染、空气污染、噪声污染和固废污染等领域又陆续颁布了约12项国家性环保法律和行政法规(包括《海洋环境保护法》(1982)、《水污染防治法》(1984)、《森林法》(1984)、《草原法》(1985)、《渔业法》(1986)、《关于防治水污染技术政策的规定》(1986)、《大气污染防治法》(1987)、《报告环境污染与破坏的暂行办法》(1987)、《水污染排放许可证管理暂行办法》(1988)、《水污染防治法实施细则》(1989)、《关于防治造纸业水污染的规定》(1989)、《环境噪声污染防治条例》(1989)等),通过设置技术标准(对厂商治理污染或生产采用的技术做出详细规定)和绩效标准(对污染厂商的产量、排污量或排污限度实行限制)规范厂商排污行为。然而,单一法规的颁布并不能保证厂商会照规则去做,规制政策目标的实现有赖于规制主体强有力的执行[12],结果为保证规制政策的顺利实施,1978—1989年中国建立了一个适应计划经济体制的命令控制型环境管理体制——设立了从中央(城乡建设环境保护部)到省、市、县的四级政府环境管理机构,人数达到7万多人,各行业主管部门及大中型企业也设立了相应的环境管理机构,人数达到 20 多万人[13]。20世纪80年代中国环境规制政策的特征表现为内生性政策以命令-控制型法规为主,外生性政策以命令-控制型管制机构的成立为主。

2.2 市场型规制兴起:1990—1999年

市场型环境规制是通过市场信号引导企业做出行为决策,在企业追求自身利益的过程中实现污染控制目标,运作机理是通过设定最合适的环境税率(最优边际税率必须等于减污的边际成本),或设定一个可被接受的总污染排放水平,以可交易许可证的形式分配资源,实现不同污染源之间的边际减排成本相等[14]。由于这类政策的实施具有一定弹性空间,能够为企业提供经济上的激励,因此也被称为环境规制的经济激励政策。命令-控制型规制在环境保护领域中十分必要,尤其在处理不可逆的环境影响问题或超过环境承载力的问题方面,但对政府监管提出了较高要求,增加了政府行政管理费用,而且刚性较强,厂商和消费者无讨价还价余地[14]。因而,命令-控制型法规并非最有效的工具,尤其当环境改善的边际成本难以估计时,市场型环境规制因其经济有效而被视为较优的政策工具[15]。20世纪90年代,为响应市场经济发展的要求,中国相继出台多项以环境税费、补贴、押金-返还、交易许可证、环境标志为代表的市场型环境规制政策文本(见表1),同时以政策试验的方式将市场型环境规制政策付诸实践,1991年起,中国陆续在16 座城市进行了排放大气污染物许可证制度的试点工作。此外,为推进《环境保护法》(1989)确立的“八项环境制度”,又陆续出台《自然保护区条例》(1994)、《固体废弃物污染环境防治法》(1995)等法规条例,同时辅以强制淘汰和技术改造政策(见表1),以强化命令-控制型规制政策效果。环境规制体系建设方面,该阶段则形成了政府统一领导,环境保护行政主管部门“形式主体管理”,有关部门各司其职,企业法人承担防治污染责任,广大群众积极参与监督的环境规制体制[13]。回顾20世纪90年代中国环境规制政策文本和政策实践可知,此阶段环境规制特征在于命令-控制型环境法规得以强化,市场型内生性政策开始出现,为环境规制政策转型做好了铺垫。外生性政策方面,1998年国家环境保护局升格为国家环境保护总局(正部级),环境规制机构的行政地位得以提升,但政策权力仍十分有限。就政策实施效果而言,20世纪90年代中国生态环境恶化趋势并未得到遏制,环境污染和生态破坏占GDP的损失较大。世界银行研究成果显示,1995年中国环境污染损失占GDP的 7.7%;中国环境与发展国际合作委员会研究结果显示,1999年中国环境污染损失占GDP的9.7%[16]。

表1 1990—1999年中国环境规制政策文本梳理

资料来源:依据国家环境保护总局政策法规司的《环境行政执法手册》(2001)、《走向市场经济的中国环境政策全书》(2002)整理所得。

2.3 市场型规制快速发展:2000—2010年

2000—2010年,中国GDP年均增长率达到10.5%,与此同时,能源消费也在逐年增长,年均增长率达11.58%,而同期世界均值仅为2.81%,能源消费增长过快直接引起二氧化碳和污染物排放的增加,2000—2010年中国二氧化碳排放量的年均增速为9.4%,废水、工业废气、工业固体废物产生量的均增速分别为4%、14%、12%[17]。为降低能源消耗、提高能源利用率,环境规制工作的重点是转变经济发展方式,发展循环经济,推进节能减排。但污染减排不仅仅是末端治理,而是全过程污染控制,包括结构调整、生产过程控制、消费过程控制与末端治理四方面,市场型环境规制政策因其能够通过利益调节激发各环节市场主体的节能减排行为备受青睐。通过比较国家环境保护网站上公开的各部门颁布的主要资源环境经济政策规范性文件,发现2000—2010年大约出台了116个相关文件,占1980年以来资源环境经济政策规范性文件的 41%,其中绿色税费政策、绿色财政政策、绿色信贷政策、绿色价格政策、生态补偿政策居多,对应的政策文本数量依次为34个、27个、14个、12个、6个[17]。同一时期,市场型规制政策试点力度前所未有,以“自上而下”和“自下而上” 相结合的“双向”探索模式快速推进:湖北、湖南、江西、甘肃等地开始准备试行环境税;山西、辽宁、浙江等8省市被环保部批准作为不同类型的生态补偿试点,江苏、河南、河北等 10 多个省市自发开展了流域生态补偿试点探索;江苏、浙江等18 个省市开始试行或试点排污权交易;全国20 多个省市和大部分政策性银行和商业性银行出台了绿色信贷政策以及相关操作指南[18]。环保法规方面,该阶段大约新颁布了诸如《水污染防治法实施细则》(2000)、《畜禽养殖污染防治管理办法》(2001)、《海域使用管理法》(2001)、《危险化学品安全管理条例》(2002)、《医疗废物管理条例》(2003)、《清洁生产促进法》(2003)、《环境影响评价法》(2003)、《放射性污染防治法》(2003)、《可再生能源法》(2005)、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》(2006)、《环境监测管理办法》(2007)、《循环经济促进法》(2008)等环境规制法规条例,至此,中国环境规制政策的法规体系基本形成。同时,为落实环境保护“三统一五加强”,2006 年开始设立五大区域环境监察机构,2008年环保部总局被升格为环保部,进入国务院组成部门,地方政府也开始尝试环保垂直管理体制改革。此外,为进一步推进节能减排,2007 年 6 月,国务院成立节能减排工作领导小组,11月批准了《主要污染物总量减排统计办法》《主要污染物总量减排监测办法》《主要污染物总量减排考核办法》,并安排了230亿用于节能减排。21世纪前十年的环境规制政策显示,此阶段内生性政策方面市场型环境规制政策迅速发展,命令-控制性规制法规趋于完善,外生性政策方面环境规制机构地位得到实质性提升,统筹能力得到增强。

2.4 多元化政策工具涌现:2011—2016年

2011—2015年,中国GDP增速由9.5%下降到6.9%,告别过去30多年平均10%左右的高速增长,经济增长阶段发生根本性转换,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点[19]。在经济新常态下,经济发展方式的转变已经被迫展开,告别前一阶段不顾资源短缺、竭泽而渔、破坏性开采的粗放型发展,忽视环境保护的污染性发展,透支人口红利、社会保障体系建设滞后的透支性发展,正在逐步转入遵循经济规律的科学发展,遵循自然规律的可持续发展,遵循社会规律的包容性发展[20]。随着经济发展进入新常态,提高发展质量和效益成为中心,供给侧改革成为主线。基于此,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出,要健全节能减排激励约束机制,优化能源结构,合理控制能源消费总量,完善资源性产品价格形成机制和资源环境税费制度,健全节能减排法律法规和标准,强化节能减排目标责任考核,把资源节约和环境保护贯穿于生产、流通、消费、建设各领域各环节,提升可持续发展能力。同年,环境保护部发布《“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划》,构建起了完善税费、价格、金融、贸易四个领域,建立排污交易和生态补偿两种机制的环境经济政策建设框架。因此,2011—2016年市场型环境规制政策内容不断丰富,据统计,2011—2016年我国在绿色投资、环境信用、绿色财政、绿色资金、绿色税费、绿色信贷、环境污染责任保险、绿色证券、绿色价格、生态补偿、排污权交易、环境污染第三方治理等政策领域出台了约167份政策文本,占1980年以来市场型环境规制文本的59%,其中环境财税政策、绿色税费政策、绿色价格政策、生态补偿政策居多,分别为50份、33份、31份、11份[17]。

随着信息社会的推进,大数据时代的来临,在完善市场型规制政策的同时,信息披露、生态教育、公众参与等类型的规制政策日渐增多,环境规制政策领域呈现百花竞放的境况。信息披露方面,为促进企业公开信息,增进环境信息共享互联互通,2011年以来开始实施《清洁生产促进法》(2012修订)、《企业环境信用评价办法(试行)》(2013)、《企业信息公示暂行条例》(2014)、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(2014)等八项信息激励型规制政策。生态教育方面,为增强全社会生态环境意识,牢固树立绿色发展理念,环保部制定了《全国环境宣传教育工作纲要(2016—2020年)》(2016),《中国环境年鉴》(2015)显示仅2014年各地区累计开展环境宣教活动11619次,宣教人员3330万人,建成环境教育基地1767个。公众参与方面,为规范规制主体行为,推进公众有序参与,《环保举报热线工作管理办法》(2011)、《环境监察执法证件管理办法》(2013)和《环境保护公众参与办法》(2015)等开始付诸实施。此外,2011年以来国家在危险物品管理、水域治理、空气污染等领域新颁布了多项政策法规(包括《危险化学品安全管理条例》(2011)、《太湖流域管理条例》(2011)、《放射性废物安全管理条例》(2011)、《机动车强制报废标准规定》(2012)等),并对《中华人民共和国环境保护法》(2014修订)、《电力法》(2015年修正)、《大气污染防治法》(2016修订)等环境法律进行了适时修正,开始以更严格的标准和法律规范各类排污行为。回顾近年的环境规制政策可知,2011年以来内生性政策和外生性政策均呈现多元化趋势,政策效果得以持续改进。

3 环境规制政策变迁的内在逻辑

由于不同历史时期社会的突出资源环境问题不一样,对应的环境规制政策则呈现出差异性。为何在不同时期会出现异质性的环境问题?其实,这一问题的产生与当时的社会发展政策措施密不可分,而后者的选择往往内生于国家的制度安排。那么是什么影响着制度安排呢,这就需要寻找中央在不同历史时期的政策目标。因此,本文尝试通过依照“政策目标-制度安排-政策举措-资源环境问题-规制政策”的逻辑思路,阐释改革开放以来中国环境规制政策变迁的内在逻辑(见表2)。

表2 1978—2016年中国环境规制政策变迁的内在逻辑

1978—1989年为解决过去遗留下来的阻碍经济发展的各种问题,实现财政经济状况根本好转,为经济体制改革创造良好的经济社会环境,国家开始在农业、工业(能源、原材料加工、机械电子、交通运输、邮电通信等)领域实行多种形式的承包责任制。发端于1978年安徽凤阳小岗村以包产到户为起点的家庭承包经营制,作为人民公社制度改革的基本形式被推广到全国,到1984年,全国569万个生产队中99.96%实行了包产到户[21]。改革开放之前,中国全民所有制工业企业实行的是统收统支制度,到1989年,全民所有制工业企业中,90%以上的企业分别以定额上交包干、递增上交包干、亏损包干等形式实行承包经营责任制[22]。多形式的承包责任制有力调动了各领域生产者的积极性,推动社会生产的进步。国家统计年鉴显示,1978—1989年中国农业总产值由1117.50亿元增至4100.58亿元,工业产值由3678.7亿元增至17179.7亿元。该时期社会生产的进步部分源自改革开放解放生产力政策释放出的经济动力,部分却源自生产要素投入的增多。国家统计局数据显示,1978—1989年国家农药化肥施用量由884.00万吨上升为2357.10万吨,1980—1989年煤炭的消费总量由6.1亿吨提高到10.3亿吨,人均能源消耗量由609.8千克油当量增加至724.4千克油当量。化肥农药施用量的升高,直接引起农村水环境的富营养化以及土壤中有毒物质残留量的增多,农业面源污染问题初现,煤炭能源消费的增加直接引发废水、废气、固体废弃物排放量的增加。在计划经济体制下,为解决初现的环境污染问题,可供选择的政策路径是构建命令-控制型环境法规体系和命令-控制型管制机构。

20世纪90年代为集中精力把经济建设搞上去,实现国民经济又快又好地发展,党的“十四大”明确将建立社会主义市场经济体制确定为中国经济体制改革的目标。为发挥市场机制在资源配置中的基础作用,90年代中国在发展集体经济的同时,开始鼓励发展个体经济、私营经济、外资经济。据《中国工商行政管理年鉴》和《中国统计年鉴》统计资料显示,1990—1999年,我国私营企业由98141户增长至1508857户,产值由122亿元升至7686亿元,实际利用外商直接投资金额由348700万美元增加至4031900万美元。与国有及其控股企业相比,“三资”企业和私营企业的经济效率会略高,但其相对规模的扩大也会产生负面的环境效应。夏友富[23]、Ljungwall[24]等的研究已证明“污染天堂说”存在,外商确实通过直接投资渠道将国外淘汰的、严重污染环境的、禁止使用的产品、技术和设备转移到中国。为缓解80年代农业改革释放出的农村剩余劳动力的压力,在农村地区,国家开始大力发展乡镇企业,1990—1999年乡镇企业生产总值由9581亿元增长至100524.6亿元,年均增长率为29.85%,但由于资源利用率低、污染处理率低、技术进步慢等原因,造成乡镇企业污染物排放量的快速增长。《全国乡镇工业污染源调查公报》显示,1995年乡镇企业废水排放量较1989年增长了121%,化学需氧量增加了246%。因而,90年代中国生态环境问题在持续恶化,城市地区因工厂汽车的增多造成煤烟型污染问题突出,农村地区因乡镇企业异军突起造成的“五小企业”污染严重,同时资源能源供应紧张问题开始出现。在市场经济建立初期,针对环境污染突出问题,环境规制政策的重心是在强化命令-控制型规制政策的同时,尝试采用环境税费、补贴、交易许可等市场化工具解决环境问题,市场型规制政策开始兴起。

世纪之交,为解决经济发展中的结构不合理、城乡二元分立、区域经济不协调问题,推进国民经济又好又快地发展,党的“十六大”将完善社会主义市场经济体制确定为20世纪头20年经济建设和改革的主要任务之一。2003年《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定(全文)》指出,完善社会主义市场经济体制的目标是按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求,更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用。为此,我国开始推行城镇化战略、西部大开发战略,同时重视调整产业结构,经过十年努力,2000—2010年城镇化率由36.2%提升至49.7%,西部12省市的人均GDP由4814.42元增加至18338.67元,第三产业比重由39.79%提高到44.07%。但国务院发展研究中心李佐军等的研究表明,城镇化水平每提高一个百分点,生活污水排放将新增 37980 万吨,城镇生活垃圾产生量将新增 293 万吨,城镇工业固废产生量将新增2.41 亿吨,并会导致生态环境质量综合指数下降约0.0073[25]。李国平等人以面板数据计量模型和DEA 模型实证考察了西部大开发战略对西部地区生产率的影响,发现虽然西部大开发一定程度上促进了西部地区经济增长质量的提高,但产业结构主要以能源资源的开采和初级产品加工为主,产品的附加值较低,物质资本边际生产率较低[26]。此外,城镇化建设和西部大开发同样刺激着钢铁、水泥、化工、煤电等高耗能、高排放产业的发展,造成硫氧化物、二氧化碳与氟利昂等温室气体以及固体废弃物的排放量的增加,环境污染范围逐渐由东部地区扩散到中西部地区,由城市蔓延到农村。为更好地发挥市场机制在环境规制中的重要作用,21世纪前十年以绿色税费政策、绿色财政政策和绿色信贷政策、绿色价格政策等为代表的市场型规制政策获得快速发展,同时,为转变经济发展方式,有效缓解资源环境压力,规制机构地位也获得实质性提升。

2011年以来,中国经济增速呈现波动下行,经济运行呈现出不同以往的态势和特点,其中供给和需求不平衡、不协调的矛盾和问题日益凸显,突出表现为供给侧对需求侧变化的适应性调整明显滞后[27]。为保持国民经济的中高速增长,确保到2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标,国家开始进行以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革。长期以来中国主要的增长动力来自大量廉价劳动力,但是2011年中国人口结构出现拐点,2012年开始15~64岁年龄人口总数和占比都出现了下降,为保障劳动力的有效供给,奠定供给侧改革基础,中国开始调整人口政策,2013年十八届三中全会启动实施单独二孩政策,2015年十八届五中全会明确了全面实施二孩政策。同一时期,为释放市场活力,降低制度性交易成本,让土地、资本、劳动力自由流动,政府部门深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”的行政审批制度改革,提供供给侧改革的制度保障。实际上,“二孩政策”和“简政放权”改革在促进供给侧结构性改革的同时,也提供了生态环境问题激化的政策土壤。“二孩政策”会增加资源环境潜在的人口压力,“简政放权”中放管脱节则易诱发新的环境突发事件,如漳州PX事件和天津港爆炸事件在一定程度上均归咎于环评与安评部门的监管缺位。因此,尽管“十二五”期间中国实现碳强度累计下降20%左右,节能减排成效显著,但水环境和大气污染问题依旧十分突出,生态环境风险日益加大。2011年《中国环境宏观战略研究综合报告》指出,中国有1.9亿人饮用水有害物质超标,约3亿农村人口饮用水不安全。2011—2015年《中国环境状况公报》统计结果显示,近三分之二地下水和三分之一地面水为人类不易直接接触,环境空气质量达标城市比例由89.0%骤降至 21.6%。因此,中国环境规制工作仍任重而道远,有赖于多样化规制工具间的转化与组合,故2011年以来中央完善市场型规制政策的同时,重视发挥信息披露、生态教育、公众参与等多样化规制政策的作用。

4 环境规制政策变迁的实践启示

1978—2016年环境规制实践证明中国的环境规制政策正处于不断完善的过程中,2000年之前,受传统计划经济和政治体制的影响,环境规制政策基本上是建立在政府直接行政干预和控制基础上的,尽管20世纪90年代市场型内生性政策开始出现,但命令控制型规制政策仍占据主导地位。随着市场经济体制的建立与完善,为充分发挥市场的作用,21世纪初,以绿色税费政策、绿色财政政策和绿色信贷政策、绿色价格政策、生态补偿政策等为代表的市场型内生性环境规制政策得以快速发展。2011年以来,随着经济发展步入新常态,为缓解供给和需求不平衡、不协调的矛盾,践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,我国在完善市场型环境规制政策的同时,信息披露、生态教育、公众参与、直接供给等类型规制政策也日益增多,环境规制政策工具呈现多元化发展的趋势。从环境规制政策演进的内在逻辑中可以发现,目前中国的环境问题的出现不是偶然的,而是政策目标指向下一系列制度安排的必然结果。因此,在强化以矫正市场失灵为己任的内生性环境政策的同时,需要重视完善以克服政府规制失灵为己任的外生性环境规制政策,尤其是环境规制领域的大部制改革与规制者规制。具体而言,内生性环境规制政策方面,首先,在完善惩戒性环境规制法规、提高环境执法威慑力的基础上需加强资源产权保护性法规建设,以理顺资源利用环境保护中的权利义务关系;其次,据国税部门统计,2015年中国环境税收总收入为456.55亿元,约占全国总税收的4%,而经合组织统计,大多数OECD国家环境税收占税收总收入的比重为5%~8%,平均为7%[28],因此为更好地发挥税收对经济行为者的环境行为的调控和激励功能,需要进一步优化环境税费制度,适度提高排污收费标准;再次,要借助信息社会与共享型经济发展的重要契机,引导市场主体完善环境信息披露制度,提高信息披露质量,以降低环境信息成本,优化规制绩效。外生性环境规制政策方面,首先,随着市场经济的快速发展,环境问题已渗入生产、流通和消费的各个环节,为克服环境管理体制中职能交叉,权力分散问题,需借鉴发达国家生态环境管理经验,引入“整体性政府”理论,推进环境规制领域的大部制改革,建立跨部门协同机制,使得环保部门的统筹协调能力获得实质性提升;其次,政治过程不能像经济关系那样使用监督和激励合同,相反,我们更多地依赖于更为直接的工具——承诺与约束[29]。为保障环境规制中规制者信守承诺,安守职责,不逾越公共利益,需要设计良好的激励约束性制度,规制规制者,引导规制者以正确的规制方式进行正确的环境规制。在民主社会中,为保持环境规制政策与公民偏好的一致性,需提高公众参与能力,拓展公众参与路径,降低公众参与成本,提升公众参与品质,以更好地增进环境规制决策的科学性和合法性。

[1]李永友,沈坤荣.我国污染控制政策的减排效果:基于省际工业污染数据的实证分析[J].管理世界,2008(7):7-17.

[2]张红凤,张细松.环境规制理论研究[M].北京:北京大学出版社,2012:3-116.

[3]傅京燕.环境规制与产业国际竞争力[M].北京:经济科学出版社,2006:52.

[4]托马斯·思德纳.环境与自然资源管理的政策工具[M].张蔚文,黄祖辉,译.上海:上海人民出版社,2005:3-101.

[5]曾蓓,崔焕金.食品安全规制政策与阶段性特征:1978—2011[J].改革,2012(4):23-28.

[6]迈克·费恩塔克.规制中的公共利益[M].戴昕,译.北京:中国人民大学出版社,2014:405.

[7]曼瑟尔·奥尔森.国家的兴衰:经济增长、滞胀和社会僵化[M].李增刚,译.上海:上海人民出版社,2007:38-47.

[8]GEORGE J S.The theory of economic regulation[J].Bell journal of economics,1971,2(1):3-21.

[9]克里斯托弗·胡德,科林·斯科特,奥利弗·詹姆斯,乔治·琼斯,托尼·查沃斯.监管政府:节俭、优质与廉政体制设置[M].陈伟,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009:47-56.

[10]张红凤,陈小军.我国食品安全问题的政府规制困境与治理模式重构[J].理论学刊,2011(7):63-67.

[11]MAJONE G,WILDAVSKY A.Implementation as evolution [M]//FREEMAN HOWARD.Policy studies annual review Beverly Hills,CA:Sage Publications,1978(2):103-117.

[12]W·吉帕·维斯库斯,约翰·M·弗农,小约瑟·E·哈林顿.反垄断与管制经济学:第4版[M].陈甬军,等译.北京:中国人民大学出版社,2010:652-653.

[13]王金南,吴舜泽,葛察忠.关于进一步强化国家环境统一监管体制的思考:设立环境部的建议[R].重要环境信息参考,2007,3(2).

[14]赵霄伟.分权体制背景下地方政府环境规制与地区经济增长:理论、证据与政策[M].北京:经济管理出版社,2014:55-57.

[15]王立群,葛察忠.OECD 成员国家解决主要环境问题的一揽子政策.中国环境政策[M].北京:中国环境科学出版社,2004:481-498.

[16]中国可持续发展研究会.中国可持续发展的回顾与展望:著名学者论中国发展六十年[M].北京:社会科学文献出版社,2010:173.

[17]王海芹,高世楫.我国绿色发展萌芽、起步与政策演进:若干阶段性特征观察[J].改革,2016(3):6-26.

[18]葛察忠,董战峰,王金南,高树婷,李晓亮.科学总结“十一五”环境经济政策的实践经验,进一步发挥经济政策在建立环保长效机制中的基础作用[R].重要环境信息参考,2012,8(2).

[19]经济发展进入新常态:正从高速增长转向中高速增长[EB/OL].(2014-12-11).http://china.cnr.cn/NewsFeeds/201412/t20141211_517082729.shtml.

[20]郑京平.中国经济的新常态及应对建议[J].中国发展观察,2014(11):42-44.

[21]黄新华.中国经济体制改革的制度分析[M].北京:中国文史出版社,2005:91.

[22]冯宝兴.对工业企业承包经营责任制十年实践的理论思考[J].社会科学战线,1991(2):31-39.

[23]夏友富.外商投资中国污染密集产业现状、后果及其对策研究[J].管理世界,1999(3):209-123.

[24]LJUNGWALL C,LINDE RAHR M.Environmental policy and the location of FDI in China[R].CCER working paper,2005.

[25]李佐军,盛三化.城镇化进程中的环境保护:隐忧与应对[J].国家行政学院学报,2012(4):69-73.

[26]李国平,彭思奇,曾先峰,杨洋.中国西部大开发战略经济效应评价:基于经济增长质量的视角[J].当代经济科学,2011,33(4):1-10.

[27]王一鸣,陈昌盛,李承健.人民日报人民要论:正确理解供给侧结构性改革[N].人民日报,2016-03-29(07).

[28]沈默.环境保护税渐行渐近,实行税费平移原则[N].财会信报,2016-09-05(A01).

[29]阿维纳什·K·迪克西特.经济政策的制定:交易成本政治学的视角[M].刘元春,译.北京:中国人民大学出版社,2004:41.

TheMechanismofEnvironmentalRegulationPolicyandItsPracticeChanges——BasedontheEvolutionofEnvironmentalRegulationPolicyfrom1978to2016

Yu Xiao

(School of Public Affairs,Xiamen University,Xiamen 361000,China)

Analysis on environmental regulation policy mechanism shows that endogenous regulation originates from market failure in the field of environment,exogenous policy originates from the government failure.Reviewing the evolution of environmental regulation policy from 1978 to 2016,we find that to cope with the increasingly pressure on resources and environment,China’s environmental regulation policy has changed from the command-control regulation to diversified regulation.Along with the logical thinking of “policy goal—institutional arrangement—policy measures—environmental problem—regulation policy”,this paper finds that the environmental problems and the emergence of regulatory policy tools in different stages are not accidental,but inevitable results of a series of institutional arrangements under the goal of social and economic development policy.The mechanism of environmental regulation policy and its changes since the reform and opening up enlighten that the government should not only strengthen endogenous regulation policy to correct market failures,but also need to improve exogenous regulation policy to avoid government failure.

Environmental regulation policy;Endogenous regulation;Exogenous regulation;Policy change

2017-04-18

于潇(1989-),女,安徽蒙城人,厦门大学博士研究生;研究方向:公共管理、政府规制。

X3

A

(责任编辑 沈蓉)