基于景观安全格局的自然保护区功能区划研究

——以吉林珲春东北虎自然保护区为例

2017-12-18

(1.中国人民大学,北京 100872;2.中航勘察设计研究院有限公司,北京 100098)

基于景观安全格局的自然保护区功能区划研究

——以吉林珲春东北虎自然保护区为例

李海萍1李瑶2

(1.中国人民大学,北京 100872;2.中航勘察设计研究院有限公司,北京 100098)

本研究以吉林珲春东北虎自然保护区为研究区,结合地理信息系统技术与景观生态学原理,在景观安全格局理论指导下,运用GIS空间分析技术,对研究区的景观格局现状进行分析,并根据累计阻力模型对保护区进行功能区划分,构建了不同生态安全水平下的景观安全格局。

珲春东北虎自然保护区;地理信息系统;景观安全格局;自然保护区功能区划

1 引 言

吉林省珲春东北虎国家级自然保护区于2002年12月成立,是首个针对野生东北虎的自然保护区,位于中国、朝鲜和俄罗斯的交界处,地理位置独特而重要,起到联系中、俄、朝三国虎、豹种群自由迁移,维持种群繁衍的生态通道作用。

景观安全格局理论结合了过程与格局关系以及斑块-廊道-基质两个景观生态学原理,假设景观中存在某种潜在的空间格局,它们可能是一些具有关键作用的点或位置,这种格局对维护和控制某种生态过程有着关键性的作用(Knaapen,1992)。景观安全格局理论重点论述水平生态过程与景观格局的关系,主要是从景观整体中找到起关键作用的部分。该理论可广泛应用于各种空间规划或生物保护研究中,解决如何在有限的面积上,通过最佳的空间格局配置,达到维护景观中各种过程的健康和安全发展的目的,因此,在恢复生态系统健康和阻止其恶化方面具有重要理论和实践意义。

本文基于地理信息系统技术,选择吉林珲春东北虎国家级自然保护区为研究区,基于已建立的该区域景观安全格局,探讨了不同生态安全水平下的生态功能区划分,对自然保护区规划和管理具有参考价值。

2 研究区概况

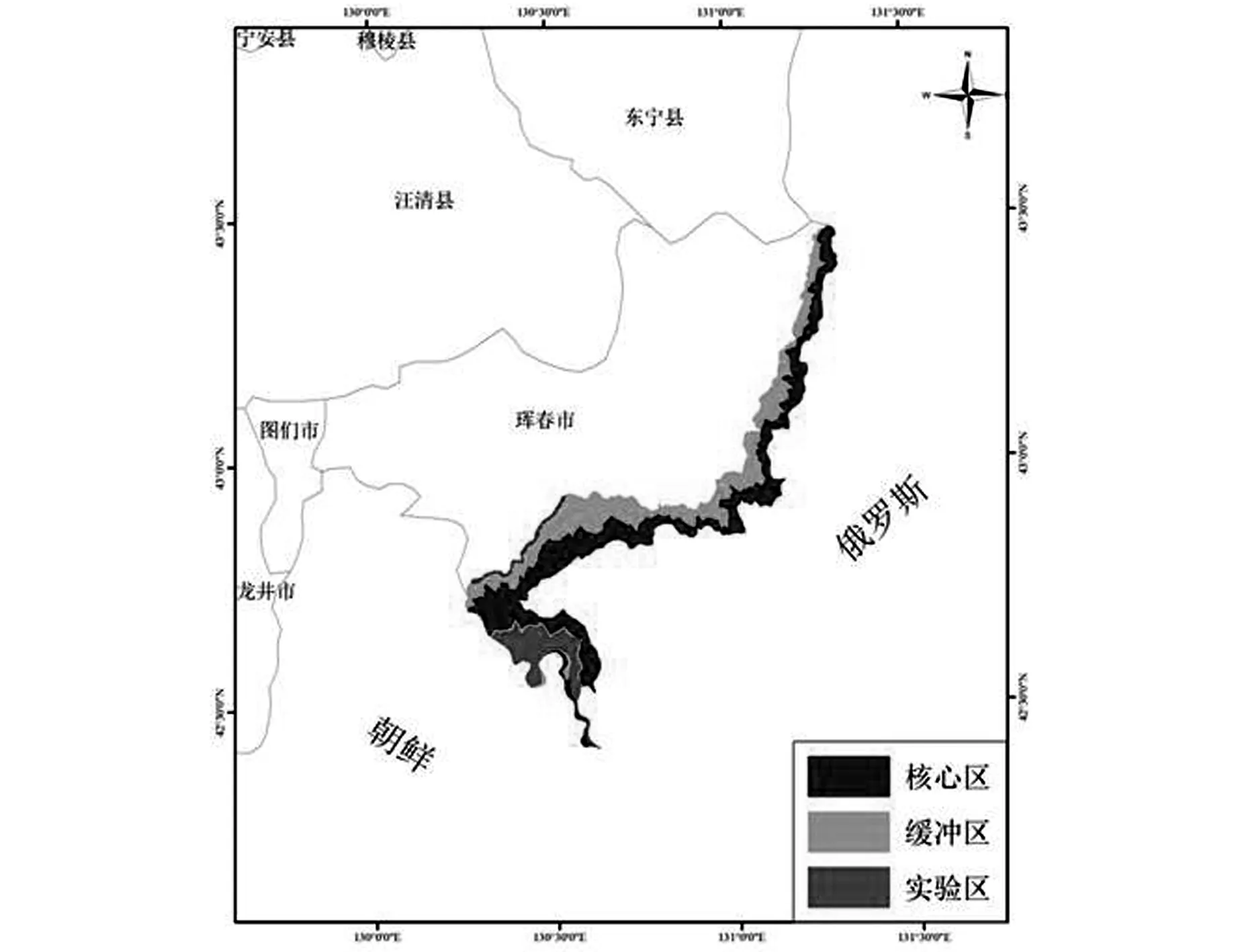

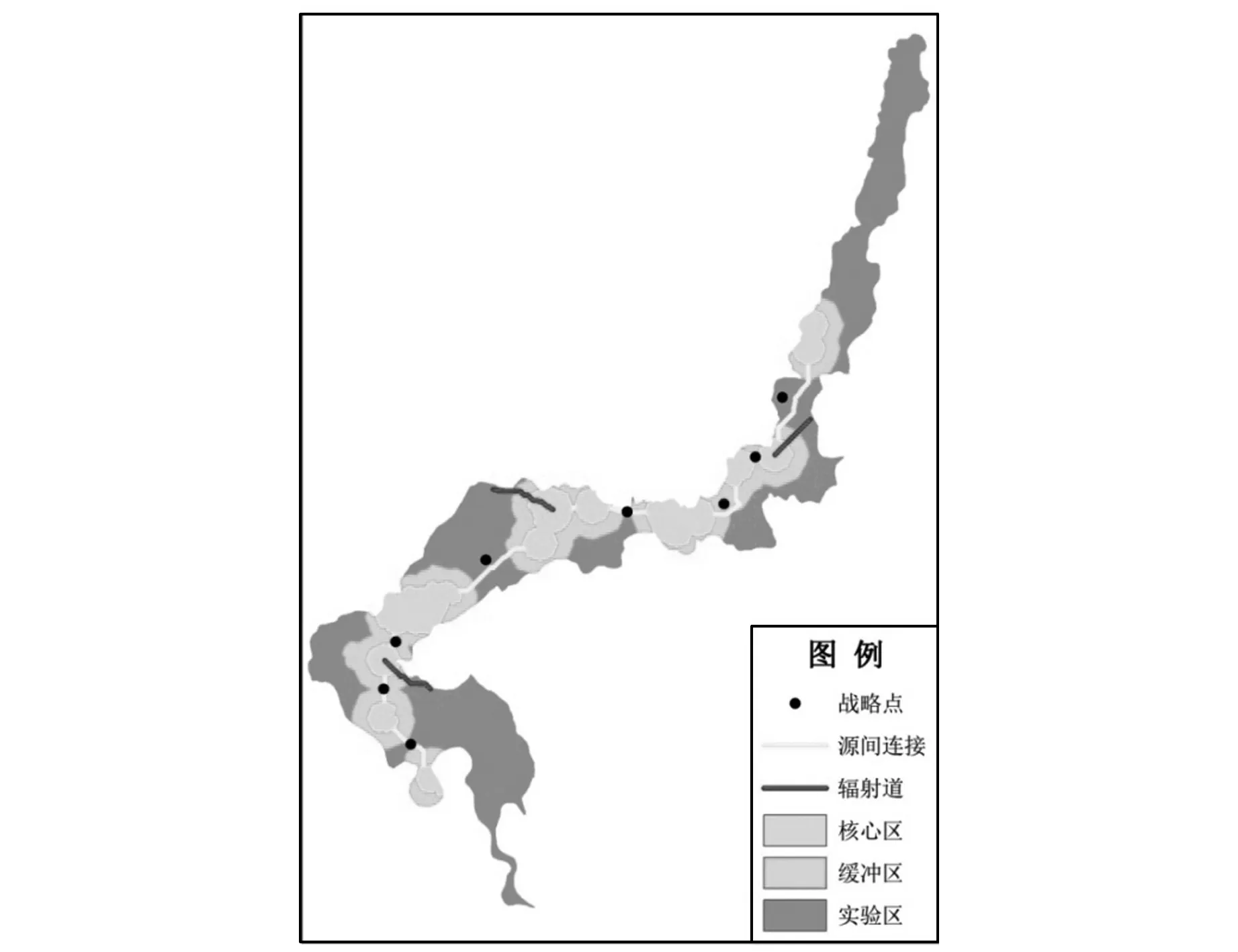

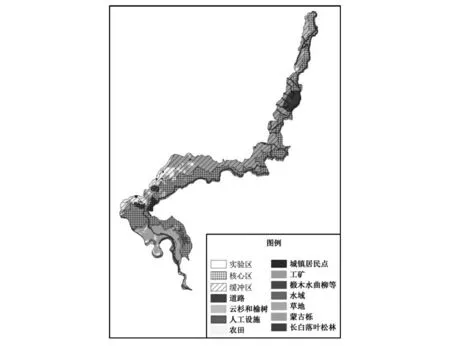

珲春东北虎国家级自然保护区位于东经130°14′08″-131°14′44″,北纬42°32′40″-43°28′00″之间,地处吉林省珲春市东南边界,也是中、俄、朝三国交界的地区。东与俄罗斯滨海边疆区克罗维亚、巴斯维亚、波罗斯维克等三个保护区接壤,西南隔图们江与朝鲜庆兴、雄基郡相望。该保护区属于野生动物类型的自然保护区,主要保护对象为国际濒危物种、国家Ⅰ级重点保护野生动物东北虎和豹以及它们的栖息地,具体位置见图1。

图1 珲春东北虎国家级自然保护区位置及生态功能区

保护区总面积108700公顷,其中核心区50536公顷,占46.5%,缓冲区40571公顷,占37.3%;实验区1759公顷,占16.2%。

由于保护区所特有的自然地理条件,区内的野生动植物资源极为丰富,有国家Ⅰ级野生动物东北虎、豹、原康、梅花鹿、紫貂、丹顶鹤、金雕、白尾海雕和虎头海雕等9种,国家Ⅱ级野生动物33种,如马鹿和黑熊等。丰富的动物资源为东北虎的生存提供了食物基础,使该保护区成为我国境内东北虎最活跃的区域之—。

然而,目前的功能分区还不能完全维持该区域的生态安全,因此,需要在不同安全等级水平下进行科学合理的功能分区,以实现对东北虎科学合理的保护。

3 景观安全格局构建

景观安全格局理论研究景观格局的空间关系,通过运用地理信息系统的空间分析技术,建立景观要素或物种扩展的阻力面,并根据物种扩展的趋势确定不同等级的安全格局,通过这些不同安全等级、不同要素组成的景观安全格局组合,实现对景观空间结构的有效控制。

3.1 景观安全格局组分

景观安全格局组分可以与景观生态学中的斑块、廊道和基质模型相对应,对控制生态过程具有重要意义,完整的景观安全格局包含以下景观组分:

(1)源:通常是被保护物种的栖息地,是物种运动和扩散的起点。

(2)缓冲区:围绕在源周围对生物扩散具有较低阻力的地区。

(3)源间连接:连接相邻源的低阻力通道。

(4)辐射道:源向外连接其他景观的低阻力通道。

(5)战略点:相邻源间起重要作用的部分。

3.2 最小费用距离模型

物种对景观的利用被看作是对空间的竞争性控制和覆盖过程,通常需要克服一定的阻力才能实现,所以,阻力能够反映物种空间运动的趋势。

最小费用距离模型根据景观单元对生物运动过程的影响程度,为每个单元设置一个阻力系数,由此计算出源与目标单元间的最小累积阻力值,并根据最小累积阻力值的大小,识别源间具有最小费用的方向和路径。模型考虑三个因素,即源、距离和景观要素特征,基本公式为:

式中,f表示空间任—点的最小阻力与其到所有源的距离和景观要素特征的相关关系;Dij是物种从源 j到空间某—点所穿越的某景观要素 i的空间距离;Ri是景观要素 i对物种运动的阻力;m是景观要素总数;n是源的总数。

函数f通常是未知的,但Dij×Ri之积可以反映物种从源到某一空间点的易达性,从所有源到该点的阻力最大值被用来衡量该点的易达性。

3.3 景观安全格局构建

景观规划过程中需要重视景观安全格局的构建,包括选择并在某些潜在的战略部位引入斑块、判别连接不同源和由源向外辐射的生态廊道等关键步骤。

生态过程中的各种阀值为确定不同等级下的景观安全格局提供了重要依据。景观安全格局理论假设在各种自然和人为过程中存在—系列阀值或层次,这些阀值和层次不是绝对的,而是呈阶梯状分布,并具有不均匀分布的特性。

景观安全格局的建立,能够有效解决如何在景观中找到缓冲区,如何建立廊道等问题。较高安全水平下的景观安全格局,能够保护物种的现存栖息地,且有较宽的缓冲区,又有能够维持物种扩散的生态廊道。

本研究将东北虎的栖息地作为源,用最小费用距离模型计算阻力值并建立阻力面,最后根据阻力面判别景观安全格局,包括缓冲区判别、源间连接、辐射道和战略点的建立。

4 基于景观安全格局的功能区划分

自然保护区在制订总体规划时,根据各类自然资源和生态系统的作用及地位,将保护区划分为核心区、缓冲区和实验区。不同功能区具有不同作用,功能分区就是根据不同区域所起的作用对其性质进行划分。

4.1 功能区特征及阈值划分方法

4.1.1 功能区特征

我国于1994年颁布实施 “中华人民共和国自然保护区条例”,明确规定了自然保护区各功能分区的自然特点、空间关系及各自的管理问题。

核心区:是被保护物种存在的核心区域,需要加以绝对严格保护。核心区应具有完好的、十分优美的自然环境,内部生态系统结构稳定、生态演替过程能够自然进行。核心区应对被保护的野生生物物种具有集中保护的作用。在划分原则上,核心区面积—般不能小于保护区总面积的三分之一,可以进行无破坏作用的科学观测,不得存在人为干扰和人类活动。

缓冲区:存在于核心区外围,能够保护、防止和减缓外界对核心区造成的影响和干扰。其作用是进一步保护核心区不受侵害并对侵害进行缓冲,缓冲区内允许进行非破坏性科研活动。

实验区:是自然保护区内唯一能进行多种科学实验的区域。在不破坏物种资源和自然景观的原则下,可以有计划地发展本地所特有的植物和动物资源,建立栽培和驯化试验的苗圃、种子繁育基地、树木园、植物园和野生动物饲养场,可以建立生态系统观测站、标准地、实验室、气象站、水文观察点和物候观测站,用收集到的数据和资料对生态系统进行对比和研究。可以进行大专院校的教学实习,设立科普教育的标本室和展览馆及陈列。

可见,上述功能区的定义具有明显的定性描述特征,在实际工作中如何科学合理地划分各功能区的边界,依然是一个具有挑战性的工作。

传统的保护区功能分区是将保护区抽象成一个平面,按照区域位置进行功能分区,通常是核心区居中,外围依次环绕缓冲区和实验区。这种方法较适于平原或丘陵地区,对海拔高差较大的山区则无法适用。有时因缺乏对保护区内整体有机联系的考虑,致使功能分区破碎化,不利于物种的交流和扩散。

还有学者利用生境适宜性评价方法进行功能分区(陈利顶,2000),根据每个功能区对物种的保护特性,对每个功能区赋予不同的适宜程度,从而将整个保护区按照生境适宜性评价结果进行分区。此种方法更多反映出对生物保护的控制和规划力度,得到的功能分区结果还需要结合保护区实际情况进行修正(李纪宏,2004)。

基于景观安全格局进行自然保护区功能划分,能够将保护区作为整体进行研究,从宏观上把握保护区内的景观异质性和生物运动规律,并以物种保护需求为根本,根据现存的景观格局划定最适宜的生物保护区功能范围,因此,更加科学合理。

4.1.2 基于最小费用距离的功能区划分方法

最小费用距离模型反映出空间上生物对景观的—种具有选择性移动和扩散的过程,而最小费用距离的变化则能反映景观变化的稳定性或突变性。用其进行功能分区的关键是确定各功能区边界的阈值,根据不同阀值自动进行功能分区。

核心区阈值:用最小费用距离的方法确定的核心区以源为起点向外呈扩散趋势。根据最小费用距离图层标准方差分类的结果,结合核心区的意义和不同的安全等级要求,分析不同分类类别的数量差异。利用差异的突变性确定核心区的阈值。

缓冲区阈值:缓冲区的宽度是确定其边界阈值的根本,离核心区越远,到源的最小费用距离越大,对核心区的保护功能越强。依据不同的安全等级,可以决定不同的缓冲区域,越高等级的安全格局需要越宽的缓冲带。

实验区阈值:实验区的阀值无需确定,一般由缓冲区边界到保护区的最外围。

本文对最小费用距离进行标准差分类,从而确定核心区和缓冲区的边界阈值。

4.1.3 功能分区阀值确定

标准方差通常用来描述数据的分布,反映一个数据集的离散程度和波动情况。本文运用GIS技术,对最小费用距离图层进行标准方差重分类,以突出费用距离突变点的阀值。

由于ArcGIS中的cost weighted模块所计算出的累积阻力值为浮点型数据,因此,需要进行重分类将其变成可以统计的形式。同时,标准方差分类的间隔越小,类别数就越多,能够更细致地表达类别之间的差异,因此,本文选取1/4方差作为分类间隔。

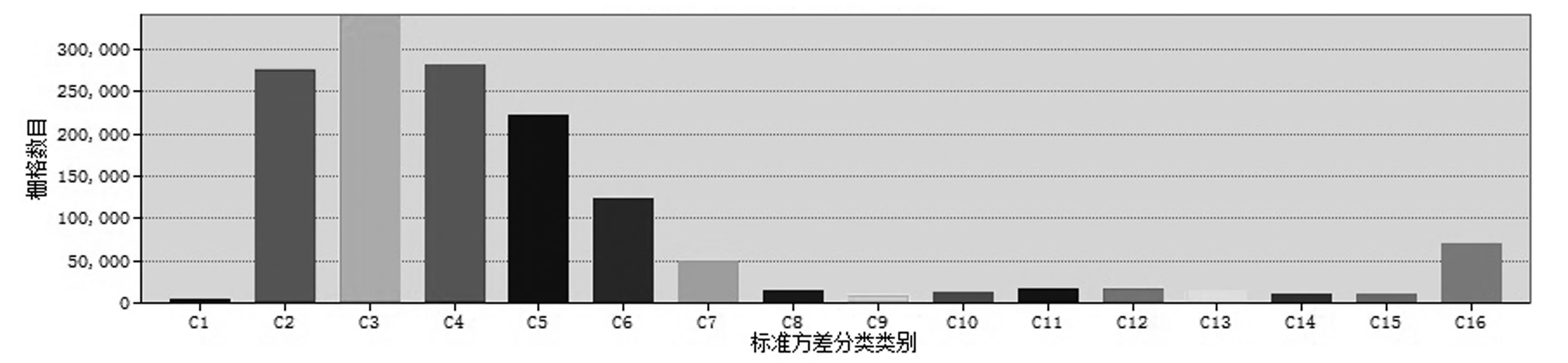

根据分类结果分析不同类别的数量差异,并根据类别间差异的突变性来确定功能分区的阈值。分类结果如图2、3所示。

图2 标准方差分类直方图(四分之—间隔)

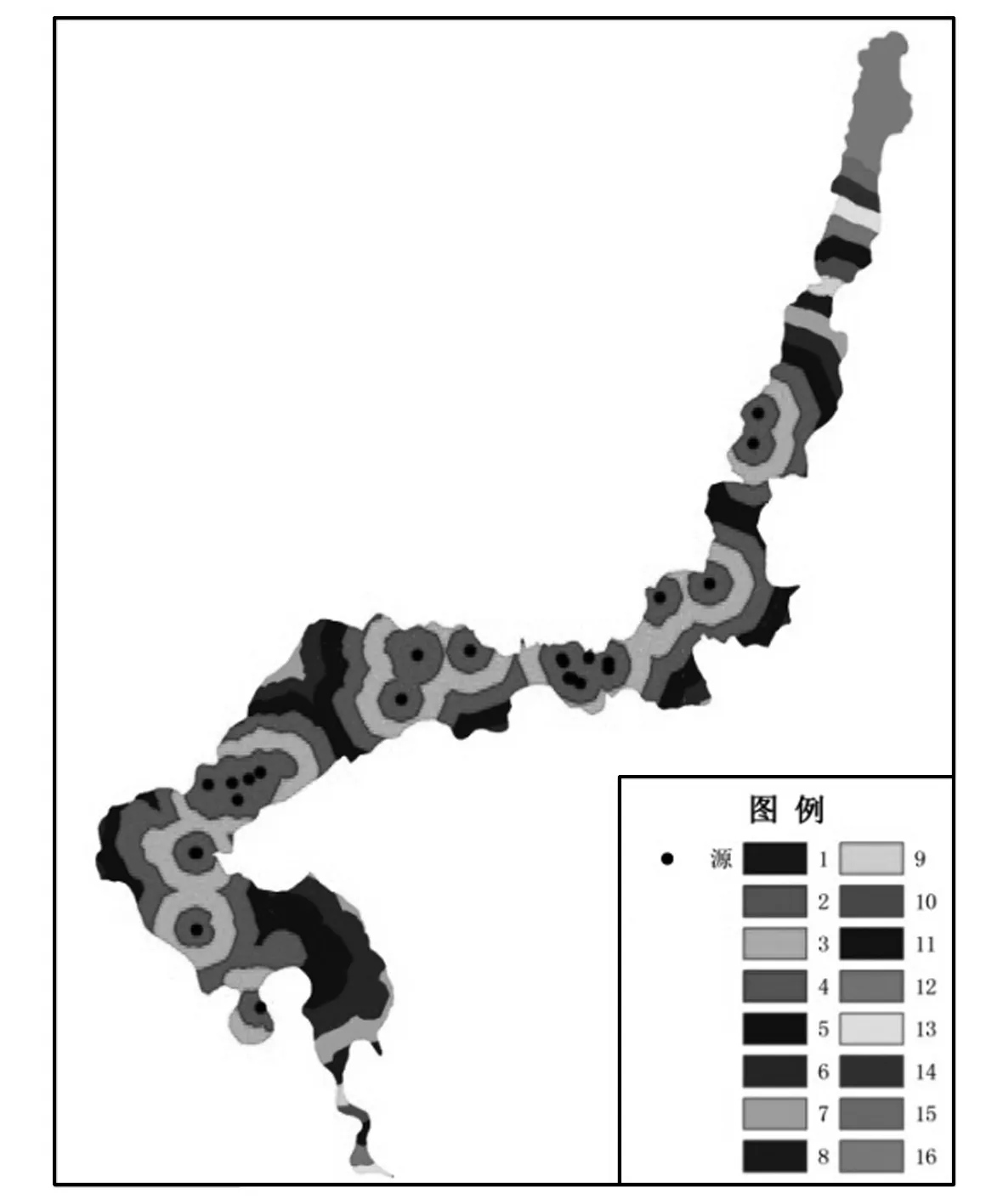

图3 四分之—间隔标准方差分类图

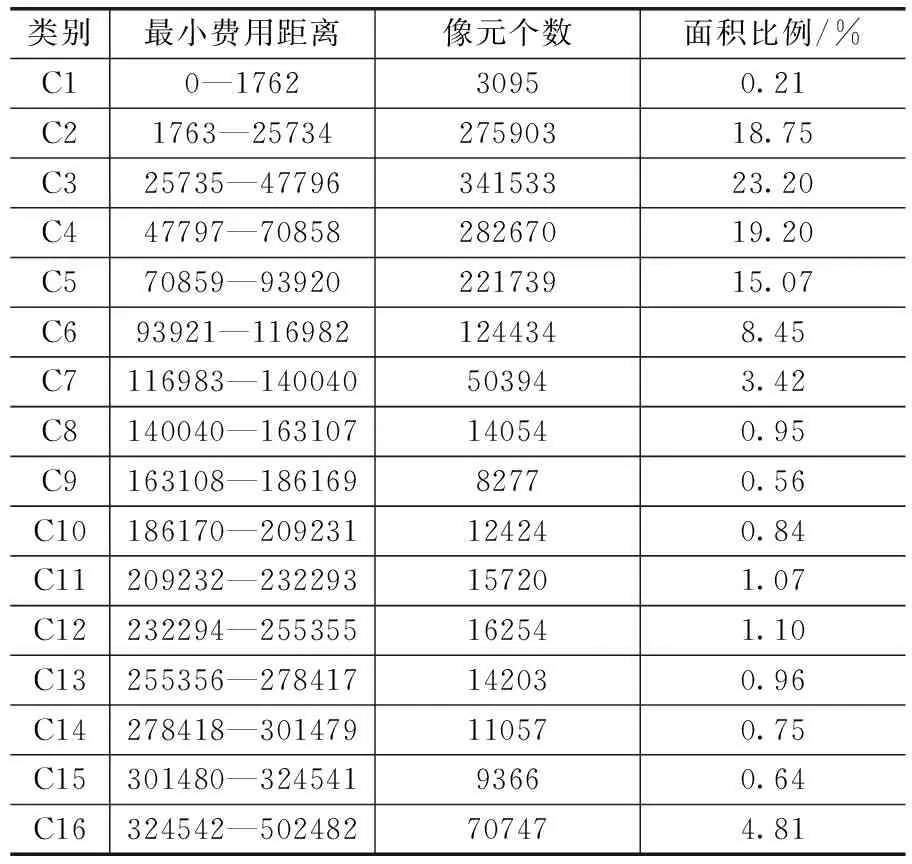

图2中,C1-16表示分类共分为16个类别,可看到各类别与栅格数目之间的对应关系,见表1,根据这种对应关系,可以确定不同功能区的阈值。

从表1可看出,从C1到C2类,像元数量有—个突变的过程,从C7类开始,像元数量逐渐趋于稳定。

图2还显示了根据核心区的缓冲安全水平而确定的缓冲区阈值,在标准差分类下,C2代表物种移动到可能的最小的核心区边界的最大阻力值,C16代表了物种在整个自然保护区内移动的最大阻力值,缓冲区的阈值应介于其间。设定不同的缓冲区阀值,可调整不同安全级别的景观格局。

图3是根据标准差分类结果进行的空间划分,显示出累计阻力值从C1开始逐级增大,且增大的趋势是由源向外扩张,说明物种向外移动的累积阻力是逐渐增加的。距源越近其值越小,在较小阈值范围内的区域可以认为物种移动时克服的功较小,并且生境是比较稳定的。

表1 最小费用距离标准方差分类(1/4方差间隔)

最小费用距离的栅格数量关系表明在由源逐渐向外延伸的过程中,在某—阈值范围内变化较稳定,如果超过该阈值继续延伸,所增加面积的可利用性及其保护意义会急剧下降,因此,这些门槛值可作为功能区边界划分的依据。依照以上理论,栅格数量直方图突变处(即变化率最大)的累计阻力值能够反映不同空间格局之间的阈值,通过该阈值可以确定不同等级的安全格局,并以此划分功能区。

在确定了核心区和缓冲区阀值后,可自动生成实验区。在划分好核心区的基础之上,便可以判别辐射道、源间连接和战略点。

4.2 不同景观安全格局等级下的功能分区

4.2.1 低等安全格局下的功能分区

根据图2和表1中的标准方差分类结果,在C2中,栅格数目首次存在突变,表明在此阀值两侧的景观存在异质性,且突变程度较大,说明东北虎在从C1阻力值所对应的空间向C2阻力值所对应的空间移动的过程中,需要克服阻力的程度较强,变化较明显。因此,确定核心区阀值即累积阻力值为25734。

在图2中,C3两侧也出现了较为明显的突变,且C1、C2、C3三类的面积占保护区总面积的41.98%,尚不足50%。有研究表明,全区内至少有50% 以上的土地应作为保护区才有利于物种的空间运动不受景观破碎化的影响(俞孔坚,1999)。因此,将C3作为低等安全水平的缓冲区阀值,即累计阻力为47796。低等安全格局下的功能区划如图4所示。

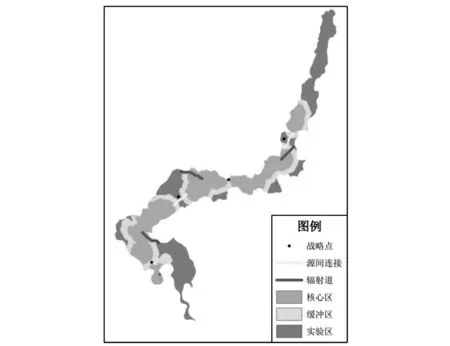

图4 低等安全格局下的功能分区

图4中,除了划分出的核心区、缓冲区和实验区外,还存在若干源间连接、辐射道和战略点。这些源间连接是连接相邻核心区的低阻力通道。东北虎可以沿着这些源间连接在其核心栖息地间自由移动,所受到的景观阻力将最小化。辐射道从核心区中心呈放射状向外发散。由于研究区西北部紧邻珲春市区,东部边境线内存在若干道路,因此,辐射道应避开这些人类干扰,故选取其中三条作为潜在的辐射道。

经过功能区划,核心区的面积占保护区总面积的18.96%。根据自然保护区功能分区的规定,一般核心区的面积应大于保护区总面积的1/3,而低等级安全格局下的核心区划分并不满足这一要求,需要进一步重新划分。

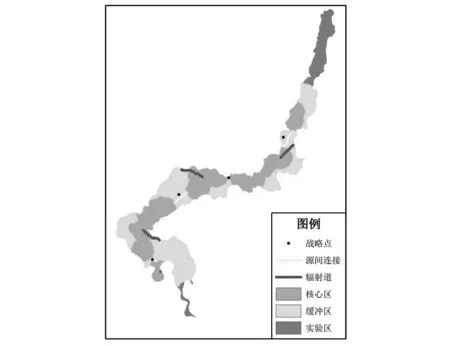

4.2.2 中等安全格局下的功能分区

低等安全格局下的核心区面积过小且较为分散,容易造成东北虎物种的隔离,不利于不同核心区内东北虎的交流。因此,在中等安全格局下应对核心区做出调整。在表2中,C1、C2、C3三类面积百分比总和为41.98%,超过保护区总面积的1/3。因此在此调整核心区的阀值为47796,即将低等安全格局下的核心区和缓冲区合并作为中等安全格局下的核心区。

据研究,60%的面积比例作为生物保护区是保持生物多样性的基本要求(Eric,1996)。图2中,C4也有较明显变化,且C1、C2、C3、C4四类的面积总和为61.16%,首次突破60%,满足生物多样性保护的需要。因此,将C4作为中等安全水平的缓冲区阀值,即累计阻力为70858,中等安全格局下的功能分区见图5。

图5 中等安全格局下的功能分区

调整核心区之后,源间连接和战略点也相应减少,图5也体现出这一变化。

4.2.3 高等安全格局下的功能分区

在核心区与中等安全格局保持一致的情况下,继续观察图2,累计阻力值在C7类有突变,之后变化不大,趋势平缓,因此,将C7作为缓冲区可变化的最外层范围,此时,阀值为140040,即最高等级的安全格局下的功能分区,见图6。

图6 高等安全格局下的功能分区

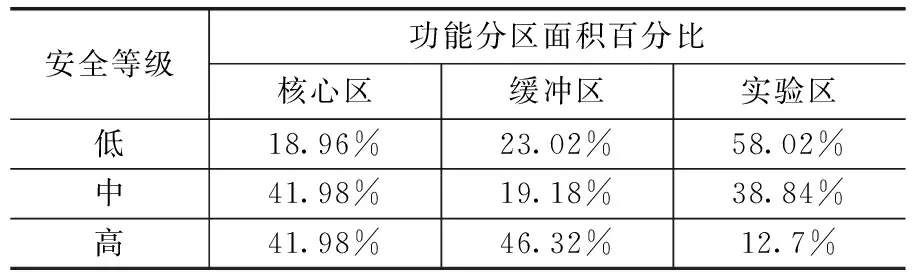

对比上述三种不同等级景观安全格局下功能分区,可见核心区、缓冲区和实验区所占面积及其比例变化,见表2。

表2 不同安全等级下功能分区面积

可见,核心区和缓冲区面积总和越大,安全等级越高,这是由于在生物移动扩散的过程中,缓冲区越宽,越能抵挡外部环境对其伤害。此外,物种克服环境阻力越小,越容易移动,也就需要更宽的缓冲区保护其生存环境的适宜性。

对比现有的保护区功能分区和景观要素分布,见图7,可见,两种分区之间存在这一定的差异,具体表现在,新功能区划中核心区位置偏向保护区西北部,而现有保护区核心区呈条带状位于保护区东南部。造成这种差异的主要原因是保护区东南部有较长的公路,对东北虎的活动有较大影响,此外,已发现的东北虎足迹点多集中在保护区西部,可以认为是东北虎活动的核心区域,这也说明了新的功能分区中核心区的划分更加科学合理。

图7 现有功能分区及景观要素分布

此外,现有的功能分区是以区域的自然特征为基础,核心区和缓冲区主要沿着地形走向呈成条带状分布,由于没有考虑道路分布等人类活动因素,因此,东北虎的足迹点大多数并未分布在核心区内,说明现有的核心区未能充分发挥其生物保护作用。此外,在现有功能分区的核心区内仍有过多的人类活动,这也违背了自然保护区功能区划设置的原则,即核心区内严禁任何形式的人为的干预措施,更不允许修建人工设施和进入机动车辆。需要对现有功能区划进行调整。

5 结 论

依据景观安全格局理论进行自然保护区生态功能分区时,如果采用最高安全水平下的功能分区标准,可以实现生物保护的最优效果。本研究中,基于累积阻力模型计算出的高安全水平下的功能分区,是以东北虎的足迹点为中心呈环形辐射状,这通常是因为东北虎偏向于在与足迹点环境相似的区域活动,因此,更符合生物保护的实际需要,也比现有的功能区划分更加科学合理。

在新的功能分区中,核心区不连续且相距较远,不利于东北虎的扩散,尽管可以借助生态廊道的构建进行缓解,但在实际应用中还需要结合保护区的实际情况对多个核心区进行整合和调整,此外,还应采取适当的措施,不仅保证东北虎能够沿着潜在的生态廊道扩散,还有可能促成更多的跨省甚至跨国物种交流,以实现逐渐恢复珲春地区的东北虎生存状态的目标。

[1]李冰,张恩迪,等.吉林珲春自然保护区东北虎种群的初步监测.兽类学报,2008,28(4):333-341.

[2]李冰.珲春自然保护区东北虎及猎物种群现状及保护研究.上海:华东师大博士学位论文,2009.

[3]翟惟东,马乃喜.生物多样性自然保护区功能区划方法.西北大学学报(自然科学版),1999,29(5):429-432.

[4]陈利顶,傅伯杰,刘雪华.自然保护区景观结构设计与物种保护—以卧龙自然保护区为例.自然资源学报,2000,15(2)164-169.

[5]李纪宏,刘雪华,朱建州.基于GIS的自然保护区功能分区的自动实现.环境科学与工程,2004(1):24-32.

[6]陈九屹,那顺得力格尔等.吉林珲春自然保护区东北虎及其猎物资源调查.动物学杂志,2011,46(2):46-52.

[7]刘金,刘丙万,马国庆.东北虎研究概述.野生动物杂志,2007,28(3):52-53.

[8]Knaapen J.P.,Scheffer.M,Harms B. Estimating habitat isolation in landscape. Landscape an Urban Plan.1992,23:1-16.

[9]Forman R.T.T.landscape mosaics: The ecology of landscape and regions. Cambridge: Cambridge University Press,1995.

[10]Harris L.D. The Fragmented Forest: Island Biogeography Theory and Preservation of Biotic Diversity. University of Chicago Press,Chicago,IL,1984.

[11]Heinanen S.,Numers M. Modelling species distribution in complex environments: An evaluation of predictive ability and reliability in five shore bird speies. Biodiversity and D istributions,2009,15:266-279.

[12]Johnson C.J.,Gillingham M.P. Mapping Uncertainty: Sensitivity of Wildlife Habitat Ratings to Expert Opinion. Journal of Applied Ecology. 2004,41:1032-1041.

[13]史会剑,方娇慧,刘建.基于问题导向的自然保护区生态补偿机制研究[J].环境与可持续发展,2017,42(1):22-25.

[14]朱媛媛,刘桂环,谢婧,文一惠.国际上自然保护区生态补偿实践对我国的启示[J].环境与可持续发展,2017,42(2):127-130.

[15]李果,罗遵兰,赵志平,等.自然保护区生态补偿体系研究[J].环境与可持续发展,2015,40(2):52-56.

[16]叶子君,欧阳宸曦,冯子悦,等.基于Hurst模型的庐山自然保护区植被覆盖优势及其可持续性分析[J].环境与可持续发展,2015,40(1):168-172.

[17]张风春,刘文慧,李俊生.中国生物多样性主流化现状与对策[J].环境与可持续发展,2015,40(2):13-18.

[19]刘冬梅,张风春,吴晓蒲,等.遗传资源价值评估进展与应用[J].环境与可持续发展,2015,40(2):19-22.

[20]孙炳彦.环境规划在“多规合一”中的地位和作用[J].环境与可持续发展,2016,41(3):13-17.

[21]王森琦.当代风景园林学观念发展的原因及特征[J].环境与可持续发展,2016,41(3):18-21.

[22]杨海军,李营,朱海涛,等.国家重点生态功能区县域生态环境质量遥感考核方法研究[J].环境与可持续发展,2015,40(5):41-43.

[23]李营,张峰,杨海军,殷守敬,等.生物多样性生态功能区生境质量变化遥感监测研究[J].环境与可持续发展,2016,41(2):46-48.

ResearchontheFunctionalZoningofNatureReserveBasedontheLandscapeSecurityPattern:ACaseStudyonHunchunNationalNatureReserveoftheSiberiantiger

LI Haiping1LI Yao2

(1.Renmin University of China,Beijing 100872;2.Avic Geotechnical Engineering Institute CO.,LTD. Beijing 100098)

Functional zoning of natural reserve is important for the protection of wild spices. Traditional zoning approaches have some limitations and need to consider the spatial variances. Since GIS is powerful in spatial analysis,it has been widely used in landscape ecology. In this paper,GIS technique is combined with the main principles of landscape ecology and be applied for natural reserve′s functional zoning. For the case study,Hunchun National Nature Reserve of the Siberian tiger has been selected as the research area. Using spatial analysis tools of GIS,landscape security pattern of the study area is analyzed. Then cumulative resistance model was applied for the construction of three different landscape security patterns. The three patterns are respectively under low,median and high security levels. According to the variation of the resistance value,three functional zones of core area,experimental area and buffer area have been divided under each security level. The results show that functional zoning based on landscape security pattern is more scientific and rational than the present zoning.The results provided a theoretical foundation not only for the protection of Siberian tiger in Hunchun National Nature Reserve,but also for the functional zoning and optimal allocation of resources of the reserve.

Hunchun National Nature Reserve of the Siberian tiger;GIS;Landscape security pattern;functional zoning of natural reserve

李海萍,博士,副教授,研究方向为地理信息系统

文献格式:李海萍 等.基于景观安全格局的自然保护区功能区划研究[J].环境与可持续发展,2017,42(6):55-60.

X21

A

1673-288X(2017)06-0055-06