宁夏、神木理事司员设立考

2017-12-18王伏牛

王伏牛

内容提要:清初,鄂尔多斯南缘农牧交错地带形成独特的禁留地。这一制度是当时严峻形势的结果。康熙年间,随着内地形势趋于稳定,鄂尔多斯部又在历次战争中积极效力,封禁政策开始松弛。康熙四十七年,为管理越界进入宁夏境内游牧的蒙古人,理藩院派驻宁夏两名理事司员。本文考证后认为,理事司员初设时,一员驻扎在宁夏城,一员驻扎在横城。康熙六十一年,为应对出边种地汉民增多导致蒙古民人交涉事务频发的现实,朝廷将原驻横城的理事司员移驻神木。

学者们对清代康熙朝中期以来蒙古地区汉人移民的进程及其随之而来的蒙古社会变迁给予了充分关注。具体到鄂尔多斯农牧交错地区,焦点聚集在以下几个方面:汉人移民的进程,地域社会变迁,禁留地的开发及环境变迁,与禁留地相关概念的解释,农牧界限的变迁。①代表性论著主要有:梁冰:《伊克昭盟的历代开垦和近现代社会形态之变化》,《鄂尔多斯史志研究文稿》(第4册),1984年。祁美琴:《伊克昭盟的蒙地放垦》,《内蒙古近代史论丛》第4辑,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1991年。王卫东:《鄂尔多斯地区近代移民研究》,《中国边疆史地研究》2000年第4期。张淑利:《“禁留地”初探》,《阴山学刊》2004年第1期。王晗:《清代陕北长城外伙盘地的渐次扩展》,《西北大学学报》(哲社版)2006年第2期。哈斯巴根:《鄂尔多斯地区农耕的开端和地域社会变动》,《清史研究》2006年第4期。王晗:《“界”的动与静:清至民国时期蒙陕边界的形成过程研究》,《历史地理》第25辑,上海:上海人民出版社,2011年版,第149-163页。李大海:《清代伊克昭盟长城沿线“禁留地”诸概念考释》,《中国历史地理论丛》2013年第2期。郝文军:《从游牧边界到行政边界:清代以来蒙陕边界变迁的过程及背景分析》,《历史地理》第31辑上海:上海人民出版社,2015年版,第165-174页。张萍:《边疆内地化背景下地域经济整合与社会变迁——清代陕北长城内外的个案考察》,《民族研究》2009年第5期。包满达:《理藩院驻神木理事司员、神木同知与巡边制度》,《内蒙古民族大学学报》2015年第5期。先行研究深化了我们对清代以来该地区面貌变迁的认识。但遗憾的是,将移民进程与地域管理有机结合的深入研究为数较少。对清代鄂尔多斯地区蒙汉交流中起到协调双方利益作用的理事司员的研究更显不足。本文以封禁政策为背景,就神木理事司员设立的原因、过程及其概况进行考述。

一、宁夏理事司员的设立

清代实行蒙汉分治,推行封禁政策,严格限制蒙古人与汉人往来。清初,清廷在鄂尔多斯与山西、陕西相邻地带沿边墙划出五十里宽的“禁留地”②禁留地的设置时间史料中没有明确记载。张萍在《边疆内地化背景下的区域经济整合与社会变迁》一文中推测为顺治或康熙初年。郝文军在《从游牧边界到行政边界》文中则推测当在顺治七年伊克昭盟划界之时或其后不久。,此地内禁止民人①清代,民人是与旗人、蒙古相对应的称呼,实指汉人。史料中也称汉人,但以用民人居多。耕种和蒙古人游牧,形成了一条隔离带。②参见哈斯巴根:《鄂尔多斯农牧交错区域研究(1697-1945)——以准格尔旗为中心》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007年版,第32页。清初,鄂尔多斯农牧交错地带形成这一独有的制度,是当时严峻形势造成的结果。鄂尔多斯蒙古于天聪九年(1635)归附清朝,被安置于其原驻牧地。但政治上归附后,并非所有贵族均输诚向化,顺治六年(1649)即爆发了大扎木素事件。此事造成鄂尔多斯部被纳入外藩体制,分设六旗。③参见达力扎布师《清代鄂尔多斯大扎木素事件考》一文,原载沈卫荣主编:《西域历史语言研究集刊》第五辑,北京:科学出版社,2012年版;此据其论文集《清代蒙古史论稿》,北京:民族出版社,2015年版,第145-162页。与此同时,长城南缘陕北沿边在明代是延绥镇管辖的卫所体制。清初,迫于形势大量军队被收编后纳入绿营。但他们同样桀骜不驯,叛服无常。姜瓖叛乱期间,绿营中的前明官兵就率先响应。康熙年间三藩之乱时,这一地区又曾起兵反抗。因此,如何限制蒙汉双方接触,防止不稳定因素合流,是当时朝廷不得不面对的客观现实。在如此形势之下,朝廷做出划分禁留地的决策,可以说是因应形势需求的必然选择。

清廷推行封禁政策的目的在于防止蒙汉接触和往来,发生各种纠纷。但是,由于各种原因,蒙、汉民越界之事常常发生。

宁夏和神木理事司员的设立是由于蒙古越界放牧,其后又招民出边垦种,蒙、民之间交往进一步增多之后,为处理蒙、民纠纷而设立的。康熙二十一年(1682),达尔扎④达尔扎,乌审旗扎萨克,(道光)《神木县志》中异写为达尔查。顺治十八年袭扎萨克固山贝子。康熙十六年,晋多罗贝勒。三十三年卒。见包文汉、奇·朝克图整理:《蒙古回部王公表传》第一辑,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1998年版,第52、329-330页。以“游牧处蔓生药草,不宜牲畜”为由,奏请“于近边四十里之外空闲地方暂借游牧”,获得允准。⑤(清)王致雲修:《神木县志》卷三《建置上·边维》,页6b-7a。康熙二十二年(1683),多罗贝勒松阿喇布⑥松阿喇布,有松喇布、松拉普、宋喇卜等异写,鄂尔多斯右翼中旗扎萨克,俗称该旗为准格尔旗。康熙二十一年,袭扎萨克多罗贝勒。三十七年,晋多罗郡王。四十八年卒。见《蒙古、回部王公表传》第一辑,第50、325页。因游牧地狭小,奏请于定边界外暂行游牧。理藩院奉命派员查阅情形后奏称,多罗贝勒松阿喇布所请暂给游牧边外苏海阿鲁诸地,离定边兴武营等边界或五六十里,或百里不等,并非边内耕种之地,应如松阿喇布所请,暂给游牧。⑦《清圣祖实录》卷108,康熙二十二年三月甲子条;卷110,康熙二十二年六月己巳条。几乎同时的奏请越界游牧之举,是鄂尔多斯沿边地区首次打破这一界限。

此后不久,康熙三十五年(1696)多罗贝勒松阿喇布奏请“于察罕托灰以外地方准其部人捕猎耕种,著如所请行。”⑧《清圣祖实录》卷178,康熙三十五年十一月丁巳条。察罕托灰在黄河以西的宁夏卫平罗所⑨(清)张金城修,杨浣雨纂,陈明猷点校:《乾隆宁夏府志》,银川:宁夏人民出版社,1992年版,第78页。由该志书72-79页,清初,宁夏地区沿袭明代卫所建制,至雍正三年方才改为府县。宁夏卫改为宁夏府、县,属四县一州。平罗所改平罗县,改制前的平罗所隶宁夏卫。境内。此次奏请的暂时游牧应该为时很短,不久后就回到了其原驻牧地。

康熙三十六年(1697),鄂托克旗又提出请求开放市口及招汉民入边垦种的请求:

鄂尔多斯贝勒松阿喇布奏,向准臣等于横城贸易,今乞于定边、花马池、平罗城三处,令诸蒙古就近贸易。又边外车林他拉、苏海阿鲁等处,乞发边内汉人与蒙古人一同耕种。上命大学士、户部、兵部及理藩院会同议奏。寻议覆,应俱如所请。令贝勒松阿喇布等及地方官,各自约束其人,勿致争斗。得旨,依议。日后倘有争斗,蒙古欺凌汉人之事,即令停止。①《清圣祖实录》卷181,康熙三十六年三月乙亥条。

这段记载说明,为严格限制蒙古、民人接触,清初在沿边地方设有固定市口,定期进行贸易。对于开放市口的控制十分严格,必须得到朝廷允准。康熙三十六年,准噶尔部噶尔丹势力遭受重创,已经大为消弱,形势逐渐缓和。因此仅只为方便鄂托克一旗蒙古就近贸易,②史料明确记载:三十六年三月,奏向市横城,距牧远,乞近市定边、花马池、平罗城。见《蒙古回部王公表传》第一辑,第325页。松阿喇布奏请后,朝廷一次性开放定边、花马池、平罗三处作为贸易场所。由此蒙汉接触也更加频繁。

道光《神木县志》载,该事件是汉人进入蒙地垦种之始,地段在禁留地内。③(清)王致雲修:《神木县志》卷三《建置上》,7a。需要注意的是,这里提及“汉人和蒙古人一同耕种”,说明蒙古人已经开始农业生活。蒙古招汉民进行耕种首次得到官方承认,但清政府高层对此不无担心,因此警告如有不利影响将收回成命。

这是在康熙第二次亲征噶尔丹巡幸宁夏等地之后的事情。此时,因噶尔丹问题已得到阶段性地解决。而鄂尔多斯部在战争中积极奋勉,曾设立驿站,运送军粮。④《蒙古回部王公表传》第一辑,第319页。因此,这一举动也带有某种程度上的酬功意味。同时,客观来讲,因蒙古游牧经济的脆弱性,必须和内地进行经济交流,蒙汉绝对隔离是做不到的。故而开放禁留地的决定于此时顺势出台。得到官方许可之后,汉人陆续进入原来禁垦的地界内进行垦种。

康熙四十七年(1708),“鄂尔多斯郡王松阿喇布前请于察罕拖灰地方暂行游牧。奉旨差穆和伦前往会同巡抚提督查勘。今穆和伦回奏,臣等会查察罕拖灰系黄河以西,内地宁夏居民藉以樵采。今松阿喇布既经奏请,应令暂行游牧,设理事官二员不时稽察,庶樵采居民与游牧蒙古不致互相生事。应如所题,从之。”⑤《清圣祖实录》卷233,康熙四十七年七月丁丑条。这是理藩院司官派驻宁夏理事司员设立之始。

理事司员监管暂时移牧于黄河以西的鄂尔多斯部众,防止蒙古民人纠纷造成不良后果。内蒙古东部的理事司员是由于民人寄居蒙地耕种后,为处理蒙古与民人事务之需而设立的,而宁夏理事司员的设立,最初是蒙古扎萨克旗征得清廷同意越界游牧,而后招民人在边外耕垦,蒙古又获准进入边地城镇贸易,蒙、民交往日益密切,同时出现冲突,因此派驻理事司员。当时鄂尔多斯贝勒松阿喇布旗人还在宁夏境内游牧,管理入境蒙古游牧也是其重要职责,这是与东部理事司员的职责的不同之处。宁夏理事司员设立的具体过程,据乾隆朝《大清会典则例》记载:

(康熙)四十七年题准,宁夏有城守都司一人,管辖把总二人,兵丁五百名,并无应理之事。裁去都司,改设理事官,即令在都司衙门驻扎,铸给办理蒙古内地人民等字样关防。凡沿边地方蒙古事件,均令会同该扎萨克完结。不能完结者报院。其原有兵丁五百名,应拨三百名属二把总管辖,仍令照常守御。其余二百名,听理事官酌量编为书吏、快役。此设理事官于各部院满洲旗员及本院蒙古旗员内保举引见补授,定为三年更代。①乾隆朝《大清会典则例》卷140《理藩院·旗籍清吏司·设官》,《景印文渊阁四库全书》史部第624册,台北:商务印书馆,第411页。以后嘉庆朝及光绪朝《大清会典事例·理藩院》部分均沿袭乾隆朝的记载,不复赘述。雍正朝的记载稍有差异,录文如下:四十七年题准,宁夏有守城都司一员,把总二人,所辖兵丁五百名,并无别事相应裁革。改设理事官,即令在都司衙门居住,铸给料理蒙古人民等关防字样。凡系沿边地方蒙古事件,俱会同该扎萨克等完结。设有不能完结之事,许令报部。其原都司所辖五百兵丁内,拨三百名与二把总管辖,照常守城。余二百名,理事官酌量编为书办、快手。理事官既同扎萨克等治理蒙古事件,令各部院保举满洲旗员及理藩院蒙古旗员引见补授,三年一换。见(雍正)《钦定大清会典·理藩院典》卷221,第94页。载张羽新,徐中启,欧光明主编:《清朝安边治国民族立法文献汇编》第8册,北京:中国民族摄影艺术出版社,2009年版。

宁夏理事司员是清朝最早派驻蒙古地区的理事司员,其衙署在原都司衙门,位于宁夏城“北门大渠东”。②《乾隆宁夏府志》,第153页。道光朝《钦定理藩院则例》中记载:“其理事官缺由理藩院司员内拟定正陪带领引见派往,三年更换。”③道光朝《钦定理藩院则例》,上册,载故宫博物院编:《故宫珍本丛刊》第299册,海口:海南出版社,2000年版,第198页。理藩院派驻宁夏的理事司员是两员,康熙六十一年,其中一员移驻神木。驻神木理事司员分出后,与留驻宁夏理事司员有了分工,以后各有管辖区域,各司其职。

二、理事司员移驻神木

(一)移驻神木时间、原因

关于理事司员移驻神木一事,据乾隆朝《大清会典则例》记载:

六十一年覆准,瑚坦和硕至中卫沿边鄂尔多斯六旗,原设办理蒙古内地事务官二人,会同该扎萨克办理完结,均驻扎宁夏,如关系神木、榆林等处蒙古事务,遥办恐致迟误,将理事官二员,分驻宁夏一人、神木一人。④乾隆朝《大清会典则例》卷140《理藩院·旗籍清吏司·设官》,第411页。

理事司员驻神木的时间为康熙六十一年(1722)。《乾隆宁夏府志》亦载:“康熙六十一年又奏准设部郎二员,一驻宁夏,一驻神木”⑤《乾隆宁夏府志》,第312页。。《神木县志》载:“管辖蒙古理事司官二员,旧驻宁夏、横城。雍正元年,议拨一员驻扎神木。”⑥(道光)《神木县志》卷三《建置上·衙署》,10a。《神木县志》还记:“雍正间,议拨宁夏部郎一员,移驻神木”⑦(道光)《神木县志》卷五《人物上·职官》,1b。,且明确记载首任司员初任时间为雍正元年(见附表)。两种记载都非孤证,为何会相差一年?笔者推测《神木县志》所记时间应为理事司员到任时间,而《会典》等官书记载的依据则是朝廷议定设立官员的档案,二者存在一定的时间差,并不矛盾。此外,上引的《乾隆宁夏府志》说康熙六十一年设置部郎二员,明显有误。

上述史料明确指出,理事司员移驻神木是为了方便处理榆林、神木地区的蒙古民人事务,这也从侧面说明,在松阿喇布奏请招民人垦种之后二十多年的时间里,汉人垦殖的步伐已经由黄河沿边的伊盟西南部逐渐扩展到了东部山陕沿边地带。但是,理事司员移驻神木之举,有更深层次的原因。这与清代处理民族间交涉事务,尤其是蒙古和民人交涉事务的程序有关,更与康熙末年陕西长城沿边的政区设置密不可分。

我们首先通过案例来观察清初处理蒙民交涉案件的过程。目前史料中所见最早的交涉案件发生在顺治十一年(1654)。该年四月,鄂尔多斯贝子策楞所属马哈牛录属人耐迈,赴榆林边门贸易时,与汉人斗殴被杀。此事上报额璘臣郡王①额璘臣,顺治六年,封扎萨克多罗郡王,诏世袭罔替。十三年卒。《蒙古回部王公表传》第一辑,第49页。及策楞贝子后,派出其巴雅斯乎与地方官员公同查看并商议。巴雅斯乎以商议结果“杀人重罪,不可骤然议结”回报。将此事上报理藩院后,理藩院以“既为边地,遣兵部官一员、臣院官一员,携鄂尔多斯人等至榆林,对质问询,审理确实,开报起誓,文到后上奏”题报请旨,并获得允准。②顺治十一年六月二十五日《理藩院侍郎沙济达喇等题为鄂尔多斯人赴榆林贸易被害请派员会同地方官员办理本》,见中国第一历史档案馆、中国人民大学国学院西域历史语言研究所编:《清朝前期理藩院满蒙文题本》,第1册,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2010年版,第70-71页。该案案由是汉人打死前往贸易的蒙古人。由于蒙古、汉人适用不同的法律,并且蒙汉双方不相统属,更因当时榆林地区是卫所体制,故派遣理藩院、兵部官各一员,到榆林城会同蒙汉双方官员,共同审理案件。此案仅是个案。但这一事件,为以后蒙汉交涉案件的处理提供了借鉴。可能此后就确立了理藩院派员与蒙汉双方官员共同审理蒙民交涉案件的程序。

其次,康熙末年理事司员移驻到神木而非榆林或者其他边城,与当时神木的特殊性分不开。明代,鄂尔多斯南缘是明蒙双方对峙的前沿地带,故有延绥镇的设置。清代大体沿袭明代旧制,边墙一带是军事体制,神木、榆林、靖边分别是东、中、西三路边堡的中心。这种体制直到雍正八年(1730)才得以改变。是年经岳钟琪奏请“榆林地方设知府一员”,“将榆林州同、靖边经历、定边县丞各改为知县,怀远堡亦改设知县”。③《清世宗实录》卷100,雍正八年十一月壬午条。而神木除设有神木道统辖东路边堡外,自洪武十三年(1380)复设县,明清以来沿袭不改。史料记载,清代首任知县赵吉士,顺治二年任职。④分别见(康熙)《神木县志》卷一《沿革》,3a;《神木县志》卷五《人物上·职官》,13a、15b。佚名《神木县志》学界多认为其为雍正年间的稿本文献,但近来的研究则说明其编纂于康熙末。参李大海:《台湾成文出版社影印〈神木县志〉成书年代小考》,《中国地方志》2015年第1期。康熙六十一年,陕西沿边神木及其以西地带,仅有此地是地方设置,设有知县,方便处理地方与蒙古交涉事宜,更有仵作等吏员,方便进行人命等重大案件的审理。故此,在康熙末年,由于汉人出边种地增多,蒙古民人交涉频繁的情况下,将宁夏的理事司员之一移驻到神木,是当时的不二选择。

(二)理事司员驻扎横城

上引的“管辖蒙古理事司官二员,旧驻宁夏、横城。雍正元年,议拨一员驻扎神木”,揭示了一个历史细节,即理事司员曾经驻扎横城(宁夏灵武县东北横城)。乾隆朝《大清会典则例》所记康熙六十一年,两司员“均驻扎宁夏”的说法与此说抵牾。那么,理事司员曾经驻扎横城是否可信?这两种记载是否必有一误?

考虑到《神木县志》在上述记载的同时,尚有两处提及理事司员由宁夏议拨一员驻扎神木①分别参见《神木县志》卷三《建置上·衙署》,10a;卷五《人物上·职官》,5b。不同记载。再加上《神木县志》中保留有理事司员任职的完整记录(详见附表),以及对理事司员职责的明确记载。综合以上种种细节,笔者有理由相信,《神木县志》纂修者对理事司员的相关记载必有确切的史料依据,他们不大可能对这一重大事件的描述马虎到一事两歧的地步。既然理事司员驻扎横城的说法切实可靠。循此思路,重新审视相关史料,也可以再次确认这种说法。康熙四十七年设立宁夏理事司员的记载中有“裁去都司,改设理事官”一句。既为改设,当是一员。但是,当时设立的司员为两员十分明确。可由此推断:康熙四十七年所设的两名理事司员,一员驻扎宁夏城,另一司员驻扎横城。

那么,两司员“均驻扎宁夏”惟有一种解释:此处的宁夏,并非仅指宁夏城,而是指的宁夏道。清初,沿袭明代体制,这一地区以宁夏道统领五卫,直至雍正二年设立宁夏府。②牛汉平主编:《清代政区沿革综表》,北京:中国地图出版社,1990年版,第456、460页。此前,横城所属的灵州所,一直隶属于宁夏道。关于以宁夏指代整个地区一事,康熙帝亲征期间,驻跸花马池当天,上谕中有“朕今已到宁夏”之语③《清圣祖实录》卷181,康熙三十六年三月辛未条。,足证此言可信。故若强认两说矛盾,是由于将作为宁夏道省称的宁夏先入为主的缩小为宁夏城所致。其中尚有需要指出的是,自两名理事司员设立后,共用关防。④据影印档案中的印文,当时关防满文为“monggo irgen i baita be icihiyara guwan fang”,即管理蒙古民人事务关防。见雍正十年九月二十五日《为酌定边口购买米石事致额驸咨文》,内蒙古自治区阿拉善左旗档案史志局编:《清代阿拉善和硕特旗满文档案选编》,第1册,北京:国家图书馆出版社,2016年版,第44页。二者视为一体。因此,即使两位司员并非同驻宁夏城,仍有这种说法。甚至在一名司员已经移驻神木后相当长时间内依然如故。雍正三年,内阁侍读学士马喀巡视陕西时,其奏折中也曾提及,当时鄂尔多斯有关交涉案件均需送达宁夏办理。⑤雍正三年五月十二日《内阁侍读学士马喀奏请拨兵与榆林神木二道等事折》,见中国第一历史档案馆编,王小虹等译:《雍正朝满文朱批奏折全译》,上册,第2030件,安徽:黄山书社,1998年版,第1126页。直到乾隆五年(1740),朝廷才铸给神木理事司员一枚关防。⑥《清高宗实录》卷126,乾隆五年九月乙亥条。这种情况才得到改变。

那么驻扎横城的原因何在?为何方志类文献中缺少相关记载?

理事司员驻扎横城,是因为横城在清初蒙民交易和该地区交通中占有重要地位。横城,在明代即是蒙民交易的场所。横城是新筑长城的起点,“有暗门一座,与蒙古通市,每月三次。横城又称红城子,旧市场(指明代市场——笔者)更去暗门三十里,今即在门外。”⑦《乾隆宁夏府志》卷2,第67页。清初,沿袭明代制度,横城仍为蒙民贸易之地。康熙三十六年,宋喇卜(即松阿喇布,同音异写)奏请定边、花马池、平罗与横城一体贸易,与民杂耕,从之。⑧《乾隆宁夏府志》卷1,第23页。另参《清圣祖实录》卷181,康熙三十六年三月乙亥条。后来,随着形势缓和,鄂尔多斯除横城、石嘴子、花马池三市口外,尚有靖边县①点校本《乾隆宁夏府志》中此处为“靖远县”,经笔者核对,方志库中原文亦如此。陕西沿边州县中无靖远县,应为靖边县之误。口外之宁条梁、榆林府城、神木县城,并山西归化城、托克托城等处,并得各就近交易。②《乾隆宁夏府志》卷2,第67-69页。随着市口开放越来越多,横城在蒙民贸易中的重要性一直在下降。但是直到康熙年间,鄂尔多斯西南部地区蒙汉交易的最重要场所即是横城。宁夏理事员驻扎横城,监管蒙古民人贸易之地,同时也加紧应对陕西、山西沿边一带大量民人进入禁留地耕种的现实。不久之后康熙五十八年(1719)即出现的鄂尔多斯农牧交错地带首次勘界之举,更说明了这一举动的必要性。

清代雍正以前宁夏道管辖地区未有方志面世,乾隆三年(1738)宁夏地震,导致部分档案损失。而乾隆年间首部《宁夏府志》编纂时③修书者张金成序文落款时间为乾隆四十五年孟秋,又据序文中“阅岁始得脱稿”、“又八月书始得成”,可知其修书时间应在乾隆四十三年至四十五年间。《乾隆宁夏府志》,第5-6页。,关于宁夏地方官的记载多从乾隆开始,更有部分记载失误,即因缺少雍正以前的材料所致。再者,驻扎横城的理事司员调到神木,此后未再复设。乾隆以后自然更不可能有相关记载。这就是横城曾经驻扎过理事司员,但在宁夏地区缺少记载,而仅有《神木县志》中保留这一历史细节的原因所在。

(三)神木理事司员基本状况

康熙四十七年在宁夏理事官设立之初即规定“此设理事官于各部院满洲旗员及本院蒙古旗员内保举引见补授,定为三年更代。”④乾隆朝《大清会典则例》卷140《理藩院·旗籍清吏司·设官》,第411页。《神木县志》所记载的雍正元年至道光二十一年间,历任神木理事司员(见附表)任职情况也证明了此规定一直贯彻执行着,但亦有连任及再任者。

关于理事司员官称的满语写法,以满文题本中神木理事司员七十九的全称为例,为“šen mu de tefi monggo irgen i baita be icihiyara ejeku hafan cišigio”,⑤乾隆四十一年六月初五日《兼管理藩院事务工部尚书福隆安等题议鄂尔多斯贝子旗披甲那孙戮毙人命按律拟绞监候秋后处决本》,见《清朝前期理藩院满蒙文题本》,第15册,第400页。即驻神木办理蒙古民人事务主事七十九,这种称呼中含有的信息包括,驻地为神木,执掌蒙古民人事务,本职为理藩院主事,是标准的称呼。其他史料中有称呼“部郎”者,也是对其本职的省称。而理事官、部员、司员则都是泛称。

神木理事司员的衙署在县署西。雍正元年移驻时,首任司员常明咨报川陕总督请修衙署,但由于下拨的公捐银一百二十两不敷创建,遂占用原来希文书院改修为理事司员衙署。⑥据《神木县志》卷三《建置上·衙署》记载,衙内依次有建筑如下:前照壁;东西辕门;大门三间;左应役房三间、右一间;二门三间、东西门房各三间;大堂五间;堂后内宅一间、内宅正厅五间、左右厢房各三间、东书房三间、西书房三间、东厨房三间、马号三间。嘉庆二十一年,部郎阿穆尔布彦捐修关帝庙一所在署西偏。陕甘回民事变中同治七年(1868)神木城陷,衙署曾被焚毁。⑦(清)佚名编纂:《神木乡土志》卷一《公署》,《中国方志丛书》华北地方286,台北:成文出版社,1970年版,第18页。

神木等外派理事司员由理藩院派驻地方,办理蒙古民人交涉事务。虽然不直接管理蒙旗和内地州县,但是,代表理藩院协调盟旗和内地州县(或理事通判、同知)之间的关系,故其地位较高。《理藩院则例》规定:“八沟、塔子沟、乌兰哈达、三座塔等四处驻扎理事司员,与神木、宁夏部员体制相符。该省司道等往来文移,相见仪注,分属平行,应行该州县公文,均用牌檄字样。该州县有呈报事件,均用呈文字样。”①道光朝《钦定理藩院则例》第一册,《通例上》,第195页。从准格尔旗档案来看,在往来公文中,司员与各分巡道之间互称“咨”,行文旗、县、厅则称“札”,各旗、县、厅来文则统称“呈”字样。在清代正常状态下,各旗扎萨克都有爵位,其政治上地位应高于理藩院的员外郎,何况多数司员仅为郎中或者堂主事。但因为理事司员是专差,代表的是理藩院,因此才有这样的规定。

至于理事司员始设时期的具体俸禄,史料中未见记载,目前仅见的同治年间相关记载如下:

八沟、塔子沟、乌兰哈达、三座塔等四处理事司员,准支领单俸。其神木、宁夏理事司员、张家口、杀虎口、喜峰口、古北口、独石口、塞尔乌苏管站司员、恰克图、库伦管理买卖事务司员、库伦管理印房事务司员、西藏随印司员等十二处各差司员均准支食全俸同治五年奏准。②《户部则例》卷七十四《廪禄二》,同治十三年校刊本。

同治五年(1866)起,神木、宁夏理事司员待遇改为支食全俸,而同时东部诸理事司员则待遇未变,仍食单俸。而此前其待遇应与东部四司员同。此外,道光年间的《神木县志》有神木理事司员享受五百六十两养廉银的规定。③(道光)《神木县志》卷四《建置下·解支》,12b。

综上,清初在鄂尔多斯划定禁留地,严格执行封禁政策。康熙之后,禁留地得以逐步开发利用。政策转变乃因应全国形势变化而成。康熙四十七年,为监管跨越黄河游牧的蒙古部落,朝廷派驻两名理事司员,其一驻扎在宁夏城,另一员驻扎横城。后来,为应对陕西北部沿边地区汉人出边增多,导致蒙汉交涉频繁的现状,原驻横城的司员移驻神木。本文通过对史料的重新解读,揭示了记载不明的理事司员驻扎横城一事。

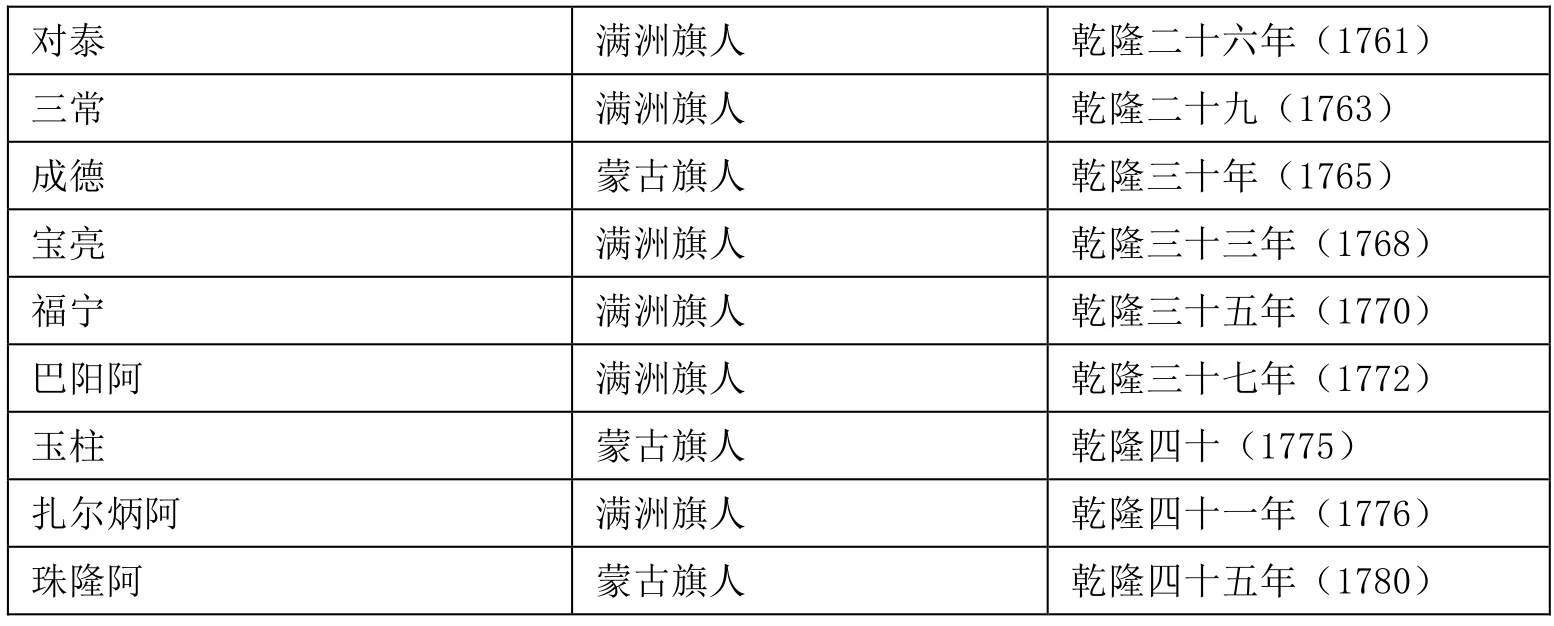

附表一 乾隆前期历任宁夏理事司员表

本表资料来源于《乾隆宁夏府志》卷9《职官一》,第323-324页。设立理藩院部郎自康熙四十八年始,而乾隆三年地震,册籍焚毁,无由稽查,故自乾隆三年始。

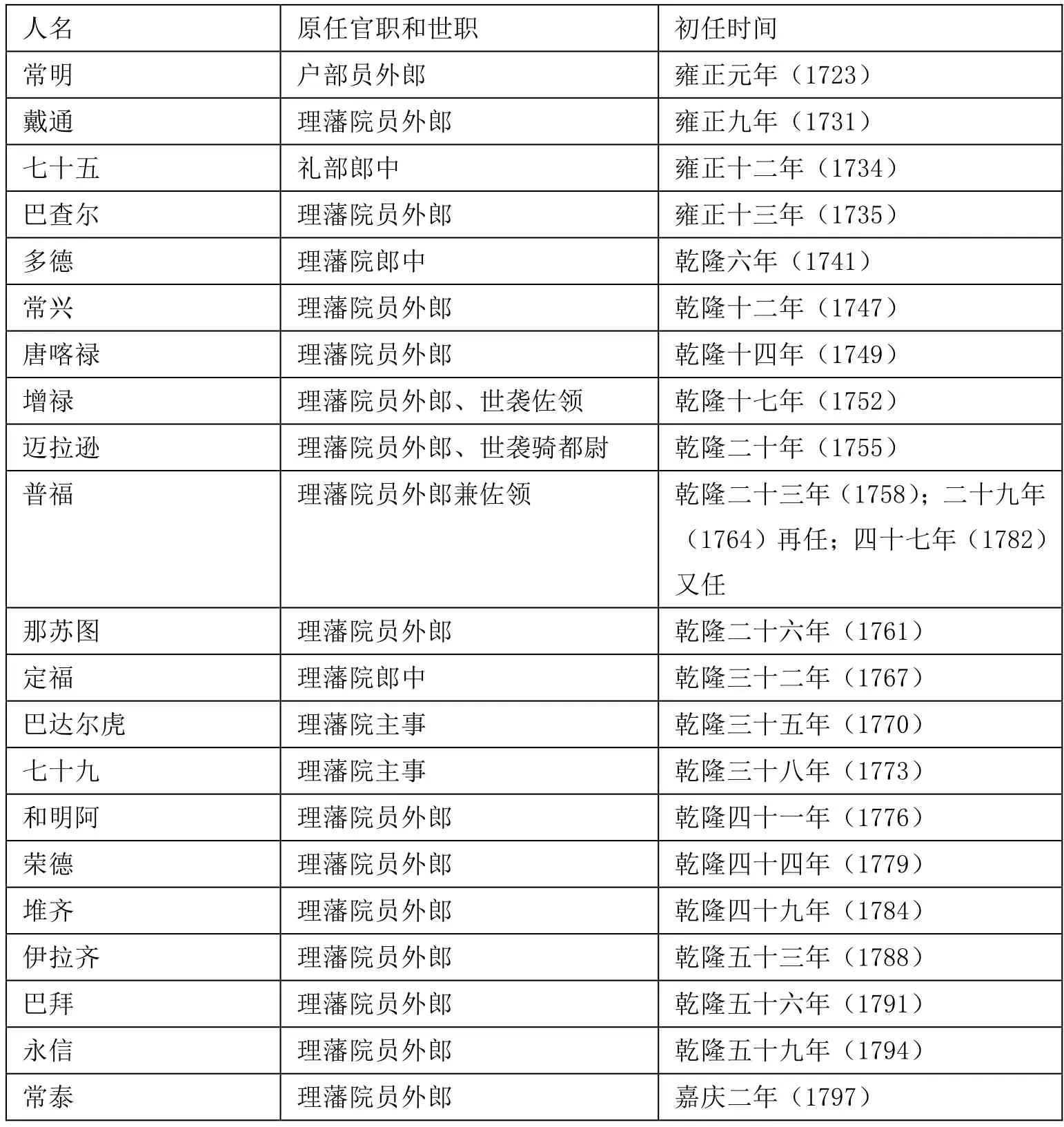

附表二 雍正年元至道光二十一年历任神木理事司员表

本表资料来源于(道光)《神木县志》卷五《人物上·职官》,5b-7b。

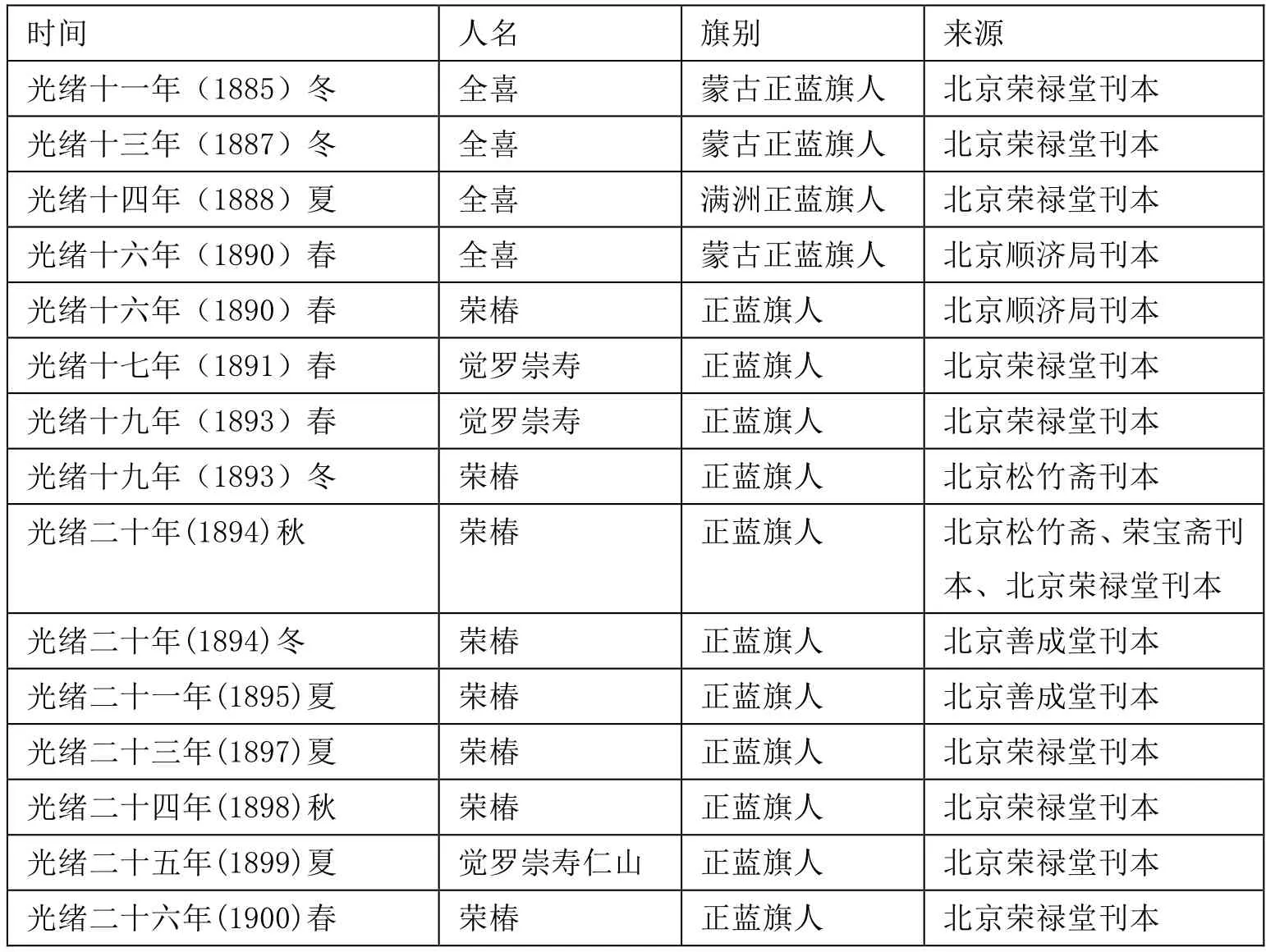

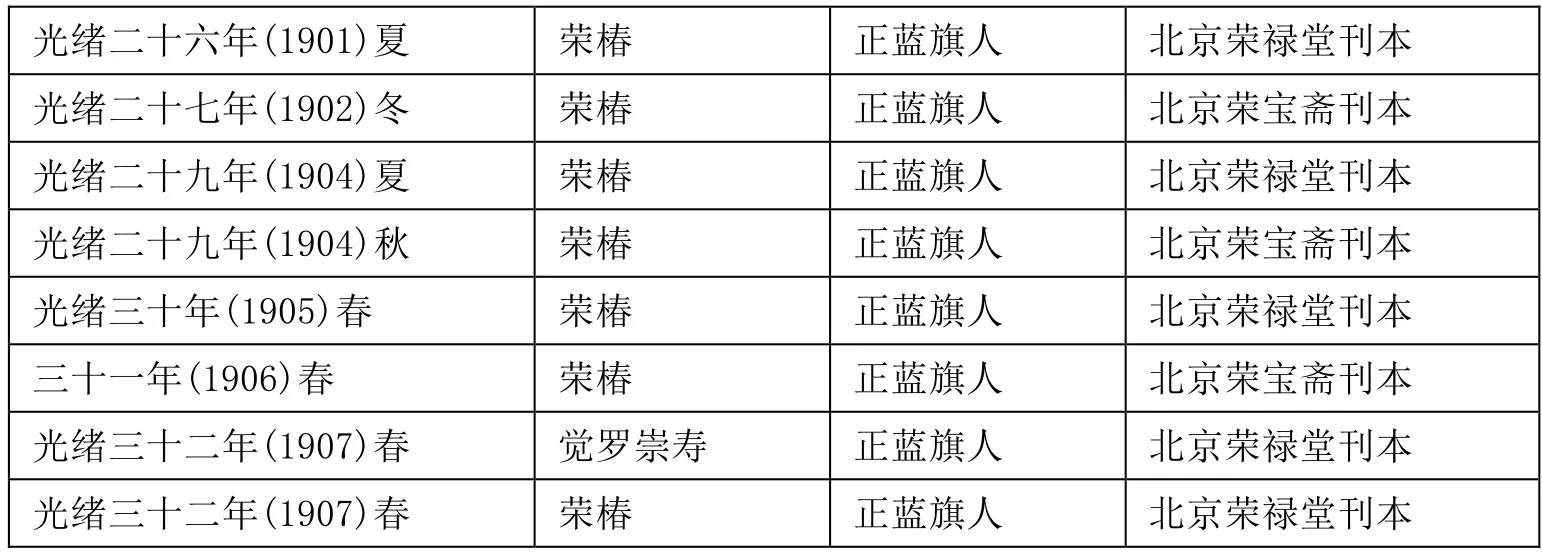

附表三 光绪年间部分神木理事司员任职表

本表据爱如生古籍库收录的《缙绅全书》整理而成。原书刊本全称均加入年份,如“光绪十一年冬荣禄堂刊本”,今将时间拆开。因各本来源不一,缺少系统性,故虽有重复者,为求保持信息完整,未予合并。