基于SIR协同理念的实验室管理模式创新

2017-12-15李梁君吴福根杜云翔陈浪城

李梁君, 吴福根, 杜云翔, 陈浪城

(广东工业大学 实验室与设备管理处, 广州 510006)

基于SIR协同理念的实验室管理模式创新

李梁君, 吴福根, 杜云翔, 陈浪城

(广东工业大学 实验室与设备管理处, 广州 510006)

深入分析了目前实验室管理的现状—业务系统繁多,信息化建设落后,实验室日常管理乏力等。基于SIR(Staff and Instruments in Rooms)三维协同的理念,提出整合各系统的解决方法:从目前各业务系统中提取基础数据接入数据中枢,构建信息化管理平台,形成从人员、物资到用房全方位的实验室管理创新模式,提高管理效率和决策水平。最后提出该管理模式后期的运营与维护的难点及长期建设—基础数据夯实和技术团队沉淀。实践表明,该管理模式有助于学校全面而立体的实验室管理,实现精细化、现代化、人性化的管理。

实验室管理; 管理模式; 信息化建设; 人员、物资、用房

0 引 言

高校实验室是进行实验教学、开展科学研究、推动科技发展的重要基地,实验室工作是学校教学科研工作的重要组成部分,实验室建设与管理水平直接关系到人才培养的质量问题[1]。

科学实验和科学研究是科学知识的源泉,扎实的科研硬件,优秀的科研团队,丰硕的科研成果是一所高校厚积薄发的教学基础,是以科研促教学的大学精神一种表现。世界一流大学的成功经验无不是高度重视实验室的建设与管理,从而使其相应的学科保持世界领先的水平[2]。

随着国家中长期发展纲要的颁布以及对高等教育的大量投入,高校实验教学与科学研究条件得到极大改善[3]。2015年广东省启动高水平大学建设项目,力争用5~10年时间,建成若干所具有较高水平和影响力的大学,入围的7所高校因此得到了连续且巨额的专项建设资金,使高校实验室硬件水平在短时间内得到空前的提高。然而,作为管理这些重要的科技资源的“软实力”并没有跟上蓬勃发展的步伐。于是如何科学地管理实验室,使实验室发挥其应有的最大效益来增强教学和服务科研,成了高水平大学建设者和管理者们共同面临的问题。现结合学校实际介绍在高水平大学建设过程中,学校实验室管理职能部门探索性提出SIR(Staff and Instruments in Rooms)三维协同理念,将实验室管理模式按人员(Staff)、物资(Instruments)、用房(Rooms)三方面有机整合,形成实验室管理的创新模式。

1 实验室管理现状与存在问题

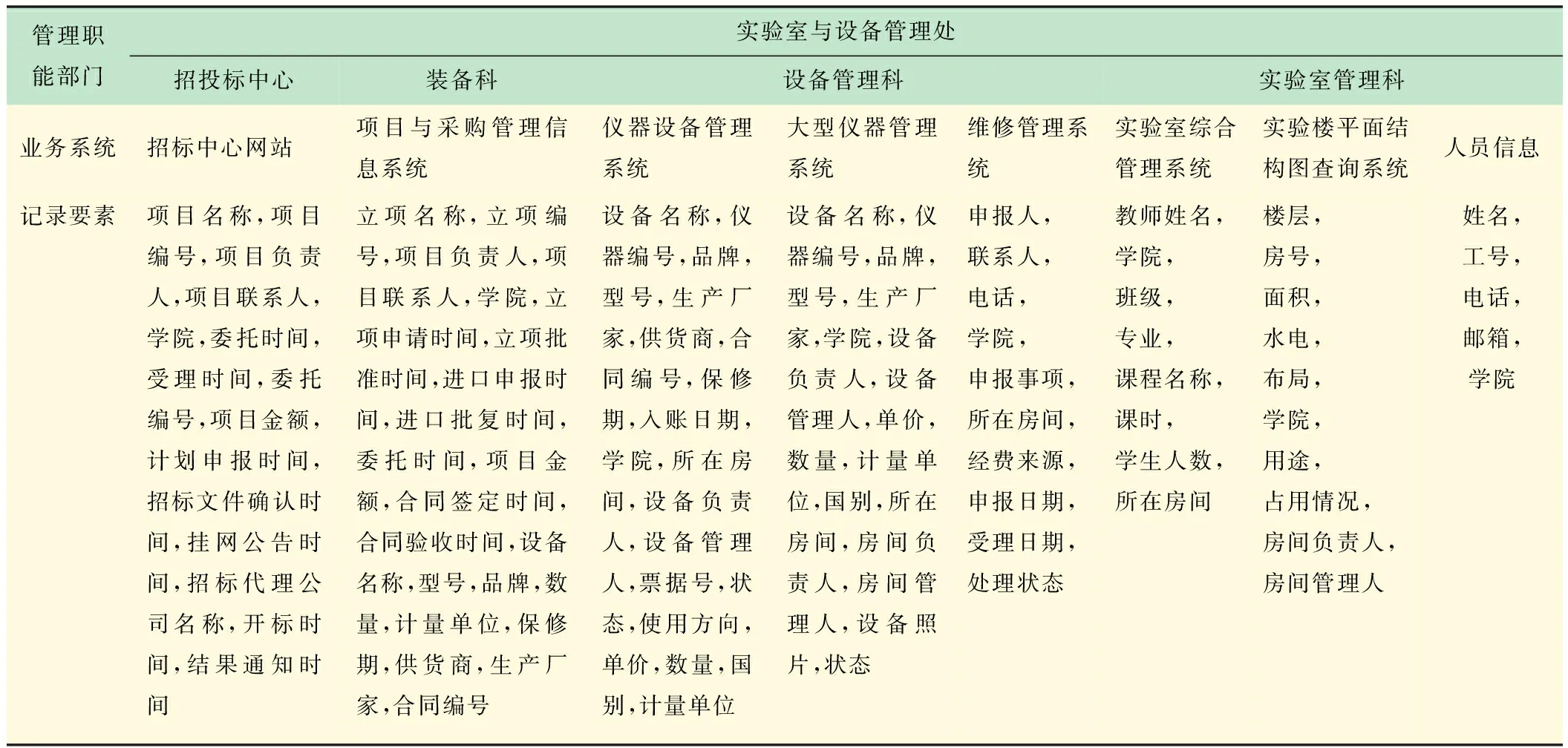

(1)实验室管理业务系统繁多,用户体验差。目前我校实验室管理工作由实验室与设备管理处主管,下设一个招投标中心及4个业务科室。主营业务有4项,①科教学实验室建设,主要根据实验教学需求,为实验课开出提供条件支持;②实验室资产的管理,主要是仪器设备固定资产入账登记和大型仪器设备建档与共享;③实验室日常管理,包括实验室用房分配与管理、实验室使用以及实验室安全管理;④实验室仪器设备的采购与实验室环境改造。每项主营业务均配有各自的业务系统,表1是目前实验室与设备管理处的业务框架及内容分布。

表1 实验室与设备管理处的业务框架及内容分布

随着实验室管理的需要,这些业务系统在学校发展的不同时期相继出现。由于缺乏统一规划,这些系统之间并没有太多内在的联系,保持着相对独立的运作状态。对于用户而言,如果要办理不同业务,需要注册登录不同的系统,常常因为业务流程不清晰而无功而返,导致用户体验极差。同时,由于这些系统都配有相应的管理人员,分散管理也增加了管理的人力成本。

(2)信息化建设水平落后,形成信息孤岛。由于历史原因,各个系统分属不同的科室构建和管理,建设前期缺乏充分的协调与规划,导致各管理系统之间的构建技术不尽相同,甚至互不兼容,管理数据无法共享,形成信息孤岛[4]。信息化管理涉及两个层面:①管理信息化,②信息化后的管理[5-6]。要进行信息化管理,必要条件是数据来源准确可靠。目前,实验室管理的基础数据收集还不全面,或时间滞后或手段落后。实验管理的信息化水平已经成为制约提高实验室开放水平的和服务质量的瓶颈[7-8]。

(3)实验室用房动态管理执行乏力。高校实验用房是保证学校教学、科研等工作的重要物质基础[9]。我校建校初期一直坚持以本科教育为根本,以培养通用型人才为办学立足点。但随着社会对人才需求向实践型和应用型转变[10],学校的办学层次定位有所调整,由原来的本科教育为重点逐渐转向以本科教育为主,稳步发展研究生教育,向特色鲜明的高水平教学研究型大学过渡。本科实验教学的任务相对比较稳定,实验用房也相对稳定,这一特征有别于科研实验室。随着高层次人才的不断引进,学校科研实力迅速提升,科研用房也增长迅猛,实验室用房问题成了制约学校发展的“拦路虎”。由于缺乏长远的规划及有效的项目管理,较多采用一事一议的方式来临时解决问题,导致实验教学用房和科研用房分布混乱,占用、浪费现象时有发生[11]。规划缺失也导致实验室安全问题时有发生,安全隐患得不到根本性解决。2013年学校正式制定“实验室用房动态管理办法”,着手从制度上解决实验室用房效益偏低的难题,但由于历史问题积压严重,房间的权责不清、基层抵触、管理松散等问题短时间内得不到有效解决。

(4)人员管理松散,责任分工不明确。目前我校的实验室人员按校、院、实验中心进行管理,长期以来,这种管理体制在专业教育中起到了配合理论教学的重要作用,但随着教育思想、人才培养模式的改变以及高等教育向工程教育的转轨,旧的实验室人员体制的弊端越来越明显[12]。我校实验室人员管理上分为两个层面,①管理职能部门中的人员设岗欠均衡。表现为科室之间的分工存在模糊地带,引起部门内责任推诿,或科室内部分员工负荷过轻或过重。②院系实验室管理人员设岗欠均衡,表现为专职实验人员设置过少,但管理的事务杂乱繁多,导致管理力度薄弱,模式粗放;虽有兼职实验员,但其业务重心在教学,管理责任心不强。还有,多数院系不重视实验室技术队伍的建设,导致实验技术人员地位低,待遇低,但任务重,高学历高素质的人员不愿意加入实验技术队伍,甚至也不想长期从事这项工作,难以调动工作积极性[13]。

2 实验室管理模式创新的探索思路

对于实验室管理模式的改革有许多有益的参考方案,如从归口管理的职能部门功能划分的管理模式探索[14],从信息化建设角度提出实验室管理改革的建议[15-17],从技术层面解决实验室信息化建设难题的方案[18-21],通过引入ISO标准化管理实验室的改革方案[22],针对实验室数据标准建设的解决方案等等[23]。

我校是一所地方性工科院校,优化实验室管理模式对学校长远发展意义重大。目前学校的实验室业务系统繁多,使用复杂,但结合本校实际情况,可以将实验室管理的整个网络高度简化成一条主线:谁买了什么东西放在谁管辖的实验室房间里用于什么。于是形成了将实验室管理体系按人员、物资、用房进行划分,协同进行管理的理念,即SIR协同理念。这个理念符合实验室管理体制改革的“六个有利于”原则[24]。同时还有利于实现我校相关管理业务系统的整合,打破系统间的数据壁垒;有利于增强用户友好体验;有利于明确管理人员的责任分工;有利于解决实验用房资源的合理配置;有利于为实验室发展决策提供数据支撑;有利于建成高效可靠的实验室信息化管理平台。

3 构建基于SIR的实验室信息化管理平台

3.1 建立管理范围内的统一数据标准

计算机强大的检索能力和信息处理能力必须建立在一致的数据格式基础上。如人的姓名使用全名,中间不加空格;如学院名使用全名,不用惯例简称;实验室或教研室采用统一的名字;统一计量单位,如长度用中文字符“米”或英文字符“m”,对应面积单位用“平方米”或“m2”,金额用元。以此类推的还有楼名、部门代码、分类编码、日期格式等等,统一的数据标准能充分降低数据冗余,避免检索遗漏,提高检索速度和精准度。同时,统一标准的数据使系统之间的相互接入成为可能。

3.2 全面优化人员、物资、用房的业务系统群

建立了统一的数据标准后,按新标准对现有业务系统的数据格式做一次全面的“身体检查”,清除淘汰的记录要素,让各系统进行适当的“瘦身”。同时,修改和更新不合时宜的业务逻辑,增强后台的数据管理能力,还要考虑将各系统的登录入口做归一化管理,免去用户重复登录的麻烦,提升用户体验。

3.3 修改和更新各系统业务逻辑的一些措施

(1)人员。狭义是指职能部门的管理人员和学院名下的实验人员,广义可以理解为学校在册的全部教职工。学校人员流动是常有之事,主要表现为员工的入职、离职和退休,保有这部份人员完备信息的部门是学校的人事部门。作为平级机构,实验室管理部门可以向人事部门申请有限度提供数据更新,即按实验室管理的工作需要,只提供教职工的姓名,所在部门,工号,联系电话,联系邮箱等最基本的信息。有了人事数据的定期更新,可以免去了新增用户注册的麻烦,也实现离退休人员数据的自动清理,提高工作效率和服务满意度。

(2)物资。引入全生命周期模式,即从仪器设备的规划、论证选型、招投标、谈判合同、验收建账、使用直到设备折旧淘汰或报废的整个过程实施全面合理的的管理[25]。目前,有5个关于物资的管理系统在单独运转,分别对仪器设备“生命周期”的不同阶段进行管理。针对每个系统的管理分散的问题,提出将设备的身份信息按两个层次进行定义,即基础信息和外延信息,基础信息是指设备的必要信息,即只要是设备就必须包含的信息;而外延信息就是指基础信息以外的与设备相关的其他信息。显然,通过关联设备的基础信息,可以实现各个业务系统之间关于设备信息的数据关联,实现跨系统的外延信息查询。例如,提取设备的负责人,设备名称,所在房间作为设备的基础信息,那么可以通过这三个条件找到该设备,然后再通过设备找到它在不同系统中记录的其他处延信息:如设备论证情况,资金来源,合同号,保修期,品牌,型号,房间管理员等。

(3)用房。学校于2013年正式出台“实验室用房动态管理办法”,从制度上明确了实验室用房资源的管理原则与方法,提出能进能退,有偿使用的基本方针。按政策要求,应先对管辖范围内的实验用房进行实地排查摸底,将用房信息完善到实验楼平面图管理系统中,如楼层,房号,面积,水电,布局,学院,用途,占用情况,房间负责人,房间管理人等。然后在数据支撑下,根据政策对用房进行调整,清理乱占用的房间,盘活用房资源。由于房间内一般会有附着物资(仪器设备),所以在排查用房信息时,可以对物账进行核对,更新设备的身份信息。

4 有机整合实验室业务系统

4.1 从系统群中提取基础数据

基础数据是联结各业务系统的关键节点,例如,仪器设备身份信息中的基础信息就一种基础数据。如何从管理过程的海量数据中提取合适的信息作为基础数据至关重要。本文运用了在建筑设计和工业设计中“小即多”的理念(Less Is More.),选用人员、物资、用房中尽可能底层、尽可能少、尽可能唯一的要素作为基础数据,让系统群通过它们来进行关联从而获得相关的外延信息。表2是工作中各业务系统所需要记录的要素汇总。

表2 业务系统登记要素汇总表

*注: 划线要素是各系统被选用的基础数据

从表中可以看出,关于人员的信息可以作为贯穿全部系统的一条主线,可将系统群中涉及到人的字段提取作为基础数据。然后,每两个系统间还找2~3个有代表性的要素来进行关联,如“招标中心网站受理系统”和“项目与采购管理信息系统”可以通过学院和项目金额进行关联;“仪器设备管理系统”和“实验楼平面结构图查询系统”可以通过所在房间和学院进行关联等。

4.2 基础数据接入数据中枢

所谓数据中枢,就是实现数据之间自由交换的一个模块,是数据共享的总线[20]。按照设计的思路,需要构建一个数据中枢,将从各个业务系统中提取出来的基础数据接入,然后通过数据中枢进行系统之间的数据交换和关联。

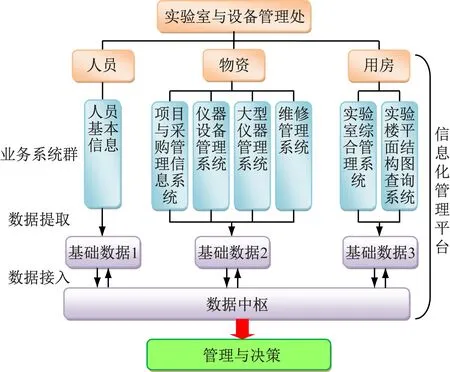

4.3 建成信息化管理平台

形成了以数据中枢作为系统之间信息交换与共享的机制后,实验室业务系统群的整合初步完成,结构框架见图1。过去,不管是人员,物资,用房三大模块,还是下级的各业务系统基本上处于“独善其身”的状态,系统之间明显缺乏沟通而形成信息壁垒。从图1可以看出,将基础数据接入到数据中枢有效打破了系统间昔日的信息隔阂,实现了各业务系统之间的信息交流,而且还可以实现一些高级的管理功能。

图1 实验室信息化管理平台框架图

(1)通过数据中枢的“桥梁”作用,实现对一个特定目标的完整查询。例如,需要查询某一个设备,可以顺着数据关联查询到设备相应的采购信息,仪器信息,仪器所在房间,管理人员情况等。

(2)架构具有良好的扩展性。业务系统的增加或减少,无需“牵一发动全身”地修改整个架构的逻辑,只要开关单个系统的接入口即可。

(3)信息化管理平台可以提供“大数据”支撑,提高实验室管理过程中的决策效率和决策水平。

5 信息化管理平台后期运营与维护

基于SIR三维协同理念打造的实验室管理信息化平台充分解决了原来“三模块七系统”之间各自为政,信息孤立的问题,有效打破信息屏障,形成信息共享,极大提升实验室管理的效率。

然而,建立起实验室管理信息化平台只能算是成功的一半,要想达到实验室现代化管理的高水平,还必须在这个雏形上,用精益求精的匠人精神不断地在使用和维护的过程中加以完善,作更多细致的投入。

(1)夯实管理平台的数据基础。准确的数据是信息化管理的核心,再好的管理平台也离不开扎实的数据基础。数据的录入过程可以全自动化,也可以半自动化甚至用手工来完成。鉴于不同学科实验室之间存在差异,可以具体情况具体分析,因地制宜采用多种方式,多种渠道进行数据的录入,但不管是哪种方式,都必须保证录入的准确性、便捷性、可靠性。社会已经迈入互联网+时代,移动终端非常发达,可以顺应潮流,开发实验室管理和使用的APP,既能提高数据更新的便利性,也能增强实验室使用者和管理者之间的互动交流。

(2)正确对待管理新模式从诞生到成熟所需经历的漫长过程。首先,框架建立之初可能会存在一系列技术上或使用上的问题,甚至缺陷,这个不断修复不断更进的过程必须依靠专业的技术队伍不懈努力来完成,既有赖于精通业务的实验室管理者配合,也有赖于经验丰富、技术娴熟的软件开发人员技术支持。要想系统精益求精,这两者持续的结合势在必行。“罗马非一天建成”,一个成熟的管理系统的建立是一个持续投入,沉着积累、反复雕琢的过程。

(3)一切以人为本。人作为管理者和使用者,是贯穿业务的核心,系统的整合与维护、开发与应用,最终的目的就是让人在管理和使用过程中得心应手,提高效益。所以,实验室管理队伍的建设需得到领导层面的充分肯定和支持;可以设立有效的奖励和培训机制,提高队伍的归属感和责任感;可以组建一个技术支援小组,专职系统运营的技术支持和节点的数据维护,及时响应和解决问题。

6 管理成效

目前,实验室管理信息化平台正在按建设理念有序地进行系统整合,已经取得一定成效。

(1)实验室综合管理系统已经初步实现实验室管理科内部数据的整合。实验教学模块、实验用房、实验室安全模块已经在一个综合平台,数据得到充分有效共享。每间房间实验课表的人时数作为实验室利用率核算依据,为教学实验室使用、绩效评价提供有效支撑。教学利用率整合提高、资源共享,有利于实验教学平台建设,目前学校已经建设成国家级实验教学示范中心4个,省级实验教学示范中心20个,校级10个。

(2)实验室用房模块增加了安全信息,每间房间落实了安全责任人,在平台上报实验室安全信息,初步建立实验室安全日常监控体系。实验室安全教育平台以宣传教育和实验室安全考试为主,体现以人为本,学校实验室安全文化建设获得校级文化十佳品牌以及省校园文化成果三等奖。

(3)物资采购已经完成论证、立项、招标、合同等环节的数据连通,可实时查询采购进度和数据报表。资产管理已经完成固定资产、大仪管理、设备维修模块的整合,下一步目标是进行向上和向下的环节红贯通,即实现物资采购、资产管理、财务报销的数据无缝连接。

7 结 语

基于人、物、房协同理念的实验室管理模式是实验室管理的创新探索,有效解决我校目前实验室管理方面数据混乱、管理乏力的局面。系统整合只是第一步,后期的运营管理与数据维护才是发挥信息化管理平台最大效用的另一核心问题。后期可以对数据进行深入分析和挖掘,开发更多有益于管理的新功能,如危险易制毒化学品管理,实验室易耗品集中管理,用房动态共享,仪器设备共享等。未来借力信息化管理平台,使实验室管理迈向精细化、现代化、人性化,实现管理“软实力”版本的不断升级。

[1] 唐 敏. 师范院校实验室管理模式探讨[J]. 实验室研究与探索, 2005, 24(7):91-93.

[2] 杨宇科, 杨开明. 加强高校实验室建设与管理的思考[J]. 实验技术与管理, 2012, 29(10):204-206.

[3] 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)[M].北京:人民出版社,2010.

[4] 张 静. 基于SOA实现实验室多系统整合[J]. 实验室科学, 2013, 16(3):102-104.

[5] 肖喜明, 刘 辉. 浅谈高校固定资产的信息化管理[J]. 广东外语外贸大学学报, 2007, 18(2):105-108.

[6] 罗家奇, 徐云生, 张正华. 实验室网络信息化管理探讨[J]. 实验室研究与探索, 2008, 27(5):74-76.

[7] 徐仲玉, 马红梅, 崔景斌,等. 专业实验室信息化平台建设的探索[J]. 药学教育, 2007, 23(4):46-48.

[8] 凌 涛. 新建民办本科院校建设实验教学示范中心的几点思考[J]. 电脑知识与技术, 2009, 5(35):10120-10121.

[9] 徐 芳, 朱敏骏, 林敏莉,等. 实验用房管理改革的研究与实践[J]. 实验室研究与探索, 2003, 22(3):141-143.

[10] 路素青, 于春霞. 浅谈民办高校实验教学示范中心建设——以黄河科技学院为例[J]. 黄河科技大学学报, 2010, 12(6):21-22.

[11] 陈浪城. 高校实验用房的分配改革与探索[J]. 中国教育技术装备, 2009(2):12-13.

[12] 张少翃, 邹 帆, 谭炳安. 高校实验室管理中多重委托代理问题的研究[J]. 实验技术与管理, 2007, 24(8):147-150.

[13] 朱宇林. 以实验室信息化促进实验室管理模式改革[J]. 玉林师范学院学报, 2012, 33(2):150-153.

[14] 董国强. 实验室管理模式的研究与探索[J]. 实验室研究与探索, 2005, 24(6):93-95.

[15] 陈鸿宇, 姚 路. 高校实验室综合管理信息平台的构建[J]. 实验室研究与探索, 2011, 30(3):166-168.

[16] 张丽莲. 基于信息化手段的实验室管理模式探索[J]. 实验室研究与探索, 2010, 29(7):164-166.

[17] 佟 颖, 白海会, 吴晓荣. 实验室信息化管理系统的设计与实现[J]. 现代教育技术, 2008, 18(2):101-104.

[18] 葛照君, 盛 磊. 实验室信息管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2008, 2(13):705-707.

[19] 李 云, 黄家瑜. 实验室信息管理系统的设计与实现[J]. 实验室研究与探索, 2005, 24(10):52-55.

[20] 赵忠丹, 陈 坚, 田晓露. 基于现场总线的控制器间的数据共享[J]. 实验室研究与探索, 2008, 27(2):52-55.

[21] 顾东晓, 李梅川, 杨 颖,等. 基于C/S与B/S混合模式的高校实验室建设与维护管理信息系统开发[J]. 实验技术与管理, 2007, 24(1):79-82.

[22] 肖随贵, 陈莉萍. 引入ISO系列标准对提高实验室管理的启示[J]. 实验室研究与探索, 2006, 25(8):1014-1015.

[23] 丁爱侠. 高校实验室管理信息通用标准的研究[J]. 实验技术与管理, 2010, 27(7):176-178.

[24] 杜兴浩. 高校实验室管理的新突破[J]. 实验技术与管理, 2004, 21(1):16-18.

[25] 赖 芸, 卢 晨. 高校实验室设备全生命周期管理模型构建[J]. 实验室研究与探索, 2012, 31(2):192-194.

InnovationofLaboratoryManagementBasedonCollaborativeConceptofSIR

LILiangjun,WUFugen,DUYunxiang,CHENLangcheng

(Laboratory and Facility Management Division, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Taking Guangdong University of Technology for example, current situations of laboratory management were deeply analyzed. Some problems were found, such as variety of business systems, outdated information construction, inefficient daily management and so on. In order to solve these problems and upgrade the efficiency of lab-management, a collaborative concept of systematic integration was proposed on the basis of three dimensions - staff and instruments in rooms (SIR). A new information platform of laboratory management was established through a data center collecting fundamental information from each business system. The data platform not only enhanced the delicacy management of laboratory, but also benefited to decision-making by big-data offering and sharing. Furthermore, what matters is how to keep system maintaining and information optimizing continuously by a team of technology backbone. It was proved that the concept of SIR enabled to promote the level of laboratory management significantly in the directions of refinement, modernization and humanization.

laboratory management; management model; information construction; staff, instruments in rooms (SIR)

G 482.0

A

1006-7167(2017)11-0237-05

2016-12-18

2016年度广东省本科高等教育改革项目;广东工业大学高教研究基金项目(2016GJ11,2016GJ10)

李梁君(1984-),男,广东江门人,助理研究员,博士生在读,科员,主要从事实验室采购及管理工作。

Tel.:13570563570;E-mail:237612561@qq.com