胶州湾表层沉积物中甲藻孢囊的分布*

2017-12-14汤亚楠沈萍萍顾海峰谭烨辉

李 影 汤亚楠 沈萍萍 顾海峰 谭烨辉

(1.中国科学院南海海洋研究所 热带海洋生物资源与生态重点实验室 广州 510301; 2.中国科学院大学 北京 100049;3 国家海洋局第三海洋研究所 厦门 361005)

胶州湾表层沉积物中甲藻孢囊的分布*

李 影1,2汤亚楠1,2沈萍萍1①顾海峰3谭烨辉1

(1.中国科学院南海海洋研究所 热带海洋生物资源与生态重点实验室 广州 510301; 2.中国科学院大学 北京 100049;3 国家海洋局第三海洋研究所 厦门 361005)

为了解胶州湾表层沉积物中甲藻孢囊的分布特征, 于2015年7月采集胶州湾12个站位的表层沉积物进行甲藻孢囊分析, 共鉴定甲藻孢囊37种(分属5个类群)和2种未定种, 包括自养型20种和异养型17种, 优势种为膝沟藻。其Shannon-Wiener多样性指数[H′(log2)]介于2.84—3.91, 平均值为3.42; 均匀度指数介于0.75—0.98, 平均值为0.88, 总体值较高。胶州湾海域各站位的甲藻孢囊丰度介于96—969cyst/g DW(干重), 平均丰度为401cyst/g DW, 呈现出临近湾口处丰度较高, 而湾内较低的空间分布差异特征。尤其值得注意的是, 有两种产虾夷扇贝毒素(Yessotoxin, YTX)甲藻[具刺膝沟藻(Gonyaulax spinifera)和多边舌甲藻(Lingulodinium polyedrum)]的孢囊和 3种产麻痹性贝类毒素(PSP)甲藻[塔玛/链状亚历山大藻(Alexandrium catenella/tamarense)、微小/相似亚历山大藻(A.minutum/affine)和链状裸甲藻(Gymnodinium catenatum)]的孢囊在胶州湾海域大多数站位均有分布,尽管其数量不高, 但其广泛的分布范围仍需引起我们的重视。

胶州湾; 甲藻孢囊; 生物多样性; 分布

甲藻是海洋浮游生物的第二大类群, 其种类和数量仅次于硅藻, 在海洋生态系统中占有非常重要的地位。甲藻孢囊是甲藻度过不良环境的一种休眠方式, 研究表明至今大约 200多种甲藻能够形成孢囊(王朝晖, 2007a; Matsuokaet al, 2013)。一般的孢囊是指经有性生殖所形成的休眠孢囊, 对孢囊的研究多围绕此类, 但最新研究结果表明, 在某些甲藻中也存在无性生殖所产生的休眠孢囊(王朝晖, 2007b)。休眠孢囊沉降在海底沉积物中以抵抗不良的外部环境,一旦环境条件适宜则会再度萌发成营养细胞进入上覆水体, 然后以无性繁殖方式进行增殖, 成为引发赤潮的种源(肖咏之等, 2001; Fertouna-Bellakhalet al,2015)。由于沉积物中甲藻孢囊是某一时期海域所形成的孢囊集群, 而且大多数甲藻孢囊具有孢粉素的细胞壁, 可长期保存在沉积物中, 因此, 沉积物甲藻孢囊能在一定程度上反映出水体中浮游甲藻的历史信息, 成为追溯各海域浮游植物历史记录和水体环境变化过程有效的信号载体(孙爱梅等, 2006)。孢囊的形成对于物种生存、繁殖、分布与传播等具有重要的生物学意义, 同时也是赤潮发生的“种源”和赤潮消亡的重要原因, 孢囊研究因此成为海洋生态学、海洋地质学和环境学的国际研究热点(Matsuokaet al,2013; Fertouna-Bellakhalet al, 2015)。目前很多学者对我国沿海重要海湾的沉积物甲藻孢囊进行了较为广泛的调查研究, 取得了一系列的研究成果(肖咏之等, 2001; Wanget al, 2004; 黄海燕等, 2009; 顾海峰等, 2011; 石雅君等, 2011; 王艳等, 2012)。但迄今为止, 有关胶州湾海域沉积物甲藻孢囊的研究鲜有报道,因此, 本文对胶州湾海域表层沉积物中甲藻孢囊的种类及数量分布进行了初步探索, 以期为补充此海域甲藻孢囊的分布状况与多样性认识, 亦为甲藻有毒有害藻华的防御、监测提供一些基础数据与参考资料。

1 材料与方法

1.1 采样区及采样方法

胶州湾位于山东半岛南部, 黄海东部, 为半封闭型海湾, 海湾面积约 397km2, 其中约 64%的海域水深不超过 5m, 湾内与外海水体交换情况良好, 半交换周期为5天(杨世民等, 2014)。其东部为港口区, 西部与西北部主要为海水养殖区, 外与黄海海水交换,湾底部有大沽河、海泊河、李村河、娄山河等河流流入(卢敏等, 2001)。近几十年来, 随着青岛工农业的迅速发展, 大量的营养物质排放入海, 导致水中有机质增多, 赤潮现象频繁发生。1990年在胶州湾的中部海域发生由红色中缢虫大量增殖引起的赤潮, 1997年7月胶州湾东部海域发生由短角弯角藻(Eucampia zoodiacus)过度增殖引起的赤潮, 1998年发生中肋骨条藻(Skeletonema costatum)赤潮, 1999年6—8月, 分别发生中肋骨条藻、短角弯角藻、高贵齿状藻(盒型藻)(Odontella regis)赤潮, 给当地的海洋渔业养殖环境造成了极大的影响(卢敏等, 2001; 韩笑天等,2004)。

2015年 7月 11—12日, 在胶州湾设 12个站位(S3—S14)(图 1), 使用抓斗式采泥器采集表层沉积物。样品采集后置于冰盒中带回实验室, 并于4°C冰箱中保存。

图1 胶州湾表层沉积物采样站位图Fig.1 Sediment sampling stations in the Jiaozhou Bay

1.2 甲藻孢囊的分离与鉴定

取适量沉积物样品分成两份, 其中一份(约 10g)放在60°C烘箱中烘干至恒重, 用来测定样品含水率。另一份(约 5g)进行网筛过滤, 即超声波震荡之后, 让其通过125μm和15μm的不锈钢网筛, 收集两个网筛之间的部分并转移至表面皿中, 旋转表面皿使液体涡旋(王朝晖等, 2003), 用吸管吸取上层浮液至15mL离心管中, 自然沉降 12h, 弃上清液, 用过滤海水定容至10mL。

进行甲藻孢囊分析鉴定时, 吸取 1mL已经处理好的样品至 1mL浮游生物计数框(Sedgewick-Rafter 1mm2)中, 然后将其置于徕卡显微镜(DM2000)200倍显微镜下对孢囊依次进行种类的鉴定、计数和拍照。在鉴定过程中, 遇到无法鉴定的甲藻孢囊种类时, 以其所在的属来表示。孢囊密度以每克干重沉积物中的孢囊数表示(cyst/g DW)(王朝晖, 2007b)。

1.3 统计分析方法

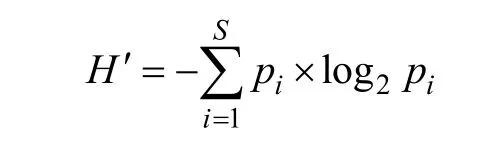

物种多样性指数采用香农-威纳指数(H′,Shannon-Wiener index)(Shannonet al, 1949), 其计算公式为

物种均匀度指数(J)(Pielou, 1969), 其计算公式:

优势种类的优势度指数(Y>0.02)判断, 计算公式为:

式中,S为样品中总种类数,pi为第i种的个体数与样品中的总个数(N)的比值,ni为第i种的总个体数,

N为所有物种的总个体数,fi为第i种在各站位出现的频率。

2 结果与讨论

2.1 甲藻孢囊的种类组成

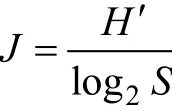

胶州湾12个表层沉积物中总共鉴定到37种甲藻孢囊和2种未定种(表1)。其中37种甲藻孢囊分属5个类群: 膝沟藻类(Gonyaulacoid group, 16种),Tuberculodinioid类(Tuberculodinioid group, 1种), 钙质类(calciodinellid group, 1种), 裸甲藻类(Gymnodinioid group, 3种)和原多甲藻类(Protoperidinioid group, 16 种)。

根据 Matsuoka(2001)和王朝晖(2007a)文献, 将37种甲藻孢囊分为20种自养型甲藻孢囊和 17种异养型甲藻孢囊。其中除S4、S5、S6之外的其他站位中, 膝沟藻属孢囊总丰度明显多于原多甲藻属孢囊;S5站位中异养型甲藻孢囊较丰富; S4和 S6站位中,自养型和异养型孢囊总丰度无明显的区分(表 1)。根据优势度指数, 所有站位甲藻孢囊的优势种均为膝沟藻孢囊(Gonyaulaxsp.)。另外, 多边舌甲藻(Lingulodinium polyedra)在除 S4之外的其他站位中均有分布。

表1 胶州湾表层沉积物中甲藻孢囊分布情况Tab.1 Distribution of dinoflagellate cysts in the sediment of Jiaozhou Bay

续表

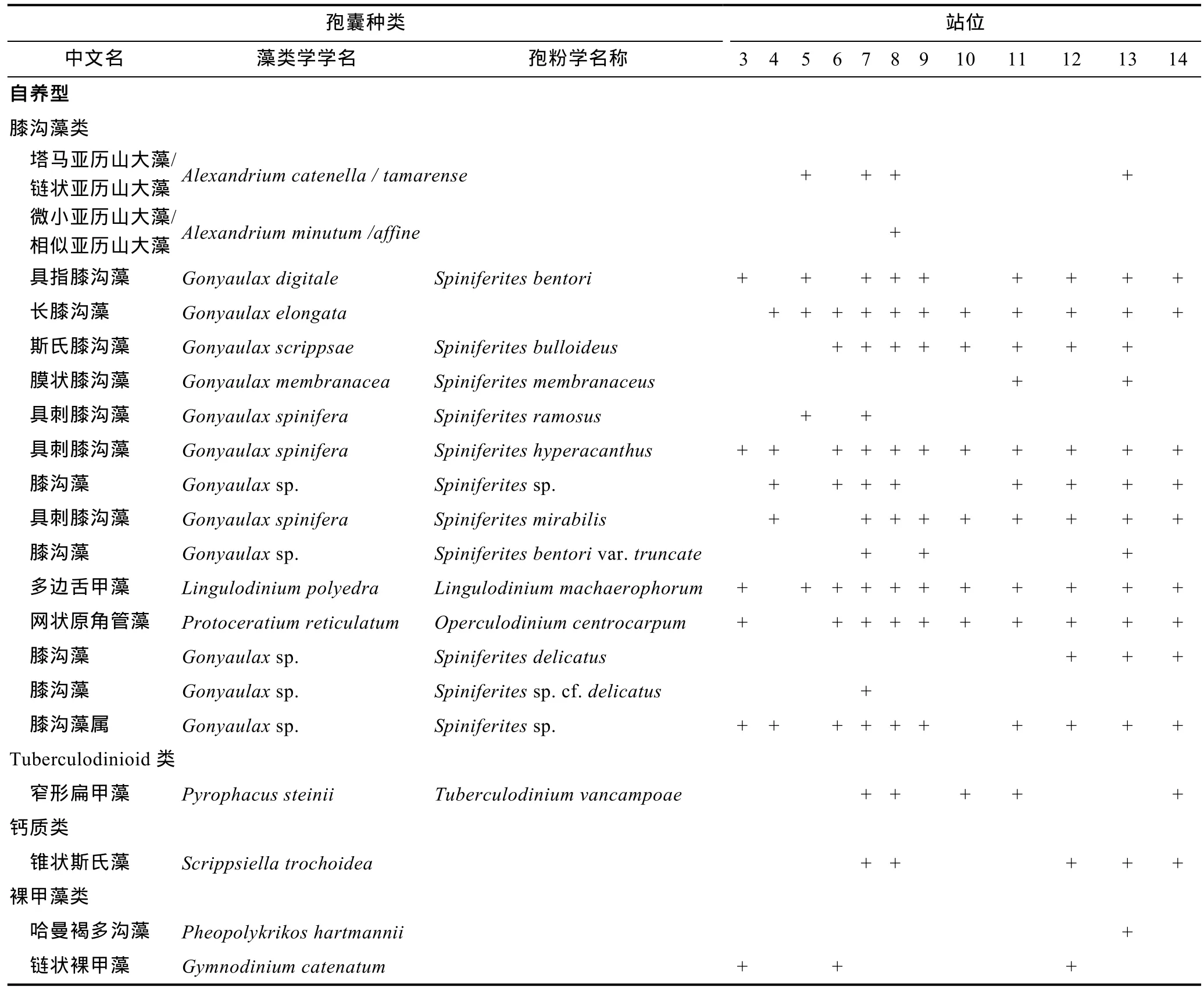

2.2 甲藻孢囊的丰度分布

胶州湾表层沉积物中不同站位之间甲藻孢囊的总丰度存在明显差异, 介于96和969cyst/g DW之间,平均值为401cyst/g DW(图2)。其中S13站的孢囊丰度最高, 为969cyst/g DW; 而S5站的孢囊丰度最低,仅为96cyst/g DW。

图2 胶州湾各站位孢囊丰度分布图Fig.2 Total abundance of the cysts at each station in Jiaozhou Bay

自养型孢囊丰度显著高于异养型丰度。自养丰度(A)介于36和883cyst/g DW之间, 最高值出现在S13站, 为883cyst/g DW, 最低值是S5站为36cyst/g DW,平均值为 312cyst/g DW; 异养丰度(H)介于 36和188cyst/g DW 之间, 最高值出现在 S8站, 为188cyst/g DW, 最低值是S3站, 仅为6cyst/g DW, 平均值为90cyst/g DW。H:A均值仅为0.59, 最大值1.67,最低值仅为0.1(表2), 孢囊总丰度呈现临近湾口的站位丰度较高、而湾内较低的现象, 自养孢囊总丰度变化趋势与孢囊总丰度的分布特点相一致, 异养孢囊总丰度无明显变化趋势。孢囊的分布是海流和底质等海洋环境因素共同调控的结果, 其中底部沉积物颗粒的大小对孢囊的分布有显著的影响, 在沉积物粒径小的地方分布多, 粒径大的地方分布较少(石雅君等, 2011)。胶州湾口处为一海底深槽, 水深流急, 冲刷强烈, 沉积物粒度较粗, 而湾口内沉积物粒度总体较细, 湾口外深槽表层为薄层粘土层沉积(肖菲等,2006), 粒径较小, 有利于孢囊沉积, 加上水深条件及水流的冲刷沉降作用, 使得靠近湾口的位置孢囊丰度较高。

空间分布上, 靠近河流入海口的站位, 如 S8站位, 其孢囊总丰度及异养孢囊丰度相对较高, 其原因可能是沿岸为人口密集区, 陆源输入带来大量营养盐, 初级生产力较高, 而在湾外S13、S14两个站位出现较高的丰度, 其原因可能是该处水深较大, 表层沉积物受水流影响较小, 加之远离海岸, 人为干扰相对较小, 有利于孢囊沉积。其次, 孢囊的沉积还与底质性质、沉积物扰动及底栖动物的摄食有关(王朝晖等,2014), 因此其数量的空间分布特征还需要进一步结合环境状况进行相关分析。

2.3 甲藻孢囊多样性的空间分布特征

丰富度是指物种的多少, 即群落中生物的种类数。各站位的孢囊丰富度为9—23, 其中S5站孢囊丰富度最低为9, S7站孢囊丰富度最高为23。香农-威纳指数通常用于反映该区域群落结构的复杂程度, 越复杂的群落越趋于稳定, 其缓冲作用也越强, 当环境发生改变时, 对环境的反馈功能也越强(刘东艳等,2003)。胶州湾甲藻孢囊香农-威纳指数介于 2.84—3.91(表2), 平均值为3.42, 呈现从北向南先增加后减小的趋势。均匀度指数代表群落内部物种分布的均匀程度, 是群落是否成熟和稳定的特征之一(杨世民等,2014)。胶州湾表层沉积物中甲藻孢囊的均匀度指数为 0.75—0.98, 平均值为 0.88, 最大值出现在 S6站,为0.98, 最小值出现在S13站, 为0.75, 总体值较高,表明甲藻群落相对稳定。

2.4 甲藻孢囊与赤潮的关系

许多有毒有害甲藻都能形成孢囊, 孢囊被认为是赤潮发生的“种源”和赤潮消亡的重要原因(王朝晖,2007a)。本次调查结果显示, 胶州湾某些站位发现两种产 YTX(Yessotoxin)毒素的甲藻[具刺膝沟藻(Gonyaulax spinifera)和多边舌甲藻(Lingulodinium polyedrum)]的孢囊, 以及3种产麻痹性贝类毒素(PSP)的甲藻[微小/相似亚历山大藻、塔玛/链状亚历山大藻(Alexandrium minutum/affine, A.catenella/tamarense)和链状裸甲藻(Gymnodinium catenatum)]的孢囊。其中具刺膝沟藻孢囊在除S5站之外的其他站位中均有分布,多边舌甲藻孢囊除 S4站的其他站位中均有分布, 亚历山大藻的孢囊主要集中分布在S5, S7, S8和S13站,而链状裸甲藻的孢囊主要分布在S3, S6及S12站。

作为中国海区常见的甲藻孢囊种类之一, 亚历山大藻孢囊在世界各大海域也广泛分布。亚历山大藻孢囊不仅是赤潮循环发生的种源, 而且其孢囊也是产生麻痹性贝毒素的重要来源(Fertouna-Bellakhalet al, 2015)。在本次采样调查中, 胶州湾海域亚历山大藻孢囊的丰度为 4—10cyst/g DW, 平均值为 8cyst/g DW, 与其他有 PSP问题海域亚历山大孢囊丰度相比(表 3), 近期暴发赤潮的可能性较小, 但由于 PSP毒素是危害海水养殖业的重要问题, 在我国沿海许多海域的贝类中检测出PSP毒素, 其中不少地区贝类样品中毒素含量超出国际安全食用标准(韩笑天等,2004), 因此除了水体中藻类活体细胞的监测, 还应加强对亚历山大藻孢囊的监测与预警。

表2 胶州湾海域甲藻孢囊的多样性指数、均匀度指数和H∶ATab.2 Shannon-Wiener index, Pielou evenness index and H∶A of dinoflagellate cysts in Jiaozhou Bay

表3 各海域亚历山大藻孢囊丰度比较Tab.3 Comparison of Alexandrium tamarense / catenella cyst abundance in different sea areas

3 结论

本文首次报道了胶州湾表层沉积物中甲藻孢囊种类与数量的分布状况, 共分离鉴定出甲藻孢囊 37种和2种未定种, 其中自养型孢囊多于异养型, 膝沟藻孢囊在调查站位中分布广泛。空间分布上, 各个站位间甲藻孢囊丰度存在明显差异, 介于 96—969cyst/g DW 之间, 呈现出湾口区域比湾内高的分布特征, 今后还需要进一步结合环境因素进行相关分析。另外需要特别注意的是, 本次调查中发现几种产麻痹性贝类毒素(PSP)的甲藻(微小/相似亚历山大藻、塔马/链状亚历山大藻、链状裸甲藻等)孢囊在胶州湾各个站位广泛分布, 尽管其丰度不高, 暴发赤潮的可能性较小, 但仍需要特别关注。

致谢 国家重点基础研究发展规划项目组团队成员对我们样品的采集与处理给予了大力支持与帮助,

在此一并表示感谢。

王 艳, 黄 琳, 顾海峰等, 2012.中国渤海海域甲藻孢囊的种类多样性和生态地理分布.植物学报, 47(2): 125—132

王朝晖, 2007a.中国沿海甲藻孢囊与赤潮研究.北京: 海洋出版社

王朝晖, 2007b.中国典型近海海域甲藻孢囊分布及其与富营养化和赤潮生消关系研究.广州: 暨南大学博士学位论文

王朝晖, Matsuoka K, 齐雨藻等, 2003.有毒亚历山大藻(Alexandriumspp.)和链状裸甲藻(Gymnodinium catenatum)孢囊在中国沿海的分布.海洋与湖沼, 34(4): 422—430

王朝晖, 康 伟, 2014.柘林湾表层沉积物中甲藻孢囊的分布与浮游植物休眠体萌发研究.环境科学学报, 34(8):2043—2050

石雅君, 刘东艳, 邵红兵等, 2011.北黄海表层沉积物中甲藻孢囊的分布特征.海洋通报, 30(3): 320—327

卢 敏, 张龙军, 李 超等, 2001.1999年7月胶州湾东部赤潮生消过程生态环境要素分析.黄渤海海洋, 19(4): 43—50

刘东艳, 孙 军, 陈洪涛等, 2003.2001年夏季胶州湾浮游植物群落结构的特征.青岛海洋大学学报, 33(3): 366—374

孙爱梅, 李 超, 蓝东兆等, 2006.罗源湾口柱状沉积物中的甲藻孢囊.台湾海峡, 2006, 25(1): 10—18

杨世民, 王丽莎, 石晓勇, 2014.2009年春季胶州湾浮游植物群落结构特征.海洋与湖沼, 45(6): 1234—1240

肖 菲, 尹延鸿, 2006.青岛海岸带及邻近海域地形和沉积物类型研究.海洋地质动态, 22(10): 1—5

肖咏之, 齐雨藻, 王朝晖等, 2001.大亚湾海域锥状斯氏藻赤潮及其与孢囊的关系.海洋科学, 25(9): 50—54

顾海峰, 刘婷婷, 蓝东兆, 2011.中国沿海甲藻包囊研究进展.生物多样性, 19(6): 779—786

黄海燕, 陆斗定, 2009.甲藻孢囊研究进展.海洋学研究,27(3): 85—92

韩笑天, 邹景忠, 张永山, 2004.胶州湾赤潮生物种类及其生态分布特征.海洋科学, 28(2): 49—54

Fertouna-Bellakhal M, Dhib A, Fathalli Aet al, 2015.Alexandrium pacificumLitaker sp.nov (Group IV): Resting cyst distribution and toxin profile of vegetative cells in Bizerte Lagoon (Tunisia, Southern Mediterranean Sea).Harmful Algae, 48: 69—82

Matsuoka K, 2001.Further evidence for a marine dinoflagellate cyst as an indicator of eutrophication in Yokohama Port,Tokyo Bay, Japan: Comments on a discussion by B.Dale.Science of the Total Environment, 264(3): 221—233

Matsuoka K, Head M J, 2013.Clarifying cyst–motile stage relationships in dinoflagellates.In: Lewis J M, Marret F,Bradley L eds.Biological and Geological Perspectives of Dinoflagellates.London: The Micropalaeontological Society,Special Publications Geological Society, 325—348

Pielou E C, 1969.An Introduction to Mathematical Ecology.New York: Wiley-Interscience

Shannon C E, Weaver W, 1949.The Mathematical Theory of Communication.Urbana IL: University of Illinois Press

Wang Z H, Matsuoka K, Qi Y Zet al, 2004.Dinoflagellate cysts in recent sediments from Chinese coastal waters.Marine Ecology, 25(4): 289—311

DISTRIBUTION OF DINOFLAGELLATE RESTING CYSTS IN SURFACE SEDIMENT OF JIAOZHOU BAY, CHINA

LI Ying1,2, TANG Ya-Nan1,2, SHEN Ping-Ping1, GU Hai-Feng3, TAN Ye-Hui1

(1.Key Laboratory of Tropical Marine Bio-resources and Ecology,SouthChinaSea Institute ofOceanology,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou510301,China; 2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,China; 3.Third Institute of Oceanography,State Oceanic Administration,Xiamen361005,China)

Distribution of dinoflagellate resting cysts in surface sediment of Jiaozhou Bay was investigated in July,2015.In total, about 37 species representing 5 groups and 2 uncertain taxa were identified from 12 sediment samples,including 20 autotrophic and 17 heterotrophic species.The dominant taxa wereGonyaulaxspp.The cyst species diversity(Shannon-Wiener index) ranged from 2.84 to 3.91 at each station, in mean of 3.42 across the bay.In addition, Pielou’s evenness index ranged from 0.75 to 0.98, and the average was 0.88, indicating a relatively stable phytoplankton community.However, cyst abundance showed a relative spatial variation from 96 to 969cyst/g DW, in average of 401cyst/g DW across the whole study area.It was generally high around the mouth of the bay and low in inner bay.Besides the dominant speciesGonyaulaxsp., the resting cysts of several toxic groups were also recognized, includingG.spiniferaandLingulodinium polyedrum,Alexandrium catenella/tamarense,A.minutum/affineandGymnodinium catenatum.Although in relative low abundance, these toxic species could be observed at most stations, indicating a wide distribution in Jiaozhou Bay.

Jiaozhou Bay; dinoflagellate cyst; diversity; distribution

Q178.1

10.11693/hyhz20161200283

* 国家重点基础研究发展规划项目, 2015CB452903号; 广东省自然科学基金, 2014A030313778号; 水体富营养化与赤潮防治广东普通高校重点实验室开放基金, J201307号。李 影, 硕士研究生, E-mail: 1073229677@qq.com

① 通讯作者: 沈萍萍, 博士, 副研究员, E-mail: pshen@scsio.ac.cn

2016-12-20, 收修改稿日期: 2017-03-03