民族旅游村寨传统文化利用-保护预警的比较研究

——以青海小庄村和拉斯通村为例

2017-12-11何梅青

何梅青

(青海大学 财经学院,青海 西宁 810016)

民族旅游村寨传统文化利用-保护预警的比较研究

——以青海小庄村和拉斯通村为例

何梅青

(青海大学 财经学院,青海 西宁 810016)

在经济发展比较落后同时民族村寨传统文化典型的地区,借助旅游业带动当地经济发展已经成为一种趋势。由于发展的不均衡,不同民族村寨传统文化的利用-保护呈现出多种状态,依托已构建的民族村寨传统文化利用-保护预警系统,选取青海省典型的两个民族村寨——互助小庄村和玉树拉斯通村进行比较研究,以期检验预警系统的科学性,为更好的利用和保护民族村寨传统文化提供新的思路和方向。

民族旅游村寨;传统文化;利用-保护;预警;比较

近年来,少数民族村寨以其特色鲜明、风情独特的传统文化受到中外旅游者的喜爱,带动了区域文化旅游的发展,也促进了传统文化的传承与保护。就青海省而言,多数民族村寨传统文化真实性强,表现形式多样,但局限于落后的区域经济发展水平,还未进行适宜的旅游利用[1];少数分布于东部地区经济相对较发达的民族村寨,传统文化在利用中产生了较大的旅游影响力和明显的经济效益,但忽视对传统文化的保护与传承,文化变迁正变得日益突出,影响民族村寨旅游的健康发展。因此,建立科学合理的利用—保护预警系统是推动民族村寨传统文化可持续发展的重要保障。[2]

本文是在已经构建的民族村寨传统文化利用—保护预警系统的基础上,选择青海省两个具有典型性的民族村寨——小庄村土族村寨和拉斯通村藏族村寨进行对比验证,以期检验民族村寨传统文化利用—保护预警系统的科学性,及与青海省民族村寨传统文化在旅游发展中的实际利用与保护情况的一致性,为更好的利用和保护民族村寨传统文化提供新的思路。[3]

一、民族村寨传统文化利用-保护预警系统的运行

民族村寨传统文化利用—保护预警系统是一个由自然、经济、社会、文化等众多因素构成的复合系统,它是以可持续发展理论为指导,采用一定的方法对反映传统文化旅游利用与保护传承的各项指标进行分析,对民族村寨传统文化的环境状态进行评估,具有动态监测、实时评估和适时预警功能,目的在于维持传统文化利用与保护各要素之间的动态平衡,既掌控民族村寨在旅游发展中对传统文化的利用程度,又能监控传统文化在旅游发展中的变迁趋势,防止传统文化在旅游利用和保护传承中偏离可持续发展轨道,以期民族村寨传统文化的利用—保护系统处于良性运转,避免民族村寨出现旅游经济、社会发展与文化保护严重冲突而建立的预警系统[4][5]。

民族村寨传统文化利用—保护预警系统是由预警指标模块、预警区间模块、排警调控模块三个模块构成,这三个模块是通过虚拟“利用—保护状态指数EPI”来进行连接,状态指数由预警指标体系进行测算,预警区间是对状态指数进行阈值划分,根据状态指数制定排警对策。

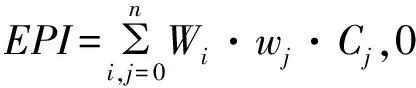

民族村寨传统文化的利用和保护工作具有复杂性,与所处的地理环境、文化传承、社会经济、旅游发展等因素息息相关,要实现其预警系统的功能就要确定预警监测对象,建立科学合理的预警指标体系。民族村寨传统文化利用与保护预警系统指标体系从自然环境、社会影响、经济发展、管理水平、文化传承五个维度进行构建(如表1),预警指标是直接反映民族村寨传统文化利用与保护系统运行态势的指标,具有敏感性,一旦出现变化,将会导致民族村寨传统文化利用与保护的状态失衡。

(一)预警指标及权重的确定

根据指标体系基本特征,以层次分析法(AHP法)为基础建立模型进行指标权重设置。通过测算得到民族村寨传统文化利用-保护预警指标体系中5个预警影响因素和23个预警指标的权重(如表1)。

表1 民族村寨传统文化利用—保护预警指标体系及权重值一览表

(二)预警区间及状态指数的计算

由于民族村寨传统文化利用—保护预警系统始终处在内外力的作用之下,造成系统的失衡。当这种失衡状态在一定的范围内,系统通过与外部环境的交换及内部的自我调节可以恢复到平衡状态,并使得传统文化利用—保护向着有序的方向发展;若超出了一定的范围,也就突破了稳定性的临界点,就会出现了警情,这个临界点就是预警系统中需要确定的警限,即有警或无警的分界,通过“利用—保护状态指数EPI”和科学设定阈值进行警限的确定并预警。[6]

(式1)

其中:W为五个预警影响因素在总目标中的权重,wj为预警指标j在影响因素中的权重,Cj为预警指标j的实际值。

根据实际计算的EPI值,可对研究对象的传统文化利用-保护情况进行预警,具体对应关系如下。

表2 民族旅游村寨传统文化利用—保护指数( EPI) 分级表

预警结果选用不同的颜色作为警度信号,将民族村寨传统文化利用—保护系统的警示状态形象地表现出来,以便引起重视。

(三)排警调控模块

预警系统可以根据监测民族村寨传统文化利用-保护各要素是否能够正常运行,及时发现偏离正常运行轨道、对系统稳定造成影响的指标,并根据“利用—保护状态指数EPI”的值确定警度的性质和程度,建立科学的调控信息库,提供相应的对策、采取具体的措施,保证民族村寨传统文化在利用与保护两方面处于平衡状态和良性运转。[7]

二、研究对象概况

(一)互助小庄村

小庄村是土族村寨,位于青海省东部地区的海东市互助县,是全国唯一的土族自治县,地理位置十分优越,对外交通极其便利。小庄村是青海省旅游业发展较早也是较快的民族村寨。自1992年以来,从少数农户自发经营到政府扶持力度的加大,各项旅游设施、旅游从业人员、经营农户数量等持续增加,旅游业已成为小庄村经济发展的支柱产业。

小庄村是以单门独户的形式参与旅游,主要依托土族饮食文化,借助婚俗体验、歌舞表演、服饰及手工艺品出售等方式开展旅游经营活动。为了更好的促进小庄村旅游业的发展,2011年政府编制完成《青海省互助县小庄村策划方案》,对村内的环境、风貌统一进行修建,增加了相应的接待设施,优化旅游发展环境,加强行业监管力度,提高整体旅游接待质量。同时政府也对土族传统文化进行文字及影像资料整理和保存。但在二十多年的旅游发展中,小庄村对传统文化的利用带有盲目性,对有可能引起游客猎奇的传统文化加以展示,并趋于庸俗化;此外小庄村距离城镇较近,城镇化的快速发展使得原有生存环境不断改变,影响了村民的生活方式、生存观念,进而导致村民文化传承的自觉意识下降,文化载体重视不够,商业氛围逐渐浓厚,传统文化发生变迁。从近两年客源市场的变化可以看出,小庄村对省外偏好原真性土族文化的游客逐渐丧失吸引力。

(二)称多拉斯通

拉斯通村是藏族村寨,位于三江源地区的玉树藏族自治州称多县。由于交通不便、经济发展方式以传统农牧业为主,藏族传统文化及其生态环境得以较好的传承与保护。拉斯通村是青海藏区历史上第一座具有规划的村寨,整体呈“卐”字形布局,形成了独具特色的藏地经街,同时拉布风情、藏柳汉杨、玉树歌舞等景观也体现了典型的康巴藏族传统文化,被称为“古藏村”。

在玉树灾后重建工作中,青海省及玉树旅游部门编制了《青海省称多县拉布乡拉斯通村旅游重点地区修建性详细规划》,从而使拉斯通村成为青海省第一个有旅游规划的村寨,使这个震前基本没有旅游发展的村寨进入起步阶段。青海是旅游业发展理念及管理水平均比较落后的地区,未来旅游发展对拉斯通村而言,带来的不仅是传统经济发展方式的改变和收入结构的改善,还有大量游客的涌入以及旅游设施的兴建,不同文化的交融可能造成藏族传统文化的变异、文化生态环境的破坏、商业氛围的逐渐浓厚、传统文化利用的庸俗化等问题。

三、小庄村和拉斯通村传统文化利用与保护预警评价结果比较

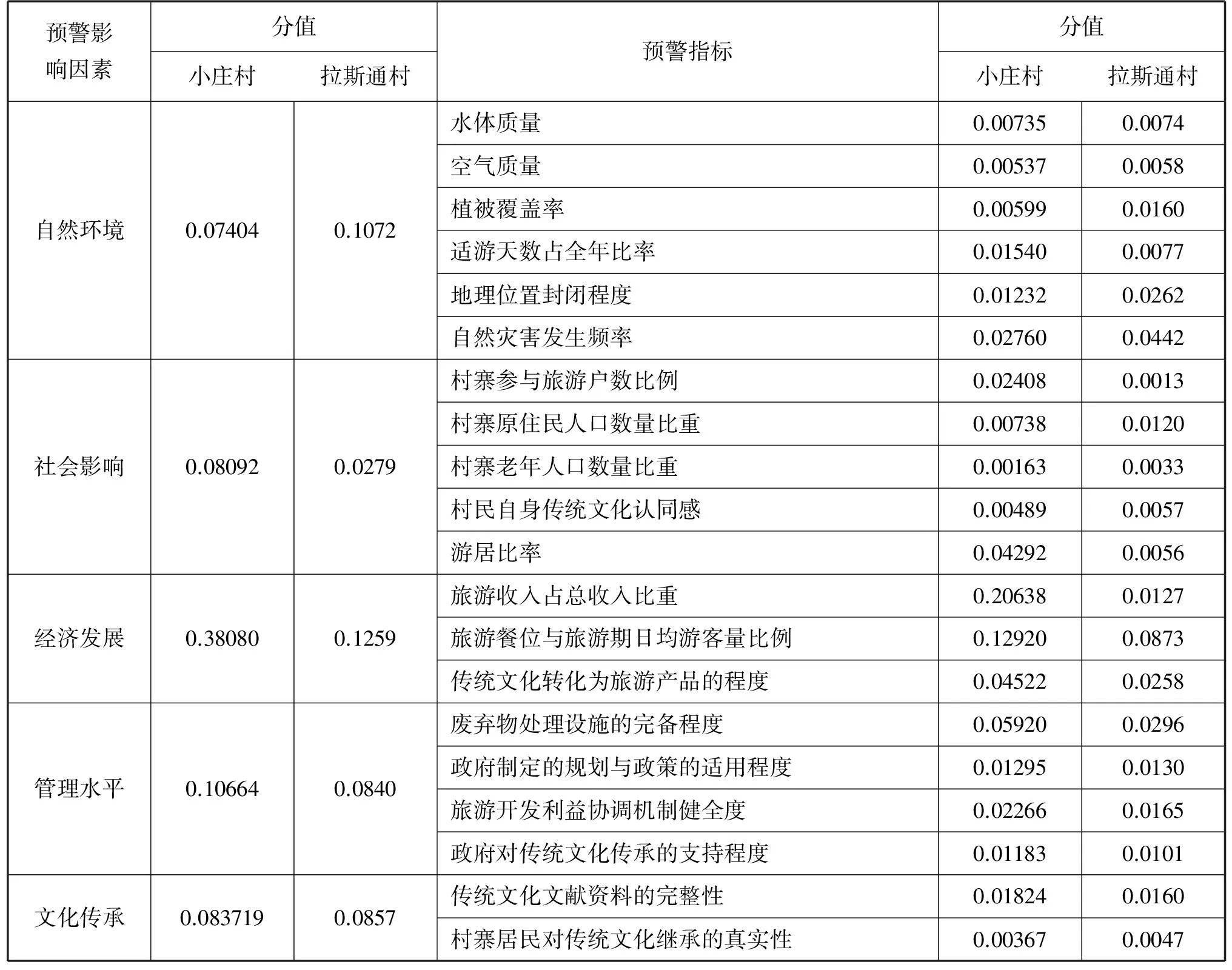

对小庄村和拉斯通村传统文化利用-保护进行预警评价时,数据的来源主要是查阅相关资料,客观获取数据,以及通过多次实地调研,获得两个村寨的实际情况,辅以调查问卷的方式,面向两个村寨村民(包括当地管理者和外来务工经商人员)、游客和相关专业领域的专家,共计发放问卷550份,经过回收、审核,得到有效问卷473份,有效率为94.6% 。评价结果见表3。

表3 小庄村和拉斯通村传统文化利用与保护预警评价结果一览表

续表3

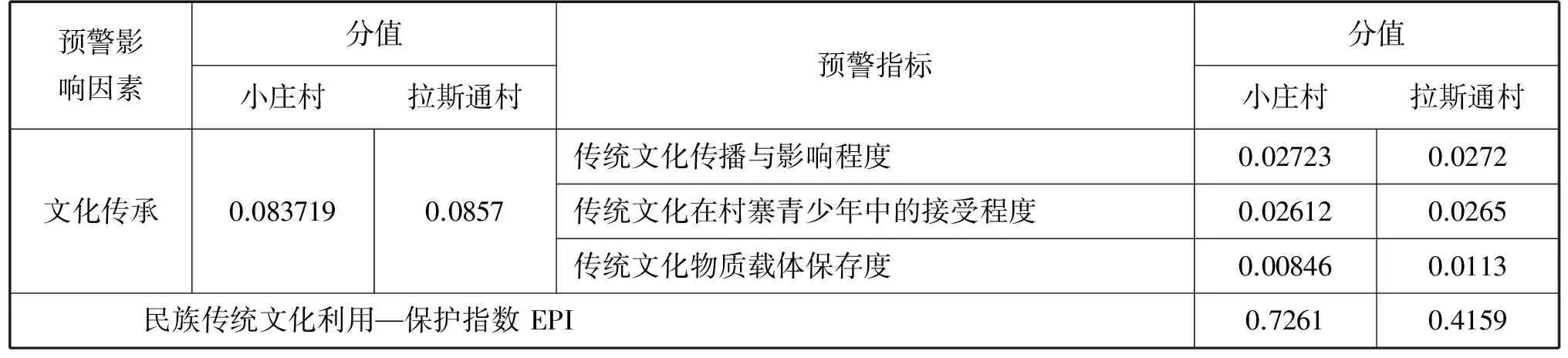

预警影响因素分值小庄村拉斯通村预警指标分值小庄村拉斯通村文化传承0.0837190.0857传统文化传播与影响程度0.027230.0272传统文化在村寨青少年中的接受程度0.026120.0265传统文化物质载体保存度0.008460.0113 民族传统文化利用—保护指数EPI0.72610.4159

(一)自然环境评价比较

从自然环境这个预警维度的分值来看拉斯通村略高于小庄村,但并不能说明拉斯通村的自然环境就绝对优于小庄村,还需要具体分析。在预警单项指标中水体质量、空气质量及植被覆盖率(含森林、草场等全部植物群落)三个指标可以反应出拉斯通村的自然环境质量相对较好,但适游天数占全年比率、地理位置封闭程度、自然灾害发生频率对于拉斯通村而言不利。由于海拔高,年均气温低,地理位置偏远,交通不便,造成拉斯通村的适游天数比小庄村要少三个月,旅游季节为6-8月间,制约了旅游业的发展;但传统文化在相对封闭的环境下受外部影响较小,其原真性保护较为完整;拉斯通村所在的玉树州发生自然灾害的次数较多,如冬季的雪灾,夏季的洪水及冰雹等,尤其是2010年里氏7.1级的地震,造成了巨大的人员伤亡,对拉斯通村的传统民居、宗教建筑等影响较大。

小庄村地理位置优越、交通便利,近年发生自然灾害的次数较少,适游天数与青海省的旅游季节一致,为5月至10月间,旅游活动一般可开展6个月以上,为小庄村土族传统文化的旅游利用提供了有利条件,加快了传统文化向旅游产品转化的速度,增强了游客的可进入性;但优越的区位条件及快速发展的旅游业对小庄村土族传统文化的保护与传承影响较大,传统文化中的显性文化因子如服饰、饮食、节庆等内涵已经发生变化。

(二)社会影响评价比较

社会影响这个预警维度的分值小庄村高于拉斯通村。在预警单项指标得分中,反映旅游发展状况的指标如村寨参与旅游户数比例、游居比率等,小庄村高于拉斯通村。由于小庄村历经了二十多年的旅游发展,旅游业已成为村寨经济的支柱性产业,村民参与旅游发展的积极性较高;拉斯通村尽管在玉树灾后重建工作中确定了发展旅游的思路,但还处于起步阶段,传统的畜牧业仍然占主导。与传统文化保护与传承有关的三个指标如村寨原住民人口数量比重、村寨老年人口数量比重、村民自身传统文化认同感等拉斯通村高于小庄村。由于藏族几乎全民信奉藏传佛教,宗教的内化行为约束性及村规民约的群体自我管理规范,造就了拉斯通村藏族传统文化持续的传衍途径,对传统文化的传承与保护起到了积极作用。而小庄村在旅游发展的冲击下,现代文明及多元文化纷纷涌入,造成村民自身传统文化认同感降低,文化传承面临断裂,对土族文化的保护造成了一定的负面影响。

(三)经济发展评价比较

经济影响这个预警维度的分值小庄村远高于拉斯通村,由于预警单项指标均体现传统文化在旅游发展中的利用情况,因此旅游业发展实力相对强的小庄村得分高,随着小庄村参与旅游发展的农户不断增加,餐饮接待实力不断提升,菜品种类丰富,有些农户同时还进行土族民俗表演、提供婚庆服务及出售土族盘绣等手工艺品,到2014年小庄村旅游收人达到420万元,占全村收入的76.6%,共接待游客12万人次。而拉斯通村旅游发展刚刚起步,基础设施薄弱,旅游接待设施严重不足,无法满足游客的需求,游客人数少,停留时间短,人均消费低等,直接影响了旅游业发展。目前村民还没有看到旅游发展可能会在拓展收人结构和增加收人水平方面带来的好处,因此参与旅游发展的动力不足,另外政府引导不够,村民参与旅游发展的途径不畅。

(四)管理水平评价比较

管理水平预警维度的分值小庄村略高于拉斯通村,主要原因是小庄村处于社会经济比较发达的青海东部地区,政府在土族传统文化利用与保护方面起了积极的作用,不但对土族传统文化进行文字化整理,而且积极对外宣传,提高了小庄村的旅游知名度和影响力,同时政府也注重小庄村的科学发展,编制了发展规划,为小庄村传统文化的科学利用与保护奠定了基础,但政府在旅游发展和传统文化保护中的协调功能还没有发挥出来,服务与引导功能欠缺。拉斯通村位于青海社会经济相对落后的玉树地区,整体的管理水平不高,缺少相应的基础设施及旅游设施,从编制的旅游规划来看,拉斯通村未来旅游业发展定位明确,将保护藏族传统文化与促进旅游经济发展相结合,力求改善村寨经济发展方式、解决村民生计等问题。政府在玉树灾后重建工作中,对拉斯通村损坏的民居、寺院、村道等实施保护性清理、维修加固和修复重建,注重文物保护与村民生活特别是宗教生活的和谐共存,培养民族文化传承人,加强民族歌舞及手工艺技艺等传统文化的传承工作。

(五)文化传承评价比较

文化传承预警维度中两个民族村寨的分值不相上下,说明无论是政府还是村民对传统文化的保护与传承工作都比较重视,尤其是传统文化文字化整理工作比较扎实。但在预警单项指标中还存在差异,比较突出的是村寨居民对传统文化继承的真实性、传统文化物质载体保存度两项指标小庄村均低于拉斯通村。由于小庄村在二十多年的旅游发展中,尽管政府采取措施对土族传统文化进行保护,但盲目的城市化、过度的商业化和行政化,致使土族传统文化的生存环境发生异变,许多传统文化濒临失传。这其中很重要的原因是传统文化传承路径的狭隘和断裂,尤其是年轻人在传统文化传衍过程中的重要作用逐渐减弱,在参与旅游发展中单纯追求经济利益,造成传统文化失去了原有的韵味和风貌,“真实性”逐渐丧失。对于拉斯通村而言,藏传佛教思想对村民影响很大,这是一种沉淀和积累,通过物化后深深根植于传统文化中。村民生产生活的内容、目标、规则等等,无一不和宗教信仰所联系。通过实地调研发现,在拉斯通村藏族传统文化主要还是通过宗教的影响力来进行传播,尤其是年轻人对本民族传统文化是乐于传承的,但若能与现代文明相融合将是一种比较好的方式。

(六)传统文化利用—保护指数比较

通过计算得到了小庄村传统文化利用—保护指数EPI的值是0.7261,在0.7-0.85之间,处于黄色预警(警告区)的状态,反映出传统文化的利用较好,旅游发展具有一定的规模,但传统文化的保护力度不够,应加强保护工作;拉斯通村传统文化利用—保护指数EPI的值是0.4159,在0.55-0.40之间,处于绿色预警(警示区)的状态,反映出传统文化的保护较好,但利用不足。区域社会经济发展的诉求决定了拉斯通村将在科学保护传统文化的基础上,合理引导村民参与旅游发展将是一种必然。

通过借助两个民族村寨对传统文化利用-保护预警系统进行验证比较,得到的结果与实地调研获得的实际情况一致。小庄村村民及政府对民族村寨传统文化的价值具有较全面的认识,利用土族传统文化发展旅游业,村民在参与旅游发展的过程中提高了收入。但由于利用传统文化时有一定的盲目性,缺乏科学的引导、监管及保护,随着游客的大量涌入和外来其他民族经营户的加入,传统文化逐渐开始被庸俗化,造成一定的人为破坏,民族村寨将要失去传统文化的原真性及旅游业发展的根本。拉斯通村由于区域环境所限,对外交流不足,知名度不高,传统文化相对保护较完整。随着玉树灾后社会经济的逐渐恢复,旅游业成为玉树经济发展新的增长点,民族村寨传统文化作为重要的旅游吸引物,被政府和村民重新认识。限于区域整体经济发展水平落后,目前在传统文化的旅游利用上还很不足,不能通过发展旅游来促进传统文化的保护与传承,更谈不上村民通过参与旅游发展来增加家庭收入,提高生活水平。[8]

本文作为一种方法思路,对建立民族村寨传统文化利用—保护的预警机制提供了操作工具。但由于选取的利用—保护预警指标自身的局限性以及一些历年变化数据的缺失可能造成对未来变化的预测还不够准确。因此,要想全面合理的实现利用—保护预警,就需要尽快建立民族村寨传统文化利用-保护动态监测体系,实时收集数据的变化情况,保障民族村寨传统文化合理利用与科学保护工作的有序开展。

[1] 赵在绪,周铁军,张亚.山地传统村镇空间格局安全预警机制建设[J].规划师,2015(01):37-41.

[2] 霍松涛.旅游预警系统的初步研究[J]. 资源开发与市场,2008(24):413-415.

[3] 黄成华.旅游驱动下民族村寨的文化认同研究[J].贵州民族研究,2016(01):70-74.

[4] 莫代山.旅游背景下民族文化产业化与特色民族村寨保护——以台湾地区太鲁阁族“可乐部落”为例[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2013(04):14-17.

[5] 彭清燕.民族村寨文化保护与传承的法人类学探究——以武陵山特困连片地区为例[J].民族文化研究,2016(03):7-13.

[6] 冷泠,周铁军,王雪松.历史文化村镇外部空间保护预警要素分析[J].新建筑,2011(04):130-133.

[7] 程晓玲,潘超. 西递古村寨文化遗产保护预警系统——“非明清”建筑要素浅析[J].安徽建筑工业学院学报:自然科学版,2012(12):58-61.

[8] 丁智才.民族文化产业视域下边疆民族地区民族特色文化保护探析[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2016(04):45-49.

责任编辑:刘伦文

F063.6

A

1004-941(2017)06-0106-05

2017-01-23

2012年国家社会科学基金项目“旅游发展对青海民族村寨传统文化利用与保护研究”(项目编号:12BMZ053);2014年青海省社会科学基金项目“丝路经济带青海段民族文化旅游资源的开发”(项目编号:14018)。

何梅青(1972-),女,甘肃临夏人,青海大学财经学院学科带头人,教授,硕士生导师,主要研究方向为民族文化旅游。