指示性是符号的第一性

2017-12-07赵毅衡

赵 毅 衡

(四川大学 文学与新闻学院,成都 610065)

指示性是符号的第一性

赵 毅 衡

(四川大学 文学与新闻学院,成都 610065)

在哲学符号学的讨论中,符号与对象的指示性关联具有特殊的地位,虽然它在皮尔斯的体系中被列为“第二位”的符号,实际上它却是最基本的、最原初的意义关系,是皮尔斯的三种理据中最先验的,可以不卷入经验就产生意指。从与动物的对比,与幼儿的意义行为对照以及指示词语的作用方式三个方面可以证明符号的原初理据性。皮尔斯的三种理据性顺序说符号表意的“第一性”是像似性,这个论点可以商榷。

符号学;指示性;指示词语;第一位;第一性

一、指示符号之谜

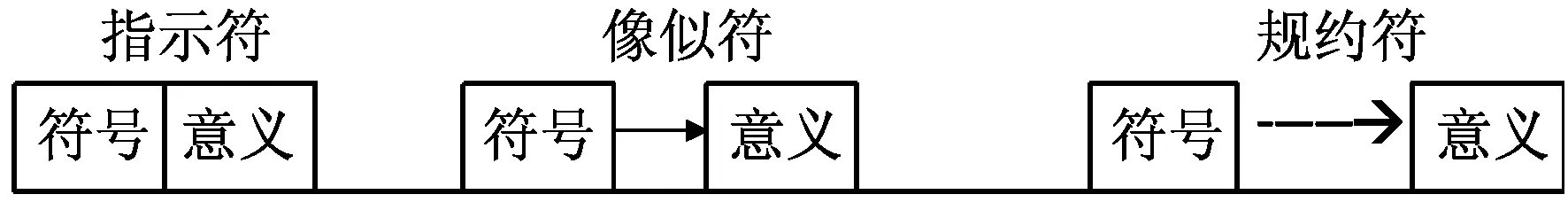

在皮尔斯的三元符号学基础理论中,最为人所知的,显然是根据引向意义的“理据性”(motivatedness)所做的符号三分类,即像似符号(icon)、指示符号(index)、规约符号(symbol)。三种符号的所谓基础(ground)即存在理由,也就是符号与对象的连接理据性,也广为人知,即为“像似性”(iconicity)、“指示性”(indexicality)和“规约性”(conventionality)。这个问题之所以极端重要,值得我们认真讨论,是因为理据性是皮尔斯式符号学脱离符号学原有的索绪尔轨道,向后结构主义打开的出发点。索绪尔主张“能指-所指关系任意武断”(arbitrariness),迫使符号依靠系统才能进行表意,而皮尔斯的理据性观念,使符号表意摆脱了系统束缚,走向意义解释的开放性。

在这三类符号中,“归约性”似乎最容易理解,因为这就是人类文化社群内部对符号的“约定俗成”。而最令人感兴趣的、后世学者讨论最多的则是“像似性”,因为这种品格是人类意义活动中“模拟”活动的基础,是人类思维构筑与物质世界平行的意义世界的基本出发点。余下的一个,被符号学界讨论最少的,就是“指示性”,此种符号品质似乎简单明白而实在。本文想指出的是:这三种“基础”都不是以上简单勾勒说明的那么简单。全面讨论所有的意义关联方式,就会发现远非看上去那么明白易懂。而一旦寻根追底,其复杂程度最让人惊奇的,是指示性。

皮尔斯自己对指示符的定义如下:“我把指示符定义为这样一种符号,它由于与动力对象存在着一种实在关系而被其所决定。”[1]53他在另一份笔记中又进一步阐释说:“指示符是这样一种符号或再现,它能够指称它的对象,主要不是因为与其像似或类似,也不是因为它与那个对象偶然拥有的某种一般性特征有联系,而是因为,一方面,它与个别的对象存在着一种动力学(包括空间的)联系;另一方面,它与那些把它当作符号的人的感觉或记忆有联系。”[1]56

这些描写不太容易理解,尤其是最后一句说指示符与符号使用者的“感觉或记忆有联系”,也就是与先验或经验都可能有关。应当说这是三类符号的共同特征,但是比起其他两种符号,指示符与记忆(与经验)距离最远,距离感觉(与直觉)最近。

指示性的理论虽复杂,皮尔斯在多处举出许多指示符号的例子,却简易明了:风向标、感叹词“哦”“喂”、几何图形上的附加字母、图例、专有名词、疾病症状、职业服装、日晷或钟、气压表、水准仪与铅锤、北极星、尺、经度、纬度、指向的手指等等。他总结说:“所有自然符号与生理症状(都是指示符号)。”[2]他甚至认为照相不是像似符,而是由物理关系形成的指示符,[3]281看来是对当时刚发明的银版光敏材料的化学反应过程印象过深。

皮尔斯为指示符号举的实际例子,数量远远超出其他两种符号,看来这问题举例说明,比理论讨论更容易说清楚。我们可以看到指示符与其指的对象之间,可以有各种关系:部分与整体、前因与后果、起始点与运动方向、特例与替代,但是符号与对象的联系是“实在”的,不是符号活动本身所创造的,既不需要符号与对象之间的某种相似(这需要接收者的头脑辨析),也不需要文化的规约(这需要接收者调动头脑中关于规定的记忆)。因此,皮尔斯指出:”指示符是这样一种符号,它之所以指称某对象,凭的是受此对象的影响(being affected by)。”[3]248这是一个言简意赅的总结。

皮尔斯进一步说明指示符的功用:“一个纯指示符并不能传达信息,它仅能促使自己的注意力集中到能够引起其反应的对象之上,并且只能将解释者导向对那个对象的间接反应上。”[1]57指示符只是促使接收者把注意力引向对象,所以皮尔斯称指示性的效果是一种“间接反应”(mediated reaction),仅仅是引导接收者注意力导向对象,并未直接传达意义信息,因为指示符号并非一种再现。

应当说这两个标准都不是很清楚。可能所有的符号都能具有“吸引注意力”的效果,例如危险区域的标志,可以是写一个X号(指示符),可以是画一个骷髅(像似符),或是写“危险”(规约符)。三者都能警告危险,但是X号如何一定“受此对象影响”?应当说,皮尔斯并没有说清此中的理论规律。

指示性背后的复杂理论,一直到20世纪末,即一个世纪之后,才受到重视。1990年西比奥克写出了题为《指示性》的长文,他指出皮尔斯的三种符号论中:“像似”表意,在柏拉图的“模仿说”中已有端倪;“归约性”是皮尔斯新提出的,却没有得到透彻解释,实际上其理论的透彻性不如后出的索绪尔符号学。而皮尔斯提出“指示符号”的贡献却是双重的:“既是新颖的,又是富于成果的。”[4]

实际上,指示符号这个概念本身应当很常见,同义词或近义词在英文中有很多,例如导演的“机位”(cue)、刑侦的“线索”(clue)、侦察兵的“踪迹”(trail)、猎人的“足迹”(track)、医生的“症状”(sympton)等等。生活中的指示符号比上面描绘的情景常见得多。本文无法回答关于指示性的所有问题,本文将试图在指示符的根本品格方面进行一些探讨,以求得对指示性更清楚的定义。尤其是通过与像似性对比,来回答一个关键问题:指示性是先验的还是经验的?是第一性的(最原始的),还是第二性的(次生的)?

二、指示符号的发生史

首先,本文从符号的发生史来讨论这个问题。对于任何人类意识现象(例如自我意识的产生,即对与他者的身份区别的自觉),学者往往从两方面讨论其发生过程:一是观察动物的表现,如果动物也具有此种能力,那就证明这是生物进化所得,而非人类的独特特征;另一个途径是检查儿童的成长过程,看他们何时获得此品格,因为其智力成长浓缩地重复了生物进化史。如果年龄很小的婴儿就具有此能力,那就证明此能力并不需要从文化中学习而得,是人生而具有的本能。

早在20世纪80年代初,就有学者提出植物的符号行为不可能有像似性,全部是指示性(例如植物对阳光、重力的反应影响生长方向);[5]动物与人类身体里的“内符号”活动(endo-semiosis),例如血糖与胰岛素分泌,食品与胆汁分泌,运动与肾上腺素分泌等等,也都是指示过程。这说明指示符的运作几乎不需要意识的觉察,指示符,尤其是最初级的指示符,实际上与“信号”(signal)类似。信号是一种特殊的符号:它不需要接收者的解释努力,它不要求解释,却要求接收者以行动反应。指示符要求解释,其感知需要被解释出意义来,因此指示符是符号,但是上面描述的(动植物或体内)原始样态的表意方式,的确绕过了解释,与信号相近,落在符号意义活动的门槛上。

多年来,灵长类一直是研究人类意义行为的主要对比对象,此类实验很多,本文只能举几个例子:有学者研究出猕猴的叫声,有类似几种元音的声道共鸣区分,可以指向自身年龄性别等重要生理特征。[6]德尔文总结说猴子有九种叫声,比鲸鱼的歌声、蜜蜂的舞蹈都更为复杂,传送的意义更多,但是“几乎全是指示符”。理文斯在实验中发现黑猩猩能用“‘主用手’的食指”指向要交流者注意的物件。此研究证明最简明指示符,即“手指点明”并非只局限于人类,也不源自学习训练。[7]因此,指示符是最原始的符号,可能也是信息量最为有限的符号。[8]12

瑞典隆德大学认知符号学研究所的兹拉特夫(Jordan Zlatev)团队所做的符号性质分辨的实验可能最扎实。该团队设计了一个复杂的实验,对象既有猩猩,也有18个月、24个月、30个月的婴儿与幼童。实验把可口美味的奖品放在不同颜色的盒子里,然后用几种符号表明,让对象识别。第一种是手指指明,即有方向感的指示符号;第二种是在盒子上加标记(粘贴纸Post-It),即不带方向的指示符号;第三种举牌点出颜色,即再现部分特征的像似符号;第四种是举出同样式样和颜色的盒子,即副本(replica)像似符号。实验分初次与重复等几种。结果的确有超出随机的成功率,只是成功程度有相当明显的差别。对指示符号研究对象都能取得一定程度的成功,而对于后两种像似符号(再现盒子的颜色,再现盒子的样子),就只有幼儿才能成功猜出。可见猩猩获得意义的能力比幼儿差,但是都能理解指示符号。[9]325

所以,指示符号是最基本的和最原始的,而带矢量(vectorality)指示符号可能更为基本,因为其动势引发了接收者的身体反应。看来动物除非经过特殊训练,否则无法使用像似符号,即使习得的知识,也只是暂时的,局限于所训练的特殊情景而无法通用,因为像似的识别,需要记忆与经验形成。至于规约符号则完全是经过文化训练的人的特权领域,并非动物或婴儿所能“自然地”掌握。因此,该文提出以下的一清二楚的关系式:

指示符号是直接相连的邻接关系,只要看清符号,意义就比较容易得到。其他两种符号就需要一定的智力运作。由此,兹拉特夫得出了一个非常有趣的结论:指示符号固然携带意义,因此是符号,但是它并没有与意义有关的对象观相的“再现”(representation),不是一种“充分发展的符号”(full-fledged sign)。[9]325因此,指示符是皮尔斯提出的三种符号中抽象程度最低的符号,是最原始的(primitive)。[8]4笔者愿意称之为“第一级符号”。这个问题值得深究,因为它迫使我们不得不重新考虑皮尔斯符号现象学中著名的符号三性命题。

三、语言中的指示词

研究指示性不得不追溯到一些更复杂的问题,因为人类文化中大部分符号是三性混合的。皮尔斯自己就指出“风向标”与“风向”有一定的相似之处,它可以是一个指示符号(因风而转动),也可以说是一个像似符号(与风同一个方向),[10]而气象站看风向标了解风向,更是一种规约。词语,就是文化决定意义的规约符号,但是任何语言中必有“指示词语”(indexicals),既然它们是语言这个规约符号体系中的指示符号,它们的表意方式就结合了两者的特点。

指示词语是语言学中的一个老问题,有不少语言分析哲学家提出过特殊的名称,罗素称之为“自我中心殊相”(ego-centric particulars),耶斯珀森称之为“转移词”(shifters),古德曼称之为“指示”(indicator),赖申巴赫称之为“自反词”(token-reflexive word),卡普兰称之为“展示词”(demonstratives)。[11]学界比较再三,认为还是皮尔斯一个世纪前启用的“指示词语”一词更全面,因为它覆盖了语言与非语言符号。[12]皮尔斯首先对此做了详细的探讨。

中国语言学界一般将其译为“指代词”,[13]很容易被误认为只是一部分代词的品格,实际上指示词语可以是代词、副词、情态动词、短语,甚至语法关系如时态之类。皮尔斯说:“诸如‘这’和‘那’指示代词都是指示符号,因为它们提醒听者运用自己的观察能力,由此听者的心灵与对象之间建立起了一种实在的联系。如果指示词能够做到这一点——否则,它的意义就不会被理解——那么它就建立了上述这种联系,因而它就是一个指示符。”[3]292皮尔斯很准确地点出了指示词语的意义方式,是听者明白言者指的是两人之间的某种实在关系,但是必须根据具体语境才能明白“这”或“那”究竟指的是什么。

皮尔斯列举了三类指示词:第一类是语法学家所谓的“不定代词”,即“全称选择词”(universal selectives)。比如任一、 每一、所有、 没有、无、 无论什么、无论谁、 每人、任何人、无人等。第二类是不定量词,语法上称“特定选择词”(particular selectives)。例如:某个、某物、某人、 一个、某者、 某一个或另一个、适当的等。还有如下这些短语:除了一个以外、一两个、一些(a few)、几乎所有的、每隔一个、第一个、最后一个等等。归入这一类的还有时间副词、地点副词等。第三类指示词,是介词或介词短语,比如:在……左(右)边。

注意皮尔斯举的例子是英文词语,本文中列出的是相应的中文词语,它们也一样是指示词,可见这些词发音写法各异,意义方式却是“共相”。[14]皮尔斯指出:指示词在语言中非常常见,“当这些介词指示的是说话者的已经被观察到的,或被假定为已知的位置和态度之情况时(这是相对于听话者的位置与态度而言的)”,“以上这些词意味着听者可以在他能够表达或理解的范围内随意地选择他喜欢的任何实例,而断言的目的就在于可适用于这个实例”。[3]290皮尔斯的解释听起来很复杂,实际上是说,这种词或短语究竟指的是什么,要看说话者与解释者面临的具体语境而定。它们表面上意义清楚,究竟是在说什么,要看具体的选择,在字面上无法确定指称。究竟“左边这位”指的是谁,要看交流的具体语境而定。

这类词在任何语言中都非常多,都是以听者所理解的言者为指称中心而决定的。包括现在、过去、今天、明天,具体是哪一天,需依据说话者指示的对象。普特南曾经认为所有“自然范畴”(natural kind terms)都需要依靠语境而制定,因此都至少有部分“指示语”成分,例如:大、小、迟、早、高、矮、穷、富等等,在南方人中是高的,在北方人中就算矮的。

“随语境而变”的表达方式如此普遍,因此出现了“为什么‘水’几乎是一个指示词?”这样几乎是开玩笑的命题。[15]具有一般性(generality)的词语,例如“苹果”,哪怕确定指称也可能要靠语境,却都不是指示词语,因为它们并不靠发送者意图中的邻接与矢量关系来决定实际指称。

卡普兰认为所有的指示词都有一个特点,即都有两层意义(而不是多义并列的多义词):一层是“语言学意义”,即词典上的意义。例如“我”指符号文本发送者,“你”指此符号文本的接收者。“左边”指的是言者的左边,或其他双方都心照不宣的某物的左边。另一层意义是“实指内容”。“我”指的是发出此语的某某人,“你”指的是接收此语的某某人,这在辞典上找不到。此刻我说“今天”,是指我写此日期的这一天,过了半夜,词典语义仍旧,指称却已经变了。

因此,皮尔斯把这类词语称为“指示词语”是有道理的,不仅是因为这概念是他在讨论指示符号时提出来的,而且他把问题说得很准。指示词语就是带指示性的词语符号。它们的确指向一个对象,但不是仅靠词语本身的语义,更是靠发送者与接收者之间的交流互动关系,因为它们是携带着“语义矢量”的指示符号。既然这些词语基本上并没有再现对象,接收者必须明白发送者意图的方向与邻接关系,才能真正明白它们的意义究竟是什么。因此,罗素指出,指示词语的特点是“自我中心殊相的系统性含混”(systematic ambiguity),[16]他的用词复杂而费解,实际上却点中要害:意识以自我为中心发出的指示符号,正因其含混,才能构成自我与世界的意义关系网。

四、指示符号的统觉-共现本质

上面说到指示符的发生是原初的,常是进化所得的先验能力,几乎不需要学习。指示性之所以是原初的、基本的,最重要的原因是它是意识与世界接触的第一步,即是在意义世界中找到“我的”意识的位置,这才能与事物发生关联,即产生意义关系。

意识与世界的第一步接触,就是意识直觉到的呈现-共现关系(presentation- appresentation)。对象在意向性压力下呈现的只是片面、零星的观相,意识用“统觉”把这些片面观相整理成具有最低形式完整度的意义。这种能力,可以称为意识的先验想象力,无需学习而得,不同于给予经验的复杂想象力。笔者曾经讨论过有四种基本的“统觉-共现”,都可能是生物进化所得,也就是说动物或婴儿都能表现出来。

第一种是空间性的“整体共现”:对象可感知的观相总是片面的,只有借共现取得对象的最低整体要求。我能感知到椅子有坐垫和靠背,但不会感知到整体的椅子。我的意识却“统觉”到这张椅子必定用某种方式支撑在地上。虽然我没有看到,但是椅子的其他必要部分必然整体共现,因此这是部分呈现引向对象整体的共现。梅洛-庞蒂曾经在《知觉现象学》中讨论过这一问题,认为“整体知觉”是一种先验期待:“如果没有整体知觉,我们不会想到要注意整体的各个部分的相似性和邻近性……物体的统一性解决只是以含糊期待的形式提出的问题。”[17]

第二种是时间性的“流程共现”。对象呈现的观相,经常处于运动或变化之中,此时意识感知的可能只是某个瞬间状态,共现却是动态的。此时的先验统觉,会把感知到的相对动态位置,共现为某种时间中的运动,意识就能获得对事物运动方向的预判(protention),即事物此刻状态会带来的后果。由于流程共现,对象才能成为在时空中延展的意义世界的一部分。运动的感知与预判,就是带矢量(方向感)的指示符号在起作用。

第三种是认知的“指代共现”。这个问题比较复杂,意识感知到的,常常不是对象的一部分,而是对象的这个观相,用某种方式与意义的连接,而且很可能是跨越媒介的连接。我们感知到的是一种色调,共现出来的是温暖或寒冷;我们感知到的是打在窗上的雨点,共现的是屋外滂沱大雨。

第四种是“类别共现”。对个别物的感知,可以导向对象的类型。从柏拉图到胡塞尔都把这问题看作人类理解最基本的出发点。例如对一团艳红、一缕香味的感知,可以直觉地引出“水果”这个范畴。人有类别化的能力,它起到了把对象有效地归结到意义世界之中去的效果。这种类别化不一定完全排除先验,但基本上是经验在起作用。先验统觉引发的类型共现,只能在一个悖论的意义上存在:它只是一种满足起码意义形式要求的类型化。

上面列举的各种共现,可以分成两个集合:第一种“整体共现”和第二种“流程共现”,是具体的共现。它们虽然是人类意识的最基本能力,却可能在动物与婴儿的意识中已经具有萌芽状态,动物与婴儿在环境中生存(例如觅食、捕猎、求偶)必须具有这两种本能;而第三种“指代共现”和第四种“类型共现”,却是比较完整的人类心智才可能拥有的共现能力。不过必须强调的是:上文列举的共现,其最基本形态,都只需要靠意识的先验统觉,可以与经验无关。青蛙闻气味而知异性发情,看见飞蚊的影子闪过,立即决定闪扑方向。这些最简单的意义活动,依靠的是先验能力,而不是经验习得的能力,这是生存的最基本意义活动要求。

通过统觉-共现而得到的认知往往并不精确,如果进一步深究,未见到的另一半苹果,不一定绝对存在;向我冲过来的汽车,可能最后一刻会刹住;通过表情猜测心情,有可能会被假装的表情所欺骗;看到的“人”,或许不是人类的一员,而是一个蜡像。但是,反过来说,绝对“正确的”理解,并不是形式直观所能取得的,并不是意识的初次获义活动的任务,形式直观的目的是取得满足“最低形式完整度”的意义。

感知导致的对象呈现与统觉导致的对象“共现”之间究竟是什么关系呢?在场的是被感知到的观相,共现出来的因素,包括整体、流程、指代、类型等意义,原本却不在场。在场的部分,与不在场的部分,构成了一种符号意指。而且意识的这种底线获义活动,靠的是指示符号。在场的、被感知的部分,引发了对未感知的不在场部分的认知。部分指向整体,瞬间指向过程,邻接指向认知,个别代替类型,都是带有指示性的符号关系。整体共现与流程共现主要是指示性。指代共现与类型共现出现了像似符成分,指代共现可能有图像再现,而类型共现可能基于图像与副本的关系,它们即使有指示性,也是部分的。

皮尔斯的总结很有道理:“指示符与它的对象有一种自然的联系,它们成为有机的一对。”[1]57“自然的”“有机的”这两个词用得非常准确。指示符号的意义活动,实为意识构成最基本的方式。既然人的存在是符号意义的存在,一个结论就不可避免:人的符号意识活动的起点,是指示性(indexicality)。

五、指示性与自我意识

笔者曾指出:“指示符号文本有一个相当重要的功用,就是给对象组合以一定的秩序:它们既然靠因果与邻接与对象联系,符号在表意中的关联,也就使对象有个相对整齐的对比方式,使对象也跟着组合成序列。”[18]

为什么指示性与秩序有关呢?世界本是没有秩序的混沌,但是意识获取的意义必须有秩序,这样意识中才能用重复同类意义活动,把意义痕迹积累为经验,这是人必需的学习过程,“掌握世界运行规律”的必经过程。

甚至自我本身的存在,也必须靠掌握自我意识的规律,不然每次获义活动都不得不从头来过,自我感觉也会永远是一片混沌。“我”这个概念,是意识对自身认识和行为的一种抽象的控制方式。不是说自我意识能够从内部认识自身,而是说意识能在与世界的互动中得到对自身的某些认识,而演出这个认知魔术的,就是指示符号。举个最简单的例子:人际关系,亲属关系,实为指示词语,上司、邻居、父亲、表哥都是相对于“我”而存在的,是在“我的”语境中才取得指称对象的,因此,实际上它们的意义因“我是谁”而出现,因人而异。没有这些语词符号,“我”的人际关系就是一团乱麻。指示符号不仅安排事物的秩序,而且安顿好自我的位置:自我意识成为作为认知对象的世界万物的轴心,假途指称万物而指称自身。

这就是为什么转述别人的话,叫作引用,写出来可以打上引号,而引用自己的话就不需要引号的原因,[19]因为“我”本来就是言者,我似乎站在意义世界的中心,这或许是自我欺骗,却是意识存在的最自然状态。这里说的是最基本获义活动中的指示性秩序,而不仅仅是词语表达中的秩序。所有指示词语,都是以“我”为出发点变化的。因此语言哲学家把这种自我,称为“指示‘我’”(Indexical I)。笛卡尔说“我思故我在”,是自我中心的夸大;而“我指示故我在”却是意义世界确确实实的中轴线。指示符号所根据的因果关系,部分-整体关系,矢量方向关系,并不是世界本身具有这些关系,而是我们努力把世界变成我们的意义世界,是我们试图在事物中“寻找”出一些可以把握的秩序。[20]

这种关系最明显的例子,是几乎每个人都有“纪念物”。对于某人有重要纪念价值之物,对于别的人可能一钱不值,或只是值钱而不带特殊意义。纪念物是指向个人经历的符号,或某种“自我礼物”(self-gift),只因为个人原因而无法替代。扩大而言之,我们生活中的大部分物与记忆,都有这种只限于我们个人的价值。[21]这些纪念物是可触摸的、身体性的,也可以是存留在“我的”记忆中的事件,因此具有“自我中心”的心理价值。可以说,每个人的一生,都是由一系列的指示符号构成的,指示符号构成了“我的”记忆的骨骼。指示性成分往往比事件的其他部分更容易记住,例如某人当时的服装、面容、嗓音、当时日落的云霞等似乎是比较不重要的事,反而更容易被记住。[22]

扩大言之,每个社群的、文明的历史也是如此。这就是为什么雅可布森说“抒情诗是相似性的,史诗是指示性的”。[23]在人类社群大规模的文化生活中,指示符号的“秩序”实际上成为一种符号社会学构成。汉语中关于亲属关系的指示词语,比许多欧洲语言复杂得多,就是因为指示词语构成了中国家族伦理意识形态。我的“表哥”可能是你的“外甥”,意义靠语境邻接,“指示性价值体系”(indenxical valoization)是任何人类文化中必不可少的组成方式,它构成了秩序的基础。秦始皇建立郡县制,代替分封制,不仅是分工,更是等级序列,甚至梁山好汉聚义也需要“英雄排次坐”。我们作为“社会人”,说话用语、语气、敬语等词汇风格,衣着发式、座位以及行走先后都有等级之分,商品的消费方式(生活方式)也给每个人排了社会等级。[24]指示性是所谓“符号政治经济学”一个重要组成方式。

六、指示性是第二性吗?

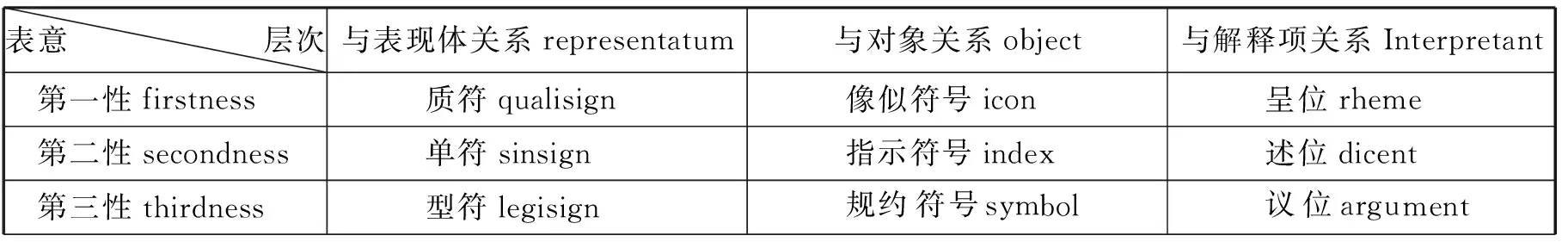

仔细观察指示符号的特点,笔者不得不对皮尔斯的一个基本观点提出商榷。皮尔斯的“三性论”,是他的符号现象学的基础,是人的意识如何运用符号组织与世界关系的基本方式。皮尔斯把三类符号关系分别按三性排序:符号本身三分,即再现体-对象-解释项;其中再现体三分,即质符-单符-型符;对象三分,即像似-指示-规约;解释项三分,即即刻解释项-动态解释项-终结解释项,都是三性推进。皮尔斯还说了其他三性推进,实际上他将“三分”理论普遍化为符号学的根本规律。这个三性理论的最基本分类,列出来相当整齐。

皮尔斯说:“在现象中,存在着感觉的某种品质,比如品红的颜色、玫瑰油的香味、火车鸣笛的声音、奎宁的味道,思考一个杰出的数学证明时的情感品质,爱情的感觉品质等等。我并不是指那种实际上经历过这些感觉的感官……我是指这些品质本身。”[1]14显然, 皮尔斯在此主要写的是“质符”的品格,也就是符号的“感知”阶段的特点。他没有说品质的感知引向意义是下两个阶段的事,这样“第一位”就是所有符号的意义过程的第一个阶段,任何一种符号都必须从质符出发,质符是感知,却不等于说是像似符。

但是在另一些地方,他把“第一位”(First)与第一性(Firstness)联系了起来:皮尔斯对第一性的描述,相当具体,明显更适用于指示性:在存在的观念中,第一位是主导,这并不必然是因为观念的抽象性,而是因为其自足性Self-Contain-edness。第一性之所以占据了最为主导的地位,并不是因为它与品质相分离,而是因为它是某种特殊的、异质的(idiosyncratic)东西。[1]12

表意 层次与表现体关系representatum与对象关系object与解释项关系Interpretant第一性firstness质符qualisign像似符号icon呈位rheme第二性secondness单符sinsign指示符号index述位dicent第三性thirdness型符legisign规约符号symbol议位argument

在另一些地方,他更明确地说人类符号活动的基础部分,也就是第一性部分,是像似性。他明确地声称:“像似符是这样一种再现体,它的再现品质是它作为第一位的第一性。也就是说,它作为物所具有的那种品质使它适合成为一种再现体。”[1]52“可以用像似符、指示符和规约符的这三种次序来标示一、二、三的这种常规序列。”[1]63

因此,我们可以作出结论:皮尔斯说的“第一位”,是品质的感知,是“质符”,也就是意义活动的第一步,[25]这点绝对没有错;当他说以此为基础的“第一性”,就是符号的像似性,因此像似符号是首要的、基础的时,这点却与本文的论证相悖。符号起始于意识对对象某些观相的感知,这一点是很明显的。但是紧跟着这第一步,首先加入进来的是指示性,通过统觉-共现,形成意义活动的第一步,本文全文都在试图证明这一点。

本文举出的各种实验演示或理论论证,可以形成三个无法反驳的结论:从生物进化的序列来看,植物与动物最原始的符号活动,都是指示符号;从儿童成长的过程来看,婴儿的符号活动,从指示符开始,渐渐学会使用像似符;从指示词语的序列性来看,人的周围世界,以指示词语构成基本秩序。

这些都已经雄辩地说明,指示性是意义世界基础性的活动,至少指示性的起点是先验的、直觉的;而像似性是以经验为基础的,因为它诉诸意识中先前意义活动残留的记忆。一个像似符号指向另一个像似对象,必须依靠分析某种已有经验才能比较。像似性大多以经验积累作为基础,经验依靠多次的直观,要求解释主体的同一性以及与意向对象的持续同一性或类似性。只有比较,才能把意义活动累加并排序成经验。经验通过像似性的累积变换,取得相关对象的基本意义。因此,笔者只能说,指示符的起始是感性的知觉。这与像似符、规约符一样。只是它的认知,尤其在其初级阶段,可以来自与对象的直接联系,来自本能直觉,往往不需要先前意义活动累积成的经验,也不需要经过文化训练。

因此,当皮尔斯断言说“作为第一性的符号,是它的对象的一个图像”时(A sign byFirstness is an image of its object),[3]276他实际上把感知-质符作为像似符号的对等阶段。对此,或许笔者可以斗胆表示一点不同意见:皮尔斯是符号学的奠基者,是我们必须时时回顾的大师,但是当思辨与实验都指向不同的结论时,我们不得不跟着真理走。

[ 1 ] [美]C·S·皮尔斯. 皮尔斯:论符号[M]. 赵星植,译. 成都:四川大学出版社,2014.

[ 2 ] C.S.Peirce. Collected Papers: vol.13[G]. Cambridge Mass: Harvard University Press,1931-1958:361.

[ 3 ] C S Peirce. Collected Papers: vol.2[G]. Cambridge Mass: Harvard University Press,1931-1958.

[ 4 ] Thomas Sebeok. Indexicality[J]. The American Journal of Semiotics, 1990(4):7-28.

[ 5 ] Martin Krampen. Phytosemiotics[J]. Semiotica, 1981(3/4):187-209.

[ 6 ] Asif Ghazanfar, Hjalmar K Turesson, Joost X Maier. Vocal-tract Resonances as Indexical Cues in Rhesus Monkeys[J]. Current Biology, 2007(5):425-430.

[ 7 ] D A Leavens. Indexical and Refrential Pointing in Champanzees[J]. Journal of Comparative Psychology, 1996(4):346-353.

[ 8 ] Rene Dirven, Marjolin Verspoor. Cognitive Exploration of Language and Linguitics[M]. Amsterdam: John Benjamins, 2004.

[ 9 ] Jordan Zlatev, J Madsen, E A Lenninger. Understanding Communicative Intention and Semiotic Vehicles by Children and Champanzees[J]. Cognitive Development,2013(3):312-329.

[10] 蒋诗萍.品牌视觉识别的符号要素与指称关系[J]. 符号与传媒, 2016(2):183-195.

[11] David Kaplan. On the Logic of Demonstratives[J]. The Journal of Philosophycal Logic, 1979(1): 81-98.

[12] Richard M Gale. Indexical Signs [M]//Paul Edwards. The Encyclopidia of Philosophy: Vol.4. New York: Macmillen: 151-155.

[13] 韩东晖. 论指代词[J]. 中国人民大学学报,2015(6):56-65.

[14] 赵毅衡. 论人类共相[J]. 比较文学与世界文学,2015(7):29-38.

[15] J P Smit. Why “Water” Is Nearly an Indexical? [J]. European Journal of Philosophy, 2010(1): 33-51.

[16] C J Koehler. Studies in Bertrand Russell’s Theory of Knowledge [J]. Revue Internationalede Philosophie,1972(2):449-512.

[17] [法]莫里斯·梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜志辉,译. 北京:商务印书馆,2001:39-40.

[18] 赵毅衡.符号学:原理与推演[M]. 南京:南京大学出版社,2011:83.

[19] Ingar Brinck. The Indexical “I”: The Formation in Thoughts and Language[M]. Berlin: Springer, 1997:45.

[20] 文一茗.“意义世界”初探[J]. 符号与传媒,2017(14):157-169.

[21] Kent Grayson, David Shulman. Indexical and Vaification Functio of Irreplaceable Possessions: A Semiotic Analysis [J]. Journal of Consumer Research, 2000(1):17-30.

[22] Wee Hun Lim, Winston D Goh. Variability and Reception Memory: Are There Analogous Indexical Effects in Music and Speech? [J]. Journal of Cognitive Psychology, 2012(5): 602-616.

[23] Roman Jakobson. The Metaphoric and Metonymic Poles [M]//Roman Jakobson, Morris Halle. Fundamentals of Language. Hague: Mouton Press,1956: 76-82.

[24] Michael Silverstein. Indexical Order and the Dialectics of Sociolinguistic Life[J]. Language & Communication, 2003(3-4):193-229.

[25] 胡易容. 评赵星植编译的《皮尔斯:论符号》[J]. 符号与传媒,2016(12):199-203.

(责任编辑:魏琼)

IndexicalityIstheFirstnessinSemiotics

ZHAO Yi-heng

(InstituteofSemiotics&MediaStudies,SichuanUniversity,Chengdu610065,China)

In the argument offered by Philosophical Semiotics, the indexical relation between the representamen and the object takes on a special place. Though the index is listed by Charles Sanders Peirce as a sign of Secondness, indexicality, actually the most pre-experiential is in fact the most fundamental and primary motivation. Evidence could be drawn from three fields: from the comparison between animals and human beings; from children’s meaning activities; from indexicals in languages. The order of semiotic motivations suggested by Peirce should be questioned, as it is by no means beyond challenge that iconicity should be the Firstness.

Semiotics;indexicality; indexicals; the First; Firstness

10.3969/j.issn. 1007-6522.2017.06.009

2017-05-01

国家社会科学基金重大项目(13&ZD123)

赵毅衡(1943- ),男,广西桂林人。四川大学文学与新闻学院教授、博士生导师,符号学—传媒学研究所所长,主要从事符号学、叙述学、意义理论研究。

HO

A

1007-6522(2017)06-0104-10