《移书让太常博士》的文学价值与经学史意义

2017-12-07龙文玲

龙 文 玲

(广西大学 文学院,南宁 530004)

《移书让太常博士》的文学价值与经学史意义

龙 文 玲

(广西大学 文学院,南宁 530004)

作于汉哀帝建平元年的《移书让太常博士》,与当时的《易》学通变思想有关,与修习《左传》等古文经的学术风气有关。通变观念和古文经修习风气,为此文提供了思想资料和情感基础。作为移体文章,《移》文对今文经学保守壁垒的批判,给经学界带来巨大冲击,对汉代经学转型乃至在整个经学史上有重要意义。

《移书让太常博士》;文学价值;经学史意义

《移书让太常博士》(下省称“《移》文”)向来被视为汉代经学史上的重要文献,它开启了两汉之交的今古文经学之争,在汉代经学思想转型过程中有重要价值。此文最早载录于《汉书》,后被《文选》收入。现有的相关研究主要从今古文经学论争史的角度出发。有讨论此文的价值与意义,如徐复观先生《中国经学史的基础》认为,由此文“而发展出东汉经学中与博士相抗的古学,这在经学史上是一个转折点”;[1]章全才先生《两汉经学史》认为“因为有了这一份《让太常博士书》后,经今古学学派之间便从此泾渭分明”;[2]唐元先生《刘歆的学术倾向与西汉末的复古及革新——从〈移书让太常博士〉谈起》认为:“刘歆的学术旨归反映了西汉末年学术与政治的双重革新需求,也代表着汉代学术由专家向博贯发展的趋向。”[3]有考订此文作年及文中“古文”的涵义,如钱穆先生《刘向歆父子年谱》将其系于哀帝建平元年,认为“其时尚无今文、古文之别”,刘歆屡云“古文旧书”,“古文”即“旧书”;[4] 74、80刘巍先生《读刘歆〈移书让太常博士〉——汉代经学“古文”争议缘起及相关经学史论题探》详细剖析了此文写作的经学史背景,认为刘歆强化了孔子壁中书的神圣性、完整性和权威性,“古文”或“古文旧书”指逸《礼》、《尚书》和《汉书·艺文志》所著录之“《春秋古经》”,不含《毛诗》。[5]147-166有考察刘歆著文的动机,如郜积意先生《刘歆与两汉今古文学之争》将《移》文放在经学之争、章句学发达及博士设置制度的背景下考察,认为“刘歆出于克服经学弊端的动因而提倡古文学”。[6]现有这些研究对了解《移》文在两汉经学史上的意义确有助益,但是,西汉末的社会政治文化转型怎样促成了此文的写作,这篇文章在经学史上的地位究竟如何,还有待深究。另外,《文选》收入此文,恐怕不仅因其承载着经学史上今古文经学论争的重大事件,而且还因其具有较高的文学价值。而后一个问题,学术界尚未有专门研究,而且《移》文的作者、写作背景、文体归属等问题,也应该是研究此文的文学价值和经学史意义不可绕过的问题。此下,笔者就将《移》文放在汉代经学思想转型的历史大背景中,结合《汉书》《文选》的载录情况,对这些问题展开讨论。

一、《移书让太常博士》的作者与写作背景

《移》文最早载录于《汉书·楚元王传》,后被《文选》收入。关于此文的作者,《汉书·楚元王传》与《文选》各本著录中均将其署在刘歆名下。历代学者对此多不详究。刘跃进师《秦汉文学编年史》提出“刘歆《移书让太常博士书》乃与房凤合著”,[7]证据是《汉书·儒林传》:

房凤字子元,不其人也。以射策乙科为太史掌故。太常举方正,为县令都尉,失官。大司马票骑将军王根奏除补长史,荐凤明经通达,擢为光禄大夫,迁五官中郎将。时光禄勋王龚以外属内卿,与奉车都尉刘歆共校书,三人皆侍中。歆白《左氏春秋》可立,哀帝纳之,以问诸儒,皆不对。歆于是数见丞相孔光,为言《左氏》以求助,光卒不肯。唯凤、龚许歆,遂共移书责让太常博士,语在歆传。[8] 3619

这段文字结尾“遂共移书”的主语显然就是刘歆和房凤、王龚。因此,《移》文乃刘歆和房凤、王龚共著。刘跃进师观点确启人思考。又由于移书责让太常博士缘起于刘歆欲立《左氏春秋》,在遭到“诸儒”排斥后去寻找房凤、王龚为同盟,故《移》文虽为三人合著,但以刘歆为主撰者。

关于《移》文的写作背景,《文选·移书让太常博士序》云:

歆亲近,欲建立《左氏春秋》及《毛诗》、逸《礼》、《古文尚书》,皆列于学官。哀帝令歆与五经博士讲论其议,诸儒博士或不肯置对,歆因移书太常博士责让之。

这段文字沿用《汉书》记载而有删节。《汉书·楚元王传》完整记载如下:

歆及向始皆治《易》,宣帝时,诏向受《穀梁春秋》,十余年,大明习。及歆校秘书,见古文《春秋左氏传》,歆大好之。时丞相史尹咸以能治《左氏》,与歆共校经传。歆略从咸及丞相翟方进受,质问大义。初《左氏》传多古字古言,学者传训故而已,及歆治《左氏》,引传文以解经,转相发明,由是章句义理备焉。歆亦湛靖有谋,父子俱好古,博见强志,过绝于人。歆以为左丘明好恶与圣人同,亲见夫子,而《公羊》、《穀梁》在七十子后,传闻之与亲见之,其详略不同。歆数以难向,向不能非间也,然犹自持其《穀梁》义。及歆亲近,欲建立《左氏春秋》及《毛诗》、逸《礼》、《古文尚书》皆列于学官。哀帝令歆与五经博士讲论其义,诸博士或不肯置对,歆因移书太常博士责让之。[8]1967

两相比较,《文选·移书让太常博士序》是原原本本节录了《汉书》关于《移》文写作背景的最后几句,而略去了刘歆在成帝时期的经学师承与学术活动。这样的节录便于读者清楚了解此文写作背景的两个信息:一是写作时间,是在汉哀帝在位期间、刘歆得到皇帝信用之时。钱穆先生《刘向歆父子年谱》系此文于哀帝建平元年(前6),并按云:“歆移书未定在何时,师丹为大司空,至今年九月即免,则歆移书及求出补吏均在九月前,其白哀帝请立《左氏》诸书,则犹在前。”[4]75-76可从。二是写作动机,刘歆欲通过此文指责那些不肯就立《左传》、《毛诗》、逸《礼》、《古文尚书》等四经于学官的问题进行讨论的“诸儒博士”,以期达到立这四经的目的。但是,如果要完整了解此文的写作背景,则不能不关注《汉书》这段记载。

《汉书》的记载除了《文选·移书让太常博士序》透露的两个信息外,还透露了与《移》文写作相关的三个重要的经学背景。

其一,刘歆与其父刘向最早接触的经典为《周易》,受《周易》影响至深,并好古学。正如《汉书·艺文志》记载:“及秦燔书,而《易》为筮卜之事,传者不绝。”[8]1704《周易》因其筮卜书的性质,未在秦始皇焚书之列,故得以完整流传。《周易》虽为筮卜书,但其中蕴含深邃的哲学思想,尤其是察变、通变的思想。《周易·贲·彖》云:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”[9]37《周易·系辞下》亦云:“通其变,使民不倦。”“易穷则变,变则通,通则久。”[9]86这样的思想在社会转型变革期极易引起共鸣,从而被接受。汉武帝元朔元年《赦诏》引《周易·系辞下》“通其变,使民不倦”后,就宣布:“朕嘉唐虞而乐殷周,据旧以鉴新。其赦天下,与民更始。”[8] 《武帝纪》,169这是借《周易》通变思想,为其政治上加强中央集权、文化上独尊儒术、军事上出击匈奴、开疆拓土等系列变革寻找理论依据。汉昭帝时期盐铁会议上,桑弘羊为汉武帝时期实施的盐铁专卖、平准、均输等经济政策辩护时说:“古之立国家者,开本末之途,通有无之用,市朝以一其求,致士民,聚万货,农商工师各得所欲,交易而退。《易》曰:‘通其变,使民不倦。’”[10]同样也是借《周易·系辞下》来证明盐铁专卖等政策在财政困难时期可以起到调控市场、使公私各方获利的作用。西汉末年,宦官外戚专权、皇权式微,社会危机日益严重,社会政治文化思想变革已成为那个时代的紧迫要求。汉元帝至平帝时期旷日持久的郊议与庙议,就是当时统治集团企图借郊庙祭祀制度的变革寻求解决社会政治文化危机之路的一个缩影。当时众多学者,包括刘向、刘歆父子,加入到这一讨论的行列中*西汉末年郊议与庙议具体情况,可参见《汉书》卷二十五下《郊祀志下》和卷七十三《韦贤传》。。身处这样的时代,刘向、刘歆父子学经始于《周易》,就有着试图从中寻找挽救西汉衰颓国运的意味。刘歆《三统历说》即认为,《周易》蕴含着“吉凶之效”,为“大业之本”。[8] 《律历志上》,981在此情况下,刘向、刘歆父子接受《周易》察变、通变的思想,乃情理中事。而刘向、刘歆父子的作品,也透露了这方面的信息。

刘向著论常引用《周易》说明道理,如其上奏元帝的《条灾异封事》抨击宦官用事、担忧贤臣倾危时说:“故《易》有《否》、《泰》。小人道长,君子道消,君子道消,则政日乱,故为否。否者,闭而乱也。君子道长,小人道消,小人道消,则政日治,故为泰。泰者,通而治也。”[8]《楚元王传》,1943用《周易》《否》《泰》二卦包蕴的否泰消长转换之道,来证明为政者当亲君子、黜小人以获致君子道长、政通国治之理;其元延元年(前12)的《复上奏灾异》则通过成帝建始以来灾异频仍的自然现象,引《周易》“观乎天文,以察时变”之语,警醒成帝要及时审察时政之变,采取补救措施。刘歆《三统历》以《易》作为推演历法的重要依据时说:“《易》穷则变,故为闰法。”并引《周易·系辞上》“参五以变,错综其数。通其变,遂成天下之文;极其数,遂定天下之象”,来证明其天、地、人三统符合《易》象数通变之原理。[8] 《律历志上》,983、985这些对《周易》的引用,都说明刘向、刘歆父子企图从《周易》中寻找讨论政事、革新文化的理论依据。

受《周易》通变思想影响,刘向、刘歆在治学上均显露出兼容广采、讲求变通的倾向。刘向在经学方面除了持守《鲁诗》家学传统外,还接受汉宣帝诏令,修习《穀梁春秋》,讲论五经于石渠阁,并好古学。刘歆在好古学方面较刘向走得更远,由其《春秋》学好《左传》而非刘向持论的《穀梁传》,即可见出。

其二,古文经中的《左传》在西汉末年已引起一些知名学者的关注。相比于《公羊传》和《穀梁传》,《左传》在刘歆之前的传习相对冷寂。刘向《别录》述及《左传》早期的传习情况时说:“左丘明授曾申,申授吴起,起授其子期,期授楚人铎椒,铎椒作《抄撮》八卷授虞卿,虞卿作《抄撮》九卷授荀卿,荀卿授张苍。”[11]1703据此,《左传》传至张苍,均是单人传承。张苍之后的《左传》传承,《汉书·儒林传》有如下记载:

汉兴,北平侯张苍及梁太傅贾谊、京兆尹张敞、太中大夫刘公子皆修《春秋左氏传》。谊为《左氏传》训故,授赵人贯公,为河间献王博士,子长卿为荡阴令,授清河张禹长子。禹与萧望之同时为御史,数为望之言《左氏》,望之善之,上书数以称说。后望之为太子太傅,荐禹于宣帝,征禹待诏,未及问,会疾死。授尹更始,更始传子咸及翟方进、胡常。常授黎阳贾护季君,哀帝时待诏为郎,授苍梧陈钦子佚,以《左氏》授王莽,至将军。而刘歆从尹咸及翟方进受。由是言《左氏》者本之贾护、刘歆。[8]3620

可见从张苍至尹更始前,《左传》仍主要是单人传承,影响不大。而景武时期的贯公曾为河间献王博士,这很可能导致《左传》与毛诗一样,因河间献王刘德与汉武帝的微妙关系而遭冷遇。尹更始之后,情况发生变化,突出表现在《左传》传授的人数增多。先是尹更始将《左传》传授给其子尹咸和翟方进、胡常。尹更始《左传》弟子中还有房凤,亦见于《汉书·儒林传》:“尹更始为谏大夫、长乐户将,又受《左氏传》,取其变理合者以为章句,传子咸及翟方进、琅邪房凤。”[8] 3618之后,胡常将其说传给贾护;翟方进、尹咸则将其说传给刘歆。这就打破了《左传》在尹更始之前单人传承的局面。尽管如《汉书·楚元王传》所说,刘歆之前的学者对《左传》的古言古字只是“训故而已”,但西汉末修习《左传》的学者逐渐增多,毕竟为刘歆争立《左传》等古学提供了有利的学术环境。

其三,刘歆《左传》学的渊源及其与当时经学界的复杂关系。由《汉书·楚元王传》“及歆校秘书,见古文《春秋左氏传》”的记载,可知刘歆是在校书时发现《左传》,从而主动向尹咸和翟方进学习《左传》,质问大义的。刘歆的两位《左传》老师中,尹咸不仅通《左传》,而且还善数术。据《汉书·艺文志》:“至成帝时,以书颇散亡,使谒者陈农求遗书于天下。诏光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技。”[8] 1701此尹咸为秩六百石的太史令,而《楚元王传》中的尹咸为秩千石的丞相史,虽官职不同,但由他们均参与成帝时期的校书活动看,实为同一人。因据《汉书·百官公卿表下》,翟方进于永始二年(前15)十一月任丞相,尹咸以丞相史之职与翟方进共事,至早要到永始二年十一月。而尹咸以太史令之职与刘向校书的时间,据《汉书·成帝纪》,河平三年(前26)“秋八月……光禄大夫刘向校中秘书。谒者陈农使,使求遗书于天下”[8] 310,始于成帝河平三年。既如此,尹咸先任太史令,后升迁为丞相史,完全有可能。而尹咸在这次校书活动中主要负责的是当时的数术类文献。据《汉书·艺文志·数术略》著录,西汉数术文献包括天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法六类。其中,蓍龟类文献有《周易》三十卷*顾实《汉书艺文志讲疏》:“《六艺略》有《易经》十二篇,此蓍龟家复有《周易》三十八卷,明其书不同也。”上海古籍出版社2009年版,第227页。、《周易明堂》二十六卷、《周易随曲射匿》五十卷、《大筮衍易》二十八卷、《大次杂易》三十卷。这些文献虽已失传,但就书名而论,大体与《周易》有一定关联。尹咸是作为数术学专家主掌这些文献的校勘整理工作,足可见其学识广博,且与刘向、刘歆父子一样,明习《周易》。刘歆的另一老师翟方进于成帝河平中为博士,于永始二年以儒宗而致丞相位,《汉书·翟方进传》说他“虽受《穀梁》,然好《左氏传》、天文星历”,堪称博学通达之士。翟方进为学还“兼通文法吏事,以儒雅缘饬法律,号为通明相”[8] 3421,可知其并非固守成规、墨守师法的俗儒。刘歆师从尹咸、翟方进学《左传》,必然会受到他们博通学风的熏陶。

尤其值得重视的是,刘歆《左传》学的两位老师均师从尹咸之父尹更始。据《汉书·儒林传》记载,尹更始在汉宣帝时,曾以《穀梁传》议郎的身份与时为待诏的刘向一起,参加过石渠阁会议,对《穀梁传》立于学官起了推助作用。尹更始兼修《穀梁传》与《左传》,可谓博通之儒。由《汉书·儒林传》对尹更始《左传》学“取其变理合者”的记载,可知其学有崇尚变通的特点。这种变通的治学方法,必然会对其弟子带来影响。尹咸通《左传》与数术之学,翟方进《春秋》学兼《榖梁》与《左传》,即可看出此影响的印记。刘歆学经始于《易》,恐怕会对源自于尹更始《左传》学“取其变理合者”的治学方法领悟更深。

与刘歆合著《移》文的房凤和王龚,亦与刘歆关系密切。首先,他们三人撰文时在同一官署共事,并一同校书。《汉书·儒林传》记载,撰文时,房凤为五官中郎將,王龚为光禄勋。而刘歆当时在光禄大夫任上*前引《汉书·儒林传》云刘歆时为奉车都尉,但据《汉书·楚元王传》:“哀帝初即位,大司马王莽举歆宗室有材行,为侍中太中大夫,迁骑都尉、奉车光禄大夫,贵幸。……及歆亲近,欲建立《左氏春秋》及《毛诗》《逸礼》《古文尚书》皆列于学官。哀帝令歆与五经博士讲论其义,诸博士或不肯置对,歆因移书太常博士。”按此行文逻辑,刘歆著此文时当为光禄大夫。。据《汉书·百官公卿表》,光禄勋一职原名郎中令,汉武帝太初年间更为此名,主掌宫殿掖门户,为皇帝近侍官,秩中二千石。光禄大夫、中郎将均为光禄勋属官,秩比二千石。其次,房凤曾师从尹更始学《左传》,论辈分为刘歆《左传》学师叔。房凤还与刘向一样兼通《榖梁传》,《汉书·儒林传》有“由是《榖梁春秋》有尹、胡、申章、房氏之学”[8]3620的记载,此“房氏”即指房凤。可见房凤亦博通之儒。在同一官署共事、校书的工作经历,共同的经学渊源,无疑为房凤认可立《左传》于学官、与刘歆共同写作《移》文提供了情感基础。王龚的经学渊源虽无法考究,但与刘歆、房凤一起校书,并皆为侍中这一共同的工作经历,为其理解刘歆的经学倾向并与之合作提供了可能。

在此还应提及的是,王莽曾跟随陈佚学《左传》。《汉书·儒林传》记载:尹更始的学生胡常“授黎阳贾护季君,哀帝时待诏为郎,授苍梧陈钦子佚,以左氏授王莽”[8]3620,故就师承关系而言,王莽与刘歆的《左传》学均源出于尹更始,有共同的经学渊源。共同好《左传》等古学的学术倾向,社会转型期经学思想变革的时代呼唤,使他们走到了一起。汉哀帝即位后,刘歆获得亲近,就与时为大司马的王莽荐举有直接关系,《汉书·楚元王传》即载:“哀帝初即位,大司马王莽举歆宗室有材行,为侍中太中大夫,迁骑都尉、奉车光禄大夫,贵幸。”[8]1967

总言之,西汉末年社会政治陷入危机,促使经学领域的变革成为那个时代的紧迫要求。受《易》学通变思想的影响,刘歆跟其父刘向一样好古学,并重视从《周易》中寻找变革的理论依据。西汉末修习《左传》等古文经风气渐兴,刘歆师从兼善《左传》与其他学说的博通之儒尹咸与翟方进,为其寻求经学变通、争立《左传》等古文经打下了坚实的学术思想基础。王龚与习《左传》的房凤曾跟刘歆共同校书,为他们二人支持刘歆、共同写作《移》文奠定了深厚的情感基础。而固守既得利益、修习今文经学的太常博士的阻挠,则是促使刘歆等人撰写《移》文、企图以此变革被窒息的经学思想的直接导火索。

二、《移书让太常博士》的文体及其异文问题

《移》文被《文选》收入,但不同版本的《文选》对这篇文章的编排与文体归类是不同的。

尤袤本李善注《文选》共六十卷,将《移书让太常博士》收入卷四十三,列在“书下”第六篇,排在嵇康《与山巨源绝交书》、孙楚《为石仲容与孙皓书》、赵至《与嵇茂齐书》、丘迟《与陈伯之书》、刘峻《重答刘秣陵沼书》之后,为《文选》所收“书”类作品的第二十三篇。这一编排,不独为胡克家本李善注《文选》沿用,也为韩国奎章阁本六家注《文选》(下省称“韩国奎章阁本”)、日本明州本六臣注《文选》(下省称“日本明州本”)所认同。也就是说,在李善注本和六臣注本两个系统的《文选》版本中,《移》文是作为书信体作品而呈现的。然而,《文选序》对其所录作品的编排体例及次序有如下说明:

凡次文之体,各以汇聚。诗赋体既不一,又以类分;类分之中,各以时代相次。

据此不难发现,李善注本和六臣注本的编排与《文选序》“类分之中,各以时代相次”的编排原则有明显牴牾。因刘歆所处的时代不仅早于《文选》“书”类下之首篇作者嵇康,而且早于“书”类中的所有作者,即阮瑀、曹丕、曹植、吴质、应璩,甚至早于“书”类上的三位作者:孔融、朱浮、陈琳。说明这两个系统的版本将《移》文置于如此位置,不符合《文选序》“各以时代相次”的编排原则。清人陈景云已发现了这个问题,其《文选举正》称:“《移书让太常博士》,题前脱‘移’字一行。”[12]但未提出证据。其后,胡克家《文选考异》赞同陈景云观点:“陈云题前脱‘移’字一行,是也。各本皆脱。又卷首子目亦然。”[13]然据胡氏所云“各本皆脱”,可见其亦属推论。而后,黄侃先生《文选平点》在《移》文题后说:“题前以意补移字一行。”[14]248既是“以意补”,可见也无明证。值得欣喜的是,随着海外汉籍的不断被发现,陈景云、胡克家、黄侃先生的推论,恰为九条家《文选》古抄本(下省称“九条本”)、陈八郎五臣注本(下省称“陈八郎本”)和朝鲜正德五臣注本(下省称朝鲜正德本)卷二十二目录所印证。

九条本系手抄本,据傅刚先生《〈文选〉版本叙录》描述:“为原九条家旧藏,现为皇室御物。”但傅先生描述此书时未见原本,他对此本之叙录乃“据中村宗彦《九条本文选古训集》”。[15]142-143徐华教授近年赴东瀛求学,于日本东北大学图书馆访得此本。原本三十卷,今缺五、六、九、二四、二五、二六、二七、二八、三〇卷,存二十一卷。抄本,无注,有读书者的简端记和旁记。《移书让太常博士》收入此本卷二十二,其编排见图一:

图1 九条家本《文选》古抄本残卷,日本东北大学图书馆藏本

图一中,《移》文题前有一“移”字,且“移”字与标示文体的“书下”、“檄”、“难”等字是并列的。按九条本的编排,《移》文不属“书”类,属“移”类,为“移”类首篇。

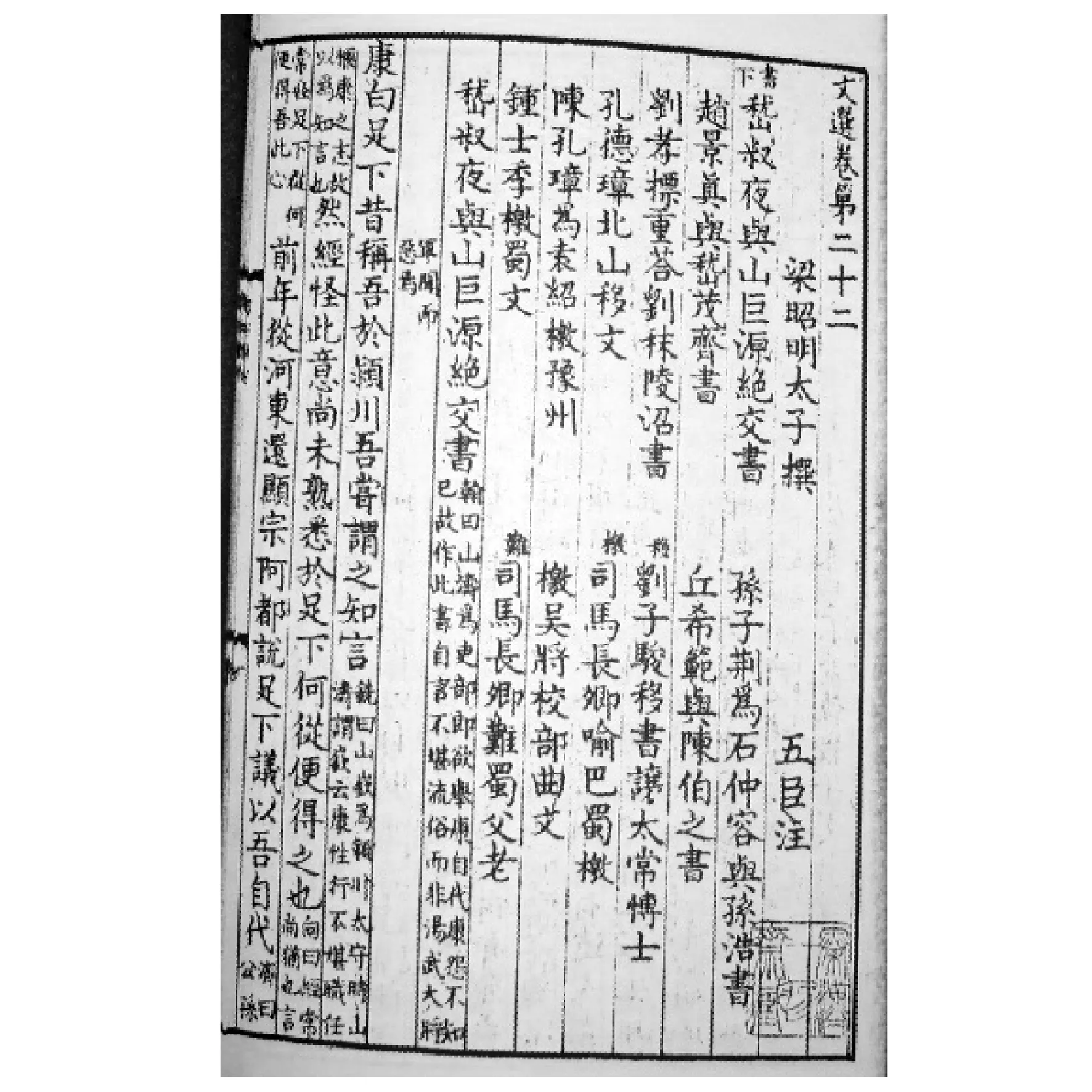

陈八郎本,据傅刚先生《〈文选〉版本叙录》,为现存唯一的宋刊五臣注全本,三十卷。朝鲜正德本,刊刻于朝鲜李氏王朝正德四年(1509年),亦为三十卷本。这两种版本卷二十二对《移》文的目录编排,与九条本完全一致。详见图二、图三:

图2 五臣注《文选》,南宋绍兴三十一年陈八郎宅刻本,台湾“中央”图书馆影印本

图3 五臣集注《文选》,朝鲜正德四年本,日本东洋文库藏

傅刚先生曾就陈八郎本编目单列“移”体的问题指出:

《文选》类目,向据现存的李善本、六臣本定为三十七类,今据陈八郎本,在卷四十三“书”类刘孝标《重答刘秣陵沼书》下刘子骏《移书让太常博士》之上应标出“移”目。[15]166

由陈八郎本、朝鲜正德本卷二十二的编目,加以九条本的编目,笔者认为,傅先生据陈八郎本得出的判断是准确的。九条本、陈八郎本与朝鲜正德本的编排,不仅仅解决了当今学术界通行的李善注本和六臣注本的文章排序与《文选序》的矛盾问题,更重要的是从中可见《文选》中还有“移”类作品。《文选》的文体,尤袤本是三十七种,但根据九条本、陈八郎本和朝鲜正德本,刘歆《移》文和紧随其后的孔稚珪《北山移文》乃“移”类作品,《文选》收入的文体至少当有三十八种*据九条本、陈八郎本和朝鲜正德本卷二十二编目,司马长卿(相如)《难蜀父老》题前,有标示文体分类的“难”字,也就说,这三种版本编目中,还有“难”体。如此,《文选》所收作品当有三十九体。由于这一问题已逾出本文讨论范畴,暂置不论。。由九条本、陈八郎本与朝鲜正德本对《移书让太常博士》的编排与归类,亦可见出这三种版本在一些地方可补尤袤本之缺,具有重要的版本价值。

《移》文当属“移”体,还可从与《文选》时代相当的《文章缘起》和《文心雕龙》中得到支持。任昉《文章缘起》:“移书。汉刘歆《移书让太常博士》,论《左氏春秋》。”[16]即肯定“移书”为独立文体,并将《移》文视为最早的“移书”之作。刘勰《文心雕龙》卷四有《檄移》篇,其中云:“相如之难蜀老,文晓而喻博,有移檄之骨焉。及刘歆之移太常,辞刚而义辨,文移之首也。”[17]379《文章缘起》和《文心雕龙》之论,说明至南朝时期,“移”作为一种文体已被当时人所认同,时人都将《移》文作为“移”体之首篇,可谓与《文选》编者不谋而合。

其实,“移”作为一种不同于书信的文体,渊源有自。就《汉书·楚元王传》“遂共移书责让太常博士”一语看,“移”在此作动词使用。同类表述还见于《汉书·律历志上》:“寿王又移《帝王录》。”[8]978王先谦补注云:“凡官曹平等不相临敬,则为移书。后汉文移字始见于此。”[18]据《汉书·律历志》记载,元凤三年(前78),太史令张寿王移《帝王录》,意在与主历使者鲜于妄人等辩论,期望废除汉武帝太初元年以来施行的太初历。由王先谦补注,可知西汉移书是在统治集团内部级别相当的官吏对某个问题见解不同、互不相让的情况下发生的,具有通过辩论树立观点,进而为朝廷施政提供参考的性质。刘歆等人“移书”之“书”,与张寿王之移《帝王录》一样,具有强烈的论辩性质,并涉及移风易俗的问题,与一般书信显然不同。“移书”,其意义也就偏重在“移”上。

值得注意的是,《后汉书·光武帝纪上》记载:更始元年(23)九月,“更始将北都洛阳,以光武行司隶校尉,使前整修宫府。于是置僚属,作文移,从事司察,一如旧章。”[19] 9-10在此,移、文二字合用,作为动词“作”的宾语呈现,显然是被当做名词、作为一种文体使用了。李贤等在此句下注云:“《东观记》曰‘文书移与属县’也。”[19] 10可知这里的“文移”具有官府文书的性质。李贤等在“一如旧章”句后又注引《续汉书》曰:“司隶置从事史十二人,秩皆百石,主督促文书,察举非法。”[19] 10说明“文移”是与察举非法、纠正时弊的政治措施相配合的一种文体。由《后汉书·光武帝纪》的记载,参以李贤等注,可见在西汉末、东汉建立前,“移”已经具有了文体的涵义,被视为在官署之间使用、具有政治功能的一种文体了。

至南北朝时期,出现了一批以“移文”名篇的作品,如孔稚珪《北山移文》、萧纲《答穰城求和移文》、任孝恭《答魏初和移文》、徐陵《为护军长史王质移文》、元世俊《为东魏与梁请和移文》、何敬容《报东魏移文》等。移文作品的不断涌现,为齐梁时期文论家关注这一文体提供了写作实践依据。《文心雕龙·檄移》就“移”如此定义:“移者,易也。移风易俗,令往而民随者也。”[17]379可见在刘勰眼里,“移”作为一种独立的文体,还具有文化上移风易俗的重要作用。这一定义说明,随着文论家对文体认识的深入与细化,至齐梁时期,“移”已经由原本的动词变成了文体性质的名词了。《文选》编选者将刘歆《移》文、孔稚珪《北山移文》编入“移”类,是以编选归类的方式表达他们对移体的看法;刘勰《文心雕龙》论古今文体,认为移和檄“意用小异而体义大同”[17]379,这就是将“移”视为一种独立的文体。这足以证明“移”在齐梁时期已成为一种专门的文体称谓。就《为东魏与梁请和移文》与《报东魏移文》两篇作品看,其作者元世俊、何敬容分别为东魏与梁的官员,他们所作移文,并非用于国内官署间的论辩察举,而是用于东魏与梁的外交和谈。由此可见,随着时代发展,至南北朝时期,移文运用范围有所扩大。

在此还有三个关于《移》文文本理解的异文问题。

1.《文选》尤袤本中,“孝成皇帝愍学残文缺,稍离其真,乃陈发秘藏,校理旧文,得此三事,以考学官所传,经或脱简,或脱编”,[20]23其中,“经或脱简,或脱编”几字,《汉书》作“经或脱简,传或间编”。严可均据此云:“《文选》无‘传’字,疑此衍。”*严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文·全汉文》,中华书局1958年版,第348页。严辑所录为“经或脱简,传或脱编”。黄侃先生《文选平点》亦有论:“‘或脱简,或脱编’二句,‘脱简’者全遗其文,‘脱编’者颠倒其次。《汉书》作‘传或间编’,案:当依此,学官所传本无传也。”[14]248刘巍先生还由此得出“两个本子最大的区别在于:《汉书》本以为孝成皇帝时‘陈发’、‘校理’‘得此三事’所资考校的‘学官所传’经典包括经与传,而《文选》本以为资以考校的‘学官所传’经典只是指经而言,不包括传”的结论[5] 147-166。然而,《文选》九条本、陈八郎本、朝鲜正德本于此正作“经或脱简,传或间编”,与《汉书》文本同。因此,将尤袤本与《汉书》对校出现的这处异文,不足以认定《汉书》与《文选》所收《移》文之文本在对“学官所传”经典是否包括经与传问题上有分歧,更不宜仅仅依据尤袤本来认定《汉书》“经或脱简,传或间编”为“错衍之文”。[5] 147-166至于黄侃先生所说的“学官所传本无传”的结论,还需细致考究。

2.《文选》尤袤本“博问人间,则有鲁国桓公、赵国贯公、胶东庸生之遗,学与此同,抑而未施”,[20]23“博问”,《汉书》做“傳问”。经查九条本、陈八郎本、朝鲜正德本、韩国奎章阁本,均做“博”。就文义而言,“博问”比“傳问”顺畅,且更能表明在汉成帝诏令引导下,刘向、刘歆等在整理图籍时咨询面之广。《汉书》作“傳”,可能是传写过程中因“博”、“傳”二字形近而致误。

3.《文选》尤袤本中,“往者缀学之士……以《尚书》为不备,谓左氏不传《春秋》”[20]24,其中,“以《尚书》为不备”几字,《汉书》作“以《尚书》为备”。经查阅陈八郎本、朝鲜正德本、韩国奎章阁本、日本明州本,均做“以《尚书》为不备”,与尤袤本同。然而,《汉书》颜师古注云:“苏林曰:‘备之而已。’臣瓒曰:‘当时学者,谓《尚书》唯有二十八篇,不知本有百篇也。’师古曰:‘瓒说是也。’”[8]P1970说明苏林、臣瓒和颜师古所见《移》文此处文字均同《汉书》,无“不”字。孙志祖《文选考异》卷三就辨析道:“圆沙本删‘不’字,云‘《汉书》无’。志祖按臣瓒注……则有‘不’字者非。”[21]说明其所见《文选》圆沙本此处文字与《汉书》同。胡克家《文选考异》还说:“当依《汉书》去‘不’字。此所引臣瓒《汉书注》甚明。又《孔丛子》云:‘唯闻《尚书》二十八篇,取象二十八宿’云云。然则今文《尚书》家有为此说者也。”[13] 952胡氏引《孔丛子》所闻今文《尚书》家的解说来推论《汉书》此处文字的可靠性,颇有说服力。值得注意的是,九条本于此正作“以《尚书》为备”,[22]与《汉书》同。因此,此处文字当从《汉书》《汉书注》和九条本作“以《尚书》为备”。尤袤本、陈八郎本、朝鲜正德本、韩国奎章阁本、日本明州本多一“不”字,可能是涉下文“谓左氏不传《春秋》”而衍。

三、《移书让太常博士》的文学价值

任昉《文章缘起》将《移》文认作移体之缘起,《文选》将其列于移体首篇,刘勰《文心雕龙》视其为“文移之首”,足见其在移体作品中具有重要价值。值得注意的是,刘勰论移体时提到三篇作品:司马相如《难蜀父老》、刘歆《移》文、陆机《移百官》,说明在刘勰眼里,这三篇均为移体代表作。但在《文选》尤袤本中,被刘勰认为“文晓而喻博,有移檄之骨”的《难蜀父老》被归入檄体,九条本、陈八郎本、朝鲜正德本则将其归入难体;被刘勰认为是“言约而事显,武移之要者也”的陆机《移百官》,则未被《文选》收入,今已失传。这至少说明,对于《难蜀父老》的文体归属与陆机《移百官》的价值认识,《文选》和《文心雕龙》的看法是不统一的。从中更能见出,《移》文在齐梁时期已被普遍认为是移体中最具代表性和典范性的作品,具有重要的文学价值。

《文选》和《文心雕龙》对司马相如《难蜀父老》文体认识的不统一,恐怕缘于移、檄、难这三种文体特征有相近处。《文选》将移、檄、难三体依次并排,《文心雕龙》把檄、移并为一篇讨论,恐怕也提示这三种文体有相近特点。难体,《文心雕龙》没有提及,而对移、檄二体的异同有论:“檄移为用,事兼文武,其在金革,则逆党用檄,顺命资移,所以洗濯民心,坚同符契,意用小异而体义大同,与檄参伍。”[17]379说明檄、移二体各有偏重,檄重武而移主文,它们针对的对象、写作的目的有所不同:檄为讨伐敌方(逆党)而作,目的为夺取胜利制造舆论;移则针对同一集团中的不同意见者或不同集团但非敌对关系者,目的为树立观点,洗濯民心。

据此来考察《移》文,不难发现,就针对的对象而论,此文针对的是把握当时经学话语权的太常博士。据《汉书·百官公卿表上》,太常主掌宗庙礼仪,博士隶属太常,其具体职责是“掌通古今”。[8]726参以《汉书·儒林传》公孙弘奏请:“太常择民年十八以上仪状端正者,补博士弟子。郡国县官有好文学,敬长上,肃政教,顺乡里,出入不悖,所闻,令相长丞上属所二千石。二千石谨察可者,常与计偕,诣太常,得受业如弟子。一岁皆辄课,能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中,太常籍奏。即有秀才异等,辄以名闻。其不事学若下材,及不能通一艺,辄罢之,而请诸能称者。”[8]3594可知汉武帝之后,太常还承担着文化教育与博士弟子的选拔、考核与任用的职责。博士官虽然仅秩比六百石,级别不高,但汉武帝独尊儒术之后,丞相多由博士出身者担任。刘歆等主撰此文时的丞相孔光就是博士出身。由此可见,此文针对的乃是同一统治集团中的不同意见者。就写作目的而论,此文是刘歆等人在当时官学壁垒森严的情况下,为争取立《左传》等古文经于学官,向拒不应对的太常博士阐明观点而作,其本身就具有在文化上移风易俗、洗濯民心的意义,乃文事。因此,从写作对象和写作目的上看,《移》文正符合《文心雕龙》对移体的界定。

在移体的写作特点方面,《文心雕龙》认为移、檄二体“体义大同”,故其在移体前所述檄体的特征,亦可视为对移体的要求。其中云:“其植义飏辞,务在刚健。插羽以示迅,不可使辞缓;露板以宣众,不可使义隐:必事昭而理辨,气盛而辞断,此其要也。”[17]379也就是说,移体文章在写作上应具有论事清晰、析理透辟、义正辞刚、气势充沛的特征。《移》文正具有这些特征。

《移》文意在论证立《左传》、逸《礼》、古文《尚书》等古文经于学官的合理性与必要性,在论证方式上,论事清晰,析理透辟。为争取《左传》等典籍的学官地位,文章用近半篇幅概括了经学自唐虞至汉成帝时期的发生、发展与传承的历史。先将汉以前经学分为孔子前、孔子时代、战国、秦四个阶段,指出孔子通过整理六经活动“以记帝王之道”,使唐虞、三代的圣王之道有了载体,得到传承,而战国尚攻战、秦焚书坑儒,道术遂灭、孔子之道绝,文化遭受巨大破坏。这就突出了孔子整理六经的历史功绩,强调了六经的神圣性以及经典被焚的巨大损失。接着转入对汉兴、惠帝、文帝、武帝、成帝等五个阶段的经典发现和传承情况的梳理剖析:汉兴至惠帝时,儒者唯有“略定礼仪”的叔孙通,经典仅《周易》得到保全。文帝时期,有伏生传授《尚书》,《诗》始萌芽,在朝儒者唯有贾谊;而伏生所传之书“初出于屋壁,朽折散绝”。武帝时期,五经传人皆出,但经典传授却出现了“一人不能独尽其经”的问题;“《泰誓》后得”,《尚书》文本亦未臻完备。这些事实有力证明,直至汉兴七八十年之际,孔子整理的经典离于全经尚远,圣王之道、孔子事业的传承,亟待经典完备、多方广学来实现。由此,文章捻出鲁恭王坏孔壁得逸《礼》、古文《尚书》、成帝“愍学残文缺”下令“陈发秘藏,校理旧文”而发现《左传》的重要文化事件,指出用这三种新出典籍来考校学官所传,发现“经或脱简,传或间编”。“间编”,即颜师古注所云:“谓旧编烂绝,就更次之,前后错乱也。”[8]1970这是用校勘实证说明学官所传之经与传有脱缺错乱,而逸《礼》、古文《尚书》和《左传》正可补学官传本之不足。文章还指出,经“博问人间”,有被抑而未施的鲁国桓公、赵国贯公、胶东庸生之遗学与《左传》等三种典籍同,进一步印证了这三种典籍的可靠性。通过一系列清晰的历史事实和校勘实践,有力说明在官学传本脱缺的情况下,亟需打破经学壁垒,立新发现的《左传》等古文经,方能接近全经,使圣王之道和孔子事业得到有效传承。如此运笔,可谓事实清楚,道理明晰,具有无可辩驳的力量。

在论证语言与论辩风格上,义正辞刚,气势充沛。这一特征在文章后半部分表现尤为鲜明。文中直斥那些固守藩篱的“缀学之士”面对脱缺经传,因陋就寡,抱残守缺,“信口说而背传记,是末师而非往古”,揭露其排斥《左传》等新出典籍的原因并非出于“从善服义之公心”,而是出于嫉妒与私意。文章还指出,这些“缀学之士”在国家需要他们为立辟雍、封禅、巡狩等重要仪典出谋划策、尽其职守时,竟是“幽冥而莫知其原”,束手无策。这些批判可谓尖锐辛辣,鞭辟入里。文章还指出,哀帝下诏令讨论《左传》是否可立,意在通过扶持《左传》等典籍以“冀得废遗”,补现有经传文本之缺,为国家大事提供助益;而太常博士却企图以“深闭固距而不肯试,猥以不诵绝之”的手段,“欲以杜塞余道,绝灭微学”。借此对比,猛烈抨击了太常博士不肯置对的卑劣猥琐与顽固不化。不独如此,文章还列举汉宣帝立《穀梁春秋》、梁丘《易》、大小夏侯《尚书》的例子,这是借先王事例论证打破官学壁垒的正确性。接着引传曰:“文武之道,未坠于地,在人。贤者志其大者,不贤者志其小者。”这是借《论语》记载的子贡之语,进一步论证要继文武之道,须像志大之贤者,有兼容并包的胸怀。征圣宗经,使文章铿锵有力,具有一种不可干犯的凛然正气。文章结尾还以居高临下的口吻告诫太常博士:“若必专己守残,党同门,妬道真,违明诏,失圣意,以陷于文吏之议,甚为二三君子不取也。”出语直切、义正辞严、无所顾忌,虽为文移,却有陈琳《为袁绍檄豫州》之类武檄所向披靡的气势,勿怪乎此文写出,招致诸儒怨恨。东汉贾逵还说:“建平中,侍中刘歆欲立《左氏》,不先暴论大义,而轻移太常,恃其义长,诋挫诸儒,诸儒内怀不服,相与排之。”[19]《贾逵传》,1237贾逵此语,一方面说明《移》文招致的直接后果,另一方面也揭示了这篇文章因辞刚义长而具有无可辩驳的力量。

《移》文写作上的这些特点,在后来的移体文中亦有体现。主要表现在,其一,后世移体文均为文事而作。如,同被《文选》“移”类收入的孔稚珪《北山移文》,据曹道衡先生和沈玉成先生考证,“当在永明二、三年(公元484-485年)间”[23],这两年,孔稚珪历任司徒从事中郎,州治中,别驾,从事史[24]。而《北山移文》所批判的周子,此时已经接受官府征召,“纽金章,绾墨绶”[20]26,成为官吏中之一员了。因此,孔稚珪《北山移文》虽是拟钟山、草堂神灵之口批判借隐居盗名欺世伪隐士周子,但实际是针对同一集团对仕隐出处的不同观念者而发,乃属文事。另外,《艺文类聚》、《文苑英华》都列有移体作品,其中,萧纲《答穰城求和移文》针对求和的穰城守将,元世俊《为东魏与梁请和移文》向梁表达弭兵意愿,任孝恭《答魏初和移文》代表梁答复东魏的求和意愿,徐陵《为护军长史王质移文》、《移齐文》为针对北齐来檄庆贺华皎擒北周拓跋定所获大捷而著文答复。这些移文虽均具有外交公文的意义,较《移》文使用范围有扩大,但就其均用于非敌对的双方的文事这一点而论,其文体性质未变。

其二,后世移体文语言上均有条理明晰、义正辞刚的特点。如孔稚珪《北山移文》以钟山、草堂神灵之口,尖锐指出周子隐居并非真有出尘之想,而是“诱我松桂,欺我云壑”,故其一旦得到朝廷征召,就立刻“形驰魄散,志变神动”,马上“焚芰制而裂荷衣,抗尘容而走俗状”。[20]26文章语言精炼生动,毫不留情地揭露了借隐居以欺世逐利的所谓名士的嘴脸。文章还对比了周子隐居前后的不同表现:隐居之际大谈玄理,“傲百氏,蔑王侯”,一派耿介拔俗之态;为官之际,则“敲扑諠嚣犯其虑,牒诉倥偬装其怀”、“常绸缪于结课,每纷纶于折狱”,完全投身于鞭笞罪犯、诉讼断案、综核赋税等事务中,全然“琴歌既断,酒赋无续”的庸俗追逐之形,[20]26-27进而对欲再过钟山的周子宣布:“岂可使芳杜厚颜,薜荔无耻。碧岭再辱,丹崖重滓。尘游躅于蕙路,污渌池以洗耳?”[20]28拒其再过钟山。文章虽拟神为文,嬉笑怒骂,却有条有理,义正辞严。又如萧纲《答穰城求和移文》:“属彼数及侮亡,运逢瓦解,石言水斗,实验地凶,飞絮雨粟,还符天怪,故沦俗骏奔,遗黎南请,所以皇略北征,事同拯溺。愍百姓之未安,伤一物之失所。”历数魏统治下灾异频现,百姓生活得不到保障的事实,以此论证梁北征的正义性。并严厉指出穰城守将“如其遂固守株,不达玄象,将恐卫将之师,复有狼居之战,侯应之讨,更睹阴山之哭”,[25]1050、1051敦促穰城守将前来投降,词锋严厉,有所向披靡之气势。其他如元世俊《为东魏与梁请和移文》指出东魏向梁请和乃出于对百姓的哀闵:“空使干戈未戢,戎马生郊,髓脑涂于原野,骸骨暴于草泽”,颂扬魏帝息兵建议乃“罢轮台之远戍,铸剑戟为农器,纳苍生于仁寿”,[26]是施惠百姓之仁政;任孝恭《答魏初和移文》“盖轩辕五十二战,义在拯民;汤武七十二征,本惟静难”,借古代圣王征伐,论证梁兴兵是为拯民于危难之中,具有正义性,但是,“百战百胜,犹苦四民;九拒九攻,终劳万姓”,兵者终究是不祥之器,由此肯定魏的请和建议:“辄勒缘边屯戍,各息烽警,旌旗尽卷,刁斗夜停”,使两国边境百姓过上“混鸡犬于四邻,接桑麻于二境”的和平生活。[25]1051这两篇议和移文,均无软弱卑屈之气,而具贞刚雄辩之风。

尽管今存六朝移文由于受当时骈俪风气的影响,语言形式上均为骈四俪六,但就其著文对象、语言风格而论,均沿承了《移》文所开创的移体文基本特征。因此,《移》文在中国古代文体发展史上,堪称移体文章的第一篇典范之作,具有重要的文学价值。

四、《移书让太常博士》的经学史意义

《移》文开启今、古文经学之争,它在汉代经学史上也有重要意义。

就文章本身看,《移》文首次清晰梳理了经学在汉哀帝以前的发生、发展与传承的历史。文中以大量的文献事实,指出遭秦火之后,博士官所修《尚书》等传世的先秦典籍朽折散绝,而孔子宅壁中出土的逸《礼》、古文《尚书》以及长期在民间传授的《左传》等古文经可补博士官经学之缺。这些梳理,为后世了解西汉经学传播与经学文献的存佚情况提供了重要参考。

就文章发表后造成的影响力看,《移》文发表后即在当时经学界引发巨大震动。这种震动不独因为此文析理透辟、义正辞刚,更重要是因为文章对博士官经学传本的批评,对古文经学文献的推崇,是建立在刘歆跟随刘向校书获得的校勘证据的基础上的。《汉书·艺文志》就记载了刘向校勘的《周易》、《尚书》的情况:

刘向以中古文《易经》校施、孟、梁丘经,或脱去“无咎”、“悔亡”,唯费氏经与古文同。[8]1704

刘向以中古文校欧阳、大小夏侯三家经文,《酒诰》脱简一,《召诰》脱简二。率简二十五字者,脱亦二十五字,简二十二字者,脱亦二十二字,文字异者七百有余,脱字数十。[8]1706

上面引文的“中”,颜师古注云:“中者,天子之书也。言中,以别于外耳。”[8]1705所谓中古文,就是当时皇家藏书处收藏的用古文字书写的图籍。而施、孟、梁丘传习的《周易》,欧阳、大小夏侯传习的《尚书》,在当时均已立于学官。说明刘向在校勘《周易》、《尚书》等儒家经典时,是以皇家藏书处的藏本与博士官传习的版本对校,从而发现博士官的传本均有脱文。因此,《移》文指出伏生所得的《尚书》是“朽折散绝”,博士官传习的经书是“经或脱简”,从而抨击太常博士非毁皇家藏书处发现的古文经是“抱残守缺”,并非凭空言说,而是有坚实的校勘依据。故此,《移》文一出,太常博士们无法从文献校勘角度进行辩驳,便对刘歆等人进行政治打压。

据《汉书》的《楚元王传》和《儒林传》记载,《移》文招致“诸儒皆怨恨”,名儒光禄大夫龚胜因之上书乞骸骨;大司空师丹因之大怒,奏刘歆改乱旧章,非毁先帝所立。汉哀帝也改变原来对刘歆的看法而责问道:“歆欲广道术,亦何以为非毁哉?”[8]1972其结果是刘歆因此得罪执政大臣,为众儒所讪,刘歆由此惧诛,求出补吏,为河内太守;王龚外放为弘农太守;房凤外放为九江太守,三人在仕途上遭受重挫。此番争立《左传》等古文经的努力以失败而告终。这一结局,足见《移》文不独在经学界引发巨大震动,还波及政坛人事。可以说,此文引发的绝不仅仅是经学领域是否立《左传》等古文经以广学的问题,更多乃是关涉今文经学独尊的现状能否被打破、当时官学的政治话语权是否受到冲击的重大问题。刘歆、王龚、房凤等人因此文而外放,恰说明西汉末经学界斗争之激烈。由于涉及旧有官学学者的政治利益,改变今文经学独尊的局面,尚任重而道远。

然而,由于《移》文指出的事实清楚,《左传》等古文经学的传播不仅未因刘歆等三人的失败而中断,反而引起更多学者的关注。《汉书·儒林传·赞》即云:“平帝时,又立《左氏春秋》、《毛诗》、逸《礼》、古文《尚书》,所以罔罗遗失,兼而存之,是在其中矣。”[8]3621参以《汉书·平帝纪》元始五年(5年),“征天下通知逸经、古记、天文、历算、钟律、小学、《史篇》、方术、《本草》及以五经、《论语》、《孝经》、《尔雅》教授者,在所为驾一封轺传,遣诣京师”[8]359,可知立《左传》等古文经学于学官,当在本年。立古文经学,虽然主要得益于秉政的王莽与时任羲和的刘歆的推助,但随着汉代学术文化思想转型的时代召唤,打破桎梏人心的经学壁垒已成为历史的必然趋势。在此趋势下,越来越多的学者开始转向关注长期被压抑的古文经学。吴承仕先生《经典释文叙录疏证》评价《左传》在西汉的兴废大略时有论:“刘歆争之,虽为众儒所绌,而成、哀以降,若王龚、王舜、崔发等均通《左氏传》,濡染已久,故迄平帝之世,遂立学官。而桓谭、杜林、贾徽、孔奋之徒通习《左氏经传》,均当西汉季年,遂启东汉古文之学。”[28]在《左传》等古文经获得重视乃至立于学官的经学发展进程中,《移》文无疑起到了唤起人们关注这些典籍的重要作用。班固《汉书·楚元王传》记述刘歆生平,重在记载此文写作的前因后果,并全文载录此文,余皆一笔带过或转入《王莽传》叙写,即以史家笔法,昭示此文的意义。

总之,在汉代学术思想转型的过程中,《移》文是第一篇批判固守经学壁垒的作品,对唤起古文经关注、推动由今文独尊到今古文融通的转型,起到了重要作用,在汉代乃至整个中国经学史上具有重要意义。

[ 1 ] 徐复观.中国经学史的基础[M]//徐复观论经学史二种.上海:上海书店出版社,2005:157.

[ 2 ] 章权才.两汉经学史[M].广州:广东人民出版社,1990:181.

[ 3 ] 唐元.刘歆的学术倾向与西汉末的复古及革新——从《移书让太常博士》谈起[J]//《春秋》三传与经学文化.2009:397-404.

[ 4 ] 钱穆.刘向歆父子年谱[M]//两汉经学今古文平议.北京:商务印书馆,2001.

[ 5 ] 刘巍.读刘歆《移书让太常博士》——汉代经学“古文”争议缘起及相关经学史论题探[J]//社会科学研究,2012(4).

[ 6 ] 郜积意.刘歆与两汉今古文学之争[D].复旦大学博士学位论文,2005:60.

[ 7 ] 刘跃进.秦汉文学编年史[M].北京:商务印书馆,2006:295.

[ 8 ] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:3619.

[ 9 ] 孔颖达,等.周易注疏[M]//十三经注疏.北京:中华书局,1980.

[10] 王利器.盐铁论校注[M].北京:中华书局,1992:3.

[11] 孔颖达.春秋左传正义[M]//十三经注疏.北京:中华书局,1980:1703.

[12] 陈景云.文选举正[M]//宋志英,南江涛.《文选》研究文献辑刊:第36册.北京:国家图书馆出版社,2013:300.

[13] 胡克家.文选考异[M]//文选.北京:中华书局,1977:952.

[14] 黄侃.文选平点[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[15] 傅刚.《文选》版本研究[M].西安:世界图书出版西安有限公司,2014.

[16] 任昉.文章缘起[M]//文渊阁本四库全书:第1478册.台北:台湾商务印书馆,1986:215.

[17] 范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.

[18] 王先谦.汉书补注[M].北京:书目文献出版社,1995:384.

[19] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[20] 刘歆.移书让太常博士[M]//南宋淳熙八年尤袤刻本文选,北京:中华书局,1974.

[21] 孙志祖.文选考异[M]//宋志英,南江涛.《文选》研究文献辑刊:第41册.北京:国家图书馆出版社,2013:224.

[22] 萧统.文选(九条家《文选》古抄本残卷)[M].日本东北大学图书馆藏.

[23] 曹道衡,沈玉成.中古文学史料丛考[M].北京:中华书局,2003:428.

[24] 曹道衡,刘跃进.南北朝文学编年史[M].北京:人民文学出版社,2000:255.

[25] 欧阳询.艺文类聚[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[26] 李昉.文苑英华[M].北京:中华书局,1966:3346.

[27] 吴承仕.经典释文序录疏证[M].北京:中华书局,2008:110.

(责任编辑:梁临川)

ALetterofCriticismtoTaichangBoshi:ItsLiteraryValueandSignificanceintheHistoryofConfucianClassics

LONG Wen-lin

(CollegeofChineseLanguageandLiterature,GuangxiUniversity,Nanning530004,China)

ALetterofCriticismtoTaichangBoshiwas an article written in the first year of Jianping Period under the reign of Liu Xin in Han Dynasty. It originated from both the idea of transformation stimulated from the study ofTheBookofChangeand the academic atmosphere in studying Confucian classics in ancient scripts such asZuoZhuan. The idea of transformation and academic atmosphere provided the article with ideological resources and emotional basis. In a genre of Yi (correspondence between officials),ALetterofCriticismtoTaichangBoshicriticized the conservative attitudes of Taichang Boshi towards classics in new scripts and their blockade of the versions in ancient scripts, brought a strong impact on the academia of Confucian classics, and was of great significance in the transformation of the studies of Confucian classics in Han Dynasty and even in the whole history of Confucian classics.

ALetterofCriticismtoTaichangBoshi; literary value; significance in the history of Confucian classics

10.3969/j.issn 1007-6522.2017.06.006

2017-01-26

国家社会科学基金项目“西汉社会转型与文学演进”(12XZW002)

龙文玲(1969—),女,广西龙胜人。广西大学文学院教授,文学博士,主要研究周秦汉文学、文献学。

I206

A

1007-6522(2017)06-0064-15