思辨与思变

——对西洋管弦乐队的摆位的思考与实践兼谈民族管弦乐队的摆位

2017-11-14王宁

■王宁

创作研究Research

思辨与思变

——对西洋管弦乐队的摆位的思考与实践兼谈民族管弦乐队的摆位

■王宁

笔者从学习乐器、参加乐队演奏、指挥乐队演出开始走上职业音乐道路,从一个乐队声音的制造者到一个创造者及聆听者。多年从事着乐队音乐创作及作曲和管弦乐法教学与研究,对管弦乐队有很多想法和思考。西洋管弦乐队发展至今,由自由组合的不固定的小型编制乐队到相对固定编制的大型管弦乐队,其发展已经了几百年的时间。随着作曲家们对交响乐这种体裁写法的趋同,交响乐队的乐器及编制也相对固定下来,并为写作提供了相对固定的参照。虽然乐队编制相对固定了,但是乐队中各种乐器和各个乐器组在乐队中的摆位却在这几百年中一直在变化着,不但随地域不同而不同,也随作曲家的要求、指挥家、表演及音乐厅场地等方面的因素而不同,有时大相径庭。历史上曾经的各种摆位这里不一一赘述,主要谈谈笔者对当今管弦乐队的摆位思考。

乐队的摆位不是为了好看,而是为了好听。“好听”要解决的重要问题之一,就是乐队的音响平衡问题。我们学习各种乐队配器的管弦乐法,在乐队音乐创作中经常要考虑并要认真处理的一个重要问题,就是解决各乐器组之间的音量平衡问题。这也是指挥在指挥乐队时要随时面对并加以处理的问题。

从音量方面看,管弦乐队的几个乐器组中,弦乐组通常是比较柔弱的,所以也需要很多人;而木管组稍好一点,最强的是铜管组。(打击乐器组的情况比较复杂,种类繁多,参与乐队的乐器种类和数量也相对不固定,在此不在讨论范围之内)。当乐队弱奏时还好,大家都相安无事,而一旦全体以中等力度及以上的强奏时,弦乐(包括木管)就会被掩盖。特别是乐队全奏时,即便使出浑身解数也难以抵挡铜管排山倒海式的音响洪流。这时的弦乐、木管的任何音乐上的表现都会显得力不从心,即便是分组的写法和创作上各种精心的设计也都会因心余力绌而大打折扣。这种现象在管弦乐队发展的几百年中一直未得到有效解决,而导致作曲家不得不在写法上有所顾及,指挥家也必须临阵随时处理相关情况,以取得相对的平衡。

另一方面,铜管的弱、中强、强、特强等力度演奏的音色也是有差异的。有时我们就是需要铜管的强奏的音色,而这时弦乐的织体成分又很重要而不能被掩盖,我们对铜管的使用就会有所顾忌,甚至会影响到我们乐思的流露和发挥。这种情况的一个主要原因,就是铜管的“直达声”造成的。在铜管乐器组中,声音相对较弱的是圆号,而最强的当然是小号、长号和大号(大号因喇叭口朝上,与其他铜管乐器不同,所以不加讨论)。除了乐器本身及音色因素之外,一个最主要原因是:小号和长号是“直达声”,因为喇叭口直接朝向听众;而圆号是“反射声”,因为喇叭口朝向舞台里面。这就导致了强者越强、弱者越弱的局面。而对整个乐队来说,虽然把最柔弱的弦乐声部摆在离听众最近的地方,但是面对铜管的强大和直达声的压倒性优势,这点距离的差距根本无济于事。所以要从根本上解决这个问题,就要把铜管乐器的朝向进行调整,这样才能把这个困扰多年的问题加以解决。

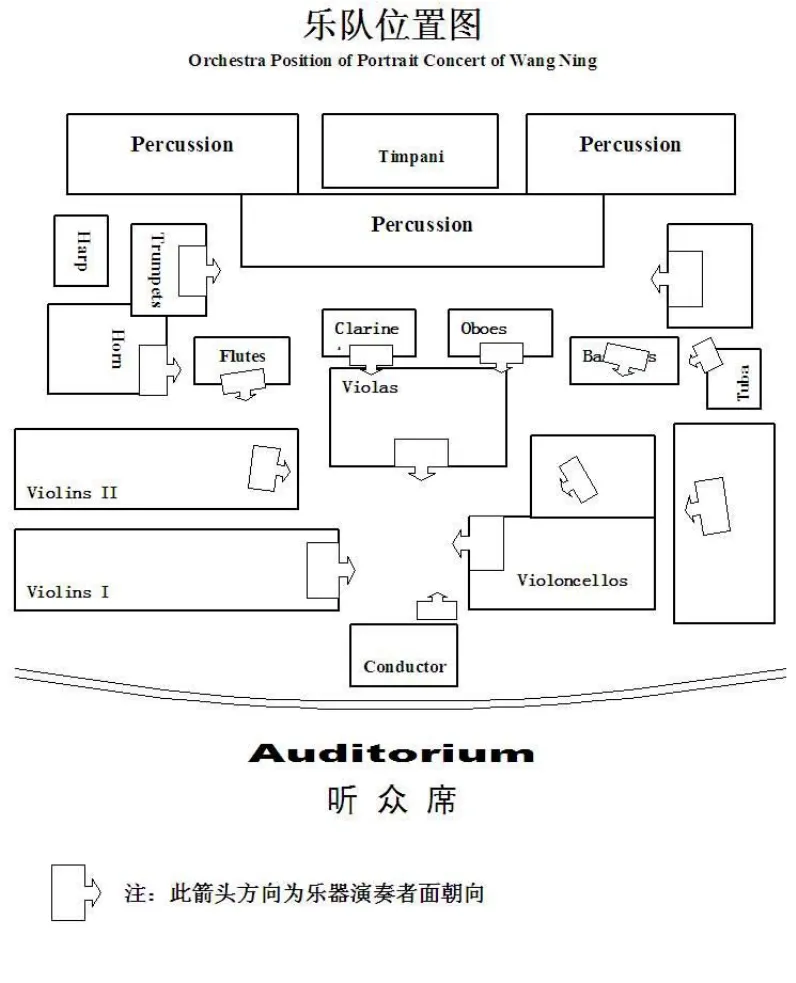

下面是笔者对乐队铜管乐器的摆位的调整:

圆号:坐在舞台(听众朝向)的左侧,面向舞台右侧(而不是以前的面向听众)。这样,乐器的喇叭口在最大限度上朝向了听众,加大其直达声的成分。

长号:坐在舞台右侧,面向舞台左侧(不是以前的面向听众),乐器的喇叭口最大限度朝向舞台左侧,减少直达声成分,变为反射声。

小号:坐在舞台左侧,在圆号的里面位置,面向舞台右侧,乐器的喇叭口朝向舞台右侧,同样最大限度地改直达声为反射声。

为了铜管演奏时便于看到指挥,他们的座位要尽量靠向两端,虽然座位朝向有所改变,但是也能很方便看到指挥,同时这样也给反射声留有更大的反射空间。摆位的改变会对整体乐队强奏时的音响的不均衡状况有所改善,对上述创作和演奏方面的所述问题也会有所改观和解决,同时也可以改善全奏时铜管的强奏对木管乐器演奏员的影响。

这个想法已经思考了很多年,但是一直没有机会实践,主要是要面对挑战:演奏员是否愿意和习惯、指挥是否习惯这种改变等等。这不仅是对我国乐队几十年的习惯的一种改变,从大范围讲,是对全世界乐团几百年习惯的改变。音乐历史就是一个不断探索、发现、改变和创新的历史,乐队和乐器的发展也同样,由原来的原始状态逐渐改良、改革、改变才有今天的形制,乐队的发展亦然。今天的乐队也并不是一切定型不变了,发展变化仍将继续,根本停不下来,这是事物发展的规律。

笔者一直在寻找机会来实践乐队新摆位这一想法。恰逢国家交响乐团举办笔者交响作品专场音乐会,笔者向乐团提出在音乐厅演出时使用新摆位的想法,并已经做好被否决的思想准备。没想到关峡团长和邵恩指挥都同意按新的摆位演出,只是要事先和演奏员沟通好。而后和演奏员的沟通也相当顺利,大家都非常支持,这让我非常感动。因为演出前突然调整座位,演奏员要重新熟悉和适应新的音响环境,这是比较冒险也很容易被拒绝的,没想到乐团如此配合和容忍作曲家这样一个有点“调皮和刁难人”的要求,乐团的宽容和支持,更增加了我的信心。

由于音乐厅舞台面积所限,乐队编制又比较大,铜管的位置没有办法调整到我预想的位置上。但是即便是这样,由于声音朝向的改变已经对整体乐队全奏音响有所改变。很多业界同仁认为这是一个科学和可行的摆位方案,指挥家杨又青音乐会后表示:“声音确有改变,是个很好的想法,以后我的乐队也用这种摆位。”

关于乐队摆位的其他方面的思考:

弦乐组:

小提琴:古典时期第I和第II小提琴分列在指挥的两侧,这也有一定道理。因为I、II小提琴的重要性不一样,声音的朝向也有所区别。而且古典音乐中的弦乐队是核心,I、II提琴有时经常扮演不同的“角色”,分列两边层次更为清晰。但是近现代的音乐写作,I、II提琴经常是演奏同一类型的东西,织体关系比较紧密,分裂两边声音会发散,而且两组乐器的音量差异也比较明显,不利于该乐器声音的聚合,还是都摆放在左侧比较好。

中提琴:有的乐队把中提琴摆放在指挥右侧,这样中提琴就没有直达声到达听众。弦乐本身音强就比较弱,应该尽量多的给听众直达声。笔者认为指挥右侧还是摆放大提琴比较好,把中提琴摆放在指挥对面一带地方(如有可能也尽量靠左侧摆放),这样可以让中提琴的直达声更多的朝向听众。

打击乐器组:

建议把有固定音高的色彩装饰性乐器(如颤音琴、钟琴、马林巴等)一起放在一侧,这样他们演奏起来互相容易倾听和参照。把无固定音高的打击乐器(如小鼓、大鼓等各种鼓及锣、镲等等)一起放在另一侧,这样它们的音响对有固定音高的打击乐器影响会减弱些。

关于民族管弦乐队乐队的摆位

在2000年香港中乐团举办的“大型中乐作品创作研讨会”上,笔者提出关于二胡的摆位问题,指出二胡不应该像小提琴一样放在指挥的左侧,而恰恰相反应该放在右侧。因为小提琴放在左侧,发音孔正是朝向听众的;而二胡放在左侧,发音孔是朝向舞台里面的,放在右侧,发音孔才是朝向听众才有直达声。二胡和小提琴都属于弦乐,道理一样,直达声越多,越不容易被淹没。同理,二胡、高胡、中胡和都应该放在指挥右侧区域,中胡靠里,也可以放在指挥右前方一带。

而弹拨乐如柳琴、琵琶、阮等,放在指挥左侧时,乐器的发音孔也更倾向于听众。当然也可以放在指挥对面区域,将大提琴(或大革胡)放在指挥左侧或与弹拨对调放在指挥对面。与上述西洋管弦乐队铜管问题同样,民族管弦乐队中的唢呐也是音强很响的乐器,也应该放在舞台侧面,喇叭口朝向舞台侧面,尽量减弱其直达声,与其他乐器组取得相应的音量平衡。

这里顺带谈谈音像制品的声音和乐队现场真实的声音的问题。由于通过现在的设备和拾音技术,在后期制作中可以把音响平衡问题解决得很好,不会出现上述问题,但是音像制品的声音和现场声音还是有着天壤之别的。而人们在听多了音像制品后,往往忘记了真实的现场声音,有时甚至导致配器上的“大胆”和不符合实际的“幻想”。我们只想想这样一个事实:现场听众有任何一个人能像麦克风和乐器之间那么近的距离来听乐器演奏吗?没有!有像麦克风那样的强指向性的耳朵吗?也没有!所以音像制品还音的声音都不可能是我们现场听众听到的真实的乐队声音。这一点对学习乐队写作的学生和接触乐队不多的创作者来说,确实要引起重视。要想获得真正的经验,只有面对真实的乐队去聆听。

王宁中国音乐学院作曲系教授、博士研究生导师

(责任编辑 张萌)