钱耕森先生“大道和生学”的哲学意义

2017-11-11汪致正

汪致正

钱耕森先生“大道和生学”的哲学意义

汪致正

钱耕森先生提出的“大道和生学”,与各种囿于社会学领域的“社会哲学”或名为“哲学”实为“社会学”的新学说相比,其哲学贡献是显而易见的。其贡献之一是揭示了西周末年的史伯提出了中国早期的哲学概念、哲学术语、哲学命题和哲学原理,并且将中国哲学史提早了180余年;其贡献之二是确认了史伯论述“和生万物”这一哲学命题和“以他平他谓之和”这一内涵和定义,其实质是提出了“认识万事万物的产生和变化,取决于构成事物的不同要素之间是否‘平衡’”。因此,“大道和生学”是研究和认识自然界和人类社会中,“平衡”与本质和规律如何共同起作用的重要哲学学说。对此,可从“和生学”之真、“大道和生学”之美、“大道和同学”之善对“大道和生学”进行检验,得出结论是:“大道和生同生学”的哲学原理是对“大道和生学”的补充和完善,该学说不但对社会科学研究具有普遍意义,对自然科学的研究也具有普遍意义。

钱耕森;“大道和生学”;“大道和生同生学”;哲学意义

在人类发展的重要历史时期,哲学经常发挥着重要作用,可是在世界哲学界中,中国哲学似乎并未受到应有的重视;在当代教育中,哲学也似乎被边缘化而成为鸡肋。对于前者,不少哲学研究者辩解说,那是由于西方人不懂得中国文化和思想;对于后者,不少哲学教育工作者辩解说,这是由于当代人更关注实用知识和技能。

有幸的是,近些年来,哲学界提出了一些新学说,例如,冯契先生的“智慧说”与“转识成智说”“广义认识论”等;张世英先生的“横向超越说”“希望哲学”;李泽厚先生的“实践理性说”;张立文先生的“和合哲学论”;王树人先生的“象思维”观念;刘茂才先生的“中介论与相似论”;刘纲纪先生的“实践本体论”;陈来先生的“仁学本体论”;杨国荣先生的“具体形而上学说”;赵汀阳先生的“无立场”的立场,对“可能生活”与“第一哲学”的思考;胡守钧先生的“社会共生论”;钱耕森先生的“大道和生学”,等。这些学说都展示出当代中国哲学的新思路。其中,尤其值得关注的是钱耕森先生提出的“大道和生学”。

一、“大道和生学”的意义

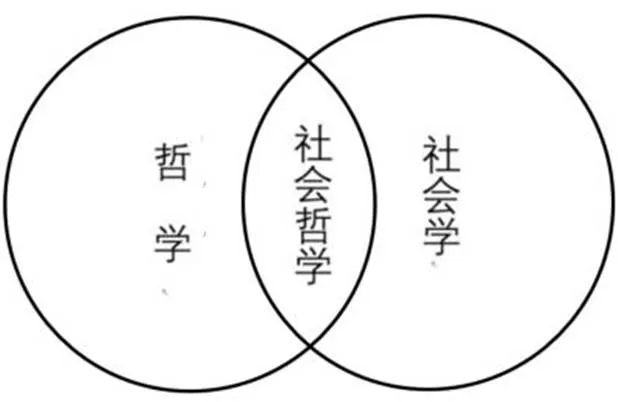

从目前哲学界的现状看,不少称为“中国哲学”的学说其实应该称为“中国社会哲学”,因为这些学说在自然科学领域并不具有普遍指导意义。而不能被自然科学界认可的所谓哲学应该说并不是完整的哲学。因为,哲学是研究自然、社会和人生的,缺一不可,这已是众所周知的共识。当笔者注译《老子》一书(注:汪致正《汪注老子》,人民出版社2016年版)时,一位美国科学家提出,如果老子的基本原理和通用方法不能被自然科学家认可,不能用于指导自然科学的研究,那么所言老子就不是西方自然科学家和社会科学家都尊崇的那位哲学家老子,而只是囿于社会学领域的社会学家或社会哲学家笔下的某老子。

界定哲学与社会哲学的必要性,可从图1、图2看出。图1中,位于基础层万事万物域的哲学外延最宽;第二层社会域的社会哲学的外延缩小,内涵增多;第三层各分领域哲学的外延更小,内涵更多。显然,基础层万事万物域的哲学才具有普遍指导意义。

“大道和生学”提出了既适用于社会域,又适用于自然域的基本原理和通用方法,因而具有普遍指导意义。由后文的论证可知,“大道和生学”可以在现实的不同领域、不同学科的教学和实践中,指导如何认识和实践,因此可以说,它是新哲学体系的一个重要分支。

第四层 第三层政治域 军事域政治哲学 军事哲学 生物非生物修身齐家治国平天下其他 第二层自然域自然哲学主要研究自然界的本质与规律社会域社会哲学主要研究人类社会(包含思维)的本质与规律 基础层万事万物域 或 宇宙域哲学是基础学科,主要研究自然界和人类社会的本质与规律

图2 哲学与社会学关系图

而其他学者提出的某些所谓哲学学说,其中有些是“社会哲学”学说,有些是名为“哲学”实为使用哲学术语的社会学说,例如,中国人民大学张立文教授提出“和合哲学论”,他在该书的前言中说:“和合学的终极追究就是‘和合起来’,‘和合起来’的逻辑进程,始终是一个基于主体自觉、自愿和自由的创造性的生生过程。和合不是自然法则,也不是客观规律,而是一种亟待弘扬的人文精神,是一种哲学智慧。”[1]上海复旦大学胡守钧教授提出“社会共生论”,他在该书的基本原理中说:“何谓共生论,社会共生论,形式上借用了生物共生论的某些概念,实质是研究社会共生现象而建立的一种社会哲学。”[2]

与前述各种囿于社会学领域的“社会哲学”或名为“哲学”实为“社会学”的新学说相比,“大道和生学”的哲学贡献是显而易见的。

二、“大道和生学”的贡献

“大道和生学”的贡献是多方面的,本文仅介绍其中两个主要贡献。

第一个贡献,在于揭示了西周末年的史伯就已经提出了中国早期的哲学概念、哲学术语、哲学命题、哲学原理。钱先生认为史伯所说的“夫和实生物”,是最早以“和”明确回答万物生成的形而上学的根本问题。

钱先生主张史伯是中西哲学第一人。钱先生这一成果以确凿史实改写了中西哲学史最初的记载。

史伯的生卒年代没有可靠的记载,但据钱先生从《国语·郑语》中考证,史伯作为周幽王(前795―前771年)时期的太史,提出“和生”哲学约在公元前774-前771年间。而西方哲学史上第一位古希腊哲学家泰勒斯的鼎盛年约在公元前585年[3](根据希罗多德的史料记载,一般推算为泰勒斯大约出生于公元前624年,或根据第欧根尼·拉尔修记载,阿波罗多洛在《编年史》中认为泰勒斯生于公元前640年[4]114)。据史实推算,史伯比泰勒斯提出哲学思想要早约180余年。

第二个贡献,在于确认了史伯论述“和生万物”这一哲学命题和“以他平他谓之和”这一内涵和定义,其实质是提出了“认识万事万物的产生和变化,取决于构成事物的不同要素之间是否‘平衡’”。

钱先生的《大道和生学简论》指出史伯关于“和”的这个定义里,至少包括了三个要点:

第一,“和”的组成,不像“同”,只是单一的“自我”而已,而是包括了多元的“他”,即“他、他、他……”

第二,多元的“他”,即“他”与“他”之间的关系,必须是“平”的,也就是“平衡”的关系。

第三,当他与他达到高度“平衡”时,即“和谐”之时,则新生事物也就会油然而生了。

所以,史伯断言“夫和实生物”,并以“以他平他谓之和”予以有力的证明。

第四,钱先生辩证地指出史伯强调了“和”的作用,并没有谈到“斗”的作用。在一定条件下,斗争也可以推动事物的发展变化,当然其斗争的目的还是为了恢复“和”,恢复“平衡”。

第五,钱先生认为史伯的“和生学”产生了广泛而深刻的影响。例如,孔子所说“君子和而不同,小人同而不和”(《论语·子路》),明显是受了史伯“和同之辨”的影响。老子的“道生万物”说,则更是受了史伯“和生学”的影响。

第六,钱先生提出了“和”的目的或者结果是“生”。在自然界,“和生”是万事万物产生和变化所遵循的规律;在人类社会,“和生”则是人们认识和遵循规律的结果。

总之,钱先生的“大道和生学”的贡献,是一以贯之地主张万物的产生和存在以及人们对其认识都离不开“平”。“平衡”这一要素与本原、规律等基本要素共同起作用,形成了能够被认识或已经被认识的事物、事物的本质以及事物的规律。

为了认识“平衡”的哲学意义,首先要明确一些基本概念:

(一)“平衡”的出处

“平衡”一词出自《汉书·律历志上》:“权与物钧而生衡,衡运生规,规圆生矩,矩方生绳,绳直生准,准正则平衡而钧权矣。是为五则。”意思是“秤锤与所称之物均衡可据此造出持平之器,持平转动可以制作画正圆之器,环绕[垂直]分圆可以制作画正方之器,有正方为据则可定法度,定法度则可制水平之器,水平之器持正则平衡之器就能够均衡秤锤与所称之物,这是五项标准”。由此可见“平衡”原先是指衡器两端承受的重量相等,引申为一个整体的各部分或对应的各方面在质量或程度上均等或大部分均等。

(二)“平衡”所涉范畴

“平衡”是一个多范畴概念。在不同的语境中,“平衡”的概念不同,在事物产生、发展、消亡或转化的变化过程中,“平衡”有时是指“平衡状态”,有时是指“平衡关系”,有时还可以指“对立的各方面在数、量、质上的相等或相抵”等等。本文主要涉及前两个范畴。

(三)“平衡”的意义

试想,如果人们关注并认识的事物达不到相对稳定的“平衡状态”,而是始终处于不稳定的“失衡状态”,事物的本原和规律如何能起作用,如何能形成事物固有的根本属性,即事物的本质。

同理,如果人们关注并认识的事物关系不是处于一种相对稳定的“平衡关系”,而是始终处于不稳定的“失衡关系”,如何能认识事物固有的、本质的、稳定的、反复出现的一般性必然联系,即事物的规律?

笔者认为钱先生所说的“平”“平衡”是侧重指事物发展中客观存在的“平衡状态”和“平衡关系”。经笔者初步研究,认为“大道和生学”值得哲学界从两方面进一步研究。

第一方面社会学领域,众多学者已经写了不少文章研究“大道和生学”在社会学领域的普遍指导意义,因此本文不再赘述。

第二方面自然科学领域,笔者对自然科学领域的一些理论成果进行了初步检验,并交由国内的自然科学专家和美国的自然科学家审查了初步检验结果。

“和生万物”这一哲学命题的正确性,从现代认识的物质构成便可看出:物质是由分子、原子、离子(带电荷的原子或原子团)构成;分子由相同或者不同原子组合而成,而原子由原子核以及核外电子组成;原子核由质子和中子构成,质子与中子均由一些基本粒子组成。

在现阶段已经认识并证实了物质各个层面的成分之间或成分自身,均是由两个以上多元的“他”,即“他、他、他……”构成。总体上说,“以他平他”的不同成分的关系在物质的产生占主导地位,即使在化学中,纯净物是同种分子构成,但这些同种分子仍是由原子和原子核这两种不同成分所构成。

笔者的结论是,“大道和生学”是研究和认识自然界和人类社会中,“平衡”与本质和规律如何共同起作用的重要哲学学说。

三、对于“大道和生学”的检验

不少哲学家论述事物产生和发展的矛盾对立统一时,强调对立或斗争起着决定作用,认为对立面的斗争是绝对的、对立面的统一是相对的。其实,如果要全面认识事物的变化,就不应该过于强调事物变化中某个方面的作用,绝对和相对的说法应该重新探讨。实际上,在事物构成的每一个层面,确是由两个以上的不同元素,在某种东西的激励下,不断经过激发与制约,吸引与排斥、冲突与稳定,经由不稳定状态,最终达到稳定状态,即平衡状态(包括动态平衡),形成了可被认识的事物本质。从事物变化的每一个阶段看,一事物之所以是此事物而不是其他事物,是由于此事物在“变”的过程中,阶段性动态变化很难呈现稳定状态、很难被把握;一事物之所以被认为是此事物,是由于该事物已经处于“化”的平衡状态。原有平衡状态终结,便产生了“新变”;“新变”之后,该事物便不再是原事物,而且在“新化”的新平衡状态之后,形成新的事物。在现实中,人们所认识的事物本质和规律是由平衡状态和平衡关系显现出来的,这一点从人类社会和自然界的许多领域都可以得到证实。钱先生的“大道和生学”为这方面的探讨提出了新的课题。

对于“大道和生学”的检验可以从三方面进行:

(一)“和生学”之真

“和生学”的“和生万物”是史伯提出,并经钱耕森先生论述的哲学命题,它指出了万物生成和发展中“两个以上的不同要素的平衡状态和平衡关系可以生发万物”。这个命题与客观事实相符合,显示出“和生”之真。

客观存在的万事万物从“无”到“有”,即从“存在的隐性生成模式”到“存在的显性模样”的产生过程中,一直存在某种对立统一关系,激励着不同成分,产生了不同事物,形成不同的根本属性,也就是不同的本质。真正的认识就是透过现象达到本质。而这本质的形成和存在都与平衡的形成与存在有关。所以,“和生”的“和”在认识产生事物的本体和本质中起着决定作用,这是“和生学”的重要贡献。

在目前所见到的哲学专著和论文中,集中论述“平衡”尚属不足,本文侧重论述“和生万物”中“平衡状态”的哲学意义,这对于认识事物的“本质”十分重要。由于论述社会平衡状态的文章已经较多,故本文侧重运用自然科学的成果,检验“平衡状态”与认识事物的本体、本质密切相关的关系:

例1,物质构成:

在物质构成理论中,能认识某成分是此成分而非彼成分,是由于该成分处于稳定状态,而这种稳定状态是由于该成分内在要素之间的平衡状态形成的。

分子结构理论之一是把分子看成一个静电平衡体系:电子和原子核的吸引力倾向于最大,电子间的斥力倾向于最小,各原子核和相邻原子中电子的引力也是很重要的。

原子结构理论中,原子核内质子和中子的稳定是由于强相互作用力这种吸引力,与质子之间的电磁力这种排斥力达到平衡状态,从而维持了原子核的稳定状态。

例2,力学平衡状态:

认识物体的静止状态、匀速运动状态,就需要认识物体的平衡状态。物体相对于地面保持静止、匀速直线运动或匀速转动的状态叫物体的平衡状态,简称物体的平衡。

例3,场作用下的物体平衡状态:

认识物体在场作用下的状态,就需要认识物体在场作用下的平衡状态。重力场以及其他有势场的物体在场作用下的平衡状态的分为:稳定平衡,不稳定平衡,亚稳平衡,随遇平衡。

例4,化学平衡状态:

认识化学反应的状态,就需要把握反应物的平衡状态。化学平衡是有条件的平衡,当外界条件变化,原有的化学平衡被破坏,在新的条件下,平衡发生移动,最终又会建立新的化学平衡。

例5,天体的动态平衡:

认识天体运行状态,就需要把握天体的动态平衡状态。

例如,地球等八大行星围绕太阳旋转,月亮绕地球旋转,就是引力和离心力处于平衡状态。

例6,人的体液平衡:

认识人的体液是否正常,就需要认识体液是否处于平衡状态。体液广泛分布于细胞内外,具有相对稳定的酸碱度,体液的稳定状态是人体正常新陈代谢所必需的。体液平衡可分为水平衡、电解质平衡、渗透压平衡、酸碱平衡,等。

例7,生态平衡:

认识生物和环境之间、生物各个种群之间是否协调、稳定,就需要关注生态各个相关要素的平衡状态。

生态平衡是指在一定时间内生态系统中的生物和环境之间、生物各个种群系统内各组成成分之间保持一定的比例关系,能量、物质、信息的输入与输出在较长时间内趋于相等,结构和功能处于相对稳定状态;在受到外来干扰时,能通过自我调节恢复到初始稳定状态。在生态系统内部,一定时间内保持能量与物质输入、输出动态的相对稳定状态。

上述现代自然科学例证证明,钱先生认为史伯所说“和实生物”的“和生”是指相关的两个以上不同的对立要素达到相对平衡状态,于是产生可被认识的不同事物。钱先生集中论述了在事物的本体和本质形成过程中,“和生物”的作用,这一命题具有哲学意义,而不仅是社会哲学意义。

(二)“大道和生学”之美

“大道和生学”是钱先生在史伯“和生万物”、老子“道生万物”的基础上,提出的新学说。自然界和社会产生不同事物的规律之所以能被认识,并能够用以指导进一步的认识和实践,是由于事物的某些成分与相关因素之间存在某种“平衡关系”。在认识规律时,关注“平衡关系”十分重要,有时也是必要的。“大道和生学”值得赞美。

老子最早提出“道生万物”说。他运用了“道(规律和本原)和德(理性认识并遵循道的结果)”的基本原理和通用方法,论证了万物的产生和发展是由事物的本原和规律决定的。老子的“道生万物”深刻认识到规律在万物产生和发展中的作用,《老子》中关于大道、天之道有过多次论述。例如:

第三十四章:“大道氾兮,其可左右也。成功遂事而弗名有也。”意思是“普遍规律广泛存在啊,它可以支配万物”。

第九章:“功遂身退,天之道。”意思是“事业成功了,便归隐退出,就像自然界的规律一样(自动调整平衡)”。

第七十七章“天之道,其犹张弓乎?高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之。天之道,损有余而益不足。人之道则不然,损不足而奉有余。孰能有余而有以取奉于天者?唯有道者乎?”意思是:“自然界的规律,不就像拉弓射箭吗?过高就压低,过低就抬高;弦紧就放松,弦松就加紧。天之道,是减少多余,以补充不足(自然而然地调整平衡)。而社会的规律却不是这样,是减损原本贫穷的人,用以奉养已经富余的人。谁能够(遵循自然界的规律)将多余的东西取来奉献给普天下的穷人呢?只有认识并掌握规律的人吧!”

在自然科学的发展过程中,人们通过观察“在同样条件下,总是反复出现同一事实”的现象,归纳总结出事物具有一种固有的、本质的、反复出现的一般性必然因果关系,并通过实验、制定了一系列定律。虽然古希腊赫拉克利特(鼎盛期约公元前504-前501年[4]339)就已经使用logos将类似后人“理性认识规律”的概念引入哲学,但真正系统论述“理性认识规律”的主要是伽利略(1564-1642年),他系统研究了事物的规律,并用以指导科学实验。而在中国,老子(约公元前600-前470年)便已使用“德”和“道”提出了“理性认识规律”的概念。《老子》第五十一章“道生之、德畜之”,意思是“规律和本原生发万物,而理性认识归纳总结它(规律和本原)的作用”。就系统论述“无论认识或施为于自然界还是人类社会,都要认识规律、掌握规律、遵循规律,不能违背规律而妄为”而言,有兴趣的学者可以研究中国古代哲学是否超过了古希腊哲学的相关论述。

钱先生把史伯的“和实生物”的“平衡关系”和老子的“道生万物”结合起来,提出“大道和生”这一新的哲学命题。为了成为经得起西方哲学界讨论和检验的中国哲学学说,笔者进行了如下初步检验:

如果想要认识事物生成、发展、衰亡的变化规律或转换规律,那么就要关注事物生成、发展、衰亡的各个阶段的“平衡关系”。例如,自然科学研究证实并制定了一些规律,这些规律都与“平衡关系”密切相关,有些还可以用数学等式表示两部分要素之间的平衡关系:

例1,牛顿三大定律:

第一定律:一切物体在任何情况下,在不受外力的作用时,总保持相对静止或匀速直线运动状态。

第二定律:物体加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。数学表达式为∑F=ma。

第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力,在同一条直线上,大小相等,方向相反。数学表达式为F=-F'。

例2,能量守恒定律:

能量既不会凭空产生,也不会凭空消灭,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变,转化或转移前后的能量是平衡的。

例3,质能方程式:E=MC²:

其中E代表物质的能量,M为物质的质量,C为光速。该公式表示出物质能量与质量X光速平方之间的平衡相等关系。

例4,中医四大平衡:

《黄帝内经》提出了四个平衡:一是环境平衡,即“处天地之和”,意思是人必须顺应自然界的规律安排生活和劳作:二是动静平衡,即“形劳而不倦”,意思是人参加劳动或运动要适度;三是饮食平衡,即“饮食有节,谨和五味”,意思是因不同情况适当调节进食,做到五味平衡不偏食;四是心理平衡,即“虚邪贼风、避之有时、恬淡虚无、真气从之、精神内守、病从安来”,意思是出现反季节规律的异常气候要及时回避,使恬淡虚无的心态与先天的原动力一致,精神上内守平衡就不会得病。

例5,会计恒等式:

会计恒等式反映了经济运行活动中,企业经营的资金使用与资金来源之间的平衡关系,如果出现不平衡的情形,说明存在问题。

资产﹦负债﹢所有者权益。

凡此种种不胜枚举,反映出在人们关注的自然界和人类社会中,客观存在的“平衡关系”对于认识事物的规律起着重要的或决定性的作用。

(三)“大道和同学”之善

钱先生指出“同”与“和”“异”之间,既有区别,又有联系,史伯看出了“同”的“不继”的消极一面,遂强调了“同”与“和”“异”的区别。但却未能看出“同”也有“生物”的积极一面,遂忽略了“同”与“和”“异”的联系。他并不知道“和”“异”之中还有“同”,“同”之中还有“和”“异”的辩证关系。

钱先生在“和生万物”“道生万物”的基础上,提出了“同”与“和”“异”之间的辩证关系,指出“同”也有“生物”的积极一面,指出了“同”与“和”“异”的互补关系。

钱先生论证“和”与“同”的关系时,引用了大量经典作为论据,仅举几例:

例1,《论语·子路》:“君子和而不同,小人同而不和。”《论语·卫灵公》又说:“道不同。不相为谋。”

例2,《周易·乾卦·彖》说:“保合太和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。”《周易·系辞上·第八章》又说:“二人同心,其利断金。同心之言,其臭如兰。”特别是《周易·同人》,专门讲“同”在人生中的重要性与必要性。

例3,《荀子·乐论》说:“乐合同,礼别异。”意思是,音乐使人们达到和谐一致、同心同德,礼使人们区分为不同的等级。

例4,《郭店简·五行考释》甚至说:“和则同,同则善。”可见,“和”与“同”二者为一,“和”与“同”与“善”三者为一。

钱先生特别论述了儒家的理想社会——大同社会的构成和应运而生都充满了“和谐”。在理想社会里,“和”与“同”高度上互动互补,有机统一,持续不断地共生出万事万物。这大大超越了史伯提出并影响久远的“和同之辨”,钱先生将对“大道和生学”的补充和完善称为“新和生同生学”或者“大道和生同生学”,统称为“大道和生学”。

实际上,“大道和生同生学”的哲学原理是对“大道和生学”的补充完善,不但对社会科学的研究具有普遍意义,对自然科学的研究也具有普遍意义。

例如,由不同种分子构成的物质称为混合物;由同种分子构成的物质称为化合物。后者正显示了钱先生所指出得“同”也有“生物”作用的正确性和完善性,指出了“同”与“和”“异”的互补关系。钱先生这一补充完善,使得他的理论由“和生学”之真,“大道和生学”之美,进步到“大道和生同生学”之善。

钱耕森先生提出了“大道和生学”新哲学体系,这一体系是否经得起检验,是否已经完整,价值和意义到底如何?有待于哲学界和关注哲学的人士共同检验。在当代西方哲学也受到冷落的今天,“大道和生学”应该引起关注、研讨、检验并进一步完善。钱耕森先生提出的哲学史成果则很可能会以确凿的史实将中西哲学史的最初记载提前约180余年,且该记载是在中国。

笔者侧重论述了“大道和生学”中“平衡”这一要素与事物的本原、规律等基本要素的关系,以及如何共同起作用,形成能够被认识或已经被认识的事物、事物的本质以及事物的规律等相关问题。本文的观点和方法是否得当,敬请方家不吝赐教。

[1] 张立文.和合哲学论·前言[M].北京:人民出版社,2004:2.

[2] 胡守钧.社会共生论[M].上海:复旦大学出版社,2007:1.

[3] 黄颂杰,章雪富.古希腊哲学[M].北京:人民出版社,2009:11.

[4] 汪子嵩.希腊哲学史[M].北京:人民出版社,2014.

Philosophical Significance of Qian Gengsen’s “”Theory

WANG Zhizheng

Qian Gengsen puts forward the theory of “(Harmony Originating from Tao)” and its philosophical contributions is quite obvious in comparison with the new theories in the social field such as “social philosophy” or “philosophy”, which, in fact, is “sociology”. And one of them is that he reveals the philosophical concept, philosophical terms, philosophical proposition and philosophical principles of the early period of China pointed by Shi Bo in late Xi-zhou dynasty, and made Chinese historiography over 180 years earlier than that of the the others. Another contribution is that he confirms Shi Bo’s philosophical thought of “(harmony bears new things)” and the connotation of “to achieve their balance in combining various things”, to be exact, he indicates that whether there is a balance in the elements which constitute things helps people recognize how things come into being and develop. Thus, the theory of “” is an important theory which reveals how balance and nature and law work jointly in studying and recognizing the nature and society. In applying the sincerity of “” theory, the beauty of “” theory and the kindness of “”theory, we give a test to “” theory, and then draw a conclusion that the philosophical principle of “” theory is the supplement and perfection to “” theory. And “” theory not only gives general meaning to social science but to natural science as well.

Qian Gengsen; “” theory; “” theory; philosophical significance

(责任编校:耿春红 英文校对:杨 敏)

10.3969/j.issn.1673-2065.2017.05.009

汪致正(1951-),男,上海人,多学科独立研究学者。(注:为尊重作者意愿,不标注作者单位。)

B2

A

1673-2065(2017)05-0062-07

2017-04-19