中国境内稗(Echinochloa crus-galli)形态变异及其遗传和地理背景分析

2017-11-09邹满钰陆永良印丽萍郭水良

邹满钰 陆永良 印丽萍 郭水良*

(1.上海师范大学生命与环境科学学院,上海 200234; 2.中国水稻研究所,杭州 311400; 3.上海出入境检验检疫局,上海 200234)

中国境内稗(Echinochloacrus-galli)形态变异及其遗传和地理背景分析

邹满钰1陆永良2印丽萍3郭水良1*

(1.上海师范大学生命与环境科学学院,上海 200234; 2.中国水稻研究所,杭州 311400; 3.上海出入境检验检疫局,上海 200234)

采集了浙江、福建、江苏、湖南、湖北、四川、重庆、黑龙江、河南9个省的稗(Echinochloacrus-galli(L.)P.Beauv.)及其变种的33份种子,分别播种在相同的环境下,获得33个种群,测定了种群的16个形态性状,筛选出重复性好的9条ISSR引物,从33个种群中扩增出了109个位点。基于这些形态性状和ISSR位点信息,对33个种群先进行主成分分析,在此基础上再进行模糊均值聚类分析,探讨了它们的形态和遗传变化特点,及其与形态—遗传—地理背景三者之间的关系。主要结论如下:(1)33个种群可以鉴别出形态性状相对一致的4组,能够识别出西来稗(E.crus-gallivar.zelayensis(Kunth) Farw.)、无芒稗(E.crus-gallivar.mitis(Pursh) Peterm.)、细叶旱稗(E.crus-gallivar.praticolaOhwi);(2)基于109个位点信息对33个种群进行聚类分析得到了6组,部分组与形态聚类分组有一定的对应性;(3)33个稗草种群的遗传分化受地理背景因素的影响(r=0.684,n=33,P<0.001);形态变异也有较明显的遗传背景因素(r=0.425,n=33,P<0.02)。在相对一致的稻田生境中,可能存在着形态上的趋同适应,使遗传上分化的组间在形态上又往往有交叉过渡,致使稗原变种(E.crus-gallivar.crus-galli)、西来稗、无芒稗、短芒稗(E.crus-gallivar.breviseta(Döll) Podp.)在形态上难以区别;(4)基于遗传和形态数据分析,发现细叶旱稗无论在形态上,还是遗传上,均形成了明显的一组,推测与该种长期适应于干旱生境有关,建议将细叶旱稗提升为种的水平,并将其命名为Echinochloapraticola(Ohwi) Guo S L,Lu Y L,Yin L P & Zou M Y。

稗;形态性状;ISSR;地理背景;变异;模糊均值聚类分析

稗(Echinochloacrus-galli(L.)P.Beauv.)为一年生禾本科(Gramineae)植物,分布于世界热带至温带区域[1],是一种世界性恶性杂草,也是我国稻田中分布最广、危害最重的主要稻田杂草之一[2~3]。由于其超强的繁殖能力、种子的休眠特性以及其与作物的高度相似性,稗在田间非常难以防除。不同来源的稗对除草剂敏感性不同,不合理除草剂的使用,导致稗抗药性逐渐增强,加大防除难度,所以确定稗的形态与遗传变异特点,利于农田稗的防除工作[4]。

目前,稗属植物的鉴定和分类检索主要是以形态性状为主。但是,不同生境中的稗属植物形态变异强烈。Gupta等研究了不同地理来源的194份湖南稗子(E.frumentacea(Roxb.) Link)发现,不同地理来源的种群在形态上存在着显著差异[5]。稗属植物在形态和生理甚至基因水平上的变异都非常显著,乔丽雅等研究表明同一种的稗属植物在花序和小穗的上的变异比较稳定,是鉴定稗属植物最主要的形态学特征[6]。但是,Ruiz-Santaella等的研究发现,作为区分稗属植物重要的特征之一的小穗芒的长度也会随着环境的不同而发生改变[7]。由于耕作方式的改变、除草剂的使用以及气候的变化等原因,引起稗属植物在形态方面甚至在基因水平上都发生了丰富的变化,这为稗属植物的鉴定,分类以及后续的研究都带来了非常大的困难[8~9]。

稗是稗属中形态变异特别强烈的种类,种下有无芒稗(E.crus-gallivar.mitis(Pursh) Peter.)、西来稗(E.crus-gallivar.zelayensis(Kunth) Hitch.)、小旱稗(E.crus-gallivar.austrojaponensisOhwi)、短芒稗(E.crus-gallivar.brevisetaDöll) Podp.)、细叶旱稗(E.crus-gallivar.praticolaOhwi)等变种。但是,根据最新的中国植物志英文版的记载,稗的种下类群在芒的长短、总状花序的分枝程度、小穗长度、叶片宽度等性状上存在过渡。因此,应用经典分类学方法来鉴定形态差异极不一致的稗比较困难。Altop和Mennan也发现不同地理来源的稗在种子萌发率、开花时间、叶面积、植株高度、小穗长度、地上部分生物量、根干重、种子数量以及基因型均存在变异,推测可能与耕作方式、农作物及除草剂使用有关[10]。目前对于田间常见的稗及其种下类群的研究主要集中在生物学特性,生理特性以及对除草剂的敏感性等方面,相关的分类研究较少,所以关于稗及其变种的分类标准难以确立一致,我国不同地理稻区的稗与其变种之间在形态和遗传上的变异及其相关性,人们并不清楚。

本文通过系统地采集我国9个省区稻田的稗及其变种的材料,为消除不同生长环境对稗及其变种表型性状的影响,将采集到的种群播种于相同的条件下,获得他们的子代种群,通过对子代种群形态数据的采集以及遗传数据的测定,借助于聚类分析、主成分分析方法,研究并明确我国不同地理来源的稻田稗及其变种的形态和遗传的相互之间关系,为进一步正确地对稻田稗及其近缘种的分类鉴定提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材料

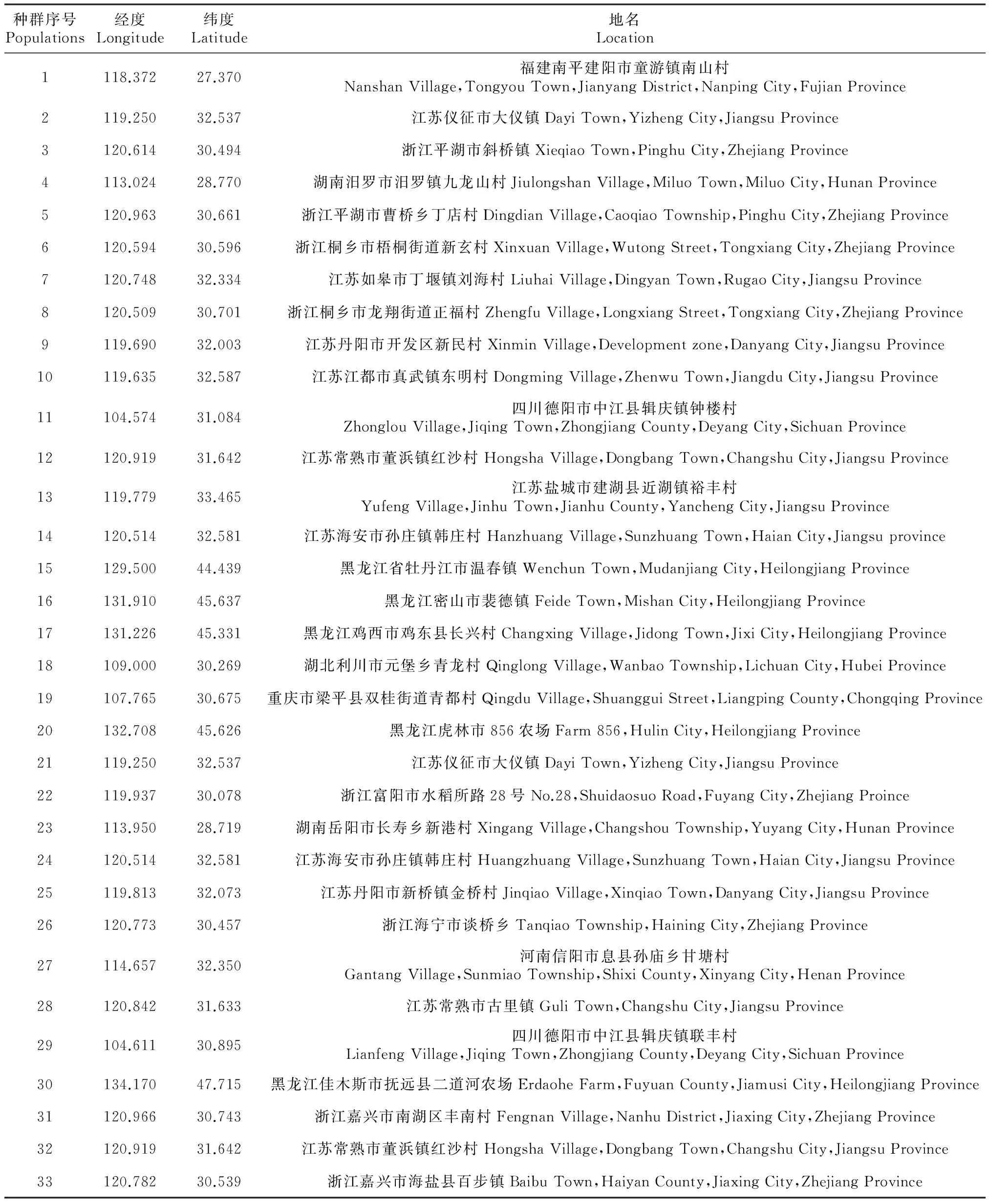

在2011年4~10月,从我国9省(区)稻田中收集了33份不同地来源的稗及其变种的成熟种子,采集点的位置信息见表1。采集时每棵稗选取基本成熟的果穗,单采单袋单编。每份种子带回后晒干,脱粒,去杂,放置在室内干燥处常温保存备用。

于2012年6月4日,将33份种子用常温自来水浸种48 h,再放入培养箱35℃催芽48 h,部分不发芽种群增加24 h催芽。催芽后的种子,按地区编号顺序撒播,每个种群种植小区面积宽1 m,长1.2 m,待稗草长至一叶一心时候,间苗定苗,确保每小区20株,分4行,行距为28 cm,每行5株,株距为24 cm,每小区间隔30 cm,大区与大区之间留60 cm操作沟。

1.2 对33个稗草种群形态特征的观测及其赋值

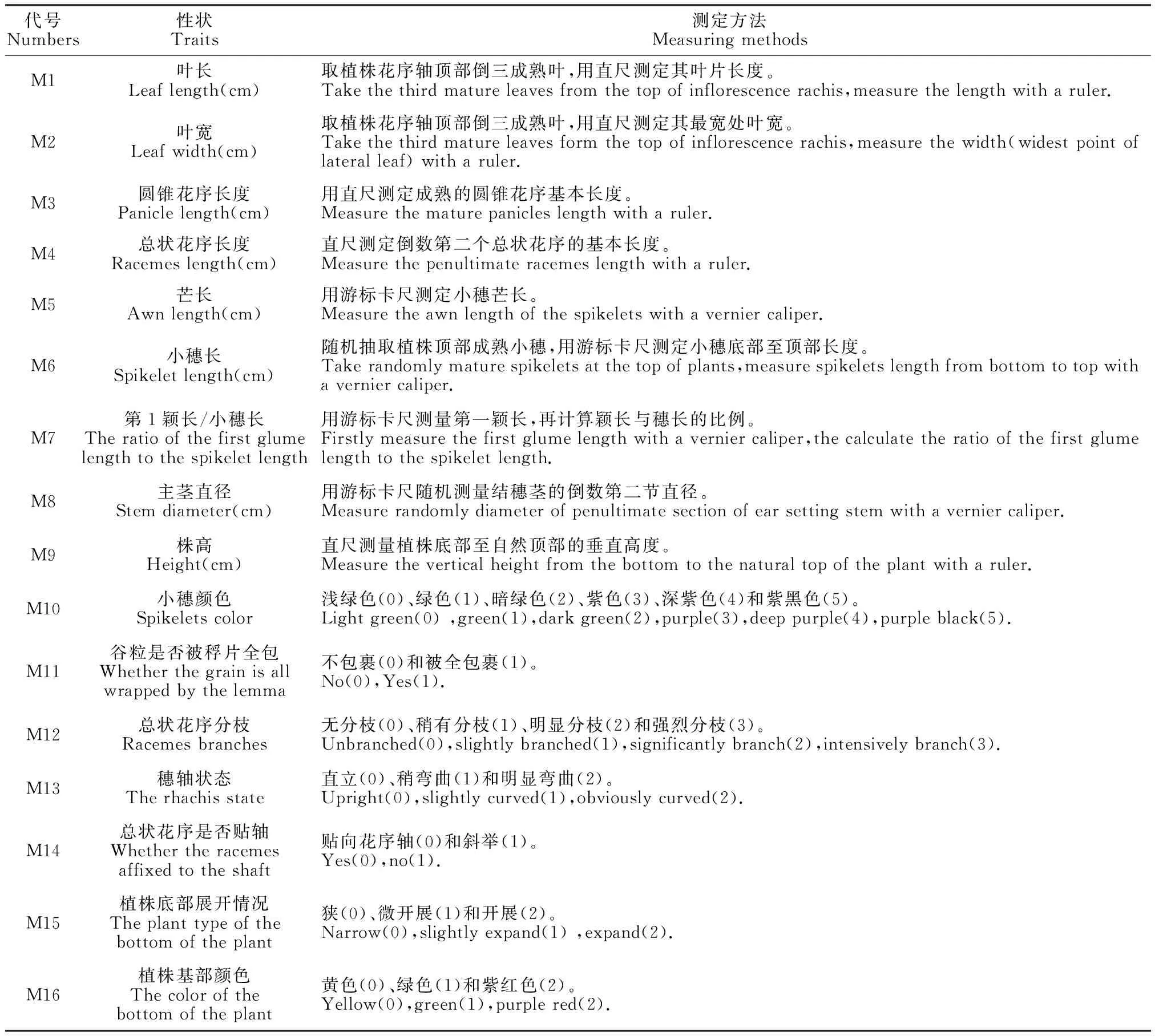

根据中国植物志英文版[1]及戴水连[11]等关于稗属植物的形态分类方法,测定了如表2所示的16个性状,其中前9个为定量性状,单位均为cm,从每个子代种群选择5个样本进行性状测定;后7个为二态或多态性状。

1.3 ISSR实验

引物筛选和ISSR实验方法参考陆永良等[12]。

表1 33个稗草样本的地理信息

表2 稗草16个形态性状的赋值

1.4 形态数据处理和分析

首先对形态性状的数量数据进行最大值标准化处理,以16个形状数据为基础对33个种群进行主成分分析,将它们在前6个主成分上的得分值作为指标进行模糊均值聚类,并在二维排序图上展示分类结果,应用SPSS 16.0统计获得各组效果的方差和差异显著性检验值,从而选择较优的分组,探讨各组的形态特点以及传统的有关稗及种内划分的合理性。

1.5 遗传数据处理和分析

电泳图中,具有相同迁移距离的位点上,有条带的标记1,没有标记0。只统计清晰可辨、可重复的以及分子量在500 bp以上的条带。根据9条引物的扩增结果,基于109个遗传位点信息,应用R语言对33个样本进行主成分分析,得到前6个主成分上的得分值,依此再进行模糊均值聚类分析,构建33个子代种群亲缘关系模糊均值聚类图。

2 结果与分析

2.1 形态性状的变异特点分析

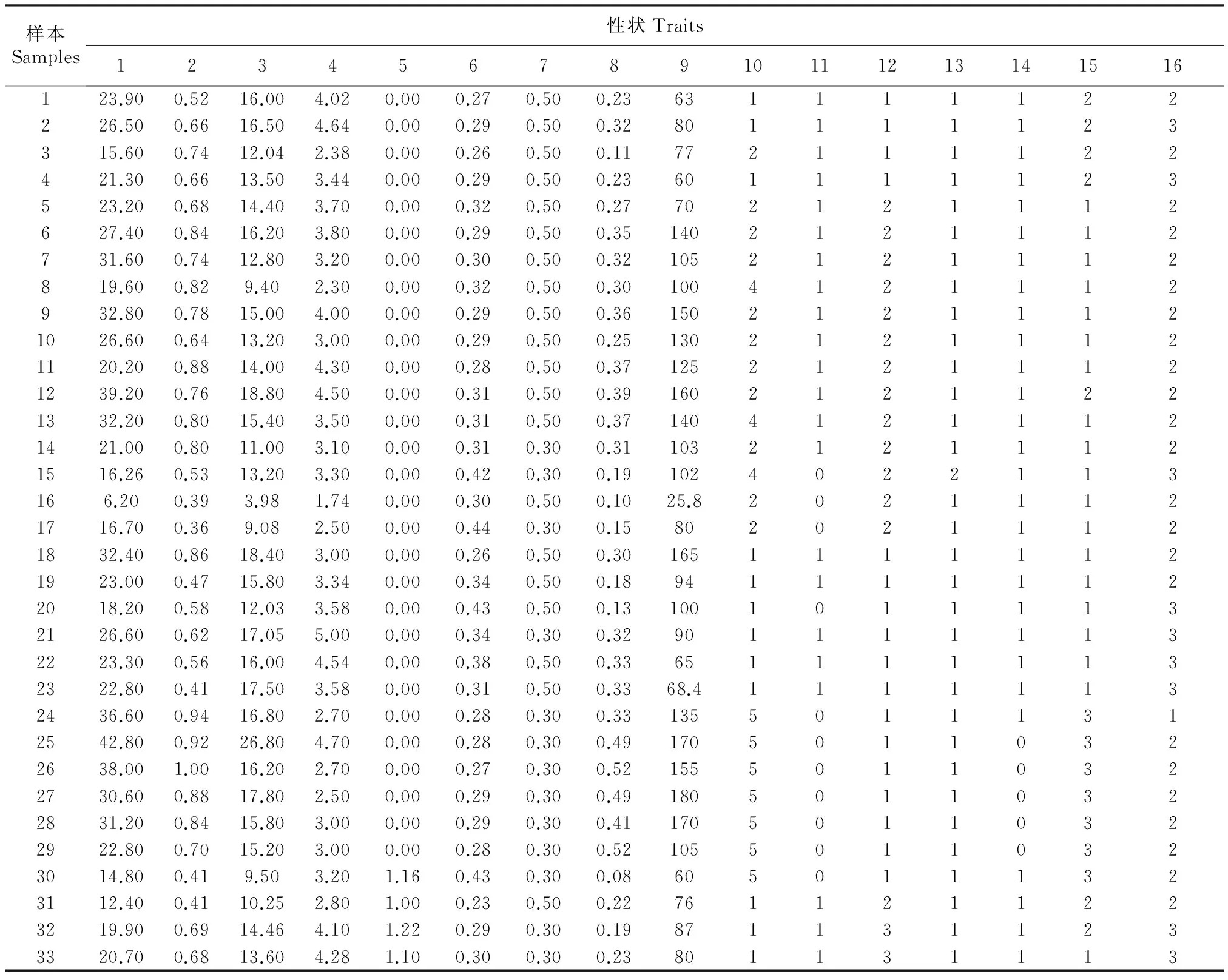

33个样本的稗草子代种群的形态性状数据见表3。在数量性状中,变异系数最大的是芒长,达274.25%,其次是主茎直径(40.24%)、株高(37.16%)、叶长(33.19%),而叶宽、圆锥花序长度、总状花序长度、第1颖长/小穗长比的变异幅度相近,在23%~27%长穗状的性状稳定,变异系数在16.65%。

2.2 基于形态数据分类

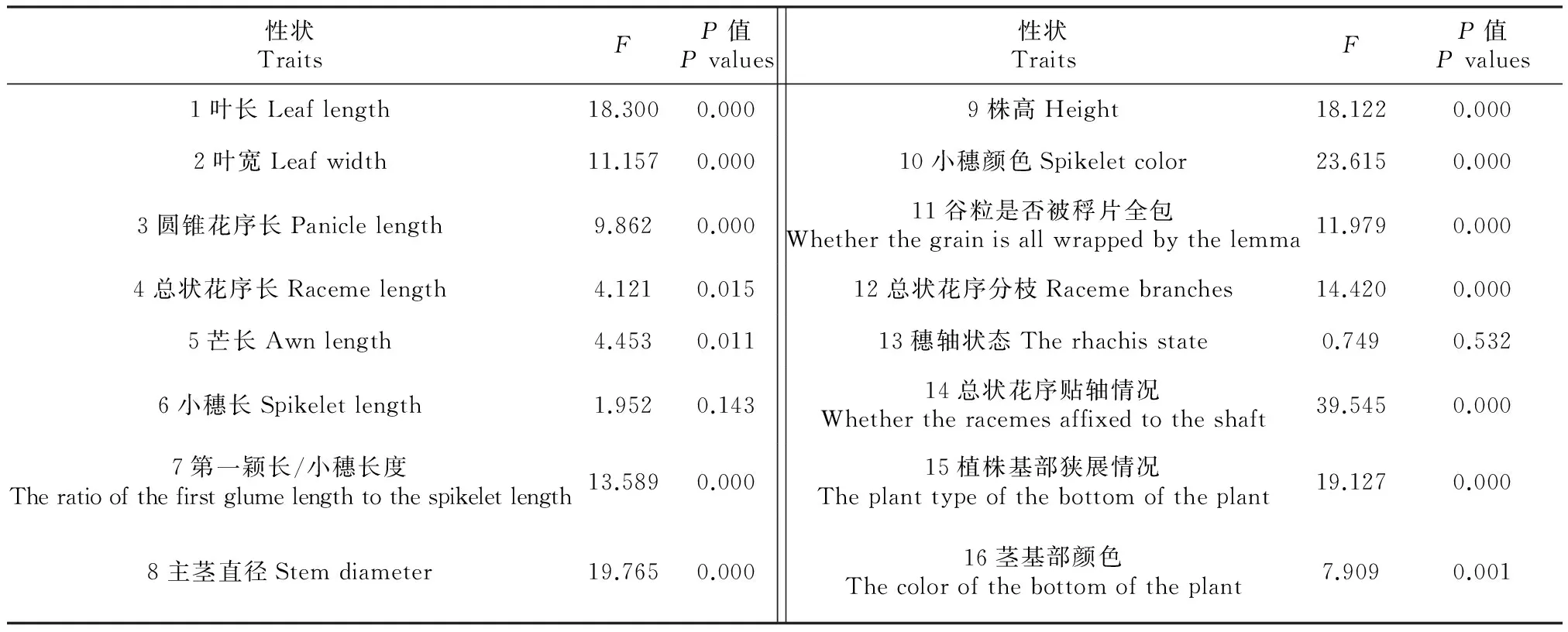

以16个形状数据对33个种群进行主成分分析,基于33个样本在前6个主成分上的得分值进行模糊均值聚类分析,发现分成四组时平均的轮廓图值最大,因此将33个种群分成4组,再统计各组之间性状差异,得到表4。

表3 33个子代种群的形态数据

表4 分类方法效果的统计检验

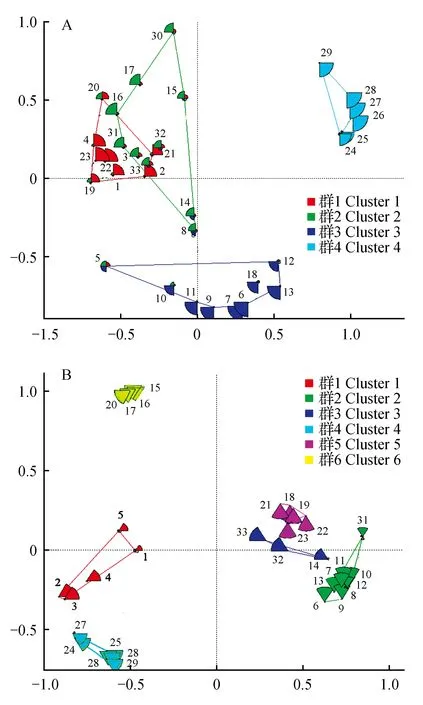

图1 基于前6个主成分得分值的33个稗草种群的模糊均值聚类分析 A.形态;B.ISSRFig.1 Fuzzy C-means cluster analysis of thirty-three E.crus-galli samples on scores of the first six principal components A.Morphological data; B.ISSR

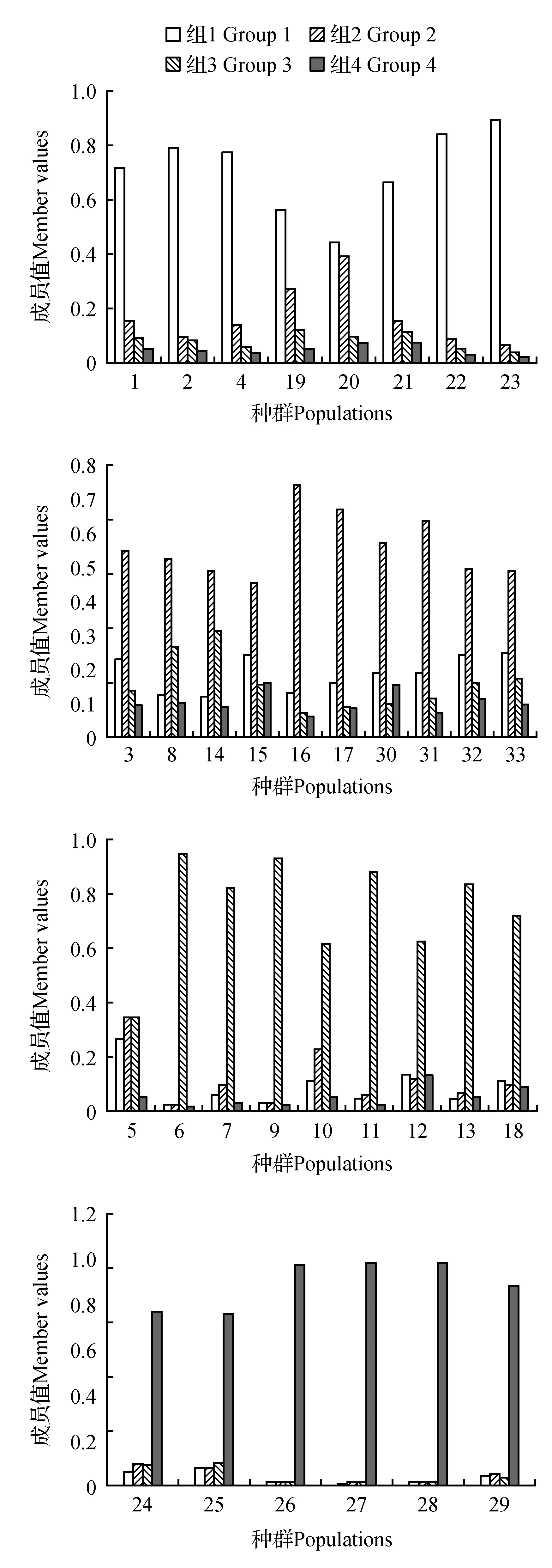

从表4可以看出,除了穗轴状态和小穗长这2个性状外,其余的14个性状在四组之间存在显著差异(多数达到了0.001水平)。通过各样本对组的成员值,能够了解该样本分类的合理性(图2)。

图2 基于16个形态特征上33个样本对各组的成员值Fig.2 Member values of four groups of thirty-three E.crus-galli samples based on their sixteen morphological traits

33个稗草种群分组如下:

第一组由第1、2、4、19、20、21、22、23号种群组成,特点是总状花序硬,下稃无芒,株高在60~100 cm,小穗浅绿色,总状花序不分枝,贴轴,穗轴直立。根据图2中各种群隶属于第一组的成员值大小,第22、23号种群代表着本组典型的形态特点。参照Chen等[13]有关稗及变种的分类标准,本组中的19、20、21、22、23与西来稗接近。

第二组包括第3、8、14、15、16、17、30、31、32、33号种群;这一组的成员值反映出分组的合理性相对较差,代表的形态上的中间过渡类型。例如,3号样本与短芒稗比较相似;8、14、15、16、17、33与无芒稗更近一些;30号有西来稗的一些特点;31、32近于稗原变种。

第三组包括第5、6、7、9、10、11、12、13、18号种群,与无芒稗相近,但是第5号种群的隶属于第1、2组的成员值也较高,从排序图上也可以看出该种群与第三组的其他成员有较大差异。

第四组包括第24、25、26、27、28和29号种群。从成员值上看,本组各种群形态上变异相对小,分类的隶属关系明显。第四组种群在株高、叶长、叶宽、主茎直径这四个指标上明显大于其他组,植株基部开展,圆锥花序不或略弯曲总状花序紧密不分枝,排列不整齐,谷粒不外露,总状花序小穗无芒且紫色,第一颖长为小穗长度的1/3,统计上与样本中的其他组有显著或极显著的差异。参照Chen等[13]有关稗及变种的分类标准,本组种类属于细叶旱稗。从四组的成员值来分析,第4组的合理性最高。

2.3 基于ISSR位点信息的33个种群聚类分析

基于109个遗传位点信息对33个种群进行主成分分析,得到前6个主成分上的得分值,再进行模糊均值聚类,取不同的分组策略,发现分成6组时平均轮廓值最高(图1)。

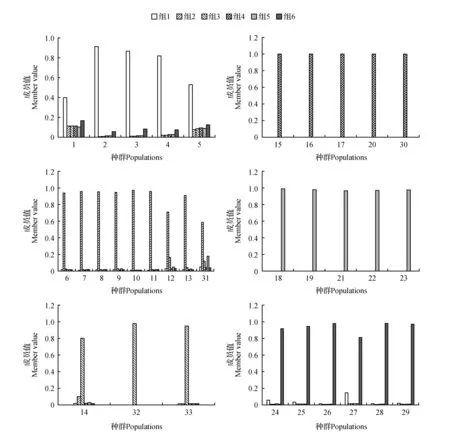

图3 33个稗草子代种群在遗传上对各组的成员值Fig.3 Member values of six genetic groups of 33 Echinochloa populations

第一组包括第1、2、3、4、5号种群,其中2、3、4号遗传上同质程度高,形态上与西来稗近似;5号样本的总状花序有一定分枝,小穗略长。

第二组包括第6~13,31号共计9个种群,除12和31号种群外,其余的遗传上隶属于第2组的成员值较高,形态上与无芒稗有对应性。

第三组包括第14、32、33号共3个种群。14与33与无芒稗、32与稗原变种相近。

第四组包括第15、16、17、20、30号种群。这一组遗传上高度同质,但是形态上并不能够对应于传统的某个分类单位,其中15、16、17与无芒稗相近一些,20、30号有西来稗的一些特点。

第五组包括第18、19、21、22、23共5个种群,18号种群与短芒稗近似,其余4个与西来稗有较好的对应性。

第六组包括第24、25、26、27、28、29个种群,成员值均比较高,与细叶旱稗有很好的对应性。在叶长、叶宽、主茎直径、小穗紫色、总状花序不分枝、圆锥花序长度等性状上与其他五组的差异达到显著或极显著的程度。基于33个稗草样本ISSR遗传位点信息的聚类分析结果(图1),同样的这6个种群也聚成一组;基于形态的第4组和基于ISSR的第6组具均有很高的分组合理性,因为各种群所隶属的对应组的成员值均很高(图2~3)。

2.4稗及变种的形态、遗传变异的关系及其与地理来源的关系

通过形态距离、遗传距离和地理距离三者相关性的分析,发现33个种群的形态变异与遗传背景因素有关(r=0.425,n=33,P<0.02),而遗传变异与地理来源关系极为密切,达到极显著的水平(r=0.684,n=33,P<0.001)。

3 讨论

戴水连[11]曾将中国的稗属植物分成5个类群,在其类群3中包括了无芒稗和西来稗,类群4中包括短芒稗、细叶旱稗。该作者还将短芒稗、细叶旱稗、小旱稗从稗的变种改为孔雀稗(E.cruspavonis(Kunth) Schult)的变种,认为它们的圆锥花序狭窄、较柔轻软弯曲,小穗也较小,小穗脉上无乳头状基毛。但是这种分类处理没有提供遗传上的证据。

在遗传上,33个种群可以分成6组,无论从二维排序图还是从反映各种群归属相应组的合理性的成员值上分析,遗传上的这6组之间的过渡现象并不明显。基于ISSR的6个分组中,第4、5组遗传上高度同质,但是对应的种群在形态上并不一致;其他的分组中,遗传上同质的组中或多或少与某个分类群在形态上能够对应起来,其中第6组与细叶旱稗有很好的对应性,在叶长、叶宽、主茎直径、小穗紫色、总状花序不分枝、圆锥花序长度等性状上与其他五组的差异达到显著或极显著的程度。

稗的总状花序是否有二级分枝是一个相对比较稳定的性状,孔雀稗的总状花序上有极明显的二级分枝,芒长达15 mm;而细叶旱稗总状花序几无分枝,外稃芒一般短于5 mm,因而中国植物志英文版[1]中仍然将细叶旱稗作为稗下的一个变种。但是,从本文的研究结果看,在稗的种下变异类群中,细叶旱稗具有相对稳定的遗传背景,以及形态变异幅度也低,与稗的其他种下分类单位的形态和遗传上的过渡现象也不明显,是比较好的分类单位,该种又主要分布于干旱的生境,建议将细叶旱稗提升为种的水平,并将其命名为Echinochloapraticola(Ohwi) Guo S L,Lu Y L,Yin L P & Zou M Y。

稗种下存在着明显的遗传分化,这种遗传分化又极显著地受地理背景的影响。但是除了细叶旱稗能够在形态上比较稳定地表现外,其他的遗传上有分化类群在形态上的过渡,或有某种趋同适应的表现。其原因可能是,稗原变种、西来稗、无芒稗、短芒稗主要分布于湿润的稻田环境,使它们在形态上有趋同适应的现象,从而造成了遗传分化的各组间的形态交叉现象。

1.陈守良.中国植物志:第9卷[M].北京:科学出版社,1996.

Chen S L.Flora of China,Vol.9[M].Beijing:Science Press,1996.

2.唐恩全,汪矛.稗草的特性及防除[J].植物杂志,1994(2):18-19.

Tang E Q,Wang M.Characteristics and Control ofEchinochloa[J].Plants,1994(2):18-19.

3.张自常,李永丰,杨霞,等.干湿交替灌溉条件下稗属不同杂草对水稻产量及其生理特性的影响[C].//第十二届全国杂草科学大会论文摘要集.北京:中国植物保护学会杂草学分会,2015.

Zhang Z C,Li Y F,Yang X,et al.Effects of DifferentEchinochloaBeauv.Weeds on Rice Yield and Its Physiological Characteristics under Alternate Wet and Dry Irrigation[C].//Abstracts of the 12th National Conference of Weed Science.Beijing:Weed Science Society of China CSPP,2015.

4.刘德好.中国主要稻区稗属植物分类与多样性研究[D].上海:上海师范大学,2014.

Liu D H.On Classfication and Diversity ofEchinochloaBeauv. in Main Rice Regions of China[D].Shanghai:Shanghai Normal University,2014.

5.Gupta A,Mahajan V,Kumar M,et al.Biodiversity in the barnyard millet (EchinochloafrumentaceaLink,Poaceae) germplasm in India[J].Genetic Resources and Crop Evolution,2009,56(6):883-889.

6.乔丽雅,王庆亚,张守栋,等.稗属(EchinochloaBeauv.)杂草的生物学特性研究进展[J].杂草科学,2002(3):8-12.

Qiao Y L,Wang Q Y,Zhang S D,et al.Advances in Biological Characteristics ofEchinochloaBeauv[J].Weed Science,2002(3):8-12.

7.Ruiz-santaella J P,Bastida F,Franco A R,et al.Morphological and molecular characterization of differentEchinochloaspp.andOryzasativaPopulations[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2006,54(4):1166-1172.

8.Yabuno T.Cytological relationship betweenEchinochloaoryzicolavasing.and the French strain ofE.phyllopogonstapf subsp.Oryzicola(Vasing.) koss[J].Cytologia,1981,46(1-2):393-396.

9.叶承道.稗属种类、分布及其防除[J].上海农业科技,1984(5):16-19.

Ye C D.Species,Distribution and Control ofEchinochloaBeauv.[J].Shanghai Agriculture Science and Technology,1984(5):16-19.

10.Altop E K,Mennan H.Genetic and morphologic diversity ofEchinochloacrus-gallipopulations from different origins[J].Phytoparasitica,2011,39(1):93-102.

11.戴水连.中国稗属Echinochloa分类系统的初步研究[J].中山大学学报,1986(3):76-80.

Dai S L.A Preliminary Study on the Taxonomy of the GenusEchinochloaBeauv. in China[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni,1986(3):76-80.

12.陆永良,刘德好,郭水良,等.基于ISSR标记的中国稻田稗属植物分类[J].浙江农业学报,2014,26(5):1309-1314.

Lu Y L,Liu D H,Guo S L,et al. Classfication ofEchniochloaSpecices in Chinese Paddy Fields Based on ISSR Markers[J].Acta Agriculture Zhejiangensis,2014,26(5):1309-1314.

13.Flora of China Editorial Committee.Flora of China[M].//Chen S L,Sylvia M P.Echinochloa.Beijing,St.Louis:Science Press,Missouri Botanical Garden Press,2006,22:515-518.

Rice Industry System project(nycytx-01)

introduction:ZOU Man-Yu(1992—),female,Master,mainly engaging in Echinochloa taxonomy and plant ecology.

date:2016-09-14

MorphologicalVariations,GeneticsandGeographicBackgroundofEchinochloacrus-galliinChina

ZOU Man-Yu1LU Yong-Liang2YIN Li-Ping3GUO Shui-Liang1*

(1.College of Life and Environmental Sciences,Shanghai Normal University,Shanghai 200234;2.China National Rice Research Institute,Hangzhou 311400;3.Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau,Shanghai 200234)

Thirty-three seeds ofEchinochloacrus-galli(L.) P. Beauv. from paddy regions of nine provinces(Autonomous Region) of China were sampled and sown in the same environment. Their offspring were obtained. Sixteen morphological traits of their offspring were measured. Nine ISSR primers with good repeatability were selected and 109 ISSR loci were amplified from thirty-threeE.crus-gallisamples. Based on morphological traits and locus information, cluster analysis and principal component analysis on these thirty-three populations were conducted. The main results are as follows:(1)Four morphological groups were identified from these populations, among them areE.crus-gallivar.zelayensis(Kunth) Farw.,E.crus-gallivar.mitis(Pursh) Peterm. andE.crus-gallivar.praticolaOhwi; (2)Six groups were also identified from these samples by using cluster analysis based on ISSR locus data, which corresponds well with the morphological groups, especially forE.crus-gallivar.praticola; (3)Obvious genetic differentiation existed among these thirty-three populations, which is obviously influenced by the geographical locations(r=0.684,n=33,P<0.001). Their morphological variation, however, is weakly affected by the geographical locations(r=0.245,n=33,P<0.2); (4)Both the morphological data and the ISSR data separated the populations ofE.crus-gallivar.praticolafrom the other populations. Therefore, the variety was suggested to elevate to species level:Echinochloapraticola(Ohwi) Guo S L, Lu Y L, Yin L P & Zou M Y.

Echinochloacrus-galli;morphological traits;ISSR;geographic background;variation;Fuzzy C-means cluster analysis

国家水稻产业体系项目(nycytx-01)

邹满钰(1992—),女,硕士研究生,主要从事研究稗属植物分类学和植物生态学。

* 通信作者:E-mail:gsg@shnu.edu.cn

2016-09-14

* Corresponding author:E-mail:gsg@shnu.edu.cn

Q949.5

A

10.7525/j.issn.1673-5102.2017.02.010