汉代古纸的断代之我见

2017-11-02张明悟王晓强

张明悟 王晓强

(1.中国科学院大学 人文学院,北京 100049;2.河北省隆化民族博物馆,隆化 068150)

汉代古纸的断代之我见

张明悟1王晓强2

(1.中国科学院大学 人文学院,北京 100049;2.河北省隆化民族博物馆,隆化 068150)

造纸术起源一直是中国古代科技史的重要议题之一。传统观点认为蔡伦是造纸术的发明者,但从20世纪30年代以来,我国西北地区陆续出土了很多古纸,并引起巨大争议。一部分学者坚信这些纸属于西汉时期,因此他们认为纸并不是蔡伦发明的,也有学者坚称断代出现了错误,这些纸还是蔡伦以后的纸。本文致力于对每一处出土汉代古纸的墓葬、遗址的考古发掘报告进行分析,探讨这些古纸的真正年代,并提出自己的看法。

汉代古纸 断代 蔡伦

从20世纪开始,中国西北地区出土了很多 “西汉”古纸,由于这些古纸只占当时发掘文物的一小部分,发掘者并没对其出土情况进行详细的分析,因此对其断代的质疑和争论一直持续了30年,仍没有定论。笔者认为根据考古发掘报告进行综合分析,是解决这个争议的一个可行途径。

1 历史文献中的疑问和争论

宣称蔡伦造纸的记载由来已久,《后汉书·蔡伦传》中有这样的一段记载:

自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年(公元105年),奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称“蔡侯纸”。([1],2513页)

《后汉书》的这段记载是从东汉官修史书《东观汉记》中抄过来的,而《东观汉记》历史流传下来两个版本,恰在蔡伦造纸这一段上出现了差别。明清的辑佚本说蔡伦典尚方“造意”作纸,早期的隋唐版本独缺“造意”这两个字,“造意”有发明的意思,究竟哪个才是《东观汉记》的原意,已完全不可考——历史的疑窦早在东汉就已经埋下。

其实在《汉书》记载蔡伦造纸的公元105年之前,史书中就有不少关于纸的记载。比如《三辅旧事》中提到:太子见汉武帝时候,“当以纸蔽其鼻”[2]。《汉书·赵皇后传》记载:“裹药二枚,赫蹏……”赫蹏,即裹药的小纸片([3],3391页)。此事发生在公元前12年。《后汉书》记载:建初元年(公元76年)汉章帝命贾逵奖给成绩优秀的太学生“简、纸、经传各一通”([1],1239页),也有人指出,上述的“纸”不一定是真正的纸,也可能属于丝绢一类。

随着现代考古进展,断代为“西汉”的实物纸陆续被发现。1933年夏,西北科学考察团的考古学家黄文弼在罗布泊的汉代烽燧遗址里发掘出一片西汉时期的麻纸,一起出土的还有西汉宣帝黄龙元年(公元前49年)的木简。1957年,西安灞桥砖厂的西汉早期墓葬中出土了几片麻纸,后来在陕西扶风中颜村西汉窖藏、甘肃金关汉代烽燧和甘肃酒泉悬泉置等遗址中又出土很多古纸。迄今为止,至少有6处西汉的墓葬和遗址中出土了古纸,总数达几百张。

最早黄文弼发现的“西汉”古纸是孤例,又毁于战火,所以关注的人不多。灞桥纸虽然被断代为西汉时期,但它所在的墓葬毕竟是被工人挖出来的,缺乏科学考古的程序,所以出现了比较激烈的争议。随着时间发展,西北好几处的考古发掘中都声称出土“西汉”的纸,比如1974年居延西汉烽燧出土“西汉”古纸,1978年宝鸡中颜村又在西汉窖藏里出土了纸,消息很快传到了海外,日本学术界马上提出纸出现于中国西汉时期。1979年,主管造纸的原轻工业部造纸局公开表态,他们指出:“鼓吹西汉就有纸的观点”是草率而错误的,“是‘文革’动乱时期极左思潮的产物”[4]。更进一步说,蔡伦不仅仅是改进了造纸技术,而是纸本来就是蔡伦发明的。

但是考古界发掘“西汉”古纸的当事人和科学史界有关学者并不同意这一观点。2010年中国社会科学院考古所出版的《中国考古学·秦汉卷》明确指出“20世纪以来的考古发现表明,早在蔡伦之前的西汉时期,中国已创造了麻类植物*从西汉到唐代,中国造纸原料都是以麻纤维为主,宋代以后,树皮纤维、竹纤维才开始盛行。纤维纸”([5],739页),对这些西汉古纸年代上的认定,“是完全遵循考古实践规律的”([5],748页),“考古发现充分证明,在大西北地区发现的西汉早期到晚期的纸已远非个案”([5],744页)。尽管考古学最权威的机构发布西汉有纸这样的结论,仍然难平众议,对这些汉代古纸断代的争论一直持续到今天[5,6]。

争论主要包含三个焦点:(1)这些墓葬和遗址年代到底是西汉还是东汉?这主要根据出土文物特征或者纪年来判断。(2)出土的这些“纸片”到底是不是真正意义上的纸张?(3)即使随同出土的遗物都是西汉的,有没有可能是东汉蔡伦后才埋藏的,因而就混进去纸了呢?

就前两个问题来说,目前已经争议不多,首先,随着考古发掘的细节披露,诸如各种遗物特征等等,根据断代学的标准,伴随古纸出土的遗物基本都可以定为西汉时期,而且西北地区伴随汉代古纸出土的大量纪年汉简,其上面镌写的年代从西汉武帝到王莽时期皆有,主体都是落在西汉。其次,各界对这些“西汉纸”到底是不是真正意义上的纸的看法也已经大致统一,它们确是符合传统意义上的纸。现在主要焦点落在第三点上:即使随同埋藏的遗物都属于西汉,那么有没有可能是延迟到东汉蔡伦造纸之后才下葬或者埋藏的,因此混入了纸呢?假使如此,那么纸仍是蔡伦发明的,这是所有争论的最后也是最关键的焦点。笔者认为对此一问题的解决,应该诉诸于对每个出土案例的详细分析。

2 墓葬和窖藏中出土的汉代古纸

1957年,西安灞桥一座西汉早期墓葬发现了古纸残片,后来在陕西扶风县中颜村西汉窖藏、甘肃天水放马滩的西汉早期木椁墓中均出土了古纸残片。考古界基本认定这些墓葬年代属于西汉早期,但是有一些其他领域的人对此表示怀疑,认为断代错误,实际情况到底是怎样呢?本文将逐一分析。

2.1 西安灞桥纸

1957年5月,西安东郊灞桥的砖瓦厂工人取土时发现两只铜剑,遂上报文管部门,但是第二天陕西博物馆派人前往时,工人已将文物全部挖了出来,交给厂部统一管理,一共出土铜、陶、石、麻布、残纸等文物一百多件,其中的古纸残片就是分几层压在一面铜镜之下,史称“灞桥纸”。该墓孤立存在,周围没有其他坟墓,出土的铜镜、半两钱、曲身石虎、彩绘陶钫、彩绘陶俑的风格俱与关中地区战国末期到西汉早期文物一致,故考古工作者认为这座墓葬最晚也不会晚于西汉武帝时期(公元前140—前87年)[7]。这早于蔡伦造纸200年左右。

但是原轻工业部造纸局纸史委员会认为随葬的秦半两钱不能当做断代西汉早期的证据*实际上秦代“半两”和西汉“半两”形制和笔画是有很大区别的。但需要注意的是此墓没有出现西汉武帝之后铸造的五铢钱,所以埋藏年代发生在五铢钱铸造之后的可能性不大。,这种钱一直到东汉也广泛使用[8]。他们还质疑:“灞桥出土的古剑古镜,大致可以算西汉产物,但它们是否在西汉时期就入土了呢?”[9]此说确有一定道理,毕竟古镜、古剑可能在生活中传承几百年。但是灞桥古墓还出土了其他一百多件文物,比如西汉早期风格彩绘陶钫、彩绘陶俑,这些专门为了随葬而烧制的廉价易碎的陶质明器,几乎不可能全都放置二百多年,到蔡伦发明纸以后才下葬。所以,1991年陕西博物馆再度声明:“灞桥西汉墓葬的断代是准确的,是经过集体研究的,确认其年代不会晚于西汉武帝时期。”[10]还有质疑者指出:“所谓的灞桥纸,原来是一个乱纤维团,带回博物馆后,用镊子将之分为很多单片,然后喷之以水,再加熨烫展平,而后用玻璃夹起,再用胶布将玻璃固定,如此而炮制成纸。”[11]此说遭到陕西省博物馆严重抗议,认为纯属造谣。需要指出的是,灞桥古墓毕竟不是经过科学发掘的,严格意义来说,的确存在各种可能的意外,尽管这种偶然性非常小。

2.2 扶风中颜村西汉古纸

1978年12月,考古人员在陕西省扶风县中颜村西南400米高地上发现了汉代建筑遗址,并在遗址地下深处发掘出一个装满几十件器物的大陶罐,按照该陶罐造型和纹饰来看,属于西汉宣、成之间(公元前91—前7年)。管内有铜器80件(铜铺首、铜泡、车马器),还有铜钱11枚,其中半两2枚,五铢钱9枚,根据钱形和字样可断定有武帝五铢3枚、宣帝五铢3枚、宣平帝五铢2枚。在标本78FTHI∶051- 053的铜泡中发现了一团揉皱的纸,面积最大的一块为6.8*7.2厘米[12]。通过出土文物铜器、五铢钱等时代特征来看,和陶罐的年代基本属于一个时代,窖藏之间最晚下限为西汉平帝(公元前9—6年)时期,最早上限则在西汉宣帝(公元前91—前48年)时期,西汉宣帝时期可能性较大*中颜村汉代古纸而其纸经过检测分析,其质地也与居延金关发掘出来的汉宣帝时期的纸近似。。

对于这一古纸出土案例,质疑者们的思路与对灞桥纸的质疑一样,那就是尽管这些随葬器物风格都是西汉汉宣帝时期的,但埋藏的时期未必是西汉时期,这些金属制品很可能沿用了两百年,到了蔡伦发明纸以后才被埋藏,所以混进一两张纸不足为奇。诚然,这种极端可能性的确不能完全排除,但是应该注意到陶罐风格也是西汉中期的,并与出土的五铢钱年代一致,所有几十件西汉器物均保存到东汉再埋藏这是很罕见的。更为关键的是,这几张古纸出土的位置比较特殊,它们不是混杂在器物中间,而是密封在一个铜泡里[12],只能与铜器是同一时期的西汉之物。

2.3 放马滩古纸地图

1986年,有人在甘肃天水放马滩村附近发现古墓群,当即上报。6月甘肃省文物考古所带队前往挖掘。钻探可知有墓葬一百余座。最后挖掘14座,其中秦墓13座,西汉早期墓1座,均保存完好,没有盗掘现象。整个墓地时间上限在战国晚期到秦,下限在西汉初文景时期([13],1页)。其中一座西汉初期墓葬中出土了纸绘地图残片。此墓一棺一椁,内棺尚完整,墓主骨架无存,出土器物包括陶瓮、陶壶、漆耳杯、木梳等。纸质地图位于死者胸部位置,纸质薄而软,出土时呈黄色,纸面平整光滑,用细黑线条绘制山川、河流、道路,绘法接近长沙马王堆汉墓出土的帛画([13],9页)。

质疑者还是照搬前面的思路——出土器物是西汉的,但埋藏时间未必是西汉。可是此墓出土的都是些生活用具如陶器、木器、竹器等,这些廉价器物几乎不可能珍藏几百年后才一起下葬。

另外有观点认为“墓葬内积水受潮,尸骨无存,死者的衣服等全部分解了,而‘纸地图’却还能存在,这是不合常理的”[14]。我们需要认识到,考古发掘必须以现实为基础,每一件文物的出土和保存状况都有其自身的特殊性和偶然性,不能以个人的常识去做各种无端的猜测。如果这样去推测,那么马王堆古尸的出土是不是也有疑问?况且在西北地区,出土古代丝帛和纸类文物并不少见。

纵观上述三处出土古纸的汉代墓葬和窖藏,其时代风格均属西汉早、中期。主要质疑在于——虽然随葬器物是西汉的,但是埋藏年代要晚于西汉。经过分析可知这种时间差问题并不存在,因为同时埋葬的还有很多陶器、竹器和木器,这些物品被集体保存二百年后再下葬的可能性几乎没有,且有些典型的西汉陶器到东汉就消失了,一连三处和纸有关的墓葬、窖藏都出现延迟埋藏的情况是可能性很小的。不过,墓葬和窖藏的断代毕竟是一个复杂而专业的问题,外行人难以了解,所以争议难平。不久之后,在西北汉代长城烽燧遗址上又陆续出土了很多古纸,其纪年的特殊性极大地推进了汉代古纸断代问题的解决。

3 汉长城的三处重要发现

20世纪70年代,考古界对西北沙漠地带汉代长城及烽燧亭障等遗址的探查和发掘工作陆续展开,很多古纸随着汉代简牍一块出土。相对于一般的墓葬和窖藏,很多出土的简牍上面有明确的纪年,这使精确的断代成为可能。

3.1 居延金关纸

1973—1974年,甘肃省博物馆的考古队对甘肃肩水金关的汉代烽燧及城障遗址进行了发掘。在一个汉代坞堡遗址的灰坑中,出土一些麻纸。与古纸一同出土的木简多达11577枚,并有其他文物如兵器、陶、木、漆、竹制的生活器具和衣帽残片等。最早的汉简在灰坑最底层,为西汉武帝元狩四年(公元前119年)简,与麻纸相伴出土的木简为西汉宣帝甘露二年(公元前52年),所属地层在公元前6—前3年(汉平帝建平年间)以前。灰坑地层的最上层为一层火烧的痕迹,可见坞堡最后毁灭于一场大火。在火烧层之下的碎草层中发现了王莽地皇三年(公元22年)纪年的木简,为整个遗址中最晚的纪年简。综合判断,此坞堡创建于西汉武帝末年,在西汉昭、宣时期兴盛,在王莽地皇年间的一场大火之后彻底荒废[15]。

据《史记》记载,汉武帝为了遏制匈奴,从公元前111年(元鼎六年)开始修建长城及其附属坞堡——“始筑令居以西”[16],公元前107年(元封四年)“酒泉列亭障至玉门”([3],3876页),史载恰与这里出土最早纪年木简的年代基本一致,从此以后,西汉王朝一直都在这一带屯田,一直持续到西汉末年。王莽篡位以后,汉朝和西域的关系迅速恶化,始建公元16年(天凤三年),王莽“遣大使五威将王骏、西域都护李崇将戊己校尉出西域”,兵败,皆死,佐帅何封、戊己校尉郭钦“从车师还入塞”,最终的结果是“西域从此绝”([3],4146页)。通过考古发掘分析,金关烽燧兴建于西汉武帝时期,毁于公元22年(地皇三年)左右的一场大火,这与史书记载非常印证。

从金关遗址来看,所有简牍都和生活垃圾一起逐层埋藏,应该不会保存太久,更关键的是——这个遗址毁于公元22年(地皇三年)左右,即使存在延迟埋藏的情况,那么最后的埋藏时间也是发生在公元22年左右。

3.2 马圈湾汉代古纸

1979年,与金关遗址类似的情况发生在敦煌县的马圈湾汉代烽燧考古中。这一年,甘肃省博物馆等单位对敦煌县69座汉代烽燧进行调查,10月,在马圈湾烽燧及坞堡遗址中出土大量木简(1217枚),在木简中夹带有一些古纸。纪年木简以西汉宣帝时期居多,但平、元、成、哀帝时代的皆有。通过考古分析可以看出坞堡在西汉宣帝时期最为兴盛,其后规模逐渐缩小,在公元21年(王莽地皇二年)左右被大火焚毁后废弃——这与金关西汉烽燧几乎同时兴盛、同时废弃,这也再度印证了《汉书》的记载([17],3页)。

在坞堡东墙外面的灰层堆积中,一共发掘东西50米、南北20米近1000平米的区域,其分布有年代规律性。最东段的木简年代最早,多属西汉宣帝期,有元康、神爵、五凤、甘露等年号。愈向西时间愈晚,接近堡墙的地方多为西汉平帝时期的简([17],3页)。麻纸皆随西汉宣帝时期(公元前91—前48年)的简牍一起出土,共有8片,和马粪混在一起。木简的内容有奏记抄件、戍守活动记录、屯戍制度、名籍、钱粮、劳务、借贷、雇佣、私人书信、医药方等([17],7页)。简牍功能有很多种,并非都是诏书,所以与当时的大量生活废品混杂在一起被埋藏,可见其生成和埋藏年代不会差别太久,和金关遗址一样,根据考古发掘可知坞堡在公元21年(地皇二年)被毁,最后的埋藏活动也发生在公元21年之前。

3.3 悬泉置西汉古纸

1990年,在甘肃敦煌悬泉置遗址中出土大量的汉代古纸。悬泉置位于敦煌市甜水井道班附近,为汉代丝绸之路上一大接待、中转驿站。1990年12月开始,甘肃省考古所对遗址进行为期两年多的全面清理和发掘,出土大量文物。尤其是大量纪年汉简和几百张汉代古纸的出土更是震惊了考古界。悬泉置考古发掘也被评为当年的考古十大发现之一。

遗址主体建筑是一个坞堡大院,加上马厩和灰区,发掘总面积达22500平方米。目前仍然能清理出房屋残址27间,在不同的地层中出土了包括木简、麻纸、漆器、丝织品、鞋袜、农具、印章、封泥等文物达7万件之多([18],9页)。其中有简牍35000枚,有纪年的达1900枚之多,麻纸400多张,在各文化层均有出现,少量纸张上面有字。根据颜色和质地可分黑色厚、黑色薄、褐色厚、褐色薄、白色厚、白色薄、黄色厚、黄色薄等8种([18],4页)。

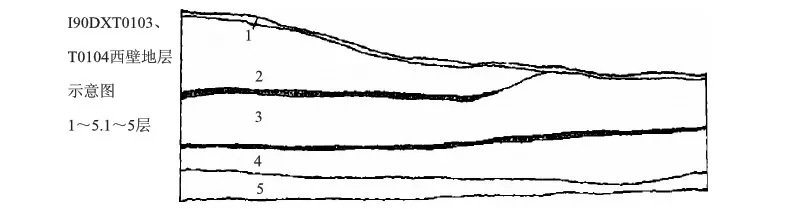

大部分简牍和麻纸出土于西墙外灰区中,按照每层所包含的纪年木简可以分为五层(见图1),最上一层也就是考古报告所提到的第1层,为扰土层,厚约0.1米,现代遗物和汉代陶片共存。往下第2层,为东汉到王莽时期堆积,出土了东汉建武(25—56)、永平(58—75)、永元(89—105)以及王莽始建国(9—13)、天凤(4—19)等时期纪年的木简。再往下的第3层厚0.2—0.5米,为西汉晚期堆积层,出土简牍以公元前49—前7年,即西汉元、成两帝时的为多。第4层厚0.3米,为公元前91—前48年,即西汉宣帝至昭帝后段的堆积,简牍年代主要是元平、本始、地节、元康、神爵、五凤、甘露等纪年,以宣帝时期为主。最深一层为第5层,厚0.2米,西汉昭帝前段至汉武帝后段堆积,简牍中有汉武帝的元鼎(公元前116—前111年)、太始(公元前96年—前93年)、汉昭帝的征和、始元纪年,麻纸在各文化层均有出现([18],4页)。所在地层年代分层清晰,由深及浅的地层,其出土的汉简年代正好也是由西汉武帝到东汉初年,没有受到扰动(见图1)。

图1 I90DXT0103、T0104西壁地层示意图

根据出土的汉简地层进行分析,可知置所从公元前116—前111年,即西汉武帝中期的元鼎年左右开始兴建,一直持续到东汉初年,在公元20年(建武五年)左右遭到严重破坏,完全中断,这与金关、马圈湾烽燧显示的情况基本一致,也与《汉书》相合。在中断20年左右之后,悬泉置从公元51—107年(建武二十六年到永初元年)之间又恢复了一小段时间,于公元107年以后废弃。

根据挖掘报告可知,悬泉置出土的明确纪年的简牍就多达1900枚,这些纪年简牍按照年代先后顺序分布于五个由深到浅的地层,几百张麻纸在各个地层均有分布,质地也不一。这些文化层分层清晰,每层土质及内容物也不同,这与当时气候和环境变化均有关系,不可能短期紧急堆积形成。

35000余枚简牍包括郡、县、乡等各级文件,诉讼文档,修驿车记录,各种花名册,油粮账本,工作日志,招待费记录,大量私人信件,个人练字本等等[19]。这些普通简牍和当时的生活垃圾堆积在一起,不可能保存一两百年,到公元105年之后才突然集中埋藏。而且公元30年(东汉初年)左右整个置所遭遇严重破坏,并从此荒废达20年之久,所以这些堆积最后的时间也发生在公元20年,即东汉建武五年之前,灰层主体年代还是西汉。

通过这三次对汉代烽燧的发掘来看,古纸所属地层是明确而清晰的,纪年简牍的出现使每一地层的年代非常精准,遗址的兴废也与史载完全印证,更为难得的是三处遗址的纪年简牍和古纸的埋藏年代都有一个公元22年左右的下限,即使简牍和古纸会保存一段时间才被埋藏,那么也在公元初年左右。

4 小结

通过近80年的考古发现,几百件实物的出土,还有对考古报告的详细分析后,可以肯定地证明至少在西汉早期,造纸技术就已经在中国出现,因此纸并不是蔡伦发明的。但是争论为什么一直存在,并且持续30年之久[20]?笔者认为,这不能完全从考古学断代的角度来考虑,应该更加注意它的社会因素——反对西汉有纸的一方主要来自于原轻工业部造纸局和蔡伦故乡耒阳等地的学者们,如果这些因素不能够被全面的考虑,将会影响研究者对这一事件的理解和判断。

1 (南朝)范晔. 后汉书(卷七十八·宦者列传第六十八)[M]. 北京: 中华书局, 1975. 2513.

2 (汉)赵岐等撰. 三辅旧事[A]. 丛书集成初编(第3205册)[C]. 北京: 商务印书馆, 1936. 19.

3 (东汉)班固. 汉书(卷九十七·外戚列传第六十七下)[M]. 北京: 中华书局, 1975.

4 潘吉星. 中国造纸技术史稿[M]. 北京: 文物出版社, 1979. 24—33.

5 中国社会科学院考古所. 中国考古学·秦汉卷[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010. 739.

6 潘吉星. 1979—2007 年中国造纸术发明者争议的回顾[J]. 中国科技史杂志, 2011,(4) : 561—571.

7 田野(程学华). 陕西灞桥发现西汉的纸[J]. 文物参考资料, 1957,(7): 78.

8 王菊华. 蔡伦发明造纸术的历史不能随便篡改[C]. 许焕杰主编. 纸祖千秋. 长沙: 岳麓书社, 2005. 156.

9 韦承兴. 蔡伦发明造纸术的历史不容否定[C]. 许焕杰主编. 纸祖千秋. 长沙: 岳麓书社, 2005. 264.

10 马骥. 简论丝路沿线出土的汉代古纸[J]. 文博, 1991,(1): 67—69.

11 吕作燮. 蔡伦发明造纸术的历史考察[C]. 许焕杰主编. 纸祖千秋. 长沙: 岳麓书社, 2005: 192.

12 罗西章. 陕西扶风中颜村发现西汉窖藏铜器和古纸[J]. 文物, 1979,(9): 17—20.

13 甘肃省文物考古所. 甘肃天水放马滩战国秦汉墓群的发掘[J]. 文物, 1989,(2): 1.

14 王菊华. 中国古代造纸工程技术史[M]. 太原: 山西教育出版社, 2006: 57.

15 甘肃居延考古队. 居延汉代遗址的发掘和新出土的简册文物[J]. 文物, 1978,(1): 1—11, 9.

16 (西汉)司马迁. 史记(卷一百二十三·大宛列传第六十三) [M]. 北京: 中华书局, 1975. 3170.

17 甘肃省博物馆. 敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘简报[J]. 文物, 1981,(10): 3.

18 甘肃省文物考古所. 甘肃敦煌汉代悬泉置遗址发掘简报[J]. 文物, 2000,(5): 4.

19 甘肃省文物考古所. 敦煌宣泉汉简内容概述[J]. 文物, 2000,(5): 27—45.

20 潘吉星. 1979—2007年中国造纸术发明者争议的回顾[J]. 中国科技史杂志, 2011,(4): 561—571.

AbstractThe origin of paper-making technology has been one of the most important academic topics in the history of Chinese ancient science and technology.It is traditionally assumed that Cai Lun is the inventor of paper-making technology. But the constant unearthing of many ancient paper of the Western Han dynasty since 1930s brought the origin of paper-making technology into dispute. Some researchers asserted that the unearthed ancient paper was made in the period of the Western Han dynasty and inferred that Cai Lun, who lived in the period of the Eastern Han dynasty, was not the inventor of paper-making technology. But some researchers insisted that the geologic dating of the ancient paper went wrong and the paper was made after Cai Lun’s era. This article focuses on the analysis of every excavation report of the tombs and relics unearthed ancient paper of Han period and investigates the dating of the ancient paper.The author also discusses some issues reflected in this dispute.

Keywordspaper of Han dynasty, dating, Cai Lun

SomeReflectionsontheDatingofthePaperoftheHanPeriod

ZHANG Mingwu, WANG Xiaoqiang

(1.SchoolofHumanities,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China; 2.LonghuaMuseumofEthrography,Longhua068150,China)

N092

A

1673- 1441(2017)03- 0355- 08

2017- 01- 08;

2017- 04- 16

张明悟,1976年生,河北承德人,中国科学院大学人文学院讲师,研究方向为科技考古;王晓强,1970年生,河北隆化人,河北省隆化民族博物馆馆长,研究方向为文物考古与博物馆陈列。