基于“教学、实践、科研”三位一体模式的《建筑力学》课程教学改革

2017-11-01高金贺

昌 毅, 曹 幸, 高金贺

(东华理工大学,江西 南昌 330013)

基于“教学、实践、科研”三位一体模式的《建筑力学》课程教学改革

昌 毅, 曹 幸, 高金贺

(东华理工大学,江西 南昌 330013)

以东华理工大学工程管理专业《建筑力学》课程为研究对象,根据课程教学质量提升的要求,提出了基于“教学、实践、科研”三位一体模式的课程教学改革思路。全面分析了改革前《建筑力学》课程教学过程中发现的问题,并有针对性地制定了几项改革措施。通过教学改革前后学生实际动手能力和理解能力的对比分析,该教学改革方案对教学质量的提升具有显著的促进作用。

建筑力学;教学;实践;科研

作为建筑学和工程管理专业的一门理论性和实践性都较强的重要的技术基础课,《建筑力学》课程内容包括理论力学、材料力学和结构力学三大部分。《建筑力学》课程学习的目的是让学生掌握基本的力学知识和计算方法,能够考虑力学与建筑结构的关系,从而选择合理的结构体系和现场布置方案,为后续的结构设计和建筑施工提供保障,也为进一步学习相关的专业课程打下必要的基础。

现有的《建筑力学》课程教学模式存在如下问题:一是《建筑力学》课程的教学安排还不够精炼,教学所使用的课件显得比较陈旧,且相互之间缺乏一定的连贯性,无法真正系统地体现《建筑力学》课程所包含的理论力学、材料力学和结构力学三大部分之间的衔接关系;二是过于强调老师的教与学生的学,而忽视了学生的实际应用[1,2],且在《建筑力学》课程的实践环节存在着理论分析与工程实际脱节的现象,学生往往知其然而不知其所以然,缺乏将《建筑力学》课程的理论知识和工程实例相结合的能力;三是教师与设计单位合作交流不够,没有充分了解工程一线设计与《建筑力学》课程教学重点之间的关系,进而没法将学术科研前沿的知识融入到日常的教学工作中[3],让学生通过实实在在的项目内容加深对课本理论概念的理解及实际应用[4,5]。

针对建筑学和工程管理专业知识体系的特殊性,以及《建筑力学》课程教学中存在的问题,对《建筑力学》课程的教学模式进行改革,以适用工程实践和社会发展对人才的要求势在必行[6]。为此,在目前课程改革的大背景下,为了进一步提高《建筑力学》课程的教学效果,探讨适合当前形势的《建筑力学》课程教学方法刻不容缓。

1 课程体系构建的定位及目标

1.1 课程定位

该课程为建筑学和工程管理专业的必修课,分为《建筑力学I》和《建筑力学II》两门课程来学习。该课程的学习对后续专业基础课、专业课有着必不可少的指导作用,也为学习有关专业课程打下良好的基础,并且在培养和造就高素质人才过程中起着重要作用。

1.2 培养目标

《建筑力学I》作为《建筑力学》课程的第一部分,其目标在于帮助学生掌握力学的基本概念、基本知识及基本的力学分析方法。《建筑力学Ⅱ》的目标在于帮助学生在修完《建筑力学I》的基础上进一步掌握杆件结构的计算原理和方法,了解各类结构的受力性能,为学习其它有关专业课程以及进行结构设计和科学研究打下坚实的力学基础,并培养学生在结构分析与计算等方面的能力。

2 课程内容框架体系的建立

《建筑力学》课程的教学内容包含理论力学、材料力学和结构力学三大力学部分(如图1所示),也就是将《建筑力学》课程中的理论力学分为静力学、动力学和运动学;将材料力学分为材料的力学性能和杆件的力学分析;将结构力学分为结构静力学、结构动力学、结构稳定及结构断裂和疲劳理论。

图1 原有建筑力学教学体系的分类

然而,原有的《建筑力学》课程教学内容一般仅考虑了这三大力学部分知识点的整体承接性问题,而在结合工程实际、工程实践与实验以及国内外最新的研究成果上,显得尤为不足。同时,在教育部“卓越工程师教育培养计划”的要求下,原有的《建筑力学》课程教学也需要结合我国发展的战略需求。因此,在新的《建筑力学》课程教学体系中,在考虑三大力学的相互关联性的基础上,将三大力学课程内容整合成具有相关性的专题教学内容,并将力学问题的连贯性和实践性贯穿于整个教学体系中,就显得尤为重要。在后期的《建筑力学》课程中应注重实践性问题分析方法的教学,培养建筑类和工程管理类专业的学生既具有扎实的专业基础知识,又具有一定的实践运用能力。根据当今国际发展新形势和“卓越工程师教育培养计划”下建筑类专业的培养目标,《建筑力学》课程的教学可以分为基础部分和扩展部分两大类(如图2所示)。

其中,基础部分的教学内容仅包括理论力学、结构力学和材料力学中最为基础的部分,也就是以下三个方面:①理论力学中静力学中的平面力学部分;②材料力学中材料的力学性能分析中的轴向拉压、剪切、扭转和弯曲部分;③结构力学中平面结构静力学中的平面结构静定问题部分。对于这部分的学习和掌握,能够有效地为以后遇到的各类相关问题打下坚实的理论基础。

扩展部分内容包括理论力学、结构力学和材料力学知识的深入扩展,以及《建筑力学》课程的知识内容在工程实际中的运用。具体的内容包括以下三个方面:①理论力学中空间力系以及工程模型的理论分析,即将理论力学的静力学部分与材料力学杆件的基本变形相结合,增强学生建立力学模型分析的基本功,并且在后续的扩展部分加强学生的实际运用能力;②材料力学中组合结构问题和简单超静定问题,即加强材料力学静定问题与结构力学静定问题的联系,增强学生求解复杂问题的能力;③结构力学中平面结构超静力问题和空间结构静力学,即将材料力学中的超静定问题与结构力学中的框架超静定结构问题相联系,更透彻地理解超静定问题,增强学生解决实际复杂工程问题的能力。

扩展部分的内容需要整合三大力学课程间具有相关性的专题内容,将力学问题贯穿在整个新的《建筑力学》课程教学体系中,并注重培养学生对实践性问题的分析能力。

3 教学方法改革

3.1 工程实际问题的引入

图2 新的建筑力学教学体系的分类

针对《建筑力学》课程的实践环节存在着理论分析与工程实际脱节的现象,为了加强《建筑力学》课程的理论知识和工程实例的联系性,并提高学生理论与实践相结合的能力,让学生既能知其然还能知其所以然,教师在上课过程中可以通过结合实际,将《建筑力学》课程中的一些枯燥的概念、定理、公式尽量用形象生动的工程、生活实例加以解释和阐明,使《建筑力学》课程学习深入浅出。例如,在讲述平面弯曲的概念时,我们可以将工厂厂房的天车大梁(如图3所示)一步步简化为如图4所示的力学模型简化模型。通过天车大梁的弯曲实例,从而引入梁的平面弯曲的概念和计算方法。

图3 工厂厂房的天车大梁

图4 工厂厂房的天车大梁的力学简化模型

新的教学方法的本质是通过从实际问题出发,将各类工程实例引入到《建筑力学》课程的教学中,从而再将简化方法以及力学分析计算方法等引入到教学中。

3.2 结合工程实践的课程实验的引入

《建筑力学》课程的实验教学应与理论教学紧密结合,注重实验项目的综合性、设计性和研究性,培养学生的实践能力、创新思维,开拓学生学科视野。例如,学生可以通过自己动手用纸制作如图5所示的工程桁架受力简化模型,从而提高学生的学习主动性,进而通过如图6所示的实际加载实验来进行判断、思考和分析桁架的受力,达到实验教学与理论教学的紧密结合。

图5 工程桁架的受力简化模型

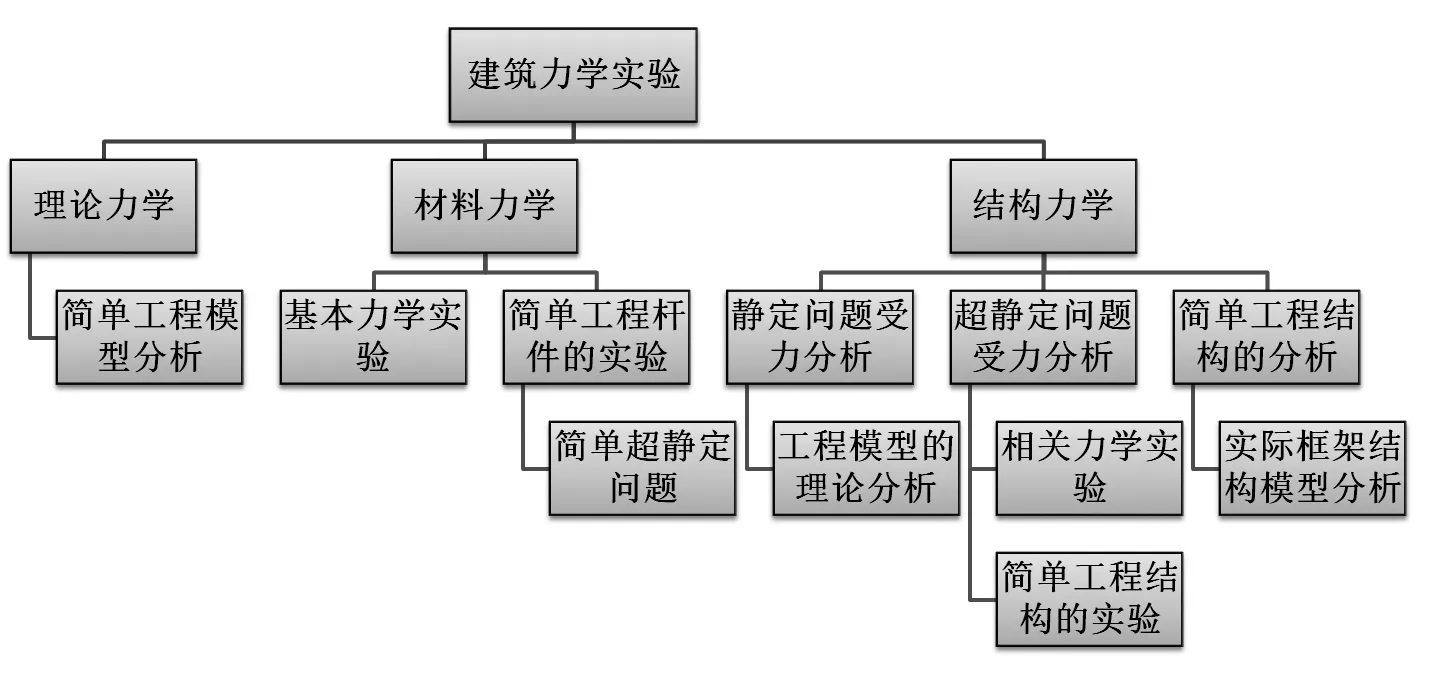

《建筑力学》课程的实验体系如图7所示,具体的内容包括以下三个方面:①理论力学中简单工程模型分析;②材料力学中的基本力学试验和简单工程杆件的实验;③结构力学中的静定和超静定问题的受力分析实验和模型分析以及简单工程结构的分析。其中,基本的力学实验和受力分析将与课堂教学同步进行,保证基础理论在先,基本力学实验和受力分析在后,依次进行。基本力学实验和受力分析的目标是使学生掌握扎实的力学基础知识和力学实验技能,作为《建筑力学》课程理论教学基础部分的一个有力补充。后续的工程模型理论分析、简单工程结构的实验以及框架结构的受力分析等将增强学生理论联系实际的能力,为学生更好地消化吸收前面的理论知识打好基础,其目的在于拓展

学生的力学知识,提高学生运用力学知识解决工程中力学问题的能力,培养学生的创新性思维和研究能力。

3.3 国内外最新研究成果的引入

受国家宏观经济政策、法律法规、外界环境的变化、投资优化策略等的影响,《建筑力学》课程有必要将国内外最新的相关研究成果引入到课堂的理论教学中,以科研促进教学[7]。学生可以通过学习和参与相关教师的科研项目来了解相关研究领域的最新发展,进而了解结构计算和材料技术发展的最前沿动向,并逐步了解和认识到建筑力学的历史和发展以及最新的研究动态。并且,教师可以通过优秀的中英文教材的讲授,帮助学生逐步掌握一定量的专业中英文词汇,再通过对少量最前沿的科技论文的讲解和学习,帮助学生具备一定的国际性视野和学术前瞻性。

图6 工程桁架的受力加载实验

图7 新的建筑力学实验体系

4 结语

总之,我们要将原来分散的、孤立的理论力学、材料力学、结构力学课程重新整合,构建一套系统完整的基于“教学、实践、科研”三位一体模式的《建筑力学》课程教学体系;建立适应当今国际发展新形势和“卓越工程师教育培养计划” 培养目标下的建筑类和工程管理类专业的《建筑力学》课程教学体系(包括理论和实验两部分);建立适合现代化国际需求的教学模式;结合工程实例建立理论联系实践的实验教学体系,突出本专业实验教学的特点,并通过开放式的实验教学,培养学生的创新意识、团队精神和承受挫折的能力,使之形成一种科学的思维方式。

[1] 崔虹云,尚东昌,肖仲杰. 高等教育人才培养模式中实践教学的改革与探索[J]. 黑龙江高教研究,2014(2):163-165.

[2] 李春燕. 教师专业发展视域下高校实践能力发展研究[J]. 中国大学教学,2014(5):81-84.

[3] 高金贺,昌毅,杨凤,等. 人文魅力和“共情”心理学在材料力学教学中的结合与实践[J]. 东华理工大学学报:社会科学版,2015,34(3):294-297.

[4] 王安明,周进,刘娉慧,等. 基于“教、学、用”三位一体的土力学课程教学模式改革与实践[J]. 高等建筑教育,2015,24(4):52-54.

[5] 李双蓓,汪灏,韦玉娇. 基于应用型人才培养的建筑学专业建筑力学课程教学改革探索[J]. 东南大学学报:哲学社会科学版,2013,12(15):162-164.

[6] 金喜平,李春柳,于建军. 建筑力学课程改革涉及案例[J]. 高等建筑教育,2012,21(6):112-115.

[7] 郭诗惠. 应用型本科高校建筑力学课程教学改革研究[J]. 南阳师范学院学报,2011,10(3):116-118.

TeachingModelReformofArchitecturalMechanicsBasedon“Teaching,PracticeandResearch”

CHANG Yi, CAO Xing, GAO Jin-he

(EastChinaUniversityofTechnology,Nanchang330013,China)

According to the requirement of teaching quality improvement,this paper presents the teaching model reform of Architectural Mechanics based on “teaching, practice and research” by taking this course of engineering management specialty in East China University of Technology as the research object. This paper comprehensively analyzes the problems found in the teaching of Architectural Mechanics before the reform, and has targeted several reform measures. Through the comparison of the students’ practical ability and the ability of understanding before and after the teaching reform, the authors find the teaching reform program has a significant effect on the improvement of teaching quality.

Architectural Mechanics; teaching; practice; research

G642.0

A

1674-3512(2017)03-0283-05

2017-02-26

东华理工大学博士启动金(DHBK201407);东华理工大学校级教改项目(DHJG-15-05)。

昌 毅 (1979—),男,湖南益阳人,博士,讲师,主要从事土木工程研究。

昌毅,曹幸,高金贺.基于“教学、实践、科研”三位一体模式的《建筑力学》课程教学改革[J].东华理工大学学报:社会科学版,2017,36(3):283-287.

Chang Yi, Cao Xing, Gao Jin-he.Teaching model reform of Architectural Mechanics based on“teaching, practice and research”[J].Journal of East China University of Technology(Social Science),2017,36(3):283-287.