“游泳”图释(续)

2017-11-01陈建华

陈建华

海上观澜

“游泳”图释(续)

陈建华*

晚清以来中国的日常生活用语发生了根本变化,它与“理论旅行”同理,负载着中外文化交流的印痕,在传播使用过程中形塑了日常思维习惯与生活方式,在今日图像成为人们日常经验的媒介。本文以“游泳”的词语与图像作为叙事对象,试图作一种历史脉络化的描述。图像无声,却带来历史瞬间的实感。除了“游泳”,还选取了与之相关的“泅水”、“海水浴”及“出浴”等,借以展示词语沿革的轨迹及其多重空间。因此从水中冒险到体育运动、从国际竞赛到身体规训、从都市到郊外,新的组织和机构、新的社会空间应运而生,一种现代都市的日常生活方式在成形。这好似有关身体和水的现代生活史,片断而含有多种可能。

语词 图像 泅水 游泳 海水浴

五、杨秀琼:风口浪尖的美人鱼

杨秀琼为中国游泳史留下了一段难忘的传奇,短短三四年里,她如一颗灿烂的明星旋起又旋灭,陷入各种权力关系的漩涡。

杨秀琼生于1918年,广东东莞人,小时候和姐弟一起在父亲杨柱南的指导下学习游泳,杨家在粤澳港一带有“游泳家庭”之称。后来杨柱南举家迁往香港,在某机构任职,他也依旧训练子女游泳,秀琼的成绩最为突出。1930年在香港举行的游泳公开赛上,她一举夺得50米和100米自由泳冠军。次年在香港与九龙之间的横渡竞赛中又勇夺桂冠。

1933年6月,杨秀琼登上《良友》画报的封面,这大概是她第一次在国内媒体上亮相。《良友》一向消息灵通,对她在香港的名声应当有所风闻。此外,20世纪20年代末以来,上海女子游泳成为一种时髦的活动。每到夏季,大小报刊便争相捕捉她们在泳池浴场的靓丽倩影,有愈演愈烈之势。而这位来自南国的游泳小将长得眉清目秀,身材健美,泳装港气,十分抢镜。

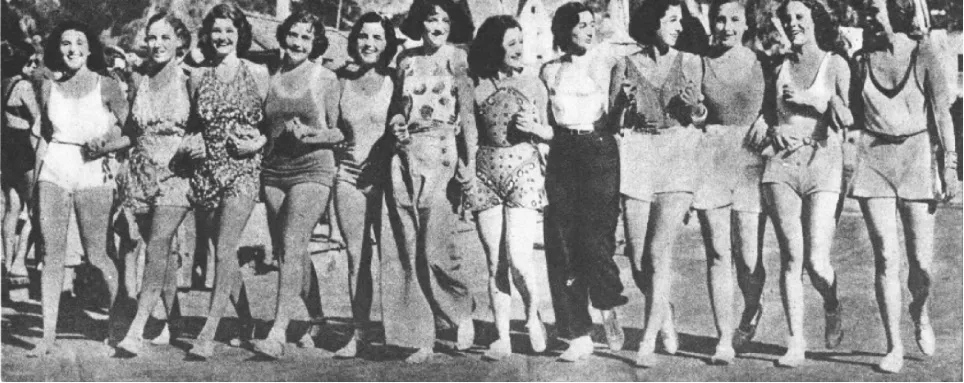

洋场总要吹拂洋风,8月号《良友》上一张《美国西部海岸之一九三三年游泳时装大巡行》的照片,及时给盛夏沪上吹来一股大洋彼岸的西海泳风。不过,在上海人的眼里,这么杂乱无章的穿法也算作“游泳时装”,大概是不可思议的。

在泳池里,这个才15岁的女孩一路飙发,势如破竹。1933年10月,在南京举办的全国第五届运动会上,杨秀琼代表香港队获得50米与100米自由式、100米仰泳、200米俯泳等4项第一名,包揽了女子游泳冠军,一鸣惊人。虽不知“美人鱼”的绰号是谁取的,却家喻户晓。

图1 杨秀琼女士,《良友》,1933年6月

图2 美国西部海岸之一九三三年游泳时装大巡行,《良友》,1933年8月

其实,这届运动会上,上海女子队表现优秀,赢得排球、田径和篮球等项目的锦标,可是她们在《良友》的画面上却只能成为杨秀琼的背景。媒体报道有偏心,那不光是杨秀琼的成绩出奇的好,而且长得年轻漂亮。香港女子不仅赢得游泳锦标,而且一列港女也大有吸睛之效,归根到底是女子的身体在起作用。种种传闻不胫而走,煽起阵阵狂热。例如蒋介石和宋美龄看了杨秀琼的比赛,宋美龄认她为干女儿,还送了她一辆美国紫竹牌小轿车。行政院秘书长褚民谊对她特别优待,亲自用车来回接送。身居高位的难免有个人喜好,投手举足富于仪式感,在对杨秀琼特别重视之中隐含着女子游泳的政治意涵。

国民政府定都南京不久便把发展体育列入民族国家建设的议程,并制定发布了一系列规划和命令,体育活动在各省纷纷展开。原来打算在1931年在南京举办全国运动会,但因“九·一八”、“一·二八”事件相继发生,遂延至1933年“双十节”举行,并为之大兴土木,花费140万元建造了中央体育场。

图3 中央体育场之鸟瞰,4号为游泳池,《文华》,1933年10月

图4 中央体育场游泳池,《良友》,1933年11月

发展体育不仅有关党国政权的合法性,也是打造民族形象的现代性工程,目标则是进军国际运动会。1913年,菲律宾举办首届远东运动会,中日两国均参加。此后每隔两年举办一次,1930年起改为每四年一次。比赛项目包括田径、游泳、排球、足球、篮球、网球等,游泳是中国的弱项。除了在1915年第二届运动会上中国选手李罗伯包揽了各项游泳冠军之外,其他历届几乎都与奖牌无缘,奖项均为日本与菲律宾选手获得。比如在1925年第五届运动会上,中国游泳选手在决赛前被全部淘汰,一败涂地。《东方杂志》(1921年6月号)特别评论说:“居岛国者善于游泳,日本与菲律宾均为岛国,故游泳之术特精,我国远不逮焉。然运动固不当以陆上为止境,水上运动,裨益体育,亦复不浅,苟习之有素,未必不能胜人,乃我国国民不加注意,致此次会中选手缺如,宜其相形见绌,将锦标拱手让人也。”

因此,1933年第五届全国运动会首次把女子游泳列入比赛项目,具有重要的意义。这表明对游泳的重视,所谓“男女平权”,也表示妇女地位的提升。此后每至夏季,女子游泳越来越成为时尚,更因健美和体育而显得名正言顺。

全运会结束后,10月22日铁道部为京沪津浦两条铁路在浦口举行铁路轮渡的通车典礼,交通部长朱家骅致词,杨秀琼剪彩。这说明杨秀琼受到了高层的重视,一下子成了全国名人。

次年,杨秀琼代表中国队参加在马尼拉举行的第十届远东运动会,赢得50米、100米自由泳与100米仰泳冠军,在200米接力游泳中她是最后一棒,成功冲刺而获得冠军。报道称:“女子游泳我国美人鱼杨秀琼,此次在菲风头大健,包办各项游泳冠军,游泳场中我国国旗屡升,国歌迭奏,观者掌声不绝,为我国在远运会空前所未有,大争国家体面,菲人誉之为‘中国小姐’云。”(《勤奋体育月报》1934年6月)像往常一样,总体上中国队并没有很大起色,仅拿了足球一项锦标,其余皆为菲律宾与日本所得,比照之下更显出杨秀琼所获锦标的分量之大。

1934年初,蒋介石实行“新生活运动”。远运会之后杨秀琼及其一家受邀去南昌,7月25日她为新建的新生活俱乐部游泳场开幕礼剪彩,并与其姐、弟一起为第一次水上运动大会做表演。然后去庐山游览,之后又到南京做游泳表演。第92期《良友》整版报道:“所到之处,大受欢迎,锋头之健。一时无两!”刊出了许多照片,其中有两姊妹在南京与国民政府主席林森的合影、在中央体育场游泳池门口的照片,她的打扮非常时髦。褚民谊驾车那张最有趣,解说词称:“杨氏姊妹在京乘坐马车出游,行政院秘书长褚民谊亲为驾车,笑容可掬,‘虽执鞭之士,吾亦为之’!褚氏有焉。”此老能够亲自驾马车也真不容易,而坐在车上的是二八佳丽,与“礼贤下士”还不那么熨帖,由不得有人说三道四。

接下来,杨秀琼经上海返港。正逢酷暑8月,几天内各团体纷纷设宴招待,排满了活动,要说整个上海为之沸腾也不为过。6日下午,杨秀琼与父亲姐弟在高桥海边浴场游泳,造成了“万人争看美人鱼”的轰动场面。家人皆穿黑色泳衣,“唯杨则披蓝条浴衣,着蒲草拖鞋,态度风姿,极为娟美”(《国术统一月刊》,1934年9月)。观众攒动拥簇,秩序失控,杨秀琼不得不折回旅馆。后来,由警卫开道,百余游泳健将伴游,她才稍作表演便已夕阳西下,结果“未能餍足期望”。一连数日青年会表演、拜会市长、赴名流宴会等应酬,不下十几档节目,杨秀琼终累倒称病。

杨秀琼在上海得到一个“肉体火轮船”的新绰号,似乎不雅。记者也不放过她的婚姻问题,对此,她落落大方说:“余以年事尚轻,正在求学时期,对此目前尚谈不到。”(《国术统一月刊》,1934年9月)

在杨秀琼连日的活动中,值得一提的是陆礼华邀请她去江湾参观两江女子体育专科学校。陆是一个传奇人物,他在1922年创办了两江女子体育专科学校,培养了大量的体育人才,曾带领学校的女子篮球队去日本参加比赛,因此名闻遐迩。学校也有游泳班,四年前《良友》画报就刊出过游泳班照片。看起来容貌都比较秀丽,欠缺的大概是技术指导吧。

图5 两江女子体育学校学生之泅泳生活,《良友》,1930年8月

1934年底,《良友》刊出一张“标准女性”照,杨秀琼与宋美龄、胡蝶、何香凝、丁玲、哈同夫人等10位女性同列。从照片上看,选择这些女性不是以容貌为标准,而是注重个人的特殊成就,她们无疑都是大众偶像。有意思的是,杨秀琼居顶端,宋美龄在底层,遥遥相对。杨秀琼年少得志,名声如日中天,却高处不胜寒。所谓“名流”也意味着名声的流动性,有的长些有的短些,但是对于杨秀琼来说,好似身处高危地带,此后便开始滑坡。名声来得快去得更快,都是创纪录的。

图6 标准女性,《良友》,1934年12月

1935年10月,第六届全国运动会在上海举行,女子游泳的成绩普遍提高,杨秀琼、刘桂珍、陈玉琼皆打破远东运动会纪录。不过,杨秀琼却不尽如人意,只得了100米自由式和仰泳两项冠军,50米自由泳输于刘桂珍。摄影镜头记录了杨秀琼游至终点后面露失望的一刻,虽说“胜败乃兵家常事”,但杨秀琼好像鼓足的风帆却意外触礁,心理上不免蒙上了阴影。的确,50米自由泳似乎特别引人瞩目,《良友》画报和《东方杂志》特别制作了《全运会画刊》,刘桂珍在上面大出风头。可看到王正廷为她颁奖,也可看到刘桂珍站在一架摄影机之前,是一家电影公司在拍摄全运会的有声片。这让杨秀琼的忠实粉丝们难以接受,因为在她身上投入的期望太多,只许好不许坏。

图7 为50米自由式第一名刘桂珍拍摄有声电影,《全运会画刊》第9期

不能说媒体是势利眼,情况远比表面要复杂得多。当媒体大肆追星杨秀琼时,暗流已然汹涌。就在开全运会的当口,《中国漫画》杂志封面是汪子美画的《跳龙门》漫画,人物显然是美人鱼杨秀琼,杂志内页也有杨的游泳照片,解说曰:“现在出风头的唯有是她,双十节画刊上刊登她的照片,似乎此翻印模糊不清的烈士照片来得起劲,千百万小民崇仰烈士们的心,也似乎转而于她了,唐人有谣:生男勿喜欢,生女勿酸悲。”尽管杨秀琼的赛事失利,但依旧占据了大小媒体的中心,这幅漫画表达了不满之情,说在双十节她比革命烈士还吃香,意谓不合政治。而封面本身就含有讽刺意味,把美人鱼画成裸体,意思是杨秀琼爆得大名是依靠了色相。与此同时,《十日杂志》也以杨秀琼做封面,是鲁少飞的一幅漫画。画她插上了一对大翅膀,左翅膀上写:“杨秀琼小姐在现在,已被捧成为仙人了!”下面是“全国运动会”的旗帜,她一个人怎能代表全运会?意思是被这么捧上了天,完全离谱,也是对大众的狂热崇拜表示不满。

图8 鲁少飞《杨秀琼小姐被捧成为仙人了》,《十日杂志》,1935年10月

两个封面貌似吹捧,实则暗藏玄机。汪子美和鲁少飞都是著名漫画家,《时代漫画》和《中国漫画》在市民中颇有影响。乍看内容无非是都市风情、名流时尚,满纸香艳,充满了肉感气息。漫画家们自称“吉普赛群落”,通过漫画手法对蒋介石、汪精卫等民国政要,对都市风尚加以讽刺,用现在的潮语来说,颇有愤青、吐槽、屌丝的意味。他们对杨秀琼不满,也是因为政要上层褚民谊之流过度热情。例如1934年1月《时代漫画》创刊号上刊登了徐心芹《时代小姐的将来》一文,把杨秀琼、王人美、胡蝶等人并列为“时代小姐”,讨论她们的婚姻问题,称:“不久前报纸上喧腾着号称‘美人鱼’的杨秀琼小姐,差一点蒙了‘作人妾’的不白之冤。”这是怎么一回事呢?传说是褚民谊出的主意,让杨秀琼给汪精卫做小妾,因为汪的老婆反对而作罢。为此张光宇作了一幅《观鱼图》,讽刺汪精卫只能眼睁睁看着鱼缸里的美人鱼。

不过,对杨秀琼最具杀伤力的大约数下面这幅漫画了,这幅画也是鲁少飞画的,题为《零的时髦》。作为《时代漫画》第29期的封底,当时在德国举行的第十一届奥林匹克运动会刚刚结束。中国第一次参加,花费20万元派出70余名选手,杨秀琼是唯一女子游泳选手,结果败北。画面上,杨秀琼的身边有一个盘子,里面装了两只蛋,意谓她参加了100米自由泳和仰泳两项比赛,都得了零分。“时髦”两字体现了漫画家的成见,不光指她被捧得太高,也暗指杨秀琼喜出风头,应酬太多,因此疏于业务。然而,杨秀琼实际上100米自由泳的成绩是1分23秒,100米仰泳是1分37秒,均打破了她自己保持的国内纪录,不能说没有进步。奥运会女子100米自由泳由荷兰的卡姆培获得,成绩是1分6秒4,100米仰泳由荷兰的孙夫获得,成绩是1分18秒9。两相比较,成绩确实相差悬殊。不过,另有一种说法是中国选手信息不灵,对于国际比赛情况一无所知,心理上根本没有准备。杨秀琼没得奖,国人深感挫败,但像鲁少飞这种挖苦之中还带有道德讽刺,也有点过分了。

图9 鲁少飞《零的时髦》,《时代漫画》,1936年8月

此后,关于杨秀琼的经历说法不一,有人说奥运会之后她嫁给职业骑师陶百龄,又因为被四川军阀范绍曾看中,被逼离婚而成为范的第十八房姨太太。总之,她在这几年里的生活波澜迭起,就像砧板上的美人鱼一般,被各种权力撕扯,从军政界、媒体到大众消费都恨不得把她割了一块去——以国家荣誉、健美强身的名义。

六、海水浴与日光浴

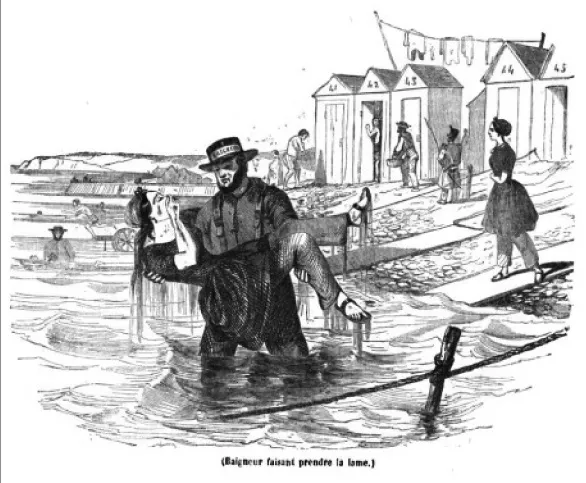

去游泳池是为了健身或嬉水玩乐,在海水浴场也可游泳嬉水,更与消夏疗养、名胜景点连在一起。最初人们认为海水浴能够治疗皮肤病,有利于身体健康。据《维基百科》,17世纪在欧洲沿海区域出现了海水浴场,18世纪末流行于欧洲各国,20世纪遍及世界各国。1908年《重庆商会公报》刊登了《海水浴之功效》一文,称海水含有盐分,可以刺激皮肤而起到增强抵抗力的作用,并介绍了一些有关季节与水温的基本知识。1918年11月《东方杂志》从日本卫生杂志上转译了《海水浴之效能及其注意》一文,叙述海水浴的历史:“以海水浴为卫生之法者,始自欧洲十八世纪之中,欧洲诸国中,尤以英国为先导,今之菩拉脱恩,即彼最古之海水浴场也。继英而起者为法,当一千七百六十七年时,广设海水浴场于国内,其次为德为比,当一千七百九十四年迄一千八百零一年间,亦先后设置海水浴场。当是时,海水浴流行颇盛,统计每年浴客达二万人以上……今则无内海大洋之区别,凡大水之滨,概有浴场之设置也。”

《维基百科》中的英国威尔斯中部卡鼎根海湾的海水浴场的图片是19世纪初的,显得较为原始。有轮子的小屋子(bathing machine)直译为“浴场机器”,为浴者换衣服时使用,尽管那时的浴者几乎都是裸体。而1911年《东方杂志》上的《比利时鄂斯登之海水浴场》图片大概拍摄于19世纪后期,设施已成规模,浴场机器成排并列,女子泳装也已经发生了改变。

图10 比利时鄂斯登之海水浴场,《东方杂志》,1911年

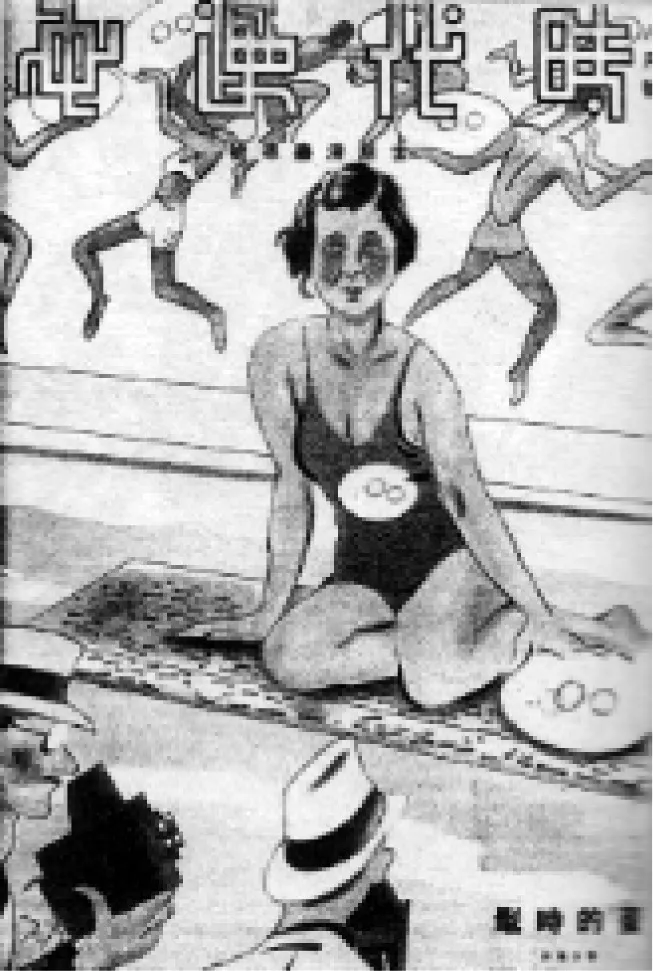

报章杂志不仅提供了海水浴的知识信息,而且提供了很多视觉图像。1911年《小说时报》和《小说月报》等小说杂志陆续刊出所谓“东西美人海水浴”图像,除了英国、法国、德国、西班牙以外,更多的是日本“美人”。时值清末民初之交,这两份小说杂志标志着上海新一波通俗文学杂志的兴起,出现了都市日常生活和娱乐消费的倾向。刊出的照片多为妓女,鼓吹时装新风尚,而且以前是石印,现在是照相制版,印刷质量比以前更为精良。刊登这么多的各国海水浴女子的图像,可能是受到外国明信片与时尚杂志的影响,十分吸睛,也就有利于杂志销售。当然,其重点并不限于海水浴或泳装,因为这些东西对于中国人来说还可望不可即;但从20年之后,无论在海水浴场还是游泳池,到处都可见中国女子的身影来看,这些“东西美人”图片就带有预言中国未来的意思了。从女子解放的意义上来说,具有先锋作用。值得注意的是,《小说时报》还刊出了《日本海水浴之裸体美人》图,与《小说月报》同时都刊登了法国博物馆里的裸体女子的名画。这些图片带来了现代艺术观念,冲击了中国的传统观念,鼓励女子走向新的社会空间。

尽管没有标明来源出处,但图中各国女子的浴衣各有特色。随着海水浴的流行,当地行政部门制定了安全措施,于是便有了急救设备和救生员。就像一张19世纪40年代法国布洛涅海水浴场的图片所示,一个救生员救起了一个女子。

图11 法国布洛涅的海水浴场,20世纪40年代,《维基百科》

海水浴场里男女混杂,有涉道德风化问题,于是便产生了专门给海水浴者换衣的“浴场机器”,如图12中女子从车厢里下来,男的伸开双臂说:“别害怕!”

对男女游泳衣的式样也作了规定。图13、14两张照片,一张是1858年英国女子的泳衣,一张是1898年法国女子的泳衣,可见半个世纪中保守与开放的差异。但是,1911年《小说时报》“英国女子弗德”的泳衣与19世纪末法国女子穿的几乎一模一样,这说明英国可能受到法国的影响,而日本女子的泳衣大概是照抄德国的。

1933年7月26日《慈航画报》刊登了《说海水浴》一文,文中称:“现在中国沿江沿海的口岸有西人的地方,都有海水浴场,中国人也可洗浴。”又说:“最近以来风气大开,通商口岸,也大改良卫生的方法,也学西国男女的海水浴了。”(11卷4期)这说法不差,30年代关于海水浴的报道和图像明显增多,可以看到普陀山、秦皇岛、北戴河、广州等地都有海水浴场。

图12 男女泳衣,20世纪初,《维基百科》

图13 英国女子泳衣,1858年

图14 法国女子泳衣,1898年

图15 日本妇女海水浴图,《余兴》,1916年

当然,其中数青岛的海水浴场最驰誉中外。1935年《青岛画报》上的《避暑胜地之青岛》中说有汇泉、太平路、湛山和山海关路“四大浴场”,其中最大的是汇泉海水浴场。《百度》说,早在1905年德国人就在该处建造了“斯特兰饭店”接待国外游客,1921年达16791人次。这个数字与当时的报道有些出入,如1924年《学生杂志》说:“每年夏季能招来自东洋各地避暑之西洋人达千五百名。”1934年《铁展》画报为汇泉海水浴场做广告:“汇泉海水浴场每年夏季各地人士来此避暑者约数千人,胶州路及招商局特发避暑减价车票船票,七八两月海潮平静温和,最宜游泳。”

一到夏季,各种报刊媒体便会掀起女体消费的狂欢,“海水浴”与“游泳”联手,都市与海滩、健身与消闲交相辉映,标志了经济生活与消费方式的现代性进展。去海滨浴场可以游泳,如组织少年夏令营去青岛便是一举两得之例,但对于都市大众来说,海水浴更令人神往。1935年《良友》画报上一幅巴黎美女穿着泳衣走秀的照片,其实是在游泳池拍摄的。她们穿的与一般泳衣没有什么两样,却冠以“海水浴衣”的名义,大概也是因为“海水浴”更有魅力的缘故吧。

图16 巴黎普尔节,美女表演今年最流行海水浴衣之行列,《良友》,1935年

1927年《妇女杂志》刊《妇女的海水浴与温水浴》一文,提醒妇女对海水浴应当慎重,如有疾病或怀孕、月经的妇女最好做温水浴。这大概是因为女性泡海水浴成为时尚,所以文章有所提醒。媒体虽然介绍了日本的海水浴场,但更多的是中国各地的海水浴场。好莱坞明星依旧是介绍的对象,如图17就是著名艳星丽塔·海娃丝在沙滩上晒美腿的照片。不过,现在已经不再是好莱坞明星独领风骚的时代了,本地的明星如20年代初以“FF女士”(按:FF是Foreign Fashion的缩写,意为“国际时尚”)著称的殷明珠,凭借故事片《海誓》成为中国第一位女明星。她一向以作风大胆著称,由图18她在沙滩上全裸后背的照片可见一斑。当然,除了这些影星名流,海水浴场中也不乏普通妇女的身影。

图17 好莱坞性感明星丽塔·海娃丝在海水浴场,《影报画刊》,1929年

图18 殷明珠的沙滩裸背照,《电影月刊》,1932年

虽说铁路交通渐渐发达了,但对于大多数上海人来说,海水浴并非想去就能去的。1932年7月建成开放的高桥海水浴场便成了上海人解馋的场所。每当夏季,标题党就使出浑身解数,像什么“到高桥洗海水浴去!”“女明星大集会:浦东海水浴场!”之类,渲染出兴高采烈的气氛。《文华》杂志报道称,联华电影公司的数十个导演与演员参加了高桥海水浴场的开幕式,其中最受媒体关注的是殷明珠、金焰、王人美、陈燕燕等人。殷明珠育有两个孩子,但身材保持得很好。当天在浴场摆拍了不少照片,后来刊登于各种刊物上,《电影月刊》上就有一张题为《健美的典型》。此后高桥海水浴场就成为电影明星常去的地方。据记者观察,王人美、陈燕燕等思想开放、个性活泼的影坛新秀喜欢去海水浴场,而胡蝶、梁赛珍等明星更喜欢去跳舞场。

图19 高桥海水浴场临时帐篷,《中华》,1933年

图20 黎莉莉、陈燕燕、王人美在高桥海水浴场,《中华》,1933年

图21 日光浴与海水浴,《小世界图画半月刊》,1932年第10期

图22 胡华荣《日光浴与海水浴》,《论语》,1935年

海水浴与日光浴常常成为一对“组合”。1932年《小世界图画半月刊》说:“海水浴对于人身固然有益,但日光对于人身亦为重要,故欧美各国对于日光浴非常之重视也。”例如题为《日光浴与海水浴》的图片显示,沙滩上非常拥挤。当然,只要不在水中,无论站着、坐着、躺着都算是做“日光浴”。在高桥海水浴场,“也有很多兴致好的人,自上海赶去凑热闹,或者去洗太阳浴。有的便赤裸裸地躺在沙滩上,让海风、阳光抚慰身体”(《上海特写》1946年12期)。其实日光浴只是晒晒太阳而已,并没有什么高深的道理,但在胡华荣的漫画里,海水浴场变成陆上和水中两个世界,象征着旱灾与水灾。漫画题为《日光浴与海水浴》,显然含有对比之意。但如果对那些享受海水与日光的人意含讽刺的话,就未免有点苛刻了。

Swimming: Historical Account by Words and Images (Part 2)

Chen Jianhua

Since the Late 19th Century Chinese language of everyday life has witnessed sea change. Analogous to “traveling theory”,words in daily use carry with them transnational and transcultural experiences, shaping people’s thinking modes and life style. Apparently today we are more inf l uenced by images in terms of everyday experience. This essay focuses on the term youyong (游泳, swimming), with a brief historical account being made by words and images. Besides “swimming”, other relational words such as “sea bathing”, “after bathing” (出浴)are examined, so as to show verbal and imagery changes in different times and their multiple spaces. Therefore, new institutions, regulations, and social spaces emerged from adventure in water to physical exercises, from international contests to social control through bodies, and from city to suburb, and modern forms of everyday life takes shape. A history of body and water in modern life is experimental and open to new possibilities.

*陈建华,男,上海人。复旦大学、哈佛大学文学博士。香港科技大学荣誉教授,现任上海交通大学人文学院讲席教授。主要研究方向为中国文化与中国文学。《“游泳”图释》刊载于《上海文化》2016年第2期,本文是前文的续篇。

责任编辑:李艳丽