王众托:新中国系统工程领域的开拓者和引领者

2017-10-23雷洋

雷洋

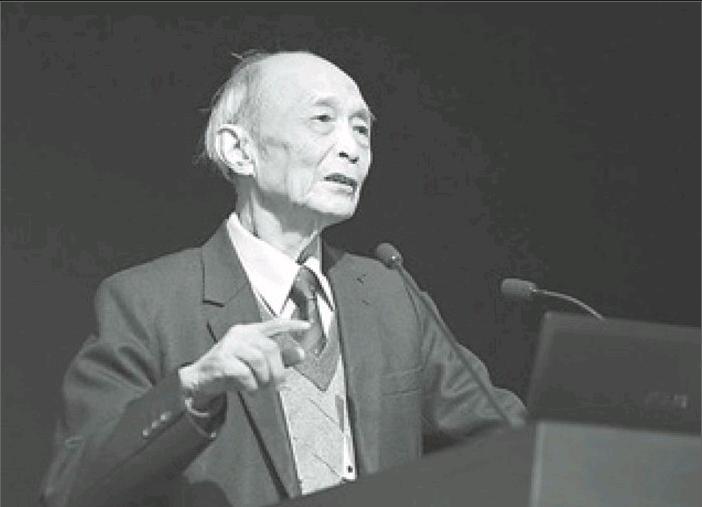

1951年毕业的清华大学电机系学生,被称为电51届。百余人的毕业生里,后来出了1个共和国总理,4个工程院院士。王众托就是其中的院士之一。如今,在大连理工大学校园里,人们常常能看到近90岁高龄的中国工程院院士王众托忙碌的身影。王众托将自己的一生献给了国家科研和教育事业,成为新中国系统工程领域的开拓者和引领者,也亲手培养出了一批批科技创新人才。

爱国,当报效祖国

1928年8月,王众托出生在湖南省平江县南江镇。王众托的父亲是一位从幕阜山下走出去的铁路工程师,性格坚毅倔强。王众托秉承了父亲的性格特征。

因为父亲是中国老一代铁路工程师,王众托从小过着颠沛流离的生活,他的家、他的童年可以说是顺着中国铁路的延伸,一路向西。当铁路修到宝鸡时,当时的政府就没有财力继续修下去了,连钢轨都没有了,所以他的小学和中学都是在陕西读的。1937年,日寇侵华,王众托又开始了逃难生涯。1939年4月,日寇对汉中进行轰炸,他躲在了壕沟里才幸免于难。

后来,王众托跟随家里人来到四川广元县。在这里,王众托找到了阅读的乐土。没事时,他就在广元街上逛,那里有很多书摊。在书摊,他第一次看到了《福尔摩斯探案集》,一下子就被里面的推理故事吸引了,有的案件他一会儿就看完了,有的他要看上两三天,书摊的摊主很好,从来不赶人。后来他回忆说,当时读的推理故事对他的成长作用很大。除了大侦探福尔摩斯,他还对介绍各种兵器的报刊也非常感兴趣,想着有朝一日,用他看到的先进武器好好教训一下不可一世的日本军队。也是从这时开始,他对自动化开始感兴趣。之后,他又回到陕西读中学。当时的环境,一般来说内地的图书资源比较缺乏,但是他所在的陕西铁路中学是全国唯一一所铁路中学,图书馆设施很好,有好几千本藏书。这一时期,王众托读的书很多,不但陶冶了性情,开阔了视野,还增加了知识面,自己的家国情怀也慢慢地形成。令人难忘的中学生活,虽然“没有排名和成绩单,但是每个人都对科学和祖国有一种朦胧的难以割舍的情怀”。

“家国”二字,在中国人心中重逾千钧,可以说就是中国人的信仰。“未有我之先,家国已在焉;没有我之后,家国仍永存。多少沧桑付流水,常念家国在心怀。”家国情怀在中国人心中,是一股“沛乎塞苍冥”的浩然正气。日寇侵华,王众托南下逃难,那种心情的紧张和悲愤是他一生中最深刻的记忆,爱国主义思想和家国情怀就是在这种艰难困苦的环境中培养出来的。此后,他立志改变国势衰微受人欺凌的面貌。也许,正是经历了祖国的生死存亡,他那种朴素的爱国主义情怀尤为纯真。正如他所说:“这是终身也不会改变的。”

1947年,王众托考入清华大学电机系。彼时的清华大学尚未分校,大师云集,除了专业课外,王众托还得益于多位名师教诲。他听过著名散文家、中文系系主任朱自清的课,也听过著名经济学家陈岱孙的课……他从老师那里不但学到了新的知识,还有解决问题的方法。他经常阅读经济学、信息和心理学等方面的书籍,他说,系统工程要考虑到人、技术、经济和环境等多方面因素。可以说,大学阶段对王众托的一生影响颇大。1951年,王众托以优异的成绩毕业于清华大学电机系,毕业后被分配到大连工学院(现大连理工大学)。他愉快地服从了祖国的需要。“当时的知识分子都有一种民族自尊心,我们觉得无论到哪里都是有了一个报效祖国的机会”。

参加工作后,王众托65年来奋战在祖国工业发展的前沿,顺着电气化、自动化一系统工程化一数字化、信息化一网络化一智能化的路径不断找到自己的位置,做了许多开拓性的工作。工作之初,开课程,自学俄语语法,当时校内还有苏军家属担任俄语教师,他碰上不明白的,就鼓足勇气去问那些俄语老师。这样,他才敢为人先地翻译出300万字,共9本俄文教材,其中《自动调整原理》《脉冲技术基础》《自动系统中的计算装置》等三部堪称经典教材,成为后来我国参与“两弹”研究科研人员的重要参考书。之后,他在钱学森的指引下开展自动化的科研,并走向前沿。他说:“我的工作就像是在跑接力,跑的是第一棒,虽然掌声大多给了最后一棒,但我没有一点后悔。”在系统工程的建立过程中,他看到社会上有这种需求,义无反顾地投入这一工作,从一个简单的脉冲數字装置开始,到普及计算机知识,到决策支持系统的研究开发,到利用国外技术和国内现状结合……在网络化和智能化阶段,微机系统开发实现了跨越,实现了硬技术和软技术的结合,系统工程风生水起。不论什么时候,王众托始终走在系统工程的前端,是我国少有的“全才”院士之一。

回顾自己60多年来的学术研究生涯,王众托说:“我正是在祖国经历了天翻地覆的变化,由贫穷衰弱走向独立自强,科学技术从落后逐渐追赶先进的过程中成长起来的。”亲身经历了我国科学与教育发展的艰难曲折过程,虽然也有过挫折,时而受到鼓励和理解,时而受到歧视和批判,但问心无愧的是他一直按照自己年少时献身祖国科技事业的梦想前进,没有停止过对新事物的探索。“一方面是环境造就了我,另一方面是我有着追求新事物的性格,对新技术有着浓厚的兴趣和热情,使得我对新学科的发展孜孜以求。我也曾羡慕一些同时代的学者,在某一个领域中得到名师指引,深入钻研而取得突出成就,不像我那样不断地在转换专业领域,但我还是常常以自己经历过各种起伏跌宕,通过学习和实践获得了多方面的知识和阅历,能够成为新领域的拓荒者而感到自豪。”

2014年,他获得了中国系统工程学界的最高奖项——系统科学与系统工程科学技术奖终身成就奖。回顾半个多世纪的教学、科研、社会服务与文化传承活动,他始终把自己的“命运和祖国的发展息息相关,同呼吸,共命运。有幸经历了祖国翻天覆地的变化和从一个弱国逐渐发展成强国的这段历史,深深地感到作为中国科技工作者的幸福和骄傲”。

师者,当授业解惑

自从1951年被分配到大连工学院之后,王众托始终以教书育人为己任,1998年获“全国模范教师”称号,2009年在庆祝大连理工大学建校60周年的活动中,王众托获得了“建校60周年功勋教师”荣誉称号。如今虽然已是耄耋之年,但他依然风雨无阻地履行自己教师的职责。在授课的过程中,作为大连理工大学管理学院的第一任院长,学校授予的功勋教师,王众托将自己的心血结晶毫无保留地传授给学生。他倡导科学精神和人文精神的融合,与学生们一起交流科研心得,是他最快乐的事。endprint

在《甲子抒怀》中,有当年的学生王酉芬对王众托授课的一段描述:“那时王众托老师是一位刚从清华毕业的助教,难能可贵的是他的讲授水平不亚于教授,他讲的话,有生气,思路清晰,逻辑性强,听得明白。我至今还能记得电学中的左手定则,右手定则,电动机、发电机原理,电流、磁场、运动3个方向的关系。老实说,如果不是那么好的教学,恐怕早忘掉从未用过的许多基本知识了。”

王众托将教学的水平分为3个层次。第一层,知识的传授。基础的知识传授同样讲求方法,不能照本宣科,要结合自身体会让学生理解。第二层,方法的传授。他在讲解内容的过程中渗透着处理问题的方法,培养学生的思维方式,能让学生举一反三。第三层,启发学生的想象力和创造力。对学生今后研究方向的引导,要求老师也要有创造力,要对研究领域的发展有比较清楚的认识。

王众托认为“老师教学生不只是课堂教学”,课下的交流也是一个途径,甚至考试也是一种手段。他说,我学理论力学的时候,老师不要求作习题,但一周一考,每次也只有两道题,老师通过考试来诱导学生想问题。这些题老师并没有讲过,但是也脱离不了老师讲授的范围。这就逼得学生去广泛阅读和深刻思索。现在,他仍坚持不断地编修教材,亲自将写满修改批注的教材逐字敲进电脑。“只要我写的教材还在使用,我就得不断修改下去。”

王众托还非常关心大学生的成长与进步,多次为大学生举办讲座,讲述自己人生的经历,求学治学之道,为青少年学生的成长与进步提供建议。自1951年入校至今,60多年来,王众托将生命中最灿烂辉煌的时光揉进了教书育人中。师者如此,乃学生之幸,乃学校之幸。

“对于学生而言,成绩好和能力强不一定等价。”王众托一直强调这个问题,成绩固然重要,但不能用苍白的分数来衡量学生能力,学生自己要意识到方法的重要性。在如今知识更新速度很快的信息时代,提高学习自觉性和主动性很有必要。王众托认为大学生毕业后的发展前途很大程度上取决于大学时打下的基础和培养的自学能力。一直以来,王众托非常重视基础,“有基础并掌握方法就不怕接受新的东西,不怕转行,而且也善于抓住新的机遇,特别是现在交叉学科的发展更需要深厚的基础”。他在半个多世纪的学术生涯中曾经两次转行,也就是凭着自己比较广泛的基础知识和自学能力适应了工作变动。

与此同时,王众托还特别强调对学生创新能力的培养。“多看看其他方面的书,开阔眼界,训练思考与表达能力,也培养了情趣。全面发展很重要,人文学科、经济学、社会学等社会科学的知识对理工科学生一样有帮助”。上世纪80年代,王众托在国际系统分析研究所作为中方负责人主持国际合作项目时,就很注意把东方传统哲学思想和西方的先进科学有机结合起来,进行创新尝试。“人类的历史就是一个创新的过程,人的生存和发展就靠创新。”他认为创新是多样化的,无处不在。文人著书、乐师谱曲,也都是创新。而狭义上的创新,则注重创新能否产生经济效益。开始时,创新可以建立在模仿的基础上,但是不能一直模仿,全盘照搬。当前,大学校园里逐渐在形成群众性创新的氛围,各种创新比赛、创新班、创新实验层出不穷,很多学生也强调重视创新,但一时不知从何做起。王众托说:“大学是学生获取知识、给创新打造坚实基础的重要时期,学生应该多参加一些创新活动,培养创新意识,要注重创新精神的培养,不能尽信书,要敢于质疑,敢于发挥自己的想象力,才能不断挖掘大脑潜力,提升创造力。”

仁者,当怀仁义之心

王众托曾任大连理工大学系统工程研究所所长、管理学院第一任院长,曾担任国务院学位委员会工科评议组成员(第一、二、三届),是我国系统工程学科研究与学位制度创建人之一。

在人们眼中,这样一位德高望重的院士应该一心埋头在科研的世界里挥斥方道,无暇过问他事。然而鲜为人知的是,科研前辈的另一面则是公益导师,他在公益事业里也无私地奉献自己的光和热。

2009年的夏天,一个偶然的机会,将要前往青海支教的大连理工大学“绿窗协会”的同学找到王众托院士寻求帮助,希望能在他的号召下筹集一些物资,运往青海送给孩子们。王众托听后欣然应允。在他的带领下,大连理工大学师生捐赠了很多八九成新甚至是全新的衣物鞋帽,购买了一些书籍,并由“绿窗协会”的志愿者们运往青海贫困地区,送给那里的孩子们。这是王众托院士与“绿窗协会”缘分的序幕,也是他关爱青海孩子们的开始。

接下来的每一年,王众托院士都会准备一些给山区孩子们的“礼物”。担忧孩子们冬天受冻,王院士给他们筹集手套、鞋子;为了丰富孩子们的精神世界,王院士给他们准备各类书籍。每年的文化节,王院士都会来到“绿窗协会”的摊位,捐赠自己准备好的物资。值得一提的是,2015年王众托院士的捐赠清单上有一件格外珍贵的礼物——本“长征70周年纪念册”。对于一个耄耋之年的老人来讲,这样的纪念册有着非同寻常的意义,本应自己收藏。对此,王众托院士这样说道:“虽然这样的东西对我来说很珍贵,但是我已经到了生命的最后阶段,应该把这些更多地展示给后辈看。我希望青海的孩子能传承长征精神,刻苦学习,以后能够建设他们的家乡。”目前,他已经受聘为大连理工大学“绿窗协会”的名誉会长。

王众托深感贫困地区孩子们的不易。因为地域原因,这些孩子得不到优质的教育资源,没有良好的师资力量,渴望着教育机会均等。

“实现教育机会均等是个长期的过程,但是我们可以通过一些方法来缩短差距,比如利用互联网。”对于公益事业的未来,王众托有着更为先进的想法和期望。他提出利用互联网实现教育资源的共享,解决落后地区教育資源匮乏的问题。“可以利用发达地区淘汰掉的旧电脑,旧终端,装备贫困山区。这样可以在一定程度上弥补欠发达地区师资力量以及教育水平上的欠缺。”

王众托院士希望能通过“绿窗协会”搭建起一座网络桥梁,将发达地区优质的教育资源与欠发达地区的孩子们联系起来,让这些贫困地区的孩子能从网络和媒体上接受更好的教育,以此来缩短发展不均衡给教育带来的差距。

王众托种下的公益的种子,沿着时光的脉络向上攀爬,如今公益之树已参天。在王院士看来,革命精神、创业精神、创新精神不仅对贫困地区的孩子们很重要,对热心公益的志愿者来讲也同样重要。

“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。”这正是王众托院士热衷公益事业的真实写照。这位在科研世界里曾开辟一番天地的前辈导师,更是在晚霞中奉献自己的光与热。

如今,每天早上8点,王众托院士都会准时来到办公室,开始一天的研究工作。虽然已是耄耋之年,但他依然风雨无阻地履行自己的职责。从他的身上,我们看到了师者的崇高与可敬,看到了科技工作者为祖国科学事业奉献终身的坚持与不懈,也看到了一位老人心存天下的家国情怀。endprint