长株潭地区农村住宅低碳设计研究

——以株洲市云田村为例

2017-10-18谷竟成

仝 杰,谷竟成

(湖南工业大学 建筑与城乡规划学院,湖南 株洲 412007)

长株潭地区农村住宅低碳设计研究

——以株洲市云田村为例

仝 杰,谷竟成

(湖南工业大学 建筑与城乡规划学院,湖南 株洲 412007)

基于两型社会背景,在分析长株潭地区农村住宅现存问题的基础上,以株洲市云田村为例,从住宅规划、户型设计、构造形式以及住宅能耗4个方面,研究了云田村住宅低碳设计实践,并针对相应问题,提出云田村低碳住宅的改进措施,即:整体规划布局采用两户联建的组合方式;通过两户联建减少外墙面积、适当增加建筑进深的方式,将住宅体形系数控制在一个较低的水平上;通过采用活动式通风屋顶、改善墙体特工性能、使用双层中空玻璃窗等方式,改善住宅围护结构;使用太阳能供暖技术、太阳能热水技术及秸秆技术,降低住宅能耗。

农村住宅;低碳设计;长株潭地区;云田村

1 研究背景

长株潭城市群为亚热带地区典型的欠发达城市群之一。2007年底经国务院批准,长株潭城市群成为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。从应对全球气候变化角度出发,作为承担全国“两型社会”先行试点重任的长株潭城市群,更应注重走低碳转型发展道路[1-3]。从长株潭农村区域实际情况来看,农村住宅的低碳化设计与推广应用,对于整个长株潭城市群的低碳转型发展具有至关重要的作用。

低碳住宅的内涵是住宅内二氧化碳的排放量非常低,并从住宅设计、建筑材料、建设施工到住宅使用等全过程减少二氧化碳的排放。低碳住宅注重将先进的建筑节能技术、节能产品、新能源等进行优化组合,调整建筑耗能比例结构,降低对矿物燃料的消耗量和依赖性,从而达到保护环境、节约能源和减少二氧化碳排放的目的,进而营造低能耗、高舒适性的健康环境[4-5]。在当前社会主义新农村建设进程中,一方面,国内理论工作者广泛开展了农村传统住宅低碳设计的相关研究,检索国内相关研究成果发现,当前国内该领域的研究成果主要集中在农村低碳住宅的适宜性研究[6-8]、农村住宅低碳设计理念研究[9-11]、农村住宅低碳材料研究等[12-13];然而另一方面,国内关于农村住宅低碳设计的相关研究成果主要集中在东部沿海地区,特别是以东部发达地区的浙江、江苏、山东等省份的农村地区为主,对广大中西部地区的研究成果较少见,长株潭地区农村住宅低碳设计研究更是亟待开展。

本研究即以此为切入点,结合长株潭地区云田村的实际情况,研究农村住宅低碳设计,旨在为株洲市云田村农村住宅的低碳设计与建设提供一定的理论和实践参考,这对于长株潭地区其他农村区域低碳住宅的低碳化改造也将具有一定的参考意义。

2 云田村住宅现状调研分析

2.1 研究区概况

云田村位于长株潭地区株洲市云龙示范区东北部,属亚热带气候带,云田村占地5.76 km2,户籍人口2 782人,常住人口3 528人,人均建筑面积30 m2,村民住宅以两层住宅建筑为主。云田村地势平坦开阔,以丘陵地貌为主,土壤为典型的南方红壤,属亚欧地质板块中核区,地质结构稳定,无灾害地质构造,木林茂盛,生态良好。其气候以亚热带季风气候为主,年平均降雨量为1 200~1 700 mm,年日照时数为1 300~1 800 h,雨量充沛,太阳能资源较丰富。

2.2 住宅规划

云田村住宅整体外貌为青瓦白墙,格调和谐,但调研中发现其住宅存在以下问题:首先,多数住宅仅做了外饰面的翻修;其次,以独户式住宅为主;再者,住宅建筑分布不均匀,住宅面积占整个村子的土地资源较少。云田村各类型用地比例见表1。云田村仍保持着原来的规划,整个村庄的住宅布局分散、无序。调研进一步总结发现,云田村大多数住宅建筑是以半围合或不围合的独户独建的形式存在,且建筑容积率较小,住宅基地占每户面积的比例较小,大部分面积被用来做院子,多数住户将院子用来种植果树,部分用户将院子闲置,少部分将其用于圈养家禽或者种植蔬菜等作物。

表1 云田村各种类型用地比例Table 1 Cultivation proportion of various types of landing landin the Yuntian village

2.3 户型设计

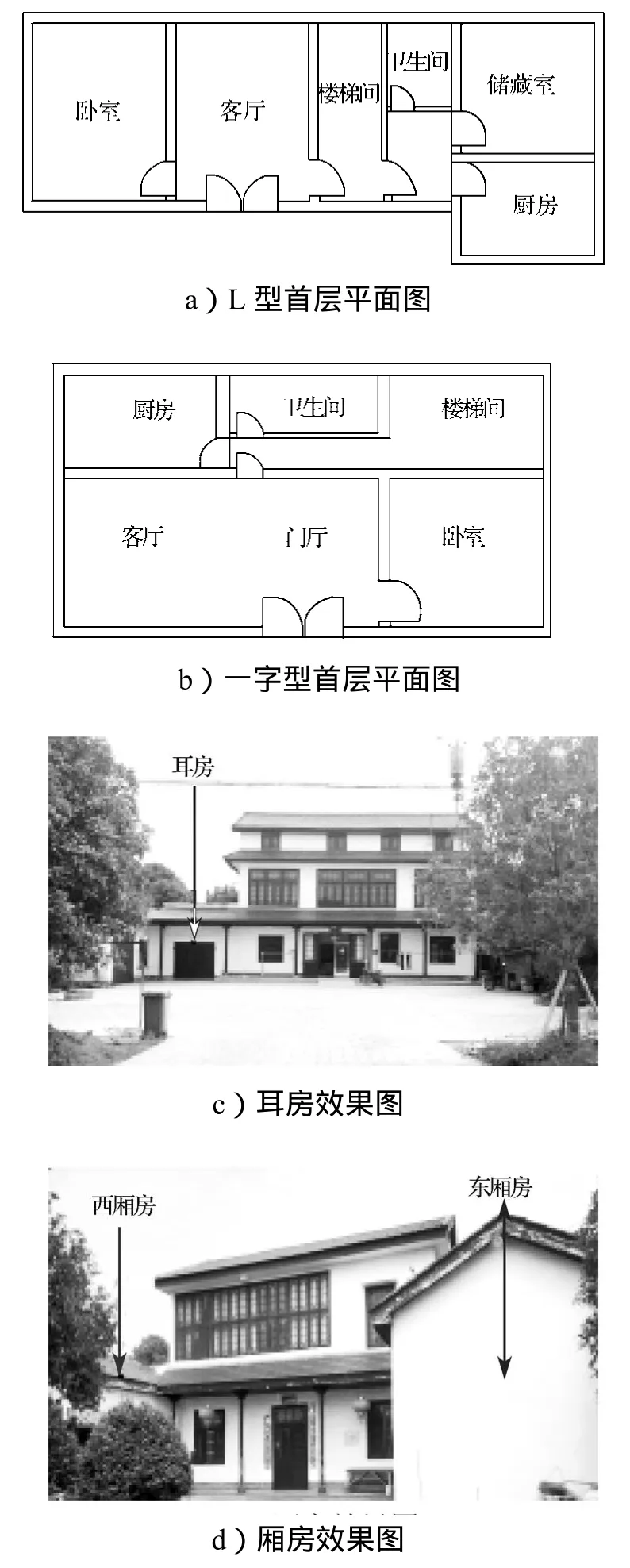

云田村的住宅户型比较简单,多数住宅首层保持着传统的“一明两暗”布局,堂屋居中兼作餐厅,一侧为卧室,另一侧为厨房和楼梯。主体住宅建筑的正房一般为3间或4间,大致可概括为两类,即L型和一字型。

L型的住宅单进深居多,首层一般是穿堂式房间(见图1a),二层多数为前廊式或后廊式卧室分布区。这种类型的住宅建筑进深小、面阔大,占地面积较大,体形系数大,会造成过高的碳排放量及土地资源的浪费,不利于建筑的低碳节能。同时,单进深的住宅形式南北通透,不利于冬季御寒,容易形成南北对流。相比较而言,一字型主体住宅建筑耗能量较小,该类建筑多为近几年所建造,大部分为两进深,一层为套间式住房(见图1b),二层为后廊式住房。在相同的建筑体积下,此类布局体形系数较小,有更利于建筑的低碳节能。

除了上述两类主体住宅建筑外,云田村不少居民在主体建筑旁添加了耳房(见图1c)或厢房(见图1d)作为灶台或车库等辅助用房,该类辅助用房多数为一层建筑。

图1 云田村主体住宅首层平面图及住宅效果图Fig. 1 A plan view of the fi rst fl oor and an overall view of the main house

2.4 构造形式

调研结果发现,云田村的住宅构造形式大致经历了土木→砖木→砖混的历史演变过程。砖混构造形式又分为砖混+预制构件和砖混+少部分现浇构件,其中,土坯墙+木椽条屋顶约占4.54%,实体黏土砖+木椽条屋顶约占30.30%,砖混+大量预制构件约占46.70%,砖混+少量现浇构件约占18.46%。由于时代的发展以及居民经济条件的提高,云田村现在的住宅构造形式以砖混结构为主,其中,砖混+现浇构件住宅多数为2000年之后建造的,但是所有住宅建筑的构造形式仍然保持木质构件的挑檐,所有建筑的材料仍然以实体黏土砖为主,屋面的瓦材由机制瓦代替了传统的青瓦。

由于建造年代不同,云田村住宅墙体的建造材料及厚度各不相同。少数年代已久的厚黏土砖墙体厚度为370 mm,大部分住宅建筑墙体厚度为240 mm。92%的墙体没有添加保温隔热层,热工性能较差,而且墙体的主要材料为黏土砖,这种建筑材料的保温性能远远低于新型材料,因此云田村住宅的墙体改造成为低碳设计的主要内容之一。

云田村住宅门窗的材质主要为木质、铝合金及塑钢材质。其中木质约占45.67%,约9.36%的门窗外层是木质,内层是铝合金材质。该类门窗形式一方面由于木质门窗容易被破坏、虫蚀而导致变形,密闭性较差,尤其在冬天,这种木质单层平开窗的形式渗透能力较强,导致住宅建筑热能量损失较多;另一方面为了保持住宅格栅窗棂的整体形式,在不破坏整体格局的基础上又内置了一层铝合金门窗,铝合金门窗或塑钢窗多为推拉方式,保温性能较好。在价位相等条件下,这种双层窗户形式的保温隔热效果远低于双层玻璃单层窗形式。调研发现,云田村住宅只有约0.43%的窗户为双层玻璃形式,大多采用的是 3~5 mm 厚度的普通单层玻璃,保温隔热效果较差。

2.5 能耗数据统计分析

云田村住宅建筑能源的种类主要有电能、液化石油气、煤炭以及生物质能(薪柴、秸秆),主要用于炊事、采暖、降温、生活用电等方面。考虑到实际转化的损失,尤其是电力的折标转化,本文选用发电煤耗计算法来计算云田村住宅建筑的能源消耗。具体做法为:以能量的等价值为转换基础,根据折标准煤的换算系数,其中,电能216.743万kW·h折合75.860 t标准煤,液化石油气6.922 t折合11.864 t标准煤,煤炭6.056 t折合4.324 t标准煤,薪柴7.210 t折合4.110 t标准煤,秸秆1.514 t折合0.650 t标准煤,具体能源消耗比见表2。

表2 云田村住宅建筑用能不同类型能源消耗比Table 2 Consumption percentage of different types of residential building energies in Yuntian

表中,电力(等价)折标系数为0.350 kg/(kW·h),液化石油气折标系数为1.714 kg/kg,煤炭折标系数为0.714 kg/kg,薪柴折标系数为0.571 kg/kg,秸秆折标系数为0.429 kg/kg。

由表2可以看出,云田村住宅建筑的能源消耗以商品能(煤炭、液化石油气、电能)为主,所占比例较大,而且其所占比例预计会继续增大,这是因为随着经济的发展,农村的生活水平大幅度提高,同时家电下乡的惠民政策会使村民更多依赖电能。调研统计还发现,云田村冬季耗能情况为:采暖约占总能耗的26%,降温约占24%,炊事约占20%,照明约占15%,其他约占15%。因此,开发新能源对云田村低碳住宅建设具有重要意义。

3 云田村住宅低碳设计方法

3.1 整体布局规划

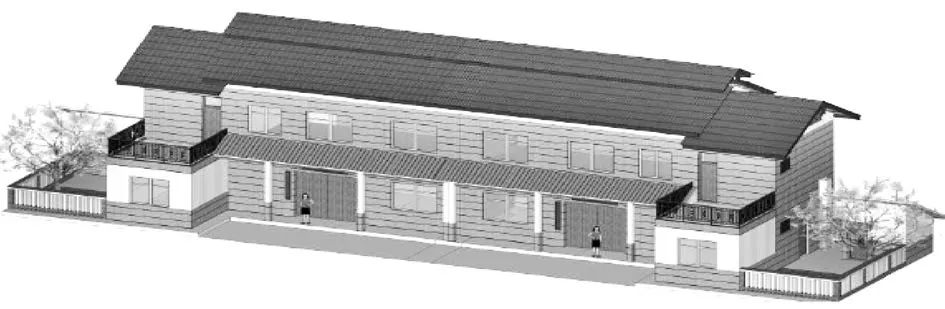

云田村的整体住宅规划可从布局上着手,住宅建筑的布局方式主要有行列式、围合式、自由式3种。相比较而言,3种方式中行列式最为低碳节能,因为其住宅与住宅之间有共用墙体,但该类布局方式过于单一,缺乏农村住宅的特色,所以建议云田村使用两户联建的组合方式(如图2所示),此种布局方式既节约资源,又能展现乡村特色。

图2 两户联建效果图Fig. 2 An effect graph of the building with two houses adjoined

3.2 控制体形系数

住宅体形的热工系数为体形系数,是建筑外表面与建筑体积之比,其关系到建筑的平面、体量以及层数等,反映了一栋建筑体型的凹凸变化和建筑耗能状况。体型系数越大,则体形凹凸变化越丰富,建筑耗能量越多;相反,体形系数越小,住宅建筑越低碳节能。因此从低碳住宅的角度出发,应将体形系数控制在一个较低的水平上。农村住宅建筑可以采用以下方式降低其体型系数。

1)两户联建设计,减少外墙面积

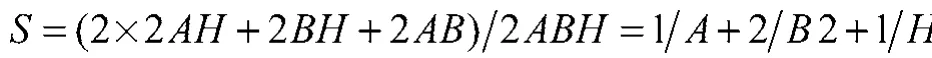

设单户住宅开间为A,进深为B,高度为H,则其体形系数为:

两户连建的体形系数为:

由此可知,两户联建的体形系数比独户式住宅的要小。其实,当采用行列式n户连建时,整体住宅建筑更为低碳节能,但考虑到居民的接受度以及住宅的乡村特色,两户联建最为合适。

2)适当增加住宅建筑的进深

住宅建筑的进深越大,体形系数越小,但随着进深的增加,体形系数的变化较小,其关系如表3所示。由表3中可知,当进深增至10 m时,继续增大进深对体形系数的影响很小,所以综合考虑,建议将云田村住宅建筑的进深控制在8~10 m比较合适,尤其是L户型。

表3 住宅建筑进深与体形系数S增量关系Table 3 Relation between the residential building depth and residential shape coef fi cients

3.3 改善围护结构

屋顶是室内外热量交换的主要通道,因此加强屋顶的保温隔热性能对低碳住宅具有重要意义。目前,屋顶保温隔热主要有屋顶绿化、通风和添加保温隔热层等方式。考虑到云田村住宅的屋顶形式为坡屋顶,建议采用活动式通风屋顶,利用坡屋顶与楼板面之间的间隔将热量带走,同时在顶层楼板面内置就地取材的木板或聚苯板吊顶,采用双层隔热保温方式,以加强屋面的热工性能。

墙体是外围护的主要部分,其热工性能直接影响着住宅建筑的热量散失,是低碳住宅必须重点考虑的因素。针对云田村住宅建筑的墙体现状,提出以下几点措施:1)选择热工性能较好的材料,摒弃使用黏土砖,而选择加气混凝土砌块、空心砖等。2)采用夹层保温墙,将闲置的秸秆加工成墙体填充材料,这种材料热工性能较好,是农村低碳住宅的首选墙体填充材料,但要注意添加防腐、防虫剂。3)粉刷浅色的外饰面,增加反射率。

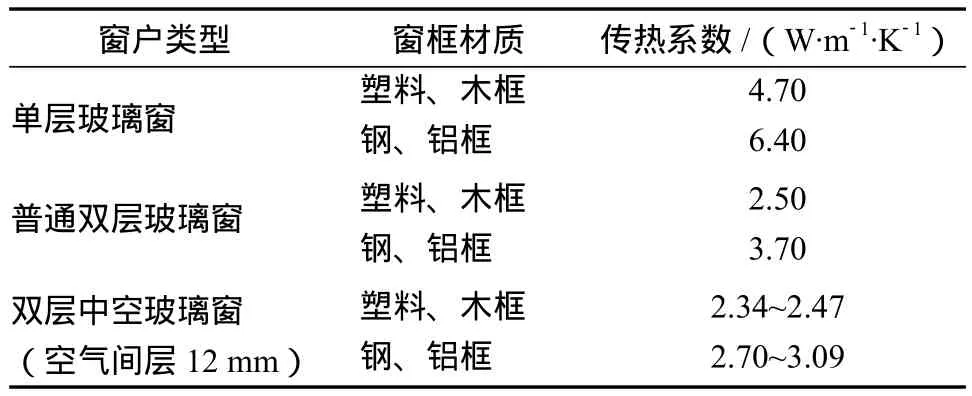

门窗是住宅建筑热工性能最薄弱的环节,通过门窗流失的能量约占整体建筑能耗的45%~50%,因此,提高门窗的热工性能是低碳住宅的关键环节。表4所示为不同窗户的传热系数。

由表4可以看出,双层中空玻璃窗的传热系数相对最小,因此,建议云田村住宅使用双层中空玻璃窗,以增强住宅的保温隔热性能。此外,门窗的位置还要考虑向阳面的遮阳,如东、西向可采用垂直遮阳,正南方可采用水平遮阳。

表4 不同窗户的传热系数Table 4 Heat transfer coef fi cient of different windows

3.4 运用适宜技术

结合云田村的自然资源、经济条件、气候类型以及能耗现状,建议在其住宅建筑中运用以下技术,以降低住宅能耗。

1)太阳能供暖技术

太阳能供暖技术主要利用太阳能转化为热能的方式来供暖,其通过集热设备采集太阳光的热量,再通过热导循环系统将热量导入置换热中心,然后将热水导入地板采暖系统,并通过电子控制仪器控制室内水温。在阴、雨、雪等天气条件下,系统自动切换至燃气锅炉辅助加热形式;春、夏、秋季可以利用太阳能集热装置生产大量的热水。太阳能供暖技术示意图如图3所示。

图3 太阳能供暖技术示意图Fig. 3 A diagram of solar heating equipment

2)秸秆技术

云田村花木面积约为233.33 hm2,耕地面积约为149.27 hm2,耕地以种植水稻为主,因此云田村拥有丰富的生物质能源。但在调研中发现,多数秸秆以及修剪的花木树枝被闲置或焚烧,造成资源浪费和环境污染。

秸秆除了用于墙体填充保温材料外,还可通过沼气池发酵用于炊事和采暖。建议村庄建立秸秆气化炉,通过管道集体供应能量。秸秆气化燃料用于炊事和采暖的能源利用率约为 35%,比直接燃烧秸秆的利用率高1倍,且燃烧后的废物可作为钾肥使用[14-15]。因此,秸秆技术在农村具有较好的发展前景,非常值得推广运用。

3)太阳能热水技术

太阳能热水技术主要利用太阳光能转化为热能的形式来提高水温,以满足人们在生活、生产中使用热水的需求。太阳能热水技术示意图如图4所示。该技术已运用于云田村样板房,但在整个村子里并未得到广泛运用。

图4 太阳能热水技术示意图Fig. 4 A diagram of solar water heating system

4 结语

本文基于两型社会背景,在分析长株潭农村住宅现存问题的基础上,以云田村为例,从整体规划、户型设计、构造形式、住宅能耗4个方面,研究了云田村低碳住宅设计实践,并针对研究中出现的问题提出了相应的改进措施。本研究对于推动长株潭地区低碳住宅的优化具有一定的实践意义。

[1]宋丽美,赵先超. 长株潭地区农村社区景观生态评价:以株洲市云峰湖社区为例[J]. 湖南工业大学学报,2015,29(6):96-102.SONG Limei,ZHAO Xianchao. Landscape Ecological Assessment of Rural Communities in Chang-Zhu-Tan Area:With an Example of Yunfeng Lake Community in Zhuzhou City[J]. Journal of Hunan University of Technology,2015,29(6):96-102.

[2]张陶新,曾熬志. 长株潭城市群产业碳排放预测与情景分析[J]. 湖南工业大学学报,2014,28(5):98-104.ZHANG Taoxin,ZENG Aozhi. Scenario Analysis and Forecast of Industrial Carbon Emissions in Chang-Zhu-Tan Urban Agglomerations[J]. Journal of Hunan University of Technology,2014,28(5):98-104.

[3]刘建文,卫旭方,赵先超. 基于SWOT分析的长株潭城市群“两型”村镇低碳发展战略规划研究[J]. 湖南工业大学学报(社会科学版),2013,18(4):1-6.LIU Jianwen,WEI Xufang,ZHAO Xianchao. Research on Strategic Development Plans for Low-Carbon“Two-Oriented”Villages and Towns of Chang-Zhu-Tan City Cluster Based on the SWOT Analysis[J]. Journal of Hunan University of Technology(Social Science Edition),2013,18(4):1-6.

[4]刘建文,卫旭方,周跃云. 长株潭城市群“两型”低碳村镇建设评价指标体系构建[J]. 湖南工业大学学报(社会科学版),2013,18(2):5-9.LIU Jianwen,WEI Xufang,ZHOU Yueyun. The Research of Establishing Evaluation Index System of Chang-Zhu-Tan City Cluster“Two-Oriented”Low-Carbon Villages and Small Towns Construction[J].Journal of Hunan University of Technology(Social Science Edition),2013,18(2):5-9.

[5]宋 勇,屈 宁,任重海. 低碳建筑设计探讨[J]. 内蒙古石油化工,2010,36(21):58-59.SONG Yong,QU Ning,REN Zhonghai. Discussion on Design of Low Carbon Building[J]. Inner Mongolia Petrochemical Industry,2010,36(21):58-59.

[6]彭雁南. 中原地区新农村住宅建设中低碳技术的适宜性研究[D]. 南昌:华东交通大学,2014.PENG Yannan. Suitability Study of Low-Carbon Technologies in Residential Construction in New Rural Areas of the Centrial Plains[D]. Nanchang:East China Jiaotong University,2014.

[7]王 凯. 南昌地区农村住宅热舒适及适宜性节能技术研究[D]. 南昌:华东交通大学,2012.WANG Kai. Thermal Comfort and Suitability of Energy Saving Technology Research of Rural Residence in Nanchang[D]. Nanchang:East China Jiaotong University,2012.

[8]袁 杰. 基于生态足迹的北方村镇住宅低碳设计与性能研究[D]. 大连:大连理工大学,2013.YUAN Jie. Research on Low-Carbon Design and Capability Analysis of Northern Rural Houses Based on Ecological Footprint Theory[D]. Dalian:Dalian University of Technology,2013.

[9]于 威. 辽宁省农村低碳住宅设计研究[D]. 沈阳:沈阳建筑大学,2012.YU Wei. Liaoning Province Rural Low Carbon Residential Design Research[D]. Shenyang:Shenyang Architecture University,2012.

[10]惠晓锋. 关中地区新农村低碳型住宅设计研究[D]. 太原:太原理工大学,2012.HUI Xiaofeng. Research on Low Carbon Residential Design of New Countryside in Guanzhong Region[D].Taiyuan:Taiyuan University of Technology,2012.

[11]周方明,江 凌. 新农村低碳节能住宅发展对策研究[J]. 农业经济,2011(10):41-42.ZHOU Fangming,JIANG Ling. The New Rural Low Carbon Energy-Saving Residential Development Countermeasures Research[J]. Agricultural Economy,2011(10):41-42.

[12]甘 伟,李俊峰,刘庆广. 低碳住房小区建设及优化路径探究:以合肥市翠微南园为例[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版),2014,37(2):165-170.GAN Wei,LI Junfeng,LIU Qingguang. Exploring of the Path of Low-Carbon Resettlement Housing Reform:A Case Study of Hefei Cuiwei South Park[J]. Journal of Anhui Normal University(Natural Science),2014,37(2):165-170.

[13]李廷敏. 低碳节能材料在农村住宅设计中的应用研究:延吉市小营镇小营村住宅设计为例[D]. 延边:延边大学,2014.LI Tingmin. Low Carbon Energy Saving Materials in the Application of Rural Residential Design Research:Yanji Xiaoyingzhen Xiaoyingcun Residential Design as an Example[D]. Yanbian:Yanbian University,2014.

[14]程 强. 北京延庆地区农村住宅节能设计研究[D]. 北京:清华大学,2008.CHENG Qiang. A Research of Rural Housing Energy-Saving in Yanqing District of Beijing[D]. Beijing:Tsinghua University,2008.

[15]白 雪. 重庆永川分散式农宅户型平面调查与设计研究[D]. 重庆:重庆大学,2015.BAI Xue. The Investigation and Research of Distributed Rural House Type Plane in Chongqing,Yongchuan[D].Chongqing:Chongqing University,2015.

(责任编辑:徐海燕)

Research on Low-Carbon Design of Rural Residence in Chang-Zhu-Tan Region:A Case Study of Yuntian Village in Zhuzhou

TONG Jie,GU Jingcheng

(School of Architecture and Urban Planning,Hunan University of Technology,Zhuzhou Hunan 412007,China)

Based on the construction of“Two-oriented Society”, an analysis has been made of the underlying problems in the rural residence in Chang-Zhu-Tan region. Take Yuntian Village as an example, a research has been conducted on the low-carbon design of its rural residence, with four aspects touched upon, namely, residential planning,residential design, residential construction and residential energy consumption. Some improvement measures have thus been put forward to deal with the corresponding problems. Firstly, adopt an overall layout of two-house-adjoining mode in this area. Secondly, limit the housing shape coef fi cient at a low level by adjoining two houses to reduce the external wall area and increase the horizontal depth of the building. Thirdly, strengthen the residential enclosure by adopting mobile ventilation roof, improving the wall protection performance and installing double hollow glass windows.Fourthly, reduce the residential energy consumption by utilizing solar heating system, water heating system and biomass straw gasi fi cation technology.

rural residence;low carbon design;Chang-Zhu-Tan region;Yuntian village

TU241.4

A

1673-9833(2017)04-0077-06

10.3969/j.issn.1673-9833.2017.04.014

2016-12-05

“十二五”国家科技支撑计划基金资助项目(2013BAJ10B14)

仝 杰(1990-),女,山东济宁人,湖南工业大学硕士生,主要研究方向为绿色建筑与技术,E-mail:920079317@qq.com