郭沫若归国初期抗战工作剪影

2017-10-18王兴

王 兴

(北京师范大学 历史学院史学研究所,北京 100875)

郭沫若归国初期抗战工作剪影

王 兴

(北京师范大学 历史学院史学研究所,北京 100875)

七七事变爆发后,郭沫若毅然返回阔别多年的祖国,投身于全民抗战的洪流之中。归国的头几天就通过接受采访、举办演讲等,鼓舞抗战将士、文艺人士、有志青年乃至更多的民众“不要悲观”、“抗战到底”。郭沫若从历史及文化的角度分析造成中、日两国现状的原因,并且以苏联为参照,强调如何有效学习“欧西文化”的重要性。他深信中国“会取得最终的胜利。

郭沫若;抗日战争;文化抗战;演讲

七七事变爆发后,郭沫若克服重重困难,由日本回到阔别多年的祖国,迅即投身于全民抗战的洪流之中,留下许多值得点赞的事迹。本文从散见于当时报刊中搜集到郭沫若归国抗战的头几天记者访谈、演讲纪录……,进一步考察郭沫若的抗战事迹、抗战信念以及社会反响,有助于扩展郭沫若抗战问题的相关研究。

一、军中访谈

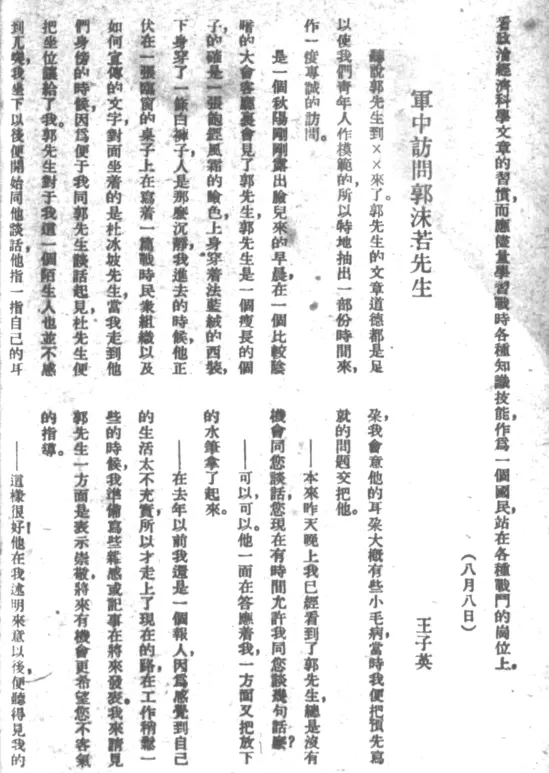

图一

据《郭沫若年谱》(龚继民、方仁念编,天津人民出版社1992年版,以下简称《年谱》)记载,1937年9月初,郭沫若与四川旅沪同乡会救护队及文艺界战地服务团同赴上海宝山罗店前线劳军。1937年9月7日晚,郭沫若应江防总司令陈诚之邀,前往昆山前线。次日与陈诚晤面,颇为前方“屡败屡战”的精神所感动。此次在昆山期间,还见到冯玉祥、薛岳、黄琪翔等人。9日返回上海。

事实上,郭沫若在昆山期间,还在百忙之中,接待了一位记者的采访。该采访稿署名“王子英”,以“军中访问郭沫若先生”为题,刊载于上海《光明》杂志“战时号外”第 3号(1937年9月18日出版,图一)。兹录该篇采访稿全文于下:

听说郭先生到××来了。郭先生的文章道德都是足以使我们青年人作模范的,所以特地抽出一部分时间来,作一度专诚的访问。

是一个秋阳刚刚露出脸儿的早晨,在一个比较阴暗的大会客厅里会见了郭先生。郭先生是一个瘦长的个子,的确是一张饱经风霜的脸色,上身穿着法兰绒的西装,下身穿了一条白裤子,人是那么沉静,我进去的时候,他正伏在一张临窗的桌子上在写着一篇战时民众组织以及如何宣传的文字,对面坐着的是杜冰坡先生。当我走到他们身旁的时候,因为便于我同郭先生谈话起见,杜先生便把坐位让给了我。郭先生对于我这一个陌生人也并不感到兀突,我坐下以后便开始同他谈话,他指一指自己的耳朵,我会意他的耳朵大概有些小毛病。当时我便把预先写就的问题交给他。

——本来昨天晚上我已经看到了郭先生,总是没有机会同您谈话,您现在有时间允许我同您谈几句话么?

——可以,可以。他一面在答应我,一方面又把放下的水笔拿了起来。

——在去年以前我还是一个报人,因为感觉到自己的生活太不充实,所以才走上了现在的路,在工作稍松一些的时候,我准备写些杂感或记事在将来发表。我来请见郭先生一方面是表示崇敬,将来有机会更希望您不客气的指导。

——这样很好!他在我述明来意以后,便听得见我的话了,他很愉快的在回答着我。

——您到××来是担负了什么任务?

——我同×先生是旧友,我是来看他的,没有什么任务。

——同您一道来的还有那几位?

——杜冰坡先生。

——您准备今天回上海?

——本来是预定在昨天回去的,因为汽车没关照好,所以改在今天。

——您在日本居留了很久,日本的朝野趋向如何,您能够很简单的告诉我一些么?于是他很兴奋的告诉我,他说:

——日本整个说起来是侵略我们的,他们有着一贯的大陆政策,虽然方法上有缓进的与急进的两种——资本家政治家是主张缓进的,少壮军人是主张急进,缓进是想由外交,亲善等等,来实行他们经济的榨取;急进派就主张武力统一中国了。这种缓急之争,自从九一八事变以后,急进派便大事抬头,五一五事件,犬养被刺,当时犬养还想同他们讲这些道理,他们的回答是“问答无用”,这“问答无用”四个字在日本已经很流行了,于是犬养便遭了毒手,以后接着有井上等事件,二二六事件几乎酿成了一个内乱——

谈到这里恰巧他有要紧的事情须要马上出去,我们的谈话便不得不中止,我因害怕他马上回上海,我便把写的问题原纸交杜先生请他转给郭先生,后来因为我再没有去会他,便写了一张片子,请他在行前如写成时交给柳剑霞先生收转,如果没有时间的话,请到上海写好了给我。下午一时我收到了柳先生转来的原纸,并且知道他已经回上海去了,以下便是他笔答的原文。不过,我却没有谢一声杜先生,这倒是很抱歉的呢!

——您的尊夫人同公子的善后是怎样办理的呢?

——尚无办法,随后慢慢设法。

——您对于举国抗战的局面还有没有什么意见?

——希望真正能够抗战到底。

——您感觉到一般民众所表现的怎样?

——情绪甚好,但欠组织。

——您对于现在文坛上的趋向能够明白指示一点给我们吗?

——现在文坛因战事关系,都倾向到战争文学来了!

——因为新启蒙运动曾经闹过很多次的笔战,您对它有什么意见没有?

——关于这次笔战我未预闻,但我的见解是笔战愈多愈好。

——您是爱写诗的,现在的诗是比较进步了还是退化了?

——一般的说,现诗人的诗是进步了。

——怎样才能养成写作的习惯?

——认真做人,认真活用自己的五官,切实养成用笔的经验,精读名家作品。

——现代的青年们应该走怎样的路?

——凡事脚踏实地做去,不要浮夸,不必烦闷,依照着民族所需要的方向走去。

——还有,您以后准备怎样?

——准备用尽我自己的力,做些我所能做的事体,死而后已。

因为他忙,同时我也忙,就这样结束了一个访问。不过我终没有听到郭先生对日本的独特见地,真是一件憾事呢。

二六、九、九

此篇访谈落款日期为民国二十六年九月九日,即1937年9月9日。是日上午,郭沫若在百忙之中接待了王子英短暂的采访。实际上,此次采访并未完全结束,郭沫若便于当日下午1时返回上海,因此采访稿的后半部分是“笔答”的形式。这篇访问记中,有四个方面的信息值得我们注意:

首先,在郭沫若看来,日本“有着一贯的大陆政策”,“整个说起来是侵略我们的”。做出此判断的出发点是郭沫若在“日本居留了很久”,能够判断“日本的朝野趋向”。七七事变爆发后,郭沫若尚在日本,他觉察到中日双方的报纸就七七事变的报道明显不同。1937年7月15日,金祖同拜访郭沫若。金祖同觉得“这两天时局可很紧张”,“卢沟桥事变后,东京的情形已显见和平日不同了”;郭沫若认为“事情很有扩大的可能”,因为日本天天在报纸上宣传中国方面调兵北上的消息,“藉此欺骗他们的人民,可以借此调动自己底大军,实行吞并华北”,并告诉金祖同,“只要你看了中国报纸,便会知道卢沟桥事变的起因”和日本方面所宣传的是“完全不同”的。郭沫若讲到此处,“声调愈提愈高,显然是很气愤的样子,他的表情载着一腔正义的心肠”,这是金祖同“一年来第一次看见他的愤怒样子”。可以看出郭沫若对时局状态是非常敏锐的,他根据当时中日战事的变化,迅速判断出国内外形势。也正是觉察出“事情很有扩大的可能”,郭沫若才在金祖同等人的帮助下,冒着诸多危险,于7月25日早晨由日本启程、7月27下午抵达上海,旋即开展文化抗战活动。

其次,郭沫若希望举国“真正能够抗战到底”。这是全面抗战开始后,郭沫若对“举国抗战的局面”的期待。“抗战到底”也成为郭沫若开展文化抗战活动所坚持的一种信念,因为只有“抗战到底”才能取得最后的胜利。1937年8月19日,郭沫若作《抗战颂》(载上海《抗战三日刊》第1期,1937年8月19日出版),“听见上海空中的炮声,我自己只有欢喜。我觉得这是我们民族复兴的喜炮,我们民族有了决心要抗敌到底”。9月11日,郭沫若往国际电台作题为《抗战与觉悟》的演讲(载9月13日上海《大公报》,又载10月16日上海《抗战半月刊》第1、2期合刊),指出“抗战是我们中国唯一的出路,只要我们抗战到底,只要我们继续作长期的全面的抗战,最后的胜利一定是属于我们。这样的言论已经普遍到了我们全国,我们全国的同胞几乎每一个人都能在口头笔下表现出这样的话来了”。9月17日,郭沫若作《所应当关心的》(载上海《抗敌》第3期,1937年9月23日出版),他说,“所应当关心的是抗战到底的决心究竟有没有十成。据我所知道,我们军事上的领袖和一切的将领,他们的抗战到底的决心都十二分地坚定……我们要苦行苦干,能够忍受一切的牺牲,能那样,最后的胜利一定是属于我们”。11月30日,郭沫若作《〈沫若抗战文存〉小序》,指出该书“有一点却可供读者的借鉴,那便是抗战的决心”。12月28日,郭沫若为《救亡日报》作复刊辞,题为《再建我们的文化堡垒》(载1938年1月1日广州《救亡日报》),文中提及“抗战到底就是我们的决心”。郭沫若一再强调的“抗战到底”的信念,对当时的抗战将士、文艺人士、有志青年乃至更多的民众起了很大的鼓舞作用。在上海抗战期间,郭沫若以他的声望,“实际成了群众性抗日救亡活动的领导人”。

再次,郭沫若认为“因战事关系”,文坛“都倾向到战争文学来了”。一般而言,文艺创作的素材来源于日常生活。对于文艺工作者而言,当外界“不和平”的因素到来时,他们手中的“如椽文笔”就像一把利剑与侵略势力作斗争,进而形成一支强大的“笔部队”。正如上海《光明》杂志创刊号“卷首语”《光明的态度》中提及的,“握着笔杆,去做那救亡救穷反帝反封建的工作,用我们用熟了的文艺形式——小说、戏剧、诗歌、散文、漫画、木刻等等——描写出时代的危机,希望读者诸君们,对于时代有更深刻的认识”。上海《抗战半月刊》“发刊辞”也提到,“全面抗战的大时代来临了!在这大时代里,全国文化界都一致动员,拿起笔杆与前方的枪杆相呼应”(见 10月 16日第 1、2期合刊)。用“文艺形式”描写出“时代的危机”、用手中的“笔杆”与前方的“枪杆”相呼应,正是文艺工作者在战时氛围下的使命与责任。郭沫若清楚地认识到了自己肩上的这份使命与责任,因此他这段时间撰写的作品基本上都是围绕着“抗战”这一主题展开的。在抗战前期,“郭沫若几乎每一阶段都有关于文化抗战的指导性文字面世”。

最后,郭沫若期望青年们“脚踏实地”做事,“不要浮夸,不必烦闷,依照着民族所需要的方向走去”。郭沫若归国后的诸多演讲、诗歌,都对当时的有志青年起了很大的鼓舞作用。他在上海、香港、广州、武汉等地的演讲,有志青年都是主要听众。朝着“民族所需要的方向”不断努力,亦成为郭沫若对青年们的长久期望。

二、再抵广州

1937年11月12日,日军侵占上海。鉴于上海已成“孤岛”,郭沫若决定转移到大后方继续工作。11月27日早晨,郭沫若乘法国邮船秘密离开上海,11月底抵达香港。12月6日,郭沫若又与林林、于立群等人乘船赴广州。1926年至1927年,郭沫若曾在广州参加过国民革命军北伐工作。此次再抵广州,郭沫若于抵达当日,即作七律一首,以抒发“重入番禺十二年”的感慨。孟雄哲《郭沫若先生在广州》(载长沙《力报》1937年12月16日第4版副刊第207期,图二)记载了郭沫若抵达广州当日的情形,以及郭沫若次日在广州救亡呼声社的讲演情形。兹先将该文全录如下,复就相关内容略作论述:

郭沫若先生!

你举起头导的旗帜吧!

我们为新的民族革命,

吹响抗战的喇叭,

挥舞抗战的笔杆,

紧握抗战的枪头,

动员抗战的工农,

组织抗战的民众。

自从上海文化界救亡巨郭沫若先生有了南来的消息,广州文化界的人们都似乎感到很大的兴奋,在期待着一盏明灯的到临,尤其是一般爱好文艺的男女青年们。

本月六日下午在许多人的热烈欢迎中,郭先生终于从香港到了广州,一到广州,他便被各种团体请去演讲,真可说得是“席不暇暖”了。

图二

就是郭先生来广州的第二天,记者毕竟在一个欢迎会里见着了他。

时候是下午二点,地址广东省党部大礼堂,因为参加这个欢迎会的人,非常踊跃,超出预料的人数六倍以上,临时只有改在大操场举行,这个会是由广州救亡呼声社与青年群社负责举行的。

空袭紧急警报已经发了,然而操场上却还挤满了近千的人,这些人大概都是二十岁以上四十岁以下的,有大学生,中学生,新闻记者,党部的人,也有少年军官和教员;有男的,也有女的,这些人的面上,都充分地表现着希望和热情,但,现在他们都很沉静地站着,他们在渴望一盏明灯的指示,毫无惊恐,毫无倦意。

“拍——拍——拍拍拍——”,像高射炮声,像大炮炸弹声,于是郭先生便在群众热烈地掌声中出现了!他只是一个中等的躯体,然而那躯体中蕴藏着钢铁般意志;他对群众满面的笑容,然而那笑容下潜伏着忧国忧民的心肠,他为了革命曾逃亡到日本,在富士山下度了十年的日子,他在那儿和日本姑娘结婚,养有了几个儿女,人家都以为他不会回来了,一定会埋骨在异地!然而,不!他永远不会忘记中华民国是他的祖国!在炮火连天的时代里,在民族解放的斗争中,他忍心“别妇抛雏断藕丝”,重投进祖国的怀抱了!瞧!他现在已站在台上。听!他那滔滔不绝的像铁的洪流般的演词:

“同胞们!奋起!奋起!

奋起打倒日本帝国主义。

只要有钱的出钱,有力的出力,

一定,我们得到最后的胜利……”。

在阵阵的群众的掌声中,真的,高射炮声响了!接连交合着炸弹声,也许敌机会飞到这些群众的头上来,也许这些群众会在炮弹下受伤而死,然而,群众没有一个肯畏缩而逃避的,群众仍然是紧张地火一般热烈地在听他的讲演,而他的态度也仍然是雍容和蔼,但他的演词的每一句都渗透了浓厚的激动的情感,每一个字都像铁钉子一样,钉进了每一个群众的心坎里,使群众永远不会忘记。

又是一阵雷声般的掌声,特别响亮,郭先生终于在这掌声中消逝在群众里。

十二月九日于国立中山大学

以上可知,郭沫若抵达广州的第二天(即1937年12月7日),下午两点至广东省党部参加欢迎会并发表演讲,此欢迎会“由广州救亡呼声社与青年群社负责举行”。据《年谱》记载,郭沫若曾在广州救亡呼声社发表题为《我们有战胜日本的把握》的演讲,演讲由江坚记录,后收入《抗战中的郭沫若》。但是《年谱》仅将郭沫若此次演讲的时间定为“本月”,即1937年12月。我们根据孟雄哲《郭沫若先生在广州》一文以及《抗战中的郭沫若》所载的演讲稿《我们有战胜日本的把握》的具体内容,可以推测郭沫若发表题为《我们有战胜日本的把握》演讲的具体时间为1937年12月7日。做出此种推测的主要原因有两点:第一,《郭沫若先生在广州》、《我们有战胜日本的把握》均提到此次演讲是由“广州救亡呼声社”举办的;第二,《郭沫若先生在广州》提及郭沫若的讲话内容“只要有钱的出钱,有力的出力,一定,我们得到最后的胜利……”,而《我们有战胜日本的把握》也提到“假如我们能够做到有钱的人,就出钱”、“继续抗战下去,一点不悲观,最后的胜利,必然属于我们中国的”,考虑到这两篇文献均是由他人笔记而成(孟雄哲更侧重记载郭沫若演讲现场的氛围,而对郭沫若演讲时所说的原话记载不多;江坚是直接记录郭沫若的演讲内容本身),而非出自郭沫若自己撰写的演讲稿原稿,因此从这两篇文献所记载的相似内容,基本上可以确定孟雄哲、江坚所记载的就是一个演讲。

就内容而言,《郭沫若先生在广州》一文形象生动地反映出从事抗日救亡活动的郭沫若在群众中(尤其在青年群众中)的影响。他们认为郭沫若是“文化界救亡巨子”,是“明灯”。他们“在渴望一盏明灯的指示”。即使有“空袭紧急警报”,现场的群众依然没有退缩,而是继续聆听着郭沫若的演讲。郭沫若的演讲词具有很强的吸引力,带着“浓厚的激动的情感”,“每一个字都像铁钉子一样,钉进了每一个群众的心坎里”。

三、在广州基督教青年会的演讲

1937年12月,郭沫若在广州,还“参加了好些次欢迎会、讲演会,也被官方的训练班请去讲演过”(《洪波曲》)。除《抗战中的郭沫若》、《沫若抗战文存》(上海光明书局1938年1月版)收入的相关演讲稿,以及《年谱》等著述中提及的郭沫若在广州的演讲活动外,笔者发现《广州青年》第24卷第44期(1937年12月27日出版)刊有《郭沫若先生讲词纪略》一文(图三),记载郭沫若在广州基督教青年会上的演讲。该“讲词纪略”全文如下:

图三

郭沫若先生讲词纪略

编者录

在这里讲坛与诸君相见的,距今一别十二年。今日再与诸君会面,无限快慰!

讲到日本民族本来是低能的,文化也很是迟缓。日本文化是接受中国的,在隋朝,才有冠履。我们站在这地方是青年会,是基督教文化的团体;即就基督教来说,中国圣经是译自欧洲的,日本的圣经反是译自我们中国,这也可见日本接受西方文化比我国迟。但日本自明治维新七十年来,因为接受了欧西文化,竟然成为强国。我国文化比日本先进,何以对欧西文化之接受却比日本不上?这不能不归咎满清时代之压迫,使中国文化不能抬头。满清康熙乾隆二帝许多人歌颂为一代明主,其实,这两位就是文化界之最大罪人!人人都知道秦始皇焚书坑儒为文化界之最大罪人,其实康乾二帝压迫文化之罪过比秦始皇尤甚!中国文化既受了压迫,又因为内部之纠纷,所以对欧西文化之接受不能够成功。日本在以往的七十年间,接受欧西文化能够成功;现在,却有一个国家在二十年间接受欧西文化而能够成功的,就是苏联。苏联之能够成功,是因为民众一致。我们中国的民众,倘使能够一致,其成功更速!

日本虽然毁坏我们的文化和建设,可是,我们要决心来一个三年抗战计划把日本帝国主义打倒!再来一个三年建设计划,用六年功夫来恢复一切的文化建设,国家建设。所以我们对日本帝国主义的侵略足不怕的,怕的是我们悲观,悲观就是我们最大的敌人!我们一定要万众一心,把悲观主义打破,才是抗战的成功,才是我们最后的胜利!

在该“讲词纪略”之前,有郭沫若为广州基督教青年会的题词——“以青年的精神使文化永远青年化,使青年永远文化化”。要确定郭沫若此次演讲的具体时间及背景,有必要先大致梳理出广州基督教青年会在七七事变以后举办“战时问题演讲会”的相关问题。

《广州青年》第24卷第34号(1937年8月23日出版)为“抗战问题专号”,其中一文《战时问题演讲会》提到,“抗战期间万事纷至沓来,国人均应以镇静处置,否则敌人之炮未响,而我仓皇失措,奔走四散,欲团结人民无从团结,欲效力政府亦无从效力,将不战而败。苟欲内心镇静,则应先有工作,苟欲工作有效,则应先有严密组织。组织愈严密,则工作效力愈大,工作效力大,则内心无不安定矣。组织、工作与心理之安定,是三者有连锁之关系在,我人不可不加以注意。本会有见及此,特于最近期间,举行抗战问题演讲会,敦请政府当局阐明人民于战时在政府领导下应有之工作及组织,希我市民踊跃到听”。《战时问题演讲二讯》(载《广州青年》第24卷第41号,1937年11月15日出版)一文也提及“本会鉴于吾民族正在热烈抗战,世界风云极度紧张之秋,为增益民智,有各种战时问题演讲之举”。《我们怎样粉碎敌人》(载《广州青年》第24卷第42号,1937年11月29日出版)一文又提到“每星期四晚七时,本会有战时问题演讲,举出时代迫切之问题,分别请社会名流主讲”。此外,《广州青年》第24卷第43号(1937年12月13日出版)载有《上周会内演讲纪录》一文,其中提到“在过去旬日间,本会演讲会倍形踊跃,或完全由本会专负主办者,或与外间团体合作者,其单纯在本会内举行者亦有十六次之多,统计赴会人数凡七千四百余人”,并列举12月8日为“郭沫若先生对青年学界(文化团体欢迎会)”、12月11日为“章乃器、郭沫若等对青年学界(四团体欢迎会)”。考虑到郭沫若的演讲在当时的社会反响,如果12月8日、11日郭沫若的演讲有广州基督教青年会的人员或其他相关人员记录的话,那郭沫若演讲记录稿很有可能在12月13日出版的《广州青年》第24卷第43号上刊载。而上文所引郭沫若“讲词纪略”以及题词刊载于12月27日出版《广州青年》第24卷第44期,我们尚无法确定此“讲词纪略”是否就是郭沫若12月8日或11日的演讲内容,或者12月13日至27日之间,郭沫若又至广州基督教青年会进行演讲并题词。在其他新材料发现之前,此问题只好暂时存疑。广州基督教青年会编印《广州青年》“抗战问题专号”、举办“战时问题演讲会”等行为与郭沫若所宣传、坚持的文化抗战方针之间具有相同的抗战理念,郭沫若赴广州基督教青年会进行演讲并题词,亦反映了他认同广州基督教青年会应对抗战所作的努力。

上文所引“讲词纪略”,还有两个方面的信息值得注意:

其一,郭沫若从历史及文化的角度分析造成中、日两国现状的原因,并且以苏联为参照,强调如何有效学习“欧西文化”的重要性。1937年11月6日,为庆祝苏联十月革命二十周年,郭沫若作《后来者居上》(载11月7日上海《救亡日报》,又载上海《抗战半月刊》第1卷第6期),指出苏联社会主义革命创造了“人类的奇迹”,“日本和苏联之所以成功,自然有他们的物质条件,但我在这儿所想强调的,是他们的精神上努力,尤其是‘后来者居上’的这一点”;“拿苏联来作标准,日本也明白地是走了枉路了。这枉路束缚着它,更使它不能不开倒车,向着毁灭文化的野蛮的路上走”;“我们现在似乎已经觉醒了”,“只要我们肯架起飞机去冲出我们自己的前程”,“我们这位‘后来者’一定又可以‘居上’的”。11月9日,郭沫若又作《日本的过去·现在·未来》(载11月11日上海《救亡日报》,又载11月19日上海《国民》第 19期),从中、日历史发展进程中论证日本的强大原本是中国促成的,“日本是一个后起的民族,七十年前对于我国不仅是文化上的附庸,而且有一个时期是政治上的附庸”,但是七十年来日本“又把西方文明接受成功。这成功固然是由于日本民族的肯努力和他物质上的与局势上的便利,但我们中国实在也帮助了他不少”,但是日本“忘恩负义”,其侵略行为“等于在促进自己的死灭”。中国古人常讲究“以史为鉴”,即在历史中寻找对现实生活的借鉴、在历史中寻求解决现实问题的途径。在郭沫若看来,“现在”的“果”,是由“历史”的“因”造成的,而“将来”的“果”,也会由“现在”的“因”造成。如果参照日本资产阶级革命、苏联社会主义革命的历史发展过程,郭沫若相信只要中国“急起直追”,也会取得最终的胜利甚至超过前者,“其成功更速”。

其二,郭沫若强调面对侵略,敌人是不足怕的,悲观是我们“最大的敌人”,我们要把“悲观主义打破”。对于抗战,郭沫若一直都充满着必胜的信心。有观点曾指出,“今天阅读郭沫若抗战时期写下的有关文字,有一点不得不让人感到惊奇,那就是他从回国的第一天起,就从没有怀疑过中国抗日斗争必然最后取得胜利”。郭沫若在日本曾对友人金祖同说:“虽然我们的物质上损失很大,不过精神上的胜利是绝对有把握的。”“这次中国的民气很激昂,很可大事抵抗,我想这是绝对有把握的。”1937年7月30日,郭沫若归国后不久,在寓所接待记者采访时说:“中国的前途,实在也不宜过分悲观。”(见7月31日《立报》)8月19日,郭沫若作《抗战颂》,其中提到,“同胞们,我们大家振作起来,一点也不要失望,不要惊惶,我们要抗战十年,八年,抗战到日本帝国主义的灭亡”。12月初,郭沫若在香港出席港沪文化界联欢会,发表题为《克服三种悲观》的演讲,针对目前抗战形势,提出要克服军事的悲观、外交的悲观、历史的悲观,勉励大家“用不着悲观”,“要负起任务,努力干去,干到底”,坚信“‘最后胜利属于我们’这一句话,半点没有可以怀疑的地方。”在广州救亡呼声社发表题为《我们有战胜日本的把握》的演讲时,郭沫若依然坚定地指出,“自从我们开始抵抗敌人的侵略,发生战争到现在,拿各种战争中的事实来看,战争的前途有绝对胜利的把握,决不是如有些人所想像的那样悲观。据我看来,一点不用悲观,不应该有悲观的现象,悲观会使我们消沉抗战的意志,是我们最大的敌人!我们要把悲观的想像打倒!”“中国的前途完全和日本的前途两样,所以,继续抗战下去,一点不悲观,最后的胜利,必然属于我们中国的!”面对战事,“不要悲观”成为郭沫若所宣传和坚持的抗战理念。此种理念,亦是当时众多报刊、杂志所奉行的,例如《云南日报》就曾刊发“社论”《抗战到底,不要悲观》(1938年10月24日第2版)。不过,在抗战初期,对于抗战的时长,是“三年”、“八年”,或是“十年”,时人尚没有一个准确的估计,但整体上还是奉行“抗战到底”的信念。

从这几则报导中,我们可以清楚地看到,郭沫若从归国的那天起,就这样马不停蹄,日夜奔走于各界人士之中,为抗战奔走,为抗战呐喊,号召群众、鼓舞将士,成为文化抗日战线上的一面“旗帜”,为祖国的抗战事业做出了重要贡献。

(责任编辑:王锦厚)

注释:

①按,上海《光明》杂志于1936年6月10日创刊,上海生活书店“总经售”。创刊号“卷首语”《光明的态度》(洪深执笔,作于1936年6月1日)中提到,“在我们有权利同时使用笔杆和枪杆之前,我们还只能握着笔杆,去做那救亡救穷反帝反封建的工作,用我们用熟了的文艺形式——小说、戏剧、诗歌、散文、漫画、木刻等等——描写出时代的危机,希望读者诸君们,对于时代有更深刻的认识,因以坚强大众底斗争求生存的决心!”该刊主要发表反映抗战救亡生活的作品,栏目有创作、诗歌、报告文学、翻译、随笔、评论、书评、剧本等。茅盾、夏衍、臧克家等均在该刊发表过文章,郭沫若《宾阳门外》、《不灭的光辉》、《青年与文化》、《归途》等亦曾发表于该刊。

②按,该文又署名“子英”,以“访问郭沫若先生”为题,刊载于开封《风雨》杂志第3期(1937年9月26日出版)。

③按,开封《风雨》杂志第3期刊载的该文,此处为“听说郭先生到昆山来了”。

④按,开封《风雨》杂志第3期刊载的该文,此处为“您到昆山来是担负了什么任务”。

⑤按,《力报》于1936年创刊于长沙,创刊之初,除版面新颖外,更以“特写”和“副刊”吸引读者。“七七事变”后,该报力主抗战,并对湖南地方政治的黑暗大加揭露。因该报的进步立场和在湖南的影响,受到周恩来、徐特立的赞赏。

⑥按,原文如此,此处疑为排印错误,应为“文化界救亡巨子”。

⑦按,《广州青年》由广州基督教青年会编印,该刊旨在“养成青年具有充分之德智体群四育,使其乐于服务社会而能胜任愉快地工作”。关于广州基督教青年会的建立缘起,亦可参见粤会《广州基督教青年会之经过小史与将来计画》(《青年进步》第42期,1921年4月)、郑利群《移植与再造:广州基督教青年会创建史实考述》(载《暨南史学》第九辑,广西师范大学出版社2014年版)等。

[1]殷尘(金祖同).郭沫若归国秘记[M].上海:言行出版社,1945.

[2]秦川.郭沫若评传[M].重庆:重庆出版社,1993.

[3]税海模.郭沫若抗战时期的五彩人生[J].郭沫若学刊,2006(1).

[4]丁三编.抗战中的郭沫若[C].广州:战时出版社,1938.

[5]杨胜宽.郭沫若文化抗战的历史评价[J].郭沫若学刊,2005(4).

符

:A1003-7225(2017)03-0009-08

2017-08-30

王兴(1990—),男,陕西咸阳人,北京师范大学历史学院史学研究所博士生,主要研究史学理论及史学史。