游于艺,正当其时?

2017-10-11赵健雄

文/赵健雄

游于艺,正当其时?

文/赵健雄

赵健雄

文化学者、诗人、作家、时评家

艺术的产生与发展恐怕与人类存在一样久远。

我们远古的祖先在岩石上孜孜不倦地刻画,为了什么?目的无非两个,一是朝外的,即炫技,不管用什么手段,再现客观世界的镜像毕竟是种可以博人赞赏的本领,至于这种本领早年能否为当事人赢得实际利益,因为难以考证,没法置评,至少可能还是存在的;如果以现在的情况倒推,则应当如此;二是向内的,那就是满足自体精神上的需要,非关他人。

刚刚在读宁波人沙耆的故事与作品,他因疯得福,保持了上世纪下半叶以来正常画家难得的特权,即随意作画。50年代可以不入社会主义现实主义之主流,60年代尽管平生收藏皆被抄没,倒也未当上牛鬼蛇神,更无须参加革命大批判,或像其他红色文艺战士那样,去“敬绘宝像”。他那个叫黎斋的住处居然还是画满了裸女,乃至邻居都不敢让孩子进去,怕无端受到污染。但并没人因此苛难他,因为你能对一个疯子说什么呢?

沙耆原名沙引年,是个富家子弟,在红色的30年代信仰革命,参加游行集会犯了事,为躲避灾祸,不得不远赴比利时留学。

可他还是没有避过这个疯狂而诡异的世代,事实上沙耆最初精神失常就在欧洲,而1930年代末期,不正是全世界发疯的日子?那时二战已然迫近,随即展开。

大战结束后,尽管在异国已取得事业上的成功与荣耀,沙耆还是选择了回乡。令他想不到的是,父亲故去后,自己的老婆孩子都不知所踪,剩下的只有一座破房子。

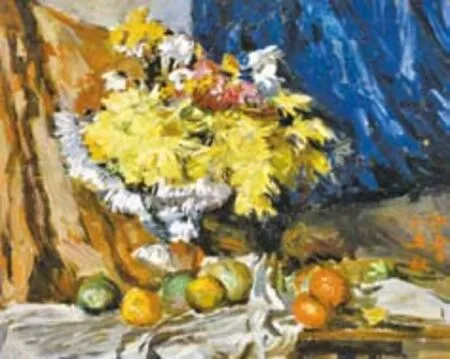

瓶花与蓝色布帘(油画) 46cm×59cm 沙耆1985年 台湾卡门艺术中心藏

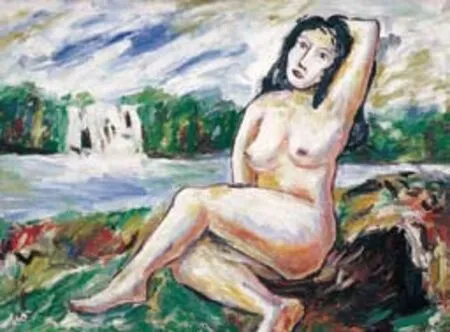

裸女(油画) 沙耆

风景(油画) 沙耆 1992年

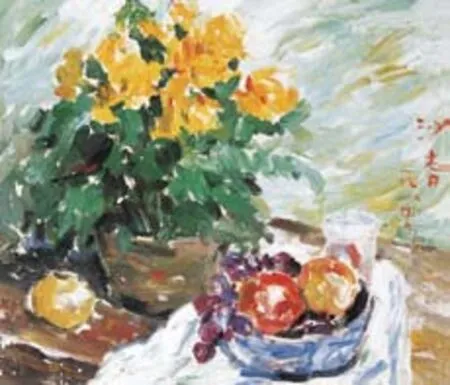

静物(油画) 沙耆 1994年

这次他真的疯了。

疾病发作时,心情狂躁,他会愤怒地砸烂家中的用具,但正像村里孩子说的,只要拿起笔来作画,就又会安静如初。

沙耆的状态非常典型地表达了对纯粹的艺术家而言,艺术本身就是价值。

他靠发疯得以避开那个日后一度更加疯狂的世界,沉浸在自己内心中,精神病患何尝不是一种福份?(那个年代,即使患了精神病仍受迫害的例子所在多有,譬如张志新入狱后,精神分裂的症状已非常明显,还是饱受折磨,最后被杀了)。

中外艺术在很长一个时期里都重视形而上的追寻,并非巧合。米开朗基罗为梵蒂冈西斯廷小教堂所作的穹顶壁画和规模远为宏大的敦煌壁画内容、风格与创作时间全不一样,但当事人的真诚则是共同的。

我没看过米氏原作,而站在那些无名画人所绘的古老壁画面前,你能触摸到他们虔敬的心。

有名与无名的艺术家,都用自己顽强的努力表现出对信仰的坚执。

而正是在精神这个层面上,机器人根本无计可施,即使其作品再惟妙惟肖那也不是艺术,因为艺术的本质是人类安放灵魂的活动。

与如今已大异其趣的收藏活动不同(那是一种更接近投资的经济行为),从本源上,我们喜欢一个画家或其他种类艺术家的作品,是因为与他有精神上的共鸣和交流。

中国文人画看起来没有强烈的宗教倾向,这与民族的精神发展史有关,但山水或花鸟画,都有自然祟拜的意味,是渗透着特定的人生观与世界观的。

其中也有像沙耆那样的特例,如徐文长,发起疯来往自己的脑袋上敲铁钉,决绝之态叫人惊叹与痛惜。

但多数情况下,他们是淡泊与笃定的,这与其他大陆的艺术家不同。拿欧洲来说,古希腊雕塑洋溢的生命力,中世纪建筑充斥的神性,文艺复兴运动对人的张扬,现代艺术再度陷入迷乱与巅狂。所有这些都是充盈乃至夸张的。

诉诸计算机软件的绘画,当然也可以传达出这样那样的韵味,但它们并非自洽的精神活动,而是接受指令的工作。无法代替艺术家本人创作过程中的紧张与放松,寻找和归返那样一系列内心的波动及平静。它们也难以传递给我们同样的感受。

机器人至多是个优秀的工匠,而此前所有工匠可以完成的工作,事实上都已经有办法替代。

照相机的发明曾经被认为对画家是个巨大的威胁,事实上它只是影响与改变了部分画家的创作方向与习惯。

那么,既然接下来的岁月,随着手头的技艺逐渐被机器人掌握与替代乃至趋于无用,艺术家还高兴得起来吗?

可以高兴也应当高兴的是,正是与此同时,整个世界就在我们眼前也发生着翻天覆地的变化。

首先是传统能源正被取代,就在去年,全球范围内安装的太阳能装置提供的能源已经超过石油,新技术还将导致太阳能价格进一步下降,以至有人预计到2025年左右,几乎所有煤炭开采企业都面临着歇业的威胁。

斯泰拉孟斯夫人像(油画) 99cm×74.9cm沙耆 1945年 浙江省博物馆藏

人物之一(油画) 沙耆 1988年

人物之二(油画) 沙耆

有了廉价电力,水就不再是个问题了,因为海水淡化需要的也就是一些电力。

而随着即将上市的自主驾驶电动汽车更加成熟与普及,没人再去自备私人汽车了,你要用车,手机招呼一下,它就会出现在身边,并负责把你送到目的地,需要的只是支付路程费,自己完全可以坐在车里工作或做喜欢的事。城市不再需要那么多停车场了,地产的价值也将发生变化,因为如果随便一辆汽车都可以是你有效工作的办公室,就算上下班时段也同样具有生产力,人们会更愿意搬出城市,住到周围的农村去。

随着3 D打印技术的成熟,最廉价的三维打印机价格10年内将从18000美元降到400美元。同时,速度加快100倍。而新的智能手机不久便将拥有3 D扫描功能,就是说,你可以轻易地根据需要来定制几乎任何一种零部件与个人用品。

而日益便宜的机器人将更多地取代从前需要人力来完成的工作,譬如传统的工业和农业生产。

这样一来,现有的就业职位未来20年间,70%—80%将消失。

也会有很多新的工作机会,但肯定不像此前那样耗神费力了。

社会分配方式也会发生巨大改变,随着能源与劳动力日趋便宜,工作不再是每个人过日子的必需和前提,而更接近满足某种精神上的需求,一种惠及全民的收入分配将成为普遍现实。

当然这是对未来最乐观的估计。

为什么说这些?因为与这个日益迫近的时代最为相宜且如鱼得水的很可能就是艺术家,中国传统文人们正由于不愁衣食,又有闲,才把绘画当作游戏来做,并成就了一种传世的事业。那么今后,当更多的人不愁衣食,同样有闲,他们会玩什么?艺术至少是选项之一。

相反,另外一些职业的命运则不同,譬如美国当前年轻律师已经很难找到工作了。因为使用I B M首创的人工智能沃森,几秒钟内就可以得到基本的法律咨询答复,精确率达90%,超过职业律师20%。所以,谁还去找律师?如果你正在学法律,恐怕得考虑是否继续下去。

在那样一个年代,许多工作都不需要人来做了。

那么,人做什么?

随之而来的趋势之一,会是艺术大繁荣。当然,“游于艺”并非终极目的,人们将把更多精力用在“志于道,据于德,依于仁”上,那时才谈得上真正的精神文明建设,比较之下,我们目下在做的,最多也就是构筑底线而已。

正因为如此,如果行动迟缓,也可能在出现新的前景之前,人类已经把自己毁掉了。

这正是大物理学家霍金尤其担心的。