研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制:自我认知视角

2017-10-10,,,

, , ,

(哈尔滨工业大学 管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制:自我认知视角

吴伟伟,刘业鑫,戴维序,李婧婷

(哈尔滨工业大学 管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

本文以自我认知视角为切入点,探索研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制。通过问卷调查和数据分析等实证研究方法对数据进行分析,结果表明胜任力在影响创新绩效过程中存在直接作用路径和“胜任力-工作匹配-创新绩效”的间接作用路径,自我效能感在胜任力影响工作匹配的过程中起到正向调节作用,领导成员交换和团队成员交换在工作匹配影响创新绩效的过程中起到正向调节作用。本文从理论上丰富了研发项目群人员管理的相关研究,实践上为提升研发项目群人员创新绩效提出了对策建议。

研发项目群人员;胜任力;自我认知;创新绩效

Abstract:This paper explores the intrinsic driving mechanism of R&D programme staffs’ innovation performance from a self-cognitive perspective. The hypothesized relationships are tested by analyzing survey data, and the results show that competency not only exerts a direct positive impact on innovation performance, but also exerts an indirect positive impact on innovation performance through person-job fit. Self-efficacy has a positive moderating effect in the first stage of the mediating process, and leader-member exchange and team-member exchange have positive moderating effects in the second stage of the mediating process. This paper enriches the research of R&D programme staff management, and puts forward suggestions for firms to improve R&D programme staffs’ innovation performance.

Keywords:R&D programme staff; competency; self-cognitive; innovation performance

1 引言

商业竞争的不断加剧要求企业不断开展研发活动以获得持续的竞争优势。随着企业研发项目越来越多,内容越来越复杂,时效性也越来越强,传统分散式的项目管理已很难满足企业的需求,越来越多的企业开始以项目群的方式对研发项目进行管理,以达到提高项目资源利用效率,降低管理成本,缩短项目周期的目的[1,2]。研发人员是研发项目群的主要实施者,其创新绩效直接影响企业研发项目群的成败。因此如何提升研发项目群人员创新绩效成为理论界和产业界关注的焦点。

现有研究多集中于研发人员创新绩效的提升。一方面学者们从组织视角出发,探索了组织创新氛围[3]、组织支持感[4]、组织文化[5]和人力资源管理实践[6]等对研发人员创新绩效的影响;另一方面学者们基于工作特征的视角,关注了工作要求[7]、工作压力[8]、工作任务的复杂性[9]和自主性[10]等因素与创新绩效间的关系。这些研究都为如何提升研发项目群人员创新绩效提供了有益的启示。但研发项目群人员具有很强的特殊性,其影响创新绩效提升的因素间的相互作用更加复杂。现有研究对研发项目群人员创新绩效提升的内在机制和情境效应仍缺乏清晰的刻画,导致无法对研发项目群人员创新绩效提升的实现条件形成清晰的认识,这落后于企业研发项目群实践的需求。因而对研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制是什么这一问题展开研究具有重要的理论和实践意义。

研发项目群的工作特性会使得研发人员承担较大的工作压力。社会认知理论认为,自我认知是研发项目群人员创新绩效产生的原因性因素。因而自我认知视角可以从个体心理机能的角度更加深入地分析研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制。本文基于前人有关创新绩效提升的研究成果,从自我认知的视角出发,在个人层面深入探索研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制,以期在理论上进一步丰富研发项目群人员创新绩效的相关研究,为企业研发项目群人员创新绩效提升的管理实践提供有针对性的理论指导。

2 理论基础与研究假设

2.1 研发项目群人员创新绩效影响因素

研发项目群是由若干个相互关联的研发项目组成的,这些研发项目有机地结合在一起从而达到单个研发项目所不能达到的目标,或实现单个研发项目不具有的功能。研发项目群人员会同时参与多个研发项目,需要在不同项目任务中进行角色转换[11],要求研发项目群人员具有较高的胜任力水平从而能够创造性地完成工作任务。同时,研发项目群人员能够通过自我认知形成心理动力场,进而形成较强的效能预期,促使个体胜任力作用的充分发挥。研发项目群人员的自我认知的形成会受到信息获得因素的影响,这些因素包括自我效能感、工作匹配、领导成员交换和团队成员交换。研发项目群人员不仅需要有较强的自我效能感和工作匹配认知形成对自身工作能力的充分自信[12],还要有较强的领导成员交换和团队成员交换认知产生以情感为基础的高质量的信息交换[13]。因而自我认知视角下研发项目群人员创新绩效会受到胜任力、工作匹配、自我效能感、领导成员交换和团队成员交换的影响,这些因素间复杂的相互作用是促进研发项目群人员创新绩效提升的内在动因。

2.2 胜任力与创新绩效

研发项目群资源的争夺性使得研发项目群人员会同时承担多个并行的研发项目,不同研发项目所面对的研发任务不同[14],要求研发项目群人员具备一定的知识存量,并能够在不同研发任务间进行知识的转换。高胜任力水平的研发项目群人员不仅具备扎实的专业基础知识,而且还对相关学科的专业知识有较好的了解,他们在研发活动中的知识社会化、知识外显化、知识组合化和知识内隐化等知识活动更加密切,从而能够不断地实现知识创新,进而在处理不同的研发任务时都能够准确地将创新理念转化为创新成果。同时,较强的研究资源的调配能力、研究计划的推进能力和研究团队的组织及协调能力也能够帮助研发项目群人员在个人和组织层面上进行资源的获取、开发和传递,以适应研发项目群中资源相对短缺的情况[15],从而保证自身能够高效率地展开研发工作,在规定时间内完成所承担的所有研发项目。根据以上分析,提出如下假设:

H1研发项目群人员胜任力对创新绩效具有正向影响。

2.3 工作匹配的中介作用

工作匹配体现的是研发项目群人员所拥有的知识、技巧和能力与其工作需要的契合程度。研发项目群人员胜任力的本质是与工作岗位相联系的,使其获得高创新绩效的潜在特征。因而研发项目群人员胜任力必然会通过工作匹配来对创新绩效产生影响。一方面,研发项目群人员胜任力水平越高,所掌握的工作岗位必需的知识和技能就越多,其与工作岗位要求的一致性程度也就越高[16],从而更有利于研发项目群人员从工作当中建构出积极的自我认知,内在地激励研发项目群人员产生更大的工作投入热情。另一方面,研发项目群工作的多变性使得研发项目群人员达到工作匹配的难度增加,当研发项目群人员面对新任务和新要求时,胜任力水平较高的研发项目群人员能够通过及时学习,不断获取新的知识和技能,在短时间内较好地达到工作匹配[17],从而有效缓解研发项目群人员高工作压力带来的负面影响,形成较高的认知弹性,使其在工作中表现出更多的活力、开放和自信,这种积极的工作心态能够保证研发项目群人员具有较高的工作质量。根据以上分析,提出如下假设:

H2工作匹配在胜任力影响创新绩效的过程中起到中介作用。

2.4 自我效能感的调节作用

研发项目群人员自我效能感反映的是个体能否利用自身能力完成所承担的全部项目的信念。研发项目群人员需要同时处理多个处在不同生命周期阶段的研发项目,面临着更高的风险性和结果的不确定性。自我效能感作为对个人能力的信念,可以调动起研发项目群人员完成工作所需的内在动机,从而为胜任力向工作匹配的转化提供有利条件。高自我效能感的研发项目群人员对自己的创新能力有信心,认为自己有能力适应不同情境下项目任务的工作要求[18],这有助于激发研发项目群人员的工作动机水平,并表现出接受任务、采取行动及追求目标等行为,从而使得研发项目群人员能够投入更多的岗位相关的知识与技能,最终表现为较高的工作匹配水平。而低自我效能感的研发项目群人员在相同的工作情境下信心不足,易于产生消极的心理活动[19],更倾向于采用回避策略和退缩行为被动地适应工作要求,进而限制了个人能力的发挥,阻碍胜任力向工作匹配的转化。根据以上分析,提出如下假设:

H3自我效能感在胜任力影响工作匹配的过程中起到正向调节作用。

2.5 领导成员交换的调节作用

工作匹配向创新绩效的转化需要在领导的信任和支持下才能顺利进行。领导成员交换是研发项目群人员个体对其在团队工作中和领导之间整体交换关系的感知。研发项目群复杂的网络结构使得领导的时间和精力受到很大限制,造成领导在工作中对待不同研发项目群人员的方式不同。与领导保持高质量的交换关系,能够为研发项目群人员带来更多有关组织和工作的信息,进一步强化研发项目群人员内部人身份的价值感,这种内隐的自我信念能够增强研发项目群人员在研发工作中关键任务和过程的主动性和责任心[20],从而为工作匹配向创新绩效的转化提供有利条件。同时,高质量的领导成员交换能够使研发项目群人员感受到更多来自领导的喜爱、照顾和关怀,使得研发项目群人员拥有更多的工作自由度和决策自主权,甚至是更多的奖励以及晋升机会,这能够促使研发项目群人员将外部激励内化为积极的心智结构,在研发项目群人员工作行为和工作结果之间搭建积极的认知性桥梁[21],从而充分释放工作匹配对创新绩效的作用效果。根据以上分析,提出如下假设:

H4领导成员交换在工作匹配影响创新绩效的过程中起到正向调节作用。

2.6 团队成员交换的调节作用

作为个体对其在团队工作中和其他成员之间整体交换关系的感知,团队成员交换可以促使研发项目群人员与团队成员间产生密切的社会交往,从而加强工作匹配对创新绩效的正向影响。低质量的团队成员交换是基于任务要求形成的,而高质量的团队成员交换不仅限于任务需要,还具有社会化情感的交换。研发项目群多项目交互的属性增加了人际交往的复杂性。研发项目群人员感知的团队成员交换关系质量越高,越能够促进个体与团队成员间相互理解和尊重[22],使得个体对自身角色产生认同,缩短融入团队的时间。关系需求的满足使得研发项目群人员会将更多的精力投入到创新实践之中,更高效地开展研发工作,从而强化工作匹配向创新绩效的转化程度。同时,高质量的团队成员交换所带来频繁的社会互动能够使研发项目群人员获得更多的社会支持,这种社会支持能够促使研发项目群人员形成积极的思维建构[23],有效消除研发项目群人员的潜在负面情绪,降低工作压力,提高工作满意度。心理需求的满足使得研发项目群人员对工作形成积极的情感承诺,内在地激励研发项目群人员对工作投入专业知识和技能,从而强化工作匹配对创新绩效的作用效果。根据以上分析,提出如下假设:

H5团队成员交换在工作匹配影响创新绩效的过程中起到正向调节作用。

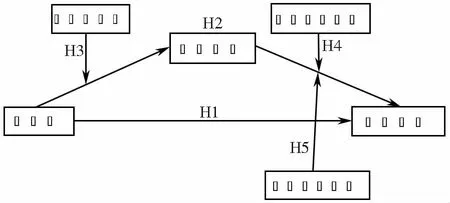

综上所述,构建本文的理论模型如图1所示。

图1 理论模型

3 研究设计

3.1 研究样本

本文采用问卷调查方法收集数据,调查于2015年3月至2015年6月进行。调查对象为以项目群方式开展研发项目的高技术企业。为客观测量研发项目群人员胜任力和创新绩效并减少分析资料来源相同而产生的同源偏差,将问卷分为主管问卷和员工问卷,主管问卷测量研发项目群人员的胜任力和创新绩效,员工问卷测量研发项目群人员的自我效能感、工作匹配、团队成员交换和领导成员交换。主管问卷和员工问卷具有相同的编码,以便进行匹配。共发放问卷230份,去除无效以及不匹配的问卷,回收有效问卷214份,有效问卷回收率为93.043%。

在有效的调查问卷中,样本的男女比例分别为62.600%和37.400%;从婚姻状况来看,已婚占比达87.383%;从年龄角度来看,35岁以下年龄段占总样本的43.925%,36~45岁年龄段占总样本的31.775%,二者总和占到总样本的75.700%,说明本文受访的研发项目群人员大都比较年轻;从学历水平来看,本科学历的受访者所占比重较大,占总样本的51.402%。

3.2 变量测量

本文构念的测度采用Likert 5点量表进行测量。各构念的操作化定义及测度主要采用或参考国内外已发表的学术论文,并依据研究目的进行修订,确保其合理性。经预调研后,形成最终量表。

胜任力的测度以Patanakul和Milosevic[1,2]的研究为基础,根据研发项目群人员胜任力的内涵,经项目分析、探索性因素分析等删减后,形成正式量表,该量表的Cronbach’sα值为0.943。工作匹配的测度采用Abdel-Halim[24]开发的量表,该量表的Cronbach’sα值为0.886。自我效能感的测度主要参考Schwarzer等[25]设计的一般自我效能感量表(GSES),该量表的Cronbach’sα值为0.936。领导成员交换的测度参考Graen和Uhl-Bien[26],王辉和牛雄鹰[27]的研究成果,该量表的Cronbach’sα值为0.951。团队成员交换的测度借鉴Seers等[28]的研究成果,该量表的Cronbach’sα值为0.909。创新绩效的测度主要参考Welbourne等[29]编制的量表,该量表的Cronbach’sα值为0.926。

4 研究结果

4.1 验证性因子分析

在进一步分析前,采用验证性因子分析构建嵌套模型测量变量的区分效度,结果表明六因子模型的拟合程度最好(χ2/df=2.378,CFI=0.951,GFI=0.912,TLI=0.932,RMSEA=0.031),表明本文六个变量间具有良好的区分效度。

4.2 描述性统计

本文对胜任力、工作匹配、自我效能感、领导成员交换、团队成员交换和创新绩效进行描述性统计和相关性分析。结果表明,胜任力(0.632,p<0.01)和工作匹配(0.396,p<0.01)均与创新绩效具有显著相关性,这为本文的假设提供了初步支持。

4.3 假设检验

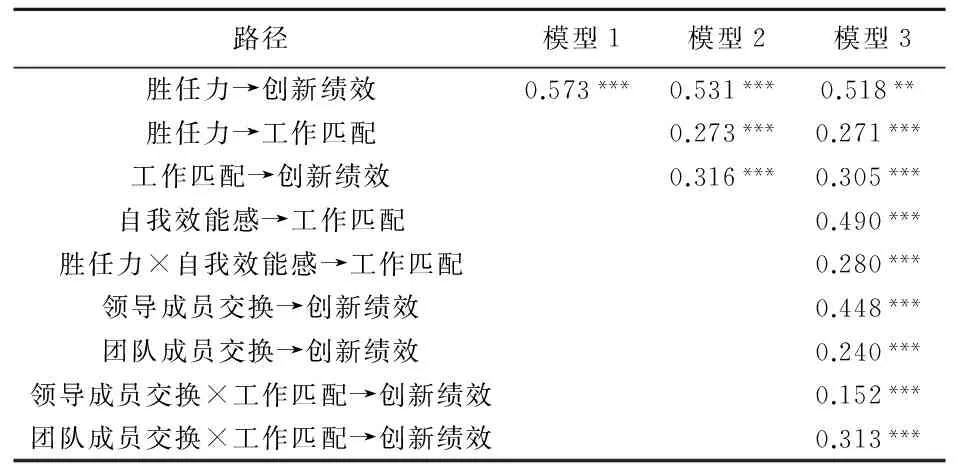

本文根据有调节的中介模型的检验程序[19,30]和方法[30,31],采用AMOS 17.0构建结构方程模型,依次检验胜任力与创新绩效的关系(模型1)、工作匹配的作用(模型2),以及自我效能感、领导成员交换和团队成员交换的影响(模型3),并在此基础上判断有调节的中介模型是否成立。总体来说,模型1(χ2/df=2.013,CFI=0.962,GFI=0.923,TLI=0.957,RMSEA=0.062)、模型2(χ2/df=2.116,CFI=0.951,GFI=0.906,TLI=0.941,RMSEA=0.071)和模型3(χ2/df=2.277,CFI=0.943,GFI=0.848,TLI=0.933,RMSEA=0.077)的拟合程度较好。模型的分析结果如表1所示。

表1 结构方程模型检验

注:**表示显著性p<0.05,***表示显著性p<0.01。

由模型1可知,胜任力与创新绩效间的路径系数为0.573(p<0.01),表明胜任力对创新绩效具有正向影响,由此假设H1得到验证。由模型2可知,在引入工作匹配作为中介变量后,胜任力与工作匹配间的路径系数为0.273(p<0.01),工作匹配与创新绩效间的路径系数为0.316(p<0.01),表明工作匹配在胜任力影响创新绩效的过程中起到中介作用,由此假设H2得到验证。

由模型3可知,自我效能感和胜任力的交互项与工作匹配间的路径系数为0.280(p<0.01),表明自我效能感的调节效应显著,由此假设H3得到验证。领导成员交换和工作匹配的交互项与创新绩效间的路径系数为0.152(p<0.01),团队成员交换和工作匹配的交互项与创新绩效间的路径系数为0.313(p<0.01),表明领导成员交换和团队成员交换对工作匹配与创新绩效间的关系具有显著的调节效应,由此假设H4和H5得到验证。综合可知,自我效能感能够增强胜任力和工作匹配间的关系,领导成员交换和团队成员交换能够强化工作匹配对创新绩效的影响,因而胜任力对创新绩效的作用会随着自我效能感、领导成员交换和团队成员交换的变化而变化,即为“有调节的中介效应”。

5 结论与讨论

5.1 研究结论

本文以研发项目群人员为研究对象,从自我认知视角深入探索了其创新绩效提升的内在驱动机制。结果表明:(1)胜任力不仅能够对创新绩效产生直接的正向影响,还会通过工作匹配对创新绩效产生间接的正向影响,从而形成“胜任力-工作匹配-创新绩效”的间接作用路径,这与Mcclelland[32]提出的胜任力内涵相一致。(2)自我效能感能够在胜任力影响工作匹配的过程中起到正向调节作用,这符合Bandura[12]对自我效能感影响效果的解释。(3)领导成员交换和团队成员交换能够在工作匹配影响创新绩效的过程中起到正向调节作用,这进一步验证了社会交换对创新绩效的影响效果。

总之,胜任力通过两条路径影响创新绩效:直接作用路径和通过工作匹配的间接作用路径,而间接路径的不同阶段受到不同因素的影响,其中自我效能感正向调节胜任力对工作匹配的影响,领导成员交换和团队成员交换正向调节工作匹配对创新绩效的影响。本文的研究结论表明研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制是多因素共同作用的结果。

5.2 理论贡献

本文的理论贡献在于:(1)以研发项目群人员为研究对象,将创新绩效的理论研究向研发项目群人员进行了拓展。以往的研究大都关注单一项目研发人员的创新绩效,本文从自我认知视角出发,认为研发项目群人员创新绩效的内在驱动机制更加复杂,是胜任力、工作匹配、自我效能感、领导成员交换和团队成员交换间综合作用的结果。本文从理论上提示研究者应对研发项目群人员这一特殊群体给予更多的关注。(2)识别了研发项目群人员胜任力影响创新绩效过程中存在的两条作用路径,深化了对胜任力作用发挥机制的认识。以往的研究多关注胜任力对创新绩效的直接影响,本文的研究结果表明,胜任力不仅对创新绩效存在直接作用路径,还存在“胜任力-工作匹配-创新绩效”的间接作用路径,为研发项目群人员胜任力向创新绩效转化提供了微观理论的研究基础。本文的研究结果在理论上提示研究者可以挖掘胜任力影响创新绩效的内在过程。(3)将自我认知因素融入胜任力影响创新绩效的分析框架,拓展了胜任力及工作匹配作用发挥的情景化探索。本文从自我认知视角出发,更深入细致地分析了胜任力和工作匹配作用发挥的影响因素,证实自我效能感能够加强胜任力对工作匹配影响,领导成员交换和团队成员交换能够强化工作匹配对创新绩效的影响,从而更加清晰地描述了胜任力对创新绩效的影响机制,从自我认知视角丰富了胜任力及工作匹配的理论研究。本文的研究结果在理论上提示研究者在对胜任力和工作匹配的分析中,应兼顾自我认知因素,从而更全面地理解胜任力和工作匹配的作用发挥机制。总之,本文对于更深刻地理解胜任力与创新绩效之间的黑箱,揭示如何从自我认知的角度提升研发项目群人员创新绩效具有重要理论贡献。

5.3 实践启示

基于上述研究结论,本文对研发项目群人员胜任力作用的发挥和创新绩效的提升具有一定的启示作用。首先,鉴于研发项目群人员胜任力对创新绩效的重要影响,企业应该注重研发项目群人员胜任力水平的提升,具体措施包括优化人员招聘,提供岗位培训和开展工作评估等,这一方面能够对研发项目群人员创新绩效的提升产生直接的影响,另一方面也能够通过提升研发项目群人员工作匹配进而对创新绩效的提升产生间接影响。其次,由于研发项目群人员自我认知会对胜任力及工作匹配作用的发挥产生重要影响,因此需要改善研发项目群人员的自我认知水平。企业需要加强对研发项目群人员自我效能感的开发,从而促进胜任力向工作匹配的转化,具体措施包括管理者为研发项目群人员提供积极的反馈和言语劝说,通过心理授权培养研发项目群人员积极的工作心态等。企业还应提升研发项目群人员的社会交换感知,通过搭建交流平台,积极倾听反馈和给予工作支持等促进领导成员交换;通过开展互动活动、促进团队内部交流、关注团队关系并进行指导等促进团队成员交换,从而促进工作匹配向创新绩效的转化。

5.4 研究局限与展望

尽管本文已取得了一些有价值的研究结论,但还存在一些局限性,需要未来研究进行拓展。首先,本文的调查数据来源于制造业企业,未来研究可以对本文研究结论对于其他产业的适用性进行进一步的验证。其次,本文并没有考虑自我效能感、团队成员交换和领导成员交换间可能存在的交互作用,未来的研究可以对此进一步检验,以建立更具解释力的研究模型。最后,本文仅从个人层面对研发项目群人员创新绩效提升的内在驱动机制进行探讨,未来研究可以关注不同层次变量间的交互作用对研发项目群人员创新绩效的影响。

[1] Patanakul P, Milosevic D. A competency model for effectiveness in managing multiple projects[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2008, 18(2): 118-131.

[2] Patanakul P, Milosevic D. The effectiveness in managing a group of multiple projects: factors of influence and measurement criteria[J]. International Journal of Project Management, 2009, 27(3): 216-233.

[3] Shalley C E, Gilson L L, Blum T C. Interactive effects of growth need strength, work context, and job complexity on self-reported creative performance[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(3): 489-505.

[4] 顾远东,周文莉,彭纪生.组织支持感对研发人员创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2014,27(1):109-119.

[5] 杨晶照,杨东涛,孙倩景.组织文化类型对员工创新行为的作用机理研究[J].科研管理,2012,33(9):123-129.

[6] Chien M S, Lawler J S, Uen J F. Performance-based pay, procedural justice and job performance for R&D professionals: evidence from the Taiwanese high-tech sector[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2010, 21(12): 2234-2248.

[7] Gupta V, Singh S. Leadership and creative performance behaviors in R&D laboratories examining the mediating role of justice perceptions[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2015, 22(1): 21-36.

[8] 黄海艳.绩效评价导向对研发人员的工作压力——工作绩效曲线关系的调节作用[J].科学学与科学技术管理,2014,35(7):162-170.

[9] Chae S, Seo Y, Lee K C. Effects of task complexity on individual creativity through knowledge interaction: a comparison of temporary and permanent teams[J]. Computers in Human Behavior, 2015, 42: 138-148.

[10] Llopis O, Foss N J. Understanding the climate-knowledge sharing relation: the moderating roles of intrinsic motivation and job autonomy[J]. European Management Journal, 2016, 34(2): 135-144.

[11] Chatenier E, Verstegen J A A M, Biemans H J A, et al.. Identification of competencies for professionals in open innovation teams[J]. R&D Management, 2010, 40(3): 271-280.

[12] Bandura A. On the functional properties of perceived self-efficacy revisited[J]. Journal of Management, 2012, 38(1): 9- 44.

[13] 李倩,孙锐.企业员工社会交换关系、知识分享与创新行为研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(10):147-157.

[14] Svejvig P, Andersen P. Rethinking project management: a structured literature review with a critical look at the brave new world[J]. International Journal of Project Management, 2015, 33(2): 278-290.

[15] Takey S M, de Carvalho M M. Competency mapping in project management: an action research study in an engineering company[J]. International Journal of Project Management, 2015, 33(4): 784-796.

[16] Yu K Y T. Inter-relationships among different types of person-environment fit and job satisfaction[J]. Applied Psychology, 2016, 65(1): 38- 65.

[17] Chi N W, Pan S Y. A multilevel investigation of missing links between transformational leadership and task performance: the mediating roles of perceived person-job fit and person-organization fit[J]. Journal of Business and Psychology, 2012, 27(1): 43-56.

[18] 李永周,王月,阳静宁.自我效能感、工作投入对高新技术企业研发人员工作绩效的影响研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(2):173-180.

[19] 屠兴勇,郭娟梅.批判性反思对员工创新行为的影响:知识分享的中介作用和自我效能感的调节效应[J].预测,2016,35(2):9-16.

[20] 罗瑾琏,赵莉,钟竞.双元领导对员工创新行为的影响机制研究[J].预测,2016,35(4):1-7.

[21] Zhang Z, Wang M O, Shi J. Leader-follower congruence in proactive personality and work outcomes: the mediating role of leader-member exchange[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 111-130.

[22] 杨卫忠,葛玉辉.TMT认知异质性,自反性对决策绩效的影响——基于中国企业的实证研究[J].预测,2012,31(2):23-30.

[23] Liu Y, Keller R T, Shih H A. The impact of team-member exchange, differentiation, team commitment, and knowledge sharing on R&D project team performance[J]. R&D Management, 2011, 41(3): 274-287.

[24] Abdel-Halim A A. A reexamination of ability as a moderator of role perceptions—satisfaction relationship[J]. Personnel Psychology, 1981, 34(3): 549-561.

[25] Schwarzer R, Bäβler J, Kwiatek P, et al.. The assessment of optimistic self-beliefs: comparison of the German, Spanish, and Chinese versions of the general self-efficacy scale[J]. Applied Psychology, 1997, 46(1): 69- 88.

[26] Graen G B, Uhl-Bien M. Relationship-based approach to leadership: development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: applying a multi-level multi-domain perspective[J]. The Leadership Quarterly, 1995, 6(2): 219-247.

[27] 王辉,牛雄鹰.领导—部属交换的多维结构及对工作绩效和情境绩效的影响[J].心理学报,2004,36(2):179-185.

[28] Seers A, Petty M M, Cashman J F. Team-member exchange under team and traditional management a naturally occurring quasi-experiment[J]. Group & Organization Management, 1995, 20(1): 18-38.

[29] Welbourne T M, Johnson D E, Erez A. The role-based performance scale: validity analysis of a theory-based measure[J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(5): 540-555.

[30] 温忠麟,张雷,侯杰泰.有中介的调节变量和有调节的中介变量[J].心理学报,2006,38(3):448- 452.

[31] 温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补[J].心理学报,2014,46(5):714-726.

[32] Mcclelland D C. Identifying competencies with behavioral-event interviews[J]. Psychological Science, 1998, 9(5): 331-339.

TheIntrinsicDrivingMechanismofR&DProgrammeStaffs’InnovationPerformance:ThePerspectiveofSelf-cognitive

WU Wei-wei, LIU Ye-xin, DAI Wei-xu, LI Jing-ting

(SchoolofManagement,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150001,China)

F272.92

A

1003-5192(2017)05- 0024- 06

10.11847/fj.36.5.24

2016-10-18

国家自然科学基金资助项目(71472055,71272175);国家社会科学基金重点资助项目(16AZD0006);中国博士后科学基金特别资助项目(201104424);黑龙江省哲学社会科学研究规划资助项目(14B105)