政府与体育社会组织:从主管、监管到合作、培育*

——从文化变迁的视角

2017-10-09张宏

张 宏

(广州体育学院休闲体育与管理系,广东 广州 510500)

政府与体育社会组织:从主管、监管到合作、培育*

——从文化变迁的视角

张 宏

(广州体育学院休闲体育与管理系,广东 广州 510500)

我国政府与体育社会组织的关系目前所面临的改革,实质上可以归纳为一个文化变迁的发生。依据文化变迁的相关理论,政府与体育社会组织关系的改革,基本上属于内部变迁,所以它的变迁过程是由内到外而自发生成的。通过分析内层社会价值观和和中层政策制度分别发生了怎样的变迁及其对外层宏观管理模式变迁的影响,主要探讨了政府对体育社会组织的宏观管理模式。研究认为,改革前政府对体育社会组织的宏观管理模式可以归纳为主管和监管,随着社会价值观和政策制度的变迁,政府对体育社会组织的宏观管理模式应该逐步转变为合作和培育。

体育社会组织;政府;关系;管理模式

当前,在政府简政放权,加快发展社会组织的改革大背景下,有关体育社会组织的研究成为体育学界新的热点。在这个研究领域中,政府(主要是体育行政部门)作为影响体育社会组织最重要的外部环境,研究政府与体育社会组织的关系,或者说研究政府对体育社会组织的宏观管理问题理所当然地成为最重要的研究分支之一,刘庆山(2011年)[1],冯欣欣(2012)[2],胡科(2012)[3],张金桥(2013)[4]等学者都先后对此进行过有一定影响力的研究。从文化学的角度,政府与体育社会组织的关系实质上可以归纳为一种文化特质,政府与体育社会组织的关系目前所正面临的改革,实质上可以归纳为一个文化变迁的发生。因此,本文从一个较新的文化变迁的视角,运用文化变迁的相关理论,分析当前政府与体育社会组织关系的变化,以及政府对体育社会组织宏观管理模式的改革。

1 一种文化变迁:政府与体育社会组织关系的改革

文化变迁理论认为:文化变迁是指由于族群社会内部的发展或由于不同族群之间的接触而引起的一个族群文化的改变。 促使文化变迁的原因,—是内部的,由社会内部的变化而引起;二是外部的,由自然环境的变化及社会文化环境的变化如迁徙、与其他民族的接触、政治制度的改变等而引起。文化的结构一般认为包含了三个结构层次,从里到外依次为精神文化、制度文化和物质文化,这相互依赖的三个部分所组成的文化在发生变迁时,各部分变迁的速度是不一致的,有的部分变化快,有的部分变化慢,[5]当内部变迁时,它是一种自发的文化生成过程,其变迁过程是精神文化变迁→制度文化变迁→物质文化变迁;当外部变迁时,它是一种强制的文化生成过程,其变迁过程是物质文化变迁→制度文化变迁→精神文化变迁。

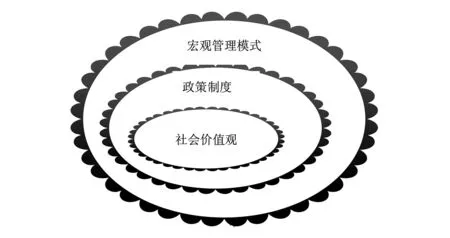

作为一种文化特质的政府与体育社会组织的关系,按照文化的三层结构理论,它也形成一个如图1的结构。作为一个正在发生文化变迁的政府与体育社会组织关系的改革,基本上属于内部变迁,所以它的变迁过程是由内到外而自发生成的。也就是说,作为外层的政府对体育社会组织宏观管理模式的变迁是受到内层的社会价值观的变迁和中层的政策制度的变迁所影响的,甚至是所决定的。那么,当前我们的社会价值观和政策制度都发生了怎样的变迁?它们对外层的宏观管理模式产生了怎样的影响和冲击,外层的宏观管理模式应该如何变迁以主动适应内中层的变迁?

图1 作为一种文化特质的政府与体育社会组织关系的结构

2 社会价值观的变迁

2.1 从“强政府,弱社会”到“小政府,大社会”

从公元前的秦始皇统一中国开始,两千多年以来,不管朝代如何更迭,中国一直实行的中央集权的政治统治,社会结构具有明显的“强政府,弱社会”和“大政府,小社会”。1949年中华人民共和国成立后,民族文化的惯性传承,加之仿照前苏联的单一公有制的政治、经济模式,传统的行政管理体制得以延续,中国政府长期扮演着“全能政府”的角色,它突出表现在政府对整个社会的大包大揽:在经济领域,国家实行高度集中的计划经济,承担着配置社会资源的职责,各种生产任务都由国家下达指令性计划进行控制;在社会领域,实行严格的行政控制,抑制社会组织的发育成长;在文化领域也是由国家出资成立各类事业单位,[6]由它们兴办各种文化事业。另外,这种社会结构还形成了一种畸形的社会价值观:民众都是重政府轻社会,觉得只有政府是可靠的,任何事都必须由政府出面解决,政府是唯一的价值标杆,“官本位”思想严重。

以1978年十一届三中全会提出的经济体制改革为标志,中国逐步拉开了社会全面改革的帷幕。改革的总目标一言以蔽之就是建立“小政府,大社会”的社会结构。在经济领域,由单一的公有制向多种所有制转变,由计划经济向市场经济转变;在社会领域,政府转变职能下放权力,调整政府与市场、政府与社会的关系以充分发挥市场和社会的力量,政企分开、政社分开。在文化领域,传统的事业单位正进行着一场史无前例的改革,有的被撤并,有的被转企改制,把更多的空间让渡给社会组织。当下的中国社会,无论是政府官员还是民众,大家都意识到:国家和社会太大了仅仅依靠政府是不够的,政府是有限的而不是万能的,社会的管理还是需要社会自己和社会组织来做,而且在具体事务上它们能够做得更好。

2.2 社会组织从“防备、限制”到“有用、扶持”

在政府独大的意识形态和权力结构里,社会组织理所当然地被认为是无足轻重的,甚至在某些政治精英的思维中,社会组织的独立性和自治性使其更难管理,可能会给现有的行政管理结构带来麻烦,所以要尽可能地限制它的发展。在1998年《社会团体登记管理条例》中,对社团的成立设立了比较高的门槛,特别是要求必须先找到一个业务主管单位,使很多社团望尘莫及从而胎死腹中。另外,其第十三条规定:在同一行政区域内已有业务范围相同或者相似的社会团体,没有必要成立的,登记管理机关不予批准筹备。按照该条规定,实际上民众被剥夺了自由结社的权利,同时社团的数量会大大减少,在社会组织中也形成了“一业一会”的垄断局面。

二战以后,西方政治学中的“三元结构理论”(政府部门一营利部门一非营利部门)和第三方治理理论(第三方是指除政府和企业之外的非营利组织)逐渐成熟,其理论观点深深地影响着西方社会的政治现实,西方很多国家和政治家开始关注社会组织,大力发展和扶持社会组织,让社会组织在社会结构和社会管理中扮演更重要的角色。与此同时,中国传统的政府独大的一元结构在现实的国家管理中遇到越来越多的问题,很多微观事务政府心有余而力不足、顾此失彼,不能很快地反馈应答民众的需要和诉求从而导致民怨沸腾,政府官员开始关注和学习西方国家的通行做法,对社会组织的态度逐步从“防备、限制”转变到“有用、松绑”。并最终提出了发展社会组织、创新社会管理的政治主张。另一方面,随着中国经济不断地快速发展,社会现代化的进程不断推进,无论从“互益”还是从“公益”角度,民众对于自由结社的权利意识不断增加,诉求越来越强烈,倒逼政府对社会组织从意识形态到法规政策的改变。

2.3 从办体育到管体育

在传统的“全能政府”包打天下的国家治理中,和其它行业一样,体育也形成了政府办体育的“举国体制”。在这种体育体制中,政府成立了一个庞大的体育行政机构及其所属的体育事业单位,他们掌握了几乎所有的权力和资源,同时也承担了所有的职责和具体的体育事务。同时,自新中国成立以来,体育一直被看成是一项社会事业,即一种公共产品,既然是公共产品,按照当时传统的福利经济学理论,就应该是由政府来提供和生产,所以这种体制几乎一直延续至今。通过这种政府办体育的“举国体制”,中国竞技体育发生了神奇的飞跃,如今已名列世界前茅。随着民众体育权利意识和参与体育的需求不断增加,政府逐渐把发展体育的工作重心从竞技体育转向群众体育,如何说,少数精英参与的竞技体育可以通过政府一家之力把它办好,那么,涉及到所有公民的群众体育仍然想仅靠政府之力来做是完全不可能办好的。在现实中,我们的群众体育发展一直不尽如人意,与传统体育管理体制的掣肘是密切相关的。

为适应外部整个国家全面改革,特别是行政改革的需要,以及内部体育发展,特别是群众体育发展的需要,中国体育行政部门开始意识到传统的政府办体育,甚至是体育行政部门办体育让体育系统疲惫不堪而效果不佳,这种状况必须改变,于是提出了体育行政部门“从办体育到管体育”的转变。这种发展理念根植于新公共管理学中著名的“掌舵者和划桨者”理论,即在公共产品的提供中,政府应该是安排者(掌舵者),企业和社会组织应该是生产者(划桨者)。按照这种思路,中国体育的发展首先必须培育和发展一批能够办体育的体育企业和体育社会组织,只有它们的数量和能力发展到能够承接政府下放的权力和转移的职能了,体育行政部门才能够真正从办体育的具体事务中解脱出来,走向管体育。

3 政策制度的变迁——以广东省为例

社会价值观的这种变迁会逐步反映在政府制定的政策法规上,它必须做出修正和调整以适应这种变迁。目前我国对体育社会组织宏观管理依据的最主要法规是1998年的《社会团体管理登记条例》,在当时对社会组织“防备、限制”的意识形态下,该条例对社会组织从成立、监管到处罚都非常严苛,从而抑制了社会组织的发展。2012年,国务院批准广东省在行政审批制度改革方面先行先试,所以在对社会组织的管理上广东省也先行试点做出了积极的探索。接下来,我们主要梳理一下广东省近年来在对社会组织(包括体育社会组织)管理上的政策制度的变迁进程和变迁内容。

3.1 《关于发展和规范我省社会组织的意见》强调要积极培育和扶持社会组织发展

2008年9月,中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅下发了《关于发展和规范我省社会组织的意见》。该意见中对社会组织进行了分类,主要包括六类:行业协会类、学术联谊类、咨询经纪类、鉴证评估类、公证仲裁类和公益服务类。体育社会组织主要属于行业协会类和公益服务类。《意见》中特别强调了要积极培育和扶持社会组织发展,为此,要加大政府职能转移力度、要建立政府购买服务制度、要加大资金扶持力度,并提出了具体的实施要求。

3.2 中共广东省委广东省人民政府《关于加强社会建设的决定》及7个配套文件为广东省在社会组织管理方面的先行先试提供了行动的指南

为全面落实《中共中央、国务院关于加强和创新社会管理的意见》,广东省马上做出响应,于同月2011年7月,出台了《中共广东省委广东省人民政府关于加强社会建设的决定》,提出广东省在社会建设和社会管理中要改革创新,先行先试。《决定》的第四部分“培育壮大社会组织,提升服务社会能力”中首次明确提出要降低准入门槛,简化登记办法,探索公益慈善类、社会服务类、工商经济类等社会组织直接申请登记制;要加快去行政化进程,逐步将社会组织业务主管单位调整为业务指导单位。

为贯彻落实《决定》的精神,同年10月,广东省委省政府又出台了7个配套文件,“1+7”一起构成广东省加强社会建设的政策体系。7个配套文件分别是《关于加快推进社会体制改革建设服务型政府的实施意见》、《关于加强社会组织管理的实施意见》、《关于加强我省人口服务和管理的实施意见》、《关于加强社会工作人才队伍建设的实施意见》、《关于加强社会建设信息化的实施意见》、《关于加强城市社区居民委员会规范化建设的实施意见》、《关于加强和改进村民委员会建设的实施意见》。

3.3 《关于广东省进一步培育发展和规范管理社会组织的方案》是一个对广东省社会组织“松绑”“放权”的具体操作性方案

2012年4月中,共广东省委广东省人民政府印发了《关于广东省进一步培育发展和规范管理社会组织的方案》。该《方案》明确规定了降低社会组织登记门槛,简化登记程序,允许一行多会,突出“宽进”,重在培育等具体操作办法。

《方案》规定:除法律法规规定需要前置审批的以外,2012 年7 月1 日起,社会组织的业务主管单位均改为业务指导单位。放宽社会组织准入门槛,简化登记程序,申请成立社会组织,由民政部门直接审查登记。放宽行业协会商会准入条件,允许一业多会。《方案》还提出了加大社会组织扶持力度的具体措施:一是建立政府职能转移和购买服务制度。2012 年6 月底前,由省编办牵头编制政府向社会组织转移职能目录,明确转移职能的部门、事项及方式;由省财政厅牵头编制政府向社会组织购买服务目录,并制订相应的实施办法,明确政府向社会组织购买服务的基本原则、实施范围和主体、承接对象和条件、购买形式、操作流程、支付方式和职责分工等;由省民政厅牵头编制社会组织目录,明确具备资质条件承接政府转移职能和购买服务的社会组织。二是创新资金扶持机制。在省和地级以上市实施社会组织扶持发展专项计划,建立孵化基地。三是落实各项保障措施。开展非营利组织免税、公益性捐赠税前扣除等资格认定,保障社会组织依法享受税收优惠待遇。

3.4 广东省民政厅《关于培育发展城乡基层群众生活类社会组织的指导意见》适合于广大非正式的体育小团体

2012年6月,广东省民政厅制定了《关于培育发展城乡基层群众生活类社会组织的指导意见》。该《意见》中所指的城乡基层社会组织主要是在街道(乡镇)、社区居委会(行政村)等基层社区范围内开展活动的社会组织。它把群众生活类社会组织分为四类,分别是公益慈善类、社会事务类、社区服务类和文化体育类。很明显,体育社会组织属于文化体育类社会组织。因为基层组织很多都是规模和业务较小的“微组织”“自组织”,并不具备社团法人登记的条件,所以该《意见》对基层群众生活类社会组织提出了“法人登记”和“备案登记”两种登记形式。目前在我国城乡基层社区活跃着大量自发成立的不具备法人资格的、规模较小的非正式体育小团体,如晨晚练活动点,健美操队、长跑队、体育辅导站等。“备案登记”给了它们一个向社会证明和确认自己身份的机会。

3.5 广东省民政厅《关于进一步促进公益服务类社会组织发展的若干规定》将公益性的体育社会组织列为优先发展对象

2013年4月,广东省民政厅制定了《关于进一步促进公益服务类社会组织发展的若干规定》。该《规定》中所指的公益服务类社会组织其业务范围涵盖以下内容:(一)开展救灾救助、扶贫济困、扶助残疾人等活动;(二)为劳动就业、教育培训、科学技术、文化体育、卫生医疗事业提供资助和公益性服务;(三)为环境保护、社会公共设施建设提供资助和公益性服务;(四)为促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业提供资助和公益性服务。很显然,体育社会组织属于第二类公益服务类社会组织。《规定》除了延续以前政府文件中的强调优先发展公益服务类社会组织的思路以外,对具体做法有了更明确的要求。

4 政府对体育社会组织宏观管理模式的变迁

政策法规的变迁会逐步反映在外层的宏观管理模式上,我国政府对体育社会组织宏观管理现状模式可以概括为主管和监管,按照广东省对社会组织管理新政的变迁思路,改革后的宏观管理目标模式应调整为合作和培育。

4.1 从主管到合作

从主管到合作,是政府对体育社会组织管理角色的转变。

在我国,政府与体育社会组织传统的关系模式是管理者和被管理者的上下级关系。按照至今仍在使用的1998年的《社会团体管理登记条例》规定,我国社团在成立之前必须先找到一个业务主管理单位,经该业务主管单位审查同意并出具批准文件后,才可以向登记管理机关申请登记注册。对于体育社团而言,它们的业务主管单位一般是当地体育行政部门,这种“主管”身份,实际上形成一种上下级关系,使政府与体育社团的关系从开始的法理上就处于一种不平等。另外,现实中,政府官员在体育社会组织中大量兼职担任高层管理者,也使政府成为体育社会组织的实际主管成为事实。

按照前文所述的广东省改革后的相关政策法规,体育行政部门从体育社会组织的业务主管单位转变为业务指导单位,两者都是独立和平等的法人单位实体,这也是双方建立合作关系的社会身份基础。合作总是建立在自愿和互惠的基础之上,体育行政部门与体育社会组织的合作关系也正是双方身份独立、相互依赖和共同利益诉求的产物。冯欣欣、曹继红(2012年)将资源依赖理论应用到政府与体育社会组织关系的研究中认为:资源相互依赖是促成政府与非营利体育组织合作的动力。[2]张宏、陈琦(2013年)的研究认为:从组织性质分析,提供公共产品是政府与非营利组织共同的组织目标和价值理念,所以公共体育服务的供给使体育行政部门和体育社会组织之间形成合作配合,并明确了在公共体育服务合作供给中体育行政部门和体育社会组织各自的职责所在。[7]

4.2 从监管到培育

从监管到培育,是政府对体育社会组织管理职能的转变。

按照我国现行政策法规,作为体育社会组织的业务主管单位,法律上给予体育行政部门很大的监管权力和职责。1998年的《社会团体登记管理条例》第二十八条规定:业务主管单位履行下列监督管理职责:(一)负责社会团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查;(二)监督、指导社会团体遵守宪法、法律、法规和国家政策,依据其章程开展活动;(三)负责社会团体年度检查的初审;(四)协助登记管理机关和其他有关部门查处社会团体的违法行为;(五)会同有关机关指导社会团体的清算事宜。这些职责中特别是第二项“监督、指导社会团体依法开展活动”,给予政府在社团管理中很大的权力和责任。仅从字面理解是,业务主管单位有权力对社团开展的各项具体活动进行监管,引申的不太明确的含义是,社团开展各项具体活动时有义务接受业务主管单位的审批,因为这样业务主管单位才能实现其监督的职能。

从法理上来讲,赋予体育行政部门对体育社团具有监管的权力是值得商榷的。体育社团是在政府民政部门正式登记注册的,在法律上具有“法人”地位,即具有一定的组织机构和法定财产权,能以自己的名义进行民事活动,享有法律规定的权利,履行法律规定的义务。从这种“法人”地位,引申出来的就是体育社团具有相对的独立性和自治性,政府没有权力和职能对社团的内部事务和外部业务进行检查和干预,即所谓的“监管”;反之,社团也没有责任和义务就内部事务和外部业务向政府请示和审批。只有在社团获得了政府资助和补贴时,或政府采用政府购买的形式委托社团提供社会服务时,社团才有义务接受政府的监管。从国外非营利组织的经验来看,他们也提出政府对非营利组织的监管,但这种监管主要是监督非营利组织的非营利性和财务上的免税申请和审计,并不涉及社团的具体事务和活动。

按照前文所述的广东省改革后的相关政策法规,体育行政部门从体育社会组织的业务主管单位转变为业务指导单位,体育社会组织可以直接向民政部门申请登记注册,而不再需要经过体育行政部门的前置审批,所以,体育行政部门对体育社会组织的监管职能实际已不复存在。针对当下我国体育社会组织的孱弱,很多基层体育社会组织的能力不足以承接政府转移的职能,无能力生产政府委托或采购的公共服务产品,必须尽快让体育社会组织发展壮大起来的现实,目前政府对体育社会组织的管理职能首先应该是培育。张宏(2014年)以广东省的调研为依据认为:当今我国体育社会组织面临的主要困难是:资金、场地设施(包括办公和活动两方面)、人力资源、政策法规和事权职能五个方面,由此,政府对体育社会组织的培育就应该从这五个方面的内容入手。[8]

5 结语

当前,作为一种文化变迁的政府与体育社会组织关系的改革还正在进行之中,按照精神文化变迁→制度文化变迁→物质文化变迁的变迁过程,目前正进行到第二个阶段。2013年11月,中国共产党第十八届三中全会发布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,在创新社会治理体制部分特别提到要激发社会组织活力:“正确处理政府和社会关系,加快实施政社分开,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用。适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项,交由社会组织承担。支持和发展志愿服务组织。限期实现行业协会商会与行政机关真正脱钩,重点培育和优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织,成立时直接依法申请登记。”应该说顶层设计已经有了,广东等省份的地方试点也已有了,但全国的具体政策法规迟迟未能出台,这也直接制约了外层政府对体育社会组织宏观管理模式的改革。

[1] 刘庆山. 重构与嵌入:政府职能转变背景下我国体育非营利组织健康发展研究[J]. 西安体育学院学报,2011(3):283-287

[2] 冯欣欣, 曹继红. 政府与非营利体育组织合作:理论逻辑与模式转变——基于资源依赖的视角[J]. 天津体育学院学报, 2012, 27(4): 297-302

[3] 胡科. 社会精英、民间组织、政府之于群众体育运行研究[D]. 上海:上海体育学院,2012

[4] 张金桥. 我国自发性体育社会组织的合法性及其发展中的政府职责[J]. 天津体育学院学报,2013(3):213-218

[5] 郑杭生. 社会学概论新修[M].北京:中国人民大学出版社.2013.91

[6] 邓国胜. 非营利组织评估[M].北京:社会科学文献出版社, 2001.27-28

[7] 张宏,陈琦. 我国公共体育服务不同供给主体的职责划分[J]. 广州体育学院学报, 2013, 33(2): 4-7

[8] 张宏. 政府如何培育体育社团——来自广东的调研[J]. 成都体育学院学报, 2014, 40(11): 16-21

[9] 黄亚玲. 论中国体育社会组织[M]. 北京:北京体育大学出版社,2004

[10] 王旭光. 我国体育社会组织的现状及发展对策研究[M].北京:北京体育大学出版社,2008

[11] 车峰. 我国公共服务领域政府与NGO合作机制研究[M]. 北京:中央民族大学出版社,2013

RelationshipbetweenGovernmentandSportSocialOrganization:FromManaging,SupervisingtoCooperating,Cultivating——fromtheoryofculturechange

ZHANG Hong

(Department of Leisure Sports and Management ,Guangzhou Sport University, Guangzhou 510500, China)

At present, the reform of relationship between government and sport social organization is a culture change from theory of culture change in China, it belongs to internal culture change that changing course is from internal to external. By analyzing how to change social values at external level and policy at middle level, the study explored the government's macro-management model to sport social organization. Research suggests that reforms of the previous government's macro-management model to sport social organization can be summarized as management and supervision, with the change of social values and policy, the government's macro-management model to sports social organization should be gradually transformed into cooperation and cultivating.

social organization; Government; Relationship; Management model

G80

:A

:1007-323X(2017)05-0001-04

2017-06-30

张宏(1971-),男,湖北襄阳人,硕士,教授

研究方向:体育管理学

2014年教育部人文社会科学研究项目(编号:14YJA890018)