21世纪诺贝尔物理奖获奖者高龄化现象及启示①

2017-09-27

(南京师范大学教师教育学院,江苏 南京 210024)

·教学研究·

21世纪诺贝尔物理奖获奖者高龄化现象及启示①

胡雨宸宋亚杰

(南京师范大学教师教育学院,江苏 南京 210024)

笔者通过统计分析发现,21世纪诺贝尔物理奖获得者呈现出高龄化现象。对典型高龄获奖者进行案例分析,发现他们取得主要学术成果的年龄并没有升高,诺贝尔奖认可成果时间的延长才是造成21世纪诺贝尔物理奖高龄化现象的直接原因,并从中总结关于基础教育改革的启示。

诺贝尔物理奖;获奖年龄;高龄化现象

1 引言

2016年瑞典皇家科学院将诺贝尔物理奖授予三位在美国高校从事研究工作的物理学家戴维·索利斯(David J. Thouless)、邓肯·霍尔丹(F. Duncan M. Haldane)和迈克尔·科斯特利茨(J. Michael Kosterlitz),获奖理由是“在物质的拓扑相变和拓扑相方面的理论发现”。三位获奖者中的索利斯当时已是82岁,是历届诺贝尔物理奖得主中最年长的几位科学家之一,而65岁的霍尔丹和74岁的科斯特利茨也超出了历届诺贝尔物理奖得主的平均年龄。诺贝尔奖六大奖项(物理奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖、和平奖和经济学奖)自设立至今共诞生885位获奖者,其平均年龄为59岁,其中物理奖204位获奖者的平均年龄为55岁,是六大奖项获奖者中平均年龄最低的一项,这也符合物理学抽象程度高的学科特点。但是在进入21世纪后,诺贝尔物理奖获得者的平均年龄呈现出显著上升的趋势,高龄科学家获奖的现象频繁出现,笔者试图探究这种特殊现象产生的原因。

2 21世纪诺贝尔物理奖得主高龄化现象

2.1 21世纪诺贝尔物理奖得主获奖年龄呈上升趋势

自1900年诺贝尔物理奖设立至1999年,20世纪的一百年中诺贝尔物理奖共授予159人,平均年龄为52岁。进入21世纪,自2000年至今,17届诺贝尔物理奖共授予45人,平均年龄为66岁。

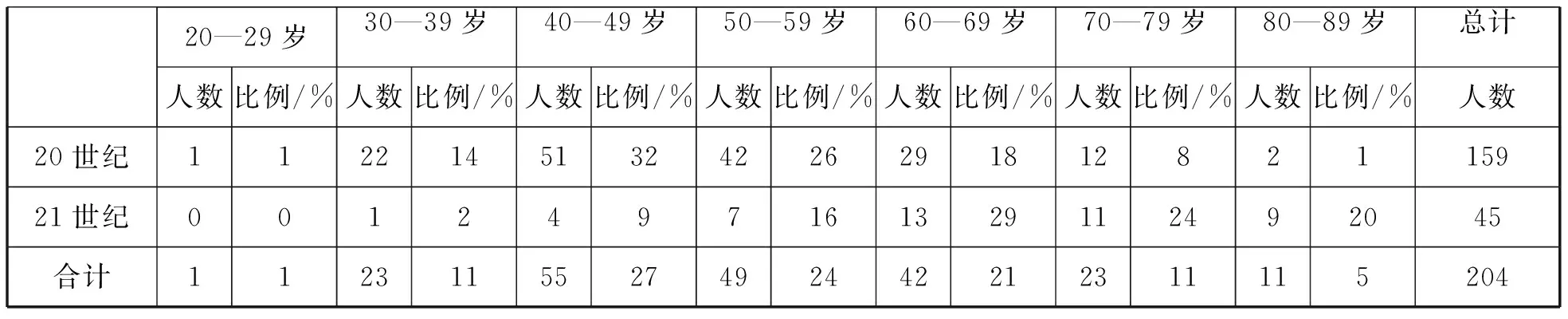

表1 诺贝尔物理奖得主获奖年龄统计数据

20、21世纪诺贝尔物理奖得主获奖年龄数据的描述性统计见表1,从中可以看出:诺贝尔物理奖得主获奖年龄的平均数、中位数与众数均基本相等,这表明20世纪和21世纪诺贝尔物理奖得主获奖年龄的数据都呈现出一定的对称分布。对21世纪与20世纪诺贝尔物理奖得主获奖年龄进行对比,其获奖年龄的平均数增长了14岁、中位数增长了17岁、众数增长了16岁,三者基本相等,同时,21世纪获奖者的最小年龄和最大年龄也有明显增大。两相比较不难发现,自进入21世纪以来,诺贝尔物理奖得主的平均年龄呈现出明显的上升趋势。

2.2 21世纪诺贝尔物理奖得主高龄化现象

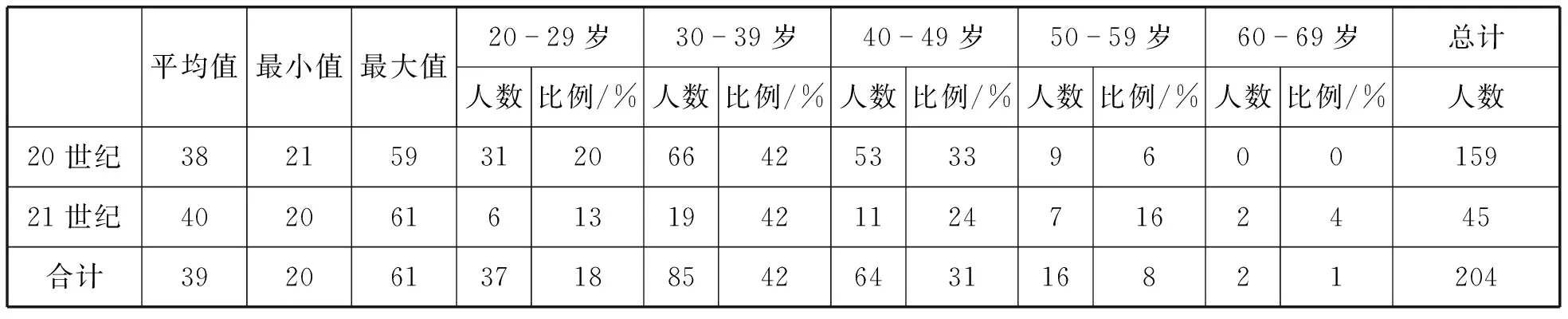

诺贝尔物理奖得主获奖年龄的上升趋势还呈现在各年龄段人数的差异上,详见表2。在20世纪,诺贝尔物理奖得主的获奖年龄主要集中在40-49、50-59以及60-69三个年龄段之间,基本上呈现正态分布,中间多两边少;而进入21世纪,诺贝尔物理奖得主的获奖年龄主要集中在60-69、70-79以及80-89三个年龄段。自21世纪以来,50岁以下获奖者的人数和比例急剧减少,而70岁以上获奖者的人数和比例急剧增加。通过对比容易发现,诺贝尔物理奖自21世纪以来不仅获奖年龄普遍增长,而且呈现出显著的高龄化现象。

表2 20、21世纪诺贝尔物理奖获得者在各年龄段的分布

3 典型高龄获奖者案例分析

一般认为,一位科学家一生中主要的学术成果通常是在四十岁左右完成的,在四十岁之前科学家的创造能力呈现上升趋势,随后就开始逐渐下降,也有研究指出杰出科学家在五十岁前后往往出现科学创造的第二高峰。表1、表2的数据显示20世纪诺贝尔物理奖得主的获奖年龄基本符合这一规律,但21世纪诺贝尔物理奖得主的获奖年龄却与之大相径庭,那么为何新世纪以来诺贝尔物理奖获得者会出现这种高龄化现象?不妨对几位高龄获奖者进行个案分析,从中寻找一些规律与启示。

3.1 雷蒙德·戴维斯:探究太阳中微子第一人

雷蒙德·戴维斯1914年10月14日出生于美国,2002年因“在天体物理学领域做出的先驱性贡献,尤其是探测宇宙中微子”荣获诺贝尔物理奖,是诺贝尔物理奖历史上最年长的获得者,2006年5月31日与世长辞,享年92岁。戴维斯是用化学放射法探索太阳中微子的先驱,他选择太阳中微子与37Cl作用产生放射性37Ar的反应。1968年戴维斯将一个长14.6米、直径6.1米的装有3.8×105升的全氯乙烯(C2Cl4)的巨型容器,埋在美国南达科他州霍姆斯塔克的距离地面1500米深的金矿中,使太阳中微子与37Cl反应生成37Ar,用化学提纯的方法将37Ar从C2Cl4中提取出来,测量其放射性就可以测得太阳中微子的通量。理论上,戴维斯的实验装置可探测到的中微子通量为(7.9±2.6)SNU(太阳中微子单位,1SNU=1036中微子俘获/靶原子·秒)。从1968年开始,戴维斯领导的实验小组历经30余年的观测,探测到大约2000个中微子,成绩非常显著。戴维斯的实验第一次观测到来自天体和宇宙的中微子,创立了中微子天文学这一新兴学科,打开了人类探索宇宙奥秘的新大门。

3.2 戴维·索利斯:以拓扑相变打开全新世界大门

戴维·索利斯1934年9月21日出生于英国,2016年因“在物质的拓扑相变和拓扑相方面的理论发现”荣获诺贝尔物理奖,现为美国华盛顿大学荣誉退休教授、英国皇家学会会员、美国物理学会会员、美国科学院院士,曾获得沃尔夫奖、美国物理学会奖、保罗·迪莱克金奖等物理学大奖。在物质系统中,物理、化学性质完全相同,与其他部分具有明显分界面的均匀部分称为“相”。所谓“相变”就是物质从一种相转变为另一种相的过程。在20世纪70年代之前,物理学领域关于相变的研究只有朗道相变理论,它可以完美地解释固液相变等现象,被认为是当时最好的相变理论。但是,朗道相变理论只能解释三维尺度的相变,却无法解释二维尺度上的相变。索利斯正是在这样的背景下结识了另一位诺贝尔奖得主、他的弟子科斯特利茨,两个充满好奇而无所畏惧的年轻科学家就这样开始了一段传奇的旅程。1971年科斯特利茨来到伯明翰大学做第二期博士后,在索利斯的指导下完成了二维尺度上的拓扑相变理论的论文,它被看作20世纪凝聚态理论最重要的发现之一,以二人的姓氏首字母命名为KT相变。1983年索利斯与合作者提出:量子霍尔效应的量子化起源于拓扑,在理论上解释了超薄层材料导电性呈整数式阶跃的特征,表明这些整数代表着材料的拓扑性质。所谓拓扑原本是一个数学概念,它描述的是几何图形或空间在连续改变形状后还能保持不变的性质。索利斯与合作者将拓扑学概念引入物理学,使用先进的数学方法对物质的异常状态进行了前所未有的研究,其成果打开了一扇通向未知世界的大门,在那里物质可以呈现出与现实世界完全不同的奇异状态。其先驱性工作让这方面的研究向着探索物质更多新奇性状的方向发展,物理学界对该研究在未来应用于电子和材料科学领域充满期待。

3.3 两位高龄诺贝尔物理奖得主分析

可以发现一个有趣的现象:戴维斯1968年完成诺贝尔奖研究成果时只有54岁,2002年获得诺贝尔奖时已经88岁高龄,相隔了34年,而他的获奖还得益于2001年中微子振荡实验取得突破性进展所带来的契机。索利斯的两部分研究成果分别完成于1971年和1983年,他与科斯特利茨合作提出KT相变时仅37岁,而他完成拓扑相变研究时也只有49岁,到2016年获得诺贝尔奖时已经82岁高龄,这之间间隔了33年。戴维斯和索利斯分别在54岁和49岁取得了学术成果,却都等待了超过30年才获得认可,两位物理学家在耄耋之年获奖的故事背后,是否意味着杰出物理学家的创造能力和创造高峰并没有推迟出现的情况,只是诺贝尔物理奖认可时间的延长导致了高龄化现象的出现呢?我们不妨对21世纪与20世纪诺贝尔物理奖获得者取得成果时的年龄以及获奖时间进行对比,以期得出结论。

4 诺贝尔物理奖成果认可时间呈现增长趋势

自1901至1999年,诺贝尔物理奖获得者取得主要研究成果的平均年龄约为38岁,其学术成果获得诺贝尔奖的平均时间大约为14年。自2000年至今,诺贝尔物理奖获得者取得主要研究成果的平均年龄为40岁,其学术成果获得诺贝尔奖的平均时间大约为26年。

表3 20、21世纪诺贝尔物理奖获得者取得成果的年龄分布

20世纪与21世纪诺贝尔物理奖获得者取得成果的年龄分布详见表3,通过对比可以看出:诺贝尔物理奖获得者取得主要成果的平均年龄在21世纪略有上升,但总体上保持稳定。在20世纪,物理学家重要学术成果获得诺贝尔奖的平均时间约为14年,而进入21世纪后这一时间变为26年,几乎增加了一倍。这巨大的变化意味着:诺贝尔奖认可学术成果的时间周期显著延长,这正是21世纪诺贝尔物理奖高龄化现象产生的直接原因。那么,重大学术成果获得诺贝尔奖的时间为何会急剧增长?在典型高龄诺贝尔奖得主的案例分析中可以寻到一些蛛丝马迹。以希格斯为例,物理学家在理论方面取得重大突破是诺贝尔物理奖嘉奖的一种主要理由,而创造性的理论想要得到认可必须经受实验的检验。因此,诺贝尔奖认可成果时间延长的一个重要原因是:重大理论突破限于技术条件的客观制约无法立刻得到实验验证,往往需要经历漫长时间的等待,直到科学家通过实验证实,才能得到诺贝尔奖委员会的认可。另一方面,以索利斯为例,物理学家在面对挑战时,尝试引入数学等其他学科的概念,来对一些已有理论无法解释的现象进行解释,全新的、创造性的概念在当时的时代背景下难以被理解和认可。因此,各学科之间相互交融所带来的科学社会化趋势,是诺贝尔奖认可成果时间延长的另一个重要原因。

5 结语

诺贝尔奖认可成果时间的延长,从某种程度上体现出诺贝尔奖对杰出科学成果的评价与认定越来越严谨和规范,这对科学和社会的发展具有积极的推动作用。同时,诺贝尔奖所嘉奖的,是那些“切实能够对人类物质、精神生活产生深远影响的研究成果,尤其是一些表面上看起来不十分华丽耀眼而潜在价值巨大的基础性成果”。高龄诺奖得主的故事告诉我们,付出终究会得到回报,科学家的职责在于不断探索未知世界,科学家的研究出于自身的好奇以及肩负的责任,对基础领域的研究道路看似平凡漫长,却从根本上推动了社会的发展,伟大的贡献终会得到社会的认可与嘉奖。

[1] 胡雨宸,陆建隆.中微子研究的突破与诺贝尔物理奖[J].物理教师,2016,37(1):63-68.

[2] 徐飞,陈仕伟.中国杰出科学家年龄管理策略的新思考——从近十年(2001—2010)中国科学院新增院士与诺贝尔奖获得者年龄比较的反差谈起[J].科学学研究,2012,30(7):976-982.

[3] 路甬祥.规律与启示——从诺贝尔自然科学奖与20世纪重大科学成就看科技原始创新的规律[J].西安交通大学学报(社会科学版),2000,20(4):3-11.

[4] 顾家山.诺贝尔科学奖与科学精神[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2009:18-20.

①本文系教育部“南京师范大学卓越中学教师培养改革项目”的阶段性成果。