重引入丹顶鹤野放初期活动范围及变化规律

2017-09-18崔多英赵永强吴晓宇成吕士成张金国

崔多英 杜 洋 刘 佳 赵永强 吴晓宇成 海 吕士成 贾 婷 张金国*

(1.北京动物园圈养野生动物技术北京市重点实验室,北京,100044;2.江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区,盐城,224057;3.东北林业大学野生动物资源学院,哈尔滨,150040)

重引入丹顶鹤野放初期活动范围及变化规律

崔多英1杜 洋1刘 佳1赵永强2吴晓宇3成 海2吕士成2贾 婷1张金国1*

(1.北京动物园圈养野生动物技术北京市重点实验室,北京,100044;2.江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区,盐城,224057;3.东北林业大学野生动物资源学院,哈尔滨,150040)

丹顶鹤; 重引入; 移动距离; 活动范围

丹顶鹤(Grusjaponensis)属鹤形目(Gruiformes)、鹤科(Gruidae)、鹤属,国家Ⅰ级重点保护动物,IUCN 濒危物种(EN),CITES将其列入附录Ⅰ。野外种群数量仅存2 600只左右,其中约1 000只丹顶鹤的非迁徙种群分布在日本北海道,其他约1 600只丹顶鹤的迁徙种群分布于俄罗斯、朝鲜、韩国及中国[1]。

丹顶鹤野外种群濒危状况日益严峻,但是国内迁地保护丹顶鹤饲养管理技术不断趋于完善。早在1963年,合肥逍遥津公园(现合肥野生动物园)首次圈养繁育丹顶鹤获得成功;之后,北京动物园(1964)、齐齐哈尔龙沙公园(1967)、哈尔滨动物园(1973)、天津动物园(1978)、广州动物园(1979)、上海动物园、沈阳动物园、西安动物园(1980)、杭州动物园(1987)也先后繁育成功。其中,沈阳动物园于1991年首次采用人工授精技术繁殖丹顶鹤并获得成功[2]。

目前,中国圈养丹顶鹤种群数量1 248只,分布在中国动物园协会所属62家会员单位。动物园是野生动物迁地保护的重要基地[3-7],国内圈养丹顶鹤种群的规模数量,已经足以支撑丹顶鹤野化放归项目,为重引入丹顶鹤实验提供动物来源。2013年11~12月和2015年1月、3月,我们在江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区和黑龙江林甸自然保护区共野化放飞16只丹顶鹤,并对其进行了放飞后的跟踪监测。

1 研究地区自然概况与方法

1.1 研究地点

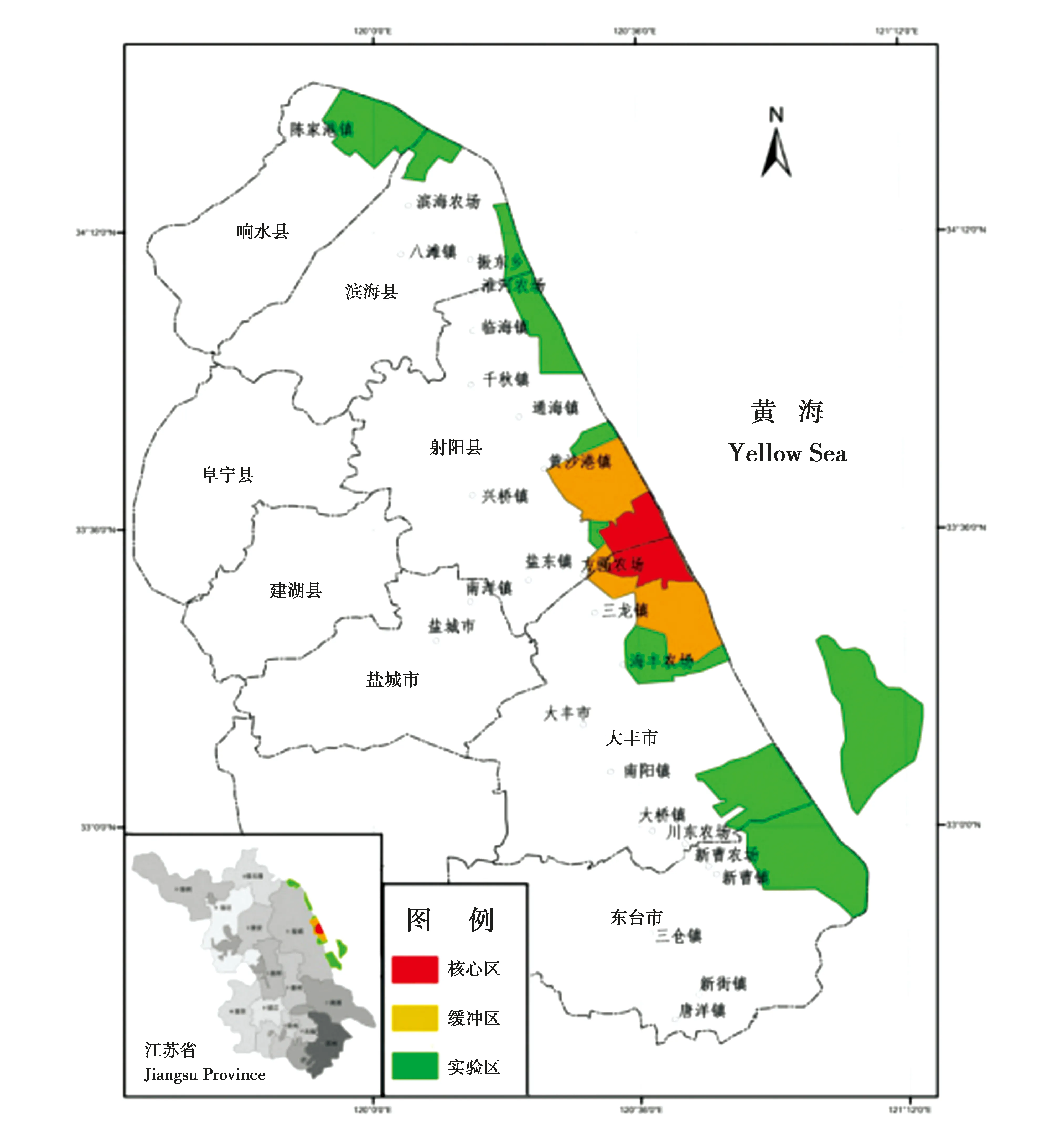

江苏盐城湿地珍禽自然保护区位于江苏省盐城市境内(图1),海岸线长度377.885 km,总面积2 472.60 km2,其中核心区面积225.96 km2,缓冲区面积567.42 km2,实验区面积1 679.22 km2。保护区范围在N32°48′47″~34°29′28″,E119°53′45″~121°18′12″之间。保护区的植被具有明显的滨海植被特征,由海边向陆地方向,其植被景观依次为:无植被的光滩、互花米草(Spartinaalterniflora)沼泽、碱蓬(Suaedaglauca)、大米草(Spartinaanglica)过渡带、盐蒿(Artemisiahelodendron)草甸、獐毛(Aeluropussinensis)碱蓬过渡带和茅草草甸。在滩涂的低洼地带和河口区等水分充足的滩涂,有大片的芦苇(Phragmitesaustralis)群落[8]。保护区拥有独特的淤泥质海岸带及丰富多样的滩涂湿地生态系统,是丹顶鹤和其他湿地鸟类的重要栖息地[9]。重引入丹顶鹤的释放地点选择在保护区的核心区,即图1中的红色区域。

1.2 目标动物

2013年11~12月和2015年1月、3月,在江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区和黑龙江林甸自然保护区共野化放飞16只丹顶鹤(表1)。其中放归在黑龙江林甸保护区的15号和16号个体先后死亡和失联,并未获得更多GPS位点数据和野外直接观察数据。15号个体放飞后16 d,因接触高压线而触电死亡;16号个体放飞后,追踪器故障即失去踪迹。因此主要数据来源为放归在江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区的14只丹顶鹤。

放归野外的丹顶鹤均为圈养繁育个体,其中来自合肥野生动物园4只,石家庄动物园2只,北京动物园6只,沈阳动物园2只,吉林向海国家级自然保护区2只。重引入丹顶鹤中有10只为小于1 岁的幼鹤,其余6只丹顶鹤年龄均大于2 岁,年龄最大的1只16.6 岁。育幼方式不同,除石家庄动物园的2只鹤为亲鸟哺育外,其余14只均为人工育幼。2013年放归的7只丹顶鹤采用软释放方式,2015年放归的9只丹顶鹤采用硬释放方式。

虽然在法律修改上存在一定障碍,但是我们可以做出立法解释和司法解释为主的相应灵活的法律解释。张明楷在《刑法格言的展开》中讲到:“法律不是嘲笑的对象……法律的制定者是人不是神,法律不可能没有什么缺陷,因此,发现法律的缺陷不是什么成就,将有缺陷的法条解释得没有缺陷才是智慧”[6]。

图1 江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区位置示意图Fig.1 The location map of Jiangsu Yancheng Wetland National Nature Reserve,Rare Birds in Jiangsu Province

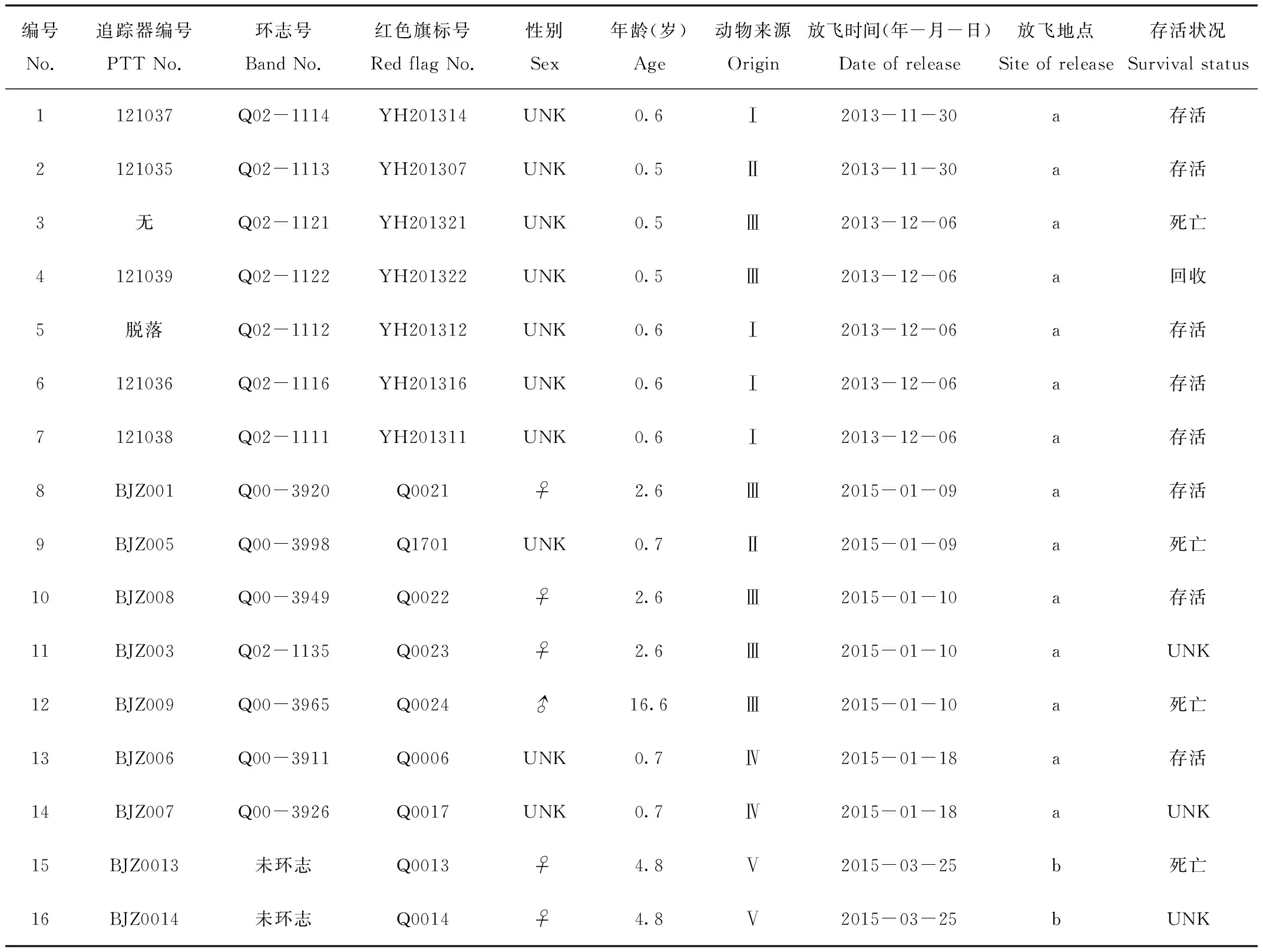

表1 野化放飞丹顶鹤个体信息

Tab.1 The individual information of re-introduced red-crowned cranes

注:UNK 未知;Ⅰ合肥野生动物园,Ⅱ石家庄动物园,Ⅲ北京动物园,Ⅳ沈阳动物园,Ⅴ吉林向海国家级自然保护区;a 江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区,b 黑龙江林甸自然保护区

Note:UNK.Unknow;Ⅰ:Hefei Wildlife Park,Ⅱ:Shijiazhuang Zoo,Ⅲ:Beijing Zoo,Ⅳ:Shenyang Zoo,Ⅴ:Jilin Xianghai National Nature Reserve;a:Jiangsu Yancheng Wetland National Nature Reserve,Rare Birds,b:Heilongjiang Lindian Nature Reserve

1.3 实验方法

重引入丹顶鹤在放飞地点采取软释放和硬释放两种释放策略。软释放:为了帮助目标动物适应新环境,释放之前先把动物转移至放飞地点的笼舍里生活一段时间,放飞后,视情况提供食物补充及防御天敌的保护措施。硬释放:动物运输到放飞地点后立即释放至野外,没有在放飞地笼舍的圈养适应过程,放飞后也不提供食物及天敌防御等人工支持。

重引入丹顶鹤放飞后监测采用卫星定位信号发射器(platform transmitter terminals,PTT)跟踪监测的GPS位点结合野外直接观察法。使用ArcGIS 10.3(ESRI,USA)计算重引入丹顶鹤野化放飞后,单位时间内的移动距离和活动范围。利用非参数估计中的2个独立样本的Mann-WhitneyU检验对不同年龄组、育幼方式、释放方式进行差异性检验。数据统计分析在Excel 2007和SPSS 18.0上进行。

16只重引入丹顶鹤中,有9只鹤的GPS位点信息超过60 d,有4只鹤的GPS位点信息超过240 d。使用ArcGIS 10.3(ESRI,USA)计算9只重引入丹顶鹤野化放飞后60 d内每10 d的移动距离和活动范围,计算4只丹顶鹤放飞后240 d内每30 d的移动距离和活动范围。移动距离为单位时间内全部GPS位点中任意2点间距离的最大值,活动范围为单位时间内全部位点形成的最小凸多边形的面积。

2 结果

2.1 重引入丹顶鹤在野外的存活状况

通过PTT跟踪监测和野外直接观察得到的结果,该项目放归到野外的16只丹顶鹤之中,有8只(1、2、5、6、7、8、10、13号)个体在野外存活达到1 a以上;1只(4号)因被野狗咬伤腿部回收救治继续笼养;4只(3、9、12、15号)个体因衰竭、撞击风机、高压电线击穿等不同原因死亡;3只(11、14、16号)因PTT脱落、损坏而失去跟踪线索。所以本项研究的野化放归个体释放后1 a内在野外的存活率应该在50.00%~68.75%之间。另外,野外研究尚未观察到重引入丹顶鹤与野生个体的繁殖配对现象;也未发现放归个体的迁徙行为。

2.2 重引入丹顶鹤的移动距离和活动范围

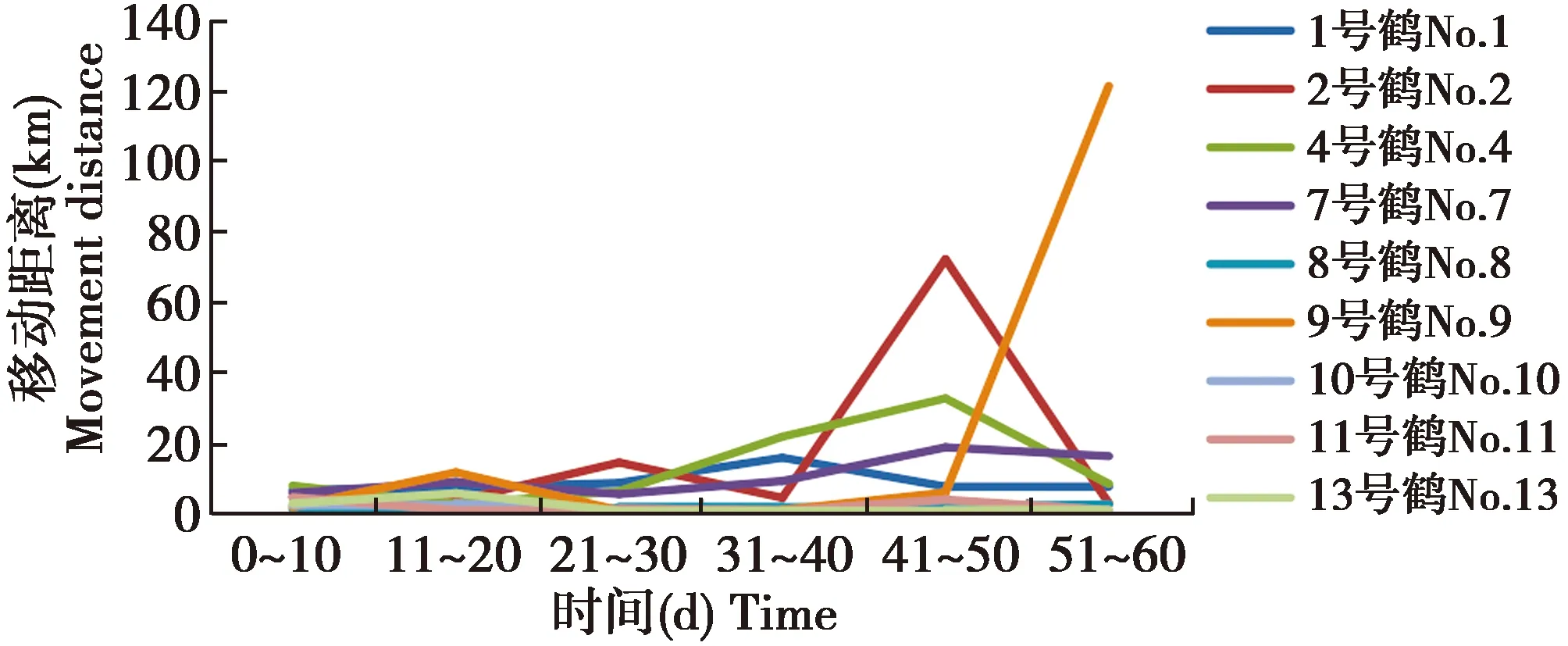

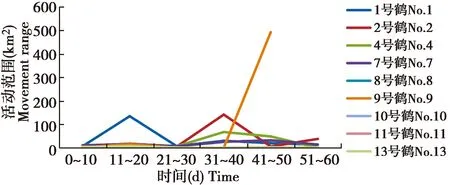

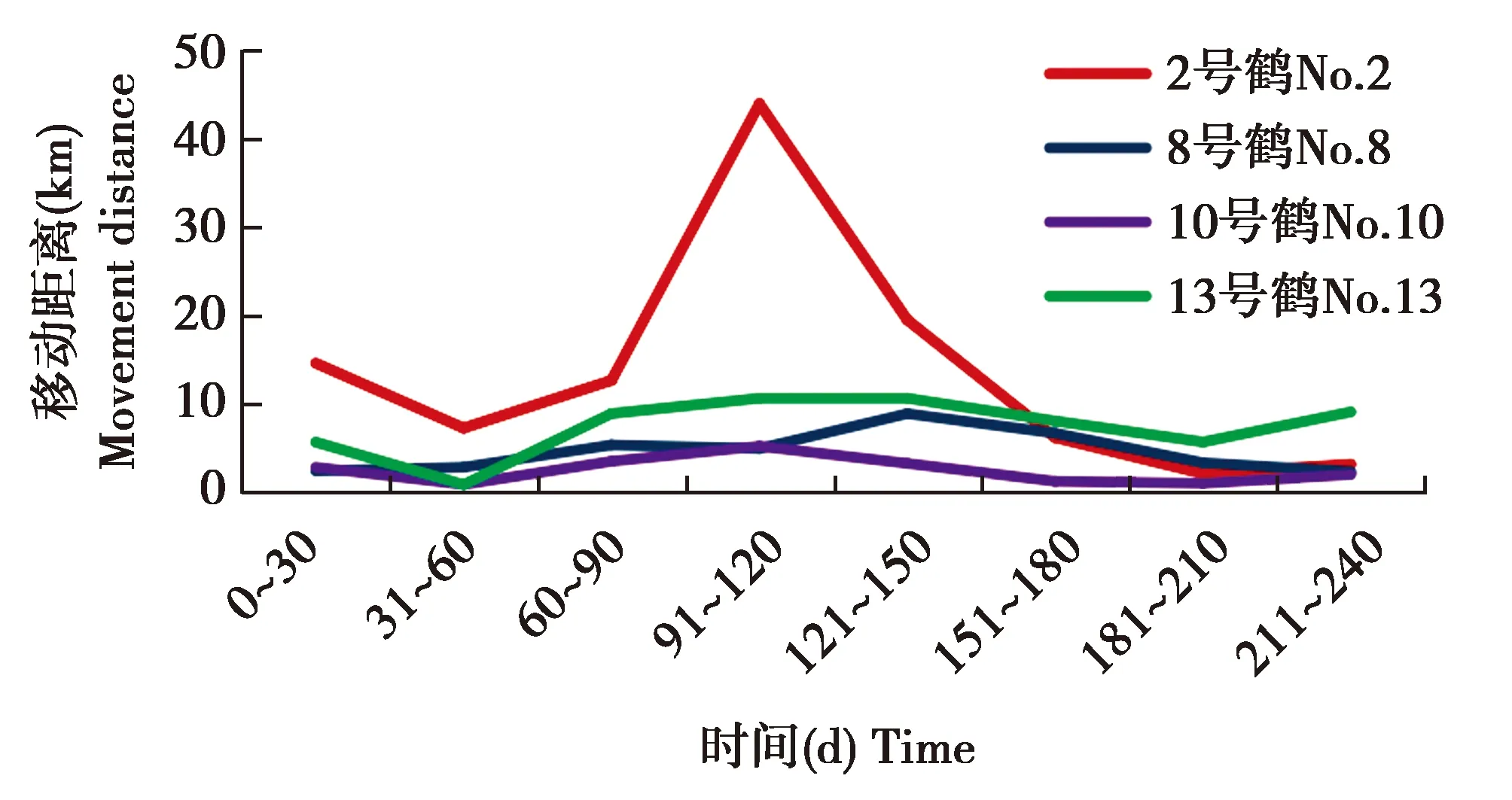

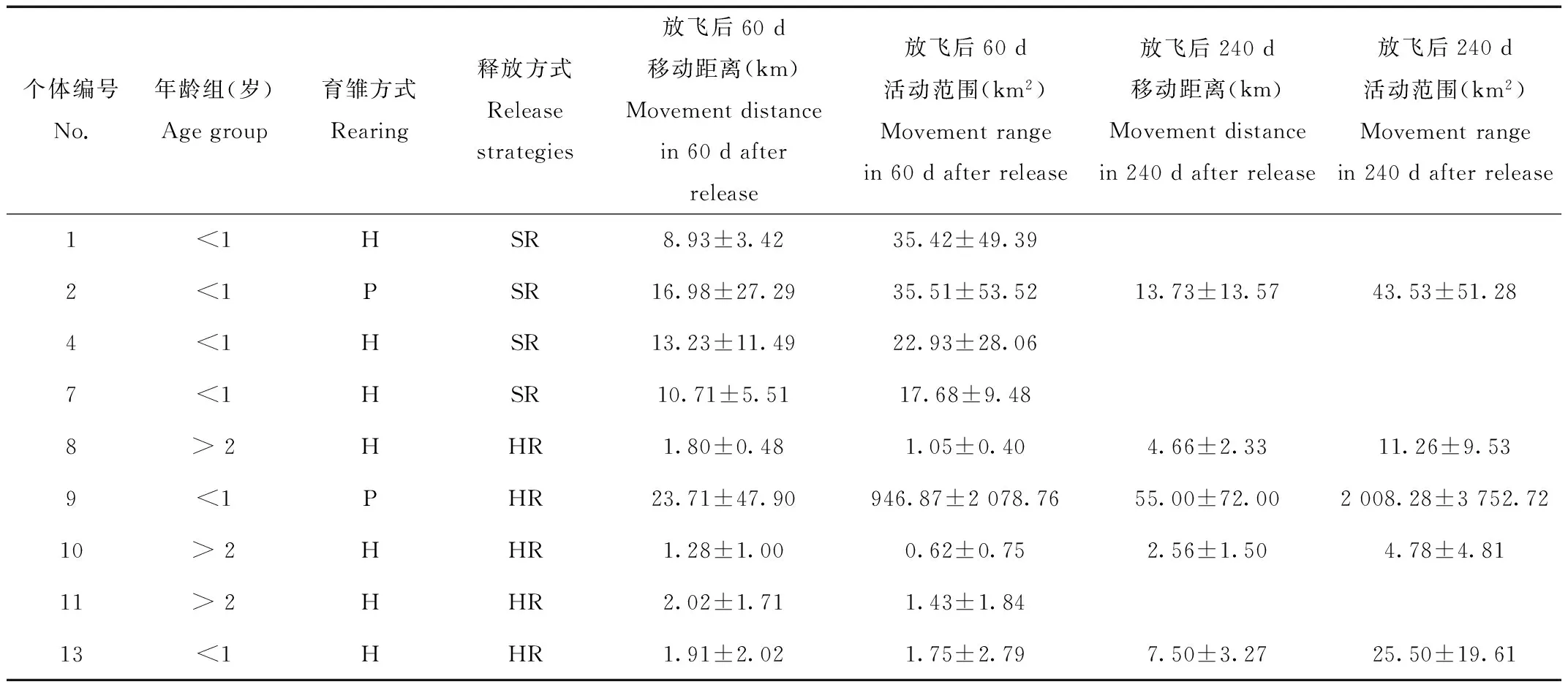

编号为1、2、4、7、8、9、10、11、13的9只丹顶鹤放飞后PTT监测时间超过60 d。9只个体放飞后每10 d的移动距离为(8.95±8.00)km,活动范围(118.14±311.11)km2。由图2和图3可见,丹顶鹤在野外释放后的前30 d,移动距离和活动范围较小且比较稳定,30~60 d移动距离和活动范围逐渐增大。来自石家庄动物园由亲鸟哺育的9号和2号个体放飞后60 d内的移动距离最大,分别是23.71 km和16.98 km;活动范围也是最大,分别是946.87 km2和35.51 km2(表2)。

图2 重引入丹顶鹤9只个体放飞后60 d内的移动距离(km)Fig.2 Movement distance of 9 indivuduals of red-crowned cranes in 60 d after released

图3 重引入丹顶鹤9只个体放飞后60 d内的活动范围(km2)Fig.3 Movement range of 9 red-crowned cranes in 60 d after release

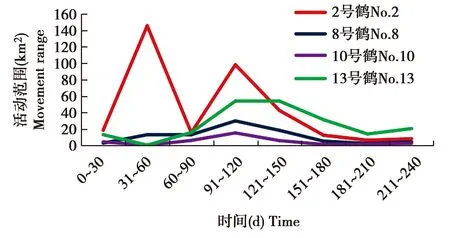

编号为2、8、10、13等4只丹顶鹤的PTT监测时间超过240 d,9号个体监测时间118 d。上述5只个体放飞后每30 d的移动距离为(16.69±21.82)km,活动范围(418.67±888.74)km2。由图4和图5可见,丹顶鹤在野外释放的60 d以后移动距离和活动范围进一步增加,放飞后的第4个月总体移动距离和活动范围达到最大;野外释放半年以后,移动距离和活动范围逐渐减小,趋于稳定。亲鸟哺育的9号鹤的移动距离和活动范围仍然最大,分别是55.00 km和2 008.28 km2(表2)。

图4 重引入丹顶鹤4只个体放飞后240 d内的移动距离(km)Fig.4 Movement distance of 4 individuals of red-crowned cranes in 240 d after released

图5 重引入丹顶鹤4只个体放飞后240 d内的活动范围(km2)Fig.5 Movement range of 4 individuals of red-crowned cranes in 240 d after release

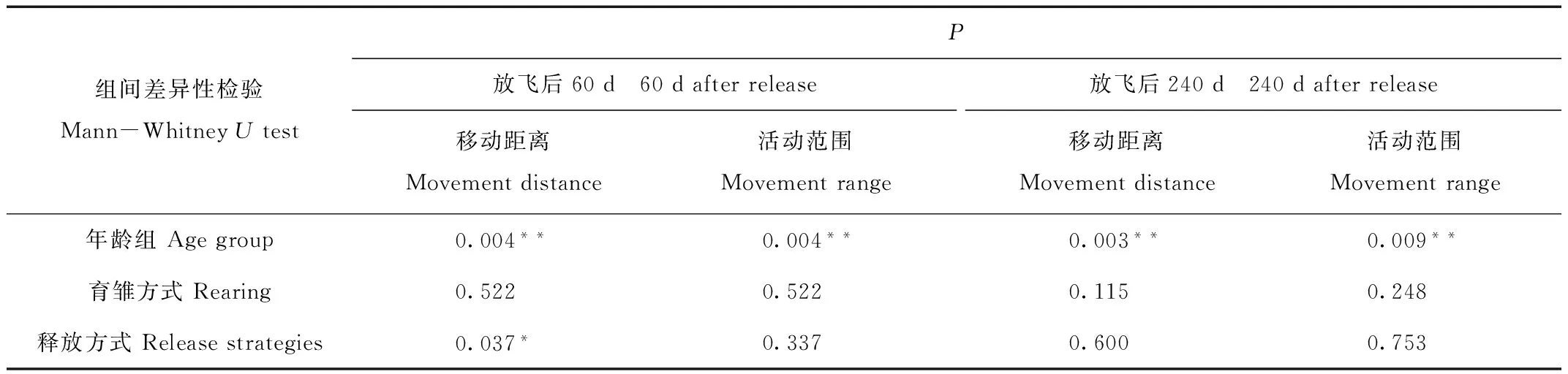

2.3 不同年龄组、育幼方式、释放方式之间移动距离和活动范围的差异性

放飞时年龄小于1 岁的幼鹤在野外释放后的移动距离和活动范围较大,年龄大于2 岁的个体释放后的移动距离和活动范围相对较小(表2);统计结果显示,年龄组间差异极显著(表3)。亲鸟育幼的放归个体移动距离和活动范围较大,人工育幼的丹顶鹤放飞后移动距离和活动范围较小(表2);但是不同育雏方式之间的差异并不显著(表3)。软释放个体仅在放飞后60 d内的移动距离比硬释放个体稍大(表2),且差异性显著(表3),而放飞后60 d的活动范围和放飞后240 d的移动距离、活动范围等参数差异性均不显著(表3)。

表2 重引入丹顶鹤放飞后移动距离和活动范围

Tab.2 Movement distance and movement range of re-introduced red-crowned cranes

注:H 人工育幼,P 双亲育幼,SR 软释放,HR 硬释放;数值为平均值±标准差

Note:H:hand rearing,P:parent,SR:soft release,HR:hard release;the value contain mean±SD

表3 重引入丹顶鹤不同年龄组、育幼方式、释放方式之间移动距离和活动范围的差异性

Tab.3 The difference of the movement distance and movement range with age group,rearing type and release strategies for re-introduced red-crowned cranes about

注:*P<0.05差异显著;**P<0.01差异极显著

Note:*P<0.05 significant difference;**P<0.01 very significant difference

3 讨论

来自圈养环境的丹顶鹤被释放到野外栖息地,要经历觅食、饮水、隐蔽、同类识别、天敌、人类活动干扰等诸多方面的适应和调整。野放初期动物对野外生境的适应成为重引入项目能否成功的关键;动物能够在释放后的最初几个月存活下来,将为后续融入野生种群、成功配对、参与繁殖,从而壮大丹顶鹤野生种群奠定基础。本项实验研究的野化放归个体释放后1 a内在野外的存活率在50.00%~68.75%之间。4号个体在释放到野外后因被野狗追咬而受伤,回收救治,笼养至今;11、14、16号个体因PTT脱落、损坏而失联;9号个体撞击风力发电机死亡;13号个体撞击高压电线被电击死亡;3号和12号个体因衰竭和腿部受伤死亡。对释放动物存活、失联及死亡原因的分析,将为今后丹顶鹤及相似物种的重引入项目提供重要参考。

通过对重引入初期丹顶鹤移动距离和活动范围的研究发现,来自圈养环境的丹顶鹤被释放到野外原始栖息地以后,在释放后初期的60 d内移动距离和活动范围逐渐增大;野外释放60 d以后移动距离和活动范围进一步增加,放飞后的第4个月总体移动距离和活动范围达到最大;野外释放半年以后,移动距离和活动范围逐渐减小,趋于稳定。圈养丹顶鹤野外释放后移动距离和活动范围的变化规律,体现了动物对新环境的探寻行为和适应过程,符合该物种的生物学特征和生态学习性。

放归时年龄小于1 岁的幼鹤在野外释放后的移动距离和活动范围较大,年龄大于2 岁的个体释放后的移动距离和活动范围相对较小(表2),且年龄组间差异极显著(表3)。这可能是由于年龄较大的丹顶鹤对圈养环境的适应,降低了这些个体放飞后对野外环境的探寻和适应能力;而年龄小于1 岁的幼鹤则受到对圈养环境适应的影响较小,放归野外后表达了对新环境的探寻能力和飞行行为适应。另外,亲鸟育幼的放归个体移动距离和活动范围较大,人工育幼的丹顶鹤放飞后移动距离和活动范围较小(表2),体现了亲鸟哺育的幼鹤放归野外后与当地野生丹顶鹤个体间交流能力、躲避天敌和人类活动干扰能力及野外探寻能力较大,而人工育幼丹顶鹤则相反。

研究结果显示重引入丹顶鹤在野外的存活状况较好,有50%以上的个体在野外存活时间达到1 岁以上,但是PTT跟踪监测和野外直接观察尚未观察到放归个体和当地野生丹顶鹤有繁殖配对现象,也未发现放归个体的迁徙行为。江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区是丹顶鹤的重要越冬地,可能放归丹顶鹤应对从圈养环境到野外环境的变化不仅在觅食、饮水、隐蔽、躲避天敌等基本生存方面需要时间来逐渐适应,属于这一物种特征的繁殖行为和迁徙本能也需要随着身体发育成熟和当地野生丹顶鹤的引导,在一个适当的时间和空间被唤醒。当然,这些放归野外的丹顶鹤在盐城保护区继续生存下来而不参加迁徙的可能性也很大,今后对重引入丹顶鹤持续的跟踪监测研究将会有新的结果和发现。

致谢:中国动物园协会谢钟副秘书长、刘农林总工程师为丹顶鹤重引入项目动物来源给予协调帮助;合肥野生动物园、石家庄动物园、沈阳动物园、吉林向海国家级自然保护区和北京动物园等单位,为该项目提供野化放飞实验动物;北京动物园饲养队张海波、赵思棋参加了野外工作;清华大学环境学院刘雪华研究组刘兰妹、刘澄、柏瑞乔、林楚佩参与跟踪设备GPS数据整理分析;北京师范大学生命科学学院张正旺教授和张雁云教授为项目实施提供科学建议;项目野外工作得到江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区管理局黄金文主任的大力支持。在此一并向以上单位和个人致以衷心感谢。

[1] 吕士成.盐城沿海丹顶鹤种群动态与湿地环境变迁的关系[J].南京师大学报:自然科学版,2009,32(4):89-93.

[2] 田秀华,石全华,余溢.中国鹤类迁地保护现状[J].野生动物,2006,27(2):50-52.

[3] 马建章,邹红菲,贾竞波.野生动物管理学[M].第2版.哈尔滨:东北林业大学出版社,2004:313-323.

[4] 蒋志刚,马克平,韩兴国.保护生物学[M].杭州:浙江科学技术出版社,1997:160-162.

[5] 崔多英,王小明,丁由中,等.扬子鳄野外放归项目又获新突破[J].野生动物,2004,25(6):45-46.

[6] 崔多英,王小明.大熊猫放归计划框架与操作程序初探[J].野生动物,2005,26(4):53-56.

[7] 崔多英,杜洋,曹亚妮,等.人工孵化及育雏技术在北京地区鸳鸯(Aixgalericulata)重引入项目中的应用[J].野生动物学报,2014,35(4):420-425.

[8] 左平,吴其江,王会,等.江苏盐城滨海湿地生态系统与管理——以江苏盐城国家级珍禽自然保护区为例[M].北京:中国环境出版社,2014:31-34.

[9] 董科,吕士成,Healy T.江苏盐城国家级珍禽自然保护区丹顶鹤的承载力[J].生态学报,2005,25(10):2608-2615.

Red-crowned crane(Grusjaponensis); Reintroduction; Movement distance; Movement range

动物园是野生动物迁地保护的重要基地,可以为濒危物种重引入项目提供动物来源。2013年11月、12月和2015年1月、3月,在江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区(14只)和黑龙江林甸自然保护区(2只)共释放16只圈养丹顶鹤。利用卫星定位信号发射器(platform transmitter terminals,PTT)和野外直接观察法进行跟踪监测研究。结果显示,释放后1 a内丹顶鹤在野外的存活率在50.00%~68.75%之间;其中9只丹顶鹤放飞后PTT监测时间超过60 d,放飞后的移动距离为(8.95±8.00)km,活动范围(118.14±311.11)km2;4只丹顶鹤的PTT监测时间超过240 d,1只监测时间118 d,这5只个体放飞后的移动距离为(16.69±21.82)km,活动范围(418.67±888.74)km2。丹顶鹤野放初期移动距离和活动范围逐渐增大,放飞后第4个月总体移动距离和活动范围达到最大,野外释放半年以后移动距离和活动范围逐渐减小,趋于稳定。放归年龄小于1 岁的幼鹤移动距离和活动范围较大,而年龄大于2 岁的个体移动距离和活动范围相对较小,且年龄组间差异极显著(P<0.01)。亲鸟哺育的幼鹤释放后活动能力较大,人工育幼的丹顶鹤则相反,但是差异并不显著(P>0.05)。软释放和硬释放对放飞后活动能力影响不大(P>0.05)。目前为止,野外研究尚未观察到重引入丹顶鹤与野生个体的繁殖配对现象,也未发现放归个体的迁徙行为。

Movement Range and Variation of Re-introduced Red-CrownedCranes(Grusjaponensis)in the Early Stages after Release in the Wild

Cui Duoying1Du Yang1Liu Jia1Zhao Yongqiang2Wu Xiaoyu3Cheng Hai2Lv Shicheng2Jia Ting1Zhang Jinguo1*

(1.Beijing Key Laboratory of Captive Wildlife Technologies,Beijing Zoo,Beijing,100044,China;2.Jiangsu Yancheng Wetland National Nature Reserve,Rare Birds,Yancheng,224057,China;3.College of Wildlife Resources,Northeast Forestry University,Harbin,150040,China)

Zoos are important bases for ex-situ wildlife conservation.Zoos can supply captive-reared animal for endangered species reintroduction programs.We re-introduced 14 captive-bred red-crowned cranes(Grusjaponensis)to Jiangsu Yancheng Wetland National Nature Reserve in Jiangsu Province and two to Heilongjiang Lindian Nature Reserve in Heilongjiang Province in November and December 2013 and January and March in 2015.Platform transmitter terminals(PTT)and direct observation methods were used to track the released cranes.The results showed that 50%-69% of the cranes survived one year after release.Nine of the cranes were tracked by PTT for more than 60 days,with mean moving distance of 9.0±8.0 km/10 days and total movement range of 118±311 km2/10 days.Four of the cranes were tracked by PTT for more than 240 days,and one crane was tracked for 118 days.These five cranes showed mean movement distance of 17±22 km/30 days and movement range of 419±889 km2/30 days.The movement distance and range of the cranes increased in the early stages after release into the wild,peaking in the fouth month,and then declining and stabilizing after six months after release.The movement distance and range of cranes<1-year-old was greater than for cranes >2 years old(P<0.01).The mobility of parent-reared young was greater than that of human-reared young,but the difference was not significant(P>0.05).Activity of released birds did not vary by release method.To date,we have not recorded released cranes pairing with wild cranes,and released cranes have not yet migrated.

国家自然科学基金项目资助(项目编号:31470460);中国动物园协会大熊猫及珍稀野生动物保护基金;北京市公园管理中心科研项目

崔多英,男,46岁,博士,副研究员;主要从事动物生态学和保护生物学研究。E-mail:cuiduoying@hotmail.com

*通讯作者:张金国,E-mail:zhangjinguo001@yeah.net

2016-08-14

Q958.12

A

修回日期:2016-10-07

发表日期:2017-02-10

2310-1490(2017)01-028-07