家庭社会经济地位与利他行为:回报的调节作用

2017-09-15王淑燕

江 伟,王淑燕,b

(1.淮北师范大学 a.教育学院;b.信息学院,安徽 淮北 235000)

家庭社会经济地位与利他行为:回报的调节作用

江 伟a,王淑燕a,b

(1.淮北师范大学 a.教育学院;b.信息学院,安徽 淮北 235000)

研究采用问卷法和情景实验法探究家庭社会经济地位与利他行为的关系以及回报在两者之间的作用。研究1表明,家庭社会经济地位与利他行为之间显著正相关。研究2通过情景实验,考察不同家庭社会经济地位(高、低)的被试在不同回报条件(有回报、无回报)下,其利他行为的差异。结果表明:家庭社会经济地位和回报的主效应均显著,两者之间的交互作用显著;无回报条件下,高家庭社会经济地位者的助人意愿显著高于低家庭社会经济地位者,有回报条件下,两组被试的助人意愿无显著差异。说明回报对不同家庭社会经济地位者的利他行为有显著的调节作用。

家庭社会经济地位;利他行为;回报

0 问题的提出

家庭社会经济地位(socioeconomic status,SES)是一个复杂的、多层面的概念,它是指根据家庭所获得的价值资源而对其进行的社会层级排名[1]。与社会经济地位类似的概念是社会阶层(social class),在文献中两者经常交替使用。在测量方面,通常以家庭经济收入、职业和受教育程度作为客观衡量指标[2],有的研究者只选择其中一个指标,如家庭经济收入,有的同时选择多个指标[3]。但是,有较多研究表明,主观家庭社会经济地位比客观家庭社会经济地位的预测效度更高,比如能更好地预测心理压力、心理健康程度、不公平感等[4]。因此,有的研究者主张采用主观家庭社会经济地位进行衡量。

以往研究中,研究者较多地关注教养方式、人格等方面对个体社会性发展的影响,而没有重视家庭社会经济地位的影响。研究表明,家庭社会经济地位对个体的发展有重要影响,特别是低家庭社会经济地位会对个体的认知表现、情绪和行为适应等产生不良作用[5]。家庭社会经济地位研究的兴起,使心理学家以全新视角研究各种亲社会行为,比如利他行为。利他行为 (altruistic behaviors)是指个体出于自愿且不期望获得回报的亲社会行为[6]。利他行为与个体的家庭社会经济地位有密切联系,但是相关研究的观点并未达成一致。

有研究者从社会认知视角出发,认为与高家庭社会经济地位者相比,低家庭社会经济地位者会表现出更多的利他行为,因为他们更关注情境,对外部的依赖程度更高[7]。另外,从进化心理学的角度看,低家庭社会经济地位者之间的利他行为是一种生存适应,因而能够提高人们的生存机会,故在不良情境下他们更易出现利他行为[8]。有许多研究证实了此观点,如Piff等的研究发现,与高收入者相比,低收入者会花费更多时间帮助实验搭档,表现出的利他行为更多,且其信任水平更高[9]。此外,一项关于慈善捐赠的调查发现,低家庭社会经济地位者的捐款比例明显高于高家庭社会经济地位者[10]。这说明,低家庭社会经济地位者的利他行为比高家庭社会经济地位者更多。

但是,Dovidio等研究者认为,利他行为是需要消耗资源和成本的[11]。与高家庭社会经济地位者相比,低家庭社会经济地位者的利他行为相对会消耗更多成本和资源,因此,低家庭社会经济地位者的利他行为可能更少。比如Wilson等研究发现,富人用于志愿服务活动的时间更多[12]。Goetz等也发现高家庭社会经济地位者参与各种志愿活动的积极性更高、融入程度更强[13]。由于低家庭社会经济地位者拥有的资源更少,教育机会更少,甚至还面临各种生活压力,在这种劣势情况下,他们会首先考虑自身的利益,故其利他行为可能更少。

虽然如此,Kraus认为,正是由于低家庭社会经济地位者的资源更少、压力更大,所以他们更需要依赖他人的帮忙来实现自己的目标[14]。利他行为的出现可能是为了在个体自身需要帮助时,也能获得别人的帮助[6]。也就是说,低家庭社会经济地位者的利他行为可能在很大程度上取决于他人的回报。据此,我们认为,若低家庭社会经济地位者认为对方会有相应的回报时,他们的利他行为会增加;相反,若低家庭社会经济地位者认为对方不会有相应的回报时,他们的利他行为会减少。而对高家庭社会经济地位者来说,由于自身的资源和成本较多,其助人行为不太考虑他人的回报,故其利他行为的出现更加稳定。因此,我们假设回报在家庭社会经济地位对利他行为的影响中具有调节作用,本研究拟通过两个研究来对此进行探索。

1 研究1:家庭社会经济地位与利他行为的关系

1.1 目的

采用问卷调查法考察家庭社会经济地位与利他行为的关系。

1.2 被试

随机选取某大学的大学生为研究对象,回收有效问卷262份。其中,男生117名,女生145名,大一87人,大二98人,大三77人。平均年龄19.65±1.47岁。

1.3 研究工具

a)家庭社会经济地位量表

采用 MacArthur主观社会地位量表(Subjective Social Status Scale)[2],其为 10 级阶梯量表,让被试选择其家庭处于哪级梯阶。1是梯子的最底层,代表社会经济地位最低,10是梯子的最高层,代表社会经济地位最高。

b)利他行为量表

采用人性哲学量表(Philosophies of Human Nature)里的利他行为量表[15],包括14个题目,6级计分。本研究中Cronbath’s a系数为0.79。

1.4 结果

对各变量进行描述性统计和相关分析,结果见表1。结果显示,家庭社会经济地位与利他行为显著正相关(p<.05),说明个体的家庭社会经济地位越高,其利他行为越多。以家庭社会经济地位为自变量,利他行为作为因变量进行回归分析,结果见表2。结果显示:家庭社会经济地位显著正向预测利他行为(p<0.05)。

表1 各变量的描述性统计和相关(n=262)

表2 回归分析

1.5 讨论

研究1通过问卷调查法探索个体的家庭社会经济地位与利他行为之间的关系,可以看出,两者呈显著正相关,且家庭社会经济地位显著正向预测利他行为。说明家庭社会经济地位越高,个体表现出的利他行为越多。这在一定程度上支持了Dovidio等的观点,即利他行为可能需要消耗资源,而低家庭社会阶层者的资源较少,故其利他行为更少。

2 研究2:家庭社会经济地位与回报对利他行为的影响

2.1 目的

研究1表明,个体的家庭社会经济地位与利他行为之间存在显著正相关。但有研究表明,低家庭社会经济地位者的利他行为可能在很大程度上取决于他人的回报。因此,我们采用情境实验法,考察回报类型(有回报、无回报)对不同家庭社会经济地位(高、低组)个体的利他行为的影响。

2.2 被试

根据研究1的262名被试在家庭社会经济地位上的得分状况,选取得分前12%和后12%的被试,分别作为高、低家庭社会经济地位组,每组各31人,共62人。

2.3 实验材料和程序

本研究采用2×2组间设计,组间变量分别为家庭社会经济地位(高、低)和回报类型(有回报、无回报),因变量为被试在情境实验中的助人意愿,以此作为利他行为的测量指标。

对利他行为的测量实验改编自林沐雨等人的研究[15],研究1结束后一周,62名被试随机分为两组(有回报组、无回报组)继续参加实验二。两组被试分别在两个教室,每组各有1名伪装成慈善团体工作人员的实验人员,实验人员发给每位被试一张问卷,包括个人基本信息(学号、姓名等)和实验情境。实验情境内容为:慈善团体打算为某福利院儿童组织为期一个月的支教活动,每周末组织一次活动,共4次活动。该活动需要大量的大学生的帮助。

对有回报组重点强调,参加完为期1个月的支教活动后,会给参加者颁发证书,且这个证书具有一定的效力;而对无回报组重点强调,参加为期1个月的支教活动后,没有任何回报和奖励,只属于志愿活动。然后,让被试在问卷相应位置处写下自己的参加意愿(从1-10中选择某个数字,1代表非常不愿意,10代表非常愿意),被试助人意愿数值即为利他行为的测量指标。问卷回收后,告知被试实际上并没有这项活动,只是了解下大家的助人意愿。

2.4 结果

首先,对58名有效被试的助人意愿进行描述性统计,结果见表3。然后,对高家庭社会经济地位者的利他行为为(6.88±1.92)和低家庭社会经济地位者的利他行为(5.44±2.27)进行独立样本t检验,发现两组间存在显著差异,t(56)=-2.58,p<0.05。这说明家庭社会经济地位不同的个体,其利他行为不同,家庭社会经济地位越高,其利他行为越多。

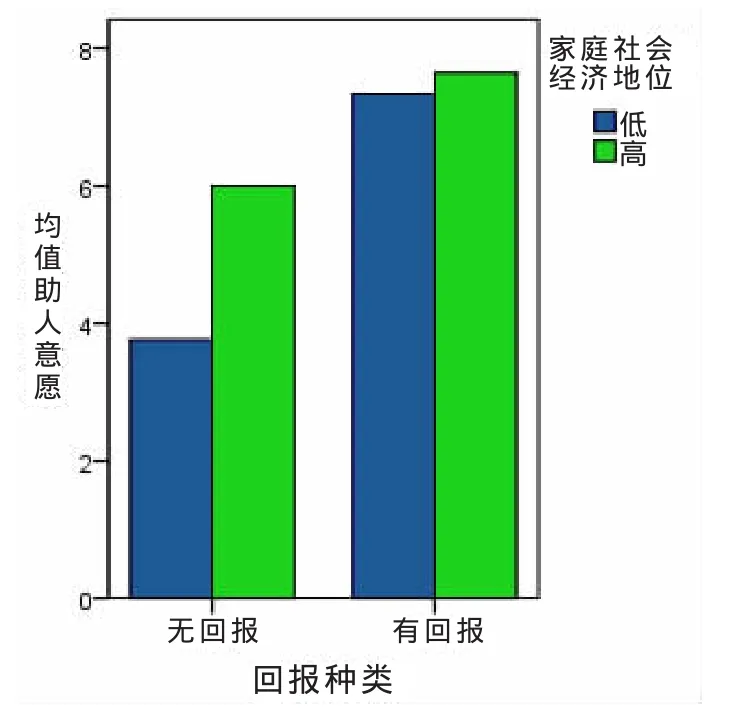

以家庭社会经济地位(高、低)和回报类型(有回报、无回报)为自变量,以助人意愿为因变量,对58份有效问卷进行方差分析,结果表明,家庭社会经济地位的主效应显著,F(1,57)=9.34,p<0.01;回报的主效应显著,F(1,57)=9.16,p<0.01;家庭社会经济地位与回报的交互作用显著,F(1,57)=95,34,p<0.05,说明家庭社会经济地位高或低的被试,其助人行为的程度受回报的影响是不同的,见图1。

表3 助人意愿描述性统计

图1 高低家庭社会经济地位被试的利他行为

分析发现,在有回报的条件下,高、低家庭社会经济地位的被试助人意愿没有显著差异(p>0.05),而在无回报的条件下,高家庭社会经济地位者的助人意愿显著高于低家庭社会经济地位者(p<0.01),这说明是否有回报会影响个体的利他行为。

2.5 讨论

从研究2的结果可以看出,家庭经济地位和个体的利他行为有着密切联系,家庭经济地位越高,个体的利他行为越多,但是这种关系还会受到回报因素的影响。从方差分析结果看,家庭社会经济地位和回报的主效应均显著,两者的交互作用显著,在无回报的条件下,高家庭社会经济地位者的助人意愿显著高于低家庭社会经济地位者,而在有回报的条件下,高、低家庭社会经济地位者的助人意愿无显著差异,这验证了回报在个体的家庭社会经济地位与利他行为之间起着调节作用。

3 总讨论

本研究采用问卷调查和情景实验相结合的方法,来探究家庭社会经济地位与利他行为的关系,以及回报在两者之间的作用。研究1表明,家庭社会经济地位与利他行为显著正相关,且家庭社会经济地位能够显著预测个体的利他行为,个体家庭社会经济地位越高,则其利他行为越多。这与Dovidio等的观点一致[11],也与Goetz等前人的研究结果一致[13]。究其原因,可能是利他行为需要消耗资源,而低家庭社会经济地位者所拥有的资源更少,故出现利他行为前他们会更多地考虑自身利益,为了维护自身利益和资源,他们的利他行为会减少。

但是,家庭社会经济地位对利他行为的影响还会受到其他因素的影响,如回报。研究2的结果表明,回报在个体的家庭社会经济地位与利他行为之间起着调节作用。无回报时,高家庭社会经济地位者的利他行为显著高于低家庭社会经济地位者;有回报时,高、低家庭社会经济地位者的利他行为无显著差异。究其原因,可能是低家庭社会经济地位者长期处在劣势环境中,面临的生活压力更大,拥有的资源更少,故要想实现目标必须借助他人的帮助[11]。这导致他们的利他行为在很大程度上取决于他人的回报,当个体认为自己的利他行为能够在日后获得对方的回报时,即在需要别人帮助时他人能给予帮助,则他们会表现出较多的利他行为;相反,若个体认为自己的利他行为不能获得对方的回报,则其利他行为会减少。

有的研究者运用社会交换理论来进行解释,该理论认为,人们的行为都会在一定程度上受到能够带来报酬和奖励的活动的影响[16]。人们的各种社会活动都是一种交换,这种交换遵循“公平”原则,即人们都希望自己的付出能够获得相应的回报,而不愿意进行“赔本”交换。该理论可以较好地解释本研究的结果,在有回报条件下,高、低家庭社会经济地位者均认为自己的付出是有回报的,符合社会交换的“公平”原则,故其利他行为均较多。而无回报条件下,低家庭社会经济地位者认为自己的付出是“回报小于成本”的关系,显然这对自己是不公平的,故其利他行为会减少;而高家庭社会经济地位者则不同,他们拥有较多的资源和成本,故即使在无回报条件下,其在利他行为中的付出对自身资源和利益也不会有较大影响,所以他们的利他行为不会受回报的影响。

此外,本研究还存在以下局限性:第一,本研究对家庭社会经济地位的研究采用的是主观法,未从客观家庭社会经济地位的角度进行研究;第二,研究2中的利他行为主要是通过情境实验测量的,故相关研究结果能否推广到现实生活中,有待于进一步研究。

4 结论

综上所述,本研究得到以下结论:有回报条件下,高、低家庭社会经济地位者的利他行为差异不显著;无回报条件下,与低家庭社会经济地位者相比,高家庭社会经济地位者的利他行为明显要多;回报会对不同家庭社会经济地位者的利他行为起显著的调节作用。

[1]乔娜,张景焕,刘桂荣,等.家庭社会经济地位、父母参与对初中生学业成绩的影响:教师支持的调节作用[J].心理发展与教育,2013,29(5):507.

[2]王玥.家庭社会经济地位对青少年主观幸福感的影响:家庭教育支持的中介作用[J].教育科学研究,2016(9):52.

[3]张娜,王玥,许志星.家庭社会经济地位对家长教育满意度的影响研究[J].教育学报,2013,9(3):81-91.

[4]叶婷,吴慧婷.低家庭社会经济地位与青少年社会适应的关系:感恩的补偿和调节效应[J].心理学探新,2012,32(1):62.

[5]郭永玉,杨沈龙,李静,等.社会阶层心理学视角下的公平研究[J].心理科学进展,2015,23(8):1299-1311.

[6]解晓娜.主观社会阶层对利他行为及控制感的影响[J].心理技术与应用,2016(7):423.

[7]蒋怀滨,林良章,马松,等.家庭功能对大学生网络利他的影响:感戴的中介作用[J].贵州师范大学学报(自然版),2016,34(3):106-110.

[8]郭庆科,刘辉.进化心理学视角下孔子、孟子的利他思想[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2015(3):80-88.

[9]KRAUS M,PIFF P,KELTNER D.Social class as culture:The convergence of resources and rank in the social realm[J].Current Directions in Psychological Science,2010,20(4):247.

[10]定险峰,刘华山.个体不幸情境下的慈善捐赠-共情的中介效应[J].中国临床心理学杂志,2011,19(6):759-762.

[11]PENNER L A,DOVIDIO J F,PILIAVIN J A,et al.Prosocial behavior:multilevel perspectives[J].Annual Review of Psychology,2006,56(1):365-392.

[12]WILSON J,MUSICK M A.Work and volunteering:The long arm of the job[J].Social Forces,1997,76(1):251-272.

[13]GOETZ J L,KELTNER D,SIMONTHOMAS E.Compassion:An evolutionaryanalysisand empirical review[J].Psychological Bulletin,2010,136(3):351.

[14]KRAUS M W,PIFF P K,MENDOZADENTON R,et al.Social class,solipsism and contextual ism:How the rich are different from the poor[J].Psychological Review,2012,119(3):546-572.

[15]林沐雨,王凝,钱铭怡,等.女大学生中共情对自我中心和利他行为关系的调节作用[J].心理科学,2016(4):978.

[16]黄秀兰.当代中国社会人际关系论析:基于社会交换理论的思考[J].淮南职业技术学院学报,2008,8(3):60-62.

Family Socioeconomic Status and Altruistic Behavior:The Moderating Effect of Return

JIANG Weia,WANG Shuyɑna,b

(a.School of Education;b.School of Information,Huaibei Normal University,Huaibei Anhui 235000,China)

In this paper,the study uses questionnaire and situational experiment to explore the relationship between family socioeconomic status and altruistic behavior,and the effect for the return between them.In research I,it shows that there is a significant positive correlation between family socioeconomic status and altruistic behavior.In research II,it shows that the investigation for the differences in altruistic behavior based on different socioeconomic status(high and low)under different return conditions(return,no return)has been implemented.It has turned out that:The main effects of family socioeconomic status and return are significant,and the interaction between them is also significant.Under the condition of no return,the willingness to help the socioeconomic status of the family in high level is significantly higher than that of the family in low level.However,under the condition of return,there is no significant difference in willingness to help between the two groups.Therefore,it shows that return has significant moderating effect on altruistic behavior of different family socioeconomic status.

Family Socioeconomic Status;Altruistic Behavior;Return

B844

A

1009-8666(2017)08-0130-06

[责任编辑、校对:王兴全][责任编辑、校对:王兴全]

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.08.021

2017-03-31

安徽省哲学社会科学规划项目“家庭社会阶层对青少年亲社会行为的影响:回报预期与公正世界信念的作用”(AHSKQ2016D45)和“家庭社会阶层对大学生职业决策的影响:公正世界信念与归因的作用”(AHSKQ2015D98);安徽省教育厅人文社科项目“不同家庭社会阶层大学生职业期望研究”(SK2016A0833)

江伟(1982—),女,山东青岛人。淮北师范大学讲师,硕士,研究方向:人格心理学、青少年心理发展;王淑燕(1980—),女,山东德州人。淮北师范大学讲师,硕士,研究方向:人格心理学。