良渚遗址:实证中华五千年文明史的圣地

2017-09-12文刘斌

文刘斌

良渚遗址:实证中华五千年文明史的圣地

文刘斌

↑ 良渚博物院

良渚文化距今约5300—4300年,创造出了非凡的物质成就、形象的图像符号、统一的精神信仰、分化的社会阶层和凌驾于社会之上的政权组织,为中华5000多年文明史提供了最为直接、最为典型的物证,是人类共同的不可多得的宝贵财富。习近平总书记指出:“良渚遗址是实证中华5000多年文明史的圣地,是不可多得的宝贵财富,我们必须把它保护好。”

特别是与古埃及同时期建成的良渚古城,占地约300万平方米,无论规模和内涵,在世界同类遗址中极为罕见,堪称“中华第一城”,曾八次列入中国十大考古新发现,2013年被国际考古界选入“2011—2012年世界10项考古新发现”。权威世界遗产专家认为,良渚遗址符合世界文化遗产申报标准,是中国最具价值的申遗项目之一。

寻找消失的文明

大约在距今4300年前,一场特大的洪水席卷了中国的东南部地区。这场洪水不知持续了多久,以至于在今天的杭州余杭一带,普遍留下了1米多厚的沉积层。当时人们耕种的田地以及许多的小河与湿地,都被这场突如其来的灾难淹没了,这层厚厚的泥沙使这里4000年以前的文明销声匿迹。直到洪水退去两千年以后的战国时代,才重新有人回到这块土地上耕种和生活。

随着天文学、地质学、古生物学和考古学的发展,人类开始重新认识自己的祖先和我们所居住的星球。19世纪中叶,近代考古学在欧洲诞生,人们开始探索人类早期历史的足迹。到20世纪初,近代考古学传入中国,在黄河流域发现了以彩陶为特征的仰韶文化和以黑陶为特征的龙山文化,人类才开始对夏代以前的历史有所了解。

1936年,由于受到黄河流域考古发现的影响,由吴越史地研究会发起,对杭州古荡新石器时代遗址进行了试掘,发现了一些石器和陶器,从而成为浙江考古的开始。受到古荡发掘的启发,西湖博物馆的施昕更先生在他的家乡——余杭良渚一带发掘了良渚棋盘坟、荀山周围以及长命桥、钟家村等遗址,同时调查获知的遗址有10余处之多,出土了大量的黑陶与石器,并撰写出版了《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》一书,从而成为良渚文化考古研究的发端。

1936年以后,由于战争爆发,良渚地区的考古工作也像全国其他地方一样处于停滞状态。直至50年代后,随着新中国的成立,基础建设的蓬勃发展,考古事业也进入了一个黄金时代。

20世纪50年代末,随着浙江杭州老和山遗址、吴兴钱山漾遗址、吴兴邱城遗址、杭州水田畈遗址;上海马桥遗址、青浦崧泽遗址、松江广富林遗址;江苏吴锡仙蠡墩遗址、苏州越城遗址、吴江梅堰遗址等一系列的考古发掘。研究者们从器物特点及组合上总结出了如鱼鳍形足鼎、发达的圈足器、表面易脱落的黑皮陶、穿孔石钺(斧)、三角形石刀、石耘田器、有段石锛以及精致的玉器等这些与山东龙山文化不同的特点。

于是1959年,夏鼐先生正式提出把长江以南太湖流域主要包含黑陶的这种文化,命名为“良渚文化”,从而开始了良渚文化研究的新历程。

“中华第一城”的发现

1986年是良渚遗址发现50周年,此时,上海和江苏都陆续发现了良渚文化时期的大墓,而良渚文化的发现地浙江却一直是空白,这确实让浙江考古学者们有些着急起来。大家将目标锁定在了反山。

反山是一座东西长约90米,南北宽约30米,相对高约4米的土墩,从路面暴露的断面看,完全是一座人工堆筑的熟土墩。听说“文化大革命”期间,在反山南侧挖防空洞时,曾经挖出过玉器。而1982年上海福泉山遗址发掘后,提出的“土筑金字塔”的看法,更增强了浙江考古学者对反山可能埋藏良渚文化大墓的信心。1986年5月8日,发掘正式开始。

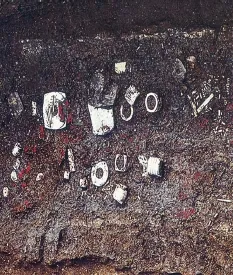

↓ 1986年反山遗址发掘坑位

① 反山12号墓葬平面图

② 反山M15出土玉器——玉梳

对于反山发掘,我们制定了详细的计划,发掘工作进行得很顺利。在挖到1.5米深的时候,已经不见任何晚于良渚文化时期的遗物,大家一遍遍地在这一平面上进行刮铲。在编号为T3的探方中部,首先找到了一个像墓葬形状的遗迹,从遗迹的形状、尺寸以及细碎花斑土判断,这很可能是我们要寻找的良渚墓葬。随即,我们继续向下清理,在清理到约1米左右深时,正像大家所期盼的那样,第一件良渚玉器露头了。当确认是一件玉琮时,大家激动地跳起来,因为玉琮是良渚文化墓葬等级的重要标志,它表示我们已经真正挖到了良渚文化时期的大墓,多年来梦寐以求的愿望终于实现了!

按照顺序,这座墓葬被编为12号,我有幸承担了这座墓的清理工作。从器物露头到清理完毕,共花了3天多时间。当手中的竹签插进土里,碰到玉器时那种硬硬的感觉,那种无比好奇与期待是最让人激动的,这也是考古工作的魅力所在。这座墓中出土了至今发现的个体最大的玉琮和玉钺。反山遗址最后共发掘清理出11座墓葬,开辟了良渚文化研究的一个新阶段。

1987年,我们又发掘了余杭安溪瑶山遗址。在瑶山山顶上,揭露出一座平面呈内外三重土色结构,边缘砌有石头护坡的祭坛遗迹,并在祭坛上清理出12座与反山遗址类似的良渚文化大墓。瑶山遗址的发掘,不仅又一次获得了大量精美玉器,而且也为良渚文化增加了一项新的重要内容——祭坛。

1991年,在瓶窑汇观山上,我们再次发现与瑶山遗址祭坛结构一致的良渚文化祭坛和墓地。

1987及1992-1993年,通过对莫角山遗址的发掘,认识到这个面积约30多万平方米,相对高度约10米的大型土台,是良渚文化时期人工堆筑营建的大型宫殿基址,反映出这里应是良渚文化的中心所在。

2006年一个偶然的机会,我们在莫角山遗址旁的葡萄贩遗址,发现了一条南北向的良渚文化时期的古河道,宽约45米,深约1米多。河床内有较厚的良渚文化晚期的生活废弃物堆积。经过对河东岸高地进行局部解剖,发现这一高地完全由人工堆筑,厚度近4米,最底部铺垫了人工开采的石块。最后研究确定,底部铺垫石头的遗迹是莫角山遗址四周的古城墙。

由此,我们确定了良渚古城的范围,东西长约1700米,南北长约1900米,总面积约300万平方米,相当于4个北京紫禁城。良渚古城是在长江下游地区首次发现的良渚文化时期的城址,也是目前所发现的同时代中国最大的城址,被誉为“中华第一城”。城内已知有莫角山大型宫殿基址、反山贵族墓地等重要遗址;城外有瑶山、汇观山祭坛和贵族墓地等。

良渚古城的发现,进一步证明良渚文化已经进入了成熟的国家文明阶段。从其修筑古城的工程量、精美的玉器制品,以及发达的宗教信仰等方面看,良渚文化的文明程度已完全可以和古埃及文明相媲美,是中华5000年文明的标志。

走向未来的良渚文化

一位外国的考古学家说过:“上帝遮掩了将来,但把过去留给我们回味和体验。”

经过上百年的科学探索与研究,目前国际学术界都公认,在旧大陆存在着四大古老文明,即古埃及文明、苏美尔文明、哈拉帕文明和中华文明。古埃及文明、苏美尔文明和哈拉帕文明,均产生于公元前3000年前后。

北纬30°是一个神奇的地带,造就了许多伟大的自然景观和人文景观,古埃及文明、苏美尔文明、哈拉帕文明所处的尼罗河流域、两河流域及印度河流域均大致位于该纬度带附近。良渚文化的核心分布区——长江下游环太湖流域,位于北纬30°—32°、东经119°10″—121°55″之间。与这些世界古代著名的文明发源地所处的纬度大致相当。

良渚古城的考古成果得到国内外学术界的广泛认可。著名考古学家、故宫博物院原院长张忠培先生早在1995年就撰文指出:“良渚文化已进入文明社会。”随着良渚古城的发现和日益丰富的考古成果,他进一步指出:“从目前的考古发现和研究来看,如果我们要谈中华五千年文明,只有良渚文化的良渚遗址能拿得出来。”

良渚文化时期是神权和军权并重的神王之国的国家形态。北京大学考古文博学院教授严文明先生在2016年良渚文化发现八十周年学术研讨会上讲到:“假若良渚是一个国都的话,那些(指福泉山、寺墩等)就是各个州郡所在地,这就是一个很像样的广域王权国家了。”北京大学考古文博学院教授李伯谦先生认为,良渚文化已正式进入王国阶段,是中国王国阶段的开端。

随着几次国际会议的召开,良渚古城也越来越得到国际考古学家的关注。科林·伦福儒先生最近《世界早期复杂社会视野下的良渚古城》一文指出,良渚古城已展现出强大的社会组织能力,良渚文化的复杂程度超过英国的巨石阵、希腊的克罗斯等早期文明,已超出酋邦的范畴,是东亚最早的国家社会。

但是我们也正视,相比于哈拉帕文明、苏美尔文明和古埃及文明,良渚文明在国内外学术界的普遍认可方面,还有很多工作要做。可以说,良渚文明的研究还处于起步阶段,还有许多问题有待深入探讨,其国际化程度也远远不够。

但良渚文明有着许多与西方文明不一样的特征,如以稻作农业为基础、以玉器为核心的文明载体。良渚古城的城市格局也具有唯一性。作为东方文明圈的典型代表,对良渚文明的探索无疑将有助于丰富对世界早期文明形成的认识。

我们期待将来有更多的学者参与到良渚文明的研究中来,同时也期待良渚文明走出中国,为世界所熟知。

作者系浙江省文物考古研究所所长

↓ 瑶山遗址全景