云南文山红岩洞岩画研究

2017-09-08王永军

王永军,刘 波

云南文山红岩洞岩画研究

王永军,刘 波

作为早期人类的文化遗存,文山红岩洞岩画的发现具有重要意义。在考古发掘相对较少的情况下,红岩洞岩画的发现为民族学、人类学、民俗学、考古学、艺术学等的研究提供了重要的史料。运用考古学的叠压打破关系原理和图像学的风格解析,将红岩洞岩画分为三期:第一期叠压在整个画面的最底层,以铜鼓符号为主,颜色为淡黄色,制作时间约为战国早期;第二期主要分布画面的右侧,以圆头蹲式人形为主,同时出现了卷云纹、牛、犬等动物,颜色为红色,其时间大致为战国中期;第三期主要分布在画面的右侧,以方头蹲式人形为主,同时出现了土字形人、羊、马等动物,颜色为红色,年代约为战国末期。红岩洞岩画再现了早期人类的社会生产活动和宗教祭祀活动,其基本特征与铜鼓文化密切相关,创作的族属应该为百濮民族中的句町濮。

云南文山;红岩洞;岩画;句町濮;战国时期

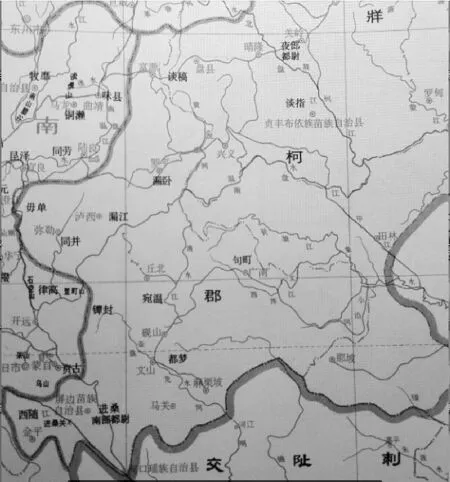

云南文山红岩洞岩画是2016年1月经群众提供线索新发现的岩画点,是文山岩画的重要组成部分。2016年3月云南省文物考古所联合文山州文物管理所组成的联合工作组对新发现的岩画作了详细的现场测量、拍照、记录等调查工作。2016年4月28日至5月3日,中央民族大学中国岩画研究中心联合云南省文山州文物管理所对文山岩画开展了联合考察,笔者有幸跟随一起考察了文山大王岩岩画、狮子山岩画、黑箐龙岩画、红岩洞岩画等。红岩洞岩画位于云南省文山壮族苗族自治州文山市追栗街镇追栗街村民委员会丫呼寨自然村小组东面约1.5公里的天然岩壁上,岩壁位于三级台地之上,南偏西245°,高约30米,宽约42米,进深5.5米,地理坐标为东经104°23′ 45″,北纬23°18′ 15″,海拔1420米(图1)。红岩洞岩画距离地面约2.5―3米,岩厦周边多为红壤土,砾石、鹅卵石、巨砾分布于岩脚地面,文天二级(文山至天宝)公路于红岩洞西南500米处经过。

图1 云南文山红岩洞岩画位置图

一、云南文山红岩洞岩画描述

文山红岩洞岩画以红色为主,兼具淡黄色和黑色,题材以人物、动物为主,兼具卷云纹、铜鼓符号、太阳符号等纹饰,呈现了早期人们的社会生产活动和宗教祭祀活动,其基本特征与铜鼓文化有密切关系。

岩画画面基本可辨识图像近50个单体图像,其中最大图像高约39厘米、宽约22厘米,最小图像高约5厘米、宽约4厘米。从左到右依次可以分为三组:

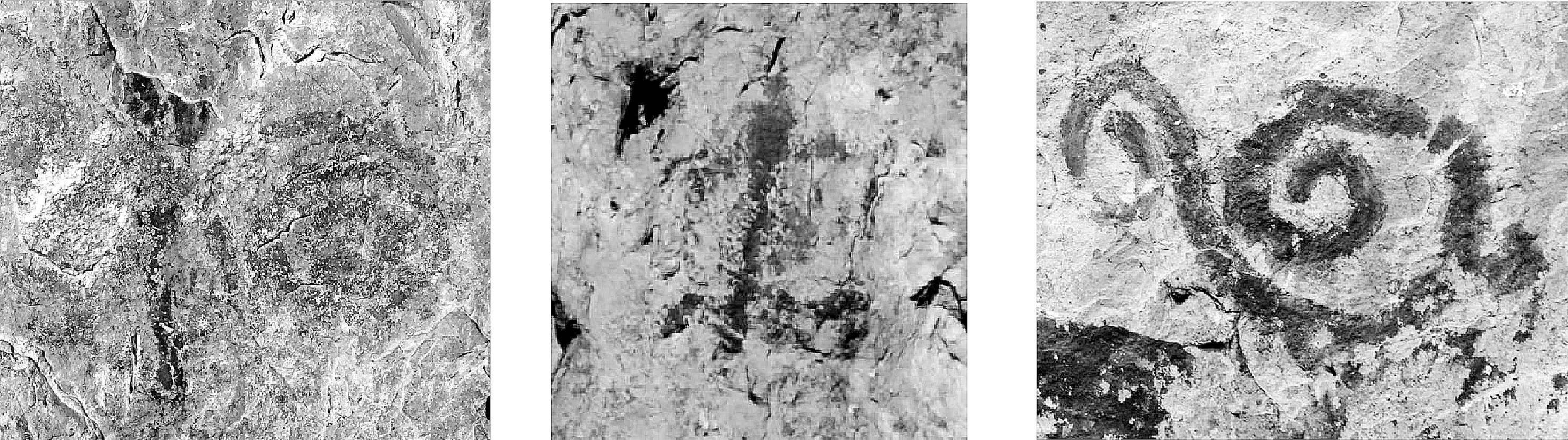

第一组(图2)基本可辨识图像为23个,画面最左侧,有一红色蹲式人形,双腿叉开,双手下垂,高10.7厘米、宽10.6厘米。画面左上角有两个残缺的人形和一飞禽,最上面是一圆头人形,双腿叉开,右侧手臂弯曲下垂,左侧手臂残缺;下面的人形也是圆头,只有叉开的双腿,没有画出手臂;飞禽为扁圆头,毛发向后,尾巴翘起。中间上半部分有两个卷云纹、三个人形、两个动物,卷云纹上部的飞禽和最上角的飞禽一样,应该属于同一属种,前脚抬起,后脚站立,尾巴翘起,正回首仰望;另一动物位于另一卷云纹之下,疑似一犬;犬下有一人;中间的人形似在劳动,上面的人形似呈蹲踞状。画面中间下半部分有三个人形、两只狗、三只羊、一匹马、一个不明动物和一个不明符号。最上面为一匹马,正在低头吃草;马的左下方为一方头人形,其下有一犬,尾巴长且翘起,和花山岩画相似;人物右侧为一蹲式人形,蹲式人形右侧手脚有些残缺,人物左侧为一犬;犬的下方为不明符号和不明动物;不明动物右侧为一羊;不明符号的下方为一人,正在赶着前面的两只羊,其中一只腹部隆起,好像怀孕,另一只羊角呈倒八字形,正在回首仰望。画面右侧部分有两个红色符号和一个土字形人,其中一个红色符号疑似太阳符号。

图2 文山红岩洞岩画第一组 图3 文山红岩洞岩画第二组 图4 文山红岩洞岩画第三组

第二组(图3)可辨识图像为15个单体图像。画面最左侧有一红色人形,头部和腿部已经残缺;残缺人形右下方有五匹马,其中四匹为黑色,一匹淡黄色,有一个黑色人形正准备上马;马的下方为一淡黄色铜鼓,为六芒,制作精美。画面中间部分有三个红色人形,其中两人为土字形人,另一个人圆头细腿,右侧手臂弯曲内折,似正在跳舞;中间部分的上面有一个淡黄色铜鼓,为单环型三芒;在铜鼓和三个人形中间为三个不明图像,其中红色的图像叠压着淡黄色图像。画面最右侧为一卷云纹、一不明符号和一太阳符号。

第三组(图4)可辨识图像共9个单体图像,其中人物7个。最左侧为一红色蹲式人形,高39厘米、宽22厘米,为该处岩画中最大的一幅单体人物图像,圆头,身体上粗下细,右腿部残缺,此蹲式人形和广西花山岩画蹲式人形相似。中间部分上面一人形双腿分开,两手下垂,右侧似乎立有一标杆,左侧似乎还有一人形,但是已经模糊不清;下面一人形为圆头,正做蹲踞式动作。最右侧(画面右下方)有四个人形、两个动物,上方的人形呈蹲踞式,左手臂下面有一条蛇,和麻栗坡大王岩顶部的蹲式人形(腰间缠绕蛇)相似;中间的人形也是圆头,两手向内做握拳状,下肢已残缺不全;左下方的人形亦为圆头,右手内折;最右下方的人形做蹲踞状,头部和腿部已残缺;两个动物位于四个人形的中间,右侧动物疑是一牛,左侧动物为犬。以上三组共55个单体图像,其中47个基本可辩,8个因岁月流逝模糊不清或被人为破坏而无法辨识,在47个可辩图像中有人形22个、动物16个、卷云纹3个、“铜鼓符号”2个、太阳符号2个,其他符号2个。通过以上分析可以看出文山红岩洞岩画题材以人物、动物为主,兼具铜鼓符号、太阳符号、卷云纹等纹饰,表现了早期人们的社会生产活动和宗教祭祀活动,其基本特征与铜鼓文化有密切关系。

二、云南文山红岩洞岩画的分期及年代

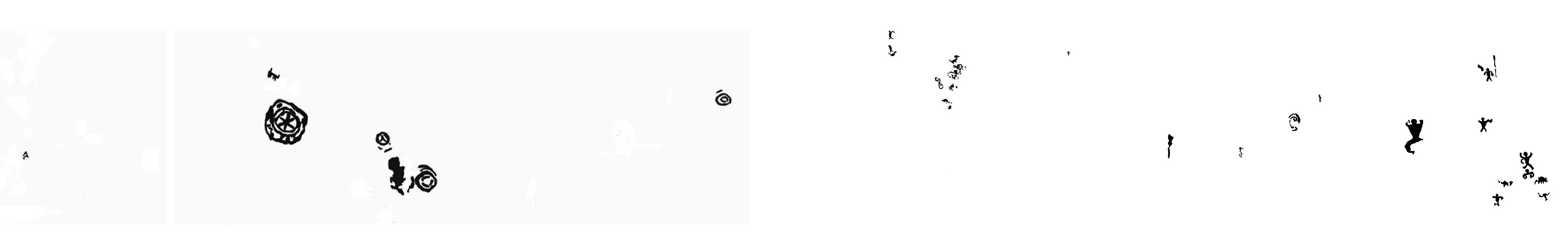

文山红岩洞岩画以红色为主,兼具淡黄色和黑色,多处图像之间存在着叠压打破关系(图5―7)。图5红色的竖粗线条打破淡黄色的不明符号;图6红色的土字形人叠压着淡黄色的符号;图7同样是红色叠压着淡黄色,边缘部分的卷云纹只有红色,而在中心部分卷云纹的外侧依稀可见淡黄色的痕迹,这是由于红颜色叠压淡黄色时没有完全覆盖所致。在上述图画中,由于红颜色叠压着淡黄色,因此淡黄色的图像要比红色的图像稍微早些。“风格”是指通过艺术作品所表现出来的相对稳定的、反映民族或时代的内在特性,是某个时期艺术特征的集中反映。根据图像之间的叠压关系以及岩画内容的题材风格等,可以将文山红岩洞岩画分为三期:

第一期:位于画面的中间位置,图像颜色为淡黄色,有两面铜鼓(两种不同类型的铜鼓),一蹲式人形,另有一匹马和一个太阳符号(图8),表现内容是以铜鼓为主的社会祭祀活动,目的可能是祈求人丁兴旺以及马匹的多产。

第二期:位于画面的右侧以及画面左侧的上半部分,主要是以圆头型的蹲式人形为主,并且出现了飞禽、卷云纹、牛、犬等(图9),同样表现了社会祭祀活动。

第三期:主体位于画面左侧下半部分,画面中间的下半部分有少许图像,内容主要有方头蹲式人形、土字形人等,出现了羊、马以及牧人等(图10),主要表现了宗教祭祀活动和社会生产活动中放牧的情景。根据以上的分期,绘制文山红岩洞岩画临摹总图(图11)。

图5 不明符号 图6 土字形人 图7 卷云纹

图8 文山红岩洞岩画第一期 图9 文山红岩洞岩画第二期

图10 文山红岩洞岩画第三期 图11 文山红岩洞岩画临摹总图

到目前为止,岩画的断代仍然是一个世界性的难题,但是,并不是说不能断代。岩画的断代有直接断代法和传统断代法,直接断代法包括碳14断代法、微腐蚀断代法和孢子粉断代法。传统的断代法主要是根据岩画的内容、题材、艺术风格、制作方式、保存状况等方式来辅助年代的判定。岩画的断代可以借助考古学、艺术学、历史学、民族学、人类学、文献学等相关学科的方法进行。考古学的叠压打破关系、器物的共存关系以及艺术学的风格解析等都是岩画断代较为重要的方法。文山红岩洞岩画的断代主要从铜鼓图像、蹲式人形、卷云纹和动物图像等四个方面进行。

因为红颜色图像叠压着淡黄色图像,因此可以通过淡黄色岩画图像来确定红岩洞岩画年代的上限。在文山红岩洞岩画第一期中,图像均为淡黄色,并且出现了铜鼓符号,因此又可以通过铜鼓的年代来确定岩画年代的上限。在红岩洞岩画第一期中,出现了两种不同类型的铜鼓,一种为单环三芒,一种为双环六芒。两种不同类型的铜鼓共存于同一画面并且颜色相同(均为淡黄色),取其二者交集便可确定岩画的最早年代。最早的两种类型的铜鼓分别为万家坝型铜鼓、石寨山型铜鼓。学术界一般认为:万家坝型铜鼓约产生于春秋早期,流行于战国早期;石寨山型铜鼓的延续年代是从战国时期到东汉初期。[1](P109-115)两种铜鼓共存的时间为战国早期,因此可以确定红岩洞岩画第一期的年代约为战国早期。另外,万家坝型早期铜鼓纹饰简单质朴,无芒,中晚期铜鼓开始出现了芒,岩画中有一铜鼓为三芒,可以排除万家坝型早期铜鼓类型。岩画中双环六芒型铜鼓制作精美,纹饰多样,可能为石寨山型铜鼓,这样推断出的年代亦与上面的年代相符。历史上的文山地区也是铜鼓的发源地和制作中心,到目前为止,文山地区共出土和汇集了8种类型的铜鼓共143面,可以和岩画上的铜鼓图像相佐证。

在文山红岩洞岩画第二期和第三期中,分别出现了圆头蹲式人形和方头蹲式人形,这种情况与广西花山岩画中的情况相似。在广西花山岩画中也存在着方头蹲式人形和圆头蹲式人形的叠压关系。研究者利用考古发掘中的共存关系,判断出两者时间的先后。他们认为在花山岩画中,方头蹲式人形和羊角钮钟共存于一个画面,而羊角钮钟是战国中期至西汉初期的青铜铸品;圆头蹲式人形图像,已见于战国早期的青铜钺上,武鸣商代晚期的青铜卣上的人像也是圆头蹲式人形。因此,圆头蹲式人形的年代应该较早,方头蹲式人形的年代相对晚些。接着他们指出圆头蹲式人形的年代大致相当于战国早期至中期,方头蹲式人形的年代大致为战国晚期至西汉早期。[2](P138-145)花山岩画蹲式人形的研究对于文山红岩洞岩画的断代具有重要意义。

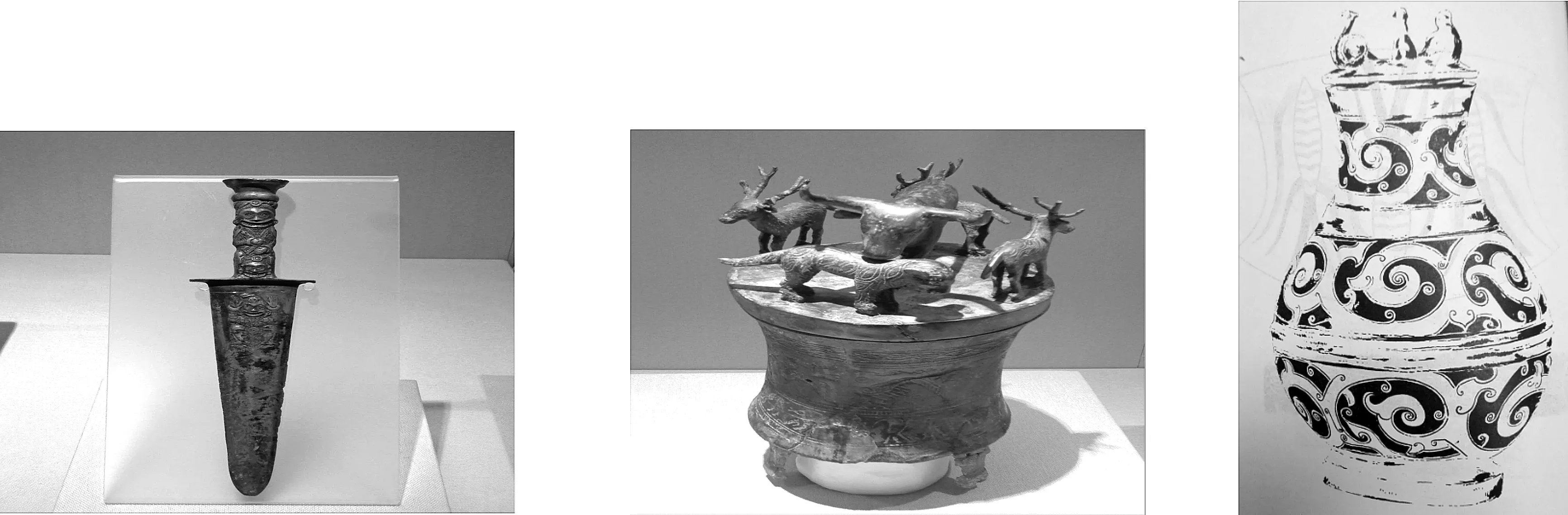

在红岩洞岩画第二期中,出现了圆头蹲式人形、卷云纹、牛、犬、飞禽等图像。从圆头蹲式人形来看,其年代应该和花山岩画圆头蹲式人形的年代相当,约为战国早期至中期,但是第二期和第一期图像之间存在着叠压打破关系,第二期的年代要比第一期的年代稍晚,第一期的年代大致为战国早期,因此红岩洞岩画第二期的年代可判为约在战国中期。另外,云南江川李家山墓出土的战国猎首纹铜剑上亦有蹲式人形(图12),该墓同出的贮备器上亦有牛的形象(图13),年代亦在此范围内。卷云纹也是春秋战国时期青铜器上的常见纹饰,图14为战国晚期的卷云纹金银错铜壶,卷云纹图案已经程式化,线条规整,而岩画中的卷云纹不对称,比较形象,具备早期云纹的特点,因此要早于战国晚期。战国时期的祥云大波那铜棺墓中随葬的2件青铜狗俑,年代亦可以作为参考。

图12 猎首纹铜剑(战国) 图13 虎鹿牛铜贮备器(战国) 图14 卷云纹金银错铜壶(战国晚期)*图片采自李飞编.中国古代青铜器纹饰图典[M].杭州:浙江古籍出版社,2008年.

在红岩洞岩画第三期中,出现了方头蹲式人形、土字形人、马、羊和牧人等。根据花山岩画相关的断代研究,研究者认为方头蹲式人形出现的年代约为战国晚期至西汉早期,在第三期图像中,方头蹲式人形和犬的组合仅出现一例,而且没有出现宏大的祭祀场面,方头蹲式人形身上也没有出现环首刀、一字格剑等武器,因此红岩洞岩画第三期的年代要早于花山岩画中同类图像,战国晚期可以看作是第三期年代的下限。其艺术发展的演变规律是由再现(模拟)到表现(抽象化),由写实到符号化。[2](P141)土字形人已经被高度简化,身体的各个部分以纤细的线条汇成,已经被符号化,可以看作艺术发展的末期之作。另外,马的数量相较第一期有所增加,岩画中出现了牧人赶羊的图像,表现了社会生产活动中放牧的场景。无论南方还是北方,羊的驯养都要晚于猪、牛、鸡、狗。进入青铜时代,在祥云县大波那战国木椁铜棺墓中,出土了马、牛、羊、猪、狗、鸡铜俑(图15),表明战国时期云南的饲养业中已经“六畜”齐全。[3](P607-614)其土字形人、牧人以及羊的出现说明产生的时代相对较晚,应该为本处岩画最后时期的作品。因此,红岩洞岩画第三期的年代约为战国末期。

图15 铜六畜(战国)

三、云南文山红岩洞岩画的族属

战国时期,关于文山地区社会部族的记载很少,但是汉初的文献典籍中却有大量关于“西南夷”的记载。通过汉文典籍可以大概了解战国时期的部族分布及其社会生活情况。方国瑜先生在《中国西南历史地理考释》中也说,“自战国至秦时之部族,当略与汉初相同,其地域族属及社会情况,可做考究”。[4](P9)西汉元鼎六年(公元前111年),汉朝平定南夷后设置牂牁郡,下辖17个县,其中有4个县在今文山地区,分别为句町县、都梦县、镡封县和进桑县(图16)。汉代中央朝廷在新设立的初郡内实行“郡国并行”的制度,即依据边疆民族的特点在西南夷地区设置边郡,同时保留了当地少数民族首领的统治地位,封他们为王、侯、邑君或者君长,保留已经存在的王权政治体制及其社会内部结构,即所谓“以其故俗治”。[5](P8)汉设牂牁郡,夜郎王为大长,其侯邑有且蘭、鄨、同并、漏卧、句町、进桑等地各为区域。夜郎的地望在今安顺、镇宁、关岭、普定;且蘭的地望在今都匀、黄平;鄨的地望在今黔西、大方、纳雍、織金、金沙;同并的地望在今弥勒;漏卧的地望在今罗平;句町的地望在今广南、富宁、百色、西林、凌云;进桑的地望在今河口、马关、文山、砚山。[4](P132-143)从其地望上来看,西汉初在今文山地区的侯国有句町和进桑,句町地在白河(盘龙江)的上游,进桑地在红河(富良江)的上游,汉代的文山地区主要是在句町的控制之下(图17)。方国瑜先生也说在开设郡县以前,从蜀通交趾道之事迹可以推知,在战国时已有句町等部族。《华阳国志·南中志》载:“句町县,故句町王国名也……汉时受封至今。”[6](P458)这也说明在汉武帝元鼎六年设置句町县以前,就已经存在一个句町方国,句町县是在句町方国的基础上建立起来的。

图16 汉初牂牁郡地图*图片采自谭其骧主编. 中国历史地图集[M].北京:中国地图出版社,1996年.

图17 汉初时各侯邑位置关系图

句町部落的族属是什么?《华阳国志·南中志》载:“句町县,故句町王国名也,其置自濮,王姓毋”,[6](P458)据此可以看出句町为濮人。江应樑先生在《说濮》一文中,认为句町为濮人。[7](P60-67)方国瑜先生也指出句町部族,汉时设治属牂牁郡;蜀时分设兴古郡。其居民族属,《华阳国志·南中志》兴古郡说:多鸠僚、濮。[4](P11)尤中先生在《云南民族史》中指出,句町县以濮族为主,濮族的分布,主要在句町县往西,延伸至“仆水”(濮水)中下游地带。“濮水”即今天的红河,红河当时之所以被称之为“濮水”,是因其在将入交趾的中下游地段多有濮族居住的缘故。“濮水”中下游地区的濮族,即分布在今文山州西部和红河州南部一带。[8](P31-32)濮人在中国的文献典籍中最早见于《尚书·牧誓》,《牧誓》载:我有邦冢君……及庸、蜀、羌、髦、微、卢、彭、濮人。[9](P121)《逸周书·王会解》载:成周之会……卜人以丹沙。宋王应麟云:卜人盖今之濮人也。[10](P923)《史记·楚世家》载:熊霜六年……仲雪死,叔堪亡,避难于濮。[11](P1390)杜预《春秋释例》说:“建宁郡(今曲靖和玉溪地区)南有濮夷,无君长总统,各以邑落自聚,故称百濮也。”[13](P124)《华阳国志·南中志》载西汉王朝杀夜郎竹王后,“夷濮阻城,咸怨诉竹王非血气所生,求立后嗣”,[6](P343)也记载了濮人的情况。汪宁生先生指出,濮在楚西南,为西南夷;是山居民族,居住在海拔较高的凉爽山区,出行或以马代步;肤色呈黑色或者棕黑色;农业之外,其狩猎经济占有很大比重;[13](P65-71)濮人多椎髻,衣着尾。[14](P423-439)红岩洞岩画第一期中,出现了着尾的淡黄色残缺蹲式人形,第三期中出现了人欲上马的情形,也与濮人的习俗暗合,从侧面反映出岩画的创作族属为濮人。

需要强调的是,句町濮既不同于商周之际的楚濮,也不同于哀牢濮,而是在本土地区繁衍起来的濮人。章太炎先生在其《西南夷属小记》中讲到,“濮是云南最早的土著”。何正廷先生在《句町国史》一书中,认为句町的发展先后经历了氏族部落及部落联盟时期、方国形成和发展时期、方国的鼎盛时期和方国的衰亡时期。[5](P9-10)在《文山岩画》一书中,编者也指出在进入历史时期以后,春秋时期的文山地区为句町部族的聚居地。[15](P5)滇东南和桂西地区,是句町国的故地,在这一地区发现的青铜时代的遗迹地点比较丰富,文化特征比较明显,尤以铜鼓最为显著。[5](P21)铜鼓是句町青铜文化的代表性器物,文山发现的砚山大各大鼓(图18)等6面万家坝型铜鼓便是句町族制造、使用的实物,[15](P5)这些铜鼓可谓是滇东南、桂西古老历史的见证。除铜鼓外,其流行的器物还有靴形钺、尖叶形铜钁、特殊铜矛、羊角钮钟(图19)等。[16](P191)靴形钺的分布以红河流域以东地区为主,包括红河州东部地区、文山州南部地区、广西西南部地区以及越南北部地区,与靴形石器的分布地域相当,说明这是由土著文化发展起来的青铜文化,[17](P103)也同样说明了句町部族是文山地区的土著民族。方国瑜先生也明确指出,句町濮既不同于商周之际的楚濮,也不同于哀牢濮。惟哀牢地之濮,即后世之濮曼(布朗族)、濮龙(德昂族)、濮饶(佤族)之先民,与江汉以南之百濮,虽名号音读相同,其族属未必有关;惟句町濮即后世之濮侬、濮僮(壮族)、濮衣(布依族)之先民,不能与楚濮相混,亦与哀牢濮有别,不能相混也。[4](P24-26)哀牢濮属于南亚语系孟高棉语族,是今佤族、布朗族、德昂族的祖先;而句町濮属于汉藏语系壮侗语族,是今壮族、布依族的祖先。

图18 砚山大各大万家坝型铜鼓 图19 羊角钮钟(麻栗坡县)

结 语

岩画体现了人类早期的艺术创造力,记录了人类早期的复杂历史。云南文山红岩洞岩画的发现具有重要意义,在考古发掘相对较少的情况下,红岩洞岩画的发现为民族学、人类学、民俗学、考古学、艺术学等提供了重要的史料。作为文山岩画的重要组成部分,红岩洞岩画的研究可以为文山岩画的整体研究提供借鉴。文山红岩洞岩画并不是单一的图像遗存,而是与早期的墓葬、遗址等密切相关,同样也与周边的岩画遗址具有密切联系,这对于探索云贵高原早期的文化传播和交流、融通具有重要意义。

(责任编辑 尹小勇)

[1]中国古代铜鼓研究会编.中国古代铜鼓[M].北京:文物出版社,1988.

China Ancient Bronze Drum Research Society (eds),ChineseAncientBronzeDrum, Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1988.

[2]覃圣敏,覃彩銮,卢敏飞,喻如玉.广西左江流域崖壁画考察与研究[M].南宁:广西民族出版社,1987.

Qin Shengmin, Qin Cailuan, Lu Minfei and Yu Ruyu,InvestigationandStudyoftheCliffPaintinginZuojiangArea, Guangxi, Nanning: Guangxi Nationalities Publishing House, 1987.

[3]云南省文物工作队.云南祥云大波那木椁铜棺墓清理报告[J].考古,1964,(12).

Yunnan Provincial Archaeological Team, Excavation Report of Yunnan Xiangyun Dabona Timber-Chambered Bronze Tomb,Archaeology, No 12,1964.

[4]方国瑜.中国西南历史地理考(上)[M].北京:中华书局,1987.

Fang Guoyu,HistoricalGeographyinSouthwestofChina(PartOne), Beijing: Zhonghua Book Company, 1987.

[5]何正廷,句町国史[M].北京:民族出版社,2011.

He Zhengting,HistoryoftheKingdomofGouding, Beijing: Nationalities Publishing House, 2011.

[6]常璩撰,刘琳校注.华阳国志校注[M].成都:巴蜀书社,1984.

Chang Qu (eds), annnot. by Liu Lin,AnnotatedRecordsofHuaYangguo, Chengdu: Bashu Press, 1984.

[7]江应樑.说濮[J].思想战线,1980,(01).

Jiang Yingliang, On Pu,Thinking, No 1, 1980.

[8]尤中.云南民族史[M].昆明:云南大学出版社,2004.

You Zhong,HistoryofYunnanNationalities, Kunming, Yunnan University Press, 2004.

[9]慕平译注.尚书[M].北京:中华书局,2009.

Mu Ping (trans. and annot.),ShangShu, Beijing: Zhonghua Book Company, 2009.

[10]黄怀信,张懋镕,田旭东.逸周书汇校集注[M].上海:上海古籍出版社,1995.

Huang Huaixin, Zhang Maorong and Tian Xudong,VariorumofYizhoushu, Shanghai: Shanghai Ancient Book Publishing House, 1995.

[11]司马迁.史记(简体字本)[M].北京:中华书局,1999.

Si Maqian,ShihChi(SimplifiedCharacterEdition), Beijing: Zhonghua Book Company, 1999.

[12]张增祺.中国西南民族考古[M].昆明:云南人民出版社,2012.

Zhang Zengqi,ArchaeologyoftheEthnicGroupsinSouthwestofChina, Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2012.

[13]汪宁生.越濮不同源[J].中南民族学院学报(社会科学版),1986,(S1).

Wang Ningsheng, Yue and Pu are not of the Same Origin,JournalofSouth-centralUniversityofNationalities(SocialSciencesEdition), S1, 1986.

[14]汪宁生.晋宁石寨山青铜器图像所见古代民族考[J].考古学报,1979,(04).

Wang Ningsheng, Investigation of the Ancient Ethnic People Seen from the Images on the Bronzes in JinningShizhaishan,ActaArchaeologicaSinica, No 4, 1979.

[15]文山壮族苗族自治州文化局编著.文山岩画[M].昆明:云南人民出版社,2005.

Cultural Bureau of Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture (eds),WenshanRockPainting, Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2005.

[16]李昆声,陈果.中国云南与越南的青铜文明[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

Li Kunsheng and Chen Guo,TheBronzeCulturebetweenYunnan,ChinaandVietnam, Beijing: Social Sciences Academic Press, 2013.

[17]云南省文物考古研究所、文山州文物管理所、红河州文物管理所编.云南边境地区(文山州和红河州)考古调查报告[M].昆明:云南科技出版社,2008.

Yunnan Provincial Archaeological Research Institute, Cultural Relics Management Institute of Wenshan Prefecture and Cultural Relics Management Institute of Honghe Prefecture (eds),ArchaeologicalReportontheBorderAreaofYunnan(WenshanandHonghePrefectures), Kunming: Yunnan Sciences and Technology Publishing House, 2008.

About the authors:Wang Yongjun, PhD candidate at the School of Ethnology and Sociology and the Rock Art Research Institute of China at Min Zu University of China, Beijing, 100081; Liu Bo, Deputy Director and Museum Librarian of the Cultural Relics Management Institute of Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture, Wenshan Yunnan,663000.

The paper is funded by the following:Phased result of the National Social Sciences Fund ProjectStudyontheCulturalAdvantagesoftheRockPaintingResourcesintheSouthwestofChinaintheConstructionofTheBeltandRoadInitiative(No 16BMZ083).

Study on the Red Cliff Cave Rock Painting in Wenshan Prefecture of Yunnan Province

Wang Yongjun,Liu Bo

As a cultural relic of early human beings, Wenshan Red Cliff Cave rock painting is of great significance. In light of the face that archaeological excavation is not common, Red Cliff Cave rock painting provides important historical materials for ethnology, anthropology, folklore studies, archaeology and art studies. The author used the theory of overlying-braking relationship in archaeology and the style analysis in Iconography, dividing the Red Cliff Cave rock painting into three phases. The first phase is superposed at the bottom of the whole picture with the bronze drum symbols as the main pattern. The color is light yellow, and the production time is around the early Warring States Period. The second phase is mainly distributed to the right side of the picture with the squatting humanoid of round head, as well as coiled clouds, cattle, dogs and other animals which were all painted in red. The production time is roughly around the middle ofthe Warring States period. The third phase is mainly distributed to the left side of the picture with the squatting humanoid of square head, as well as soil-shaped people, sheep, horses and other animals which were also painted in red. The date for this phase is estimated in the late of the Warring States period.Red Cliff Cave rock painting reflects the social production activities and religious sacrificial activities of early human beings and their basic characteristics are closely related to the bronze drum culture,and its creation of the clan should be GouDing pu of Bai Pu nationalities.

Wenshan of Yunnan Province, Red Cliff Cave, rock painting, GoudingPu, the Warring States Period

2017-05-22

[本刊网址]http://www.ynysyj.org.cn

国家社科基金项目“西南地区岩画资源在一带一路建设中的文化优势研究”(项目编号:16BMZ083)阶段性成果。

J18

A

1003-840X(2017)04-0090-08

王永军,中央民族大学民族学与社会学学院、中国岩画研究中心博士研究生。北京 100081;刘波,文山壮族苗族自治州文物管理所副所长,馆员。云南 文山 663000

http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.04.090