笔墨意匠挥洒率真性灵

2017-09-07唐庆年

唐庆年

一

唐大康是我的六叔。1963年西泠印社恢复活动,举办六十周年社庆。祖父唐醉石是唯一在世的创始社员,六叔陪同祖父去了杭州,见识了当时难得一见的书画盛会。祖父德高望重,在武汉书画界也颇受尊敬。从杭州回到武汉后,祖父带六叔拜访了一些汉上书画名家,最后六叔选定了徐松安先生,拜师学艺。

比祖父年轻25岁的徐松安先生颇得祖父器重。祖父在武汉创立东湖印社时(1965年),六叔进入一家画国画的工厂当工人,名叫“武汉民间工艺美术厂”,工厂的生产任务是复制或仿制中国古画,用于出口到海外,为国家赚取外汇。民间工艺厂是集体所有制单位,级别较低,职工待遇也低于国营企业。但在当时的社会环境中,这家工厂的业务已经是近乎专业的美术机构了,因此也聚集了一些有志于书画艺术的年轻人。他的同事中有几人也是师从徐松安的同门弟子。

临摹古画,研究古人技法,六叔一定是颇有获致的。从工笔国画开始,花卉、翎毛、青绿山水、仕女,后来又临摹写意国画,石涛、八大、吴昌硕等等。但很快他就不安于临摹了。由复制进而仿制,即用古人的风格、冒古人之名进行创作。他也成了工厂创作组成员,设计、创作“冒牌”古画,交由其他工人以流水线方式批量复制。厂里几位画得好的年轻同事都在创作组,他们的生产任务,也由复制的数量转为创作的数量了。再往后,我六叔甚至可以在作品上署上自己的名字,拿到当时唯一的对外贸易窗口——“广州商品交易会”去销售。有些现在见到的作品很可能是他们工厂流水线复制的,他只需在画上签名盖章。这种自制赝品的事今天看来荒唐,但在当时也许只是工厂完成“生产订单”的正常方式。他在“外贸市场”上的成功并没有给他带来经济利益,国内也没有艺术市场。但是,他在武汉美术界有了知名度。“梅花大王”的美誉就是在“民间工艺厂”工作期间赢得的。得益于从小打下的书法基础,也得益于恩师徐松安的点拨,唐大康在花鸟画方面很快就成熟了,不仅仅是梅花,花鸟画的各种题材,他都驾轻就熟。

二

七十年代末,“拨乱反正”是官方话语的主调,以反思“文革”为内容的“伤痕文艺”,以表现底层生活状态为内容的“乡土风”,都拓宽了表现内容的宽容度。“形式探索”也从被允许逐渐成了“创新”的同义词,成为当时几股主要潮流中的一股。不直接受官方控制而又在官方默许范围内的画展多了起来。唐大康积极参与的“晴川画會”也是这个时期成立的,1979年他们在北京举办的“湖北十人中国画联展”,正是以大胆的形式探索在北京同行间博得好评。

1979年,唐大康以大学本科的“同等学力”考入湖北美院研究生班,师从张振铎教授,告别了“合同工”身份。1981年毕业,留校任教。唐大康虽以花鸟为研究生主攻方向,其实在晴川画会里他也是画“大写意山水” 的一员干将。七十年代末八十年代初,“大写意山水”算得上是“引领潮流”的创新。这也是“湖北十人画展”在北京引起关注的一个重要方面。

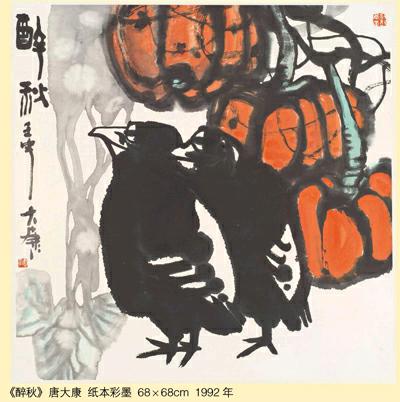

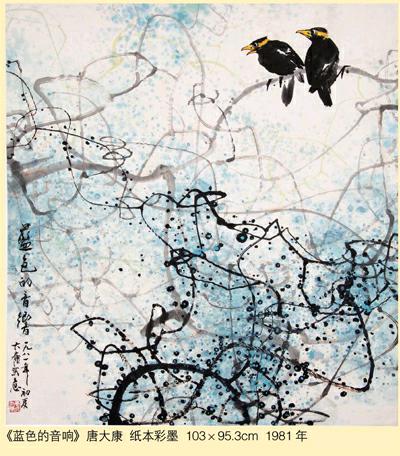

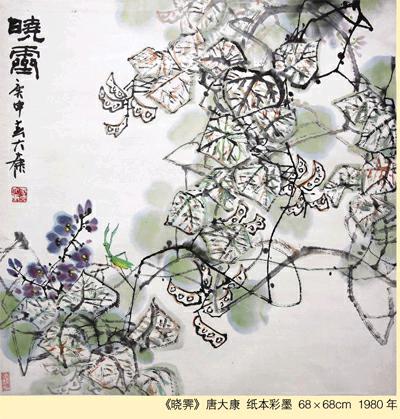

这个时期一个特别重要的时代背景,就是西方现代主义艺术再次涌进中国。说是“再次”,是因为早在三十年代,西方现代主义就曾经近乎同步地传到中国。 从印象派到波普艺术,迥然有别于苏俄艺术和印象派以前的西方艺术,直到这时,数不清的“新花样”才一股脑儿摊在中国艺术家的面前。日本画家东山魁夷和平山郁夫极富东方色彩的装饰风格也在中国引起强烈震撼。美国哲学家苏珊朗格的一句“有意味的形式”成为中国艺术家形式主义的理论基石。以形式主义为主导,画面注重平面感带有装饰味的风格首先被中国艺术家选作借鉴。《暮韵》图可以说是唐大康这一时期颇有代表性的作品,树的造型服从了画面分割的构图需要,枝干的粗细与疏密的对比也完全排除了立体的远近,背景的淡墨似云、似风、似江流?近乎抽象。中国传统绘画“经营位置”的概念,书法结体、篆刻章法的概念和现代抽象艺术的部分构图原理,不仅有某种程度的重合,并且强化成为艺术院校的一门课程——“抽象构成” 。当时中国艺术界得到普遍认可的一个观念是“抽而有象”,既融合抽象的视觉效果,又保留具象的识别特征,恰恰又与齐白石“妙在似与不似之间”的经典画语相契合。唐大康《蓝色的音响》、《忆江南》、《楚江暮霭图》、《山之律动》等都可以算作这一时期这一类型的探索。得益于书法功底,他可以在宣纸上纵横驰骋、肆意挥洒,用线条的质感避免同类探索中常见的“薄气”。他先后画过多张江南的水田,显然也是对其在画面上呈现的抽象形式有兴趣。但是,唐大康从不认为他的这些探索是“纯形式”的。 他的形式都是艺术家内在情感的外化表现。他在讲课提纲里写道:“意境:情景交融。”“景”,所画的对象,山、水、花、鸟等等;“情”,艺术家的主观情感、情绪。画的立意就是“状物言情,缘物抒情”,“景语化为情语”,“景思化为情思”。真是怎生一个“情”字了得!所以,在唐大康作品所包含的抽象形式里,让作品具备音乐感的抒情性是他十分注重的。他的作品始终以传统水墨为基础,有些作品是以强化用笔的节奏韵律来注入音乐感的,如《蓝色的音响》;有些则是融入了一些西画的色彩语言,以营造音乐的氛围,如一时期他较为得意的《月光曲》。

三

唐大康对吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、李可染、李苦禅、傅抱石等近现代大家的技法风格都相当稔熟,博采众长,形成了他早期的花鸟画风格。综观美术史,他认为从工笔到写意、从小写意到大写意,是艺术发展的大趋势。

之所以会得出这样的结论,我想其背后是有几个理论支点,这几个理论支点对唐大康和他的同代人而言是不言自明的:第一,把握历史发展规律。这是一种“哲学” 式的思维定势。这种思维定势不是唐大康特有的, 它左右了好几代中国知识分子 。出自这种思维定势,艺术史也一样,其发展是有规律可循的。第二,要表现“时代精神”、“现代感” 。这正是“把握历史规律”思维定势的延伸,是长期而普遍地盘踞在几代中国艺术家心里的一种驱动力,而这种驱动力还有中国古代大师石涛“笔墨当随时代”语录的背书。第三是侧重于形式风格演变的历史观察。“艺术史就是风格史”这是许多艺术家坚信不疑的铁则,而风格就是形式,形式以外的其他元素都是次要的从属的甚至是可以忽略不计的。这一观点在八十年代最为盛行。西方现代艺术从具象到抽象的那一部分演变似乎也成为重要的参照系,从旁支持了他们的理论 。

另一方面,唐大康得出的结论充分显现了他个性的偏好。艺术家的个性特征也许并不必然地表现在所有艺术家的风格里,但唐大康的个性特征却的的确确烙刻进了他的艺术理念和艺术风格里。他性格比较外向,热情豪爽,不拘小节,不修边幅。在婉约和豪放之间他会选择豪放,在含蓄和强烈之间他会选择强烈,在精致和雄浑之间他会选择雄浑。大写意才合乎他的个性。他特别喜欢潘天寿两方闲章的印文:“一味霸悍”、“强其骨”,也见其个性。 在《秋声图》的题跋里,他写道:“古来自有‘愤书之说,所谓发愤之所为作也。昔青藤个山亦有发愤之画,即景生情,触目兴叹,藉书画以咏唱,故于笔墨之间无不姿绝奇纵、跌宕激荡。此非至性至情之人不能达此境界也。”

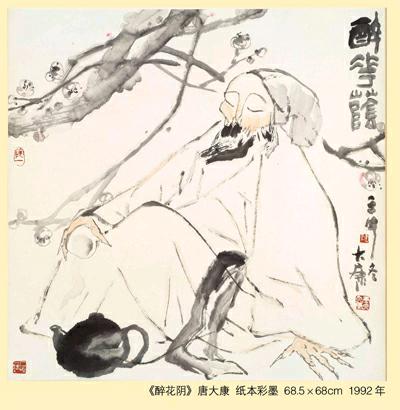

唐大康曾经谈到1985年他到美国以后对西方现当代艺术观察的体会。他认为艺术最重要的价值在于“原创性”。不过,他的“原创性”和通常意义上的解释略有不同。在他看来,“原创性”就是艺术家自身原生本性的创造性,只有鲜明地带有艺术家的“至性至情”的艺术创作才称得上有“原创性”。而“大写意”恰恰真正具有这样的“原创性”。和八十年代的创作相比,唐大康这时作品构图的裝饰性大大减弱了。凭借他对笔墨的掌控,他从“意在笔先”到了“意在笔后”,一定程度的信笔而为,抓住画面的偶然效果因势利导,生发扩展,点缀收拾。对他而言,画面上驰骋的笔画,应该是如泣如诉的旋律,是奔腾湍泻的情感。传统水墨讲究“墨分五色”,水的控制使用原本就是传统技法的一部分,在唐大康出国前的作品中早已有出色的表现。一只或两只鸭子慵懒地卧在水面,一枝桃花、春梅或别的早春花卉低垂接近水面,题名为《醉春图》,是他八十年代初构思,取自苏东坡“春江水暖鸭先知”的诗意。这一构思他画过很多张,全都是以淡墨为主调。而同样的构思、大致相同的构图,在九十年代画的,水墨更有交融淋漓之感。这一时期更加“淋漓”、更加“酣畅”的,是他画的荷花。以水“破墨”,以墨“破水”,以浓破淡,以淡破淡,如音乐的交响和弦,呼应而共鸣,交错反复,浑然氤氲。

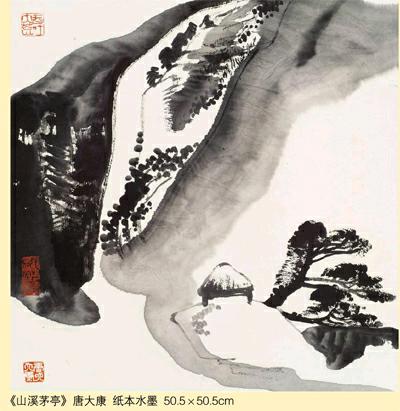

水墨淋漓的山水画风格,唐大康在“晴川画会”期间就已经形成。1979年在北京中国美术馆的“湖北十人画展”,水墨大写意山水在展览期间的研讨会上被认为是有突破性的创新。 其后他也画了一些结结实实的勾勒皴染。九十年代时期,他画了一些山水小品,有的是古代文人画式的构图,有些则近于对景写生,有的注重光影效果,有的则是色彩浓郁,也有一些是“水墨淋漓”的,还有一些近乎抽象。这些小品都具备绘画元素的强烈对比,富有浓郁的笔墨趣味,也极能见出他的笔墨功底。

唐大康性格开朗、坦率、豪爽,也颇健谈,是一个极易结交的朋友。在他人生的每个阶段每个所到之处,他都时有好友相聚。1998年,唐大康因病逝世,带走了他的未尽之才,丢下了很多未竟之事。

追悼会上我为他写了两副挽联:

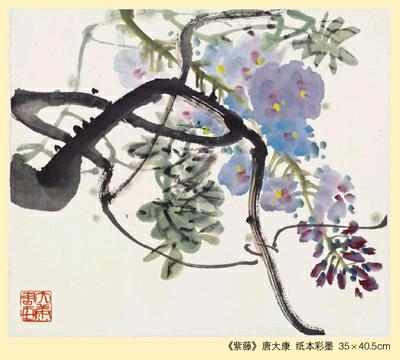

笔墨意匠挥洒率真性灵,梅诉清风,藤舞淋漓,苍茫犹闻《月光曲》;

豪放襟怀傲立峥嵘世事,峡悲断壁,滔咽浑茫,浩渺何归《大岳魂》。

混混沌沌浪浪苍苍豪放派画;

磊磊落落坦坦荡荡性情中人。

责任编辑 吴佳燕