甘肃岷县M S 6.6地震前天体引潮力与OLR异常间关系的研究

2017-09-04魏志恒康春丽马未宇

魏志恒 康春丽 马未宇

中国地震台网中心,北京市西城区三里河南横街5号 100045

0 引言

现今,遥感技术已成为大范围、快速、准实时、精确地获取地球物理信息的手段之一。前苏联学者Gorny等最早在1988年发现卫星热红外波段中的临震温度异常,他们在研究1984年中亚加兹利的一系列地震时意外发现,在震前10天左右时间,震中区2条断裂带交会部位上空的热红外辐射值出现异常现象。之后该技术被越来越多的地震工作者所关注。目前,基于统计学意义的热红外异常信息识别方法的图像解译(吕琪琦等,2000)、差值分析(Ouzounov et al,2004)、鲁棒技术(Robust Satellite Technique,RST)(Filizzola et al,2004)、亮温增温异常点对比(李金平等,2008)、基于数字图像增强技术的涡度计算(康春丽等,2009)以及基于时频域转化方法开展的小波和功率谱手段(Zhang et al,2010;叶秀薇等,2010)等,极大地推动了遥感在地震监测预测技术中的应用。地震的发生是地球内部的一种力学过程,但目前条件下地应力不可测,这使得地震预测研究陷入困难。而地面长波辐射与地应力变化间具有一定关联性(Wu et al,2006),因此,可将遥感地震观测技术引入地应力研究中。同时,当震源系统岩石中的构造应力达到或接近临界状态时,引潮力是触发地震的重要外部力学因素(Heaton,1975;李延兴等,2001),也是目前唯一可以预先计算的地球形变物理参数(武安绪等,2008),在时间指示上具有一定的优势。为此,本文将引潮力与地面长波辐射相结合,对甘肃岷县MS6.6地震开展研究。

1 构造环境

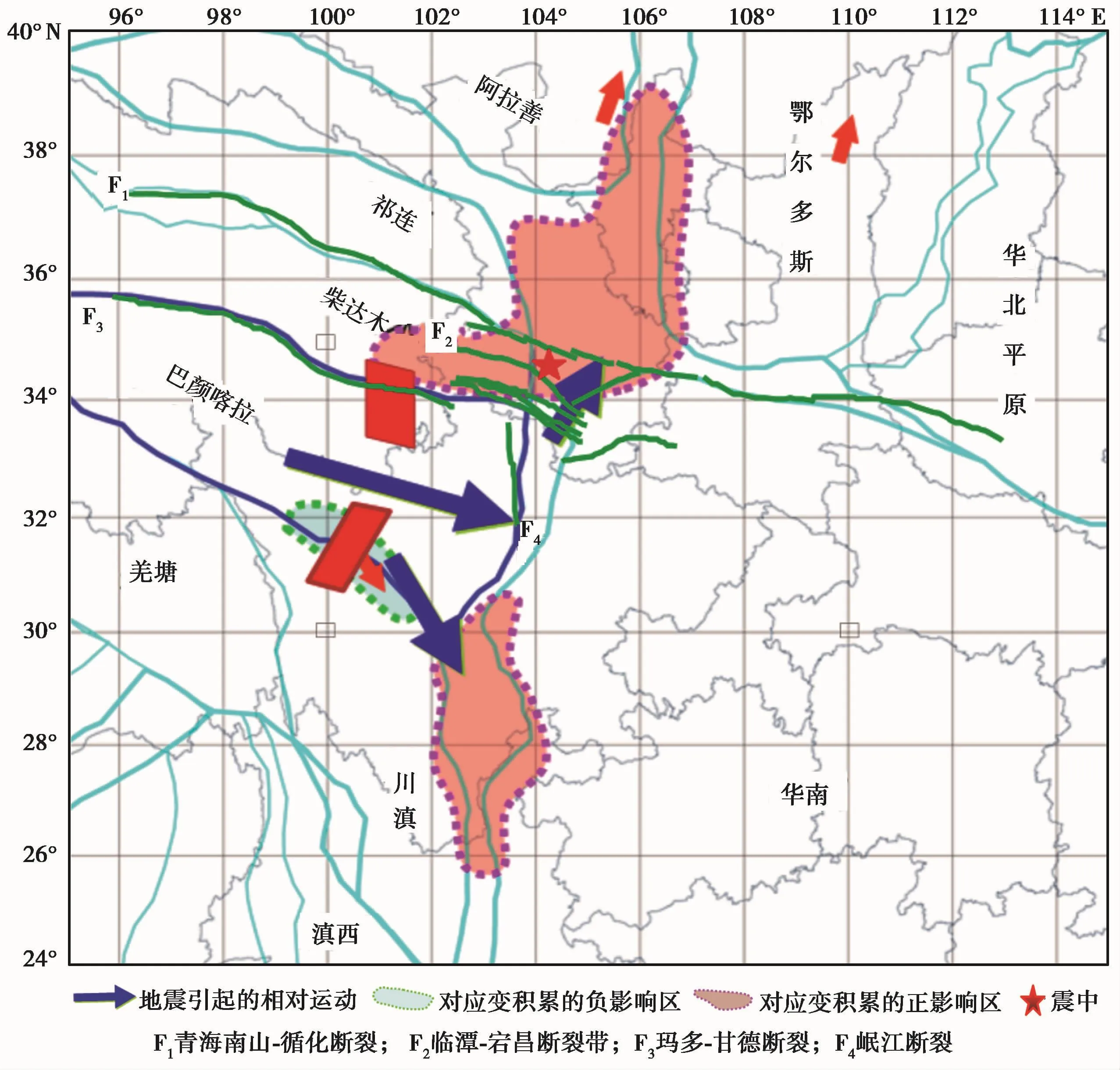

甘肃岷县 MS6.6地震发生于2013年 7月 22日 07时 45分,震中 34.5°N、104.2°E,震源深度20km(图1)。该地震发生在临潭-宕昌断裂带上,该区域也是汶川地震应变积累在巴颜喀拉块体东北部产生的左旋变形增强区(江在森等,2009),震源机制解显示发震构造属于逆冲型(邓起东等,2002)。

图1 岷山地震构造及汶川地震对区域应变积累的影响

2 引潮力作用

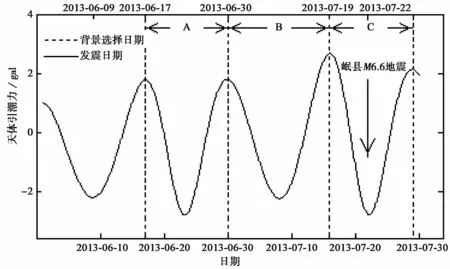

引潮力是周期性连续变化的,在不同的构造环境条件下,其触发地震时所处相位不同。已有研究显示,逆冲断层型构造区发震时引潮力值处于周期变化中的低谷相位(马未宇等,2006)。本文计算了岷县MS6.6地震震中及邻近区域2013年6月1日~7月31日的引潮力,结果如图2所示。由图2可见,天体引潮力经历了连续的高峰、低谷、高峰等3个明显的周期性(A、B、C)变化。7月22日发生地震时,引潮力处于低谷,显示引潮力诱发地震区域的构造属逆冲断层,与震源机制解的结论一致,表明引潮力对该地震确有一定的诱发作用。

图2 2013年7月22日岷县M S 6.6地震前后天体引潮力变化

3 OLR时空变化

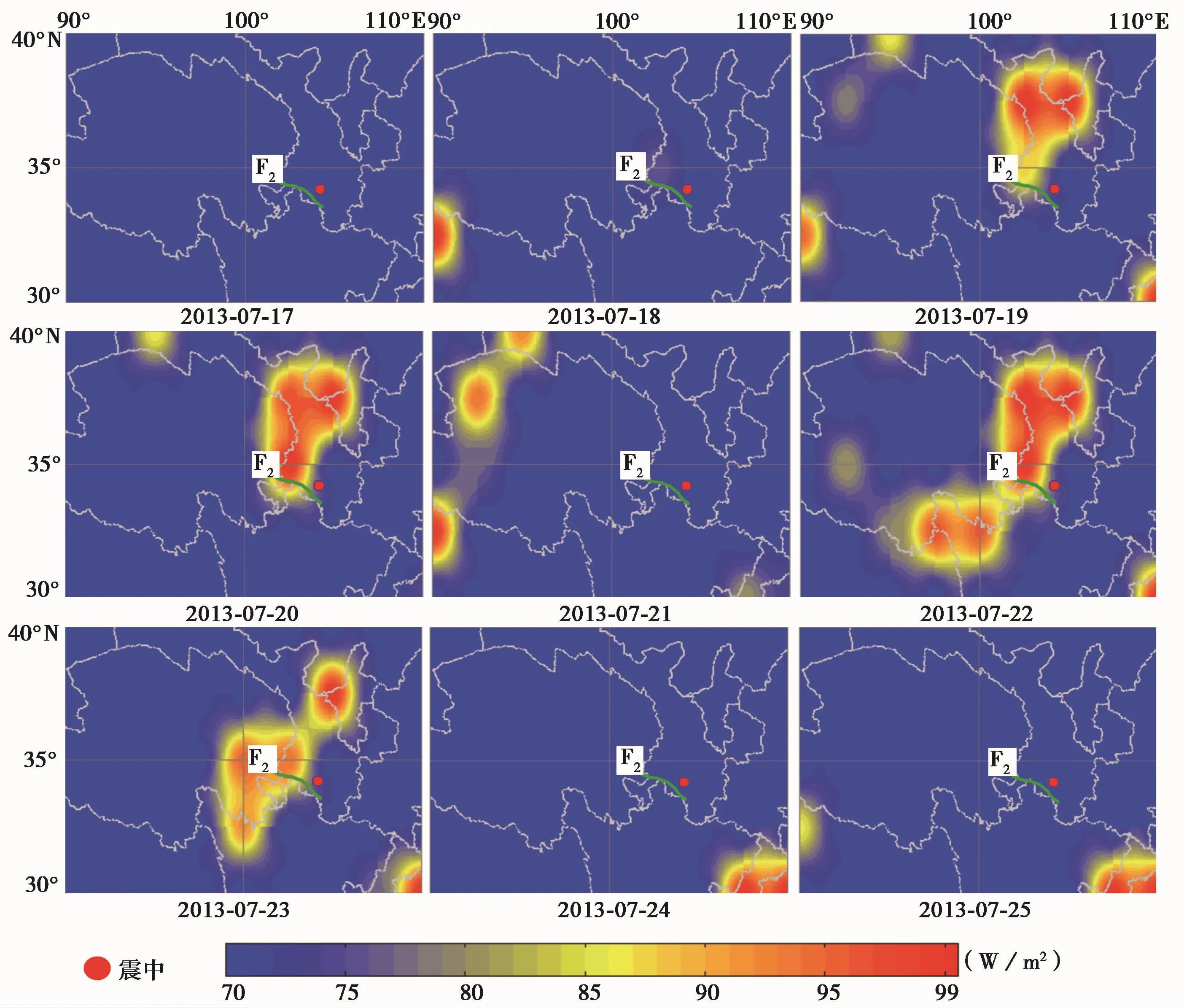

目前,在利用遥感技术开展地震活动监测的研究中,选择不同的遥感数据类型、遥感影像处理方法可能对最终结果产生很大影响。为减少云层的干扰,同时考虑到地球自身向外的辐射波段主要集中在长波,故本文选取能最直接反映下垫面属性、能量变化参量的大气窗口波段-地面长波辐射(OLR)数据为研究对象。为了保证数据的连续性和普适性,采用美国NOAA系列卫星的地面射出长波辐射产品,其空间分辨率为1°×1°,覆盖全球共360×181个格点,时间分辨率为1d,起止时间为1954~2013年7月30日。为避免以往统计处理方法采用5、15、30a为背景时因数据处理背景时间长度的差异而可能带来的不确定性,本文将引潮力引入临震OLR遥感热异常图像处理。对于岷县MS6.6地震,我们选取2013年7月16日(引潮力变化周期中最临近的高点转折点,同时也是引潮力作用转折点)OLR数据为参考背景值,将 2013年 7月 17~25日、空间范围(30°~40°N,90°~110°E)的相同时次、相同范围的逐日地面长波辐射值与该背景值相减,获得该地震前后逐日连续变化图像,以此作为临震异常分析的依据(图3)。

由图3可见,在研究区范围内震中及其邻近区域,地震前后OLR发生明显变化。2013年7月17日OLR处于平静状态,18日震中西北异常初现,增幅达到75W/m2,19日异常增强并向北部扩散,20日异常进一步增强,增幅达到98W/m2,21日衰减,22日发震当天再次出现辐射增强,并达到峰值,增强区域不仅覆盖震中而且涵盖了汶川地震后巴颜喀拉块体运动在该地区产生的2个大的对应变积累的正影响区。震后7月23日异常开始消减,但仍集中在2个大的正影响区。24日异常消失。由此可见,OLR异常在时间上经历了起始增温—异常加强—高峰—衰减—平静的演化过程;在空间分布上围绕2个大的对应变积累的正影响区运动扩展,且辐射异常位置与震中位置间有较好的空间对应关系。此过程与岩石在受力破裂过程中的空间演化,即挤压—岩石微破裂—岩石破裂扩展—应力闭锁—破裂终止具有较好的一致性(吴立新等,2004),基本反映了岩石构造应力加载—准静态成核—动态破裂—应力重分布—断层强度再恢复的演化过程(Yin et al,1991)。

图3 甘肃岷县M S 6.6地震OLR异常变化

4 结论和讨论

汶川地震后巴颜喀拉块体运动对应变积累的影响呈现2个大的主体区域,而岷县MS6.6地震发生在其北侧的应力累积区域(江在森等,2009)。基于引潮力周期获得的OLR异常图像出现在岷山附近,不仅在空间上覆盖了这2个应力增强主体区,而且异常时空演化过程表现出与岩石应力加载破裂过程明显的一致性,基本反映了该地区发震构造应力的变化特征。此外,引潮力具有明显的周期性,但并非在引潮力每个周期的相同相位处都必然发生地震,因此,如何判断地应力达到临界状态是一个关键问题(陈荣华等,2006)。本文依据潮汐周期得到热异常与构造应力环境一致的认识,进而认为,当震源处岩石的构造应力积累到岩石破裂滑动的临界状态时,天体引潮力变化可能触发地震,而地面OLR异常可能是该过程辐射物理量的表现。

引潮力可能为遥感地震监测提供确定的异常起始时间指示,而消除背景选择的随意性,则可能将震前OLR异常通过天体引潮力而统一在力学基础上,进而揭示发震构造环境在应力—应变—破裂的演化过程中遵从应力—微破裂—破裂—闭锁的特点,通过遥感地震监测获得的影像演化也可能符合该特点,而非零星、多旋回、跳跃等。但是引潮力变化究竟如何调制、触发地震的,如何影响辐射异常的,特别是对于复杂的下垫面条件下的地震,受地形、地貌以及大气环流等非震因素的影响,其机理还不清楚。今后需要深入研究引潮力诱震模式的物理机制,探索辐射异常的前兆性与规律性特征,以提高特定区域强震的预测能力。此外,震前7月21日的OLR衰减过程可能表征的岩石应力闭锁期现象可能为地震的发生提供指示。

致谢:感谢申旭辉研究员在写作思路上的指导。