汶川地震前后太原盆地应力场变化特征研究

2017-09-04张淑亮刘瑞春王霞

张淑亮 刘瑞春 王霞

1)山西省地震局,太原市旧晋祠路二段69号 030021

2)太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原市太原基准地震台 030025

0 引言

2008年5月12日汶川8.0地震后,山西断陷带长达3年7个月的4级地震平静被2009年山西原平4.2级地震打破,2010年山西地区又相继发生了河津4.8级、大同4.7级和太原4.6级等一系列地震。除此之外,山西部分前兆测项数据在汶川地震后也出现明显的转折,特别是位于山西中部太原盆地的太原地震台监测到的一些前兆异常,其变化幅度之大是自观测以来罕见的。因此,研究汶川地震前后太原盆地应力场变化特征对于异常性质的判定以及山西地区未来地震活动性的预测尤为重要。

地应力是导致各种构造变形的力学因素,如何测定其方向和强度、研究其空间分布及随时间的变化,对于探索地震的孕育及发生是非常必要的(王凯英等,2012)。一些学者在研究强震前震源应力场的变化时发现,7级以上强震前震源应力场中2个主应力轴的空间取向有时会发生逆转(成尔林等,1985);1991年大同-阳高5.9级地震前震源应力场中2个主应力轴的方向曾发生逆转,主压应力轴逆转时间约为10个月,主张应力轴逆转时间为2个月,震前2个月2个主应力轴的方向、仰角都恢复到正常状态(刘巍等,1999)。2008年汶川地震前,山西断陷带呈相对均一的NW向拉张,震后以构造挤压为主,南端为强烈拉张,主压应力最高值为前期的5~6倍,主张应力最高值为前期的2倍,主压应力方向自北向南由NW向转为NEE向。这表明汶川地震后鄂尔多斯块体与华北平原块体之间相对挤压、扭错作用增强,并导致山西断陷带地壳形变与构造应力场变化明显(刘峡等,2013)。目前,由震源机制信息尚不能直接提供发震构造的应力大小,而通过一些现场应力测量手段虽能获得主应力的大小和方向,但因测量深度有限,使得直接探测震源深度上的应力状态非常困难。而地震视应力可用来研究震源区的应力水平,GPS能观测到大区域的地球表面位移场随时间的变化,两者结合则能得到地球内部应力场变化在地面的形变响应的分布(张正涛等,2005)。因此,本文利用小震震源机制解、地震视应力、GPS测量结果等资料,对汶川地震前后太原盆地应力场变化特征进行研究,以期为探讨该地区未来地震活动趋势提供构造应力场变化的背景依据。

1 太原盆地应力场特征

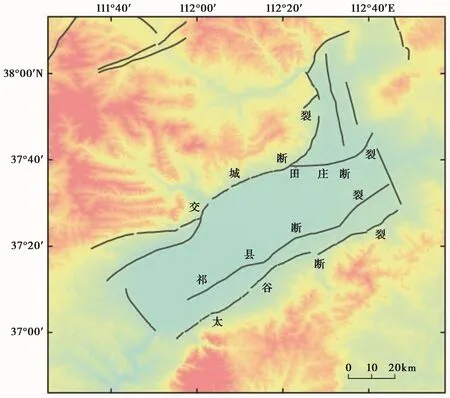

太原盆地是山西断陷带内一系列新生代断陷盆地之一,也是山西断陷带地震活动最频繁的地区之一。它位于断陷带中部,是一个呈NE向的规则的矩形盆地,东、西边界分别为太谷断裂、交城断裂,且分别与太行山、吕梁山相隔。盆地的地震活动不仅受西、东2大断裂带的控制,也受断裂带内外缘周围伴生的纵横交错的较小断裂的影响(图1)。

图1 太原盆地构造背景

太原盆地地壳应力场具有显著的局部小区域应力场特征,即以NW-NNW向水平拉张、NE-NEE向挤压作用为主;一条地震节面走向为NNE-NE,与主要构造线一致,另一条地震节面为NWW,与盆地走向斜交;走向NNE的地震断裂多为走滑、近走滑,走向NWW的地震断裂则以近走滑兼有斜滑分量为主,震源类型多为走滑-近走滑,兼有一定的斜滑分量,该应力场控制着太原盆地的中小地震活动;平均应力场主压应力方向N70°E,主张应力方向N340°W,仰角小于10°,中间应力轴直立;2条地震节面一条取向16°,另一条取向106°,且相互垂直,均为大角度的正断层,震源错动为走滑类型。该结果与华北区域应力场的研究结果极为相似,说明太原盆地的现代地壳应力场仍严格受华北区域应力场的控制,其地震活动也是在华北区域应力场的作用之下发生的(刘巍等,1994)。小震综合断面解结果显示,主压应力轴方位 45°~52°,仰角 23°~86°;主张应力轴方位 132°~154°,仰角 4°~15°,应力场表现为NW-SE向至NNW-SSE向的水平伸展应力场(徐志斌等,1998)。太原盆地的地块具有右旋的性质,并经受着NE-SW向挤压与NW-SE向拉伸,与山西地区以NE-SW向为主压应力的现代应力场一致(杨承先,1996)。上述研究结果均表明,NW-NNW向水平拉张与NE-NEE向挤压为太原盆地应力场的主要特征。

2 汶川地震前后太原盆地应力场特征

2.1 应力场变化特征

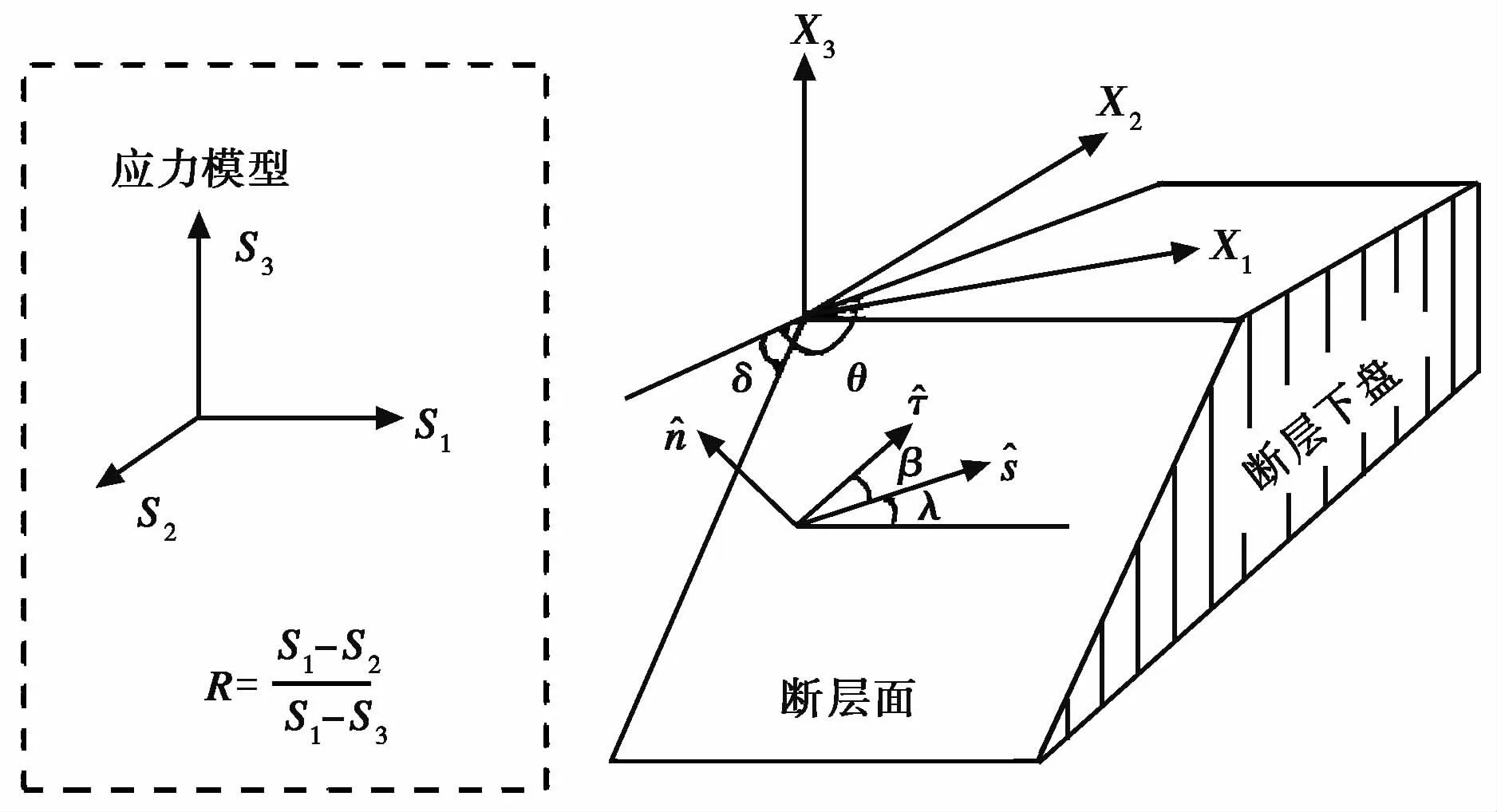

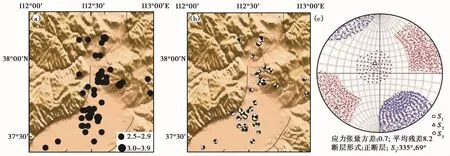

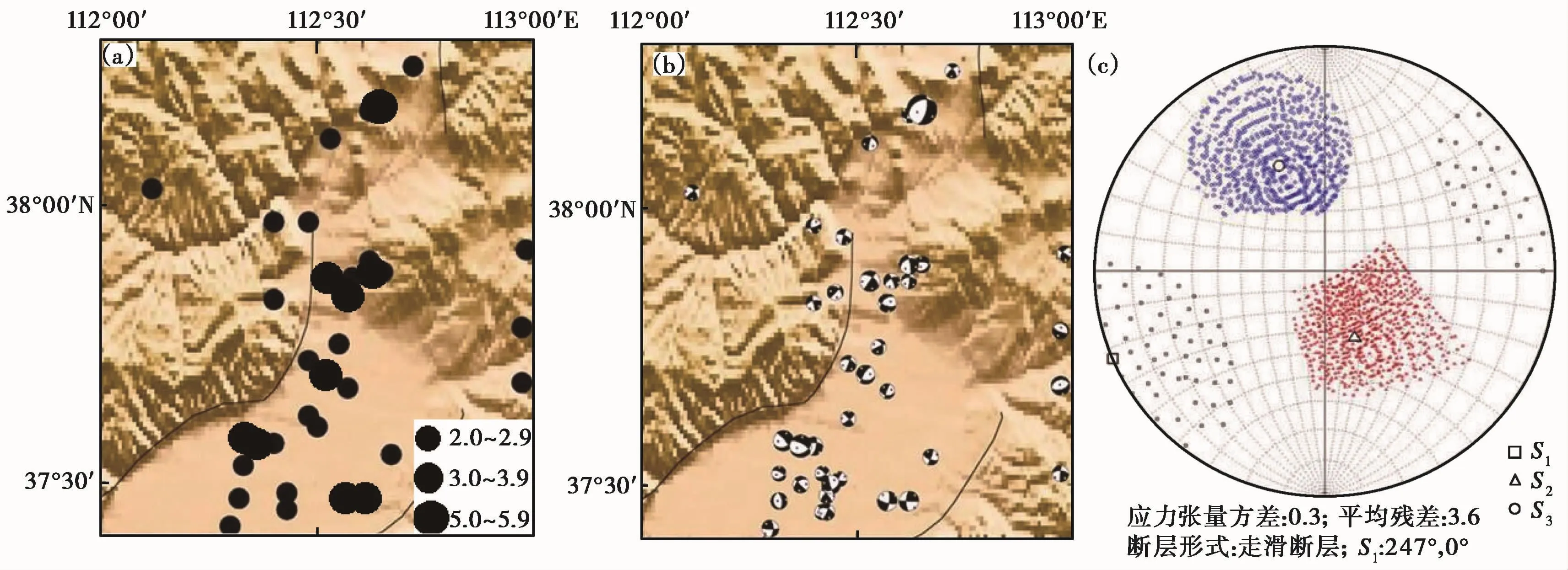

对汶川地震前后太原盆地2.5级以上中小地震的震源机制解分别进行了计算,并以断层滑动方向与最大剪应力方向的残差最小为依据获得最优应力模型,进而得到主应力方向(Gephart,1990)。该方法假定:①在一定时空范围内,研究区内的应力场是均匀的;②断层滑动方向与断层面上最大剪应力方向一致。应力是相对称的二维张量,有6个独立的参数,由于只有偏应力张量才能产生剪应力,因此,在只考虑构造应力张量的偏应力张量(含义是对角线之和为零)以及人为规定六面体剪应力大小的情况下,断层面上的剪应力方向只依赖于4个参量,即3个主应力方向和1个应力大小量值R(指中间主应力相对于最大、最小主应力的大小,R=(S1-S2)/(S1-S3)。其中,S1、S2、S3分别为最大、中间和最小主应力,取压应力为正)。R的大小反映出中等主应力的相对大小。上述4个应力参数的任何一种组合都可作为一个应力模型,与观测数据拟合最好的模型则为最优模型。在应力张量结果的基础上进一步求取β角度(单个震源机制的滑动矢量与在应力张量作用下产生的滑动矢量之间的夹角)来表征震源机制一致性(图2),并采用不同的颜色绘制研究区域各个节点应力场非均匀性的空间分布;同时采用多个震源机制解的平均β角度在不同时段的变化跟踪分析太原盆地应力场随时间的变化,计算结果见图3、4。由图3、4可见:①汶川地震前太原盆地小震震源球所显示的震源错动是以正断地震活动为主兼有少量的走滑分量,最大压应力主轴为NNW-SSE向,仰角 69°;最大张应力轴为 NNE-SSW向,仰角6°,构造应力场以 NNE-SSW向拉张应力为主。②汶川地震后太原盆地小震震源球所显示的震源错动是以走滑为主,最大压应力主轴为 NEE-SWW向,仰角0°;最大张应力轴为 NNW-SSE向,仰角54°,构造应力场以NEE-SWW向挤压应力为主。

图2 单个震源机制的滑动矢量与在应力张量作用下产生的滑动矢量之间的夹角(据Lu等(1996))

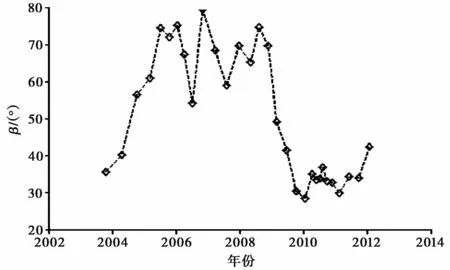

由于单个震源机制的滑动矢量与在应力张量作用下产生的滑动矢量之间的夹角β可表征震源机制一致性参数,因此,可利用β值随时间的变化来分析应力场的变化特征。图5给出了2002年以来太原盆地小震震源β值随时间变化曲线。由5图可见,汶川地震前震源机制解3个主应力方向较为凌乱,汶川地震后趋于稳定,且接近背景构造应力场(李丽等,2015)。

图3 太原盆地2002~2008年2.5级以上地震(a)、震源球分布(b)及应力场方向(c)

图4 太原盆地2009~2012年2.5级以上地震(a)、震源球分布(b)及应力场方向(c)

图5 应力场随时间的变化

2.2 形变速率场和应变率场特征

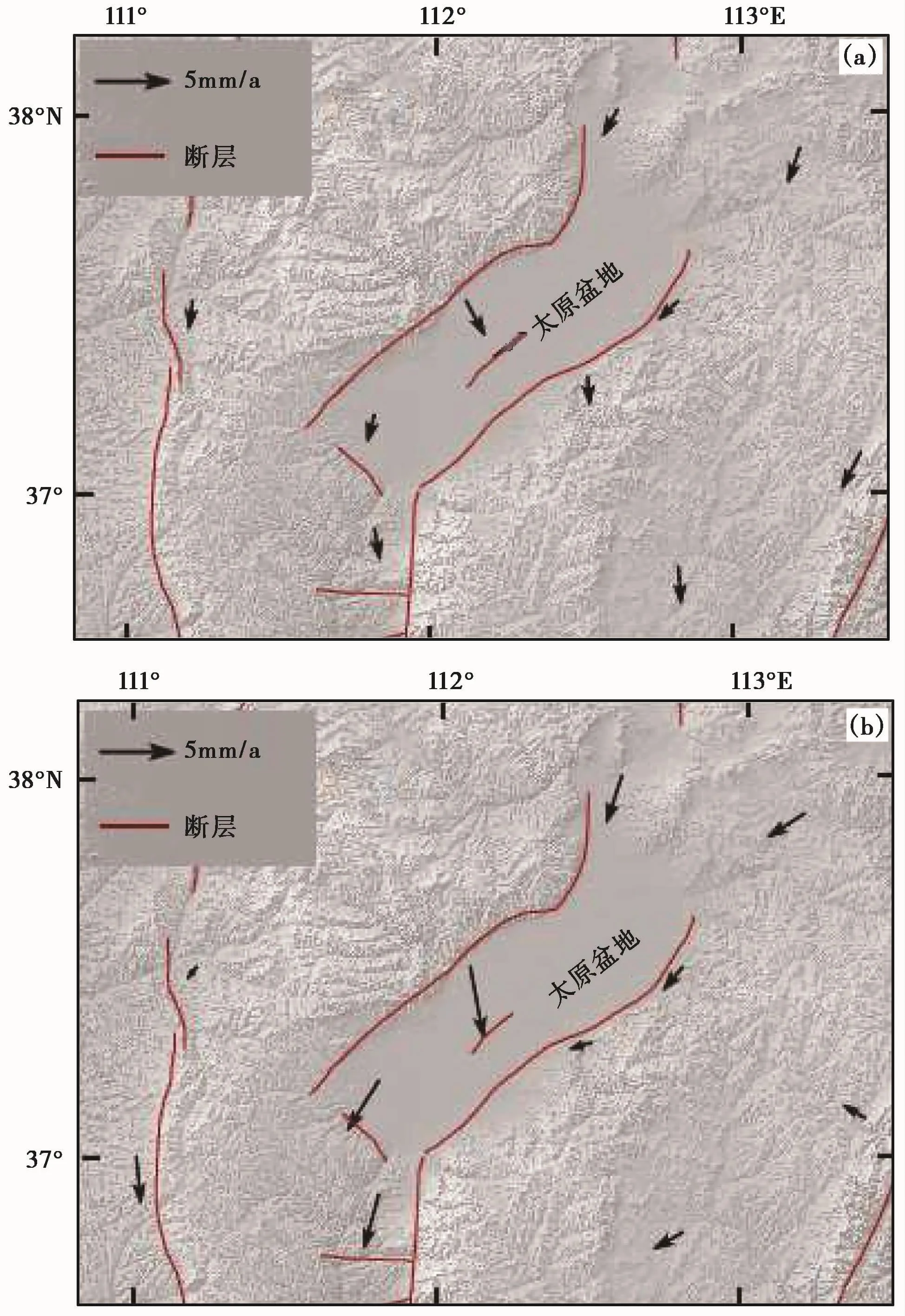

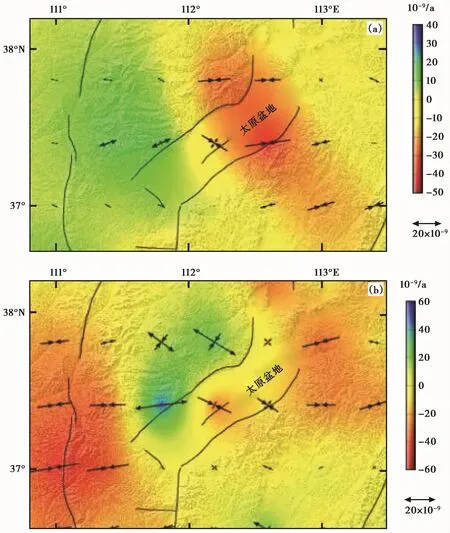

利用汶川地震前后山西地震带GPS水平形变速率场计算了应变率场,应变率场计算是将计算区域分为0.4°×0.4°的网格,对于每个待计算的网格点,联合周边一定距离范围内的GPS站点的速率场,基于最小二乘法估算平均应变率场,所使用的速率场数据是根据GPS站点至待计算格网点的距离取不同的权重(刘瑞春等,2014)。结果表明:①汶川地震前太原盆地水平形变速率场运动方向以近SN向为主,兼有少量的SE向,平均速率约为2mm/a;汶川地震后水平形变速率场运动方向向西偏转,转为SSW向或SW向,SE向的运动也转为SSE向,平均形变速率有所增加,约为4mm/a(图6)。②汶川地震前太原盆地应变率场以近EW向的压应力作用为主,兼有NW向的压应力,最大主应变约为-2.6×10-8/a;汶川地震后应变率场仍以挤压变形为主,但应变有所减小(图7)。

图6 太原盆地GPS形变速率场

从应变率场的大小来看,汶川地震前,张应变分布在交城断裂下盘的西南方向,压应变分布在交城断裂北段的两侧;汶川地震后,最大张应变向交城断裂靠近,且距离断裂愈近,张应变愈大。从应变率场的方向来看,汶川地震前,张应变方向基本与交城断裂平行,为近NE向,压应变与交城断裂垂直,为近EW向,与华北地区NW-NNW向的水平拉张应力场特征明显不同;汶川地震后,张应变几乎逆时针旋转了90°,由平行于交城断裂方向转为垂直于交城断裂的方向,即NW向,接近华北地区NW-NNW向的水平拉张区域应力场的特征(图7)。该现象与由太原盆地小震震源机制解反演的结果类似,表明汶川地震后太原盆地应变率场不仅在大小上出现显著的改变,而且其方向也发生了逆转。

图7 太原盆地GPS应变率场

2.3 地震视应力变化特征

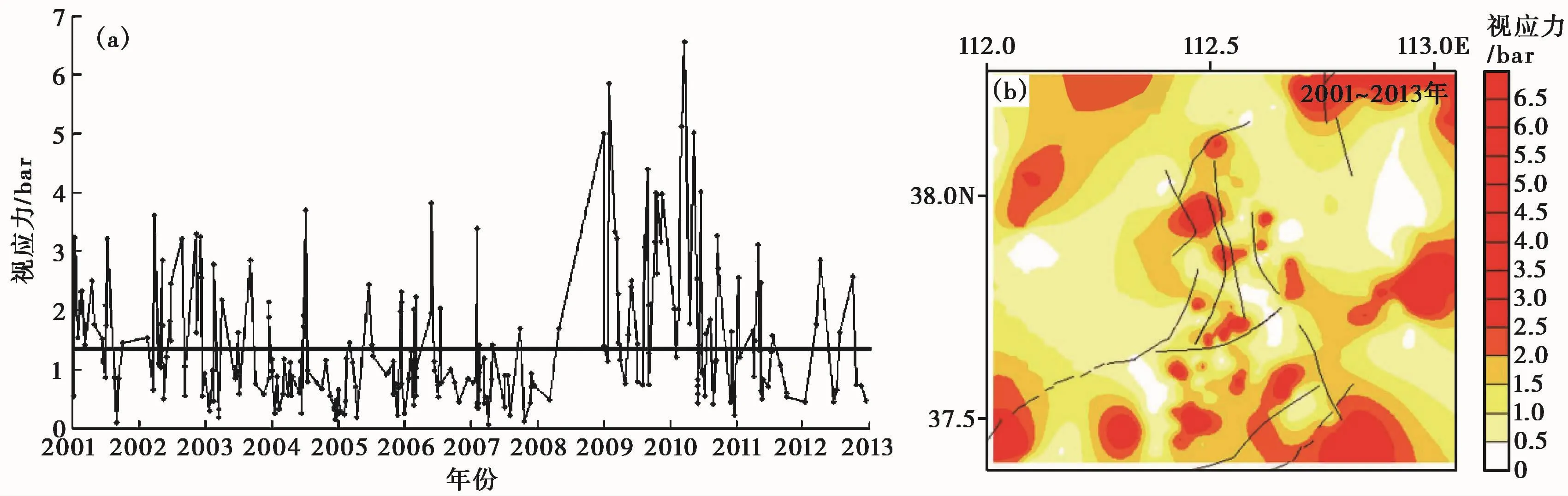

利用2001~2013年太原盆地及邻区ML≥2.0地震波形数据计算得到单个地震的视应力值。考虑到视应力计算条件,在近震源条件下,选用震中距≤200km、信噪比较高、记录清晰的台站波形数据。在去倾斜、仪器响应校正处理后,选取S波段1.0~20.0Hz范围内的波形进行震源谱计算,最终取得300余次地震的震源参数。

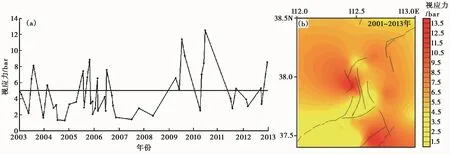

图8、9为太原盆地2.0~2.9级、3.0~3.9级地震的视应力随时间变化曲线以及空间演化图像。由图8、9可见:①太原盆地2.0~2.9级地震视应力多年平均值为1.2bar,汶川地震后视应力值明显增大,最大为2010年3月20日2.8级地震,其视应力值达到6.6bar,是多年平均值的5.6倍。从同时段的等值线图可以看出,在交城断裂的南、北段均存在高值区。②太原盆地3.0~3.9级地震视应力多年平均值为4.7bar,汶川地震后视应力值明显增大,最大为2010年6月24日3.4级地震,其视应力值达到12.5bar,是多年平均值的2.9倍。从同时段的等值线图可以看出,在交城断裂的北部边界存在高视应力区。

图8 太原盆地2.0~2.9级地震视应力随时间的变化(a)及相应的等值线(b)

图9 太原盆地3.0~3.9级地震视应力随时间的变化(a)及相应的等值线(b)

由于地震视应力常被用来研究震源区的应力水平,即地震视应力越高,震源区的应力水平就越高;反之,震源区的应力水平则低(陈学忠等,2003)。地震视应力还可作为该地区背景应力水平的一个间接估计(吴晶等,2004)。王琼等(2005)认为,视应力确实能反映应力场的演化过程,故实时追踪视应力的变化可作为地震危险性判定的依据。太原盆地2.0~2.9级、3.0~3.9级地震视应力在汶川地震后出现大于背景值的高值异常,高视应力异常出现的时间与太原盆地区域应力场发生转折的时间具有准同步性的特点。因此,这种异常现象可能也反映出该地区应力水平由低向高增强的过程。

3 结论与讨论

3.1 结论

通过对汶川地震前、后太原盆地小震震源机制解、GPS速率场和应变率场以及地震视应力等特征进行分析,可得到如下认识:

(1)汶川地震前小震震源机制解反演的太原盆地构造应力场以NNE-SSW向拉张应力为主,与华北地区构造应力场所表现的特征不同,显示以局部应力场活动为主的特点;汶川地震后构造应力场以NEE-SWW向挤压应力为主,与华北地区构造应力场基本相同;由单个震源机制一致性参数β所反映的3个主应力方向在汶川地震后也由较为凌乱的局部应力场转为且接近背景构造应力场。这些特征表明汶川地震后太原盆地区域应力场发生了改变。

(2)汶川地震后太原盆地水平形变速率场不仅在方向上发生了改变,而且平均速率也有所增加,约为原来的2倍;应变率场也是由以局部应力场作用为主的特点转为接近华北地区应力场的特点,且与由太原盆地小震震源机制解反演得到的构造应力场有类似的特征。

(3)汶川地震后太原盆地2.0~2.9级、3.0~3.9级地震视应力分别出现大于背景值5.6、2.9倍的高值异常,且高视应力异常出现的时间与太原盆地区域应力场发生转折的时间具有准同步性,这种异常现象可能也反映该地区应力水平由低向高增强的过程。

(4)汶川地震对太原盆地构造应力场的影响较为显著,不仅改变了应力场作用的方向,而且也改变了应力值的大小。即由震前的NNE-SSW向拉张应力的局部小区域应力场为主的特点,转为震后NEE-SWW向挤压应力为主且接近华北地区应力场的特征。这一变化态势有利于局部应变能的积累,可能是太原盆地中小地震活跃的诱发因素。

3.2 讨论

(1)如前所述,汶川地震后小震震源机制解、地震视应力、GPS水平形变速率场和应变率场等均发生了显著改变,它们在时间上具有准同步性的特点;由震源机制解和GPS求得的应力场在汶川地震前、后也具有一致性,即由震前NNE-SSW向拉张应力的局部小区域应力场为主的特点,转为震后NEE-SWW向挤压应力为主且接近华北地区应力场的特征。

(2)由于汶川地震的最根本动力来源为印度板块向北推挤青藏高原,使青藏高原和华南地块之间相对运动在断裂带上产生的能量积累和释放(张培震,2008;朱守彪等,2009)。由于构造边界带位于不同块体的衔接部位,构造运动在很大程度上取决于周边块体的相对运动态势。尤其是边界带地壳破碎程度高,断层密集分布且活动性强,即使周边块体运动发生微小变化,也会导致其运动、形变和应力格局显著改变。而位于山西断陷带中部的太原盆地正是处于这样的构造部位,因此汶川地震破裂带的北段逆冲、右旋破裂方式,将直接影响到太原盆地的构造格局。

2008年汶川8.0级地震后,在华北地区的西南区域,尤其是太原以南的山西断陷带优势位移方向向北,这种位移方向几乎与震前的方向相互正交的现象,是由于龙门山断裂带的右旋破裂导致其西北向物质向东、北方向移动,到鄂尔多斯块体的东南边缘基本上是向北移动,而山西带的南端与此位移方向完全一致(杨国华等,2009);中国大陆东、西部相对运动更为强化,鄂尔多斯块体与华北平原块体相对挤压和扭错显著增强,导致山西带形变场与构造应力场由原来的构造拉张转为构造挤压。这一变化态势有利于局部应变能积累,很可能是近一时期山西断陷带中小地震活跃的诱发因素,并有利于区域强震的孕育、发生(刘峡等,2013)。

汶川地震震源机制结果也表明,汶川地震为龙门山断裂的逆冲兼走滑运动引起的,其有利于华北地区NE向断层的右旋走滑运动。山西断陷带内的断层多属于NE走向,受汶川地震的影响较为显著。2009年3月山西断陷带长时间4级地震平静被打破,2010年中强地震持续活跃现象,特别是太原盆地构造应力场的改变等现象即是汶川地震引起的区域壳-幔应力场调整和扩散传播所致。

(3)汶川地震后太原基准地震台先后出现了井水位、体应变、水准等前兆异常,且异常形态均反映出台站处在压应力环境中,与汶川地震前显示的张性应力环境截然不同。前兆异常所表现的特征与小震震源机制解类似,表明这些异常与构造活动有关。

(4)山西地震带一些中强地震前,太原盆地小震综合断面解存在以小区域应力场作用为主的特点转为受华北区域应力场控制且接近华北构造应力场的特点(刘巍等,1994)。而在汶川地震前长达6~7年的时间里(2002~2008年),地震记录显示的太原盆地小区域应力场以NNE-SSW向拉张为主,这一结果与现有的很多 GPS研究结果(汶川地震以前(1999~2007)山西带以张性变形为主(主张方向为 NW-NWW向))、刘巍等(1994)的有关 1970~1992年地震震源机制解的结果(太原盆地主张方向为NW-NWW向)以及若干地震、地质研究结果(太原盆地应力场特征总体上与华北地区构造应力场一致)截然不同。这是由于刘巍等(1994)研究结果所使用的是1993年以前的地震,且将整个太原盆地作为1个构造单元进行研究。而太原盆地内部构造极其复杂,应力场在不同区域表现的特征各不相同,特别是在太原盆地以北的交城断裂晋祠段附近,应力场与盆地的整体应力场存在很大的差异。2001年中国大陆西部发生的昆仑山口西8.1级大震在一定程度上改变了山西构造带的应力状态。该地震震前最大主压应力轴以NW向分布为主,震后转变为NE向分布为主。而在具有小区域应力场特征的交城断裂晋祠段附近地区,这次地震后主压应力轴也转为NW向,与太原盆地NE向主压应力轴明显不同(王凯英等,2012),但与本文的研究结果一致。2008年汶川8.0级地震后,太原盆地应力场也由小区域应力场转变为接近华北地区构造应力场。这种差别可能是区域应力场的作用增强、山西地震带中强地震逐渐活跃的一种显示。汶川地震后山西地区发生的一系列中强震也印证了这一观点。

(5)汶川地震对太原盆地构造应力场影响显著,因此系统研究两者之间的关系,对准确把握太原盆地乃至山西地震带地震形势具有一定的重要意义。