2016年5月22日辽宁朝阳4.6级地震震源机制和震源深度研究

2017-09-04张帆韩晓明郝美仙李娟

张帆 韩晓明 郝美仙 李娟

内蒙古自治区地震局,呼和浩特市哲里木路80号 010051

0 引言

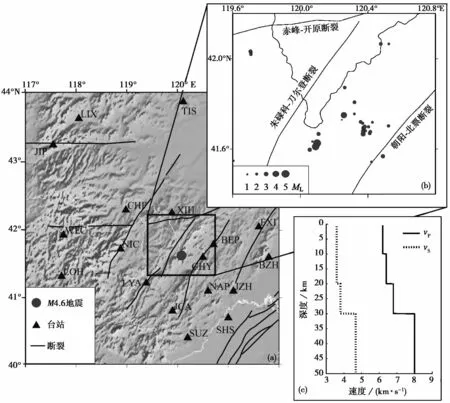

2016年 5月 22日 17时 08分,辽宁朝阳县相继发生 4.6级(41.62°N,120.10°E)、4.3级(41.63°N,120.08°E)2次地震。2次地震震中相距约 2km,距朝阳市区约 30km,该地震发生在朝阳-北票断裂与朱碌科-叨尔登断裂之间。

地震震源机制是描述地震的重要参数,在地震学研究中具有重要作用,利用该参数可以确定地壳深部应力场。震源机制解的研究方法主要包括经典的 P波初动法(许忠淮等,1983;俞春泉等,2009;胡幸平等,2008)、P波和 S波初动法(Nakamura,2002)、S波和 P波的振幅比方法(梁尚鸿等,1984;胡新亮等,2004;Hardebeck et al,2002)、初动结合振幅比的方法(Snoke et al,1984)及波形反演法(Zhu et al,1996;Minson et al,2008)。目前,结合近震和区域地震记录的 CAP(Cut and Paste)方法(Zhao et al,1994;Zhu et al,1996;韦生吉等,2009;韩晓明等,2015)通过对Pnl波和面波用不同的时移进行拟合,降低了反演对波速模型的依赖性,而Minson等(2008)提出的全波形反演地震矩张量(TDMT_ISO)的方法,对于波速模型的要求则较高。

震源深度是地震学研究的关键参数之一,也是目前难以准确测定的参数之一,对于地球科学研究有着十分重要的意义(高原等,1997),其精确测定有助于进一步了解地震活动与断层之间的关系(Galdeano et al,1995);而震源位置、发震时刻和余震深度的展布反映了主震发震断层的几何形态,可为探索地震孕育、发生的深部环境提供依据(Wu et al,2004);发震层深度反映了介质的流变性质,是确定发震断层及周围断层地壳介质脆性-韧性转换的重要指标(Stein et al,1986)。基于地震波到时信息测定震源深度时,在求解过程中要同时求解震中位置、震源深度、发震时刻等,各参数之间的相互影响使得震源深度的精度亦受到影响;使用近震的走时测定震源深度时,其精度还受到地震台网密度的限制,只有当近台震中距小于2倍震源深度时,才可能得到较高的精度,但大多数地区的台网密度无法满足(Mori,1991)。用近震深度震相 sPL、sPg、sPmP、sPn也可测定震源深度(高立新等,2007;崇加军等,2010;王登伟,2011)。Greensfelde(1965)提出了利用同一台站记录到的 Pg-Pn波到时差确定震源深度的方法。朱元清等(1997)提出了利用远处台站的Pn波与近处台站的Pg波到时差Pg-Pn来确定震源深度的PTD方法,由于近台的Pg波和远台的Pn波均为初至震相,故提高了震相识别和到时拾取的准确性。

本文利用多种方法研究辽宁朝阳M 4.6地震的震源机制解(P波初动、CAP、TDMT方法)和震源深度(CAP、PTD、sPn-Pn方法),并对比不同方法的测定结果,以验证结果的可靠性,对M 4.6地震附近区域的中小地震重新定位(hypoDD方法)并拟合了断层面特征,结合震源机制解、震源深度和中小地震重新定位结果,对朝阳M 4.6地震的发震构造和震源区应力特征作出初步推测。

1 构造背景和数据资料

2016年5月22日辽宁朝阳县4.6级地震发生在朝阳-北票断裂与朱碌科-叨尔登断裂之间,2条断裂为平行的活动断裂。朝阳-北票断裂位于辽宁省朝阳市北票一带,长约200km,是辽宁省著名的逆掩断层,为辽西地区地震较活跃的地区。朝阳-北票断裂位于辽西隆起带,伴随着东北向构造的是一系列NE向断裂,如间山西侧断裂、朱碌科-叨尔登断裂等,其中,规模较大的是朝阳-北票断裂(夏怀宽等,1986)。朝阳-北票断裂、朱碌科-叨尔登断裂为辽西地区第四纪活动性断裂。朝阳-北票断裂的主要活动地段为断裂北段的朝阳-北票一带,活动时代为中晚更新世,活动方式以粘滑为主兼有蠕滑。朱碌科-叨尔登断裂无明显的分段活动特征,主要活动时代为早-中更新世,活动方式仍以粘滑为主兼有蠕滑(张先泽等,1995)。

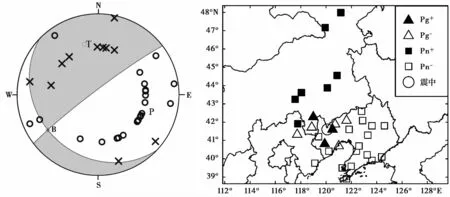

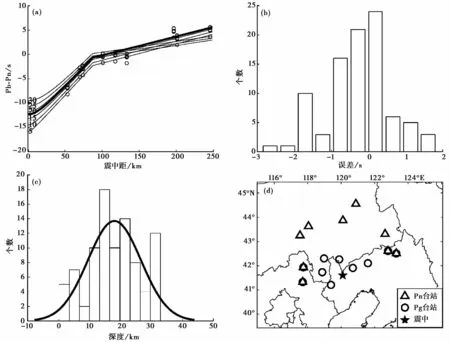

2008年数字地震台网运行以来,震源区域(41.2°~42.4°N,119.0°~120.0°E)记录到 46次地震。图1给出了M 4.6地震震中和台站分布(图1(a))、震源区域中小地震分布(图1(b))、选用的速度模型(图 1(c)),模型来自 Crust 2.0。由图 1(b)可见,M 4.6地震附近的小地震主要分布在2条平行断裂之间,呈NNE、NWW两个方向的分布。

2 原理和方法

在本文中,我们利用 P波初动、CAP、TDMT等方法测定震源机制解,利用 CAP、PTD、sPn-Pn等方法测定震源深度。

图1 地震、台站和速度模型

2.1 P波初动方法

根据地震台站的P波初动符号求解地震震源机制的原理是:根据震中位置计算到达观测到P波初动地震台的P波射线的方位角和偏垂角;按照计算的台站P波初动的方位角和偏垂角,将P波初动符号标在震源球上;寻找震源机制的2个节面,使得震源球划分为4个面积相等的区域,并使观测P波初动符号与震源机制模型所预测的P波初动符号相差最小(万永革,2016)。

2.2 CAP方法

CAP方法是一种利用体波和面波联合进行反演的方法,其主要思想是:将近震整个波形分为P波部分(Pnl)和面波部分(Sur),对2部分的三分量共5个部分(Pnl不存在切向分量)给定不同的权重进行反演,分别计算实际地震记录和理论地震图的误差函数,在给定参数空间范围内采用格点搜索法进行网格搜索,得到相对误差最小时的震源机制解和震源深度。根据Zhu等(1996)的分析,受几何扩散效应的影响,拟合误差随震中距的增加而明显衰减,为了补偿这种衰减,CAP方法使用震中距校正后的绝对误差作为误差函数,其定义为

其中,u为观测地震位移;s为理论地震位移;r为震中距;r0为参考震中距,设为100km;p为指数因子,一般体波 p=1.0,面波 p=0.5。

2.3 TDM T方法

Dreger(2003)、Dreger等(1993)提出了利用区域长周期体波三分量波形在时间域反演地震矩张量的 TDMT方法(Time-Domain Moment Tensor)。该方法选取2m in长周期三分量地震波形数据以及区域观测三分量体波中的Pnl波形数据,使用方差缩减值来确定最优的震源深度和震源机制,方差缩减值VR的定义为

其中,data为观测数据;synth为格林函数,对所有台站的所有分向求和。在反演计算前,需要对地震数据进行预处理,首先对观测波形进行去均值、去倾斜分量,同时反褶积仪器传递函数;然后对记录积分,并将波形分别旋转到切向、径向和垂向;最后使用Butterworth带通滤波器将观测资料滤波到需要的长周期频段,从而抑制噪声(Zoback,1992;Pasyanos et al,1996;Fukuyama et al,2000)。

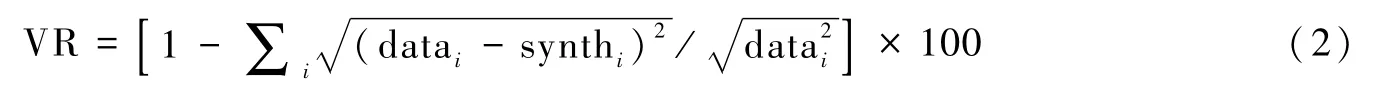

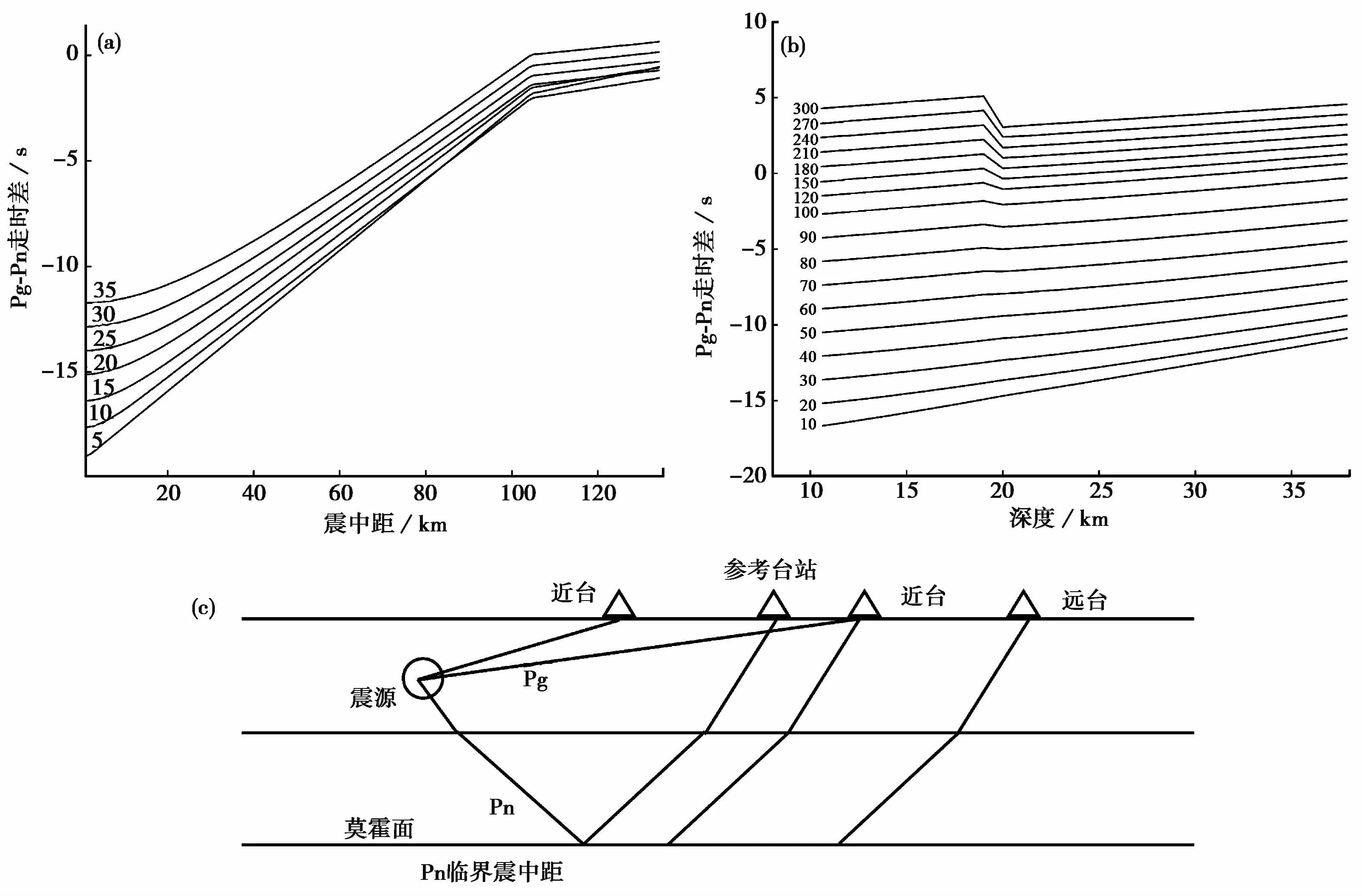

2.4 PTD方法

PTD方法利用不同震中距上的初至震相,将远台初至到时Pn作相应变换后折合为近台Pn到时(近台折合Pn到时=远台Pn到时-莫霍面波速×震中距差)。当震中距大于Pn临界震中距时,将远台Pn折合为近台Pn走时,根据Pg-Pn走时差与深度间的关系来测定震源深度。当震中距小于Pn临界震中距时,将远台Pn折合为参考台站Pn走时,通过Pg走时与参考台站Pn走时的走时差计算震源深度(朱元清等,1990、1997)。走时差是以 Pn震相出现的临界震中距为界分段定义的,图2(a)给出了不同震源深度时走时差与震中距间的关系,图2(b)给出了不同震中距时走时差与深度间的关系。由图2(b)可见,当震中距超过一定值时,走时差和深度的对应不是唯一的(与速度模型有关),此时通过Pn的走时约束也可以确定唯一的深度。按上述方法,每个走时差得到1个深度结果,如果有n个Pg走时和m个Pn走时,通过折合方法就可以得到n×m个走时差,并计算出n×m个深度结果。利用高斯分布拟合多个深度结果的频次,得到最优的深度结果,使用95%信度的置信区间估算误差。

2.5 sPn-Pn方法

震相sPn是测定近距离(Δ<1000km)、浅源地震(震源在地壳内)震源深度的可识别的震相。当地震发生在地壳内时,S波射线入射地表后SV成分会发生反射,并会转换为P波后入射到莫霍面。当入射角为临界角时,形成Pn波。由于是由S波转换而来,所以记为sPn波。根据地壳模型以及sPn、Pn的走时公式可以推导出震源深度与走时差间的线性关系(高立新等,2007)。对于一维多层速度模型,sPn-Pn走时差可表示为(洪星等,2006)

2.6 双差定位方法

双差定位法(Waldhauser et al,2000)是一种相对定位方法,其给出的地震相对位置特征可以很好地描述发震断层的特性,已在国内几次大地震序列重定位中发挥了重要作用(黄媛等,2006;王未来等,2014;房立华等,2013)。根据成丛小震发生在大震断层面及其附近的特点,利用模拟退火算法和高斯牛顿算法寻求1个平面,使所有小震震源位置到该平面距离的平方和最小,从而可以求解主震断层面走向、倾角、位置及其误差,在此基础上再考虑区域构造应力参数即可估计断层面上的滑动角(万永革等,2008)。

图2 Pg、Pn的射线路径和走时差(据朱元清等(1990))

3 结果与分析

3.1 震源机制解

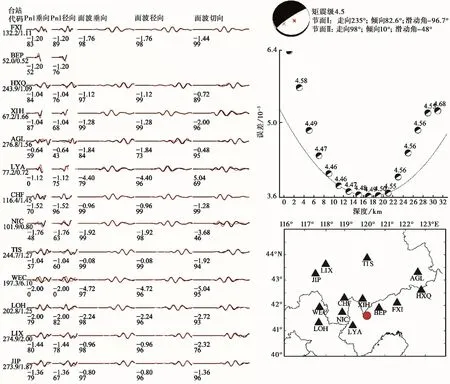

图3给出P初动方法计算的震源机制解结果和使用台站的分布。本文使用了35个台站的初动信息,同时使用了Pg、Pn震相的初动,其中包括 Pg初动10个,Pn初动25个。所求震源机制节面Ⅰ走向 232.9°,倾角 85.5°,滑动角-115.1°;节面Ⅱ走向 133.3°,倾角 25.5°,滑动角-10.6°;P轴走向 118.3°,倾伏角 44.0°;T轴走向 344.5°,倾伏角 35.5°;B轴走向235.0°,倾伏角25.0°,所求震源机制的矛盾比为0.084。由图3可见,初动方向在空间上呈象限分布,初动与结果的矛盾比较小,结果比较可靠。

在CAP方法计算过程中,将观测数据去除台站仪器响应,并旋转得到径向、切向、垂向的位移记录。为了减小噪声的影响,对信号进行滤波,将波形数据分为体波波段和面波波段,对体波波段截取30~40s窗口长度并作0.01~0.10Hz滤波,对面波波段截取50s窗口长度并作0.01~0.08Hz滤波,通过F-K方法(Zhu et al,2002)计算基于速度模型和不同震中距的格林函数,对于理论计算得到的波形采用相同的滤波范围。依据误差目标函数,在参数全空间搜索最佳震源机制、震源深度和矩震级。按照分布尽可能均匀的原则选取台站,初步计算后,删除拟合较差的台站重新计算,最终使用了13个拟合较好台站的波形资料,图4右下图给出了CAP方法的台站分布;图4左图为波形拟合,大多数台站的3个分向面波拟合相关系数大于95%,大部分体波拟合相关系数大于70%。图4右上图给出了误差随深度的变化和最优的震源机制解结果,结果显示,反演收敛较好,误差-深度关系呈U形,误差函数在深度为17.1km时为最小,对应深度为最佳深度,在最佳深度附近震源机制解变化不大,说明反演过程中震源机制解比较稳定。

图3 P波初动方法的数据和结果

图4 CAP方法计算结果和台站

使用TDMT方法反演过程中,选取震中距为80~400km的台站,在去除方差缩减值VR小于60%的台站后,选用了VR值相对较高的5个台站,图5给出TDMT方法反演结果。由图5可见,平均VR值为78.5%。根据Vavryˇcuk(2015)的研究,矩张量可以有多种分解方法,但目前在矩张量震源机制研究领域广泛应用Knopoff等(1970)提出的将矩张量分解为各向同性部分(ISO)、纯双力偶(DC)和补偿线性矢量偶极成分(CLVD)的方法。双力偶成分是由2个线性矢量偶极组合而成,可以代表岩体的剪切破坏或者断层的相对错动机制;补偿线性矢量偶极成分为深部地震中的一种作用机制,Finck等(2003)将其解释为“补偿体积变化而在平行于最大主应力的平面内产生的质点运动”,CLVD的正(负)值表明最大绝对特征向量值为张(压)应力主轴,即以张裂(挤压)变形为主。本文的TDMT反演结果中,DC成分69%,CLVD成分31%,ISO成分0%,有较大的CLVD成分,说明此次中强地震序列具有一定的非双力偶分量。各向异性介质中的剪切断层通常包含非双力偶矩张量,震源区的弹性模量随空间而变化也会显现非双力偶分量(Julian et al,1998),而弹性动力学的数学复杂性造成的格林函数误差,同样会引起震源机制的推导误差,Cesca等(2013)研究指出,CLVD可能为虚构成分,在存在噪声干扰、不精确的速度结构模型及不理想的传感器布设条件下求解的矩张量均能分解得到该成分。本文计算结果出现较大CLVD成分的原因有待进一步分析。

图5 TDMT结果图

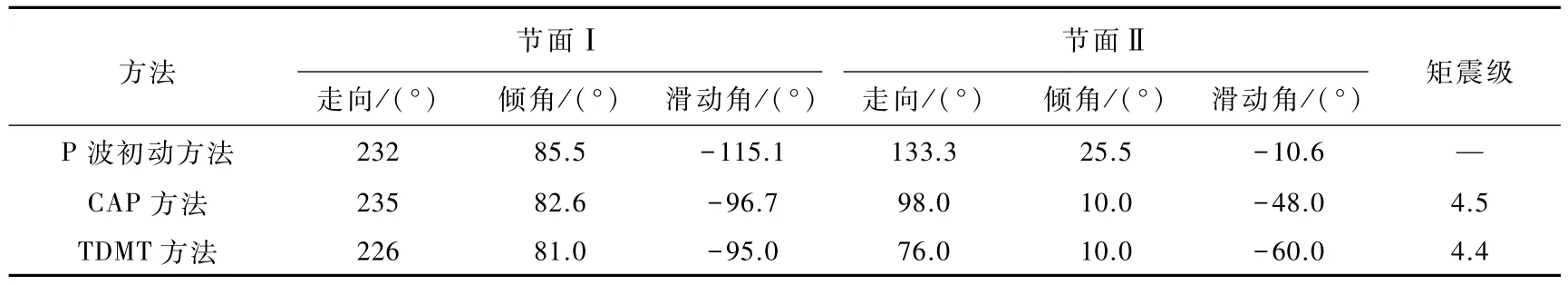

表1 3种方法震源机制解反演结果

表1给出3种方法的反演结果,由表1可见,CAP方法与 TDMT方法结果的一致性较高,震源机制给出2组可能的节面参数,具体的发震构造需要结合震源区域的构造特征和小震分布进行推测。

3.2 震源深度

为了得到较可靠的震源深度,除前述使用CAP方法得到的深度结果以外,还选用了PTD、sPn-Pn方法测定朝阳M4.6地震的震源深度,并对比3种方法结果的一致性。

图6 PTD方法使用数据和震源深度反演结果

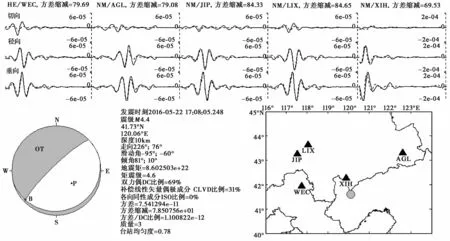

PTD方法选用清晰的Pn、Pg走时数据,使用折合方法,每1对Pn、Pg走时可得到1个走时差,并得到1个深度结果,使用高斯分布拟合多个深度结果的频次分布,得到最优的震源深度,使用95%信度的置信区间估算结果的误差。共使用了9个Pn走时和10个Pg走时,得到90个深度结果。图6(d)为使用台站的分布图,三角形标注了使用 Pn震相的台站位置,圆圈标注了使用Pg震相的台站位置。图6(c)为结果与频次的拟合图,结果的频次分布与高斯分布耦合较好,说明结果可靠,深度结果为18.2km,误差为2.2km。图6(a)为观测走时差与理论走时差曲线的对比,给出了以5km步长绘制的深度5~35km的走时差-震中距曲线,粗线为测定深度结果对应的走时差曲线,细线为理论走时差曲线。图6(b)为走时差的残差分布,符合正态分布。

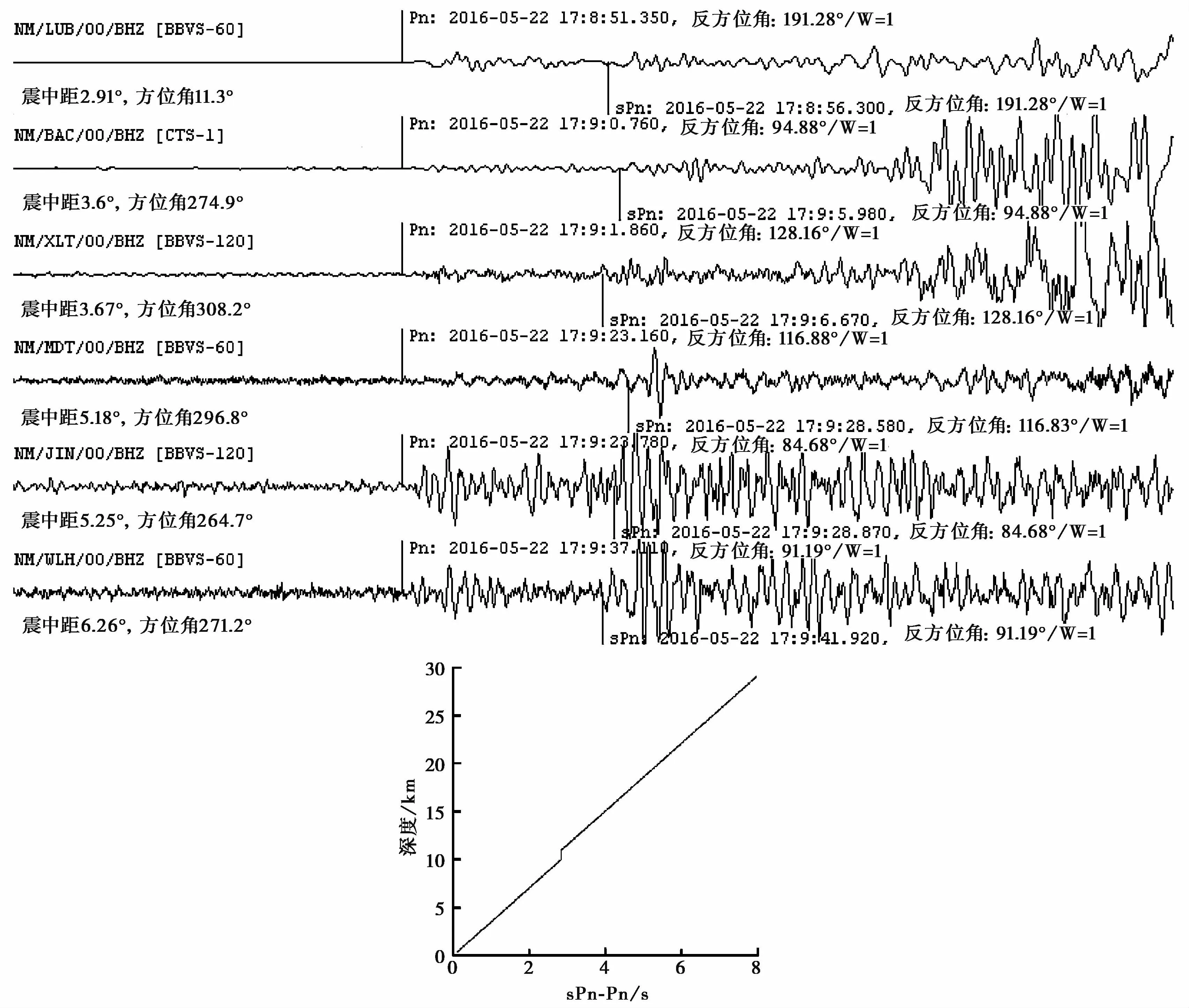

sPn与Pn震相的走时差几乎与震中距无关,只受震源深度的影响,当不同震中距的Pn震相按初至对齐后,sPn波形也应该是对齐的(孙茁等,2014),sPn震相的周期和振幅都较Pn震相大,初动方向一致(洪星等,2006),sPn震相在各种宽频带、长周期、短周期地震仪上均有记录,并且以纵波为表现形式,故垂直分向清晰,易于确认(吴微微等,2012)。对朝阳M 4.6地震波形的Pn、sPn震相分析后,选择了6个sPn震相较清晰的台站,使用sPn-Pn走时差计算震源深度。图7上图给出了6个台站的Pn、Pg震相图;图7下图为根据速度模型和式(3)绘制的sPn-Pn走时差-深度关系,可以看出sPn-Pn随深度变化比较显著。使用的6个台站震中距为 2.91°~6.26°,sPn-Pn走时差为 4.81~5.42s,测定深度为 17.3~19.5km,平均18.8km。

图7 sPn-Pn方法震源深度反演结果

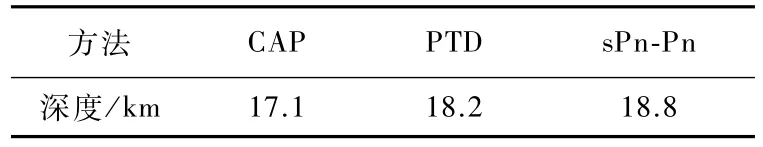

表2对3种方法测定的震源深度结果进行了对比,由表2可见,PTD、sPn-Pn方法测定结果为初始破裂深度,CAP方法测定深度为地震的矩心深度,对于中等强度地震,矩心深度与初始破裂深度接近,故本文的3种方法结果接近,可以相互验证。

表2 震源深度结果对比

3.3 中小地震重新定位和断层拟合

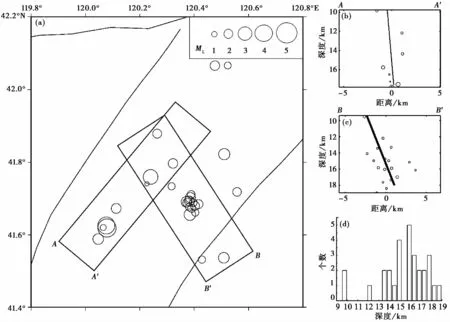

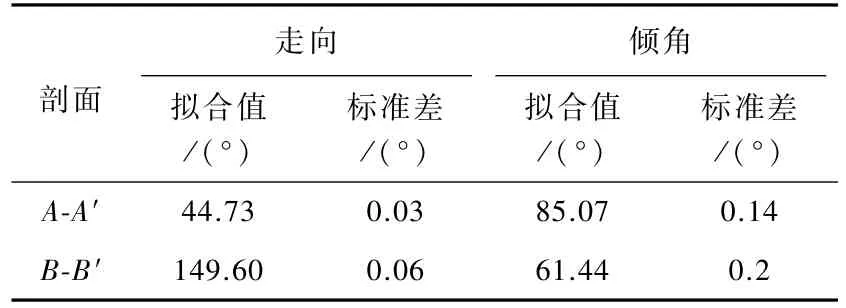

利用双差定位法,对2009~2016年发生在震源区域的47个地震重新定位,得到29个地震的重定位结果,重新定位后震源深度符合正态分布(图8(d)),平均15.4km,水平向平均误差3.12km,垂直向平均误差4.5km,平均走时残差0.6s。重新定位后地震分布较原始报告收敛,呈倒“L”形,在NE、NW两个方向分布,结合模拟退火算法和高斯牛顿算法拟合A-A′和B-B′两个剖面(图 8(b)、8(c))的走向和倾角,结果如表 3所示。

图8 双差定位结果和断层拟合

根据重新定位结果,M 4.6地震所处区域的小震分布走向为NNE,断层面走向拟合结果为 44.73°,倾角 85.07°,接近垂直,小地震分布的走向和倾角与震源机制解节面Ⅰ一致,故将节面Ⅰ作为M 4.6地震的发震构造更为合理。

表3 使用小震资料拟合走向、倾角的结果

4 结论和讨论

利用P波初动、CAP、TDMT等方法测得的震源机制解结果一致,相互验证,得到2组节面的参数为:节面Ⅰ走向 226°~235°,倾角 81.0°~85.5°,滑动角-115.1°~-96.7°;节面Ⅱ走向 76°~133°,倾角 10.0°~25.5°,滑动角-60.0°~-10.6°。相对于初动方法,CAP方法与TDMT方法结果的一致性较好,由于地震波形相对于初动含有更多的震源信息,因此,CAP方法和TDMT方法得出的地震矩张量解更加可靠。

利用双差定位法对震源区域2008~2016年地震重新定位,重新定位后地震分布较原始报告收敛,深度符合正态分布。在定位结果的基础上,使用模拟退火算法和高斯-牛顿法拟合断层面,得到2个方向小震分布的走向和倾角,NNE方向小震分布的走向为44.73°,倾角85.07°,NNW方向小震分布的走向为 149.60°,倾角 61.44°。

结合震源机制解结果、震源区域的构造特征和小地震分布初步判断,朝阳M 4.6地震发震构造走向NNE,震源机制正断类型,并带有较小的左旋分量,主压应力方向为NWW。已有的研究认为,中国东北地区在太平洋板块、菲律宾板块及印度板块共同作用下形成NEE向应力场,且现今太平洋板块的俯冲应力场起着主导作用(王兆国等,2009)。辽西地区的NEE构造带在中生代时期以挤压构造环境为主,现今多为以张扭性为主的壳断裂,中强地震与控制盆地的断裂的继承性活动有关(雷清清等,2008),辽西地区中生代构造总体呈NENNE向,均由山岭(古隆起)及其间宽广低拗的盆地组合而成(江淑娥等,2009),朝阳-北票逆掩断层的存在,有力地证明了辽西中生代时期构造运动相当强烈,其构造应力场为NW-SE向的水平挤压应力,在该应力场的作用下,形成了辽西地区的基本构造格局,即一系列NE向的隆起、坳陷相间排列,伴生着NE向断裂,朝阳-北票断裂的北西盘有下降的活动特征(夏怀宽等,1986)。朝阳M 4.6地震位于2条断裂间的坳陷区域,根据构造特征,该区域以垂直作用力下的升降活动特征为主,此次地震的主压应力方向与辽西地区的应力特征相符,NNE向的震源机制节面更符合该地区构造格局。新生代以来,在朝阳北西50km老虎山形成新的正断层,断面走向34°,倾向 NW,倾角 68°(夏怀宽等,1986),该断裂的位置和构造与朝阳M 4.6地震的震源机制解结果相符,可能为此次地震的发震构造。