西南区不同地域杂交中稻的地力产量对氮高效施用量及其农学利用率的影响

2017-09-03徐富贤刘茂张林周兴兵朱永川郭晓艺蒋鹏熊洪

徐富贤 刘茂 张林 周兴兵 朱永川 郭晓艺 蒋鹏 熊洪

(四川省农业科学院水稻高粱研究所/农业部西南水稻生物学与遗传育种重点实验室,四川德阳618000;第一作者:xu6501@163.com)

西南区不同地域杂交中稻的地力产量对氮高效施用量及其农学利用率的影响

徐富贤 刘茂 张林 周兴兵 朱永川 郭晓艺 蒋鹏 熊洪

(四川省农业科学院水稻高粱研究所/农业部西南水稻生物学与遗传育种重点实验室,四川德阳618000;第一作者:xu6501@163.com)

为了提高杂交水稻的施氮效率,2009-2016年以杂交中稻品种Ⅱ优7号、渝香优203、川香优9838、蓉18优1015为材料,在我国西南稻区的四川、重庆、云南、贵州4省(市)的7个生态点,采用相同的施氮量方案,研究了地理位置、土壤养分对稻谷地力产量的影响及其与高效施氮量和氮肥利用效率的关系。结果表明,稻田地力产量受土壤供肥能力影响较大,在西南区4个省(市)的7个生态点的地力产量变幅为5 251.4~8 559.2 kg/hm2,4个品种的地力产量对施氮高产处理的平均贡献率73.55%~83.67%;7个生态点的地力产量对施氮高产处理的平均贡献率为80.05%,建立了稻田地力产量与土壤养分的回归预测模型,决定系数76.77%~99.99%。指出地力产量与土壤全氮、全磷呈显著正效应,与海拔、全钾和有效磷呈极显著负效应。西南稻区土壤氮供应不足,需要补施氮肥才能获得较高产量,施磷肥和施钾肥不是西南稻区水稻增产的主攻方向。建立了水稻氮高效施用量及其农学利用率与地力产量的回归预测方程,决定系数分别为66.68%和65.46%。稻田地力产量从5 250 kg/hm2到9 000 kg/hm2,相应的氮高效施用量为192.21~74.46 kg/hm2、氮高效施用量的农学利用率为19.88~4.51 kg/kg,可作为指导大面积高效施氮的参考依据。

西南稻区;杂交中稻;地力产量;氮高效施用量;农学利用率

2015年我国水稻种植面积3 021.3万hm2,总产2.08亿t、单产6.89 t/hm2,稻谷总产和单产均再创历史新高[1]。我国西南稻区现有稻田面积460多万hm2,以种一季杂交中籼稻为主,各地水稻生产高产典型层出不穷,但无一不是通过肥料的高投入下获得[2]。因此,在水稻高产前提下如何减肥增效是当前及今后很长时期内水稻栽培的热点课题之一[3-5]。

关于氮肥管理对水稻产量的影响国内已有较多研究[3-14]。多数认为,适当减少前期氮肥施用量,增加中后期穗肥或粒肥施用量有明显的增产效果[6,8-12];也有研究表明,氮肥后移没有增产作用[13-14]。徐富贤等[7]则指出,氮肥施用量与氮后移比例对稻谷产量的影响试验点间表现各异,取决于试验地点的土壤肥力,氮后移的增产效果及高效施氮量分别与地力、产量呈显著负相关,当未施肥的空白处理产量超过7 000 kg/hm2时,氮后移没有增产作用。水稻精确定量栽培是目前实现高产与氮高效利用的重要途经之一,其关键技术是以稻田地力产量和目标产量确定其最佳高产高效施氮量[6]。我国地域辽阔,不同地区生态条件、稻田肥力水平千差万别,对稻田地力产量和潜力产量均有较大影响[15-17],并针对不同地力稻田开展了水稻高产栽培的目标产量确定[17]、不同基础地力土壤优化施肥技术[18-19]等研究。但就如何因地制宜、精准地确定稻田地力产量和氮高效施用量是一个至今仍未能很好解决的生产实际问题[7]。为此,本文通过多点多年氮肥施用量试验,研究了西南稻区地理位置、土壤养分对稻谷地力产量的影响及其与高效施氮量和氮肥利用效率的关系,以期为西南稻区水稻高产节氮技术的制定与实践提供科学依据。

1 稻田地力产量与地理位置及土壤基础肥力关系研究

1.1 试验设计

2009年以大面积推广的杂交中稻品种Ⅱ优7号、渝香优203为材料,在西南稻区的四川、重庆、云南、贵州4省(市)的7个生态点(表1)进行。均采用相同的试验方案,按各地常年高产播种期播种,地膜湿润育秧,中苗移栽,栽插规格30.0 cm×16.7 cm,每丛栽2株苗。在施P2O575 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2用作底肥基础上,试验设4个施氮水平:0、90、150、210 kg/hm2(其中,底肥占60%、蘖肥占20%、穗肥占20%),并以不施任何肥料的空白处理作对照(CK)。试验采用裂区设计,以肥料为主处理,品种为副处理,共10个处理,3次重复。小区面积16.5 m2,小区间走道宽53.3 cm,扎单埂,区组间走道宽86.6 cm,扎双埂,均用地膜包覆。

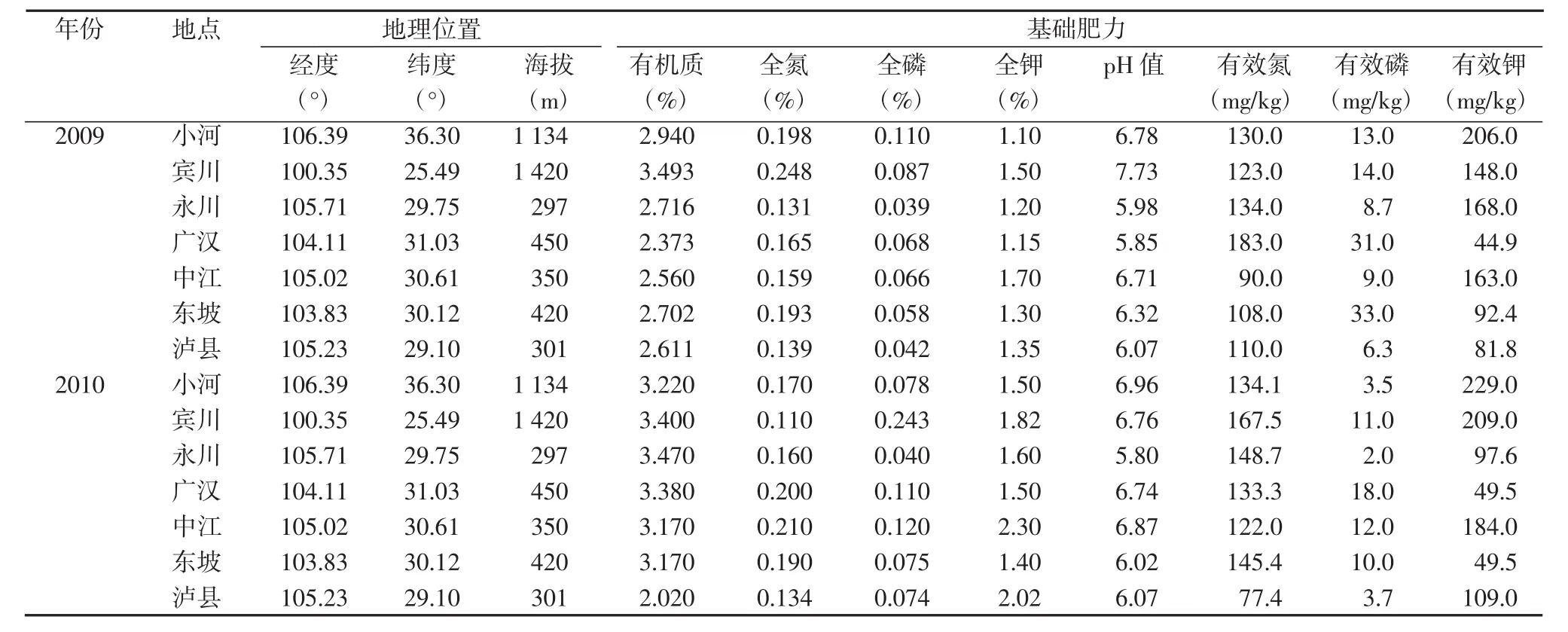

表1 各试验点的地理位置及稻田基础肥力

2010年以渝香优203为材料,在2009年的各试验点附近只设不施肥的空白处理,3次重复,其他密、肥、水措施与2009年相同。

1.2 水稻氮高效施用量及其农学利用率与地力产量关系研究

2011-2012年以杂交中稻川香优9838为材料,在西南稻区的四川、重庆、云南、贵州4省(市)的5个或6个生态点,选择土壤质地均匀的中上等肥力稻田开展试验。所有试验点均采用相同的试验方案,按各地常年春季高产播种期播种,地膜湿润育秧,中苗移栽叶龄4.5叶,移栽规格30.0 cm×16.7 cm,每丛栽2株苗。将磷肥(P2O575 kg/hm2)和钾肥(K2O 105 kg/hm2)全部作底肥基础上,设4个施氮量处理:0、105、150、195 kg/hm2。小区面积16.5 m2,3次重复,小区间走道宽53.5 cm,扎单埂,区组间走道宽86.5 cm,扎双埂,均用地膜包覆。成熟期收小区实产。小区实产和千粒重均按13.5%含水量折合为标准质量。

2015-2016年在四川省农业科学院水稻高粱研究所泸县基地冬水田进行密肥试验。以大面积推广的高产杂交中稻品种蓉18优1015为材料,2015年于3月5日、2016年于3月8日播种,地膜湿润培育中苗秧,4.5叶移栽本田,每丛栽2株。在施P2O575 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2用作底肥基础上,试验设4个施氮量水平:0、75、150、225 kg/hm2(其中,底肥占70%、蘖肥占30%),3个移栽密度:12.50、18.75、28.13万丛/hm2。试验采用裂区设计,以施氮量为主区,移栽密度为裂区,共12个处理,3次重复。小区面积13.34 m2,小区间走道宽35 cm,区组间走道宽45 cm,各施氮量的区组四周用田间肥料试验专用塑料板隔离,塑料隔板高度45 cm,其中入泥30 cm左右,隔板与第1行秧苗间距6~8 cm。成熟期收小区实产和千粒重均按13.5%含水量折合为标准质量。

1.3 考查项目

用GPS定位仪测定各点试验田所处位置的经度、纬度,用180K海拔仪测海拔高度;在本田施肥前按梅花五点取样法,取稻田0~25 cm耕作层混合土样2 kg并风干。所有土壤(3次重复混和样)均集中于四川省农业科学院水稻高粱研究所,统一送四川省农业科学院分析测试中心分析各试验点稻田基础土壤肥力。成熟期收小区实产,并按13.5%的籽粒含水量折合单产。

1.4 统计分析

首先对各处理籽粒产量进行7个点与各处理间的方差分析,然后利用各试验点、各试验处理的稻谷地力产量(y),分别与试验点的经度(x1)、纬度(x2)、海拔(x3),土壤基础肥力的有机质(x4)、全氮(x5)、全磷(x6)、全钾(x7)、pH(x8)、有效氮(x9)、有效磷(x10)、有效钾(x11)进行逐步回归分析。所有计算由DPS数据处理系统和Excel操作系统完成。

表2 各试验点水稻地力产量(kg/hm2)

表3 稻谷地力产量(y)与试验点的地理位置、土壤养分(x)的回归分析

2 结果与分析

2.1 地理位置及稻田基础肥力对稻田地力产量的影响

从表2可见,2009-2010年2个参试品种在西南区7个生态点的地力产量变幅为5 251.4~8 559.2 kg/ hm2。为了探索地理位置及稻田基础肥力对地力产量的影响,以表1各试验点的地理位置和试验田的养分测试值为自变量,以表2地力产量的稻谷产量为因变量进行多元回归分析。从分析结果(表3)可见,2009年Ⅱ优7号的地力产量与有效氮(x9)呈显著正效应,与有效磷(x10)呈极显著负效应;渝香优203则分别与有机质(x4)、有效氮(x9)呈极显著正效应,与全钾(x7)、有效磷(x10)和有效钾(x11)呈极显著负效应。2010年渝香优203地力产量与全氮(x5)、有效氮(x9)和有效磷(x10)呈极显著正效应,与有机质(x4)和pH值(x8)呈显著或极显著负效应。将以上2年数据合并分析结果显示,地力产量分别与全氮(x5)、全磷(x6)呈显著正效应,与海拔(x3)、全钾(x7)和有效磷(x10)呈极显著负效应。

以上结果表明,稻田地力产量主要受土壤供肥能力影响,但不同年度间、品种间受影响的主要因子不完全相同,可能与各年度间、试验点间土壤供肥状况差异有关。分品种的回归预测模型的决定系数高达97.82%~99.99%,总体决定系数76.77%,表明用以预测稻田地力产量的可靠度较高。总体表现为与全氮或有效氮呈显著正效应,说明供试土壤中氮的供应不足,需要补充氮肥才能获得较高产量;而磷、钾则有呈负效应表现,表明供试土壤中磷、钾含量较高,施磷、钾肥不是西南稻区水稻增产的主攻方向。

2.2 水稻氮高效施用量及其农学利用率与地力产量关系

从表4可以看出,未施氮处理(施P2O575 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2)产量与无肥区(CK)产量差异不显著,说明试验基础土壤不缺磷、钾。因此,以后试验均用无氮区产量代表空白区产量研究氮肥高效施用量(高效施氮量为各施氮水平中产量在较高产水平中的最低施氮量)[20]及其农学利用率[(高效施氮量处理的产量-无氮区产量)/高效施氮量]与地力产量的关系。

本研究结果表明,不同年度和试验地点间的稻田地力产量、氮高效施用量及其农学利用效率差异较大,如2009年的变幅分别为5625.60~8312.70 kg/hm2、90~150 kg/hm2和4.98~15.48 kg/kg(表4);2011年、2012年的变幅分别为5072.1~8070.6 kg/hm2、105~195 kg/hm2和8.82~25.31 kg/kg(表5),2015年、2016的变幅分别为6 694.56~8 351.55 kg/hm2、75~150 kg/hm2和10.68~15.74 kg/kg(表6)。不同品种地力产量对高产的贡献率(地力产量/施氮最高产量×100%),以渝香优203最高为71.22%~94.43%,平均83.67%;Ⅱ优7号为71.14%~92.57%,平均82.29%(表4);蓉18优1015为73.93%~89.60%,平均80.68%(表6);川香优9838最低为58.03%~89.74%,平均73.55%(表5)。西南稻区地力产量对高产的平均贡献率为80.05%。

表4 不同地点和施氮量下的收割产量 (2009)

表5 不同地点和施氮量下的水稻收割产量(川香优9838)

表6 不同密度和施氮量下的水稻收割产量(蓉18优1015)

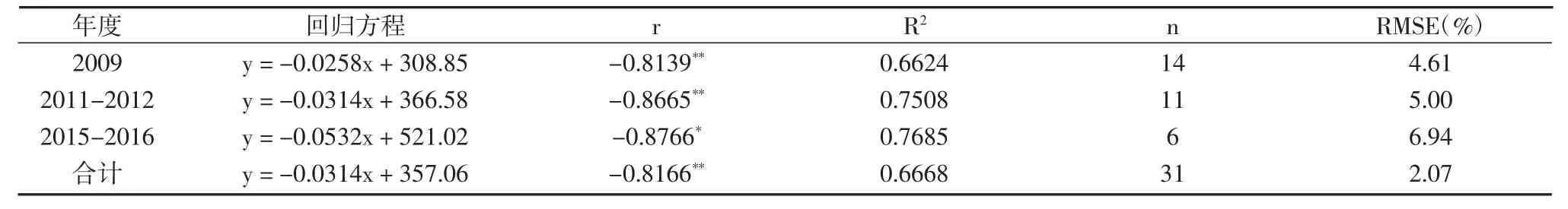

为了明确水稻地力产量对氮高效施氮量及其农学利用效率的影响,分别将水稻氮高效施用量及其农学利用率与地力产量的回归分析结果列于表7、表8。从分析结果看出,水稻氮高效施用量、农学利用率分别与零氮水平下水稻地力产量呈显著负相关关系,即地力产量越高的稻田,其氮农学利用率越低,氮高效施用量也越低。

2.3 氮高效施用量与目标产量预测

在大面积水稻生产中,为了提高稻田施氮效率,需要明确不同稻田地力产量下的氮高效施用量。为此,分别应用表7、表8中多年合计的氮高效施用量及农学利用率与稻田地力产量的回归方程(其回归方程r值分别为-0.8166**、-0.8091**,决定程度高达66.68%和65.46%),计算出预测值,再利用试验测定值与预测值之间的均方差根(RMSE)对模型进行检验[21],RMSE分别为2.07%和0.59%,测定数据与预测值之间表现较好一致性。因此,可用这2个回归方程作为预测不同地力产量下的氮高效施用量及农学利用率。从预测结果(表9)可见,稻田地力产量从5 250 kg/hm2到9 000 kg/ hm2,其氮高效施用量为192.21~74.46 kg/hm2,氮高效农学利用率为19.88~4.51 kg/kg,可作为指导大面积高效施氮的参考依据。

表7 水稻氮高效施用量(y)与稻田地力产量(x)的回归分析

表8 水稻氮高效施用量下的农学利用率(y)与稻田地力产量(x)的回归分析

表9 不同稻田地力产量下的氮高效施用量与氮农学利用率

3 讨论

3.1 稻田水稻地力产量的确定方法

由于不同地区稻田生态条件和土壤肥力有较大差异,必然造成水稻地力产量的差异。李建军等[15]研究指出,2003-2012年在农民习惯性耕作施肥管理水平下,全国各区域土壤基础地力的高低顺序为长江中下游区>东北区≥华南区>西南区;邹应斌等[16]根据2012-2013年在海南澄迈、广东怀集、广西宾阳、湖南长沙和贵州兴义5个地点进行的不同施氮量、不同品种大田试验的结果显示,各试验地点的平均基础地力产量(不施氮处理)以兴义点最高(10.52 t/hm2),其次为长沙、澄迈、宾阳,怀集点最低(4.53 t/hm2);梁涛等[17]进一步研究表明,四川盆地不同生态区土壤基础地力和养分供应能力均表现为成都平原>盆地中部浅丘区>盆地周边丘陵区>盆地东部丘陵区。稻田地力产量是确定水稻高产栽培的目标产量[16]、水稻高产高效施氮量[6]及其是否采用氮后移技术的重要依据[7]。因此,面对大面积生产不同田块,如何准确、简便地确定其地力产量尤为重要。而目前通常采用的方法是通过无肥区实测产量[15-19],虽然准确率高,但耗时长(需5~6个月),难以应用于生产上以亿计数的田块测算,生产实用性不强。本研究初步建立了西南区稻田地力产量与海拔(x3)、全氮(x5)、全磷(x6)、全钾(x7)和有效磷(x10)的关系模型,决定系数为76.67%~99.99%(表3),可以利用先期各县对稻田土壤普测及测土配方施肥项目的土壤养分含量(或针对目标田块速测土壤养分)预测地力产量,具有普遍实用性。由于稻田地力产量还与种植的水稻品种有关[16],因此需针对生产上推广面积较大的典型品种建立稻田地力产量与地理位置和土壤养分含量的预测模型,方能提高其预测精度,本预测模型可作为其他品种预测地力产量的参考依据。

3.2 稻田高效施氮量的确定方法

本田插秧密度与施肥技术的耦合是水稻高产、肥料高效利用的核心技术[2,5],不同地力下水稻高产施氮量各异[7]。土壤基础地力越高越容易实现水稻高产,土壤基础地力与土壤贡献率呈显著正相关,而与肥料贡献率呈显著负相关,土壤基础地力越高,产量可持续性和稳定性越高[15,17]。培肥土壤地力是实现水稻目标产量栽培的重要举措[16],而优化施肥则可降低水稻产量对土壤基础地力的依赖,提高氮肥利用率[18]。基蘖肥运筹比例对产量及氮素利用率的影响因地力水平的差异而不同,并受总施氮量的影响;在低地力下要保证高产并减少氮肥用量,必须注重基蘖肥的合理运筹,保证一定量的基肥投入,并调整好基蘖肥比例[19]。

以上研究结果说明,在基于稻田地力产量条件下明确适宜的氮高效施用量,是水稻获得高产高效的重要基础,但怎样根据稻田的地力产量确定其高产施氮量,是一个难度较大的问题。李建军等[15-16]认为,稻田土壤基础地力与相对应的施肥区产量之间存在显著正相关关系,即土壤基础地力的提升可以实现土壤生产力的提高,施肥增产量与基础地力产量贡献率呈极显著的负相关关系。梁涛等[17]研究结果显示,四川盆地稻田土壤氮、磷、钾养分供应量分别为103.0~120.0 kg/hm2、23.2~27.5 kg/hm2和139.0~185.0 kg/hm2,土壤养分对产量的平均贡献率达到78.2%、88.8%、90.8%,而施肥对产量的贡献率低于30.00%,且氮肥的增产效果高于磷肥和钾肥。本研究结果表明,供试品种地力产量对高产的平均贡献率以渝香优203最高为83.67%,Ⅱ优7号为82.29%,蓉18优1015为80.68%,川香优9838最低为73.55%;西南稻区地力产量对高产的平均贡献率为80.05%,并根据稻田地力产量初步建立了预测氮高效施用量及其农学利用率的回归方程。其中,基于稻田地力产量获得的氮高效预测值,可直接应用于大面积生产;而基于稻田地力产量获得的农学利用率预测值,则需配合目标产量进一步推算出氮高效施用量。

4 结论

稻田地力产量受土壤供肥能力影响较大,Ⅱ优7号和渝香优203在西南稻区4个省(市)的7个生态点的地力产量变幅为5 251.4~8 559.2 kg/hm2,供试品种地力产量对施氮高产的平均贡献率以渝香优203最高为83.67%,Ⅱ优7号为82.29%,蓉18优1015为80.68%,川香优9838最低为73.55%;西南稻区地力产量对施氮高产的平均贡献率为80.05%,建立了稻田地力产量与土壤养分的回归预测模型,决定系数为76.77%~99.99%。指出地力产量分别与土壤全氮、全磷呈显著正效应,分别与海拔、全钾和有效磷呈极显著负效应。西南稻区土壤氮供应不足,需要补施氮肥才能获得较高产量,施磷、钾肥不是西南稻区水稻增产的主攻方向。分别建立了水稻氮高效施用量及其农学利用率与地力产量的回归预测方程,决定系数分别为66.68%和65.46%。稻田地力产量从5 250 kg/hm2到9 000 kg/ hm2,其氮高效施用量为192.21~74.46 kg/hm2,氮高效农学利用率为19.88~4.51 kg/kg,可作为指导大面积高效施氮的参考依据。

[1] 程式华.2016年中国水稻产业发展报告[M].北京:中国农业科学技术出版社,2016:125-156.

[2]徐富贤,熊洪.杂交水稻高产品种的库源结构与高产栽培[M].北京:中国农业科学技术出版社,2015:1-19.

[3]王伟妮,鲁剑巍,陈防,等.湖北省水稻施肥效果及肥料利用效率现状研究[J].植物营养与肥料学报,2010,16(2):289-295.

[4]彭少兵,黄见良,钟旭华,等.提高中国稻田氮肥利用率的研究策略[J].中国农业科学,2002,35(9):1 095-1 103.

[5]徐富贤,熊洪,谢戎,等.水稻氮素利用效率的研究进展及其动向[J].植物营养与肥料学报,2009,15(5):1 215-1 225.

[6]凌启鸿.水稻精确定量栽培理论与技术[M].北京:中国农业出版社,2007:93-95.

[7]徐富贤,熊洪,张林,等.西南地区氮肥后移对杂交中稻产量及构成因素的影响[J].植物营养与肥料学报,2014,20(1):29-36.

[8]李旭毅,孙永健,程宏彪,等.氮肥运筹和栽培方式对杂交籼稻Ⅱ优498结实期光合特性的影响[J].作物学报,2011,37(9):1 650 -1 659.

[9]杨志远,胡蓉,孙永健,等.三角形强化栽培模式下氮肥运筹对Ⅱ优498产量及氮肥利用的影响[J].作物学报,2012,38(6):1 097 -1 106.

[10]孙永健,孙园园,刘树金,等.水分管理和氮肥运筹对水稻养分吸收、转运及分配的影响[J].作物学报,2011,37(12):2 221-2 232.

[11]李武,唐湘如.穗肥增氮对超级稻产量、品质及源库特性的影响[J].中国稻米,2010,16(3):9-11.

[12]丁哲利,彭建伟,刘强,等.不同地力水平下不同养分管理模式对早稻氮素利用效率及产量的影响[J].中国稻米,2010,16(2):30-33.

[13]徐富贤,张林,熊洪,等.冬水田杂交中稻川香优9838的高产栽培技术与植株性状研究[J].中国稻米,2009,15(6):32-35.

[14]仇少君,赵士诚,苗建国,等.氮素运筹对两个晚稻品种产量及其主要构成因素的影响 [J].植物营养与肥料学报,2012,18(6):1 326-1 335.

[15]李建军,徐明岗,辛景树,等.中国稻田土壤基础地力的时空演变特征[J].中国农业科学,2016,49(8):1 510-1 519.

[16]邹应斌,夏冰,蒋鹏,等.水稻生产目标产量确定的理论与方法探讨[J].中国农业科学,2015,48(20):4 021-4 032.

[17]梁涛,陈轩敬,赵亚南,等.四川盆地水稻产量对基础地力与施肥的响应[J].中国农业科学,2015,48(23):4 759-4 768.

[18]曾祥明,韩宝吉,徐芳森,等.不同基础地力土壤优化施肥对水稻产量和氮肥利用率的影响 [J].中国农业科学,2012,45(14):2 886-2 894.

[19]范立慧,徐珊珊,侯朋福,等.不同地力下基蘖肥运筹比例对水稻产量及氮肥吸收利用的影响 [J].中国农业科学,2016,49(10):1 872-1 884.

[20]徐富贤,熊洪,朱永川,等.杂交中稻粒肥高效施用量与齐穗期SPAD值关系研究[J].作物学报,2007,33(3):449-454.

[21]李卫国,戴廷波,朱艳,等.基于生态效应的水稻籽粒蛋白质含量预测模型研究[J].植物生态学报,2005,29(4):630-635.

Effects of Soil-based Yield at Different Region in Southwest China on Optimized Application Amounts of Nitrogen and its Agronomic Efficiency of Mid-season Hybrid Rice

XU Fuxian,LIU Mao,ZHANG Lin,ZHOU Xingbing,ZHU Yongchuan,GUO Xiaoyi,JIANG Peng,XIONG Hong

(Rice and Sorghum Research Institute,Sichuan Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Southwest Rice Biology and Genetic Breeding,Ministry of Agriculture,Deyang,Sichuan 618000,China;1st author:xu6501@163.com)

In order to improve the nitrogen efficiency of hybrid rice,the soil-based yield,optimized application amounts of nitrogen and its agronomic efficiency of mid-season hybrid rice were studied,usingⅡ-you 7,Yuxiangyou 203,Chuanxiangyou 9838 and Rong18 you 1015 as materials,in different ecological sites,soil nutrient statuses and N application levels in 2009-2016.Data were analyzed by using variance correlation,correlation regression and partial correlations.The results showed that the soil-based yield were influenced greatly by soil nutrient statuses,the variations of soil-based yield ranged from 5072.1 to 8351.55 kg/hm2at 7 ecological sites in Southwest China,the contributions of the soil-based yield(the percentage of the soil-based yield in the fertilized yield)ranged from73.55%to 83.67%on the average of four varieties and 80.05%on the average of seven locations,the regression forecasting model were established between the soil-based yield and soil nutrient statuses(R2ranged from76.77%to 99.99%).There were significant positive effects between the soil-based yield and total nitrogen,total phosphorus of soil,and has significant significantly negative effects with altitude,total potassium and effective phosphorus,respectively.Need to fill nitrogen supply to obtain rice high yield because of the soil nitrogen deficiency,P and K application is not the main direction for increasing rice yield in the Southwest area China.Regression equations were established respectively between optimized application amounts of nitrogen as well as its agronomic efficiencies and the soil-based yield in rice(R266.68%and 65.46%).Applying optimized application amounts of nitrogen ranged from 192.21~74.46 kg/hm2or the agronomic efficiencies ranged from 19.88~4.51 kg grain/kg N as the soil-based yield ranged from 5 250 kg/hm2to 9 000 kg/hm2,which would be used as the scientific basis for the determination of efficient applied N amount for full scale rice cultivation.

Southwest China;mid-season hybrid rice;soil-based yield;efficient applied nitrogen amount;agronomic efficiency

S511.04

A

1006-8082(2017)04-0044-07

2017-05-01

国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-01-29);国家公益性行业(农业)专项(20120302);国家粮食丰产科技工程(2013BAD07B13-05);四川省财政基因工程