论高校涉外法律人才培养机制的完善

2017-08-07李建忠

李建忠

(浙江理工大学法政学院,杭州 310018)

论高校涉外法律人才培养机制的完善

李建忠

(浙江理工大学法政学院,杭州 310018)

“走出去”战略、“自贸试验区”建设和“一带一路”战略激发了市场广阔的涉外法律服务需求,也对我国涉外法律人才储备带来了严峻挑战。高校法学院承担了培养涉外法律人才的重任,但存在目标模糊、教材编写滞后、课程体系不合理、培养模式单一等严重不足。面对这些问题,高校法学院应当确立“多层次”的分类培养目标,建立“国际化”、“实务化”的课程体系,编撰语言“外语化”和知识体系“本土化”的双语教材,建构涉外法律知识与外语能力复合且结构多元的培养模式,有序推进涉外法律人才的培养。

法学教育;涉外法律人才;培养机制

党的十八大以来,“进一步扩大对外开放”战略正全面展开。随着“走出去”战略的实施、“一带一路”战略的落实、自贸试验区建设的扩容、中韩和中澳自由贸易协定的生效以及亚洲基础设施投资银行的运转,中国的涉外法律服务市场也开始朝着“国际化”的方向推进,并对我国涉外法律人才的培养提出了迫切的要求。高校是涉外法律人才培养的重镇,但传统的人才培养机制因其长期积压的弊端严重制约了涉外法律人才培养的规模和质量。鉴此,高校法学院亟需改革现有的培养机制,建立科学的长效机制,为当代中国的对外开放战略培养卓越的涉外法律人才。

一、完善高校涉外法律人才培养机制的重要性和紧迫性

当代中国的“走出去”战略、“自贸试验区”建设和“一带一路”战略等深化了中国的对外开放格局,同时也激发了市场广阔的涉外法律服务需求。面对国际投资、贸易、金融、知识产权、反倾销、反垄断等新兴领域法律服务需求的急剧增长,中国的涉外法律人才储备明显不足,难以应对市场的迫切需求。[1]

面对涉外法律人才匮乏的困境,党中央和国务院及其各部委高度重视涉外法律工作和涉外法律人才的培养。2011年12月,教育部和中央政法委联合发布了《关于实施卓越法律人才教育培养计划的若干意见》(简称《意见》),并将“卓越”涉外法律人才培养列为应用型、复合型法律职业人才培养的重大突破口,为“卓越”涉外法律人才的培养确立了基本目标。2014年10月,党的十八届四中全会审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,该《决定》从完善涉外法律法规体系、参与国际规则制定、强化涉外法律服务、深化司法领域国际合作等多个维度为今后的涉外法律工作做出了总体安排,也间接为我国今后的涉外法律人才培养指明了方向。2017年1月,司法部、外交部、商务部、国务院法制办又联合发布了《关于发展涉外法律服务业的意见》,并号召要在2020年以前建立一支通晓国际规则、具有世界眼光和国际视野的高素质涉外法律服务队伍,为我国当前的涉外法律人才队伍建设确立了科学的远景规划。

为了落实党中央和国务院关于涉外法律工作和涉外法律人才培养的基本方针,司法部与全国律师协会从2013年开始实施涉外律师“领军人才”培训计划,并先后于2013年、2014年和2015年开展了三期涉外律师“领军人”才培训。截止2016年年底,全国共有近300名律师参加了涉外律师“领军人才”培训,涉外律师精英的培训工作正有序展开。[2]但不容忽视的是涉外律师“领军人才”培训只是短期内应对当前人才匮乏的“速成”方案,它不仅在人才培养的规模上十分有限,*根据全国律协的统计,截止2017年3月,被纳入全国律协涉外律师领军人才库的律师仅有500人。见:法制网.五百多名律师进入全国律协涉外律师领军人才库[EB/OL].(2017-03-07)[2017-03-23].http://www.legaldaily.com.cn/zt/content/2017-03/07/content_7041913.htm.而且在培训时间、培训方式和培训内容等诸多方面都存在严重不足,*根据司法部的报导,涉外律师“领军人才”培训不仅时间短,而且培训主要采取专家讲座和短期出国考察等形式,培训内容则主要局限于涉外税收、国际并购和知识产权保护等新业务领域,涉外法律知识体系不够完整。见:韩伟,白显月,马荣昆,等.苦练内功打造涉外律师“领军人才”:参加全国律协涉外律师“领军人才”第一期培训班体会(续)[J].中国律师,2013(10):45-59.曹婧.为领军人才打开筑梦空间:全国律协涉外律师“领军人才”第三期培训班成功举办[J].中国律师,2015(8):19-23.无法解决我国将长期存在的人才储备困境。

与司法部规模有限的短期培训相比,高校法学院的涉外法律人才培养不仅规模大,周期长,而且讲授的涉外法律知识系统完整,具有明显的长效优势。因此,作为一种立足长远的人才培育机制,高校法学院在涉外法律人才培养活动中的重要地位不言而喻,其作用和效力的基础性、广泛性和持久性也无可替代。鉴于高校法学院在涉外法律人才培养方面的重要性,教育部和中央政法委于2012年8月在全国批准设立了首批22个高校涉外法律人才培养基地,对当前高校的涉外法律人才培养工作做出了宏观部署。随后,这些获准设立基地的法学院也纷纷推出了各种涉外法律人才“实验班”,尝试创新人才培养机制,拓展涉外法律人才培养的规模与质量。

然而,从当前高校涉外法律人才培养计划的实施现状来看,虽然各种“实验班”的推出有如雨后春笋,但在深层次的人才培养机制方面却仍然存在诸多长期积压的问题,这些问题主要包括:培养目标定位宽泛、教材开发相对不足、课程体系设置陈旧、人才培养模式单一等。上述问题严重制约了涉外法律人才培养的效率,必将在人才储备层面严重影响我国进一步扩大对外开放的总体战略。鉴此,厘清当前高校涉外法律人才培养机制的不足,完善涉外法律人才培养机制,确保我国涉外法律人才培养的有序推进,就成为当前法学院校重大而又紧迫的现实课题。

二、当前高校涉外法律人才培养机制的主要问题

对于人才培养机制,学界鲜有定义。从人才培养的基本理论与实践来看,它应当指符合人才培养规律的基本制度与实施过程。依此类推,高校涉外法律人才培养机制即高校围绕涉外法律人才培养,在培养目标和理念、师资培育、教材开发、课程体系设置、培养模式建构等诸多环节上所建立的基本制度与实施过程。高等教育是人才培养的长效机制,因此,法学院校对我国当前的涉外法律人才培养有着举足轻重的地位。但综观近年来法学院校涉外法律人才培养的现状,其长期压积的问题仍然存在,并将在一定时期内制约我国涉外法律人才的培养。这些长期积压的问题主要包括如下四个方面:

(一)多层次分类培养目标体系尚未建立,人才培养理念相对滞后

何谓涉外法律人才?学界并无定论。从人才知识素养和能力素养的角度来看,涉外法律人才是一种专门性法律人才,他们除了具备一般法律人才的基本要素外,还应娴熟地运用外语,同时精通国际法、中国的涉外法律和相关外国法,并熟练地运用这些法律知识解决我国在对外交往合作中的具体问题;[3]从人才所从事工作的特征来看,涉外法律人才泛指所有从事具有涉外因素法律工作的人才,通常包括在律师事务所、企业、司法机关、政府部门和国际组织与机构中从事涉外或国际法律事务的工作者,以及在高等院校和研究机构中从事国际法、比较法和外国法教学与科研工作的人才。[4]基于涉外法律人才的上述定义,涉外法律人才培养的目标定位应突出强调两个方面:一是人才的知识素养和能力素养;二是人才的分类培养。

对于涉外法律人才培养的目标,教育部并未做出明确的规定。2011年《意见》对“卓越法律人才”提出了分类培养的要求,但并未具体阐述涉外法律人才分类培养的目标,只是要求高校“培养一批具有国际视野、通晓国际规则,能够参与国际法律事务和维护国家利益的涉外法律人才。”这一表述一方面宏观地描述了涉外法律人才培养的知识目标与能力目标,但另一方面又并未就高校的分类培养给出具体的目标和要求。另外,从该文件要求的知识目标与能力目标来看,它所针对的显然是“卓越”涉外法律人才,因而在人才培养规模上局限于“精英”层面。高校作为涉外法律人才培养的重镇,其人才培养目标显然应当着眼于人才储备的长远目光,坚持厚基础、宽口径的人才培养原则,确立多层次的分类培养目标。

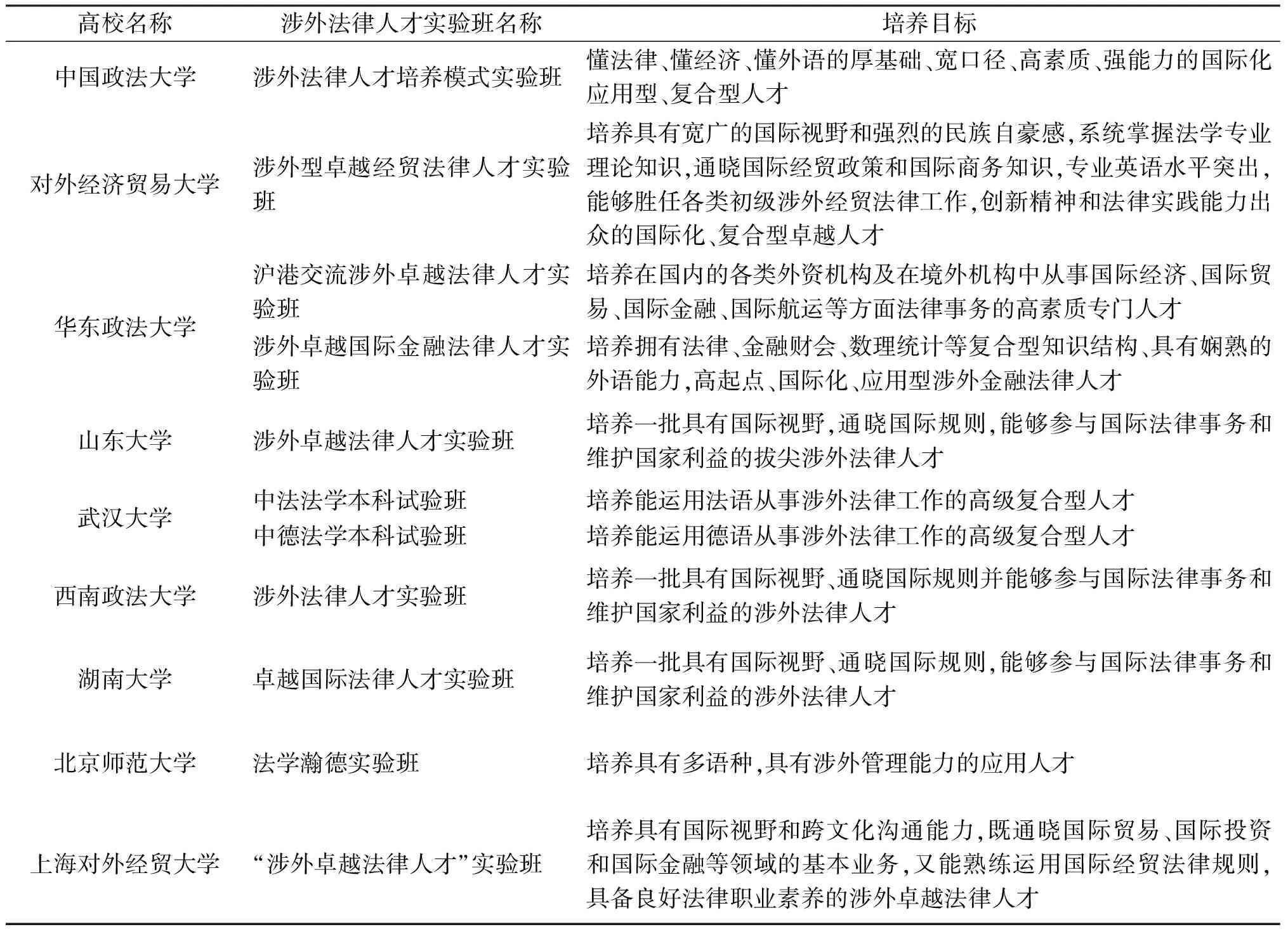

传统的涉外法律人才培养主要集中于国际法专业的硕士和博士培养,其培养目标主要表现为满足涉外审判实务和高校国际法教研团队的人才储备,因而未设定具体的分类培养目标。2011年的卓越法律人才培养计划实施以来,获准设立“涉外法律人才培养基地”的法学院校纷纷推出了本科涉外法律人才“实验班”,并尝试着提出超越传统的目标体系。不过,从“实验班”开班的实践来看,虽然少数法学院提出了分类培养的特色目标(如对外经济贸易大学和华东政法大学),但对于大多数法学院而言,其培养目标仍然局限于《意见》的宏观表达,缺乏明确的分类培养目标体系。这种表达宽泛模糊的目标体系不但容易导致培养方案的规划与实施流于形式,而且会在人才培养理念上延续传统路径,难有新的突破(详情见表1)。

表1 部分高校涉外法律人才培养实验班培养目标一览表

另外,从上述“实验班”培养目标的定位来看,大多数高校都混淆了人才培养的近期目标和长期目标,把人才培养的目标狭隘地定位于高级涉外法律人才。理性地看,本科阶段的学习时间有限,学生的知识积累和能力积累也十分有限,将本科阶段的培养目标定位于高级涉外法律人才显然有违循序渐进的人才成长规律,难免有拔苗助长之嫌。鉴此,各高校在设定涉外法律人才培养目标时还应区分本科、硕士和博士这三个不同的阶段,建构多层次的目标体系,以求人才培养过程的循序渐进。

(二)课程体系设置不合理,国际化与实务化特色不明显

国际化与实务化既是涉外法律人才培养课程体系的基本要求,也是课程设置的基本特征。从当前法学院校涉外法律人才培养的课程体系设置来看,其存在的弊端主要有二:一是国际化特征不明显;二是对涉外法律实务重视不够。

涉外法律人才培养课程体系的国际化主要体现于知识体系的国际化。[5]知识体系的国际化要求涉外法律人才培养课程体系必须涵盖主要的国际法课程。但受传统观念、专业设置和办学条件的限制,许多法学院校将国际法学科局限于国际公法、国际私法和国际经济法等主干课程,而对于国际法分支课程以及与国际法学科紧密相关的外国法课程、国内法中的涉外法课程以及专业外语课程等,很少全面开设。这样的课程设置严重限制了学生的涉外法律知识视野,最终难以满足涉外法律人才培养课程体系的国际化要求。

与国际化问题并存的另一个问题是对涉外法律实务的重视不够。开展法律实务是法律人才培养的基本任务之一,涉外法律人才培养也不例外。但从目前各法学院校的培养实践来看,涉外法律实务课的教学仍然主要采用传统的案例研讨形式,而较少将模拟国际民事诉讼、模拟国际商事仲裁和涉外法律实务综合实践等纳入到课程体系。这种重理论轻实践的传统教学理念在客观上制约了涉外法律人才的实务能力培养,同样亟需改善。

(三)双语教材编写滞后,教材质量尚待提高

教材是教师开展教学活动的重要载体。鉴于涉外法律人才知识体系的国际化要求,对课程教材的语言也提出了“外语化”的要求,因此,在教材编写方面,采用英汉双语或全英文来编写,就成为涉外法律课程教材的基本特色。

从当前我国涉外法律课程教材的编写与出版现状来看,中文教材仍然占据主要地位,而双语教材则种类有限,且编写质量亟待提高。目前,市场上出版发行的涉外法律课程双语教材主要有五个系列,它们分别是:中国人民大学出版社的“21世纪国际法学系列教材”、法律出版社的“21世纪法学规划教材(双语系列)”、北京大学出版社的“国际法双语教学试用教材”以及对外经济贸易大学出版社的“高等院校法律专业双语课程规划教材”和“高等院校双语示范教材·法学系列”。上述法学双语教材虽然覆盖了大部分涉外法律课程,但在国际私法和部分国际法分支课程领域,双语教材依然匮乏;另外,就这些教材的内容来看,许多教材在编写过程中过度模仿和移植英文原版教材的内容和结构,以致既没有与当代中国的相关制度紧密衔接,也无法形成自己独立的、“本土化”的知识体系和学术思想体系。

(四)培养模式相对滞后,模式创新亟待推进

从当前我国高校法律人才的培养的现状来看,由于本科阶段的培养一般不做具体的二级学科专业划分,因此,涉外法律人才培养主要集中于国际法硕士和博士阶段,其培养模式也基本表现为传统的法学硕士、法律硕士和法学博士这三种模式。受传统教育理念和教育制度的影响,涉外法律人才培养的这三种模式主要存在两个方面的不足:一是受招生规模的限制,国际法专业的研究生培养数量有限,进而导致涉外法律人才的短缺;二是现有的模式侧重于理论素养的养成,而忽略了涉外法律实务能力和外语能力的训练,以至于许多培养出来的人才无法满足涉外法律实务的市场需求。

为了克服这种人才培养模式的不足,2011年的《意见》对全国各法学院校提出了“分类培养卓越法律人才”的重大任务,倡导各高校要加强与实务部门和海外高水平法学院校的合作与交流,积极探索“国际型法律人才培养模式”和“高校-实务部门联合培养”机制以及“国内-海外合作培养”机制。对于教育部和中央政法委的倡导,部分“卓越”涉外法律人才教育培养基地开始尝试涉外法律人才培养机制的创新,如西南政法大学开设的四年制“涉外法律人才培养(研究生)实验班”和“涉外法律人才培养(本科生)实验班”,中国政法大学开设的六年制中外联合培养“实验班”,华东政法大学的四年制“沪港合作涉外卓越法律人才实验班”和“涉外卓越国际金融法律人才实验班”。此外,中南财经政法大学、西北政法大学、武汉大学法学院、吉林大学法学院、浙江大学法学院、上海交大法学院等也推出了类似的涉外卓越法律人才“实验班”。客观地看,教育部和中央政法委出台的相关“意见”只是宏观的指导原则,相关的实施细则并未出台;而法学院校的“实验班”作为一种新生事物,仍然处于“实验”阶段,其“实验”结果也尚待检验。鉴此,科学地解读教育部和中央政法委“意见”的原则与内涵,总结“实验班”培养模式的经验得失,有序推进涉外法律人才的分类培养,也是当前高校涉外法律人才培养过程中必须解决的重要课题。

三、完善高校涉外法律人才培养机制的基本路径

(一)建构多层次的分类培养目标,确立有序推进的人才培养理念

如前文所述,合理的涉外法律人才培养目标应侧重强调知识素养和能力素养的特殊性以及学科方向的多样性。就知识素养和能力素养的特殊性而言,它要求人才培养兼顾一般的法律基础知识和特别的国际法、外国法和涉外法知识,同时具备良好的专业外语能力。[6]而就学科方向的多样性而言,则要求涉外法律人才的培养目标不能一概而论,而应区分具体的学科方向,并结合具体的涉外法律实务,确立合理的分类培养目标:如区分国际移民、国际刑事司法合作、涉外工商行政管理、涉外卫生管理、涉外劳动管理、国际贸易、国际投资、国际金融与税收、国际知识产权等具体的学科方向,确立具体的培养目标。

另外,鉴于高校当前的涉外法律人才培养分布在本科、硕士(学术型硕士和法学类专业硕士)和博士三个层次,因此,其培养目标也应区分不同的层次,设定符合不同层次的培养目标,确保人才培养过程的循序渐进。具体而言,本科层次的涉外法律人才培养应围绕人才储备展开,因此,其目标应定位于初级涉外法律人才的培养;对于硕士和博士层面的涉外法律人才,鉴于学生更加丰富的知识体系和更加宽广的专业视野,其目标则应定位于涉外法律精英人才的培养。

涉外法律人才培养目标的多元层次结构对人才培养提出了高于一般法律人才的严格标准,因此,其人才培养理念也必须以有序推进为原则。具体而言,就是要把控适度的培养规模,确保人才培养的有序性、多样性和专业性。涉外法律人才培养不仅对学生有着特殊的要求,而且对培养单位的办学条件也有着特殊的要求。鉴于高校在师资队伍和硬件设施方面良莠不齐的现状,高校的涉外法律人才培养还不宜全面铺开,而应选择在那些师资队伍强、办学条件好的院校有序展开。与此同时,在那些有条件实施涉外法律人才培养的高校,其本科阶段的培养应坚持厚基础、宽口径的基本原则,确保涉外法律人才在知识与能力素养上的基础性和学科方向上的多元性;而硕士和博士阶段的培养则应坚持精英化的原则,在坚持学科方向多元性的基础上确保人才知识与能力素养的专业性。

(二)凸显“国际化”与“实务化”特色,构建完整的课程体系

国际法学科是一个与国内法学科紧密联系又相对独立的完整学科体系,它所覆盖的知识领域几乎涉及国内法的各个部门。对于这样一个庞大的学科体系,传统的课程体系主要由“三国法”和少数几门派生课程构成,这种过于简化的课程体系显然无法满足当前涉外法律人才知识和能力素养的国际化与实务化要求。鉴此,涉外法律课程体系的构建应围绕理论课程和实务课程这两大模块分类设置,以增强涉外法律人才知识体系的国际化和能力素养的实务化。

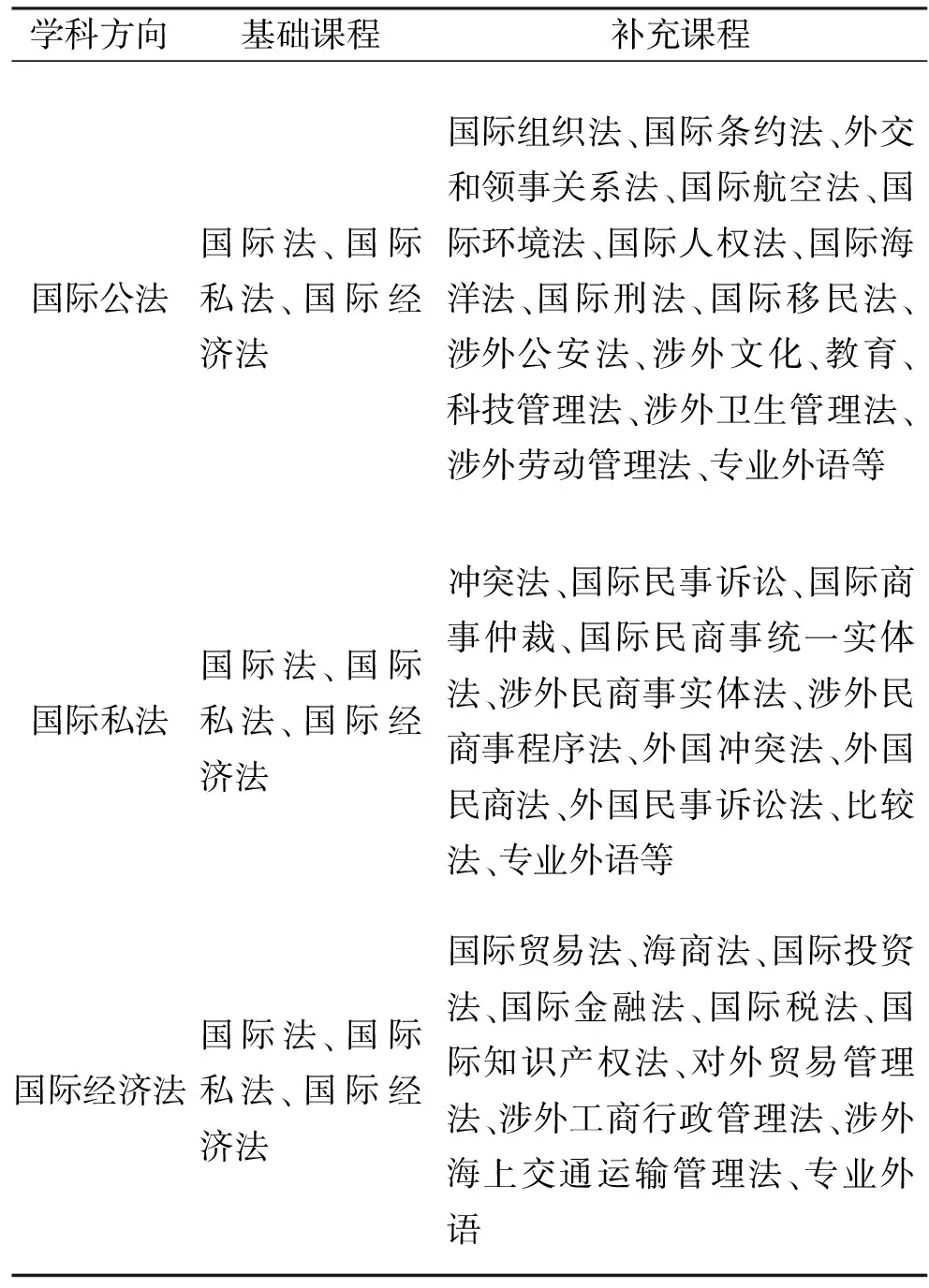

1.合理设置以国际法基础课程为核心的涉外法律理论课程模块

从理论上看,涉外法律理论课程应当包括四类,即国际法课程、外国法课程*鉴于国际私法方向需考虑查明和适用外国法,因此,外国法课程主要是针对国际私法方向设置。、国内法中的涉外法课程*常见的涉外法律制度有:冲突法、涉外民商事实体法、涉外民商事程序法、外交事务法、涉外公安法、涉外文化、教育、科技管理法、涉外卫生管理法、涉外劳动管理法、对外贸易管理法、涉外工商行政管理法、涉外海上交通运输管理法等。见:张学斌.中国涉外法概论[M].北京:北京大学出版,1997:1-6.以及专业外语课程,因此,涉外法律人才培养课程体系的设置应充分考虑学科方向的特色与需要,坚持国际化的理念,建立以国际法基础课程为核心,以其他三类课程为补充的课程体系。详情如表2所示。

表2 以国际法基础课程为核心的涉外法律理论课程模块

2.充实涉外法律实务课程

涉外法律人才能力素养的实务化也是涉外法律人才培养的重要目标之一。一般而言,法律实务课程通常包括四种形式,即案例研讨、模拟法庭、模拟仲裁庭和综合实践。从高校涉外法律人才培养的实践来看,大多数法学院的涉外法律实务课程主要采用案例研讨课的形式,真正将这四种形式的课程全部纳入涉外法律课程体系的学校并不多见。

事实上,高效的涉外法律实务课程应当将学生引入模拟或真实的涉外法务环境,让他们亲身体验涉外法律实务的各种角色和各个环节,从而切实增强实务操作技能。鉴此,法学院校在设置涉外法律课程时除了要开设案例研讨课外,还应增设如下两个方面的涉外法律实务课程:

(1)涉外法务争端解决程序模拟

从涉外法律实务的具体内容来看,争端解决程序主要涉及国际民事诉讼、国际商事仲裁、联合国国际法院的仲裁、国际海洋法法庭的仲裁、国际投资争端解决中心的仲裁、WTO争端解决机制以及各种自由贸易协定约定的争端解决机制等。鉴于上述程序通常与特定的涉外法律理论课程密切相关,因此对上述程序的模拟可配合相应的理论课程来开展:如国际民事诉讼和国际商事仲裁程序的模拟可结合国际私法的理论教学来开展;联合国国际法院的仲裁和国际海洋法法庭的仲裁可结合国际公法的理论教学来开展;而国际投资争端解决中心的仲裁、WTO争端解决机制以及各种自由贸易协定约定的争端解决机制,则可以结合国际经济法、国际投资法、国际贸易法等课程的理论教学来开展。

通过对以上争端解决程序的模拟,让学生亲历涉外法务争端解决程序的各个环节,体验争端解决程序中的各种角色,进而增强他们的实务能力素养。另外,通过对上述部分争端解决程序的模拟,还可以发现优秀的学生并组织他们参与“杰赛普”国际法模拟法庭大赛、“贸仲杯”国际商事仲裁模拟仲裁庭辩论赛等各种国际法律竞赛活动,让学生在实务模拟中提升自己的涉外法务技能。

(2)涉外法务综合实践

法律综合实践一般是指利用与律师事务所、仲裁机构、法院、政府机构的涉外部门等建立的实践基地,让学生亲临其境,了解或参与法律实务活动。在具体的课程设置上,法学院校首先应要加强与涉外法律实务部门的联系,如与涉外律师事务所、涉外审判机构、涉外仲裁机构、政府机构的涉外部门等签订协议,建立多元化的涉外法务实习基地。在完善涉外法务实习基地的基础上,定期组织学生进入实习基地开展涉外法律实务的观摩与实习,或邀请实习基地的工作人员到高校来做实务讲座,以增强学生对涉外法务的感性认识,提升他们的法务能力素养。

(三)加快双语教材建设,坚持知识体系的“国际化”与“本土化”并举

一般而言,涉外法律课程相对于国内法课程而言都具有跨国法的基本特征,因而在知识体系上体现了“国际化”的基本特色。这种“国际化”特色一方面对涉外法律课程提出了英汉双语教学或全英文教学的基本要求;另一方面也对涉外法律课程教材的语言提出了“双语化”乃至“外语化”的基本要求。鉴于目前市场上涉外法律课程双语教材和全英文教材在种类和教材内容上的不足,加强涉外法律课程英汉双语教材或全英文教材的编写和推广,推动涉外法律课程的双语教学和全英文教学,无疑有着重大的现实意义。当然,在着力推动涉外法律课程英汉双语教材或全英文教材的编写的过程中,仍然有三个方面的具体问题需要着力解决。

首先,要研究双语教材的英汉语言配比以及英语分布的主要范围,并选择合适的编写模式。从当前涉外法律课程英汉双语教材的编写情况来看,其英汉双语的语言配比主要有三种情形:一种是中英各半的英汉对照模式,如翁里的《国际移民法学》(双语)和张昕宇、袁振华主编的《国际经济法》(双语);二是以英文为主体的中文导读加注释模式,如吴刚著《国际法》(双语版)、曾文革主编《国际经济法》(双语)、姜作利著《国际商法》(双语)和郭玉军编注《冲突法》等;三是中文为主体附带英文文献与案例选读的模式,如王衡主编的《国际贸易法》、邵沙平主编的《国际法》等。客观地看,中英对照模式和中文为主体附带英文文献与案例选读的模式容易导致学生过度依赖中文,进而弱化专业英语的学习;相对于这两种模式的不足,以英文为主体的中文导读加注释模式虽然增加了学生阅读理解的难度,但其优势在于能将学生带入相对完整的专业外语学习语境,进而在掌握涉外法律课程基本知识体系的基础上提升专业外语水平。鉴此,选择英文为主体的中文导读加注释模式显然更适合涉外法律人才培养的教学实践。

其次,要强化教材体系结构和内容的创新,坚持知识体系结构与内容的“国际化”和“本土化”并举。涉外法律课程的“跨国法”特征对知识体系提出了“国际化”的基本要求,但这种“国际化”不能简单地理解为照搬欧美著作的知识体系结构与内容,而应结合我国涉外法律实务的现实需求,从知识体系结构和内容上进行“本土化”移植。具体而言,就是要从如下三个方面切实贯彻“国际化”和“本土化”这两个基本理念,着力改进现有教材的知识体系结构与主要内容:一是要反映经济全球化与法律全球化的时代背景,在教材编写过程中关注当代国际社会的理论前沿和焦点问题,力求使教材知识体系与当代国际政治、经济和法律的发展趋势相契合,实现涉外法律课程教材知识体系的国际化;二要重视对中国本土政治法律制度、法律资源以及法律文化的研究与发掘,在教材编写过程中做到在阐述涉外法律基本制度的基础上融入中国的政治、法律、经济和文化元素,并坚持以服务当代中国的内政外交为根本宗旨,以构建当代中国在国际社会所倡导的新型大国关系理论为基本方向,强化教材知识体系的本土化元素。

最后,要区分课程的类别,有选择地使用外文原版教材。客观地看,受政治经济制度和法律文化环境等诸多因素的影响,外文原版教材的内容很有可能与我国的法律制度缺乏必要的关联性,甚至会在意识形态领域违反我国的政治要求。因此,在涉外法律课程的教学实践中,教师应区分课程的具体内容与类别,有选择地使用外文原版教材。一方面,对那些在全球具有普遍性的国际法课程而言,由于它们主要通过国际条约和国际惯例来规范国际社会秩序,因此在这类课程中使用外语原版教材是符合教学规律的,值得引入;另一方面,对于那些国内法中的涉外法课程(如国际私法或冲突法),由于这类课程兼具国内法和国际法的混合属性,因而在使用原版外语教材时不宜简单引入,而应区分无差异的基本原理和有区别的国别制度,并针对基本原理部分使用原版外语教材的部分章节。*如英国的国际私法著作大部分篇幅都讲英国国际私法制度,只有少部分内容讲国际私法原理。

(四)创新培养模式,有序推进涉外法律实务人才的精英化培养

涉外法律人才培养模式即指涉外法律人才培养实践中形成的比较固定的标准化运行范式。[7]从当前我国涉外法律人才培养的实际来看,传统的学术型硕士和博士培养仍然是最主要的培养模式。但不能忽略的是,涉外法律人才的需求是多元化、多层次的,因此,法学院在坚持传统学术型硕士与博士培养模式的同时,尚需从如下两个方面创新培养模式:

1.总结推广本科“试验班”模式,有序推进涉外法律人才队伍扩容

在“卓越计划”的激励下,许多法学院校已经开启了涉外法律人才培养的“试验班”模式,尝试在本科阶段就启动涉外法律人才培养。但总的来看,这些本科阶段的“实验班”不仅开班数量与规模有限,且在培养机制上仍然处于摸索阶段。因此,当前本科阶段的涉外法律人才培养模式亟需总结相关经验,并在有条件的法学院校有序推广。在具体培养实践中,本科“试验班”模式的推进应重点考虑如下两个方面的因素:

(1)选择合适的中外联合培养合作国家与法学院

鉴于欧美各国的法学教育体系在培养层次、入学条件、修习年限、语言要求等多个方面历来存在较大的差异,因此,在中外联合培养合作国家及其学校的选择上,必须仔细甄别其教育体系的差异,并结合自身的办学特色,选择适合自身教育培养目标的国家及其法学院来开展合作。[8]从当前国内各法学院校开展本科“试验班”的实践来看,合作办学的国家主要以英美法系国家为主,而与法国和德国等大陆法系国家的合作则相对较少。从涉外法律人才培养的长久之计来看,有序加强与大陆法系国家之间的联合办学,无疑将有助于优化我国涉外法律人才队伍的语言结构,增强其涉外法律知识体系的多样性。鉴此,各法学院校应结合自身的师资状况及学生外语能力的实际,有序建立语言结构多元的联合办学途径。

(2)设置科学的中外联合培养时间跨度

在中外联合培养的具体时间设计上,各法学院还应遵循一定的客观规律,作出合理的考量。鉴于欧美法学院的硕士培养通常采用1年制,国内传统的合作培养一般采用“4+1”模式,即国内4年法学本科毕业后到国外攻读法学硕士(LLM)。由于学生到国外学习不仅需要学习国外的法律专业知识,而且还要进行必要的语言能力训练,甚至还要花时间去安顿生活,因此,这种1年制培养模式在实践中往往因学习的时间太短而使培养质量大打折扣。事实上,从理论上看,本科阶段的涉外法律人才培养方案采用“3+2”模式(3年在国内学习,2年在国外学习)将给学生留下充裕的时间,因而更有利于提高联合培养的效率,实现学生的涉外法律专业知识素养和外语能力素养的有效提升。因此,在中外联合培养的时间设计上,采用“3+2”模式将有利于平衡国内与国外的学习时间,优化培养效率。

2.增加法律硕士(法学)研究生的涉外法方向,推进涉外法律实务人才的精英化培养

法律硕士(法学)是教育部在2009年为了法学专业考生设立的专业学位,该专业学位的招生对象是法学本科毕业生或同等学力学生,其培养目标主要是培养专门型高级法律实务人才。由于我国目前的法律硕士(法学与非法学)在培养过程中不分二级学科专业,因此,在该类法律硕士的培养过程中一般不会专门开设与涉外法相关的二级学科专业。这种机制上的缺失无疑凸显了当前我国高级涉外法律实务人才培养的严重不足。

事实上,从法律硕士(法学)专业的招生对象来看,其生源已经经历了法学本科专业的学习阶段,因而在法学专业知识方面具备了必要的基础。鉴此,在该专业硕士中设立“涉外法”方向,适当扩大招生规模,并重点加强涉外法律实务能力训练,无疑是我国涉外法律实务人才精英化培养的优选途径。鉴于法律硕士的培养目标主要是培养专门型高级法律实务人才,因此,涉外法方向的法律硕士培养工作应重点围绕如下两个方面来实施:

(1)加强涉外法律理论学习和涉外法律实务训练,设置科学的培养计划

为了加强涉外法律实务人才的培养,就有必要区分一般的法律硕士与涉外法方向的法律硕士,进而在涉外法方向的法律硕士培养计划中合理安排相应的涉外法课程,以满足涉外法律实务能力的训练要求,实现涉外法律实务人才的精英化培养目标。具体而言,这些“相应的涉外法课程”应当同时强调涉外法方向法律硕士的涉外法律理论学习和涉外法律实务能力训练,以彰显“精英化”涉外法律实务人才的理论素养和实务能力素养,实现涉外法知识与实务能力的有机结合。

(2)加强与国外知名法学院的合作,完善专业硕士层面的中外联合培养机制

从目前国内法学院与国外法学院合作的情况来看,主要还集中在法学本科阶段和学术型硕士培养阶段,而较少针对法律硕士进行联合培养。客观地看,高级涉外法律实务人才不仅要有丰富的涉外法律实务经验,而且也要有开阔的涉外法律理论视野,因此,在涉外法方向的法律硕士培养机制中引入中外联合培养机制,将外语水平高的同学送到国外留学一段时间,无疑将拓宽学生的理论视野,为涉外法律实务训练奠定相应的理论基础。在具体的合作机制建构上,可以考虑采用“1+1+1”机制,即第一个学年在国内完成相应的涉外法理论知识学习;第二个学年在国外留学一年并取得硕士学位;第三个学年在国内完成涉外法律实务实习并取得专业硕士学位。通过这种理论与实务相结合、国内培养与国外培养相结合的培养机制,切实强化学生的涉外法律知识与实务能力素养,进而有效推进高级涉外法律实务人才的“精英化”培养。

四、结 语

涉外法律人才培养事关当前中国的“走出去”战略、“一带一路”战略和自贸试验区建设等重大国家发展战略的人才储备工作,对当代中国的社会经济发展和法治建设都有着重大的战略意义。面对当前复杂的国际政治经济格局和我国涉外法律人才严重匮乏的基本现实,党中央和国务院及其各部位都高度重视涉外法律人才培养工作,并对未来的涉外法律人才培养设定了远景规划和总体目标。

从当前人才培养的实践来看,涉外法律人才培养的途径是多元的,但高校法学院作为我国涉外法律人才培养的重要基地,其作用和地位举足轻重。尽管当前高校法学院的涉外法律人才培养机制还存在一些长期积累的弊端,但只要他们能克服自身的先天不足,总结已有的办学经验,改革和完善现有的培养机制,有序推进涉外法律人才的多维立体培养,就必然能承担起我国当代涉外法律人才培养的重大任务,为我国当前的重大发展战略输送优秀的涉外法律理论与实务人才。

[1] 赵大程.在全国律协涉外律师“领军人才”培养第一期培训班上的讲话[J].中国律师,2013(11):5-9.

[2] 曹婧.为领军人才打开筑梦空间:全国律协涉外律师“领军人才”第三期培训班成功举办[J].中国律师,2015(8):19-23.

[3] 曾令良.卓越涉外法律人才培养的“卓越”要素刍议[J].中国大学教学,2013(1):32-35.

[4] 石佑启, 韩永红.论涉外法律人才培养:目标、路径和教学模式[J].教育法制,2012(16):49-53.

[5] 张树兴,赵娴.面向东盟的国际化法律专业人才培养模式研究[G]//杨纪武,陈守聪,李泽华.德育论丛:第一辑.昆明:云南科技出版社,2011:317-322.

[6] 刘亚军,师怡.论涉外法律人才的知识结构与能力[J].法学教育研究,2011(1):158-173.

[7] 云剑.我国法律类人才培养模式的现状及改革[J].河南工业大学学报(社会科学版),2010(4):75-78.

[8] 戚桂芳,袁雪.大陆法系与英美法系法学教育模式比较分析[J].金陵科技学院学报(社会科学版),2009(2):55-59.

(责任编辑: 王艳娟)

On Perfection of Cultivating Mechanism for Foreign-Related Legal Talents in Universities

LIJianzhong

(School of Law and Politics, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou,310018, China)

The Going-out strategy, the “Belt and Road” strategy, and the construction of Chinese Free Trade Zone have given rise to the extensive demands for foreign legal services in China, and also brought the serious challenges to the reserve of foreign-related legal talent in China. Chinese law schools undertake the burden of cultivating the foreign-related legal talents, but they still have some defects such as fuzzy objective, the lag of textbook compilations, the unreasonable curriculum system, and the simplex training mode. In the face of these problems, the Chinese law schools should set “multi-level” classified training objective, establish international and practical course system, compile bilingual textbooks with the internationalization and localization knowledge, and construct a cultivating mechanism with polynary structure and composite foreign-related legal knowledge and foreign language capacity.

legal education; foreign-related legal talents; cultivating mechanism

10.3969/j.issn.1673-3851.2017.08.012

2017-03-10 网络出版日期: 2017-05-24

浙江省教育科学规划研究课题(2015SCG335)

李建忠(1970—),男,江西宜丰人,教授,博士,主要从事国际私法方面的研究。

D911-02

A

1673- 3851 (2017) 04- 0356- 09