黄土沟壑高填方分层沉降监测与深层浸水试验

2017-08-01门玉明

段 旭, 门玉明, 董 琪,2, 常 园

(1.长安大学 地质工程与测绘学院, 陕西 西安 710054;2.陕西科技控股集团有限责任公司, 陕西 西安 710003; 3.陕西省核工业地质调查院, 陕西 西安 710100)

水保监测与应用技术

黄土沟壑高填方分层沉降监测与深层浸水试验

段 旭1, 门玉明1, 董 琪1,2, 常 园3

(1.长安大学 地质工程与测绘学院, 陕西 西安 710054;2.陕西科技控股集团有限责任公司, 陕西 西安 710003; 3.陕西省核工业地质调查院, 陕西 西安 710100)

[目的] 研究黄土沟壑地区高填方工程在填方完成后填筑体内部的变形状态,为后续相关研究提供基础依据。[方法] 在某原始沟壑地形在进行高填方工程后,在填方场地内布设3组深层监测井,对填筑体内部土体的分层沉降、土压力以及体积含水率进行了持续12个月的监测。[结果] 工后12个月时间里,沟壑高填方内部的主要变形量集中在填筑体与原始地基交接的位置,沟壑中心地下18—27 m以及原始陡坡部位土层出现明显的张拉变形。在原始沟壑地形的影响下,填筑体内部表现出明显的土拱效应。地下18 m以下不同部位土压力差异明显,中心部位土压力较小,不利于中央部位填土的自重压密。[结论] 在黄土沟壑地形中进行高填方工程后,填筑体内部出现了对地下水上升表现敏感的区域,当地下水位上升时局部的湿化变形可能产生工程土洞、地面塌陷。

黄土高填方; 分层沉降; 土压力; 深层浸水

文献参数: 段旭, 门玉明, 董琪, 等.黄土沟壑高填方分层沉降监测与深层浸水试验[J].水土保持通报,2017,37(3):222-226.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.03.037; Duan Xu, Men Yuming, Dong Qi, et al. Layered settlement monitoring and deep soaking test of loess high fill in gully region[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(3):222-226.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.03.037

随着西部山区建设用地需求越来越大,土地资源日益紧张,扩展城市空间的填方造地项目不断涌现。延安新区作为黄土地区规模最大的填方造地工程,最大填筑厚度70 m左右,目前已通过填方1.63×108m3,人工造地10.5 km2,有效扩展了延安城市的发展空间。由于原始地形复杂,填筑高度大,黄土沟壑高填方的工后沉降问题备受关注。

朱才辉等[1-2]以吕梁机场高填方的工后沉降监测结果为基础,对原始地基及填筑体产生不均匀沉降的原因进行了深入分析,并对沟壑高填方中的土压力分布进行了测量,认为沟壑高填方中表现出土拱效应,但没有详细分析拱效应对填筑体内部的影响;沈细中等[3]运用多种理论和技术,探讨了复杂环境中,高填方体的稳定、排水、湿化变形、沉降控制等问题;李攀峰等[4]根据施工中和工后较长时间内高填方体内的孔隙水压力、钻孔水位及坡脚部位盲沟出水量的观测成果,综合分析了高填方体内地下水分布情况。杨雪强等[5]总结了土拱效应在各类土木工程中的表现形式,其中黏土堤坝中的土拱效应与沟壑填方相似。贾雪莉等[6]通过工程实例对土拱的拱形及拱体几何参数提出了初步见解。

国外方面Low等[7]结合模型试验和理论分析,研究了填方路堤中土拱效应的产生机制和拱体参数。Labuz等[8]提出了土拱效应对土压力的影响规律。Sowers等[9]通过分析监测数据取得了一定的成果,认为碎石坝的长期沉降随着时间的推移而变缓,但是沉降持续的时间非常长,工后沉降量与时间的对数表现出线性关系。Brandon等[10]通过长期监测发现高填方的湿化变形量比蠕变变形量大得多。Athanasiu等[11]对不同填料、不同填筑方式的高填方工程长期沉降进行了研究,发现施工阶段对填料充分压实能减少高填方的长期工后沉降。

综上所述,国内学者对高填方工后沉降的研究主要关注填方的整体沉降与时间的关系,对填筑体内部的变形规律研究较少,国外学者对填土路堤中的土拱效应以及填方沉降等方面已经开展了较深入的研究,但针对原始沟壑地形中大厚度填方的变形研究较少,由于黄土高填方自身的湿陷性和非饱和特性,当地下水环境产生变化时的湿化变形值得关注。因此,本文拟研究黄土沟壑地区高填方工程在填方完成后填筑体内部的变形状态,以期为后续相关研究提供基础依据。

1 工程概况和试验区工程地质条件

填筑前,试验区沟谷最大深度45 m,原始地基为中更新统风积黄土+基岩,区内岩层为侏罗系中统延安组砂岩,岩层向西倾斜,倾角极缓近于水平,约1°~3°。第四纪黄土非常发育,覆盖在全区老地层之上,试验区内填土覆盖在原始黄土之上。

依照就近取材的原则,填料主要来源于场地附近削山造地开挖出的松散土,主要为中、晚更新统黄土,填筑工艺为:通过虚铺(0.6 m)—增湿(近最优含水率)—碾压(平碾、振动碾,局部为强夯)—检测(每层填土的压实系数在0.9以上)等工序。压实后填筑土的物理参数如下:塑限含水量ωp=17.3%,液限含水量ωL=31.1%,塑性指数Ip=13.8,液性指数IL>10,土粒相对密度ds=2.71,土样天然含水率为9.3%~14.7%,天然干密度1.35~1.51 g/cm3,黏聚力C=22 kPa,内摩擦角21.4(°)。

2 试验方案及实施

本文中的沉降监测采用盘式分层沉降仪,分3部分: ① 沉降盘与感应连杆:沉降盘埋入土体后,与土体同步位移,沉降盘之间感应连杆长度随之改变; ② 数据线,将各感应连杆的数据传输至地面; ③ 数据读取仪器,用于读取、记录沉降数据。试验使用旋挖机开挖45 m深的探井,完全穿透填筑体,在地表进行分层沉降仪的初步组装,由人工下井进行分层沉降仪的埋设,同时在探井中以3 m为间隔安装水分计,对土壤体积含水率进行监测。

为研究高填方场地中不同原始地形对工后分层沉降的影响,在试验区3个典型位置布设了分层沉降监测点。1号监测点所处位置原始地形为45°左右的陡坡,填方厚度20 m左右; 2号监测点位于原始沟谷中心位置,填筑体厚度38 m; 3号监测点所处位置原始地形为24°缓坡,填筑体厚度20 m左右。

3 结果与分析

3.1 分层沉降监测

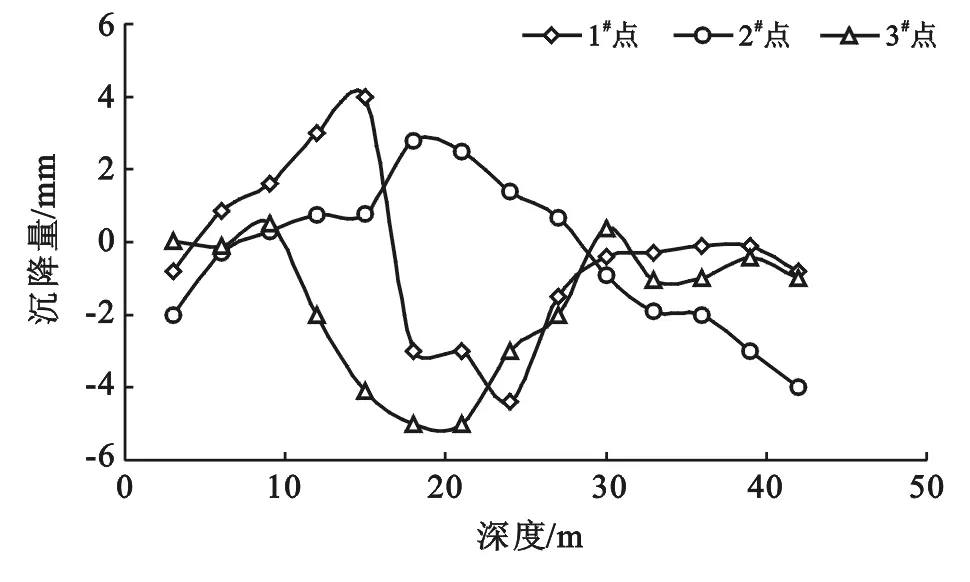

在场地填筑完成30 d后,开始埋设分层沉降监测仪,每15 d采集1次监测数据,经过持续12个月的分层沉降监测,取得各位置土体的分层沉降数据,得出填筑完成后1,6,12个月时,3个沉降监测位置填筑土体的分层变形情况,如图1—3所示。

如图1所示,填筑后1个月时,3个沉降监测点的沉降发展趋势较为接近,地下27 m以上部分沉降量相对较大,平均沉降量为1.2 mm/层,地下27—45 m范围内平均沉降量为0.39 mm/层。1号监测点位于原始陡坡位置,地下15 m处土体发生拉张变形,主要是受填挖结合部位接坡工艺的影响。

图1 3个沉降监测点工后1个月时沉降量与深度关系

图2 3个沉降监测点工后6个月时沉降量与深度关系

如图2所示,工后6个月时,1号监测点出现张拉变形的土层范围已经扩大为地下12—15 m范围(填挖结合位置),总张拉变形量达到4.1 mm。2号监测点(沟谷中心位置)地下30—42 m范围内土体压缩量较大,最大沉降量5.7 mm,总沉降量达到17.2 mm。地下12—27 m范围内出现少量张拉现象,最大张拉变形量2 mm,出现在地下18 m附近。3号监测点(原始缓坡位置)沉降量主要集中在地下12—27 m范围内,压缩变形量达到24 mm。

图3 3个沉降监测点工后12个月时沉降量与深度关系

如图3所示,工后12个月时,断面1中3个分层沉降监测点各层土体变形趋势已呈现出较为明显的差异。1号监测点位于原始陡坡位置,压缩主要发生在填筑土体与原始地基相接的部分,地下17—27 m变形量达到12 mm;由地下6 m到地下15 m区间内土体有一定的张拉变形,地下15 m处土体张拉变形量达到4.1 mm,主要是填筑土体与原始地基交接部位的压缩变形量较大,并且沿原始坡形有一定的水平向变形,导致浅层土体间出现张拉变形。2号监测点位于沟谷中心位置,地下30—42 m之间土体压缩变形明显,总变形达到18 mm,地下18—27 m范围内表现出张拉变形,总张拉变形量为11 mm。

3.2 土压力数据

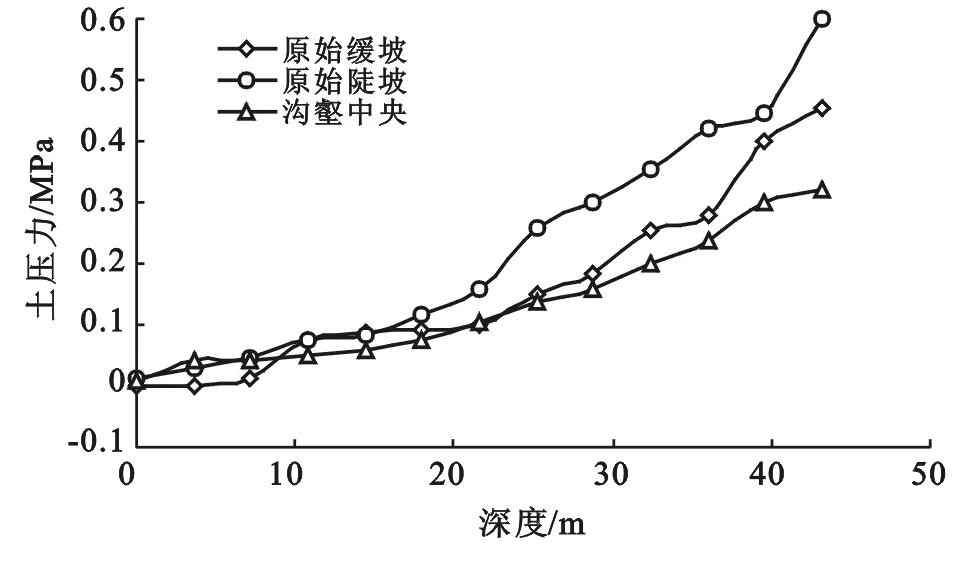

在监测井中埋设的土压力盒采集了填筑体中央以及两侧不同深度位置的土压力数据。图4为工后不同监测位置土压力与填方高度的关系曲线。1和3号监测井底部伸入原始土体。

图4 工后不同监测位置土压力与填方高度的关系

从图4中能够看出,地下0—18 m范围内土压力随填方高度的增加近似呈线性增大。3个监测井中,土压力随深度的增长曲线基本一致,深度达到36 m时,原始陡坡、原始缓坡位置的土压力分别达到沟壑中央的1.85和1.54倍,填筑体内部表现出明显的土拱效应。这种土拱效应与填方场地的分层填筑工艺有关,因土层内部高填方的不均匀沉降造成,其次是由于填挖方的刚度差异引起。试验区内的持续地表沉降监测和深层沉降监测[12]表明,高填方中部沉降远比两侧沟谷交界面处的大,由于中部过大的沉降量将附加荷载传至沟谷两侧原始地基上,两侧原始土体的结构强度远比压实土高,从而产生应力集中现象,土拱将压力向拱两边转移,导致填方中部土压力小于两侧土压力,使土拱下部土体处于“减压”状态,影响了底部土体的自重压密。深度超过18 m后,土压力曲线开始分化,沟壑中央位置的土压力增长明显,分层沉降监测中出现张拉变形。

3.3 湿化变形系数

为研究沟壑高填方工后12个月后各层土体的压缩性质与湿化变形性质,在3处沉降监测点附近开挖探井35 m,从中每隔3 m取一组土样,进行侧限压缩试验和湿化变形系数的试验。理论上各层填土在填筑初期的物理力学性质相近,但如图5中土压力的监测数据所示,不同部位土体在填筑后12个月时间里的应力变化有明显区别,导致土层的压缩性质、湿化变形性质逐渐产生区别。图5为地表至地下40 m范围内,不同位置土体的湿化变形系数与深度关系曲线。

图5 地表至地下40 m范围内,不同位置 土体的湿化变形系数与深度关系

如图5所示,原始陡坡位置(1#)与原始缓坡位置(3#)土体的湿化变形系数随着深度的增大而减小,均小于湿陷性黄土湿陷性指标0.15,沟谷中心位置(2#)湿化变形系数在地下12—22 m范围内出现一个数值较大的区间,与土体张拉变形以及竖向土压力的差异有关。

3.4 深层浸水试验

3.4.1 深层浸水试验概况 通过分析延安新区填筑前后的水文资料,在原始沟壑中进行大厚度填筑已经改变了原有的水文地质环境,地表径流量减少,基岩裂隙水的排泄通道(下降泉)被堵塞。谢春庆等[13]的研究表明地下水的上升会对高填方场地产生侵蚀、软化等作用,引发工程土洞、地面沉降等次生危害。国内开展过多次大面积浸水试验,研究自重湿陷性黄土场地的自重湿陷量与自重湿陷的时间历程[14-16],本文通过深层浸水试验来进一步研究地下水上升时,高填方场地内部的湿化变形情况。浸水试坑直径50 m,坑内布设直径130 mm,深50 m的注水孔60个,间距4 m。试验期间向注水孔中持续注水,总注水量2 500 m3。浸水的目的是提高深层土体的含水量,模拟地下水上升时填筑体的湿化变形状态。

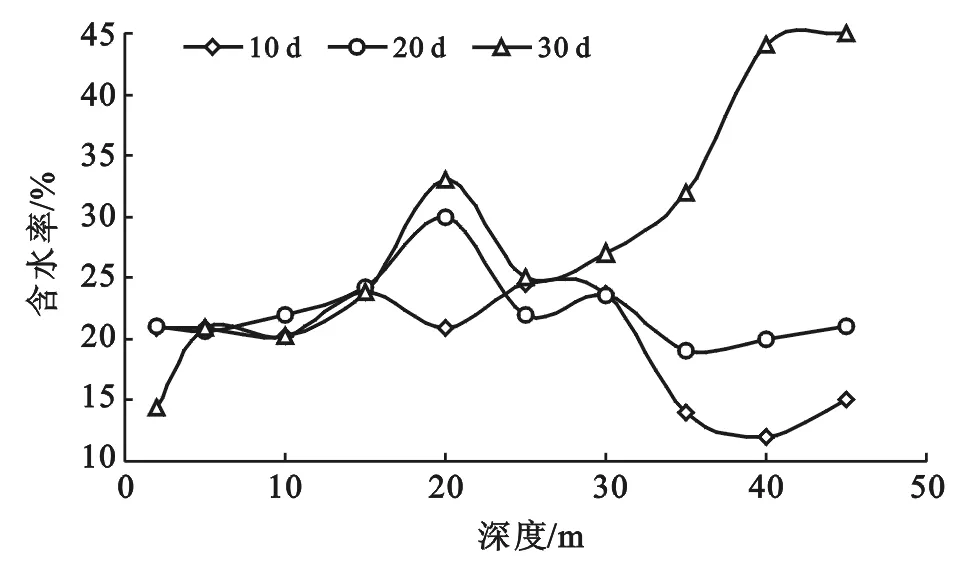

3.4.2 试验数据分析 浸水期间通过提前埋设的水分计对填筑土体的含水量进行持续的监测,浸水10,20,30 d时2号沉降监测点土体的含水量变化如图6所示。浸水过程中,深层土体含水量增长明显,浸水30 d时,地下30—45 m范围内土体含水量明显增大,地下40—45 m土体含水量达到45%,达到了深层浸水试验的预期效果。地下15—25 m出现一个含水量增长明显的范围,由17%增大至33%。

图6 浸水30 d后2号沉降监测点土体含水率与深度关系

图7为原始陡坡(1#)、沟壑中心(2#)、原始缓坡(3#)3个监测点在深层浸水30 d后各层土体的湿化变形量。在浸水开始之前,高填方场地已填筑完成12个月,各层土体沉降已基本稳定,深层浸水持续30 d后,原沟壑中心位置填筑土体的湿化变形量大于沟壑两侧位置,沟壑中心地下15—24 m范围内土体的湿化变形量达到58 mm,明显大于其他部位。填筑体底部的湿化变形量之所以不大,主要是底部填土填筑较早,施工过程中经历的压密时间较长,湿化变形系数很低,从图7中湿化变形系数的分布便可以看出。

图7 3个监测点深层浸水30 d后湿化变形量与深度关系

浸水30 d后,试验区内注水孔附近出现多处地表塌陷,沟壑中心部位的塌陷量大于沟谷两侧,以注水孔为圆心,半径为0.5 m范围内地表出现塌陷现象,2号探井附近(沟谷中心位置)是地表塌陷量最大的位置,塌陷量达到17 cm,明显大于1号探井附近的地表塌陷9 cm。

4 讨论与结论

4.1 讨 论

在对跨度45 m左右的原始沟壑进行最大厚度45 m的填筑后,原始地形对填筑体的变形趋势产生了明显的影响,原始陡坡及沟壑中心部位出现悖于常态的张拉变形,室内试验与深层浸水试验均表明这一范围内土体湿化变形系数较大,对地下水的上升较为敏感。

水文监测资料表明,高填方的建设明显改变了地下水、基岩裂隙水的蒸发、排泄渠道,当地下水上升,水分以毛细传播的方式不断上升,填筑体底部土体的含水率增大,“土拱”下部土体的湿化变形量增大明显,便出现沉降监测中的张拉变形状态。这种局部的变形容易诱发工程土洞、地表塌陷等危害。对于沟壑高填方中拱体的几何参数、力学性质与发展趋势仍需要进一步的研究。

4.2 结 论

(1) 12个月的分层沉降监测表明:沟壑中心位置地下18—27 m范围内土层出现张拉变形,总张拉变形量为11 mm。

(2) 土压力监测表明沟壑高填方内部表现出明显的土拱效应,地下18 m为起点沟谷两侧与中心位置的土压力开始出现分化,土拱效应对填筑体内部土体的自重压密产生不利影响。

(3) 沟壑中心位置在地表以下12—22 m范围内土体的湿化变形系数出现一个数值较大的区间,最大值达到0.14。

(4) 深层浸水试验结果表明,沟谷中心位置地下15—24 m内湿化变形量达到58 mm,明显大于其他部分,是黄土沟壑高填方水敏性最强的部位。

[1] 朱才辉,李宁,刘明振,等.吕梁机场黄土高填方地基工后沉降时空律分析[J].岩土工程学报,2013,35(2):293-301.

[2] 朱才辉,李宁,袁继国.黄土冲沟中高填方土压力量测及分布规律探讨[J].岩土力学,2015,36(3):827-836.

[3] 沈细中,刘隆斌,陈敏,等.恶劣环境条件下高填方设计关键技术问题[J].重庆建筑大学学报,2003,25(2):67-72.

[4] 李攀峰,刘宏,张倬元.某机场高填方地基的地下水问题探讨[J].中国地质灾害与防治学报,2005,16(2):136-139.

[5] 杨雪强,何世秀,庄心善.土木工程中的成拱效应[J].湖北工学院学报,1994,9(1):1-7.

[6] 贾海莉,王成华,李江洪.关于土拱效应的几个问题[J].西南交通大学学报,2003,38(4):398-402.

[7] Low B K, Tang S K, Choa V. Arching in piled embankments[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1994,120(11),1917-1938.

[8] Labuz J F, Theroux B. Laboratory calibration of earth pressure cells[J]. Geotechnical Testing Journal, 2005,28(2),188-196.

[9] Sowers G F, Williams R C, Wallace T S. Compressibility of broken rock and the settlement of rockfills[C]∥Proceeding 16th of the international conference on soil mechanics and foundation engineering, 1965:561-565.

[10] Brandon T L, Duncan J M, Gardner W S. Hydrocompression settlement of deep fills[J].Journal of Geotechnical Engineering, 1990, 116(10):1536-1548.

[11] Athanasiu C, Simonsen A S, Soereide O K, et al. Elastic and creep settlements of rock fills[C]∥Proceedings 16th of the international conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Osaka: Balkema,2005:1837-1843.

[12] 董琪,段旭,李阳,常园.黄土沟壑高填方工后12个月沉降变形规律研究[J].煤田地质与勘探,2016,44(2):89-95,105.

[13] 谢春庆.钱锐.大面积高填方工程地下水后评价探讨[J].勘察科学术,2014(6):1-4,64.

[14] 李大展,何颐华,隋国秀.Q2黄土大面积浸水试验研究[J].岩土工程学报,1993,15(2):1-11.

[15] 黄雪峰,陈正汉,哈双,等.青.大厚度自重湿陷性黄土场地湿陷变形特征的大型现场浸水试验研究[J].岩土工程学报,2006,28(3):382-389.

[16] 姚志华,黄雪峰,陈正汉,等.兰州地区大厚度自重湿陷性黄土场地浸水试验综合观测研究[J].岩土工程学报,2012,34(1):65-74.

Layered Settlement Monitoring and Deep Soaking Test of Loess High Fill in Gully Region

DUAN Xu1, MEN Yuming1, DONG Qi1,2, CHANG Yuan3

(1.SchoolofGeologicalandSurveyingEngineering,Chang’anUniversity,Xi’an,Shaanxi710054,China; 2.ShaanxiScience&TechnologyHoldingGroupCo.,Ltd.,Xi’an,Shaanxi710003,China;3.ShaanxiNuclearIndustryGeologySurveyingInstitute,Xi’an,Shaanxi710100,China)

[Objective] The deformation state of the laess-filled body after filling in the Loess Plateau was studied to provide basis for relevant research. [Methods] Three deep monitoring points in high embankment was laid after loess high fill construction, the layered settlement, soil pressure and volumetric water content of the soil were monitored consecutively about 12 months. [Results] After 12 months of construction, a compression deformation occurred in the junction of the filling and the transfer of the original foundation. Underground of 18 to 27 meters below gully center and the original steep slope occurred obvious tensile deformation. Under the influence of primitive gully terrain, the performance of internal filling body appeared obvious soil arching effect. Under 18 m below ground, the soil pressure difference was obvious, and the influence of the filling body in original gully terrain is not conducive to the weight of the filling body of the central parts. [Conclusion] There is an area sensitive to water after filling in the Loess Plateau, when the underground water level rise, the partial wetting deformation may cause the engineering soil hole and cause the ground collapse.

loess high fill; layered settlement; soil pressure; deep soaking test

2016-06-22

2016-10-11

陕西省重点科技创新团队计划项目“黄土地区土木工程与地质环境协调研究”(2016KCT-13); 陕西省重点产业创新链社会发展领域“填方区建筑物基础破坏模式与机理研究”(2015KTZDSF03-02); 中央高校基本科研业务费专项资金(310826171016)

段旭(1991—),男(汉族),陕西省西安市人,博士研究生,主要从事土与结构物相互作用的研究。E-mail:duanxutim@163.com。

B

1000-288X(2017)03-0222-05

U41