废弃矿井地面泄压钻孔瓦斯治理模式及利用技术研究

2017-07-21于志军

于志军 祁 铭 赵 彦

(中节能宁夏新能源股份有限公司,宁夏 750002)

废弃矿井地面泄压钻孔瓦斯治理模式及利用技术研究

于志军 祁 铭 赵 彦

(中节能宁夏新能源股份有限公司,宁夏 750002)

随着国家煤炭行业结构性改革和去产能工作的逐步推进,国内将会陆续出现大量废弃煤矿。煤矿关停后会遗留大量的安全隐患和环境问题,造成大量温室气体排放的同时也造成了资源的严重浪费。废弃矿井瓦斯灾害治理对解决煤矿关停后出现的一系列问题,尤其是提高煤矿瓦斯防治水平具有重要意义。

废弃矿井 地面泄压钻孔 瓦斯治理

1 地质概况

1.1 地层

区内赋存的地层,平面上,浅部大面积出露二叠系上统石盒子组,深部边缘零星出露二叠系上统石盒子组及石千峰组,中部多为第四系覆盖。剖面上,由下至上依次是寒武系、石炭系中土坡组、太原组、二叠系山西组、石盒子组、石千峰组和第四系。由下至上分述如下:

(1)寒武系

该地层上部为竹叶状灰岩,中部为鲕状灰岩,下部由灰岩、泥岩组成。不整合于太古界之上,厚度约370m。

(2)石炭系下统土坡组

自铝土岩底到K1石英砂岩底,厚度588m。主要由灰白色和灰黄色砂岩、含砾砂岩、灰黑色泥岩和砂质泥岩及薄层石灰岩、泥灰岩(一般厚1m左右)及薄煤层20余层组成,其中有3~5层煤层局部达可采厚度,底部有0.3m的铝土岩。属浅海相及海陆交替相沉积,不整合于寒武系地层之上。

(3)石炭系上统太原组

自K1石英砂岩底到3号煤层底板砂岩底,厚度约217m。由砂岩、砂质泥岩、薄层石灰岩、煤层等组成。为区内主要含煤地层之一,共夹薄~中厚煤层22层。其中可采和局部可采煤层9层,编号为5、6、7、8、10、12、16、21、22,其余煤层偶见可采点或不可采。与下伏土坡组呈整合接触。

(4)二叠系下统山西组

该组连续沉积于太原组之上,属陆相含煤沉积。自3号煤层底板砂岩底到K7砂岩底,平均厚度约97m。以灰白色、浅灰色中~粗砂岩为主,夹灰色、深灰色砂质泥岩、泥岩,含煤5~6层(3、2下、2、2上、1号煤),其中下部的3、2号煤厚度大,全区可采,其余偶见可采点或不可采。

(5)二叠系石盒子组

本组与下覆山西组地层整合接触,平均厚度550m,属陆相沉积。上部主要为由紫褐色,灰绿色砂质岩及肉红色砂岩组成,砂岩多呈厚层状,常夹有小砾石。下部主要由黄色,灰白~灰色砂岩与砂质泥岩组成,厚层状,夹薄煤层1~2层。底部K7砂岩由石英及沉积岩碎屑组成,粒径1~3mm,上粗下细,规律显著,中部夹铁质结核一层。

(6)二叠系上统石千峰群

本组连续沉积于石盒子组之上,属陆相沉积,厚408m。底部为杂色砾岩,组成成份复杂,由片岩、片麻岩、花岗岩等中基性火成岩砾组成,南部分叉为二层,全层为紫红色、肉红色、灰绿色砂岩与泥质岩互层,于中上部有一层灰绿色含砾砂岩。

(7)第四系

厚度在0~7.5m。岩性主要为冲洪积、残坡积砾砂,主要分布在呼鲁斯太沟,勒胡同沟中,厚度小于7.5m。

1.2 构造

乌兰煤矿位于贺兰山北段煤田呼鲁斯太矿区北端。乌兰煤矿构造整体为走向NW、NNW,倾向SW的单斜构造,走向长5km,倾斜宽3km,面积16.15km2。井田内有可采及局部可采煤层17层,总厚度30.74m,主采2号、3号、7号、8号煤层均为突出煤层,且具有自然发火倾向和煤尘爆炸危险性;煤层平均倾角在20°~21°左右。

受呼鲁斯太向斜影响,区内构造以断裂为主,以走向正断层为主,但也发育少数斜交走向的正、逆断层。据生产实际揭露,在浅部生产区,F23正断层将各主要煤层切割成两块,严重破坏了煤层的连续性,影响了生产。局部区域褶曲发育,但主要发育于石炭系地层中,幅度小于20m,对煤炭生产影响不大。整体而言,构造复杂程度为中等偏简单。

1.3 煤层

区内含煤地层为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组。含煤地层厚度314m,含煤26层,平均厚度累计为26.56m,含煤系数为8.5%。可采、大部可采煤层8层,平均厚度为20.43m(其中山西组含煤2层,编号为2、3,太原组含煤6层,编号为5、6、7、8、12、16),含煤系数为6.5%。本次仅介绍2、3号煤层。

2号煤层赋存于山西组中部,煤层厚度0.56~8.25m,平均3.52 m。上距K7砂岩平均45m,下距K6砂岩约22m。下距3号煤层约25m。煤层赋存底板标高为+1150m~+900m,埋深375m~664m。直接顶板多为细、中粒砂岩,底板以粉砂岩、细粒砂岩为主,局部为泥岩、砂质泥岩。

3号煤层赋存于山西组底部,煤层厚度3.32~24.1m,平均9.00m。下距5号煤层约16m。煤层赋存底板标高+1150m~+900m,埋深373m~665m。直接顶板为K6砂岩,局部为泥岩、砂质泥岩;底板以粉砂岩、细粒砂岩为主,局部为泥岩。

乌兰煤矿为中灰、低~中硫、低磷、中高发热量煤;主要为焦煤,局部为1/3焦煤和肥煤。

1.4 水文地质条件

1.4.1 含水层划分

根据井田含水层的特征,共分为一个含水组和五个基岩含水带,现分述如下:

第四系孔隙潜水含水组:本组岩性为粗砂至砾石夹薄层亚粘土,厚度0~7.5m。

第Ⅰ含水带:位于2号煤层底板以上100~150m,含水带厚度为60m,岩性为中砂岩。

第Ⅱ含水带:位于2号、3号煤层底板的细砂岩之间,含水带厚度为41m,含水层厚度为23m,岩性为中粗砂岩。

第Ⅲ含水带:位于3号煤层底板细砂岩至8号煤层底板泥岩之间,含水带厚度为73m,含水层厚度为24m,岩性为砂岩、泥岩,夹2~3层灰岩,5~7层煤。

第Ⅳ含水带:位于8号煤层底板~15号煤层底板细砂岩之间,含水带厚度为69m,含水层厚度为33m,岩性为细砂岩、泥岩,夹7~8层煤。

第Ⅴ含水带:位于15号煤层底板~K1石英砂岩底部,含水带厚度为51m,含水层厚度为14m,岩性为细砂岩、泥岩,夹一层灰岩和7层煤。

矿井水文地质条件属简单类型。基岩含水量极微弱,第Ⅳ、Ⅴ含水带接近无水,呼鲁斯太沟内流水只在井田南部边界附近与含水带有补给关系,只影响南翼采区边界浅部煤层。地下水缺乏补给水源,矿井排水以静储量为主,静储量流干后相应地段干涸。

1.4.2 隔水层

在各基岩裂隙承压含水组间,发育有十余米或数十米的泥岩、砂质泥岩、粉砂岩等组合成隔水层,在断裂不发育的区段,上、下含水组间不存在水力联系,具有较强的隔水性能。

1.4.3 地下水的补给、迳流与排泄

(1)第四系孔隙潜水补给、迳流与排泄

乌兰煤矿区第四系松散岩层不甚发育,最大厚度<8m。含水层为砂、砾石层,一般厚度1~4.5m。含水层主要分布于矿区西南部的呼鲁斯太沟与中部的勒胡洞沟内。

第四系孔隙潜水的主要补给来源为接受大气降水,一般在每年的7~9月份为主要补给时期,其次为汛期内洪流的短暂补给,再者为呼鲁斯太沟上游迳流而来的孔隙水渗透补给。在呼鲁斯太沟内,由于含水层相对较发育,接受补给的孔隙潜水在补勘区西深部沿呼鲁斯太沟走向向东南方形成迳流,经南部边界流出煤矿区以外。

煤矿区孔隙潜水的主要排泄途径为当地居民生活及农灌抽排,其次为蒸发排泄和渗入矿井,剩余部分则沿地下流场,流出煤矿区以外。

(2)基岩地下水补给、迳流与排泄

基岩地下水主要通过弱透水的覆盖层接受大气降水间接补给,补给时段主要为7~9月份,补给量微弱,煤矿区基岩地下水主要以潜水形式赋存于顶部风化裂隙带,并沿地层倾向向深部缓慢迳流,地下水亦逐渐由潜水过渡为半承压、承压水;因深部地下水迳流滞缓,则地下水转而沿地层走向由北向南运移,越过呼鲁斯太沟后,进入百灵矿区。

基岩地下水沿地层走向迳流途中,大部分排入煤层采掘巷道或老空区,为矿井所抽排,仅有少部分地下水越过呼鲁斯太沟,迳流出界外。

2 含气性及瓦斯资源量评估

乌兰矿为煤与瓦斯突出矿井,矿井瓦斯相对涌出量最高达到63.41m3/t。2号煤层瓦斯含量在6.21~14.83 m3/t,平均10.37m3/t;3号煤层瓦斯含量在5.59~11.57 m3/t,平均6.70m3/t;7号煤层瓦斯含量在3.39~10.07m3/t,平均5.97m3/t;8号煤层瓦斯含量在5.89~10.84m3/t,平均7.84m3/t。瓦斯含量均呈现出随埋藏深度增加而增高的趋势。通过采用体积法对残存瓦斯资源量进行评估,经计算瓦斯资源量约12亿m3,如果采收率按照 50%考虑,可采瓦斯资源量为 6 亿m3,资源量丰富。

3 地面泄压钻孔瓦斯治理技术研究

3.1 地面钻井的布置

乌兰煤矿采取先下区段7号、8号煤层后上区段2号、3号煤层的开采方式。通过对7号煤层开采,消除上覆的2号、3号煤层瓦斯突出危险。为此,乌兰煤矿在地面实施了106口地面泄压钻孔,其中采动区钻孔39口,未采动区钻孔66口。在布井时采用非均匀布井法,在工作面对应地面运输顺槽和回风顺槽内侧50m范围布置2排地面钻井,钻井走向间距60~100m,抽采2、3号煤层卸压瓦斯及采空区瓦斯。

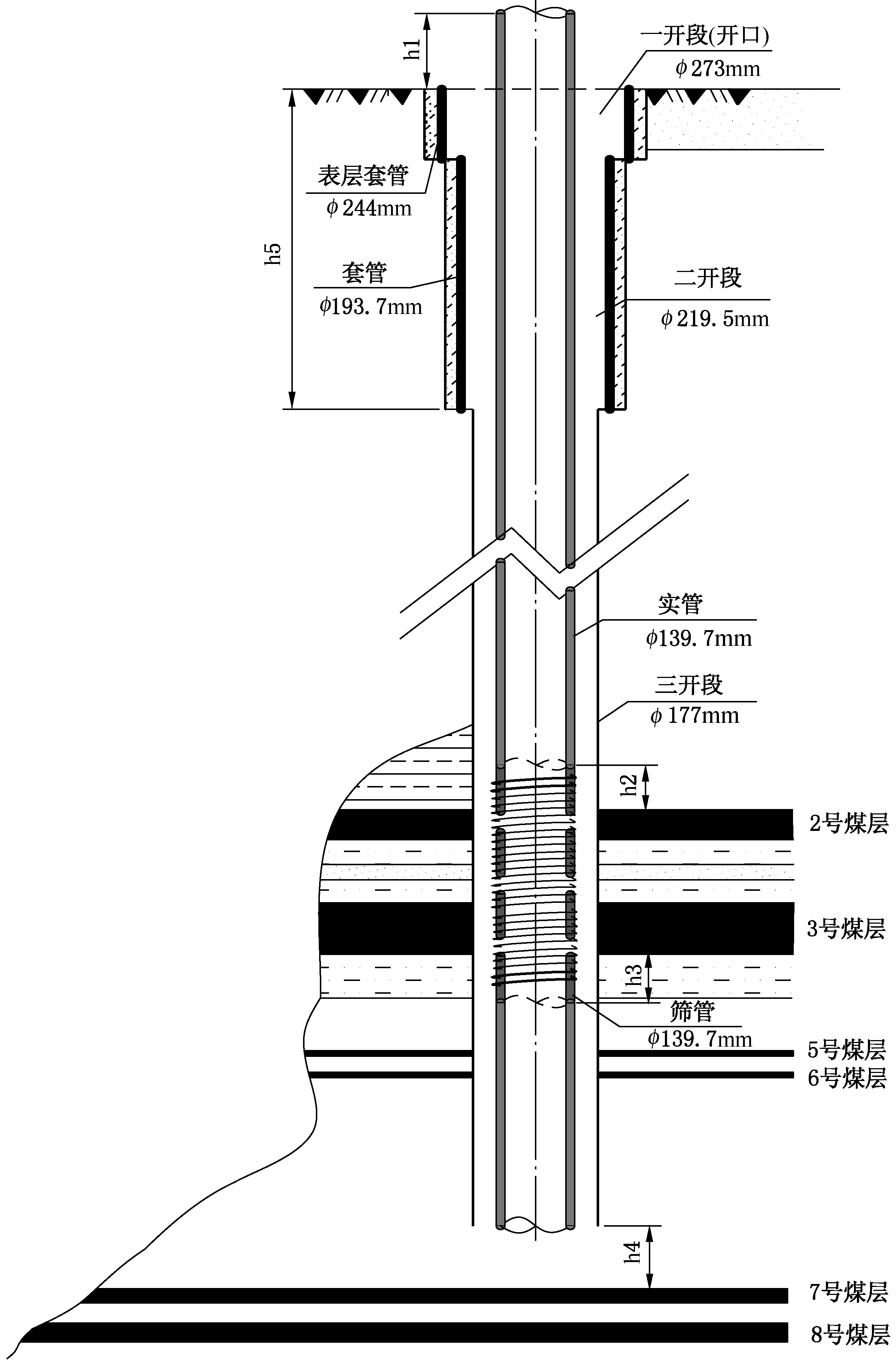

h1:瓦斯抽采管延伸至地面0.5m;h2:抽采瓦斯筛管的上端在2号煤层顶板上方10m处;h3:抽采瓦斯筛管的下端在3号煤层底板下方10m处;h4:地面钻井井底距7号煤层10m;h5:固井长50m图1 地面钻井井身结构图

3.2 地面钻井井身结构

地面钻井为三开井身结构,钻井直径φ177mm,终孔位置位于7号煤层顶板上方10m处。下入φ139.7mm的抽采瓦斯管,其中穿过上部被保护层(2号和3号煤层)部分为筛管,其余为实管(井身结构见图1)。

本井身结构钻孔显示2、3煤层受7号煤层的采掘影响产生裂隙,煤层通透性良好,有利2、3号煤层瓦斯气有效解析。因此,为通过地面泄压钻孔模式治理瓦斯创造了有利条件。

3.3 工程试验

3.3.1 地面泄压钻孔瓦斯治理模式试验

通过对106口地面卸压钻孔气体成分、氧含量和瓦斯浓度的动态数据监测分析,结合煤矿水文地质、煤层、巷道连通性等相关基础资料的研究,首先选择了15口优质钻孔进行负压排采试验,每天产气量为4万m3(纯量),平均每口井2000多m3(纯量),每天实现瓦斯综合利用发电12万KWh,经济效益可观。通过试验工作的开展,进一步对现有地面泄压钻孔进行全面研究分析,一方面验证地面泄压钻孔瓦斯气量及成分;另一方面验证长周期排采下泄压钻孔内瓦斯气中氧含量的变化规律性;三是验证了采动区域和未采动区域煤层瓦斯气解析规律,为下一阶段技术研究工作的开展提供科学依据。

3.3.2 地面卸压钻孔优选检测

随着地面泄压钻孔瓦斯治理模式试验及研究工作的推进,在之前试验成果的基础上,考虑增加地面泄压钻孔的使用量来增大研究范围,为此对地面钻孔进行逐一优选。通过优选一是对钻孔的井筒套管的错断、变形情况及筛管孔眼堵塞情况进行了解,掌握井筒情况,作为后续选井排采的依据;二是掌握钻孔内水位上升及变化情况,研究水位对瓦斯解析的影响;三是检测所有钻孔产气情况,以便分析研究钻孔的周围煤层瓦斯气体渗流通道的堵塞情况;四是分析研究钻孔内氧含量上升的原因,以便采取有效措施保证排采的安全性。

3.3.3 优选地面卸压钻孔解堵增透

通过泄压钻孔优选检测结果,选择出气量相对较好、井筒套管相对完好但是氧含量较高不能长周期排采的钻孔,研究制定解堵增透技术方案,对井筒实施解堵疏通改造,同时降低井筒水位,打开煤层渗流通道,为煤层内的瓦斯气体最大程度的解析创造有利条件。通过优选的地面泄压钻孔实施解堵增透措施后,效果显著,钻孔内瓦斯气体甲烷含量由10%左右上升到60%左右,氧含量由15%左右下降到5%左右。通过该阶段试验,取得了两项成果,一是通过对泄压钻孔解堵增透改造,可以有效排采采动区煤层瓦斯;二是通过技术措施可以有效控制地面泄压钻孔氧气含量,保证安全长周期排采。

[1] 何宝兴,龙田良.煤层气钻井完井技术的研究和运用[J].中国煤层气,1996(1):50-53.

[2] 丁昊明,戴彩丽,高静,等.国内外煤层气开发技术综述[J].中国煤层气,2013,22(4):24-26.

[3] 赵庆波.中国煤层气地质特征及勘探新领域[J].天然气产业,2004,24(5):4-7.

(责任编辑 王一然)

Gas Management Mode with Surface Pressure Releasing Boreholes for Abandoned Mines

YU Zhijun, QI Ming, ZHAO Yan

(CECEP Ningxia New Energy Resources Joint Stock Co., Ltd., Ningxia 750002)

With the structural adjustment and capacity-removal progress in the coal industry a great number of abandoned coal mines will continue to appear in the future. After these coal mines are closed and abandoned, it may cause some safety risks and environmental issues, which leads to the emission of greenhouse gas and serious wastes of resources. The management of gas accidents for abandoned coal mines will be of great significance to resolve the series of problems after coal mine closure, especially to enhance the gas prevention and control for gassy coal mines.

Abandoned mine; surface pressure releasing borehole; gas control

于志军,男,高级工程师,硕士学位,从事废弃矿井瓦斯综合治理和资源化利用技术、碳捕集及回注技术研究。