基于应用型转型的“道路建筑材料”课程教学改革研究

2017-07-19田继龙王喜刚

高 健,田继龙,王喜刚,刘 峰

(辽宁科技学院 资源与土木工程学院,辽宁 本溪 117004)

基于应用型转型的“道路建筑材料”课程教学改革研究

高 健,田继龙,王喜刚,刘 峰

(辽宁科技学院 资源与土木工程学院,辽宁 本溪 117004)

基于应用型大学的人才培养要求,对“道路建筑材料”课程的特点和教学过程中存在的问题进行分析,提出了采用“对分课堂”授课模式、引入“微课”、开放实验室、开展创新性实验以及采用“N+2”考核模式等措施对课程教学进行完善,有利于改善学习效果,发挥学生的主观能动性,提高学生的应用创新能力。

道路建筑材料;改革;教学方法

“道路建筑材料”是道路桥梁与渡河工程、市政工程等专业实践性较强的专业基础课,课程内容包括砂石材料、有机结合料、无机结合料、水泥混凝土、沥青混合料及钢材等理论知识和实验内容〔1〕。由于理论知识覆盖面广,实验内容庞杂,实践性较强,因此在新兴道路建筑材料的不断涌现下,应把握课程特点,对理论教学和实践教学进行有针对的改革。适逢应用型转型的重要时期,对“道路建筑材料”的课程改革应落实应用型本科高校的办学要求,做到切实提高学生的应用创新能力,适应社会生产、建设、管理、服务一线的要求。

1 教学过程中存在的问题

1.1 教学内容记忆困难

“道路建筑材料”课程内容涉及面广,每章均为独立体系,尤其砂石、水泥、沥青等原材料章节彼此联系小,要在现有的48学时内消化大量的概念、术语、实验检测方法,致使每堂课的容量都非常大,需记忆点众多。学生在45分钟的课堂内如果注意力稍有不集中,便容易导致学生记忆困难,无法在头脑中形成条理清晰的知识结构框架。

1.2 理论教学与实践教学联系差

“道路建筑材料”各章节的教学中都涉及到大量的实验方法,用以获取实验指标来评价材料的某项性质。多数院校的教学计划是在课程结束后进行集中实践,这样致使每章都包含的实验内容要在课程结束后几周甚至几个月之后进行。由于对实验仪器没有一个整体感性的认识,对实验的操作步骤也只局限于实验规程,学生对理论课上所讲授的实验方法不能很好的理解,加之集中实践周与理论课间隔时间较长,等到实践周,学生对所学实验知识已经基本遗忘。

1.3 实验设备陈旧项目单一

许多院校“道路建筑材料”实践内容多以验证性为主,缺少综合性、设计性、创新性实验。验证性实验也主要围绕传统的集料、水泥、沥青及其组成的混合料为主。限制了学生的积极性和创造力发展。许多院校的实验设备也大多是十几年前引进的,随着工艺的发展以及新材料的应用,一些陈旧的设备实验效率低下,甚至已经不能满足实验要求,而学校往往由于经费及其他原因没有更新实验设备和仪器,限制了学生实践能力和创新能力的培养。

1.4 教材建设滞后

目前教学所用教材多为2010年的教材,虽然是经典教材,但道路建筑材料不同于力学等专业基础课,许多道路建筑新材料、新设备、新工艺、新规范等都影响着教学内容,一味沿用老教材会欠缺知识的前沿性。

2 课程改革方法及措施

2.1 采用“对分课堂”授课模式

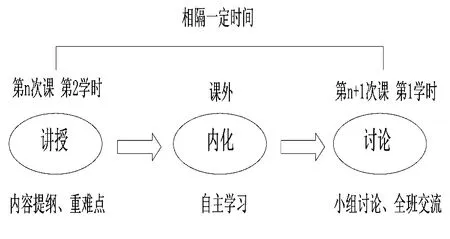

由于课程涉及材料类型较多,内容涵盖大量的定义、术语、实验方法与实验指标,按照以往传统的“填鸭式”教学方法效率低,影响学生的学习兴趣,降低学习效果。“对分课堂”〔2〕是我国原创的新教学模式,该模式将授课时间分为教师讲授和学生讨论两部分,突出学生课堂讨论的过程。该模式的实施关键在于教师将讲授与学生讨论错开一定时间,给予学生吸收知识的时间之后再进行有针对性的讨论,“对分课堂”模式见图1。道路建筑材料这门课程可以利用“对分课堂”这种教学模式,将连续两学时的第一学时作为对上堂课所学内容的讨论,第二学时讲授新课,不再面面俱到的详细讲解,只对新内容进行梳理,并突出重难点,给学生留有发挥余地,激发学生课后的学习动力,以备下次课讨论。采用“对分课堂”可以避免传统课堂的沉闷单调,活跃课堂气氛,增强学生的学习动力,达到良好的教学效果。

图1 “对分课堂”授课模式

2.2 引入“微课”、开放实验室

“微课”是指以视频为主要载体,记录教师在课堂内外教育教学过程中围绕某个知识点(重点、难点、疑点)或教学环节而开展的精彩教与学活动全过程〔3〕。针对“道路建筑材料”这门课程理论和实践相脱节的现象,一方面可以制作“微课”,教师将实验操作过程通过现场录像或微课软件制作成5~8分钟的视频,提供给学生,学生可以更直观的学习实验操作内容,并且可以利用课后时间反复观看来加深对实验过程的理解。另一个方面是开放实验室,目前实验室只供学生上课使用,使用效率较差。通过开放实验室,鼓励学生课余时间自主进实验室,对实验仪器进行观摩,在实验教师批准的情况下进行一些基本操作。但实验室要做好管理工作,对实验人员采取登记制度,增强实验人员的责任意识,确保实验设备不受到损坏。以上两个方面双管齐下,可以极大弥补理论教学与实践教学脱节的现象。

2.3 开展创新性实验

为了切实提高学生的应用创新能力,满足应用型本科的办学理念,应改变传统的以验证性为主的实验,开设创新性较强的实验项目,启发学生的创新思路。例如我校2015秋学生的实验课,安排了学生自主完成掺和煤矸石水泥混凝土的设计过程,学生们进行了集料级配、物理参数,水泥胶砂实验、混合料配合比设计等,自主探索了不同级配,不同掺和料下水泥混土的强度特征。在整个实验过程中,教师在重难点环节进行指导,在实习结束后,由各组自制PPT进行答辩,由老师点评,评定成绩。这样的实验项目,调动了学生的积极性和探索热情,有效的锻炼了学生的创新性。

2.4 采用“N+2”考核模式

对于处于应用型转型的高校,考核方式的改革是人才培养模式改革的关键。目前的考试成绩+平时成绩的考核方式不足以反映学生对课程的综合掌握,也不利于学生应用能力的培养。为了培养具有专业特点的应用型人才,可以参考合肥学院的“N+2”考核模式〔4〕,2代表期末考试和课程总结,N代表平时表现。具体应用到“道路建筑材料”,N为4,既包括出勤、作业、随堂练习和单元测验,原考核方式的平时成绩和期末考试成绩比例为3∶7,按照N+2考试模式,可以将该比例改为4∶6,既平时成绩40%,其中出勤5%、作业10%、随堂练习10%、单元测验15%,期末成绩占60%,其中期末成绩占50%,课程总结为10%。按照这种模式可以全面考核学生的综合能力,有助于学生实际能力的提高,而不仅仅是考前的死记硬背与适应突击。

3 结语

在分析“道路工程材料”的课程特点和现存理论教学与实践教学不足的基础上,基于应用型大学的人才培养要求,对该课程的教学手段与考核方式进行了改革,可以有效的改善学习效果,充分发挥学生的主观能动性,有助于培养学生的应用能力,创新能力以及综合能力的养成。

〔1〕申爱琴.道路工程材料〔M〕.北京:人民交通出版社.,2010.

〔2〕张学新.对分课堂:大学课堂教学改革的新探索〔J〕.复旦教育论坛,2014,(05):5-10.

〔3〕刘小晶,张剑平,杜卫锋.基于五星教学原理的微课教学设计研究〔J〕.现代远程教育研究,2015,(01):82-89+97.

〔4〕陈琳.合肥学院N+2过程考核改革的探索〔J〕.教育与职业,2007,(32):176-178.

1008-3723(2017)03-059-02

10.3969/j.issn.1008-3723.2017.03.025

2017-04-03

高健(1987-),男,辽宁阜新人,辽宁科技学院资源与土木工程学院助教,硕士.研究方向:岩土工程.

G642.0

A