“互联网+平台”:科技期刊的跨界与第三次大融合

2017-07-17李祖平

□文│李祖平

在2016年5月30日召开的全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上,习近平总书记提出了建设世界科技强国的目标。会议两周后的6月14日,中国科学院科技论文预发布平台(官网域名为ChinaXiv.org)就正式上线。[1]“支持中国科技论文的预发布和首发权”的ChinaXiv,尽管有“与传统的基于期刊成果发布方式形成有效互补”的宗旨,客观上还是会对国内5300种[2]科技期刊造成很大压力。

科技期刊作为知识创新与技术成果发布、信息传播与情报文献服务的重要载体,在传统出版业态转型升级为新兴出版业态进程中,如何用好“互联网+”新政,进一步加快要素重构?如何通过多媒介技术支撑、多元化资源融合的数字化再造,实现跨界突破?如何顺应信息资源开放获取的国际大趋势,更好地服务于世界科技强国建设?这是亟待业界推进的重大课题。

一、科技期刊数字化出版的两次大融合及其瓶颈和短板

随着计算机技术、网络技术等现代信息技术高速发展,人们获取信息的方式和用来阅读的媒介发生了革命性的变化。[3]科技期刊的传统纸质版,其功能不断弱化,数字化出版的科技期刊承载并拓展的功能日益强化。数据库与互联网技术,为科技期刊的数字化发展提供了强大支撑,让科技期刊在技术、载体、渠道、用户、成果等各方面,实现了应用电子存储数据库技术的第一次大融合、与互联网技术“相加”“相融”的第二次大融合。

1.科技期刊出版机构向信息解决方案提供机构的两次跨越

国际科技期刊出版集团爱思唯尔(Elsevier)早在1962年就着手做电子数据存储,用现在的通用说法就是数据库建设。而报纸对这一技术的应用却姗姗来迟,直到近年来才足够重视,依据“数据库”来分析客户需求,提供完整而有特色的资讯、舆情服务,[4]以增加新的盈利。爱思唯尔的前瞻性和革新动力,让它通过不到10年时间,就完成了从传统出版商到信息解决方案提供商的蝶变与跨越。其中国区政府事务总监张玉国的体会是:“我没感觉是在出版社工作,反而像是在为一个IT公司工作。”到2011年,集团数字化技术收入占比63%,纸质出版收入占24%。[5]在电子存储数据库基础上,与互联网技术的“相加”“相融”,则让科技期刊在文献资源的全动态搜索阅读、跨数据库参考引用、成果被引下载的统计与评价等方面,实现了第二次数字化大融合。通过初步的要素重构与流程再造,呈现出新的编辑出版业态,激发了新的阅读与服务需求。但两次数字化大融合在完成了科技期刊出版机构向信息解决方案提供机构的跨越之后,还是遇到了新的发展瓶颈与短板。

2.“互联网+站点、页面”的瓶颈

科技期刊通过自建网站,或在相关网站上设置专门的栏目(频道)和网页,即“互联网+站点、页面”模式,拓展了传统纸质版的数字化传播渠道,有利于打造品牌、提升影响力。但有两个方面的瓶颈:一是对科技期刊营销业绩的提升没有直接推动,如果将所有文章同步发布在网站、网页上,还有可能对纸质刊的发行收入产生负面影响;二是会产生开办、运行、维护、更新网站、网页的各项成本支出。由于大多数科技期刊的人力、财务资源都有限,因此在不能产生实际经济效益的情况下,很多网站、网页没有配备运行、维护、更新的专职人员,导致出现内容不及时更新、信息不准确发布、意见建议不回应也不互动等问题,成为被受众诟病的“僵尸网站、网页”。

3.“互联网+数据库”的短板

科技期刊在电子存储数据库基础上与互联网技术“相加”“相融”,即“互联网+数据库”模式,让科技期刊实现了第二次数字化大融合,但也存在着明显的短板。这一短板就是科技期刊文献资源通过第三方数据库被大量下载、引用、转化而创造的经济效益,与科技期刊实际能够获得的收益严重不匹配。来自数据库的少则几百元、多则几千元或者上万元的文献资源收益,对每一家科技期刊通过传统模式获得的几十万元甚至上百成千万元的经费补助、版面与市场创收来说,无足轻重。

据《财经》杂志报道,第三方数据库中国知网签约的期刊达8000余种,独家和唯一授权期刊达到2300余种,核心期刊独家占有率90%以上,2015年主营业务收入7.3亿元,平均毛利率达到67%,陕西一家社科类学术期刊每年由此获得的文献资源即版权费只有3000元左右。[6]“互联网+数据库”模式的大发展产生的利润,大部分被第三方数据库机构获取。因此,对于数字化出版的主体——科技期刊而言,在经济效益方面没有任何内生动力去主动推动该模式的发展。

二、“互联网+信息化服务平台”的跨界

如何突破瓶颈、补齐短板?宣海林提出,应该从4个方面推进数字化、网络化:一是推进实施内容丰富、更新及时、紧扣行业动态的综合型模式;二是推进实施为读者提供多方面的服务和价值的互补型模式;三是推进实施为行业提供较为齐全服务并能够交流与分配行业资源的平台型模式;四是推进实施能提升新媒体便捷的沟通能力与信息搜集能力的互动型模式。[7]分析比较4种模式,唯有第三种模式,才能够实现跨界与融合。

因此,已有越来越多的科技期刊,在摒弃网站、网页“僵尸”化的同时,打破第三方数据库机构对期刊文献资源市场收益的垄断、挤压,在数字化出版进程中选择了更加凸显主体化、自主化的“互联网+信息化服务平台”模式,走上了拓展“互联网+出版资源服务平台”、深化“互联网+资讯智库服务平台”、发力“互联网+综合全能服务平台”的跨界与融合之路。

1.拓展“互联网+出版资源服务平台”

科技期刊有动力去推动的基本模式是“互联网+出版资源服务平台”。也即科技期刊广泛采用的采编系统(也叫投稿平台),不仅大大简化了征稿、收稿和通联的手续、流程,还大大节约了时间、人力、财务成本。不但实现了作者网上投稿、编辑网上办公、专家网上审稿,还实现了编辑部内部办公及文档的自动化、实时化管理及统计,通过网站建设、网刊发布、短信联系等功能模块,“互联网+出版资源服务平台”模式的拓展,科技期刊数字化出版实现了采编经营的要素重构与流程再造,创造了实实在在的信息化管理效益。

1.语料库能够提供典型、有代表性并且经过权威校勘的敦煌文献纯文本语料,从而为中古汉语的语言学研究提供真实鲜活的语言实例。

如《中国科技期刊研究》的网站就是“互联网+出版资源服务平台”,打开首页,所有的功能模块一目了然,具体包括出版服务的“刊物简介、编委会、投稿指南、期刊订阅、联系我们”和数据资源的“文件下载、期刊浏览(检索下载)、各年总目录、下载排行、点击排行”等。

在这一模式安全性、易用性以及售后服务的拓展升级中,很多科技期刊又添加了论文优先出版、论文相似度检测、数字对象唯一标识符(DOI)注册等增值服务功能。“互联网+出版资源服务平台”模式为科技期刊数字化出版,打开了更加凸显网络化成效的跨界突破大门。其“开门见山”的成效包括:作者与编辑之间采编往来全程实现无纸化,作者信息与编辑部信息双向透明化,编辑部出版资源与技术能力通过系统平台为作者提供无偿的共享服务。

2.深化“互联网+资讯智库服务平台”

有的科技期刊,在数字化出版进程中,通过网络化平台集聚了主管、主办、协办机构和单位的大量资讯、情报、成果、专家等信息与智力资源,这些资源不仅服务于期刊编辑出版,同时服务于相关领域的科技创新与经济社会发展,这就是基本模式的升级版——“互联网+资讯智库服务平台”。该信息平台不仅链接国内外众多互联网主流媒体,还动态抓取更新相关新闻资讯,并自动形成独具特色的动态数据库,这些巨量新闻资讯最终都可以转化为发挥特殊作用的情报资源。根据不同阶段、领域的热点,平台可以自动生成、加工形成基于资讯大数据的决策参考报告,成为服务科技创新的名副其实的“资讯智库”。

如《质量与认证》杂志网站,其明确定位就是“质量领域、认证检测行业综合信息平台”。其网站的栏目(频道)设置包括“杂志、要闻、机构、观察家、标准、监管、活动、慧眼消费”。作为“资讯情报”的要闻、观察家就包括了“政府要闻、媒体聚焦、质检改革、标准动态、热点文章、行业专家、专题推荐”等;作为“智库服务”的机构就包括了“南德认证检测(中国)有限公司、德凯质量认证(上海)有限公司、中国新时代认证中心、中国船级社质量认证公司、华信技术检验有限公司、上海质量体系审核中心、中国质量认证中心”等。不仅自动形成了独具特色的动态数据库,还能够根据用户需求提供各类信息与智力服务的解决方案,并参与全程的实施与执行。

在2016中国期刊媒体国际创新与发展论坛中,魏亮提出,科技期刊现在仅有信息已经远远不够,应该上下纵横打通产业链,并为产业链上下游以及读者和用户提供更为专业化的服务,甚至实现销售,把读者和用户的价值最大化。这也就是科技期刊数字化出版进程中,深化“互联网+资讯智库服务平台”模式,更加凸显情报智力价值,甚至变现商业价值的“水到渠成”的跨界突破。其“水到渠成”的成效包括:作者与编辑成为“共生共长”的资讯情报共同体;与科技期刊关联的资讯、智力等各类优势资源,成为“共生共长”的智库服务共同体;科技期刊由编辑部、杂志社跨界突破成为推动科技创新的信息解决方案主导者,甚至全程服务机构。

3.发力“互联网+综合全能服务平台”

随着国家创新驱动战略的全面实施和世界科技强国建设大业的全力推进,科技期刊数字化出版不仅要实现传统出版与新兴出版的融合发展,更要发力基本模式的高级版——“互联网+综合全能服务平台”,把编辑出版由功能单一的“小资源”,激活为科技创新的全能综合“大资源”;由以文字表述为主的“信息与知识资源”,裂变为直接转化生产力的“成果与市场资源”。该平台除了对行业重大活动进行网络实时报道,更以行业内各细分领域的企业用户为中心,对相关需求与应用进行重点关注,并提供综合性、全能型的创新服务,具体包括新闻报道、资讯情报、规划编制、产品设计、成果发布、市场营销、会议培训、展览交流、品牌提升、融资上市,等等。

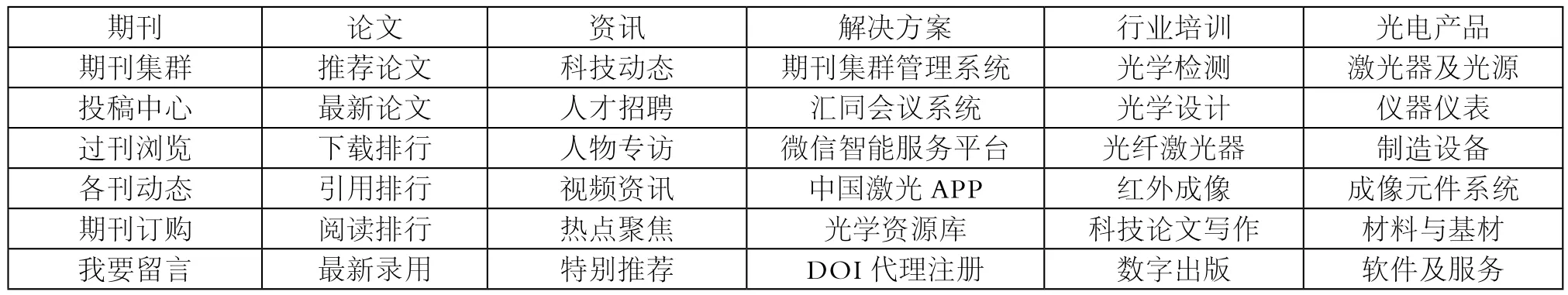

如中国科学院上海光学精密机械研究所和中国光学学会的《中国激光》杂志社,拥有七刊两网,其自主建设的中国光学期刊网,不但致力于对光学文献的深度挖掘和快捷传播,被誉为“光电行业的风向标”,成为国内外光电专家学者不可或缺的研究工具和成果转化平台,[8]而且成为了光电技术产品的展示与交易平台。中国光学期刊网的出版资源服务包括“期刊、论文”等,资讯智库服务包括“资讯、光电社区、解决方案”等,综合全能服务包括“行业培训、会展信息、光电产品/光电汇”等(见表 1)。

表1 中国光学期刊网“互联网+综合全能服务平台”频道、栏目导航摘要

通过发力“互联网+综合全能服务平台”,科技期刊数字化出版以外的主营业务收入会成为新的增长点,甚至增长极,科技期刊社的年经营收入也从几百万元增长到上千万元甚至数千万元。不仅实现了从平面媒体向立体媒体和全媒体转型,从节点服务向全程服务和系统服务转型,更实现了从单一发行、广告收入向复合营销和综合服务收入的转型,而且实现更加凸显“创新链+价值链”双链拓展的“化茧成蝶”跨界大突破。其“化茧成蝶”的成效包括:作者与编辑成为综合全能服务的创新驱动共同体;与科技期刊关联的资讯、智力、技术、企业、产品、用户等各类优势资源,成为综合全能服务的价值创造共同体;科技期刊由编辑部、杂志社跨界突破成为科技创新的综合全能服务机构。

三、加快建设国际化“创新服务平台”,实现第三次大融合

美国克赖斯基媒体咨询集团(Kreisky Media Consultancy)主席彼得·克赖斯基(Peter Kreisky),在2015年10月加拿大多伦多举行的第40届世界期刊大会上指出:“我们已经在泰坦尼克号的救生艇上了,如果不快速追上数字速度,将无缘到岸。”[9]2013年9月意大利罗马召开的第39届世界期刊大会,其主题就已经包括了趋势探索(产业趋势)、技术创新(技术和平台)、服务读者(普通兴趣服务)、社交媒体(微博、专用手机应用软件、微信)、介质材料(终端、未来纸张)等。第40届世界期刊大会聚焦的议题则是期刊业如何“借船出海”,如何拥有内容跨平台、跨终端传播的能力。如脸书(Facebook)等大型社交网站,就属于国际性的超级数字平台“巨船”,许多国际科技期刊媒体公司也是借了这艘“巨船”才拥有了更多的“数字读者”。终端的选择上,手机阅读科技期刊已越来越受到各国读者青睐,这就要求科技期刊的数字内容必须根据不同终端的媒介技术特点,有针对性地进行响应式设计。

在“互联网+”的新兴出版业态里,提供知识创新与技术成果发布、信息传播与情报文献服务的科技期刊, 既可以是选择性单一的纸质载体和传统媒体,也应该是选择性多样的数字载体和新兴媒体,因此要整合更多的要素,实现更优的重构与再造。

在“互联网+信息化服务平台”的跨界中,科技期刊要加快顺应多元化资源融合、信息全开放获取、通过增值服务赢利的大趋势,加快实现多媒介技术支撑、全终端跨屏呈现、全动态智慧交互的大传播,加快建设成为主体化、自主化、市场化、国际化的创新服务平台,以“互联网+平台”实现科技期刊在技术、载体、渠道、用户、成果等各方面的第三次数字化大融合,更好地服务于科技强国建设。

参考文献∶

[1]李大庆.论文未发表 先抢首发权[N].科技日报,2016-06-14

[2]沈爱民.顺应时代发展潮流 打造中国科技期刊的“辽宁号”[J].中国科技期刊研究,2014(1)

[3]潘小松.新媒介引发的阅读变化与传统写稿人边缘化困境[J].中国出版,2016(15)

[4]祁涛.报纸信息数据库建设:现状、空间及营销路径[J].中国出版,2015(23)

[5]宋平.爱思唯尔:数字业务如何掘金[N].中华读书报,2012-11-07

[6]王庆凯.知网被查凸显文献数据库行业困境[J].财经,2016(58)

[7]宣海林.行业期刊数字化可借鉴4种模式[N].中国新闻出版广电报,2016-10-27

[8]邱振邦.固本强基 融合发展 介入产业——新形势下行业报刊发展战略思考[J].传媒,2015(20)

[9]吕莎.数字化重塑出版业“生态系统”[N].中国社会科学报,2015-10-19