PCR轮胎成型机故障控制与稳定性工程

2017-07-07王超唐宗健邱式岳

王超,唐宗健,邱式岳

PCR轮胎成型机故障控制与稳定性工程

王超,唐宗健,邱式岳

(中策橡胶集团有限公司,浙江杭州310000)

该文通过对轮胎成型机整个生命周期中部分关键要素进行分析,对如何提升成型机可靠性提出了粗略的意见和具体的方法。旨在从设计之初就对成型机可靠性有全面的认识,把握关键要素和重点环节,无论是设备供应商,还是轮胎生产商,在控制有限成本的同时,都能找到行之有效的措施提高设备可靠性。

可靠性;轮胎成型机;非标设备;机械设计要素;生产过程;备件;可维护性;橡胶机械

1 轮胎成型机的可靠性

所谓可靠性,即是指产品在规定条件和规定时间内,完成规定功能的能力。从这个定义我们不难得出,轮胎成型机的可靠性也就是在规定的时间,设备生产轮胎的能力,如平均每天生产轮胎的条数。例如,全钢三鼓成型机作为一种典型的载重子午胎成型设备,国内轮胎生产商都有广泛使用,而每天生产轮胎数量大多集中在300~600条之间。

设备的可靠性与规定的时间有关系。随着时间的增长,产品的可靠性一般是下降的,成型机也不例外,成型机设备的寿命一般要求至少在10年以上。同时,设备的可靠性与规定的功能密切相关。

2 轮胎成型机简介及性能指标

轮胎成型机作为以机械结构为主导的大型非标准化机电综合设备,零件种类繁多,客户需求各异,无论从设计、加工制造或调试安装方面来讲都极为复杂。在整个轮胎成型工艺过程中,轮胎成型机无疑是关乎轮胎质量、生产效率及生产成本的核心设备。

以下将重点围绕轮胎成型机,从设计加工及整个生产过程对可靠性控制要点来进行阐述,目的在于了解如何提高系统可靠性。通过关键元素和环节的分析,合理分配可靠度,降低成本。

轮胎成型机生产过程,就目前国内成型机来看,轮胎工艺的研究主要由轮胎制造商完成,轮胎设备供应商必须依靠轮胎生产商提出的工艺要求,实现其功能要求。就笔者的经验来看,轮胎厂商对成型机的性能一般通过以下几个指标来衡量。

(1)循环时间:即单条轮胎成型所需要的时间。当然,此时间越短,说明效率越高。循环时间是控制和机械结构配合的结果,从根本上说是一个理论参数,从设计阶段就基本确定。然而在设备漫长的生命周期中很难保证其稳定,因此仅靠此标准来评估设备具有相当的局限性。

(2)换规格时间:众所周知,一般成型机都要求具备生产4种以上尺寸及多种规格轮胎的能力。随着市场需求的多样性,设备对不同规格轮胎之间的更换就显得非常重要,有些设备可能一天之内就会出现多次的规格调节更换。所以缩短换规格时间也成为提高设备效率的关键因素。

(3)换料时间:即半成品料及工装的更换时间。换料时间本身属于操作时间,在设备设计中对人机工学的考虑以及提高自动化都会减少换料时间,提高轮胎生产效率。

(4)稳定性:如过程能力指数(Process Capability Index,CP值),也称工序能力指数,是指工序在一定时间里,处于控制状态(稳定状态)下的实际加工能力。一般通过贴合、定中、接头质量等数据进行抽样统计分析来判定。CP值直接关系到设备的废胎率。

(5)可靠性:作为设备的综合性能指标,越来越受到更多高端轮胎生产商的关注,其中如“平均无故障工作时间(也称平均故障间隔,Mean Time Between Failures,MTBF)”、“平均修复时间(MeanTime To Repair,MTTR)”、“停机时间(Downtime)”等参数都在技术协议中有明确要求。

3 轮胎成型机可靠性评估指标

MTBF指一次故障发生后到下一次故障发生之前无故障工作时间的平均值。

MTTR是指可修复产品的平均修复时间,就是从出现故障到修复完成中间的这段时间,MTTR越短表示易恢复性越好。

下面以30组某品牌半钢二次法成型机设备故障停台统计数据来进行计算,半钢二次法成型机分为一段成型机和二段成型机,为串联工作,其中1个发生失效,该组成型机就会出现生产脱节影响,共30组成型机,按每年计划运行330天,每日运行24 h,统计得到1年设备故障停机时间累计共2 039 h,故障次数1 669次(此处也作为修复次数)。

整机可靠性指标用平均故障间隔时间表示:

式中,MTBF为整机的平均无故障工作时间,h;Tn为第n台被试整机的累计工作时间,h;rn为被试整机在试验期间出现的故障总数。

则MTBF=(330 d/组×24 h/d×30组-2039 h)/1669次=141.139 h/次。

平均修复时间其观测值是修复时间T的总和与修复次数之比:

式中,Tn为第n次修复时间;n为修复次数。

则MTTR=2039 h/1669次=1.2217 h/次。

4 全生命周期的可靠性提升方法

4.1 轮胎成型机生命周期

轮胎成型机的整个生命周期一般分为以下几个阶段:

(1)方案及图纸设计;(2)零部件加工与采购;(3)安装调试;(4)包装运输;(5)客户现场安装调试;(6)正常生产;(7)设备改造;(8)报废。

4.2 设计阶段的可靠性控制

4.2.1 设计失效模式及后果分析

在产品开发设计阶段,设计失效模式及后果分析(Design Failure Mode and Effects Analysis,DFEMA)是一种常用的可靠性设计的重要方法,旨在产品设计开发时,充分考虑到产品在生产、运输和使用过程中所涉及到的困难及问题,将所有可能出现的因素纳入预防范围,提前做好预防措施及解决方案。DFEMA作为一种比较成熟的可靠性实施方法变得非常流行,而且在很多高端领域,如航天和电子,已经得到有效的运用。

4.2.2 设计评审

设计评审的目的是尽可能早的在开发阶段确认评审中发现的问题因素和工艺会不会造成最终产品质量偏差。设计评审需要尽可能多地从生产厂家收集现场生产过程中遇到的问题反馈,与生产厂家技术沟通。现在较多设备供应商的机型由轮胎生产商安装完成后,某些部件因生产稳定性欠佳或不能满足工艺要求,生产厂家就会自行进行改造,一些成型机原设计部件就会被直接取消或闲置,造成浪费成本。设备供应商在生产现场的需求方面输入不足,会造成设计评审不够接地气。

4.2.3 失效试验

失效试验可以说是提高设备可靠性的一个必要并且有效的手段,尤其在某些自动化功能的实现上。轮胎生产车间,各种半成品料的工装由于长期使用,在物流牵引车运输及上料过程中会有不同程度的变形或磨损,如胎面工装车卡盘变形,会造成工装难装或装不到位,卷取时工装摆动存在安全隐患等,从而影响成型机的可靠生产。

4.2.4 问题表分析

一种有效的方法,是将轮胎设备整个过程中的所有问题进行统计分析,从设计到各个生产过称中对成型机项目举例。

表1和表2是对1台新研发成型机在客户现场暴露问题表的分析举例,共377条问题。其中,表1从客户需求的角度进行分析,包含设备的安全、可靠性、可操作性、可维护性及功能性5个方面;表2从成型机设计制造过程的角度进行分析,包含了设计缺陷、加工/安装/运输、电气、气动管线和控制程序5个方面。

表1 按需求向问题分类汇总

表2 按过程向问题分类汇总

继而通过表1和表2的分析结果,设计团队就可以制定出系列的检查清单。通过这些检查清单,项目可靠性团队就需要组织全面可靠性评估工作,持续到设备后续的加工生产环节。并且这些评估结果又必须要反馈到设备的源头及设计端,形成一个全闭环的问题解决流程。

4.3 零部件加工与采购

零部件需完整齐全,质量符合要求。对材料而言,加工质量需符合要求。

4.4 安装调试

4.4.1 装配、校准,杜绝找正不合格

装配部门出具标准文件和管理过程,制定标准化作业指导书,组织培训,保证安装人员技术水准,并配置专用工具,如扭矩扳手等。安装调试设备阶段装配、校准、找正不良会对后期批量生产阶段的产品质量造成不良影响,对设备后期调试带来很大的困难,影响设备稳定性。

4.4.2 电气及气动元件安装

(1)标准针对问题,装配部门出具标准文件和管理过程措施;(2)提前培训,保证安装人员技术水准;(3)电气及气动元件安装,走线标准,电气安装人员培训;(4)配置专用工具,如万用表、气管钳。

4.4.3 标签

设备各类按键仪表等准确标示,并与图纸资料保持一致。标签清晰,不易磨损,便于设备维修改进。

4.4.4 图纸资料

图纸资料内容齐全,与设备实物保持一致,建立目录便于查询,为设备维修、技改做支持。

4.4.5 程序注释,报警

资料内容齐全,与设备实际应用保持一致,建立目录便于查询,为设备维修、技改做支持。

4.5 设备维护

4.5.1 可维护性评估

4.5.1.1 设备故障记录分析管理

形成维修记录→登记台账→分类汇总→确定整改内容→对策表→验证闭环的一系列设备管理体系。维修记录主要包括:设备名称及编号、故障现象、故障原因、解决方法(如有更换元件的需要具体规格型号)、维修时间以及维修人等。维修记录需登记入台账或MES等有相关功能的系统软件,定期对台账中的维修记录进行分类汇总,根据一定标准(如故障率、维修时长)确定专项整改内容,成立专项小组攻关,输出对策表,对整改对策效果进行验证,形成有效闭环。例如,根据30组某品牌半钢二次法成型机设备故障停台维修记录数据统计,得到全年故障停机累计1 669次,分类汇总后发现其中胶囊相关故障共计237次,全年故障占比14.2%,主要故障原因为更换胶囊,维修时间0.5~1.5 h之间不等。成立专项小组,确定以更换胶囊故障为整改内容,得出解决此类问题的对策有:①提高胶囊使用寿命,减少故障发生频率;②根据现场实际更换胶囊步骤,进行分解、优化,制定更换胶囊的标准化作业指导书,使用便捷工具,提高维修效率及质量,减少不同人员维修引起的维修时间差异;③对对策进行有效性验证。4.5.1.2建立设备维修经验数据库

建立设备维修经验数据库可为提高保养人员的工作能力,缩短维修所需时间,提供有效数据及技术支持。当维修设备遇到自己未遇到过的故障时,即可查询设备维修经验数据库,看是否有其他维修人员已经遇到并解决过该故障。若有记录则可以作为参考进行维修;若没有记录,则完成该次故障维修后需将该次故障现象、故障原因、故障解决方法及维修经验心得等进行详细记录并录入经验数据库,为以后其他维修人员修理该故障提供维修数据。

建立设备维修经验数据库首先要有数据输入,需要从平时的设备故障数据收集得来。后期还可根据经验数据库制定标准化维修/检修作业指导书。对平时设备维修/检修提供技术支持。如表3和表4为目前我部门减速机联轴器的拆卸及安装试行标准部分内容。

表3 联轴器拆卸及安装操作工序

表4 联轴器安装过程主要安装控制要求

4.5.2 文档

(1)设备档案、检修及验收记录齐全;(2)设备时间和累计运转时间有统计记录;(3)设备易损配件有图纸;(4)设备操作规程、检修规程、维护保养规程齐全。

4.5.3 备件

建立易损件清单和重要备件清单,借助ERP等系统管理备件最大最小库存量。计划检修提前准备检修备件,保证设备检修顺利进行。

4.5.4 电气线路

使用专用工具,如热成像仪,对电气元件及线路进行定期检查,尤其是夏季高温天气,及时发现安全隐患。

4.5.5 工装管理

若工装车存在联轴器变形,中心不正,会造成成型机上固定轴承座拉坏和导轨螺丝拉断的现象。加强工装管理,使用校验平台,对工装车定期校验,不良工装立即停用修理。

4.5.6 润滑

严格执行润滑“5定”:定点、定质、定量、定期、定人,按照润滑规则执行。如某半钢二次法成型机各段润滑规则如表5和表6所示。

主轴后轴承润滑脂ZG-3适量15主轴前轴承润滑脂ZG-3适量15主轴后铜套机械油N32适量1主轴中铜套机械油N32适量1主轴前铜套机械油N32适量1指形片伸出机械油N32适量1正包装置机械油N32适量1左侧后杆机械油N32适量1左侧前杆机械油N32适量1

表6 第二段成型机润滑规则

第一、二段成型机各减速器均采用90号工业齿轮油,或按生产厂家标准第1次加油运转1星期更换新油以后按表中规定执行。在现场发生的设备故障中,其中由润滑不到位引起的占比较大,主要为轴承失油后导致轴承磨损,导致成型机设备辊筒振动异响,送料跑偏,影响产品质量,甚至带来严重的安全隐患。可见设备润滑保养工作是成型机稳定性的基础保障。

4.5.7 设备点检

建立设备点检制度是保证设备系统安全稳定运行的保证。

设备点检制度是以设备点检为中心的设备管理体制。点检体系由5个方面组成:岗位操作者的班前点检、保养工的定期点检及精密点检、技术人员的技术诊断和倾向性诊断、保养工及技术人员的精度测试检查,具体见表7和图1。

表7 设备点检职责表

图1 设备维修保养过程示意图

设备点检由操作者、保养工、专业技术人员、管理人员等“全员”的力量完成,在不同专业和不同阶段协调于同一目标下,使这些各类专业技术的各个层次的人相互配合、协调,形成完善有效的设备管理体系。

4.5.8 现场检查

积极开展设备管理工作,加强现场专项检查,在保养组中推行设备安全班组自主检查体系,组员自查互查,组长巡查,管理人员督查,并纳入考核。通过地毯式的自查互查,多视角的检查覆盖整个设备生产线。表8为保养组自查自纠指标,图2为保养组内部通过微信公布检查问题。

保养组自查自纠活动开展后,设备故障率有一定程度的下降,月中夜班加班数同步下降。其中,成型机故障率趋势图如图3所示。

表8 保养组自查自纠指标

图2 保养组微信公布检查问题

4.6 设备改造

随着设备的运行生产,为了满足生产、安全和工艺要求,需要对设备进行必要与合理性的改造,包括电气控制与机械设计,以大大提高设备的可靠性。

图3 成型机故障率趋势图

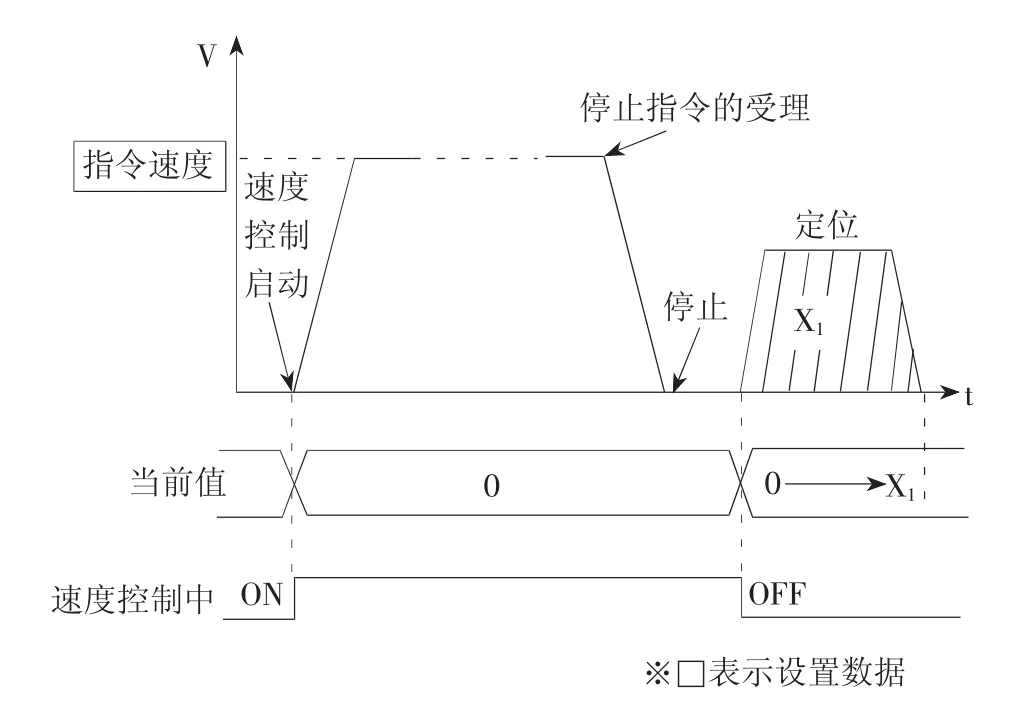

4.6.1 电气控制

比如二次成型机,胎面贴合过程中需要控制胎面的拉伸量,这就需要电气控制胎面皮带与贴合速度的匹配。改变运行模式后,结果分别见图4,图5和图6。

图4 胎面皮带运行速度模式

图5 胎面皮带贴合控制块

图6 贴合鼓贴合控制

由图4,图5和图6可知,只需要控制皮带与鼓起始加速过程中速度的匹配,就能达到降低胎面贴合过程中的拉伸量,减少轮胎均动影响,减少了因胎面拉伸造成设备停台调整的时间,设备稳定性得到保障。

再比如为了提高生产效率,减少操作人员不必要的等待时间,提高设备运行的节拍,需要优化各个动作时间。以内衬裁刀为例,图7给出了内衬裁刀的动作时间。

图7 内衬裁刀动作时间

如图7所示,可以发现在保证设备寿命的前提下,有很多时间可以优化,比如可以减少T143、T145和T146之类的K值时间设置,减少动作延迟时间,提高生产效率。

再比如为了提高安全生产方面的可靠性,需要增加各方位安全保护,可以对安全光栅复位程序进行修改,具体见图8。

图8 安全光栅复位修改

如图8所示,工位安全光栅(X11DA)需要员工手动切换,确认安全后才能复位(X131A),继续生产。

4.6.2 机械设计

原成型机下压辊采用的是气缸和燕尾槽的形式,在长时间使用后燕尾槽极易损坏造成下压辊不同步和左右不对称的问题。因燕尾槽和导杆硬磨,在磨损后就无法使用且使用寿命不长。图9给出了原成型机采用的燕尾槽形式图[其中,(a)图为俯视图,(b)图为侧面图]。

现更改下压辊整体结构,去除燕尾槽,采用2根导向杆和铜套的形式,解决了下压辊左右晃动的问题,具体见图10。在磨损后只需要更换铜套即可,每月减少维修时间20 h。维修费用较之前有很大减少,每年减少备件约1万元,设备稳定性提升。

图9 原成型机采用的燕尾槽形式图

图10 更改后的下压辊整体结构

5 可靠性关键设计要素分析

5.1 成型机关键设计要素

表9中列出了轮胎成型机系统可靠性需要重点考虑的关键设计要素,每种要素对应多种零部件或功能或机械结构。从设计环节开始,这些要素必须得到重点关注,从标准化,零部件设计,加工装配,质量检验和评估等各个环节进行全方位控制。下文将对其中的一些要素进行进一步说明。

5.2 紧固件

对于轮胎成型机这样规模的机电设备来说,紧固件种类繁多,数量巨大,要避免由于紧固件造成可靠性风险本身是一项巨大的工程。

表9 成型机关键设计要素

紧固件失效表现形式无非2种:螺栓断裂和螺栓松动。而造成这2种失效的原因则是多种多样的,几乎涉及到产品生命周期的每个阶段。至少有以下5种模式:

(1)紧固件质量不合格;(2)丝孔质量不达标;(3)没有有效的防松;(4)螺钉螺栓过度承载或受大的剪切力;(5)螺栓的装配式,预紧力不符合标准。

针对上述失效模式,提高可靠性的方法有:①对紧固件供应商进行质量评估,从合格供应商处采购紧固件;②质量相关部门对丝孔制定检验标准,进行质检;③根据需要选用有效的防松方法,如弹簧垫片防松、槽型螺母和开口销防松、螺纹胶粘合防松以及防松垫圈等;④改善结构设计,减少应力集中或避免过大的剪切力;⑤对员工进行培训,使用扭矩扳手,保证预紧力符合标准。

5.3 润滑和密封

旋转密封作为成型机的核心技术要点,一般来说,鼓的转速直接决定了成型机循环时间和生产效率。仅凭这一项就能看出国内外成型技术的差距。以全钢三鼓成型机为例,国内成型鼓转速通常为120 r/min,旋转密封更换周期不到1年,而国外先进的轮胎制造商已经达到250 r/min以上,旋转密封更换周期至少18个月以上。

6 总结

以上通过对轮胎成型机整个生命周期中部分关键要素进分析,对如何提升成型机可靠性提出了粗略的意见和具体的方法。旨在从设计之初就对成型机可靠性有全面的认识,把握关键要素和重点环节,无论是设备供应商,还是轮胎生产商,在控制有限成本的同时,都能找到行之有效的措施提高设备可靠性。

10.13752/j.issn.1007-2217.2017.02.011

2017-04-28