陆 洪 非 评 传

2017-07-04邓新生

○ 邓新生

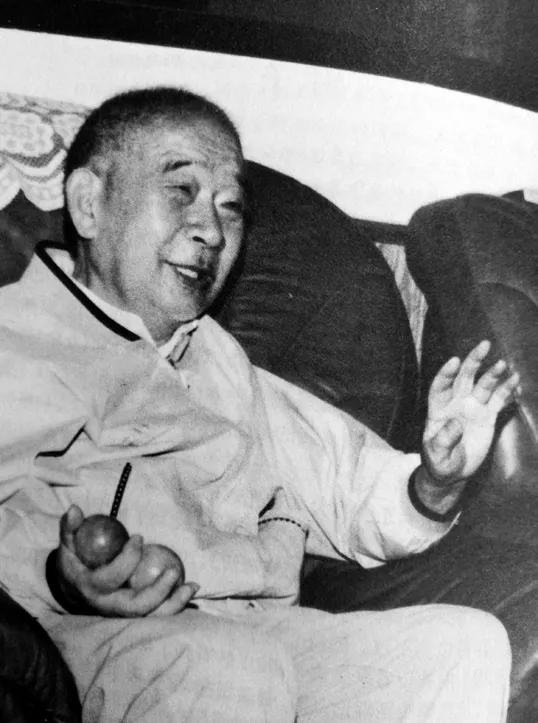

陆洪非先生

提起先生的名字,也许有些人并不知道,可说起黄梅戏《天仙配》、《女驸马》,那可谓家喻户晓,老少皆知了。

先生名叫陆洪非,是黄梅戏电影《天仙配》、《女驸马》的整理、改编者之一。

要想给先生写传,那是一件很难的事。在我提笔写他的时候,我只知道先生生于1923年,安庆望江县古雷池北岸半渔半农的乡村是他的家乡。

仅此一点,何能成篇?

然而……

先生人品,德并古贤;先生戏文,功垂竹帛。先生的文章是一面镜子,从这面镜子里可以读懂先生。我将先生如砖厚的著作堆在案头,夙兴夜寐,访渎搜渠,果然开卷有益,悄然下笔了。

一、树有根,水有源,黄梅戏也有她的源头,这个源头很长……

陆洪非祖父母没生儿子,就从祖母娘家抱来一个男孩继承宗祧,延续香火。这抱养的男孩就是陆先生的父亲陆鹤松。陆鹤松上过三年私塾,识字不多,却能读唱本。农闲时他朗读唱本,深受乡亲们欢迎。陆洪非的祖母也喜欢讲故事,唱民间小调,这些对他的影响很大。幼年读书时他就喜欢收集民歌,这为以后的艺术生涯打下了坚实的基础。

孩提时代的陆洪非喜欢趴在戏台前,眼看着,耳听着,大脑记着。富有生活情趣的情节,悦耳动听的黄梅调使他如醉如痴。这就是他喜爱戏文的源头,这个源头使他在弱冠之龄就放弃教员、记者、编辑的职业,踏上了探寻黄梅戏源头的征途。

八十年代,陆洪非先生从安徽省图书馆和老艺人处了解到从黄梅调到黄梅戏的诸多史实后,他写的《黄梅戏源流》出版了。这部31万多字的著作使人们了解到黄梅戏是从民间歌舞的基础上发展起来的,可以上溯到清代乾隆五十年(1785年)左右。有的曲调在宋、元之前就已产生。为了探寻“源头”,先生知难而上,跋山涉水,艰苦淬砺,访问艺人,寻找古迹;他铢积寸累,日就月将,查阅资料,披览古籍。在这本专著里,先生不惜笔墨,解释了“皖腔”、“徽戏”、“怀腔”、“汉剧”、“弥腔”与黄梅戏的渊源关系。

先生知识渊博,治学严谨。有时为了证实一个细微末节,他餐风饮露,跋山涉水;安徽的宿松、望江、太湖、怀宁;湖北的黄梅、广济;江西的九江、武宁都留下了他的足迹。他不但探寻了丁永泉、胡玉庭、龙昆玉、查文艳、郑绍周等老艺人的舞台生活情况,还给当时还很年轻的黄梅戏表演艺术家严凤英写了介绍。看过《黄梅戏的杰出代表严凤英》一文后,我们不但对严凤英其人其事有了详尽的了解,而且对她为了黄梅戏事业而执著追求的敬业精神感到由衷的敬佩,并对她的英年早逝而黯然轸悼。

二、中国戏曲博大精深,戏曲本是一种文化现象,黄梅戏吸纳了江淮大地上的多种文化素养……

1993年6月,“中国通俗文艺研究会”与“安徽省通俗文学研究会”在九华山共同举办了“九华山学术会议。”陆先生在他的《登九华灵山,说通俗文学》这篇论文中研讨了佛教与通俗文学黄梅戏的姻缘关系。他说:“九华山在安徽省青阳县境内,它不仅是佛教圣地,也是儒、佛、道诸家汇聚交流的场所,有深厚的文化沉积。李白、窦子明、刘禹锡、杜牧之、梅尧臣、王安石、文天祥、汤显祖、葛洪等历史名人都登过这座山,咏过这座山。他们有儒,有僧,有道……千余年来从四面八方汇合在九华山的儒、佛、道各派名家为此山积累了丰厚的文化财富,对这一地区的通俗文学也有所影响。”接着指出:“青阳腔是明代中叶在池州青阳一带形成的戏曲剧种,在形成过程中受到了佛文化影响,它的艺术遗产中包括佛门故事,佛教音乐。青阳腔与九华山关系密切,形成之初就到山上演唱。为了满足香客观赏要求,编了歌颂金乔觉抵制诱惑,坚持修行的剧目,即《大度》、《小度》,这两出戏既可以单独演,也可以串起来演。”并肯定“在明代万历年间青阳腔的艺术成就已经可以与昆山腔并行于大江南北,蔚然成为明代晚期的大型戏曲剧种了。”先生还说明:“通俗文学中有许多精品,《孔雀东南飞》产生于天柱山下。天柱山是安徽境内与九华山隔江对峙的另一座名山,汉武帝曾封之为南岳,是道家和佛教禅宗活动的场所。《孔雀东南飞》从口头文学到笔写文学,我们知道最早的一人是一千多年前的徐陵。”徐陵之后,许多文人将该文改编成戏曲,搬上舞台。如今同名的黄梅戏台本就有七八本之多。从而论证了佛教文化和黄梅戏的联系。

陆先生对凤阳歌的形成与传播也很关注,在古稀之年仍不辞辛劳,到安徽滁州、蚌埠、宿州、阜阳、六安、巢湖、合肥、淮南等地考察。因此写道:“凤阳歌和凤阳花鼓,是凤阳地区产生的民间歌舞,也包括凤阳人吸收的外地歌舞,用以演唱谋生……明代,凤阳人朱元璋做了皇帝,很重视文艺的教化作用,曾将《琵琶记》比之为‘山珍海错’。燕王朱棣也是演唱艺术的鉴赏家,被称为‘知音天子’;宪宗朱见琛也‘好听杂剧及散词’;亲王中的朱权、朱有火敦 、朱宪火节,还都是戏曲作家……由于皇帝参与其间,因此,凤阳歌舞在传播中,与各种戏曲发生了关系,中国数以百计的戏曲剧种,大都直接或间接受到凤阳歌舞的影响。‘徽’、‘汉’、‘京’、‘昆’等大剧种,都有表现凤阳人卖艺的《花鼓》剧目。流行于皖中和皖西的倒七戏(现名庐剧)和黄梅戏,在形成和发展过程中也受到凤阳歌舞的影响。戏曲与凤阳歌舞结交,彼此受益,戏曲向凤阳歌舞汲取养份,丰富了自己的舞台艺术。”

无疑,这段有理有据的论断,对提高“凤阳花鼓”的历史地位大有裨益。

为研究安徽省戏曲艺术,先生呕心沥血,孜孜不倦,最完善、最具体、最能体现先生研究成果的是他在《中国戏曲志·安徽卷》中的四万多言的《综述》。

《综述》详尽介绍了夏代至今安徽民间歌舞、百戏:

公元前五百余年,安徽境内就有杂技演出;

战国时期,楚人(安徽分属吴、楚)有信鬼好祀、歌舞乐神的习俗,并产生了歌舞乐神娱人为业的巫觋;

楚汉之际,楚歌风行,与安徽关联者,有《垓下歌》、《淮南王歌》;

汉代百戏盛行,涡阳县高炉毛孤堆留下了当时百戏演出时的概貌;

两晋时期安徽流行“白紵 歌”;

南北朝时,刘宋王朝在当涂黄山北麓山巅造凌歌台,演唱歌舞;

隋初,包括高丽伎的乐舞技艺,迅即传到淮北;

唐初,乐舞盛行,地方官僚也有乐伎的配备等等。

《综述》集中了全省戏曲工作者的研究成果,并得到来自全国各地的专家指导,然先生集数年心血圆满地完成了这一历史性的工作,从而奠定了安徽作为戏曲大省的地位。

三、理论研究为黄梅戏打下坚实基础,好剧目更为黄梅戏增光添彩……

1953年1月24日,安徽省文化局组建省黄梅戏剧团,派工作组到安庆地区各县物色演职员。严凤英、丁永泉、胡遐龄、张云风、熊少云、查瑞和、丁俊美、王文治(琴师)、王文龙(司鼓)和王少舫、王少梅、潘泽海、潘璟琍 、查文艳、丁紫臣、程积善、彭玉兰以及导演李力平、余建民和音乐工作者方绍墀、潘汉明等相继参加了省黄梅戏剧团。一时间,群贤毕至,既有经验丰富的老艺人,也有新起的一代俊彦,阵容齐整。他们一面选拔,一面培训,以老带新,排练剧目。

陆先生已感觉到文艺的春风已经吹拂祖国大地,演员、剧团、观众和新的形势都需要新剧目。早在1952年秋,陆先生就开始了对《天仙配》有关素材的搜集和研究,其中有胡玉庭的口述本;川剧艺人刘本初笔录的《槐荫记》、《织绢》、《分别》、《送子》;湖北花鼓戏《槐荫会》、《百日缘》(即《分别》),还有《搜神记》上关于董永遇仙的记载……还借到班友书改编的《天仙配》手稿。1953年4月写出初稿。1953年9月在安庆投入排练。导演李力平、乔志良,查瑞和饰董永,陈月环饰七仙女。《天仙配》初稿本在安庆公演后,时任安庆文化馆馆长的班友书主持召开了座谈会,并作了发言。既肯定了成绩,也指出了不足。这次发言后整理成一篇文章《整理后的黄梅戏〈天仙配〉》,发表于1953年11月25日《安徽日报》。《天仙配》初改本在安庆公演得到基本肯定后,返回合肥汇报演出。华东局领导人谭震林和安徽省负责人曾希圣、桂林栖、陆学斌等及省市文艺界的同行看了,一致认为是出好戏。并决定由陆洪非继续修改后由严凤英、王少舫主演,参加华东戏曲会演。

董永遇仙的传说,史家认为至迟在东汉后期就已形成。唐人有写本《董永行孝》。有些老本子在“织绢”之后,还写了董永夫妻与傅家姐弟结成干亲,傅公子(官宝)调戏七仙女,七仙女命雷神对他进行惩罚等情节。在岳西高腔的老本中,七仙女一见董永,表示“愿作铺床叠被妻。”人物性格的进展过于简单直接,缺乏层次。可见,在《天仙配》诸多老本中,既表现了人民思想感情和美好愿望,也夹杂着封建意识的糟粕。

先生改编本首先将“孝心动天”的内容删除了。塑造的七仙女是“追求一种真正的人的生活的女人”。她在槐荫树下拦住董永,亲口许婚;在傅家织绢,为董永缩短工期。分别之时,对丈夫无限眷恋,对玉帝满腔怨怒……这一切使七仙女积极追求人生理想的艺术形象鲜活地呈现在观众面前。并以《鹊桥》、《路遇》、《织绢》、《满工》、《分别》这几场戏串联全剧,统一了全剧风格,增强了戏剧效果。该剧的民间色彩、独特风格,还体现在它的语言上:“渔家住在水中央,两岸芦花似围墙,撑开船儿撒下网,一网鱼虾一网粮。”这些唱词将观众带进了如诗如画的意境之中。然而,就是这样一部优美的戏曲作品,文化大革命中,却被“四人帮”诬蔑为大毒草。1968年4月8日,七仙女的创造者严凤英被逼身亡。陆洪非和王少舫作为“活靶子”关进牛棚,横遭批斗。但历史已经表明,正是《天仙配》为黄梅戏“梅开一度”迈出了第一步!陆洪非和这个戏的主创人员严凤英、王少舫、张云风、时白林、王文治、乔志良、李力平等做出的贡献已载入黄梅戏发展史册。

陆洪非与夫人林青在讨论剧本

《女驸马》是陆洪非贡献给黄梅戏的第二个经典之作。前身《双救举》是一个稀见的本子,后被收入《安徽省传统剧目汇编》。

《双救举》的梗概是:有个叫冯顺卿的四品官,曾将女儿冯素珍许配天官之子李兆廷为妻,后李家遭难,冯顺卿逼李兆廷退婚,并诬良为盗,将其关进监牢,同时又将女儿冯素珍许与布政刘家。冯素珍不从父命,在丫鬟春红的帮助下,女扮男装,顶替李兆廷上京应试,考中了状元,皇帝招为驸马。花烛之夜,冯素珍向公主说出实情,得到了同情和帮助,结果是皇帝招李兆廷为驸马,封冯素珍为“二房夫人”,春红为“三房夫人”。冯顺卿则“发配充军”。这个老本子只能算是“提纲”,而又夹有封建糟粕。

1958年夏,安庆专署文教局剧目组和安庆专区黄梅戏剧团把《双救举》改成《女驸马》(王湛执笔),参加了1958年12月在芜湖举行的“安徽省第二届戏剧会演”获得好评。1959年1月,安徽省黄梅戏剧团准备排演《女驸马》,并指定由陆洪非在安庆改本的基础上进行再修改。陆先生遵照省委和省文化局负责同志的意见,对《女驸马》进行了再加工。主要改动之处是:1、增加了冯素珍胞兄冯益民(电影本作冯少英)这个人物,以使后来和公主结合。2、减缩并变动冯素珍离家出走以前的戏。3、加强了冯素珍这个人物的戏。如中状元后,边舞边唱:“……中状元,着红袍,帽插宫花好新鲜。我也曾赴过琼林宴,我也曾打马御街前。人人夸我潘安貌,谁知纱帽罩婵娟。”写出了少女天真、单纯、乐观的性格。在《金殿》一场中,将公主说故事的情节改为出于冯素珍的授意与安排。让她与公主同时上场,随机应变,用智慧与勇敢转危为安。4、对刘文举这个善于周旋与逢迎的老官僚也添补了一些笔墨。5、全剧的唱词、道白大都经过了改写。

这个改本由严凤英、王少舫、潘璟琍、张云风等先后在合肥、北京、上海、杭州、沈阳、青岛等地演出,成了一个保留剧目。1959年,《安徽戏剧》六月号上用集体名义发表了这个改本,后收入《安徽戏曲选集》和《中国地方戏曲集成》。之后,天津评剧、浙江越剧也移植了这个再改本。1959年7月间,上海海燕电影厂和安徽电影厂决定将该剧搬上银幕,仍请陆洪非撰写电影文学剧本。当时,陆先生随剧团在北京演出,为了改好剧本,他在崇文门外找了一家骡马店住下,日夜拼搏,用了一个礼拜的时间完成了《女驸马》的电影文学剧本。“文革”期间,《女驸马》也被定为大毒草,先生为此吃了不少苦头。1978年,安徽省黄梅戏剧团复排该剧时,再一次请他对剧本又做了一番修改。新中国成立五十周年庆典系列活动中,《天仙配》和《女驸马》被文化部等部门列为五百部新中国经典作品之行列。

继《天仙配》、《女驸马》之后,陆先生还改编了由胡遐龄口述的《砂子岗》、《春香闹学》,并创作了《牛郎织女》电影文学剧本(与人合作)。《砂子岗》、《春香闹学》、《打桑》均被收入1959年中国戏剧出版社出版的《中国地方戏剧集成》(安徽卷)。《打桑》从庐剧移植,后来成为安徽省黄梅戏剧团保留剧目。与人合作的《告粮官》参加1956年安徽省第一届戏曲会演,获优秀演出奖。剧本收入《黄梅戏传统剧目选集》;根据孔尚任原著改编的《桃花扇》,由严凤英、王少舫主演,马彦祥先生曾到排练场指导,参加1959年安徽省第二届戏曲会演。另外,陆先生还创作改编了《宝英传》、《年轻一代》、《电闪雷鸣》、《焦裕禄之歌》等。

人生七十古时稀,年过期颐今不奇。

夕照青山晴未晚,良宵皓月迎晨曦。

1998年10月,安徽省黄梅戏艺术发展基金会为年满七十周岁的黄梅戏工作者召开的座谈会上,陆先生即席赋诗,道出了老骥伏枥,壮心不已的雄心壮志。