链式多重委托-代理关系的激励

——基于完全理性与过程性公平偏好模型的比较

2017-07-01赵宸元蒲勇健潘林伟

赵宸元,蒲勇健,潘林伟

(1.重庆大学经济与工商管理学院,重庆 400044;2. 重庆交通大学经济与管理学院,重庆 400074)

链式多重委托-代理关系的激励

——基于完全理性与过程性公平偏好模型的比较

赵宸元1,蒲勇健1,潘林伟2

(1.重庆大学经济与工商管理学院,重庆 400044;2. 重庆交通大学经济与管理学院,重庆 400074)

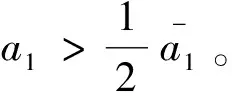

本文以传统Holmstrom-Milgrom模型为基础,建立了一个链式多重委托代理结构。以链式双重委托-代理模型为例,本文首先考察了纯委托人、中间人和纯代理人都是完全理性时的情况,通过模型分析发现:在每一层委托-代理关系中,委托人给予代理人的产出分享比例越大,越能激励代理人付出更多的努力,但是代理人的风险规避会减弱这种激励效果。进一步,本文基于Rabin的过程性公平偏好理论,重构考虑过程性公平偏好的链式双重委托-代理模型,研究结果说明:在过程性公平偏好下,如果代理人付出的努力大于其能付出的最大努力水平的一半,那么代理人对委托人就是友善的;同样如果委托人给予代理人的固定收入大于他能给予的最大固定收入的一半,那么委托人对代理人也是友善的;同时,委托人给予的固定收入越多就越能激励代理人付出努力。最后,通过数值模拟对完全理性和过程性公平偏好下各个局中人的收入进行了对比,发现过程性公平偏好的植入使得各局中人的收入得到了帕累托改进。

过程性公平偏好;链式多重委托-代理;产出分享;激励机制

1 引言

委托代理理论的中心任务就是研究在利益相冲突和信息不对称的环境下,委托人如何设计最优契约来激励代理人[1]。传统的委托代理理论遵循的是以“理性人”假设为核心的新古典经济学研究范式,经过几十年的发展,已经从双边委托代理理论,发展出多代理人理论、共同代理理论和多任务代理理论[2]。委托代理理论的早期研究,如Spence和Zeckhauser[3]、Ross等[4]探讨的都是单一委托人、单一代理人、单一事务的双边委托代理理论。多代理人理论是单一委托人、多个代理人、单一事务的委托代理理论,主要研究的学者有Holmstrom[5]、Sappington[6]、Nalebuff和Stiglitz等[7],该理论遵循的是双边委托代理理论的基本分析框架。共同代理理论是多委托人、单一代理人、单一事务的委托代理理论,该理论是由Bernheim和Whinston[8-9]提出的。多任务代理理论是Holmstrom和Milgrom[10]在双边委托代理理论的基础上提出的,该理论实质上是单一委托人、单一代理人、多项事务的委托代理。传统委托代理理论的发展是典型的西方经济学理论的发展模型,反映了西方经济学理论的发展路径,经过30年的发展,虽然已经形成了理论体系,但是仍然存在着一些不足。

首先,传统的委托代理理论本质上还是一种单重的委托代理理论[11],其在应用中往往忽视了实际当中委托-代理关系都不是单重存在的,从而影响了传统委托代理理论的现实解释力。例如,在政府规制问题中存在着公众、议会、规制机构、被规制企业之间的多重委托代理链条[12],其中议会和规制机构既是上一重委托-代理关系中的代理人,又是下一重委托-代理关系中的委托人;在公司结构中,公司高层管理者、中层管理者和基层员工之间也是多重委托-代理关系;在供应链中也往往是有多个参与者共同构成多级供应链[13]等。在具体的应用研究中,一些学者打破了传统委托-代理理论的束缚,适时提出了新的研究概念。冯根福[11]提出了一个上市公司治理的多重委托-代理框架,进一步丰富和完善了上市公司股权治理的思路和设想;周勤[14]则对转型时期公用产品定价当中参与各方的多重-委托代理关系进行了分析,提出了将公用产品经营中的事后补贴总成本差额机制转化为事前最低补贴或者最高上缴利润的竞标机制;蒋海等[15]人则通过对银行管理中的多重委托-代理关系分析,认为监管部门激励约束机制的缺乏将导致银行高管忽视对银行风险的控制。虽然这些研究相较传统的委托-代理理论是一种拓展,但是它们并没有明确多重委托-代理的定义,也并没有对多重委托-代理理论进行深入具体的理论研究。

其次,传统的委托代理理论仍然是以“理性人”为前提的,但是随着研究的不断深入,越来越多的学者对这一假设进行了拓展,特别是公平偏好理论的提出为这一拓展提供了理论依据。Henrich等[16],Clark等[17]和Nichloas等[18]通过独裁者博弈、信任博弈和礼物交换博弈等大量实验证明了人们具有公平偏好行为。公平偏好理论具体有两种描述,第一种是基于结果的公平偏好,这种理论认为人们关心的是最终的分配结果是否公平。以F-S理论模型[19]为代表,认为参与者的公平偏好效用主要来源于三个方面:绝对收入效用、嫉妒偏好效用和自豪偏好效用。并由此Fehr和Goette[20]进一步将公平偏好细分为代理人之间的横向公平偏好和代理人与委托人之间的纵向公平偏好。随后,李训和曹国华[21]、袁茂等[22]、傅强和朱浩[23]分别从不同的维度对委托-代理关系中的公平偏好进行了分析。晏艳阳、金鹏[24]则利用F-S的理论框架,研究了多任务的委托代理模型中国企高管的最优薪酬机制。魏光兴、林强和覃燕红[25]则研究了同时考虑风险规避和F-S公平偏好时的双渠道供应链定价

决策。第二种是基于过程性的公平偏好,该理论认为人们注重的是过程是否公平。以Rabin[26]的动机公平的博弈论模型为代表,认为当别人对你友善的时候你也对别人也友善,当别人对你不友善的时候你也对别人也不友善,这很好的说明了最后通牒等试验中参与者偏好公平的行为动机,同时也解释了合作博弈能够形成的原因。蒲勇健[27]利用Rabin的动机公平理论对传统的委托—代理模型进行了改造,从而获得了新的建立在行为经济学假定基础上的契约理论。王辉、侯文华[28]研究了过程性公平偏好下的二级供应链委托-代理问题,设计了信息对称和不对称情况下的供应链激励契约。丁川[29]将这一基于过程性的公平偏好引入传统的二级供应链中,并对零售商的激励机制进行了分析。

本文正是针对传统委托代理理论的这两点不足,构建了一种更加符合实际的链式多重委托-代理结构,并借助Rabin的基于过程性的理论模型,将公平偏好因素植入链式多重委托-代理结构关系,从而构建了一个考虑过程性公平偏好的链式多重委托-代理模型,并对该模型进行了深入分析,由此拓展和补充了传统委托代理理论的研究。

2 基本的假设与定义

在建立模型之前先做以下几点假设:

(1)与传统的H-M模型类似,假定委托人是风险中性的,代理人风险规避的,产出函数主要取决于代理人的努力程度。代理人根据激励相容的约束条件来选择使自己的确定性等价净收入最大化的努力水平,同时要保证确保自己的确定性等价净收入不小于自己的最低保留净收入,在这两个约束条件下委托人寻求最大化自己期望效用的激励机制[30]。但是中间人比较特殊,因为其双重身份因此他在作为代理人时是风险规避的,作为委托人时又是风险中性的。

(2)本文与传统的H-M模型不同,传统的H-M模型中委托-代理关系一般化为单重的委托-代理关系,或者是一个委托人与多个代理人之间的一次委托-代理关系[21],本文将其拓展为链式的多重委托-代理关系,即其中一些局中人有委托人和代理人双重身份。

定义1:如图1所示,满足如下条件的委托-代理结构,称之为链式n-1重委托-代理。

1)有n个参与者,n≥3;

2)只有1个纯委托人和1个纯代理人;

3)有n-1个委托-代理关系;

4)除了1个纯委托人和1个纯代理人外,有n-2个参与者既是上一重委托-代理关系的代理人,又是下一重委托-代理关系的委托人,这n-2个参与者称为中间委托-代理人。

(3)本文为方便起见,以具有代表性的链式双重委托-代理结构为例建立分析模型。在每一层委托-代理关系中,委托人为了激励代理人实行的是产出分享激励机制,也即委托人将产出的一部分给予代理人作为代理人收入的一部分。产出分享的比例系数为β,且0≤β≤1。

图1 链式多重委托-代理关系示意图

(5)为方便起见,本文用U表示效用,用R表示实际收入,同时分别用pp、m、pa来区分表示纯委托人、中间人、纯代理人。

3 完全理性条件下的模型

在第一重委托代理关系中,中间人是代理人;在第二重委托代理关系中,中间人又是委托人。在本节将分别考虑中间人作为不同角色时的情形,及他在多重委托代理关系中的收入。

3.1中间人作为代理人时的委托代理关系

对纯委托人来说,其效用等于期望收入,即UPP=Eξ=E(π1-s1)=-α+(1-β1)a1。

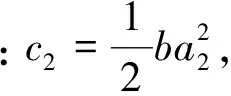

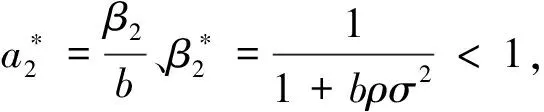

因此,在完全理性条件下可以建立如下模型:

3.2中间人作为委托人时的委托代理关系

在完全理性下可以建立如下模型:

3.3完全理性条件下的模型结论

结论1:中间人和纯代理人的努力程度与各自的产出分享比例系数正相关,与风险规避度负相关。

本节主要讨论了纯委托人、中间人和纯代理人三者在完全理性情况下的链式多重委托-代理激励问题。由于信息的不对称,在每一重委托-代理关系中,委托人都会给与代理人一定比例的产出来进行激励,但是如果代理人的风险规避度过大,那么往往激励效果就会不明显。本节激励模型的主要创新点在于以下几个方面:

(1)与传统的单重委托-代理理论的模型构建方式是不同的,这是由于三个局中人所构建的链式多重委托-代理关系的思想与传统的不同的。中间人既是第一重委托-代理关系中的代理人又是第二重委托-代理关系中的委托人,其收入为参与的两个委托代理过程的收入之和,这在实际应用中与多个参与者的供应链、多级公司治理问题等等是类似的。

(3)本节的激励模型更加注重讨论每一重委托-代理关系中的产出分享比例系数与代理人的努力水平的关系;产出分享比例系数与各方收入、风险规避度的关系。

4 基于过程性公平偏好情况下的模型求解

4.1考虑过程性公平偏好的效用函数构造

近年来的如最后通牒博弈、信任博弈、礼物交换博弈等一系类博弈实验研究证明,博弈参与者不仅关注自身收益,还往往会关注分配结果或者过程动机是否公平。公平偏好和自利偏好同时对博弈者的行为决策有重要的影响,人们可能会为了维护分配公平而牺牲一些自身利益,也有可能为了报复对方的敌对行为或者报答对方的善意行为而不惜牺牲自身利益[32]。

于是考虑了过程互惠公平偏好的效用函数为:Ui(ai,bj,ci)=πi(ai,bj)+fj(bj,ci)[1+fi(ai,bj)],这个函数表明,局中人不仅关心自己的物质收益,并且还关心对方是否善待自己,进而选择自己是否善待对方。根据GPS所定义的心理纳什均衡(Psychological Nash Equilibrium)概念;它增加了一些额外的条件即所有的高阶信息(higher-order beliefs)都与实际的行为相合[25]。Rabin将称如此定义的解概念为“公平均衡”。

定义2 策略组合(a1,a2)∈S1×S2是一个公平均衡,如果对于i=1,2,j≠i,有

(2)ai=bi=ci

根据上述Rabin的基于过程的公平互惠理论,我们可以构造基于过程公平偏好的链式多重委托代理的效用函数,并分别考虑中间人作为不同角色时的情形,及他在多重委托代理关系中的收入。

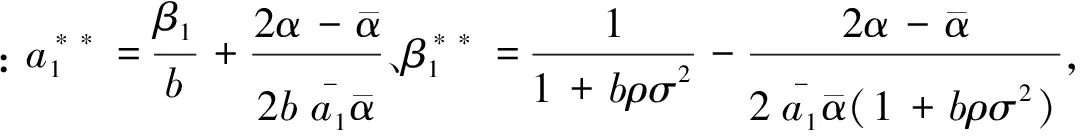

4.2考虑过程性公平偏好时,中间人作为代理人时的委托代理关系

由此,可以建立如下模型:

4.3考虑过程性公平偏好时,中间人作为委托人时的委托代理关系

由此,可以构建如下模型:

综合以上两个委托-代理过程,中间人的收入为两个过程收入之和:

结论6:当具有公平偏好时,纯委托人给中间人越多的固定收入,中间人就会付出越多的努力;同样,中间人给予纯代理人越多的固定收入,纯代理人也会付出越多的努力来回报。

本节讨论了基于过程的互惠性公平偏好条件下的链式多重委托-代理模型,从结论我们可以看到纯委托人给中间人越多的固定收入,或者中间人给予纯代理人越多的固定收入,中间人和纯代理人就也会给予越多的努力回报,这较好地诠释了Rabin理论“投桃报李”、“以牙还牙”的思想。

5 考虑过程性公平偏好前后各局中人收益 的仿真比较

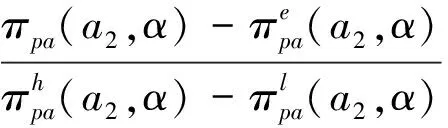

根据本文的模型,我们可以考察纯委托人、中间人和纯代理人各方的收益情况,进而判断在具有过程互惠性公平偏好的情况下,是否存在一个均衡(α,β1,β2)使得局中人各方的收益比完全理性情况下的收益大,即

如果直接利用结论的表达式进行比较将是非常复杂的,因此我们将通过下面的仿真分析来得出结论,这并不影响对(α,β1,β2)是否存在判断的正确性。

由表1数据第3、4、5、6、7行可得图2中(a); 由第1、 3、8、9行可得图2中(b);由第1、2、3、10、11行数据可得图2中(c);由第2、3、12、13行数据可得图2中(d);由第1、2、3、14、15行数据可得图2中(e)。

表1 纯委托人、中间人和纯代理人收益仿真模拟

图2 不同参数数值模拟的结果的比较

评论4:从图2(d)、图2(e)可以看出,在公平偏好条件下,存在(α,β2)满足一定的条件时,纯代理人的收入要大于完全理性条件下的收入,系统总收入要大于完全理性条件下的系统总收入。

本节通过数值模拟和比较,说明在给定了某些参数的情况下存在控制变量(α,β1,β2)使得纯委托人、中间人和纯代理人的收益得到帕累托改进,并且从对比的图中可以看到这样的控制变量组合(α,β1,β2)并不是唯一的,它们在一定的区域范围内都是存在的。

6 结语

本文首先构建了链式的多重委托-代理模型并给出了具体定义,这种理论的分析是基础性的,具有一定的现实意义,可以给其他很多领域的研究带来启示。例如这种结构关系具有代表性的如多级的招投标激励机制设计问题;集团总公司与子公司、子公司员工之间的委托代理关系分析;公司上级、中级、基层员工之间的激励机制问题;中央政府、省级政府与地方政府之间的关系分析;以及三级甚至更多级供应链的利益分配问题;金融部门激励机制设计问题;政府的预算问题等领域。

同时本文改进了“理性人”的假设,将“过程性公平偏好”植入链式多重委托-代理模型,得到了一个考虑了“公平偏好”的链式多重委托-代理模型,丰富了链式多重委托-代理模型的分析框架。通过对模型的分析,证明了过程性公平偏好理念的植入对多重委托-代理关系激励设计的重要价值。在各级委托-代理关系中如果委托人对代理人友善一些,那么代理人也会用努力工作来回报委托人。在实际中,如果管理者给予被管理者多一些人性化的关怀,那么被管理者也会用实际行动进行回报,这是一个双赢的管理方式。这种“互惠”现象在日本、韩国很多公司是十分普遍的,很多公司给他们的合作伙伴更多的福利,合作伙伴也会回报公司[26][30]。

综之,本文得到的主要结论有:

(1)在两级委托-代理关系中,中间人和纯代理人的努力程度与各自的享有的产出分享比例正相关。也就是说委托人给代理人的产出分享比例越大,对代理人的激励效果越明显,代理人就会付出越大的努力程度。因此如果公司领导想解决信息不对称问题,进而充分调动员工的积极性促使员工更加努力的工作,提高产出分享比例是一条可行的方法。

(2)中间人和纯代理人的努力程度、以及各级委托-代理关系中的委托人收入与产出分享比例系数成正比的关系边界都与风险规避度和产出方差负相关。这是因为风险规避度和产出方差越大,会对代理人的努力程度产生负的影响,使得对委托人收入具有正向作用的产出分享比例系数区间变小,进而迫使委托人调低产出分享比例系数。也就是说代理人的风险规避度越大,委托人通过提高产出分享比例系数的方式来激励代理人的效果就不再明显,委托人也就会减弱这种激励方式。因此对公司领导来说,风险规避度低的员工才是好员工,如果要想使提高产出分享比例系数的激励方式起作用,那么就要降低员工的风险规避度。

(3)过程性公平偏好条件下各级委托-代理关系中,如果代理人付出的努力大于其能付出的最大努力水平的一半,那么代理人对委托人就是友善的;同样如果委托人给予代理人的固定收入大于他能给予的最大固定收入的一半,那么委托人对代理人也是友善的。同时,委托人给代理人越多的固定收入,代理人就会付出越多的努力来回报。这就很好的解释了在一些福利水平较高的公司中,员工责任感较强的原因。

(4)存在(α,β1,β2)使过程性公平偏好下的各方收益要高于完全理性下的各方最优收益,因此基于过程性公平偏好下的最优激励契约与完全理性下的最优激励契约相比,具有帕累托改进的空间。

[1] Sappington D E M. Incentives in principal-agent relationships[J]. Journal of Economic Perspectives,1991,5(2):45-66.

[2] 刘有贵,蒋年云. 委托代理理论述评[J]. 学术界,2006(1):69-78.

[3] Spence M,Zeckhauser R. Insurance,information and individual action [J]. The American Economic Review,1971,61(2):55-73.

[4] Ross S. The economic theory of agency: The principal's problem [J]. The American Economic Review,1973,63(2):134-139.

[5] Holmstrom B. Moral hazard and observability [J]. Bell Journal of Economics,1979,10(1):74-91.

[6] Sappington D. Limited liability contracts between principal and agent [J]. Journal of Economic Theory,1983,29(1):1-21.

[7] Nalebuff B J,Stiglitz J E. Prizes and incentives:Towards a general theory of compensation[J]. Bell Journal of Economic,1983,14(1):21-43.

[8] Bernheim B D,Whinston M D. Common marketing agency as a device for facilitating collusion[J]. The Rand Journal of Economics,1985,16(2):269-281.

[9] Bernheim B D,Whinston M D. Common Agency [J].Econometrica,1986,54(4):923-942.

[10] Holmstrom B,Milgrom P. Multi-task principal-agent analyses incentives contracts asset ownership and job design[J]. Journal of Law, Economics and Organization,1991,7:24-52.

[11] 冯根福. 双重委托代理理论:上市公司治理的另一种分析框架—兼论进一步完善中国上市公司治理的新思路[J]. 经济研究,2004,(12):16-25.

[12] 陈富良,王光新. 政府规制中的多重委托代理与道德风险[J]. 财贸经济,2004,12:35-39.

[13] 李翀,刘思峰,方志耕,等. 多级供应链系统成本分析随即网络模型及算法研究[J]. 中国管理科学,2013,21(4):105-111.

[14] 周勤. 转型时期公用产品定价中的多重委托-代理关系研究[J]. 管理世界,2004,(2):43-49.

[15] 蒋海,朱滔,李东辉. 监管、多重代理与商业银行治理的最优激励契约设计[J]. 经济研究,2010,(4):40-53.

[16] Henrich J,Boyd R, Bowles S,et al. In search of homo economicus:Behavioral experiments in 15 small-scale societies[J]. The American Economic Review,2001,91(2):73-78.

[16] Clark A E,Masclet D,Villeval M. Effort and comparison income:Experimental and survey evidence[J]. Industrial and Labor Relations Review,2010,63(3):407-425.

[17] Nicholas A. Fairness as a constraint on reciprocity:Playing simultaneously as dictator and trustee[J]. the Journal of Socio-Economics,2012,41(2):211-221.

[18] Fehr E,Schmidt KM. A Theory of fairness,competition and cooperation[J]. Quarterly Journal of Economics,1999,114(3):817-868.

[19] Fehr E,Goette L,Zehnder C. A behavioral account of the labor market:The role of fairness concerns[J]. Annual Revew of Eonemics,2009,1:355-384.

[20] 李训,曹国华. 基于公平偏好理论的激励机制研究[J]. 管理工程学报,2008,22(2):107-111.

[21] 袁茂,雷勇,蒲勇健. 基于公平偏好理论的激励机制与代理成本分析[J]. 管理工程学报,2011,25(2):82-86.

[22] 傅强,朱浩. 基于公平偏好理论的激励机制研究:兼顾横向公平偏好和纵向公平偏好[J]. 管理工程学报,2014,28(3):190-195.

[23] 晏艳阳,金鹏. 公平偏好下的多任务目标与国企高管薪酬激励[J]. 中国管理科学,2014,22(7):82-93.

[24] 魏光兴,林强,覃燕红. 同时考虑风险规避和公平偏好的双渠道供应链定价决策[J]. 重庆理工大学学报(社会科学),2016,30(12):50-58.

[25] Rabin M. Incorporating fairness into game theory and economics [J]. The American Economics Review,1993,83(5):1291-1302.

[26] 蒲勇健. 建立在行为经济学理论基础上的委托-代理模型:物质效用与动机公平的替代[J]. 经济学(季刊),2007,7(1):297-318.

[27] 王辉,侯文华. 引入供应商的公平偏好的供应链激励契约设计[J]. 物流技术,2010,17(9):44-48.

[28] 丁川. 基于完全理性和公平偏好的营销渠道委托代理模型比较研究[J]. 管理工程学报,2014,(1):185-194.

[29] 张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海:上海三联书店,1996.

[30] 蒲勇健. 植入“公平博弈”的委托-代理模型——来自行为经济学的一个贡献[J]. 当代财经,2007,(3):5-11.

[31] Corbett C J, Zhou Deming, Tang C S. Designing supply contracts: Contract type and information asymmetry [J]. Management Science, 2004, 50(4):550-559.

The Incentive Mechanism of Chain-like Multiple Principal-Agent Model ——A Comparative Study Based on Entirely Rational and Process Fairness Preference Model

ZHAOChen-yuan1,PUYong-jian1,PANLin-wei2

(1.College of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, China; 2.School of Economic and Management, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China)

The principal-agent theory focuses on designing incentive mechanisms to solve the problem of moral hazard under the condition of asymmetric information. However, there are some limitations in the current studies of principal-agent problem. On the one hand, although much effort has been made to apply principal-agent theory to specific relation structure, most of previous studies mainly focus on single principal-agent relations. On the consideration of some participants have double identity of principal and agent in reality, the multiple principal-agent relations is more truthful than classic principal-agent theory. On the other hand, the previous theories are developed under the assumption of relational economic man. With the developing of behavioral economics, a growing number of scholars believe that people's behavior is bounded rational rather than purely rational. The theory of process fairness preference considered that process fairness preference is an important factor affecting human behavior, which provides a theory basis for the view of bounded rational.

Beware of two disadvantages of the traditional principal-agent theory, this paper make a rewarding approach to classic theory through constructing chain-like multi principal-agent relations with incorporates fairness preference. Which has extended the traditional principal-agent theory research.

In the third part of this paper, taking the double principal-agent for example, the agent in the first stage of principal-agent model is the principal of the second stage principal-agent model, thus there is a modification on principal-agent structure. Through considering the double principal-agent that pure principal, intermediary and pure agent are entirely rational, it has found that, under the condition of entirely rational, the optimal level of effort of intermediary and pure agent is positively related to the optimal revenue sharing ratio. In each stage principal-agent model, when the principal gives the agent more incentive the agent will try harder to work, but the degree of risk aversion of the agent will make the incentive effect weak. Therefore managers of enterprises could take good use of the method of increasing revenue sharing ratio to fully arouse the work enthusiasm of the employees. However, the greater the degree of risk aversion of the agent, the result of through increasing revenue sharing ratio coefficient to motivate agent is less obvious, so the employees who have a smaller degree of risk aversion are good employees.

In the fourth part, this paper constructs a chain-like double principal-agent model through inducing process fairness preference. After calculation, we've got more profitable conclusion that the agent is friendly to the principal if the agent's effort is greater than the half of his biggest effort level, and the principal is friendly to the agent if the fixed income which the principal gives the agent is greater than half of the maximum. At the same time, the more fixed income, the more effort agent will give. On the one hand, it has well explained the Rabin's thought of "give a plum in return for a peach" and "an eye for an eye", on the other hand, it also shows us the reason that employees have better performance and professional ethic in some companies which have good welfare policy.

In the fifth part, through numerical simulation, this paper has found that it has an equilibrium which make every participant has more revenue. In conclusion, optimal incentive contract under the entirely rational can be improved, and process fairness preference can increase the income of all the players.

The analysis in this paper can also be applied to design an incentive mechanism for enterprises, financial institution, and government budget problem as well as profit distribution for up and down stream of supply chain. Therefor it would have significant practice in real economic.

process fairness preference;chain-like multiple principal-agent model;piece rate contract;incentive mechanism

1003-207(2017)06-0121-11

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.06.013

2015-08-23;

:2016-10-03

国家社会科学基金资助项目(14XJL004);重庆市“两江学者”计划专项经费特聘教授资助项目

赵宸元(1985-),男(汉族),河南平顶山人,重庆大学经济与工商管理学院博士研究生,研究方向:数量经济、博弈论、金融市场与政府行为,E-mail:cy.zhao@cqu.edu.cn.

F224;F019

:A