中国农民政治信任的来源:文化、制度与结构

2017-06-29卢春龙张华

卢春龙+张华

摘 要:利用“农村地区公共文化服务现状调查”的数据,考察了公共服务对提升我国农民对各级政府信任的影响和作用,并同以往我国民众政治信任来源研究中的文化理论和制度理论解释进行比较。调查研究发现,第一,我国农民对于各级政府的政治信任有着不同的来源,混合了文化因素与制度绩效因素;第二,对于不同层级的政府信任,各种不同的来源呈现出了不同的影响力;第三,对于中央政府而言,传统文化依然发挥了最为重要的形塑作用;第四,对于基层政府而言,公共服务绩效成为最为重要的影响因素。因此基层政府应当致力于提供范围更广、质量更高的公共服务,以提升我国农民对基层政府的政治信任。

关键词:政治信任;文化理论;制度理论;公共服务

政治信任,简而言之,即民众对政府的认同和支持。政治信任联系着公民个体与政府机构及政治体制,对于一个政体的稳定运转以及有效运作是至关重要的。特别是对正处于深化经济和政治体制改革的转型期内的中国政府而言,拥有较高水平的政治信任意味着政府政策能够得到更稳定的支持,为政府提供更从容的施政空间和试错时间。

政治信任的来源存在着两种相互竞争的理论解释:以政治文化及其社会化为基础的“文化理论”以及基于对制度绩效的理性评价的“制度理论”。文化理论认为政治信任是外生性的,政治信任“源自长期存在而根深蒂固的人际信任,这种信任根植于文化规范并通过政治社会化传播”;制度理论则认为政治信任是政治上内生的,“是制度绩效的结果……取决于公民对政治制度和政府绩效的理性评价” [1 ]。除了文化因素以及制度性的因素之外,还有学者强调结构的因素,结构因素包括个体的认知结构以及个体之上的层次结构的因素。

本文的主要研究目的是了解我国农民对各级政府的政治信任水平的高低,进而解释我国农民对各级政府政治信任的影响因素。具体说来,本文主张:第一,影响我国农民对各级政府的政治信任的因素是多方面的;第二,文化因素,特别是传统文化强调对政治权威的尊重,影响了我国农民对各级政府的政治信任;第三,制度绩效开始日益影响我国农民对各级政府的政治信任,尤其是公共服务绩效成为影响我国农民对基层政府信任的关键性因素;第四,我国农民对各级政府的信任还受到认知结构和层次结构因素影响。

为了全面检验上述理论主张,本文利用“我国公共文化服务体系保障机制研究”课题组于2013年8月在我国农村地区组织开展的“农村地区公共文化服务现状调查”?譹?訛所获得的数据,进行了如下四个部分的分析,第一部分介绍了政治信任是如何测量的,并呈现了我国农民对四级政府的政治信任水平的调查结果;第二部分介绍了影响我国农民政治信任度的三组影响因素:文化因素、制度因素与结构因素,并分别介绍了这三组因素如何影响政治信任度以及如何进行测量;第三部分通过建构一个多元回归模型,来检测三组因素(文化因素、制度因素与结构因素)是如何不同地影响我国农民对于各级政府的信任度;最后一部分,本文对调研发现进行了总结,进而做出了一系列的理论推论与政策建议。

一、政治信任的测量以及经验发现

伊斯顿根据政治支持的来源和对象提出了政治支持的二元划分:弥散型支持和特殊型支持。弥散型支持针对的是政治共同体和政府所奉行的基本价值和原则;特殊型支持则针对的是政府推行的具体政策及政府的主要机构和政府官员 [2 ]。诺里斯发展了伊斯顿的分析框架,并将其应用于政治信任的测量,她将政治信任细化为共同体(政治社群)、体制(政体原则)、绩效(政府表现)、机构(政府机构)和领袖(政治人物)五个维度 [3 ]。然而在中国社会的调查研究当中却很少采取上述如此细致的分类,受限于我国民众的政治认知以及研究的实际需要,研究者通常只考察民众对不同层级政府的信任度。在此次调查中,我们也仅仅测量了农村居民对中央政府、省级政府、县级政府和乡镇政府四级政府的信任度。

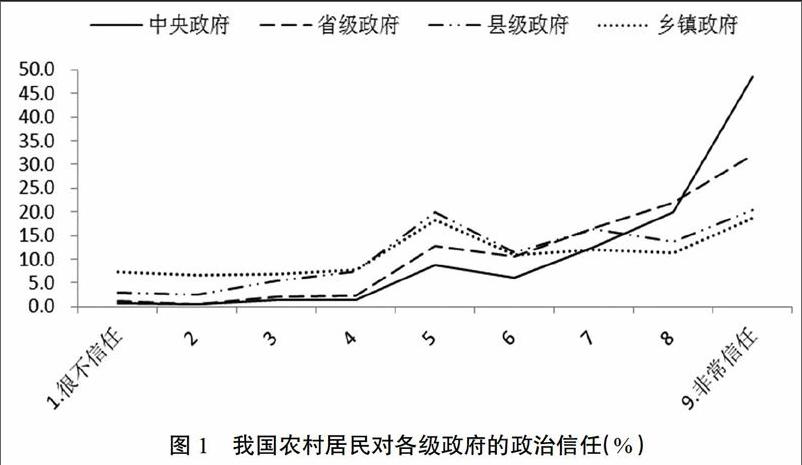

具体来说,为了测量村民对从中央到乡镇四级政府的信任水平,问卷设计了1-9的测量量表,“1”代表很不信任,“9”代表非常信任,要求受访者给出自己对四级政府信任水平的相对位置。图1显示了中国农村居民对各级政府的信任分布:我国农村居民对各级政府的信任水平呈现逐级递减。中央政府享有的政治信任最高,有48.6%的村民给予中央政府最高“9”分的信任评价,对中央政府不信任的村民(信任评价为1~4分)所占比例极低,村民对中央政府的平均信任度得分为7.77。省级政府享有的信任度次之,平均分为7.25;县级政府享有的信任度再次之,平均分为6.29。乡镇政府享有的信任度最低,相当一部分村民(约28.8%)不信任乡镇政府。这就印证了两点:第一,我国农民对于中央政府的信任度非常之高,与亚洲民主动态调查和世界价值观念调查的调查结果相近。第二,在当下中国,作为政策执行和政府治理的基本单位的基层政府信任缺失,乡镇政府更是面临着严重的政治信任危机,提升我国农民对基层政府的政治信任迫在眉睫。

二、政治信任的来源:文化理论与制度理论

正如笔者前面提及的,关于政治信任的来源,即解释政治信任的影响因素方面,政治学理论界一直存在着文化理论与制度理论两种相互竞争的理论解释。

政治文化理论强调政治文化是政治主体的行为准则和进行政治活动的重要决定因素,在一定程度上政治文化决定了一个国家正式制度框架下的政治行为,进而也就左右了这个国家特定的发展模式。

诸多学者认为,中国传统文化不是一种现代性的公民文化,而是基于传统君臣关系的臣民文化?譺?訛。中国传统文化将个人与权威的关系界定为“等级式的”威权倾向,而非西方社会契约传统下“互惠式的”;儒家文化“以集体为中心”的利益取向也不同于西方政治文化中的个人主义 [4 ]。因此,中国民众对待政治权威表现出一种“天命观”基础上的“绩效正当性”,这种正当性观念又与道德、仁政、责任等概念相联系。政治权威“受命于天”,普通民众对于权威采取一种敬畏的态度;政治权威也是道德化的,要求统治者成为社会道德的楷模;统治者道德的一个关键要素是施行仁政,家长式地照顾民众的利益。史天健针对文化价值与政治信任的比较研究发现,不论是大陆还是台湾,愈具有传统文化价值的民众,政治信任愈高 [5 ]。马得勇对东亚8个国家和地区的分析也发现,“政治威權主义价值观变量在各个国家对政治信任均有明显的正面影响” [6 ]。

此外,作为政治社会化的重要途径,大众传媒也对政治信任产生影响。国家主导的教育体系和大众传媒主导的宣传动员塑造了民众的高政治信任 [7 ]。近年来中国媒体市场的商业化带来了国家管理的松动,相较于报纸、电视等传统媒体,互联网媒体受到相对较弱的国家监管,拥有更多的自主空间,提供给民众官方信息以外可供选择的替代性框架(alternative framing) [8 ]。

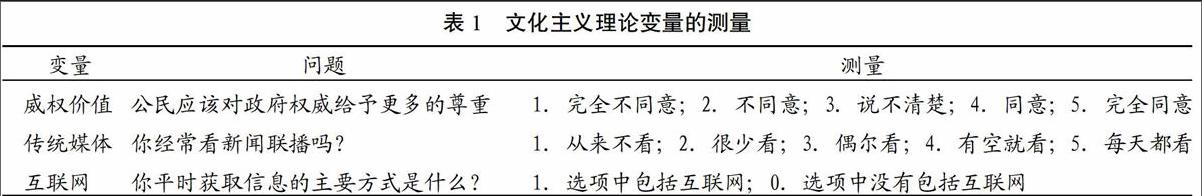

在本项研究中,我们包含了三个文化主义理论的变量:(1)威权价值观,(2)新闻联播的收视状况,(3)对互联网的使用状况(见表1)。

政府绩效是影响民众政治信任的另一种关键性因素,与文化理论的主张不同,制度理论认为政治信任是政治上内生的,是制度绩效的结果,取决于公民对制度绩效的理论评价。赫瑟林顿(Hetherington)将政治信任视为民众认知的政府施政结果与自身期望之间的一致性程度,这意味着,民众主观认知的政府绩效是民众对政府信任与否的决定因素 [9 ]。现有政治信任来源的制度解释文献中,政府绩效主要包括经济绩效、政治绩效和公共服务绩效几个方面。其中,经济绩效指向国家的宏观经济绩效(经济增长、失业率和通货膨胀等)和个人的经济状况(收入、生活水平及其变化);政治绩效则指向政治制度、公民权利、政治透明度等方面;公共服务绩效则指向民生福利和公共服务。从政府绩效对政治信任的影响看,中国民众政府信任的来源呈现“经济绩效正当性”向“政治绩效正当性”和“公共服务正当性”的转变 [10 ]。

在以往的研究中,研究者普遍认同国民经济的持续高速发展以及由此带来的民众基本生活水平的改善塑造了当代中国政府的“绩效正当性”,使得民众对政府的信任度非常高?譻?訛。但是近些年来,政府政治绩效的重要性不断提升,最新的研究也证实,“政治绩效相对于经济绩效更能影响民众对政府的支持,尤其取决于民众对政治自由和法治建设的重视” [11 ]。公共服务的绩效正当性也越来越显著,“公共安全、社会治安和法治建设等纯公共产品供给和教育、医疗、社保和就业等民生福利事业发展”赶上并超越经济增长成为政府信任的新源泉 [12 ]。

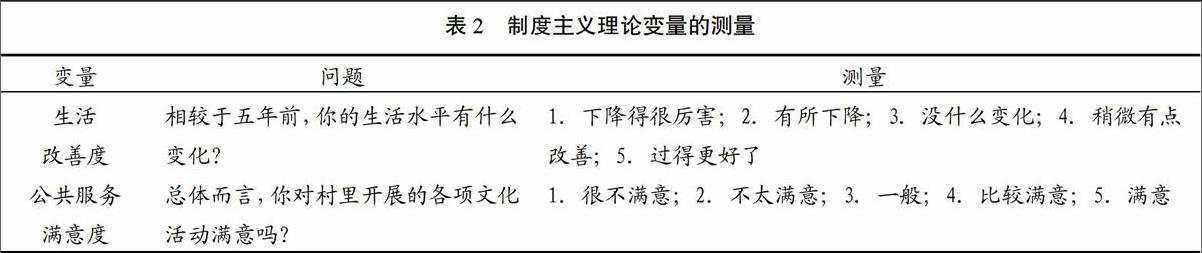

在本项研究中,我们用生活改善度来测量经济绩效,同时以农村公共文化服务作为代表性的公共服务绩效。“农村地区公共文化服务现状调查”涉及农民对公共文化服务各方面的评价,但在本研究中,我们选取对公共文化服务的总体性评价来测量公共服务绩效。制度理论变量的具体测量情况如表2所示。

除了上述文化理论因素和制度理论因素之外,影响政治信任的因素还包括结构层面的因素。首先是个体的认知结构,中国民众认知空间中存在两种政府形式:“想象的政府”和“真实的政府”,对真实政府的信任基于与政府相关的个人直接经验;而形成对想象政府信任的直接经验严重缺失,这一认知图景的空白则由政治社会化塑造 [13 ]。其次是个体之上的层次结构,个人对政府的信任不仅受到上述个体因素影响,还受到个人所在地的区域性因素的影响 [14 ]。

三、多元回归模型分析的结果

为了检测三组因素(文化因素、制度因素与结构因素)是如何不同地影响了我国农民对于各级政府的信任度,我们建立了一个多元回归(OLS)模型?譼?訛。在模型中,农村居民对四级政府(中央政府、省级政府、县级政府、乡镇政府)的信任度是因变量,分别被置于四个模型的表格的最上端;自变量包括个体层次的控制变量(包括性别、年龄、受教育程度与党员身份),政治文化的因素(威权价值观、新闻联播的收视状况、对互联网的使用状况),制度绩效的因素(生活改善度、公共服务满意度)和结构因素(地区差异?譽?訛)。

通过表3的四组多元回归模型,我们可以比较文化理论、制度理论等不同解释视角对中国农民政府信任的解释效力;也可以根据文化理论与制度理论视角下的各个变量的系数判定各个因素对民众信任水平的具体作用。

首先,在文化理论的因素中,威权价值观对各级政府政治信任的影响支持以往研究中的理论假设,即威权价值观有助于塑造农村居民对各级政府的政治信任。那些在政治价值取向上接受传统中国政治文化关于政治权威信仰的农民越有可能信任所有层级的政府。这也说明,传统中国政治文化关于政治权威的悠久叙事事实上依然“形塑”着当代中国农民对于各级政府的政治信任。

新闻联播代表的传统媒体影响了我国农民对于中央政府以及省级政府的政治信任,而且这种影响是以一种积极、正面的方式来进行的。但是新闻联播的政治宣传几乎不能影响到农民对于县级政府以及乡镇政府的政治信任。“倒扣的漏斗”比喻很好地解释这一现象:近年来中国的媒体管理已经适度松动,但呈现的是一种上紧下松的放开过程;地方政府层面的负面新闻频频出现在《新闻联播》等中央媒体平台上;但是另一方面,《新闻联播》对中央政府以及省级政府的新闻报道则保持一种积极的正面形象 [15 ]。

互联网尽管在我国农村地区还没有实现普及,但在我们的调查中,已有大约23%的村民开始使用互联网。众多的研究与观察发现,由于互联网的传播内容相对处于较弱的政府规范与管理之下,互联网上关于我国各级政府的负面消息层出不穷。因此,对于那些经常使用互联网的村民,自然会产生一种对于各级政府的怀疑情绪。多元回归模型的结果也表明,那些把互联网作为主要信息渠道来源的农民对于各级政府的政治信任度都远远低于那些不使用互联网的农民。

其次,在制度理论的因素中,经济发展绩效作为政治信任的一个主要来源,对农民形成对我国四级政府的政治信任发挥了积极的、正面作用。凡是那些感受到家庭生活水平在过去五年之中有明显改变的农民,他们对于我国四级政府的政治信任度都远远高于那些感受不到生活水平发生改善的农民。良好的经济发展绩效能够充分提高我国农民对于各级政府的政治信任度。

公共服务绩效作为政治信任的一个重要来源,对农民形成对我国四级政府的政治信任发挥了显著的、正面作用。那些对农村公共文化服务总体上感到满意的农民,他们对于我国四级政府的政治信任度都远远高于其他农民,这也说明了,以农村公共文化服务為代表的公共服务绩效是农村居民形成对我国四级政府的政治信任的重要来源。

最后,总结上述的研究发现,制度性因素(包括经济发展绩效与公共服务绩效)与文化性因素(包括威权价值观与媒体传播)都显著地影响了我国农民对于四级政府的政治信任度。影响我国农民对各级政府的政治信任存在多种复合因素,这些因素都在发挥着作用,没有一个因素可以代替其他因素。

尽管文化性因素与制度性因素都显著地影响了我国农民对于四级政府的政治信任度,但是对不同层级的政府而言,这些因素的重要性是完全不同的。利用表3中标准回归系数(B)绝对值的大小,我们可以对这些因素的重要性进行排序。对于层级越高的政府,文化理论因素对政治信任的重要性越高,而制度理论因素的重要性相对较低。但对于层级越低的政府,制度理论因素对政治信任的重要性则越高,而文化理论的重要性相对较低。这不仅很好地印证了中国民众政府信任评价中的认知结构假设:高层政府信任主要来源于政治文化形塑;而底层政府信任则主要来自于制度绩效反馈。这也为解决基层政府信任危机指明了方向,那就是为民众提供范围更广、质量更高的公共产品和公共服务,实现人民共享改革成果。

此外,个体之上的层次结构因素——地区差异也会影响中国农民对各级政府的政治信任。具体而言,相较于内陆欠发达省份,大都市和沿海发达省份的农民表现出更高的县级政府和乡镇政府信任、更低的中央政府和省级政府信任。前者可能源自这些地区较高的社会经济发展水平带来的生活水平持续改善和更有能力的地方基层政府的公共服务绩效。后者则可能是因为同样由社会经济发展带来的传统主义和威权价值的削弱和现代多元价值的兴起。

四、结论与引申的讨论

无论是在理论上还是在经验上,本文的发现对分析我国农村居民对于各级政府的政治信任度研究都具有启发意义。鉴于此类经验调查研究的稀缺性,我们的研究发现将为我国农村居民对于各级政府信任度的后续研究提供某种概念和经验上的积累。在本文的最后,我们将强调一些重要的发现及其含义。

首先,关于政治信任来源的文化理论与制度理论争论,我们的研究提供了一个有趣的折衷主义发现。制度性因素(包括经济发展绩效与公共服务绩效)与文化性因素(包括威权价值观与媒体传播)都显著地影响了我国农民对于四级政府的政治信任度。而更有意思的发现是,对于中央政府的信任,我国农民更多的是一种情感与价值判断,文化性因素的作用更为重要。对于基层政府的信任,我国农民更多的是一种理性的计算与绩效评估,制度性因素的作用更为重要。

第二,文化性因素,特别是我国传统文化强调对于政治权威的尊重,非常显著地影响了我国农民对于中央政府的信任。这一发现实际上回应了派伊在《亚洲的权力和政治:权威的文化维度》一书中所提出的一个经典命题,那就是东亚国家在面临政治现代化的道路选择时,在面临如何走上现代政治的发展道路时,不能够简单照搬西方关于政治权威的理念,因为西方社会所倡导的关于政治权威的概念与亚洲的政治文化传统不兼容 [16 ]。西方理论家所强调的政治权威与个人之间的对立和二分,以及强调政治权威的法治人格,这些都是基于西方的希腊文化传统和基督教文化而产生。中国人关于政治权威的观念,则强调了传统的家长式权威观念,以及对政治权威寄托了道德上的依托与终极诉求。这就能够解释为什么我国农民对于中央政府的信任如此之高,这一极高的政治信任度即使放眼全球,也是无与伦比。可以说,我国农民对于中央政府的高度信任正是存在了一种特有的对于家长式权威的期待以及道德上的终极诉求。

第三,对于基层政府而言,理性的绩效评估是农民判断是否信任基层政府的最重要标准。这表明,良好的公共服务绩效已经成为治理模式转型下我国民众对于基层政府信任的重要来源。从这个角度来说,我们主张基层政府在保证较高的经济增长的同时,要逐渐摒弃“经济建设为中心”的一元治理模式,兼顾经济增长、政治民主和社会发展的多元治理模式。基层政府应当加快转变政府职能、建设服务型政府,致力于义务教育、公共医疗、社会福利和社会保障、环境保护、公共基础设施、社会安全和秩序等事业,为民众提供范围更广、质量更高的公共产品和公共服务。

第四,互联网的兴起确实对各级政府的信任度产生了消极影响。各级政府需要学会更为积极地应对互联网兴起所构成的挑战:首先,各级政府需要加强政府信息的公开透明、决策的民主化,尤其在重大社会危机发生之后,需要及时发布权威信息,打消民众的无端猜忌;其次,各级政府需要加强电子化政府平台的建设,通过网络加强与民众的互动,鼓励民众参与到电子化平台上来,同时电子化政府平台要学会引导舆论,提升网络正能量;最后,要加快网络立法工作,加强对网络的依法管理,对于网络谣言、虚假信息进行依法管制。

注 释:

① 此次调查,按照地区经济发展状况和地理位置的不同,以2011年国家统计局公布的农村居民消费水平作为参考,选定了湖南、河北、山西、甘肃、广东、浙江、北京、黑龙江和山东9个省市进行农村公共文化服务建设现状调查。参照选定的9个省市2011年的统计年鉴,以农村居民人均纯收入作为参考指标,按照从低到高对每个省份内的不同县进行排序,等间距抽出5个县作为该省的调查对象。在每个被抽取的县级单位中,采用PPS抽样选取8个村庄,每个村庄访问10位村民。在访谈对象的选取上,课题组首先收集样本村庄村委会的所有户籍资料,列出抽样框;然后采用等距抽样抽出被调查户;最后在每一个被调查户使用Kish表产生访谈对象。此次调查实际调查了348个农村行政村,3 698位农村居民。

② 相關的讨论参见Huntington,S. P. (1991). Democracy's Third Wave. Journal of democracy,2(2):12-34;Pye,L. W. (1992). The Spirit of Chinese Politics,Cambridge:Harvard University Press.

③ 这些研究包括Wang,Z. (2005). Before the Emergence of Critical Citizens:Economic Development and Political Trust in China. International Review of Sociology. 15(1):155-171;Yang,Q.,Tang,W. (2010). Exploring the Sources of Institutional Trust in China:Culture,Mobilization,or Performance? Asian Politics & Policy. 2(3):415-436.

④ 在使用OLS模型进行分析时,我们注意到对OLS模型基本假定的检验,如总体相关线性,随机误差同方差,自变量相互独立以及随机误差正态分布,我们的检验表明,OLS模型适用于对我们样本数据的分析。

⑤ 具体而言,我们把北京地区的农村定义为大都市地区的农村,把广东、浙江、山东的农村定义为沿海发达省份的农村,把湖南、河北、山西、甘肃、黑龙江的农村定义为内陆欠发达省份的农村。

参考文献:

[1]Mishler W,Rose R. What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies[J].Comparative Political Studies,2001,34(1):30-62.

[2]Easton D. A Re-assessment of the Concept of Political Support[J].British Journal of Political Science,1975(4):435-457.

[3]Norris P C. Introduction:The Growth of Critical Citizens? [M]//Critical Citizens:Global Support for Democratic Government. Oxford:Oxford University Press,1999:1-27.

[4]Shi T. The Cultural Logic of Politics in Mainland China and Taiwan[M].Cambridge:Cambridge University Press,2014:41-58.

[5]Shi T. Cultural Values and Political Trust:A Comparison of the Peoples Republic of China and Taiwan[J].Comparative Politics,2001(4):401-419.

[6]馬得勇.政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究[J].经济社会体制比较,2007(5):79-86.

[7]Kennedy J. Maintaining Popular Support for the Chinese Communist Party:The Influence of Education and the State-Controlled Media[J].Political Studies,2009(3):517-536.

[8]Tang M,Huhe N. Alternative Framing:The Effect of the Internet on Political Support in Authoritarian China[J].International Political Science Review,2014(5):559-576.

[9]Hetherington M J. Why Trust Matters:Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism[M].Princeton:Princeton University Press,2005:9-10.

[10]卢春龙,张华.公共文化服务与农村居民对基层政府的政治信任——来自“农村公共文化服务现状调查”的发现[J].政法论坛,2014(4):20-28.

[11]Munro N M. Does Chinas Regime Enjoy “Performance Legitimacy”? An Empirical Analysis Based on Three Surveys from the Past Decade[C].The Annual Meeting of the American Political Science Association,August 31,2013,Chicago:17.

[12]孟天广,杨明.转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从“经济增长合法性”到“公共产品合法性”[J].经济社会体制比较,2012(4):122-135.

[13]Wang Z. Political Trust in China:Forms and Causes[M]//Legitimacy:Ambiguities of Political Success or Failure in East and Southeast Asia. 2005:113-139.

[14]吕书鹏,朱正威.政府信任区域差异研究——基于对China Survey 2008数据的双层线性回归分析[J].公共行政评论,2015(2):125-145.

[15]Tang W. Public Opinion and Political Change in China[M].Palo Alto:Stanford University Press,2005:99.

[16]Pye L W,Pye M W. Asian Power and Politics:The Cultural Dimensions of Authority[M].Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1985:12-21.

The Origin of Political Trust in Rural China:Culture,Institution and Structure

LU Chunlong,ZHANG Hua

Abstract:Based on the survey data of Public Cultural Service in Rural China,this paper investigates the influence of the public service on political trust in local government and makes comparison between the cultural and institutional approaches employed in the past reseach of the orign of Chinese peoples political trust. Empirical analysis turns out that the origin of Chinese peasantspolitical trust is a combination of cultural and institutional factors. Traditional political culture and socialization shapes the psychological foundation for belief in central government. Political trust in local government,by contrast,is the expected utility of institutional performance. Local governments should commit themselves to providing the wider and better public goods and service to obtain popular trust.

Key words:political trust;cultural theory;institutional theory;public service