中国古代雕漆漫谈

2017-06-21石超

石超

浙江省博物馆工艺部副研究馆员

中国古代雕漆漫谈

石超

浙江省博物馆工艺部副研究馆员

雕漆,是漆工艺中的一个品种,是中国漆器特有的装饰技法。雕漆是在油光漆中兑入入漆颜料,数十层乃至上百层地髹涂在用漆封闭处理过的胎骨上,每天只能髹涂二至三道,髹涂下道漆不可等上道漆干透,否则漆层容易缺脱,这样逐层累积到需要的厚度,用刀剔刻出浮雕花纹,表现层次与质地的美感。

制造雕漆漆器的主要原料是大漆,又名生漆、土漆、天然漆、中国漆,是从漆树上割取下来的浅灰白色液体树汁。漆树野生,在我国生长区域广泛。生漆干燥后,具有抗热、耐酸、耐碱、耐潮、耐磨等天然优良特性。在原生漆的基础上进行加工可以得到制作漆器需要的各种漆料。雕漆器的制作,除去主要原料大漆外,桐油也是必不可少的原料。桐油,是从油桐树的果实中压榨出来的植物油,色透明微黄,主要用来涂饰木器胎体,目的是防止潮湿之气侵入木料内部,充当隔离剂。生桐油还用来配制其他的漆料、油料。桐油在雕漆中主要用来配制罩漆。罩漆是由加潮漆添进适量比例的熟桐油调制而成的,增加了漆质的柔软性和可雕刻性,它是配制各种色漆的基本成分。色漆所需的颜料一般包括:银朱、天然朱砂、丹红、绛矾、石黄、汉沙黄、钛青蓝、靛华、钛白粉、石青、石绿、漆绿、钛绿、烟煤。

雕漆的工艺过程十分复杂,要经过设计、制胎、涂漆、描样、雕刻、磨光等十几道工序,各道工序对技艺要求都很高。其中雕刻是最主要的工序。雕刻的刀法,过去主要是平雕,现在大量运用浮雕、镂空雕、立体圆雕等。由于色彩的不同,分为“剔红”“剔黑”“剔彩”及“剔犀”等不同的种类。

我国唐代已有“剔红”的制作,据《髹饰录》记载,“唐制多印板刻平锦朱色,雕法古拙可赏,复有陷地黄锦者”。 从这段记载我们可以看出,雕漆工艺从唐代已经开始出现,可惜目前为止还没有见到实物。

宋代是雕漆工艺的发展时期。“剔红”和“剔犀”都已经出现。《髹饰录》记载:“宋元之制,藏锋清楚,隐起圆滑,纤细。”故宫博物院藏有一件精致的剔红传世品“桂花纹剔红盒”,日本圆觉寺也藏有东渡日本的宋代遗民许子元携去的“醉翁亭图朱锦地剔黑盘”。剔犀工艺在宋代已经十分成熟,在江苏武进、福建福州和山西大同等地的南宋、金代墓葬中都出土了为数不少的剔犀器具。比如,出土于江苏武进南宋墓的剔犀执镜盒便是一件技艺纯熟的作品,镜盒直径15.4厘米,长27厘米,木胎,漆层肥厚,刀口圆熟,现藏于常州市博物馆。出土时,盒子内部还有一把青铜执镜,可见当时,富有的人家在日常生活中已经十分钟情于雕漆制品了。

元代雕漆延续宋朝“藏锋清楚,隐起圆滑”的特点,并将技艺继续向前发展,使雕漆成为元代漆工艺中最为突出的技艺。《格古要论》载:“元朝嘉兴府西塘杨汇有张成、杨茂者,剔红最得名。”张、杨二人的作品,在当时已深受世人追捧,而且流传到海外。在日本,以张成、杨茂的名字各取一字而组成的“堆朱杨成”,成为漆艺专用的姓氏,沿用至今。安徽博物院所藏“张成造”剔犀云纹漆盒就是元代雕漆工艺的杰出代表,堆漆肥厚,利用藏锋刀法雕刻出丰硕圆润的云纹。通高6厘米,宽约14.5厘米,平面呈圆形,盒盖状似穹窿,身形如圆柱,盖与身以子母口相接。此盒采用漆器工艺中的剔犀技法制作而成。首先在胎体上髹黑漆百余次,当黑漆积累成一个色层后,再髹朱漆若干次,如此反复,当漆层达到所需要的厚度时,再用刀剔刻如意云头纹,使漆层断面呈现出三道朱色线条。盖与身各雕饰有云纹三组,刀口深约1厘米,云纹和其余部分均髹黑漆。盒底边缘有针刻款“张成造”三字。这件作品古朴典雅,通体亮泽莹润,具有很高的艺术价值,代表了中国雕漆工艺的最高水平。

明代漆树种植得到很大发展,漆产量大大增加。宫廷、民间都十分重视漆器生产。元代的雕漆技艺也通过艺人们的世代相传延续到了明代。永乐时期,由于皇宫及国礼需求日增,皇宫“御用监”在京城专门设置了制作漆器的作坊——果园厂,专门制作各种漆器,但以雕漆最有特色。果园厂在永乐时由元代著名漆艺家张成之子张德刚和著名漆艺师包亮掌管制漆技艺,所出雕漆、填漆二种,制作精美,称为“厂制”。在艺术上,果园厂早期制造的雕漆制品注重磨工,光润、古朴、浑厚,是以前的雕漆无法比拟的。至嘉靖时,又吸收了云南优秀的制漆艺人和全国各地众多能工巧匠,技术力量雄厚,所以明代的雕漆能取得前所未有的卓越成就。其中又以永乐、宣德时期的雕漆工艺水平最高。湖州南浔聚星塔出土一件剔红牡丹纹“大明永乐年制”粉盒,花纹生动,磨工精到,是明代出土剔红圆盒的优秀代表。

清初,为满足皇室的需要,于康熙年间设立“养心殿造办处”,下置各作,负责制造内廷所需各类物品,其中“漆作”隶属于“油木作”,专门生产内廷应用的漆器。由于“漆作”的工匠都是各地选送的漆工高手,且有宫廷的财力支持,使其得以制作出大量精美的漆器。乾隆年间,雕漆生产得到全面恢复,推动了漆工艺的新发展。这时工艺精湛,式样繁多,色彩丰富,品类齐全,形成了以精巧华丽、严谨细腻为标志的时代特征。当时为了制出好的漆器,都是遵旨“先画样呈览,经皇帝允许批准后,方才制作的”。这时雕漆题材广泛,造型不断创新,工艺技术突破传统。清中期,由于乾隆皇帝的喜爱,宫廷监制了大量的雕漆作品,大如屏风、桌椅,小到瓶、盒、盘乃至日常摆设,应有尽有。这一时期的雕漆作品构图严谨,雕工精细,图案繁缛,工艺复杂,形成了雍容华贵、工细柔丽的艺术风格。较之明代,清代的雕漆有许多显著的特点。明代雕漆漆色暗红,清代鲜红;明代雕漆刀法圆润,多磨光,清代则刀痕显露,不打磨;明代的雕漆花纹庄重浑厚,清代则繁缛纤细。此外,明代雕漆的胎骨多为木胎,清代则兼有瓷胎、紫砂胎、皮胎等。清代雕漆亦多剔彩,工匠们常刻出两色锦地以增加色彩的变化。从题材上看,清代的北京雕漆在花卉蔬果题材的基础上又增加了许多寓意吉祥、歌颂太平盛世的题材,图案空间的处理也普遍采用了开光的形式。明、清两代所产的雕漆制品今多藏于故宫博物院、台北故宫博物院、南京博物院、浙江省博物馆、上海博物馆、承德避暑山庄博物馆、沈阳故宫博物院及旅顺博物馆等处。乾隆之后,随着国力的衰退,雕漆的制作日益萎缩。到了清末,政治动荡,经济衰退,皇宫对雕漆器需求锐减,致使雕漆制造一度中断,雕漆技艺近乎失传。

1. 清乾隆 雕漆乾隆题诗碗

下面按照雕漆的门类分别介绍一些典型的藏品:

一、剔红 是一种最常见的雕漆,油光漆内兑入银朱,漆层鲜红明亮,千年不变。《髹饰录》:“剔红,即雕红漆也。髹层之厚薄,朱色之明暗,雕镂之精粗,亦甚有巧拙。”现存剔红漆器绝大多数属于清代制品,清代雕漆以北京、江南所产最为出色,大多数是在乾隆年间所制。其时,由于乾隆皇帝本人喜爱雕漆制品,大力提倡生产,宫廷所用的雕漆品种繁多,促使雕漆生产空前繁荣,是雕漆工艺史上的一大黄金时期。清代雕漆一般以刀刻锦纹作地子,上压隐起的花纹,也有不刻锦纹的。这时期在技法上来讲重刻轻磨,精工纤巧,往往堆砌繁琐。乾隆时期,在盒盖上的立体圆雕草虫,在锦地上雕成篇的行楷诗文等,做法都是前所未有的。漆器制作的中心已由明代的北京转移到清代苏州和两淮盐政所在地扬州地区。地域的差异,直接导致了漆工艺风格的变化。清代乾隆时期的雕漆既不同于明早期“隐起圆润,藏锋清楚”的特点,也不似明代晚期“刀法快利,棱角清晰”的风格。而是根据图纹的实际需要,把二者结合起来,使圆滑与锋利相得益彰。对细部的处理则更多吸收绘画中皴、擦、点、染的技法,增强了山石树木的层次感和立体效果,并且有与玉石、铜镀金、诗文相结合的装饰。这时期还特别发展了大型的雕漆器。如雕漆大屏风、床榻、座椅、柜桌、挂屏,甚至使用雕漆棺材。

1.清乾隆雕漆乾隆题诗碗,两只一对,口径11厘米,底径4.8厘米,高5.8厘米。敞口,斜直腹,圈足。内髹朱漆。外壁纹饰分两层。外层剔红,由三部分纹饰组成:上、下部分均为连续不断的如意纹组成的边饰,中间部分是红漆刻乾隆御制诗句以及“乾隆丙寅小春御题”及“乾”字圆形章、“隆”字方形章。外壁内层为绿漆回纹锦地。碗外底髹红漆,中心雕刻篆体“大清乾隆年制”。做工精细复杂,色彩对比强烈,有浓郁的宫廷气息。乾隆御制诗为:“梅花色不妖,佛手香且洁,松实味芳腴,三品殊清绝,烹以折脚铛,沃之承筐雪,火候辨鱼蟹,鼎烟迭生灭,越瓯泼仙乳,毡庐适禅悦,五蕴净太半,可悟不可说,馥馥兜罗递,活活云浆澈,偓佺遗可餐,林逋赏时别,懒举赵州案,颇笑玉川谲,寒宵听行漏,古月看悬玦,软饱趁几余,敲吟兴无竭。乾隆丙寅小春御题。”从刀法上来看,应该为扬州工漆器。国内博物馆中苏州博物馆和福建博物院藏有相似的雕漆碗,只是它们更完整,盖子保存完好,可见这对碗应该是盖碗。不论是御制诗内容、雕刻手法和装饰风格都如出一辙。从台北故宫博物院秦孝仪先生主编的《海外遗珍·漆器》中得知,美国旧金山亚洲艺术馆也有清雕漆乾隆题诗碗,高6.0厘米,直径12.1厘米,大小与该碗基本相同,剔红乾隆御制诗文字相同,方套圈地纹以及如意纹装饰亦无二致,应该为同一批的作品。不同的地方主要有:美国旧金山亚洲艺术馆藏漆碗是鼓腹,乾隆御制诗字体为隶书;这对漆碗是直腹,乾隆御制诗字体为楷书。另外乾隆朝的瓷器也有较多类似的器物。

2.清乾隆雕漆剔红圆盒,底径14.4厘米,高10.7厘米,腹围62厘米。木胎,有圈足,子母口。朱漆剔花纹,盒内及底部髹黑漆。盒面微微隆起,雕有四人赏景图。腹部在雕六边形的地子上突出雕有水果、花草团纹,团花凹处残存金痕。盖沿和圈足外部饰回纹。

3.清波涛鱼纹雕朱漆圆盒,底径14.0厘米,高9.7厘米,腹围63厘米。木胎,有圈足,子母口。朱漆剔花纹,盒内及底部髹黑漆。盒面微微隆起,雕波涛鱼纹,波涛纹线条流畅纤细,细如发丝。圈足上雕有一圈回纹。雕工追求多层次的表现手法,刀法奇巧。

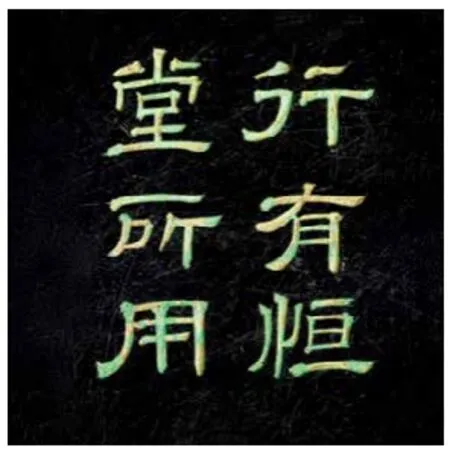

4.清剔红描彩枇杷盒,盒体平面为不规则弧曲边组成。盖与身子母口相合,盖面饰枇杷果及枝叶纹,果为黄色,叶为绿色,其余部分为红色。底盖内表和外底皆光素黑漆。底刻隶书六字,直书两行“行有恒堂所用”,并填石青。行有恒堂主人是第五代亲王载铨(1794—1854)。载铨历任礼部、工部尚书,晚年出掌宗人府,颇得道光、咸丰二帝的欢心。“行有恒堂”款的器物应是定亲王订制的。一般器身刻有“行有恒堂主人制”或“行有恒堂主人珤用”等铭,不加“定府”二字,但有的加印“定府清赏”方章,器底多为“行有恒堂”四篆字款。清代道光、咸丰二朝的瓷器上见有此款,都是皇亲贵族使用的器物。

2. 清乾隆 雕漆剔红圆盒

3. 清 波涛鱼纹雕朱漆圆盒

4. 清 剔红描彩枇杷盒

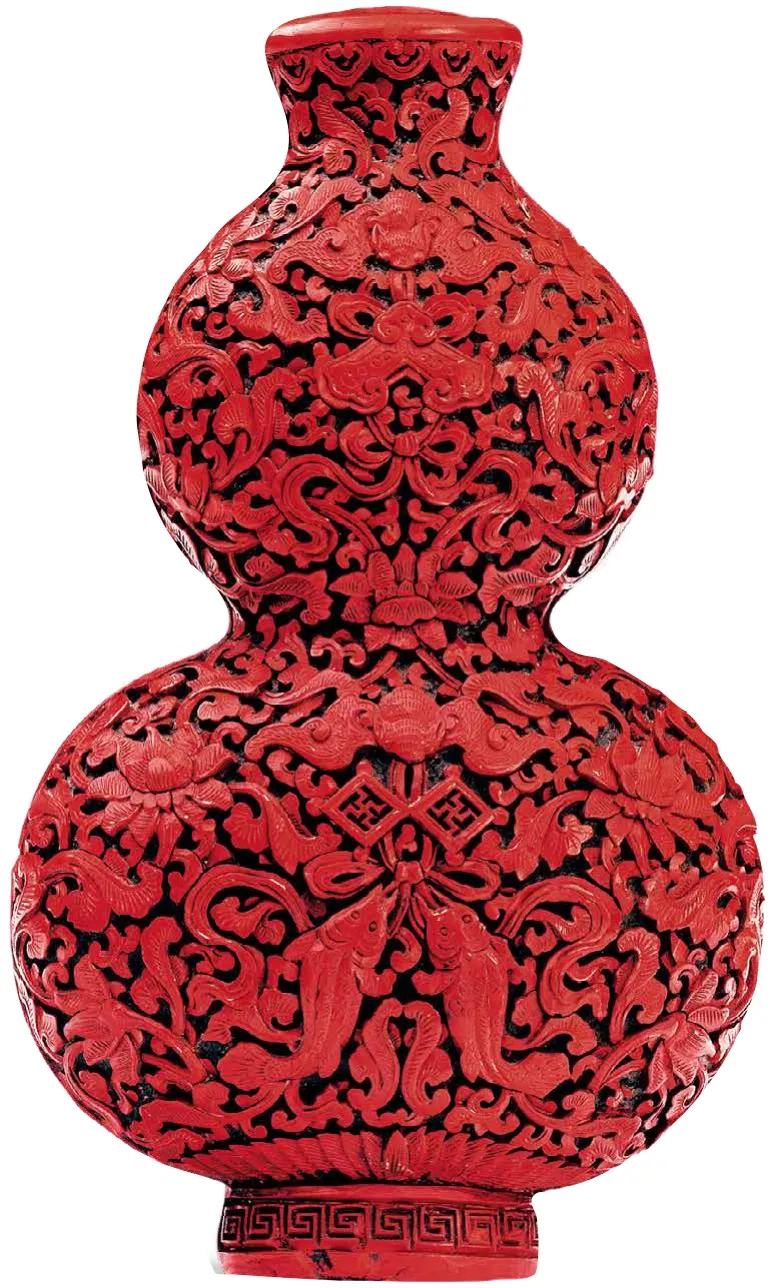

5. 清 葫芦形雕红漆壁挂

6. 清 剔红团花圆盒

7. 清 铜胎雕朱漆小盘

5.清葫芦形雕红漆壁挂,长16.7厘米,上半部最宽处7.1厘米,下半部最宽处10.1厘米,腰宽4.5厘米,底宽4.3厘米,口宽3.6厘米。正面葫芦状,满雕朱漆。背部为平面,有挂孔。整体内部镂空。正面口部雕如意头纹,底部雕回纹。主体部分雕朱漆,刀法娴熟,有肥厚滋润的感觉。整个葫芦表面满雕缠枝蕃莲,中间上半部雕象征“福庆连绵”的蝙蝠和磬,中间下半部分雕蝙蝠、佛教的“万”字纹以及两条鲢鱼,都有表示吉祥的寓意。整体的雕刻手法是乾隆的风格。

6.清剔红团花圆盒,口径7厘米,底径7.4厘米,高3.5厘米。正圆形,直壁。浅底,深盖,帽式套合。盖顶面以阳刻回纹为地,中央浮雕一朵牡丹。盒盖周壁透雕栏槛图案纹。

7.铜胎雕朱漆小盘,长口径18厘米,短口径11.5厘米,高2厘米。整个小盘呈椭圆形,铜胎,盘内部施朱漆并雕刻,在以钱纹和雷纹为主的地纹上,雕刻由两朵蕃莲对称连接构成的主体纹饰。口沿刻花,描金漆。盘底髹黑漆,支足是由四只两两对称的髹金漆蝴蝶纹铜块焊接在盘底所构成的。

南宋 剔犀牡丹纹镜奁

从以上雕漆器中,我们可以感受到乾隆时期的雕漆作品具有构图严谨、雕工精细、图案繁缛、工艺复杂的特点,也感受到了宫廷艺术雍容华贵、艳丽纤巧的风格。

二、剔犀 是雕漆中较早出现的类型,以两种颜色的油光漆(一般为朱、黑),或三种颜色的油光漆(一般为朱、黄、黑)在漆胎上有规则地交替髹涂,每色积累,叠压到相当厚度,用斜刀剔刻云纹、回纹、重圈纹、如意纹、绦环纹等连续纹样,刀口纵面可以见到回环往复的色漆层,称为剔犀。剔犀多作朱面、黑面或紫面,它注重线条流转的美感,流转自如,回旋生动。目前确定纪年的出土年代最早的剔犀器是福州市博物馆所藏的福州茶园山端平二年(1235)墓出土的南宋剔犀葵瓣式三层套盒。这件漆奁由三层盒子相叠组成,底部平坦,侧面轮廓呈现六个花瓣形的弧面,造型婉转柔和。内部与底部涂上黑色漆,外面则以黄色与红色漆层层相间,堆叠的层次清晰可见。全器都雕刻着如意云纹,在盒盖上分成内外两圈,各有四个和八个如意云纹,纹饰排列疏缓从容,线条均匀圆转,漆色润泽。漆奁,通常作为铜镜、粉盒、梳子等梳妆用品的容器。浙江省博物馆藏有一件南宋剔犀牡丹纹镜奁就是朱、黑、黄三色漆层相间髹涂,用刀刻出牡丹花纹,从技法上来看,与福州出土的这件剔犀三层套盒有相通之处。

南宋剔犀牡丹纹镜奁,南宋,2002年绍兴东湖某砖厂出土,后征集。纵26厘米,厚3.2厘米,直径15.5厘米。镜奁脱胎、剔犀、有柄。褐底,黑面。红、黄和黑三色更叠,通体饰牡丹纹。内置执柄铜镜一面,饰凸线双凤纹。镜奁子母口相合,一面奁体全部破损,仅仅剩下圆形子口一圈。云纹或绦环纹剔犀作品在南宋较为常见,但是牡丹花卉纹的剔犀作品则十分少见。

三、剔彩 用不同颜色的的油光漆在封闭处理过的底胎上逐层髹涂,每色若干道,层层堆叠到需要的厚度。剔刻时,需要某色漆层,便铲去压在它上面的部分漆层,形成彩色图像,然后剔刻花纹。

清剔彩寿春宝盒,呈蒸饼式,剔彩备红、黄、绿三色,以剔彩工艺雕刻花纹。盖面圆形开光内雕聚宝盆,盆内映射出万道霞光,上托“春”字,春字中心圆形开光,居中刻一寿星,其旁衬有松柏和文鹿,取“春寿”之意。“春”字两侧各雕龙纹,四周衬托彩云。盒壁上下各有开光四组,内分别雕“洗桐图”“米芾拜石图”“抚琴图”等内容。开光外斜格锦地压雕杂宝纹,上下口缘雕缠枝灵芝纹,外墙雕回纹,盒内及底髹黑漆。此盒造型图案仿明嘉靖雕“剔彩寿春图圆盒”,但比嘉靖漆器雕刻得更加精细,漆色更加纯正艳丽。清宫此类雕漆大部分由苏州织造承办。

雕漆是中国具有悠久历史的工艺美术品种,近代以来虽然有衰落的趋势,但是在老一辈专家学者的努力下,被列入国家非物质文化遗产,正不断地得到重视和恢复,随着人们认识水平的提高,雕漆工艺一定会迎来它们光辉灿烂的那一天。

清 剔彩寿春宝盒

清 剔彩寿春宝盒