浅埋多次采动煤柱下双巷变形特征研究

2017-06-19杨伟名朱卫兵齐祥瑞

杨伟名,朱卫兵,齐祥瑞

(1.中国矿业大学 矿业工程学院,江苏 徐州 221116;2.中国矿业大学 深部煤炭资源开采教育部重点实验室,江苏 徐州 221116)

浅埋多次采动煤柱下双巷变形特征研究

杨伟名,朱卫兵,齐祥瑞

(1.中国矿业大学 矿业工程学院,江苏 徐州 221116;2.中国矿业大学 深部煤炭资源开采教育部重点实验室,江苏 徐州 221116)

针对活鸡兔井宽煤柱下双巷因上下煤层同步开采而经历多次采动影响的问题,采用FLAC3D数值模拟及现场实测方法,对35m宽煤柱下的双巷变形特征进行研究。结果表明:上煤层工作面采后煤柱下巷道顶底板累计变形量为56mm,下煤层工作面开采后巷道受4次采动影响的顶底板累计变形量约为201mm,巷道变形速度在工作面超前15m处均开始加快,但煤柱下巷道受下煤层采动影响的变形增量大于受上煤层采动影响的变形增量。现场实测表明,经历第4次采动影响下的巷道在距离工作面15~30m处变形速度加快,最终顶底板移近量仅增加32mm,两帮移近量仅增加24mm,巷道变形量极小,可保障矿井的安全高效生产,并为类似条件下矿井的巷道维护提供借鉴。

浅埋煤层;多次采动;宽煤柱;巷道变形;同步开采

神东矿区地处陕蒙晋交界,是典型的浅埋多煤层赋存地区,具备实现高强度开采的优良地质条件。但部分矿井煤层距离很近,层间距最小处仅为0.8m,导致采空区下的回采巷道无法使用锚网索联合支护方式,大幅度地降低了成巷速度,影响工作面生产效率。国内学者对极近距离煤层回采巷道的合理布置问题作出了相关的研究[1-7],一般认为将下部煤层回采巷道布置在上部残留煤柱形成的应力降低区内,避开煤柱压力集中区使巷道稳定性较强[8],陈苏社等还认为巷道的稳定性受埋深、层间岩性等因素影响,并研究了不同埋深下巷道受3次采动影响的变形特征[9]。

以大柳塔矿活鸡兔矿井为例,下煤层回采巷道掘出后上下工作面保持一定错距同时回采。由于对极近距离煤层煤柱下双巷布置的实践经验不足,为保证安全生产,研究决定将上煤层的区段煤柱留设宽度为35m。开采实践表明下煤层巷道受到3次采动影响的累计变形量小,不影响巷道的正常使用。当下煤层工作面继续开采时,巷道受到第4次采动影响,开采格局形成临空巷道,且部分其他矿区的研究结果表明临空巷道有大变形现象[10],神东矿区类似地质条件下的采场及调节巷道也都曾经出现过冒顶事故[11-12],研究人员对神东矿区临空巷道变形量的认识较少[13],而且并未对巷道受4次采动影响的变形特征进行过研究,为确保安全高效开采的顺利进行,迫切需要对此问题加以研究。鉴于此,本文将采用数值模拟及现场实测的方法研究上煤层2个工作面、下煤层相邻工作面及本工作面的开采对煤柱下巷道变形的影响。

1 矿井开采条件

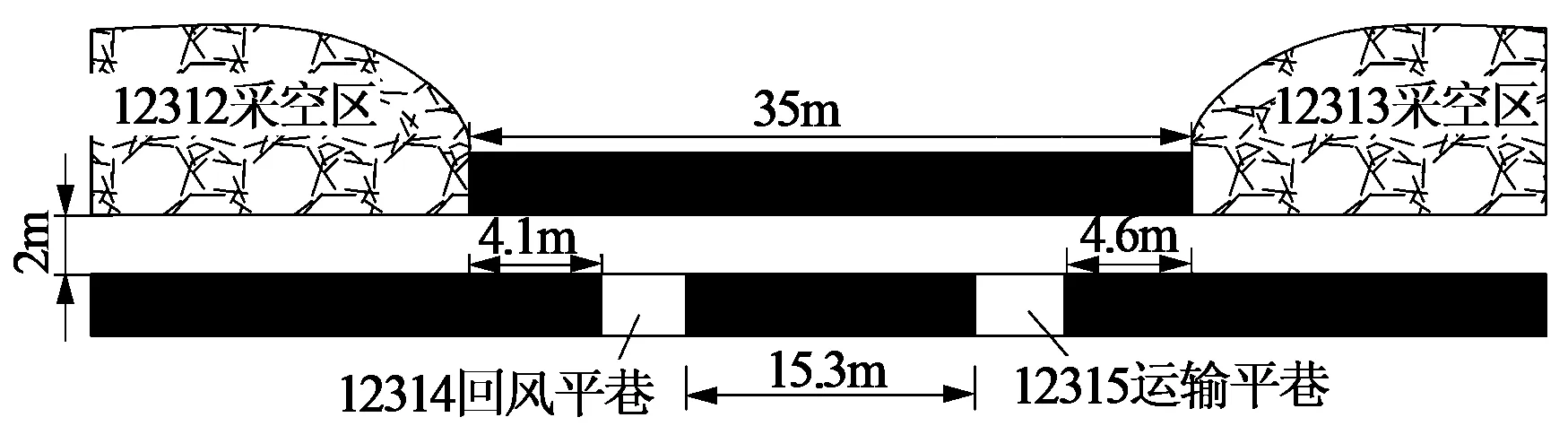

大柳塔矿活鸡兔井三盘区1-2上煤和1-2煤为极近距离浅埋煤层,1-2煤埋深为107m。12314回风平巷和12315运输平巷提前掘出,两煤层工作面保持一定错距同时回采,其中12315运输平巷位于12312采空区与12313采空区之间的35m宽煤柱下,如图1所示。工作面对应地表主要由沙、土覆盖,无基岩出露,上覆基岩厚度60~110m,平均80m,松散层厚度5~10m,平均6m。初采期0~1500m范围内的1-2上煤与1-2煤层间距0.8~12m,在12314回风平巷和邻近12315运输平巷位置,煤层间距仅1m左右。

图1 12314与12315工作面剖面

2 数值模拟研究

为了研究活鸡兔井12315工作面的运输平巷因上下煤层工作面同时回采而受到4次采动影响的巷道变形特征,采用FLAC3D计算软件进行模拟分析。

2.1 模型的建立

根据活鸡兔矿井工作面综合柱状图构建计算模型。模型的走向长度为300m,倾斜长度300m,模型高度103m,其中下煤层底板到模型顶界面距离为84m,由于现场1-2煤埋深107m,需在模型顶界面加均布载荷达到增加埋深的效果。考虑到下煤层12314工作面的回风平巷及12315运输平巷附近煤层间距为1~2m,厚度不均匀,因此模型拟用2m的层间距进行研究。

模型中巷道顶板采用5排锚杆支护,锚杆长2.1m,间排距为1000mm×1000mm;顶板还设有4排锚索,锚索长8m,间排距1500mm×1500mm。煤壁正副帮各有4排锚杆,间排距均为900mm×1000mm,其中副帮锚杆长1.6m,正帮锚杆长1.8m,与现场支护基本一致。

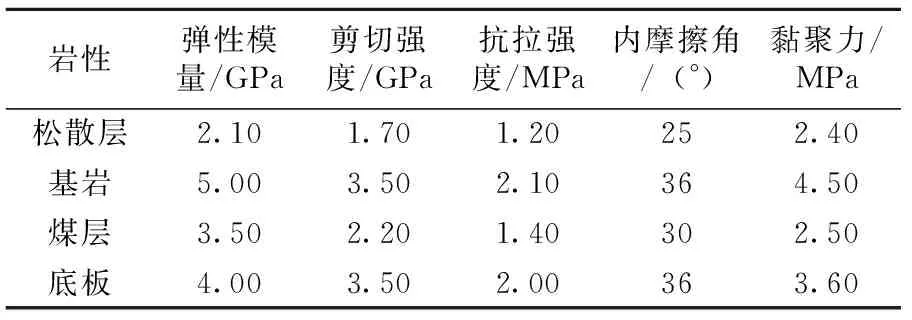

为了研究下煤层运输平巷受4次采动影响的变形情况,将巷道围岩划成0.5m×10m×1m的块体。数值计算采用Mohr-Coulomb弹塑性屈服准则进行模拟计算,煤岩体物理力学参数见表1。

表1 煤岩体物理力学参数

2.2 模型开采过程

首先掘出煤巷1和2,巷道宽度为5.5m,高度为3m,上煤层区段煤柱为35m,下煤层巷道3和4分别与煤柱边界外错4.5m,此时下煤层区段煤柱为15m。在巷道3和4的走向方向150m处顶底板以及两帮布置监测点。煤巷3和4每次掘进10m。接着模拟工作面正常开挖阶段,上煤-1面左侧留有30m煤柱,沿着走向方向每循环开挖20m,以同样的方法模拟开挖上煤-2面及下煤-1面,下煤-2面挖至140m后停止开挖,如图2所示。根据测点监测结果,分析巷道3和4受多次采动影响下的变形特征。

图2 监测巷道与测点布置示意

2.3 巷道3受3次采动影响后变形特征分析

以巷道3的150m处测点为基准点,工作面与基准点的相对位置为横坐标,其中负值表示在工作面推进过程中,测点位于煤壁一侧与工作面所在平面的垂直距离,正值表示测点位于采空区一侧与工作面所在平面的垂直距离。工作面推进至不同位置时煤柱下巷3变形曲线见图3。

图3 巷3受3次采动影响变形曲线

由图3可以看出:上煤-1面开采时,从工作面推进至所布测点前15m处开始巷3变形速度加快,开采完成后,巷道顶底板及两帮移近量分别为22.63mm和12.06mm,变形较缓和。上煤-2面开采对巷3变形特征的影响与上煤-1面相同,均在工作面推进至所布测点前15m处开始巷3变形速度加快,但上煤-2面的开采对巷3变形量影响较大,开采结束后巷道顶底板移近量增加到66.78mm,两帮移近量增加到42.76mm。可以判断巷道变形量加速增大是由于在工作面推进过程中,采空区与巷道之间产生应力集中的结果。下煤-1面开采至测点前10m处时,巷道顶底板及两帮移近量分别为119.6mm和86.5mm。

2.4 巷道4受4次采动影响后变形特征分析

以巷道4的150m处的测点为基准点,工作面与基准点的相对位置为横坐标,其中负值表示在工作面推进过程中,测点位于煤壁一侧与工作面所在平面的垂直距离,正值表示测点位于采空区一侧与工作面所在平面的垂直距离。工作面推进至不同位置时煤柱下巷4变形曲线见图4。

由图4可以看出:上煤-1工作面开采完成后巷4变形量较小,巷道顶底板移近量为12mm,两帮移近量为4mm。上煤-2面开采时,从工作面推进至测点前15m处开始巷道变形速度加快,巷4顶底板移近量最终稳定为56mm,两帮移近量为40.1mm。由于上煤-2面在巷4的正上方,所以上煤-2面开采对巷4变形影响的增量大于上煤-1面,而巷4作为下煤-1面的邻近巷道,受到下煤-1面采动影响的变形增量要比上煤层工作面采动对巷4影响的变形增量大,所以在下煤-1面开采完成后,巷4顶底板移近量从56mm增加到149.2mm,两帮移近量从40.1mm增加到125.2mm。在下煤-2面推进至测点前10m处时,巷4顶底板移近量为201.6mm,两帮移近量为180.23mm。

图4 巷4受4次采动影响变形曲线

综上所述,巷道变形量受上煤层工作面开采影响较小;巷道变形速度在工作面超前15m处开始加快;最终模拟巷道经历4次采动影响的顶底板累计变形量约为201mm,两帮累计移近量约为180mm。

3 工程效果验证

12315运输平巷净宽5.0m,净高3.8m,顶板为锚杆、锚索、金属网支护,煤壁副帮为锚杆、金属网和圆钢钢带支护,正帮为玻璃钢锚杆、塑料网支护。顶板采用5排锚杆支护,锚杆长2.1m,直径16mm,间排距为1000mm×1000mm;顶板有4排锚索,锚索长8m,直径17.8mm,间排距1500mm×1500mm。煤壁正副帮各有4排锚杆,间排距均为1000mm×1000mm,其中副帮锚杆长1.6m,直径16mm,正帮锚杆长1.8m,直径18mm。

经实测,下煤层12315运输平巷经历上煤层12312,12313工作面及下煤层12314工作面的3次采动影响后顶底板累计移近量约为50mm,其中12314工作面开采时12315运输平巷受第3次采动影响的顶底板移近量约为9mm[9]。为掌握12315运输平巷受本工作面第4次采动影响的变形情况,在工作面前方布置4个观测点对巷道顶底板和两帮的变形进行监测,如图5所示,4个测点分别距离切眼162,172,181和186m,并分别命名为1,2,3和4号测点。12315运输平巷变形量实测结果如图6所示。

图5 12315运输平巷测点布置位置

图6 12315运输平巷变形量实测结果

由图6(a)可知,12315运输平巷顶板从距离工作面50m左右开始变形,随着工作面的推进,变形速度开始加快;当距离工作面15~30m左右时,顶底板移近速度较快,最终测得变形范围为20~32mm。

由图6(b)可知,12315运输平巷两帮也从距离工作面50m左右开始变形,当距离工作面25m时变形速度开始加快,最终巷道两帮移近量范围为13~24mm。

由监测结果可知,虽然12315运输巷布置在上煤层区段煤柱下方,但其变形量依然较小,其中顶底板最大移近量为32mm,两帮最大移近量为24mm。与数值模拟结果相符,因此实际巷道变形情况证实了该模拟的效果。

4 结 论

(1)数值模拟结果表明:上煤层开采对35m宽煤柱下巷道变形影响较小;作为临空巷时,巷道受第4次采动影响的变形量较小;巷道经历4次采动影响后累计变形量约为201mm。

(2)活鸡兔井下煤层工作面开采后,实测12315运输平巷受邻近12314工作面第3次采动影响顶底板移近量为9mm,受本工作面第4次采动影响顶底板移近量仅为32mm,两帮移近量仅为24mm,与模拟结果一致,能够满足矿井安全高效开采。

[1]索永录,商铁林,郑 勇,等.极近距离煤层群下层煤工作面巷道合理布置位置数值模拟[J].煤炭学报,2013,38(2):277-282.

[2]安宏图.极近距离煤层采空区下回采巷道布置与围岩控制技术研究[D].太原:太原理工大学,2015.

[3]张 炜,张东升,陈建本,等.极近距离煤层回采巷道合理位置确定[J].中国矿业大学学报,2012,41(2):182-189.

[4]李宏星,丁国利,张小强,等.极近距离煤层回采巷道外错布置方式的合理错距[J].煤矿安全,2014,45(7):41-44.

[5]张 飞,陈绍祥,薛永生,等.极近距离下位煤层采准巷道合理位置研究[J].煤炭技术,2015,34(4):86-89.

[6]都 锋.极近距离煤层同采工作面顺槽外错布置合理位置研究[J].煤矿安全,2014,45(8):53-56.

[7]蒋力帅,刘洪涛,连小勇,等.浅埋中厚煤层护巷煤柱合理宽度研究[J].煤矿开采,2012,17(4):105-108.

[8]孔德中,王兆会,任志成.近距离煤层综放回采巷道合理位置确定[J].采矿与安全工程学报,2014,31(2):270-276.

[9]陈苏社,朱卫兵.活鸡兔井极近距离煤层煤柱下双巷布置研究[J].采矿与安全工程学报,2016,33(3):467-474.

[10]董正坤,冯宇峰,林来彬,等.特厚煤层综放开采侧方临空覆岩空间结构运动规律及煤柱宽度研究[J].煤矿开采,2015,20(6):6-9.

[11]许家林,朱卫兵,鞠金峰,等.采场大面积压架冒顶事故防治技术研究[J].煤炭科学技术,2015,43(6):1-8.

[12]朱卫兵,任冬冬,陈 梦.神东矿区回撤阶段调节巷适用的合理埋深研究[J].采矿与安全工程学报,2015,32(2):279-284.

[13]何富连,薄云山,李通达,等.浅埋坚硬煤层工作面超前支护技术研究[J].煤炭工程,2014,46(7):70-73.

[14]郑朋强,李成成,张兆民.断层附近回采工作面采动应力分布规律研究[J].煤,2011,20(2):1-2,5.

[责任编辑:姜鹏飞]

Double Roadway Deformation Characters Under Coal Pillar with Many Mining and in Shallow

YANG Wei-ming,ZHU Wei-bing,QI Xiang-rui

(1.Mine Engineering School,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China;2.Education Ministry Key Laboratory of Deep Coal Resources Mining,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China )

To many mining process problems of double roadways as upper and lower coal seam synchronous mining under wide coal pillar of Huojitu mine,field test and numerical simulation was applied,and the double roadways deformation characters under 35m width coal pillar was studied.The results showed that the total deformation amount between roof to floor of roadway would reached 201mm,which under coal pillar after upper coal seam working face mining,roadway deformation speed began accelerate at advanced 15m of working face,but the deformation amount that roadway influenced by lower coal seam under coal pillar than upper coal seam.The field test showed roadway deformation speed accelerate at the position 15~30m to working face after four mining influence,the final roof to floor sag increased only 32mm,and two sides convergence increased only 24mm,roadway deformation amount minimum,it could guaranteed for mine safety and production high efficiency,and references for similar situation.

coal seam in shallow,many mining ,wide coal pillar,roadway deformation,synchronous mining

2016-10-26

10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2017.03.014

国家重点基础研究发展计划(973)项目(2013CB227900)

杨伟名(1993-),男,江苏徐州人,在读硕士研究生,主要研究方向为岩层移动与绿色开采。

杨伟名,朱卫兵,齐祥瑞.浅埋多次采动煤柱下双巷变形特征研究[J].煤矿开采,2017,22(3):45-48.

TD322.4

A

1006-6225(2017)03-0045-04