生育的收入惩罚效应有多大

——基于已婚女性收入分布的研究

2017-06-09肖洁

肖 洁

(南京工业大学 社会工作与管理系,江苏 南京 211816)

生育的收入惩罚效应有多大

——基于已婚女性收入分布的研究

肖 洁

(南京工业大学 社会工作与管理系,江苏 南京 211816)

基于2010年中国妇女社会地位调查数据,考察生育对不同收入层次已婚女性劳动收入的影响程度及影响机制,研究发现高收入和收入较低的已婚女性面临显著的生育惩罚,收入较低的女性付出的生育代价更大。不同收入层次上,生育的收入惩罚机制存在差异;收入较低的已婚女性群体中,人力资本因素解释了大部分的生育代价;高收入已婚女性群体中,人口特征、家庭经济资源的支持和人力资本积累对生育的收入惩罚效应有着较强的解释力。此外,生育收入惩罚效应也显示出群体性差异,公有制部门的生育惩罚比非公有制部门严重;白天亲自照料低幼子女会使女性付出更大的生育代价。

生育的收入惩罚;劳动收入;已婚女性

一、引 言

近30年来我国生育政策经历了“一胎化”到“双独二孩”,进而“单独二孩”、“全面二孩”的调整。人口政策是涉及公众切身利益的典型公共政策,人口政策的调整变化对社会发展有着直接且深远的影响。女性是生育的承载者,生育政策调整所带来的影响和冲击首先发生在她们身上。“一胎化”时期,生养1个小孩已使女性在工作与生活的平衡间举步维艰,女性劳动力就业率走低[1],与男性收入差距拉大。“全面二孩”时代,女性在生育期同时也是职业黄金期休两次孕产假,付出双倍甚至更多精力养育子女,其职业发展受挫和收入受损的风险难免进一步扩大。多生一个小孩究竟会给中国女性的收入带来怎样的影响?影响又有多大呢?

关于生育对女性收入影响的研究,国际上已经有着非常丰富的研究成果。来自美国、加拿大、德国等国大量经验研究显示有子女女性的收入远低于无子女女性,生一个孩子导致女性收入下降5%—10%[2],这种因生育而导致女性收入损失的现象被称为“生育的收入惩罚”[3]。当前生育代价的研究大都聚焦于西方发达国家,中国相关研究尚处于起步阶段;虽然一些经济学者的零星研究发现生育数量和女性收入之间存在负相关,但系统性的研究并不多见。如果生育数量的增加显著降低了女性的收入水平,那么可以预见的是在“全面二孩”时代不仅她们与男性间的收入差距将继续扩大,女性的就业意愿和生育意愿也会大大降低,其家庭和社会地位也将因此而弱化。

本文旨在运用2010年中国妇女社会地位调查数据,在整个收入分布上考察女性生育的收入惩罚效应及影响机制。本文将重点关注三个问题:(1)从收入分布的低端到高端,生育子女数量对已婚女性收入获得的影响力大小及变化;(2)整个收入分布上生育的收入惩罚机制是否存在差异;(3)不同收入层次上生育的收入惩罚效应是否存在群体差异。与传统的基于收入均值的研究相比,基于收入分布的考察能够更为细致地考察生育惩罚效应,现实政策意义更强。

二、经验研究综述

生儿育女为何会降低女性收入?相关研究主要从人力资本理论、精力分配论、补偿性工资差异论和市场歧视论等视角出发,运用人力资本、工作投入、工作选择、雇主歧视等因素解释生育的收入惩罚现象。

作为研究收入问题的传统理论,人力资本理论强调拥有较多人力资本的人具有较强的生产力与技能,能为雇主带来更高生产效率与更多利润,因而拥有较高的职业成就与薪水[4]。生育对已育女性收入的影响源于人力资本累积不足。为照料子女,已育女性投入更多精力在家庭中,甚至中断工作,就业的不投入性和不连续性影响了人力资本的持续性累积,导致已育女性的工作经验、职业培训和技术训练不足。生育和家庭责任还导致女性较短的职业生涯预期,偏好间断性就业甚至提早退出劳动力市场。加大人力资本投资,不仅耗费额外的时间、精力与金钱,而且预期收入增量有限。作为自愿且理性选择的结果,部分女性也会倾向减少人力资本投资,导致收入水平下降。

精力分配论则指出时间、精力的分配决定了个体在劳动力市场中的经济回报[5]。个体在家庭中投入的时间、精力越多,在劳动力市场中投入的时间精力就会越少,劳动力市场中的表现自然受到影响。出于家庭利益最大化的考虑,已育女性在劳动力市场与家庭的时间精力分配上会倾向于家庭优先,工作中投入的精力较少,为照料子女而不喜欢出差、拒绝加班、不喜参加同事客户间的社交活动,升职机会较低,收入水平受影响。而且人的精力是有限的,已育女性长期兼顾家庭与工作所导致的身心疲劳,也使其工作积极性减低、工作投入程度和工作效率下降,劳动力市场经济回报降低。

补偿性工资差异论从工作特征的角度解释生育的收入惩罚,生育和抚养子女不仅影响女性工作投入度,还通过限制女性的工作选择而影响收入。收入水平不仅取决于劳动者的劳动质量与能力,还取决于工作性质和条件[6]。对于工作条件较好的工作,劳动者接受低工资以换取较好工作条件给自身带来的效用;对于条件较差的工作,雇主必须支付高于正常水平的工资以补偿不良工作条件给员工造成的身心损失。为照顾子女、方便随时进出劳动力市场,当然也因为自身人力资本累积不足、投入工作精力有限,已生育的女性会以牺牲收入为代价主动或被动地选择技术发展相对缓慢,缺少职业上升通道,但工作弹性高、精力消耗少、通勤方便的“母职友好型”工作[7]。女性对“母职友好型”工作的偏好和涌入使得相关职业女性劳动力供给过量,职业内边际生产率和工资水平降低[8]。而且一旦相关职业中女性人数占据主导地位、被社会认定为女性职业后,雇主会判定该职业价值下降,下调职业工资水平[9],已生育女性的收入进一步被抑制。

市场歧视论也部分解释了生育的收入惩罚效应。首先,“统计歧视”使已生育女性在就业时不受雇主青睐。由于信息不对称或获取成本过高,雇主在选择雇员时存在识别困难的情况,往往借用多数性原则,选择易于直接观察的与能力相关的群体特征代替个人特征以识别劳动者的生产率[10]。与男性和未生育女性相比,已生育女性由于承担了家庭照料的责任而更容易经常请假、辞职,职业生涯偏短、工作经验偏少,雇佣这类女性将增加雇主的雇用成本和培训成本。因而在性别刻板印象和利益最大化的双重影响下,雇主或不愿招聘已育女性,或将其安排到对经验或技能要求较低、替代性较强的低层次职位上,支付较低的报酬。其次,当已生育女性在就业、升职等方面遭遇不公对待后,这种性别歧视直接降低了她们的人力资本投资收益预期,进而做出减少人力资本投资的决策,导致已育女性的收入水平下降[11]。

2014年“单独二孩”政策出台后,为考察生育政策调整的社会后果,人口社会学、经济学学者开始系统研究生育代价问题,但CNKI能够检索到的文献仍较少。研究结论上,由于计量模型和测量变量不同,学者间彼此估算出来的结果差异较大。贾男[12]运用CHNS(1991—2009)的数据发现,有生育经历女性的年收入较无生育经历女性低24.6%、小时收入低22.9%,他的另一项研究则显示,生育使女性当年的平均工资下降18%[13]。同样是运用CHNS数据,张川川[14]的研究指出,多生一个小孩导致城镇女性月工资下降76%,於嘉和谢宇[15]发现生育对女性小时工资率的影响仅在7%左右。除了关注生育的收入惩罚程度外,现有研究还关注了惩罚效应的群体差异。研究发现生育的收入惩罚效应存在城乡差异、文化程度差异、职业差异和就业部门差异。生育对城镇女性家庭收入的负向影响大于农村[16],对高等教育女性收入的负向影响大于其他文化层次女性[17]。与其他职业女性相比,从事技术或管理工作的女性付出的生育代价更大[14]。就业部门的差异上,既有研究指出非公共部门生育负效应更大[12],也有研究发现国有部门中的负效应更强[15]。

就研究方法而言,现有研究均在均值层面展开。但考虑到中国收入差距持续拉大的现实,单纯从均值层面考察生育数量的影响容易掩盖女性群体内部的差异,难以得到关于生育收入惩罚效应的全面认识。在收入分布的不同位置上,女性的工作投入程度、人力资本累积、工作选择偏好、性别歧视等生育惩罚效应的解释因素上都存在程度差异,生育的收入惩罚效应极有可能随着收入分布位置的不同而变动。这也是本文为何要从收入分布角度估计生育惩罚效应的原因。

三、数据、变量和方法

(一)数据

本文所用数据来自2010年中国妇女社会地位调查主问卷部分资料。调查在全国31个省、自治区、直辖市(不含港澳台)采用PPS法(区县、居/村委会、家庭户)收集资料。从研究目的出发,本文选取18—64岁从事非农劳动的已婚在业女性作为研究对象*由于本文关注于生育的收入惩罚,因此未工作无劳动收入女性被剔除在外。另外,受中国的计划生育政策和传统生育文化的影响,中国女性未婚生育情况极少,且这部分女性有着不同于已婚已育女性的劳动供给行为[17],因此,本文不考察未婚女性。此外,研究对象没有包括从事农、林、牧、渔等劳动的农业户口女性,原因在于调查中对这部分女性无工作投入程度、职业层级等控制变量的测量,剔除这部分样本有助于更好评估生育的收入惩罚效应。;因存在子女照料问题,有婚姻史(离异、丧偶)女性也视同已婚者*因此,本文数据分析部分所指已婚女性含离异丧偶女性。;样本规模4395。

(二)变量

因变量:本文测量的收入是劳动收入,即劳动者在劳动力市场中通过劳动获得的报酬。调查询问了被访者年劳动收入总额,除以12后取自然对数得到因变量“对数月收入”,用于测量研究对象的收入水平。

自变量:研究的核心自变量为生育数量,已婚未育女性的生育子女数赋值为0。

控制变量:参考现有理论和实证研究成果,研究选取人力资本、工作投入程度、工作特征、家庭特征、个人特征作为模型的控制变量。

人力资本变量包括受教育年限,工龄及其平方,工作中断时长,职称和近三年进修培训次数。受教育年限反映了已婚女性进入劳动力市场时的初始人力资本水平,其余五个变量反映了已婚女性在劳动力市场中累积的人力资本水平。职称分为无职称、初级职称、中级职称、副高及以上职称四类。

工作投入程度通过个体自我报告面临“工作—家庭”冲突时的选择来测量。测量语句包括“因为工作太忙,很少管家里的事”和“为了家庭而放弃个人的发展机会”,选项包括从不、偶尔、有时、经常。研究在调整语句测量方向后进行赋分,变量取值区间0到3;得分越高工作投入程度越高。

工作特征变量包括所在职业女性的比例、工作单位所有制性质、职业类型和行业类别。“所在职业女性的比例”反映了研究对象所从事工作的母职友好性程度;所在职业的女性比例越高,意味着职业隔离水平及由此带来的收入惩罚效应越强。妇女社会地位调查与“六普”同期,且两项调查的职业小类编码相同,变量取值可以通过“六普”公布的全国分性别、职业小类的人口数据获得,用“职业小类的女性人口数量”除以“该职业在业劳动力数量”即得到该职业女性比例,变量取值区间0到1。工作单位所有制性质分为四类:公共部门、国有集体经济部门、私有经济部门、非正式劳动力市场。职业类型分为党政企事业单位负责人、专业技术人员、办事人员、商业服务业人员、生产运输工人5类,“生产运输工人”为参照组,不包含农业生产人员、军人和其他不便分类从业人员。行业类别根据国民经济行业分类标准分为20类,由于本文研究对象限定在非农劳动人口,因此“农、林、牧、渔业”被剔除在外。

家庭特征变量包括婚姻状况、配偶年收入、是否与老人同住。当前婚姻状况包括已婚、离异丧偶两类。离异丧偶女性的配偶年收入为零。老人可以帮助照料小孩,与老人同住有助于减轻女性的照料负担,是否与老人同住变量以“否”为参照组。

个人特征变量包括政治资本、居住地和所在省份市场化水平。政治资本主要测量本人是否为中共党员。居住地包括城镇和农村。作为外部社会性因素,市场化水平不仅直接影响个体收入,而且通过改变个体收入影响因素的作用效力间接影响个体收入。因此为控制市场化水平对收入获得的影响,研究选择2009年中国各地市场化相对指数得分作为是市场化水平的测量指标[18]*由于问卷调查的是2009年的劳动收入情况,因此我们选择了该年份的市场化相对指数作为测量指标。2009年各省自治区直辖市市场化相对指数得分为:浙江11.8,江苏11.54,上海10.96,广东10.42,北京9.87,天津9.43,福建9.02,山东8.93,辽宁8.76,重庆8.14,河南8.04,安徽7.88,江西7.65,湖北7.65,四川7.56,湖南7.39,河北7.27,吉林7.09,海南6.4,内蒙古6.27,广西6.17,山西6.11,黑龙江6.11,云南6.06,宁夏5.94,陕西5.65,贵州5.56,新疆5.12,甘肃4.98,青海3.25,西藏0.38。。

表1 主要自变量的描述统计特征

(三)分析方法

研究主要运用CQR模型分析收入分布的不同位置上“生育数量”变量的影响力大小、影响方向和统计显著性的变化,并将结果与OLS模型进行对比。传统OLS模型存在两方面缺陷:一方面,OLS回归假定模型的随机误差项来自均值为零、方差相同的分布,而在现实生活中这一假设难以完全满足,数据会出现重尾分布或异方差等情形,此时OLS模型的稳健性极差;另一方面,OLS模型在均值层面考察自变量对因变量的影响,研究结论难以有效扩展到非均值位置,尤其是当数据存在重尾分布时,条件均值易受离群值干扰,OLS模型的考察是不合适的。为弥补OLS模型的不足,文中引入CQR模型进行分析。与OLS模型相比,CQR模型更稳健,能够更为全面描绘因变量条件分布的全貌,有效考察因变量的分布如何受到自变量影响。本文所用研究模型如下:

Qτ(LnY|x)=ατ+βτBirthi+γτHCi+δτJEi+λτJC+ρτFCi+φτPCi+ετ

(1)

LnY=α+βBirthi+γHCi+δJEi+λJC+ρFCi+φPCi+ε

(2)

Birthi表示子女数量,HCi是一组人力资本变量,JEi和JCi分别代表工作投入变量和工作特征变量,FCi和PCi分别表示家庭特征和个人特征变量。等式1中ατ、βτ、γτ等回归系数表示控制其他变量取值时,第τ个分位数上解释变量对因变量的边际影响。

鉴于模型可能存在反向因果,生育子女数量可能反过来受到个人收入水平影响,因此研究选择“户籍”作为工具变量检验模型的内生性问题。之所以选择“户籍”作为工具变量是因为我国计生政策城乡有别,城镇户口居民严格执行一胎政策,农村户口居民实行一胎半政策,生育子女数量受到户籍的影响。弱工具变量检验结果显示所选工具变量有效*第一阶段回归最小特征统计值F=45.6,按照经验法则,若F值大于10则说明工具变量有效,非弱工具变量。。但检验模型内生性的Hausman检验显示“子女数量”是外生变量,模型不存在内生性问题,运用工具变量回归的前提不成立*Hausman检验p值为0.323,chi2(2)=2.26。。

四、结果与分析

(一)收入分布的描述性分析

为了更好说明已婚女性的收入分布情况,研究绘制了已婚未育和已婚已育女性的对数月收入核密度图。从核密度曲线的位置来看,已婚未育女性收入密度的峰值位于已生育女性的右侧,说明已婚已育女性的平均劳动收入低于已婚未育女性。从核密度曲线的形态来看,已婚未育女性的收入分布相对已婚已育女性而言呈低峰分布,说明已婚已育女性的收入相对集中,已婚未育女性的收入分布较为分散、群体内部的收入差异更大。

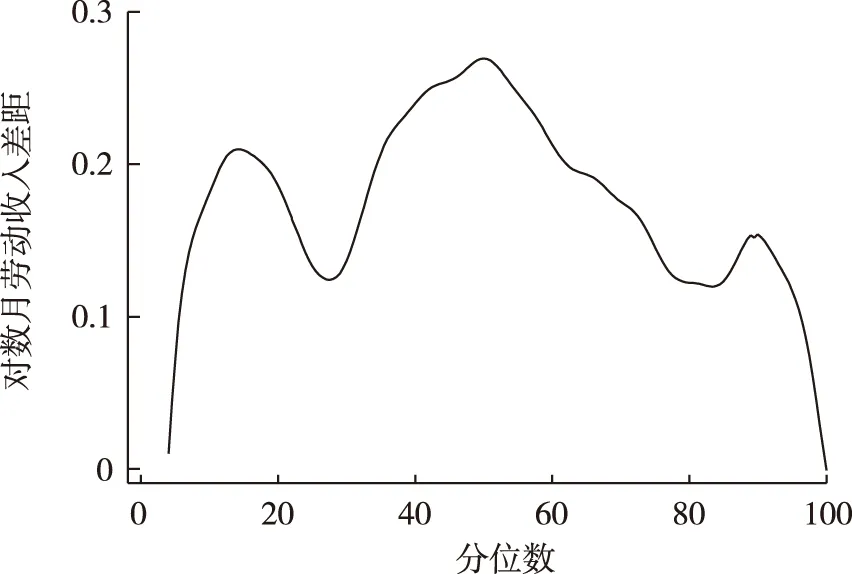

为了解不同分位数上已婚未育和已婚已育女性收入差异的变化,研究将不同分位数上已婚未育女性的对数月收入减去已婚已育女性的对数月收入后,用核加权局部多项式平滑法对各分位数的收入差距进行曲线拟合。图2显示收入分布的中端,已婚未育和已婚已育女性的劳动收入差距较大;在收入分布的低端和高端,两类女性群体的收入差距趋于缩小,收入差距“两头小,中间大”。

图1 已婚未育、已婚已育女性的月劳动收入分布

图2 已婚未育、已婚已育女性的分位数收入差距

(二)分位数回归:生育数量的影响

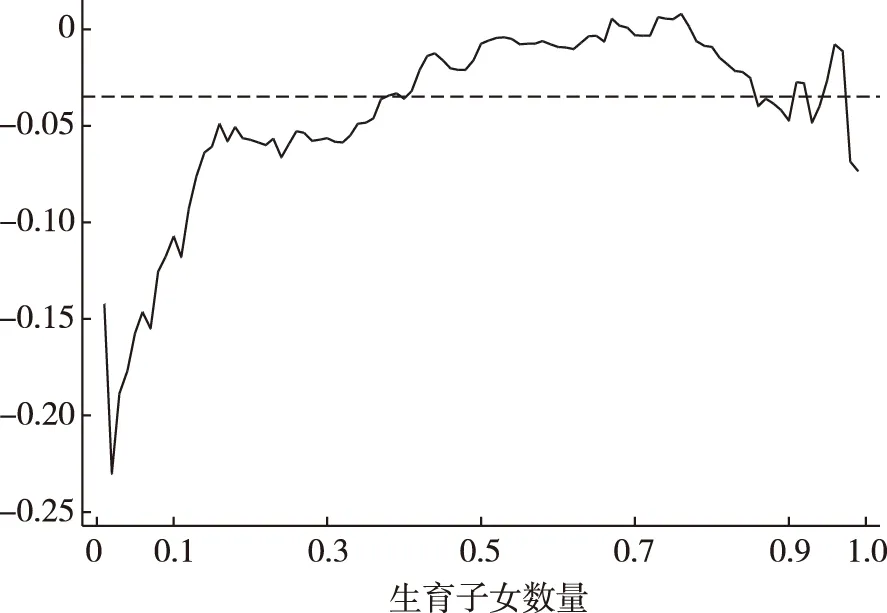

图3 OLS回归和CQR回归中“生育子女数量”变量回归结果

表2报告了OLS回归和CQR回归的估计结果。为更清晰了解子女数量对已婚女性收入获得作用的变化,图3给出了更多分位点上子女数量变量的CQR回归系数和OLS系数。均值层面,在控制影响因素后生育子女数量对收入的影响依旧显著,多生一个子女导致已婚女性劳动收入平均下降3.4%。CQR回归的结果显示生育的收入惩罚效应存在群体异质性。整个收入分布上生育的收入惩罚效应随已婚女性收入水平的提高而波动减弱。10%分位数上,多生一个孩子已婚女性的劳动收入显著下降10.1%;25%分位数上,生育数量的负向惩罚效应下降到5.8%;中位数和75%分位数上生育对已婚女性收入获得的影响不显著;90%分数上,多生一个子女后已婚女性劳动收入显著下降4.6%。

表2 子女数量对已婚在业女性劳动收入的影响

注:***p<0.001;**p<0.01;*p<0.05;△p<0.1,下同。

(三)不同收入层次上生育的收入惩罚机制

为进一步考察不同收入水平上生育的收入惩罚机制,研究构造了仅包含生育子女数量变量的CQR基准模型,并依次加入控制变量,观察生育子女数量变量的系数变化。表3显示在控制人口特征、家庭特征、工作投入性、工作特征、人力资本等因素后,生育的惩罚效应系数有了较大幅度的下降,相关因素有效解释了生育对女性收入的负向影响,但不同收入层次上生育的收入惩罚机制有差异。

表3 CQR模型中“生育子女数量”变量的回归系数比较

基准模型中,子女数量对不同收入层次的已婚女性均存在极强的收入惩罚效应,多生一个子女后已婚女性劳动收入下降20.0%—28.0%不等。

人口特征变量部分解释了生育的收入惩罚效应。模型2加入人口特征变量后,整个收入分布上回归系数值均有一定程度降低,低分位数上的生育惩罚效应变得明显大于高分位数,高收入已婚女性群体中惩罚效应下降了72.3%*[(1-e-0.275)-(1-e-0.0.069)]/(1-e-0.275)×100。将人口特征所包含的三个变量依次放入回归模型后发现地域和所在省份市场化水平解释了90%分位点上大部分的系数降低,这意味着高收入已婚女性的生育惩罚相当大程度上受区域经济发展水平和城乡差异的影响。

与理论预期相一致,家庭特征在所有分位数上解释了生育对女性收入的影响,解释效力随分位数的增加而增强。研究在模型2的基础上依次加入家庭特征的三个变量后发现,家庭特征因素中来自配偶的经济支持最有效地缓解了生育对收入的负向影响。对高收入女性而言配偶的经济支持尤其重要,在加入配偶年收入变量后,高收入已婚女性群体中生育的影响变得不显著。

模型4和模型5中,工作投入程度和工作特征解释了一部分生育的收入惩罚效应,但对不同收入水平已婚女性的解释力有差异。工作投入程度和工作特征对收入较低的已婚女性解释力有限。10%分位数上,工作投入程度加入后生育的收入惩罚效应没有变化,工作特征加入后惩罚效应有着轻微的降低;25%分位数上,控制工作特征和工作投入程度变量后,生育子女数量的系数效应从模型3的19.2%下降到模型5的15.9%。工作特征和工作投入程度较好地解释了生育对中高收入女性收入的负向影响;与模型3相比,中位数和75%分位数上生育的收入惩罚效应分别下降了29.7%和64.3%。

模型6和模型7依次控制了累积人力资本和初始人力资本。数据显示,人力资本对生育的惩罚效应有着较高的解释力,控制人力资本后整个收入分布上生育的惩罚效应下降了一半甚至更多。收入较低的已婚女性群体中,生育的收入惩罚效应相当大程度上源于养育子女导致的累积性人力资本不足;模型6加入累积人力资本变量后,Q10和Q25分位点上生育的惩罚效应分别下降了49.7%和58.5%。收入分布的中端和中高端,控制人力资本因素后生育的收入惩罚效应变得统计不显著,相关解释变量很好地解释了中等收入和中高收入已婚女性群体中的生育惩罚效应。高收入已婚女性群体中,90%分位数点上生育收入惩罚效应的扩大意味着她们需要在劳动力市场中累积更为丰富的人力资本,以避免就业中断带来的人力资本折旧;而进入劳动力市场时较高的学历有助于缓解生育对收入的负向影响。

(四)生育惩罚效应的群体差异

既然生育确实影响到已婚女性的劳动收入,那么这种影响在不同类别的已婚女性群体中是否存在差异呢?研究进一步考察了生育的收入惩罚效应在两类群体中的差异:本人白天是否亲自照料低幼子女;不同工作单位性质,并对不同群体中“生育子女数量”的影响是否存在显著差异进行检验。

经济学上未满3岁的幼儿被视为时间密集式产品。白天亲自照料低幼儿童会占用照料者大部分的时间,工作与家庭的绝对冲突对照料者的收入获得有着极为不利的影响。表4数据显示,白天亲自照料低幼子女扩大了中低收入女性的生育惩罚效应。从影响效力来看,10%和25%的分位数上,对于白天亲自照顾低幼子女的女性而言,多生一个孩子劳动收入分别下降10.8%和7.1%;白天未亲自照顾低幼子女的女性中,10%分位数上惩罚效应仅为7.9%,25%分位数上惩罚效应不显著。从影响力的变动趋势来看,亲自照料低幼子女的女性群体中,生育的收入惩罚效应随劳动收入的提高而趋减,其影响主要针对收入较低的女性;而未亲自照料低幼子女的女性群体中,除低收入群体外,其他收入层次上生育的惩罚效应波动不大;虽然90%分位数上,白天未亲自照顾低幼子女女性导致劳动收入降低,但仅在0.1水平上显著,影响较轻微。

表4 子女数量对已婚在业女性劳动收入的影响(3岁前白天是否亲自照料)*问卷询问了调查对象“最后一个(多孩)/这个孩子(1孩)”3岁前白天是否由本人亲自照顾,变量取值分为“是”和“否”两类。此外,因篇幅所限,此处未报告同一分位数上两组回归方程“生育子女数量”回归系数是否存在显著差异的详细检验结果。生育代价显著性差异的Hausman检验p值均小于0.01,可以判断在同一分位数上两组回归方程“生育子女数量”回归系数存在显著差异。如对检验结果有兴趣,请与作者联系。

当前我国劳动力市场具有典型二元分割特征。在不同劳动力市场部门中,国家规制性力量和市场绩效性原则的作用各有不同,性别平等政策对女性的庇护效果以及女性所遭遇的性别歧视程度也有所差异,收入水平也会因此受影响。表5数据显示,生育的收入惩罚效应随已婚女性工作单位性质的不同而变动。生育的收入惩罚效应在公有制部门中的影响范围大于非公有制部门;对同一收入水平的已婚女性而言,在公有制部门中工作所遭遇的生育惩罚整体上大于非公有制部门。公共部门75%和90%分位数上,多生一个孩子已婚女性的劳动收入分别降低7.8%和6.0%;国有集体经济部门中,25%和50%分位数上生育的惩罚效应分别为12.0%和12.8%。私有经济部门中,生育仅影响高收入已婚女性的收入获得;非正式劳动力市场中,已婚女性的收入惩罚效应在整个收入分布上均不显著。为何生育的收入惩罚会在公有制部门中更严重?研究认为可能的原因有两个。一是非公有制部门市场化程度较高,市场竞争会减少雇主的歧视偏见。因此从市场歧视论的观点来看,就职于私有经济部门和非正式劳动力市场的已婚女性遭遇的性别歧视小于在公有制部门就业的女性,生育对收入的负向影响也弱于公有制部门。二是非正式劳动力市场就业的女性时间安排相对弹性化,能够较为自主地分配照料、工作和休闲时间。私有经济部门进入和退出的成本较低,已婚女性面临严重的“工作—家庭”冲突时可以通过换工作来缓和矛盾。这也可能导致非公有制部门生育的惩罚效应小于公有制部门。

表5 子女数量对已婚在业女性劳动收入的影响(分工作单位性质)*篇幅所限,此处未报告同一分位数上四组回归方程“生育子女数量”回归系数是否存在显著差异的详细检验结果。回归系数显著性差异的Hausman检验显示两个公有制部门回归方程中“生育子女数量”系数与两个非公有制部门回归方程“生育子女数量”系数彼此间存在显著差异,p值小于0.1到0.001不等。如对检验结果有兴趣,请与作者联系。

五、结论与讨论

本文基于2010年中国妇女社会地位调查数据,分析了生育对不同收入层次已婚女性劳动收入的影响程度及影响机制,探讨了生育惩罚的群体差异。研究主要有以下几点发现:

(一)已婚已育女性的平均收入水平低于未生育女性,在整个收入分布上她们的劳动收入差距呈现出“两头小,中间大”的特点。

(二)生育对已婚女性劳动力市场中的收入水平确实存在负向影响。整个收入分布上,生育的收入惩罚效应主要针对收入较低的已婚女性和高收入已婚女性,收入较低的女性付出的生育代价更大。而在均值层面,生育对已婚女性的收入惩罚效应在3.4%左右。

(三)不同收入层次上生育的收入惩罚机制存在差异。收入较低的已婚女性群体中,人力资本尤其是累积性人力资本的不足解释了基准模型中近6成的生育代价。高收入已婚女性群众中,人口特征的差异解释了基准模型中7成左右的生育代价,此外,家庭经济资源的支持和累积性人力资本也比较好地解释了高收入女性的生育惩罚。

(四)生育对已婚女性的收入惩罚效应存在群体差异。无论是影响的范围还是影响的程度,生育的收入惩罚效应在公有制部门均比非公有制部门严重。收入水平较低的已婚女性群体中,白天亲自照料低幼子女者付出的生育代价大于未亲自照料低幼子女者。

本文研究结论具有较强的现实意义。生育二孩,不仅仅是个人与家庭的生产,也是社会性的生产。二孩政策所带来的人口红利为社会全体所共享,其生育的成本也应该由社会来共担。但在现有的社会政策设计和社会服务规划体系下,基本由女性及其家庭承担生育成本,女性无论选择“生二孩”或“不生二孩”都会带来一系列社会经济问题。女性若选择生育二孩,回家育儿、职业中断、收入降低,长远看不仅损害女性社会经济地位,有违性别平等的政治诉求,也造成社会人力资源的浪费,劳动力供给不足。女性若选择不生二孩,长期低生育率将使中国社会继续面临“一胎化”政策的负面社会后果,无助于合理化人口结构与家庭结构,也无法解决中国面临的劳动力供给不足和老龄化问题。在计划时代,党和政府实施的妇女就业政策和家务劳动社会化措施曾帮助女性有效平衡了家庭与工作,在增加人口数量的同时也使得女性以前所未有的规模和速度进入社会劳动领域,有效提升了女性的社会地位。在“全面二孩”时代,要想同时实现“男女平等”和“全面二孩”政策的政策目标,改革现有社会服务体系,育儿体系公共化、育儿成本社会化是必然的选择。

当然,本文研究也存在一些遗憾。研究所用数据收集于2010年,文中所分析的实际上仍是“一胎化”时期生育的收入惩罚效应,文中测算出的惩罚效应值与“全面二孩”时代真实的惩罚效应值之间应该是有所偏差的,因此研究结论只能用于预判“全面二孩”政策时期女性可能遭遇的生育惩罚效应会有多大。此外,文中对工作特征和工作投入程度的测量并不充分。表3CQR模型中加入工作特征变量和工作投入度变量后,生育子女数量变量的回归系数降幅不大,工作特征和工作投入程度仅解释了一小部分生育的收入惩罚效应。但这并不意味着可以得出工作特征和工作投入程度缺乏解释力的结论,其中部分原因在于研究受到问卷测量指标的限制,并未对相关因素展开充分有效的测量。相关理论机制能否通过实证的检验还有待更合适的调查问卷和操作化指标进行深入考察。

[1] 吴要武.剥离收入效应和替代效应——对城镇女性市场参与变化的解释[J].劳动经济研究,2015(4):3-30.

[2] Gough M,Noonan M.2013.A Review of the Motherhood Wage Penalty in the United States[J]. Sociology Compass7(4):328-342.

[3] Budig M J,England P.2001.The Wage Penalty for Motherhood[J].American Sociological Review,66(2):204-225.

[4] Mincer J.1989.Human Capital and the Labor Market: a Review of Current Research[J].Educational Researcher,18(4):27-34.

[5] Becker GS.1985.Human capital,effort,and the sexual division of labor[J].Journal of Labor Economics,3(1):533-558.

[6] Hersch J.2009.Home Production and Wages Evidence from the American Time Use Survey[J].Review of Economics of the Household,7(2):59-178.

[7] Felfe C.2012.The Motherhood Wage Gap:What about Job Amenities[J].Labor Economics,19(1):59-67.

[8] Blau F D,Brinton M C,Grusky D B.2006.The Declining Significance of Gender?[J].New York:Russell Sage Foundation.

[9] Miller A R.2011.The Effects of Motherhood Timing on Career Path[J].Journal of Population Economics,24 (3): 1071-1100.

[10] Ehrenberg R G,Smith R S.2005.Modern Labor Economics:Theory and Public Policy[M].Boston:Addison Welsley.

[11] Borjas G J.1999.Labor Economics[Z].Irvin:McGraw Hill.

[12] Nan Jia,Xiao-Yuan Dong.2011.The Earnings Penalty for Motherhood in Urban China during the Economic Transition:Investigation Using Panel Data[Z].The University of Winnipeg,Working Paper,2011-02.

[13] 贾男,甘犁,张劼.工资率、“生育陷阱”与不可观测类型[J].经济研究,2013(5):61-72.

[14] 张川川.子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J].人口与经济,2011(5):29-35.

[15] 於嘉,谢宇.生育对我国女性工资率的影响[J].人口研究,2014(1):18-29.

[16] 段志民.子女数量对家庭收入的影响[J].统计研究,2016(10):83-92.

[17] 纪韶,王珊娜.精力分配视角下婚姻和生育对性别工资差别的影响研究[J].经济与管理研究,2015(1):81-87.

[18] 樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告[M].北京:经济科学出版社.

(责任编辑 刘 英)

2017-03-14

国家社科基金重大项目“我国生育政策调整带来的新社会问题研究”(14ZDB150),国家社科基金重点项目“计划生育政策调整的社会影响研究”(14ASH013)阶段性成果。

肖洁,女,南京工业大学社会工作与管理系副教授,研究方向:家庭社会学、女性社会学。

C923

A

1671-511X(2017)03-0091-09