“状”的助词化及其动因

2017-06-08孙文婧

孙文婧

摘 要:“状”的名词用法在先秦时期已经出现。“状”作描摹助词的用例在《搜神记》中已经出现。本文分析了“状”在“X状”结构中由名词语法化为描摹助词的三个阶段,认为“状”助词化的动因包括“X”成分的语义扩展、比拟式的类推作用、转喻的固定化等。另外考察了“状”和“然”在语法化路径上存在的相似点与差异性。

关键词:“X状” 描摹助词 比拟式 语义 “然”

《现代汉语词典(第7版)》收录了“状”的实词用法①,尚未收录“X状”结构中“状”作为描摹助词的用法。②本文主要对“状”作为描摹助词的用法进行讨论。描摹助词包括传统意义上的比况助词和摹状助词,“状”属于后者。

目前,关于摹状助词的研究成果比较少。张谊生(2002)对附加型“X式”的性质特征、句法功能、表义方式三个方面进行了考察。张谊生(2008)立足当代汉语语料分析了“X状”的性质特征、分布搭配、表义共用等方面。张谊生文章中指出,助词“状”由表示“样子义”的名词“状”发展而来,由词根虚化为摹状助词。孙瑞娟(2010)从语义角度对“状、样、式、型、相”五个词进行了对比分析。胡承佼(2015)对描摹助词进行了界定和系统性研究,并分别对“一般”“也似的”“X相”的演化路径和形成动因进行分析。前人的研究主要立足于现代汉语,并未从历时角度对“状”的助词化过程和形成动因进行考察。本文主要从历时演变、形成动因、“状”和“然”的差异三个方面对“X状”结构进行分析和考察。

本文的语料来源为北京大学CCL语料库和北京语言大学BCC语料库。

一、“状”:从名词到描摹助词

“状”本是一个实词。《说文解字》:“状,犬形也。”[1](P203)段玉裁《说文解字注》:“引申为形状。”[2](P474)“状”的“形状义”一直保留到现代汉语中。“状”的助词用法也是在名词用法“形状、样子”的基础上发展而来。

先秦时期已有“X状”搭配使用。“X”主要为名词性成分。

(1)弟子居处修洁,身状出伦,闻识疏达,就学敏疾……(《吕氏春秋·诬徒》)

(2)“今夕吾梦二丈夫立而怒,不知字所言,其怒甚盛,吾犹识其状,识其声。”(《晏子春秋》)

(3)五浮之状,捍然如米以葆泽,不离不坼。(《管子·地员》)

“身状”是“名词+状”,义为身体的形状。“其状”是“代词+状”,“其”指代前面的“二丈夫”,义为“他们的样子”。“五浮之状”是“名词+之+样子”,义为“五浮的样子”。“状”为名词,义为“样子、形狀”。

“名词性成分+状”组合成偏正短语,可以作主语、宾语。其中,“其+状”和“名词+之+状”搭配使用较为常见。因此,从音节上看,“X”一般为单音节的词。

这个时期,“状”还可以出现在比拟式中。

(4)胡蝶胥也化而为虫,生于灶下,其状若脱,其名为鸲掇。(《庄子·外篇·至乐第十八》)

(5)其状似鬼神,子为我听而写之。(《韩非子·十过第十》)

(6)今有马于此,如骥之状者,天下之至良也。(《韩非子·外储说右上》)

“其+状”或“名词+之+状”共同组成的名词性结构和像义动词(若、似、如等)搭配,共同构成省略助词的比拟式。因为像义动词的存在,这种比拟式本身带有一定的描摹色彩。在先秦时期,“状”用于比拟句式的情况并不多见,但是起相似描摹作用的“如/若……然”句式大量存在。

两汉魏晋时期,“X”的成分开始不仅仅局限于名词性成分,形容词、动词等一些表示情状的词语也可以充当“X”。

(7)公少即长人,情无哀戚,侍拜长宁,从祀宗庙,颜无戚状,泪不垂脸,兄弟长幼,靡有爱心。(《全刘宋文》)

(8)溯金牛之迅渚,睹灵山之雄壮,实江南之丘墟,平云霄而竦状。(《全梁文》)

(9)王之恐状,转见于色。(《世说新语》)

(10)初,甄后之诛,由郭后之宠,及殡,令被发覆面,以糠塞口,遂立郭后,使养明帝。帝知之,心常怀忿,数泣问甄后死状。(裴松之《三国志》)

“戚”“竦”“恐”都是形容词性的“X”成分,和“状”搭配分别表示悲伤的样子、高耸的样子、害怕的样子。“死”是动词性的“X”成分,和“状”搭配表示死时的样子。

在这个时期,“X”的成分不再局限于词,可以是短语等语法单位。

(11)父斌证令万世,太守祋讽以忠义状闻。(《华阳国志》)

(12)于今介山林木,遥望尽黑,如火烧状,又有抱树之形。世世祠祀,颇有神验。(贾思勰《齐民要术》)

(13)二千石遣令长、三老、力田及里父老善田者受田器,学耕种养苗状。(贾思勰《齐民要术》)

“忠义”是由两个形容词组合而成的并列短语,“火烧”是主谓结构的短语,“耕种养苗”是由两个动宾短语构成的并列成分。

此时,进入到比拟式的“X状”除了“代词+状”与“名词+之+状”以外,不但“名词+状”可以直接进入到比拟式中作主、宾语,而且“X”的成分越来越复杂。

(14)宽尝甚病,韩生养视如仆状,恩深逾於骨肉。(王充《论衡》)

(15)有黑虫如熊状,名曰猎猎。有北齐之国,姜姓,使虎、豹、熊、罴。(《山海经》)

(16)兽状如獐,首戴一角:考以图象,验之古今,则凤、麟可得审也。(王充《论衡》)

(17)自休死後,每吾诏,必先至杨太妃问,如分别状。(《全刘宋文》)

(18)先种二十日时,以溲种如麦饭状。(贾思勰《齐民要术》)

(19)其生时以夜,适免母身,母见其上若一匹练状,经上天。(王充《论衡》)

“如仆状”义为“像仆人一样”,“如熊状”义为“像熊的样子”,这两例都是名词直接和“状”搭配,省略“之”。“名词+状”主要作像义动词的宾语。“若一匹练状”中,“X”为数量名结构。

在《搜神记》中已经出现了普通动词取代像义动词的用例。

(20)光和七年陈留、济阳、长垣、济阴、东郡、冤句、离狐界中路边生草,悉作人状,操持兵弩……(干宝《搜神记》)

(21)灵帝熹平三年,右校别作中,有两樗树,皆高四尺所,其一枝宿昔暴长,长一丈余,麤大一围,作胡人状,头目鬓须发俱具。(干宝《搜神记》)

即普通的动词“作”取代像义动词“如/若”和“状”搭配使用,但在例(20)、(21)中仍然表示“像人的样子”“像胡人的样子”。此时“状”已经不再是名词“样子”,而是具有描摹作用的助词,义为“像……的样子”。

我们发现,“X”状作宾语时可以有两种重新分析的方式:一是省去像义动词“如/若”。如“有黑虫如熊状”可以省为“有黑虫熊状”。在这个句子中,“有”是主要动词,表示存在;“如”和“熊状”搭配作“黑虫”的状语。二是用普通动词代替像义动词。“X状”作宾语时,通过这两种方式“如/若……状”句式的描摹作用进一步向“状”转移。

唐五代时期,“X状”作像义动词的主语的情况有所增加。

(22)还解人言语,贪淫状若猪。(唐诗《寒山诗》)

(23)相王前有女人执香炉引,行近窥谛,衣裙带状似剪破,一如雁齿状。(唐《野朝佥载》)

(24)面上红颜千道皱,眼中冷泪状如泉。(五代《敦煌变文集新书》)

(25)行步状如雪山移,身躯广阔难知量。(五代《敦煌变文集新书》)

例(22)~(25)中,“贪淫状”“带状”“冷泪状”“行步状”分别为像义动词“若”“似”“如”“如”的主语,“若/似/如……”属于“X状”的补充修饰成分,不是句子的主要成分。出于语言表达的简洁性的要求,比拟式的描摹作用转移到“状”上,句子的补充成分被省略。

(26)有柏生崇冈,童童状车盖。(杜甫《病柏》)

(27)玄斑状狸首,素质如截肪。(白居易《文拜床》)

例(26)应为“童童状如车盖”,例(27)应为“玄斑状如狸首”。

综上,“X状”的用法在先秦已有,东晋干宝《搜神记》中已经出现“状”的助词用法。但助词“状”的用例有限,因此这时“状”作为助词,其语法功能和使用范围非常有限,并不是“状”的主要用法。描摹助词“状”的助词化在“X状”结构中完成,“X状”和像义动词构成的比拟句式是促使“状”助词化的句法环境。“X状”结构中“X”成分的情态化为“状”的虚化提供了可能。像义动词的省略、由像义动词构成的补充成分的省去、普通动词对像义动词的替代是比拟式描摹作用转移到“状”的三条途径。

二、“状”的语法化动因

(一)“X状”中“X”成分的语义扩展

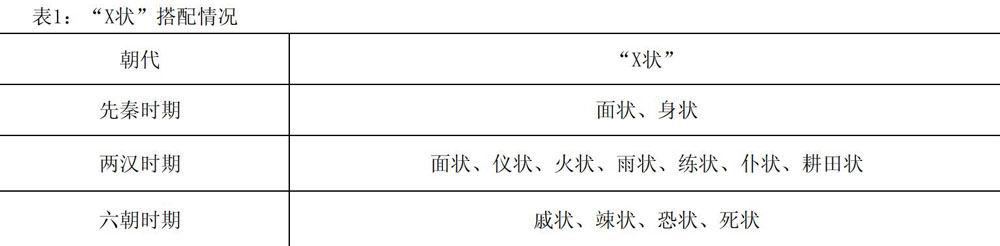

“状”本来指“形状”“样子”,搭配对象范围不断扩大,从人到物,从有生命到无生命,从具体到抽象,如表1。

表1:“X状”搭配情况

朝代 “X状”

先秦时期 面状、身状

两汉时期 面状、仪状、火状、雨状、练状、仆状、耕田状

六朝时期 戚状、竦状、恐状、死状

1.词义范围:从有形可状到无形可状

“面”“身”“仪”是有形可状的、与人相关的名词;“火”“雨”“练”都是形状不固定的、无生命的名词,“仆”“耕田”“戚”“竦”“恐”“死”都不表示具体的事物,没有边界。“X”的成分不再局限于[+述人]或[+有形]。

2.词义范围:从表情面貌到情态举止

“面状”是指人的面部表情,“身状”“仪状”也是指人的外貌。“戚状”“恐状”而是人的一种情状表现。

Heine等人(1999)把人类的认知域排列成一个从具体到抽象的等级:人>物>事>空间>时间>性质。随着“X”成分语义的扩展,越来越抽象化,“X状”的能产性提高。“状”的适用范围也极大扩展,语义也越来越抽象化,逐渐具有了情态化的功能。

(二)比拟句式的类推作用

梅耶(A.Meillet)曾指出,语法形式的建立主要经由两个过程:1.同类现象(analogy)(一个形式因类同于另一个形式而产生);2.语法化(蒋绍愚,2003)。类推的作用为“状”助词化提供了适宜的句法环境。江蓝生(1999)认为,先秦、两汉时期比拟式的全式为“D+X+Z”③,其中最常见的比拟助词为“然”。先秦,“X状”结构也可以作像义动词的宾语,构成“如/若+X+状”句式。此时“状”和比拟助词“然”处于相同的句法位置。随着“X”成分语义的逐渐抽象化,“状”从表示具体的“形状、样子”逐渐具有了状态性,虚化为助词。

(三)转喻的固定化

洪波(1998)认为,认知因素是汉语实词虚化的机制之一。在“状”的语法化過程中起作用的认知机制为转喻。“状”从“X”表示的动作行为转喻该动作行为发生过程中所有的状态。例(15)“熊状”通过“状”的作用提取了“熊”的性质特征加以状态化。“熊”与“熊的样子”之间是一种转喻。例(25)“行步状”通过“状”的作用实现了“行步”性质特征的状态化,动作“行步”与“行步的样子”为转喻。随着使用频率的增加,“X状”的转喻功能使用频率越来越高,“X状”作为一种描摹结构逐渐固定下来,被人们接受,“状”就演变为了具有描摹作用的助词。

(四)“X状”中“X”成分的音节变化

“状”助词化的过程中,“状”的组配对象“X”也从单音节词扩展到短语,甚至更为复杂的成分。“X”成分的扩展使得“状”的可分离性增强,从而逐渐演变为具有情态化功能的描摹助词。但是,语义的变化是语法化最重要的基础。张谊生(2008)认为“‘X音节的多寡并不是“状”摹状化的必要条件”。

综上,“状”助词化的动因主要有四点:1.“X状”中“X”成分的语义扩展;2.比拟句式的类推作用;3.转喻的固定化;4.“X状”中“X”成分的音节变化。其中,语义的变化是“状”助词化的基础,类推作用和转喻的固定化是“状”助词化的推动性力量,音节的增加也促进了“状”的助词化。

三、“状”和“然”

一般认为,词尾“然”是由指示代词虚化而来(王力,2008)。“状”和“然”在语法化过程中存在很多相似之处。段茂升在《古汉语“如、若、然、焉、而”语法化过程考察》中指出“然”的语法化路径为:指示代词“然”>比拟助词“然”>词尾“然”。“状”的语法化路径为:名词“状”>摹状助词“状”。同时,二者的语法化都与比拟句式密切相关。但是,“然”在战国时期已经可以作叠音形式的形容词的词尾,而“状”的摹状助词用法在《现代汉语词典(第7版)》中尚未收录。

(一)语法功能的限制

“状”在古代汉语中有两种词性——名词和动词。描摹助词“状”是在名词“状”的基础上虚化而来的。名词“状”经常单独做句子成分或和代词搭配使用,这两种情况都不具备“状”语法化的句法环境。

(28)文公诛观状以伐郑,反其陴。(《国语·晋语》)

(29)状变而实无别而为异者,谓之化。(《荀子·正名》)

(30)其状若鲤而有翼,常从西海夜飞游於东海。(《吕氏春秋·孝行览第二》)

例(28)“状”作“观”的宾语,例(29)“状”作句子主语。例(30)“其+状”共同作句子主语。这些都是句子的主要成分,不易发生语法化。因此,“X状”搭配并不是“状”的主要语法功能,使用范围非常有限。

与“状”不同,“‘然字寿命更长;从诗经时代起,直到五四时代止,‘然字始终在书面语言中用为副词词尾”(王力,1958)。“然”作为指示代词,义为“这样,那样”。

(31)生而同声,长而异俗,教使之然也。(《荀子·劝学》)

例(31)中的“然”既可以理解为“这样”,也可以理解为“那样”。

上古汉语中,指示代词分为近指代词和远指代词,各司其职。“然”的指示代词用法并不符合语言的精确性。同时,上古到近代汉语中,新的指示代词“这、那”及其复音形式取代了“然”的指示代词用法。至现代汉语中,“然”的指示代词用法只保留在固定结构中。上古时期形容词或副词词尾有“如、若、然、而”。其中“如、若”的动词用法一直保留到现代汉语中,“然”成为常用的词尾。

(二)表达情态的差异

虽然“状”在《搜神记》中已经出现“作胡人状”的描摹助词的用法,但使用的频率不高。“X状”所表示的情态具有动态性,典型的句法分布是和“作、呈”等非典型的动作动词搭配分别作句子的谓语和宾语。谓语动词的存在就限制了“状”和前面依附性成分的结合。“X然”所表示的情态具有静态性,这就使得在“若/如……然”中像义动词的存在可有可无,可以直接省略而不需要其他的动词代替。随着“X然”使用频率的增加,“然”的语义逐渐虚化,和依附性成分之间的界限消失,最终成为词尾。

四、结语

“状”从名词语法化为描摹助词,是在“X状”和比拟句式中完成的。先秦时期,从性质上看,“X”主要为代词或者“名词+之”或具体的名词;从音节上看,主要为单音节词。“状”的意思为“形状、样子”。两汉、魏晋时期,“X”的范围扩大,可以是名词性质,也可以是形容词、动词性质;可以是单音节词、也可以是短语结构。“状”渐渐具有了情态化的功能,表示“……的样子”。“X状”还可以用在比拟句式中作像义动词的主语、宾语。在比拟句式中,通过像义动词的省略、由像义动词构成的补充成分的省略、普通动词对像义动词的替代,“状”实现了助词化过程。“状”作为助词,最早的用例见于东晋干宝的《搜神记》中,义为“像……的样子”。

“状”语法化为助词的动因主要有四点:1.“X状”中“X”成分的语义扩展;2.比拟句式的类推作用;3.转喻的固定化;4.“X状”中“X”成分的音节变化。语义的相宜性是语法化的普遍原则,也是语法化的重要基础。先秦、两汉时期,比拟式“如/若……然”用例很多,“然”已经虚化。“X状”在比拟式中作主宾语,与助词“然”处于同样的句法位置上。

“状”和“然”都是由名词性成分虚化而来。“然”也曾虚化为比拟助词,但进而又虚化为词尾,这种用法至今保留在现代汉语中。而“状”,由于语法功能的限制、表达情态的差异性,助词的用法一直非常有限。

注释:

①《现代汉语词典》(第7版)收录“状”作为名词可以表示“样

子”,如:状态;“情况”,如:状况;“褒奖、委任的文件”,如:奖状;“指诉状”,如:状纸;“陈述事件或记载事迹的文字”,如:供状。“状”作为动词用来描述或描摹,如:不可名状。

②“描摹助词”这一术语引自胡承佼的《基于描摹关系标记性建构

的汉语描摹助词研究》。

③“D”代表像义动词;“X”代表动词后成分,即喻体;“Z”表

示比拟助词。

参考文献:

[1]段茂升.古汉语“如、若、然、焉、尔”语法化过程考察[D].

重庆:西南师范大学硕士学位论文,2005.

[2]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988:2.

[3]洪波.“论汉语实词虚化的机制[A].古汉语语法论文集(郭锡良

主编)[C].北京:语文出版社,1998.

[4]胡承佼.基于描摹关系标记性建構的汉语描摹助词研究[D].上

海:上海师范大学博士学位论文,2015.

[5]黄伯荣,廖序东.现代汉语[M].北京:高等教育出版社,2007:6.

[6]江蓝生.从语言渗透看汉语比拟式发展[J].中国社会科学,

1999,(4).

[7]蒋绍愚.“给字句”“教字句”表被动的来源——兼谈语法

化、类推和功能扩展[A].语法化与语法研究(一)(吴福祥,洪波主编)[C].北京:商务印书馆,2003.

[8]孙瑞娟.摹状助词“状、样、式、型、相”语义初探[J].四川职

业技术学院学报,2010,(4).

[9]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1958.

[10]王力.古代汉语[M].北京:中华书局,1999:5.

[11]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013:7.

[12]张谊生.说“X式”——兼论汉语词汇的语法化过程[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2002,(3).

[13]张谊生.当代汉语摹状格式探微[J].语言科学,2008,(2).

[14]张谊生.当代汉语摹状式“X状”探微[J].语言教学与研究,2008,(1).

[15]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2012.