基于新型交通屏蔽圈的泉州古城交通改善研究

2017-06-05陈靖生黄榆娴

陈靖生,黄榆娴

(1.合肥工业大学 汽车与交通工程学院,安徽 合肥 230601;2.泉州市城市规划设计院,福建 泉州 362000)

基于新型交通屏蔽圈的泉州古城交通改善研究

陈靖生1,黄榆娴2

(1.合肥工业大学 汽车与交通工程学院,安徽 合肥 230601;2.泉州市城市规划设计院,福建 泉州 362000)

泉州市是中国文化历史名城和东亚文化之都,泉州古城作为泉州文化的重要载体,目前还承担着泉州市政治中心、经济中心、贸易中心等其他重要城市职能。城市职能的集聚和城市机动化的迅速发展,使得古城交通压力急速增加,交通阻塞严重。文中以不破坏古城的城市肌理完整性和完好性为原则,从古城区的空间格局和土地利用格局出发,对泉州古城交通现状存在的问题进行分析,提出一种新型交通屏蔽圈的改善理念,并以此为基础改善古城交通环境。

交通屏蔽圈;交通改善;古城区;交通规划

1 古城风貌与土地利用格局

城市的风貌特色是通过它的街巷空间、建筑、水系和周围环境关系的组合以及地方传统文化的整体构筑才得以体现[1],泉州古城在这方面尤为突出。泉州古城面积6.41 km2,如图1所示,其背靠清源山,面向晋江,以护城河和环城北路(原城墙)形成“山、城、江”一体的“鲤鱼”城廓。其棋盘式的路网格局与周边环境的有机联系形成的景观视廊构成了泉州古城特色。然而在过去的道路扩宽、街巷改造中,古城的空间结构发生相对变化,历史街巷风貌景观也受到不同程度破坏[1]。

泉州城市建设长期集中在古城发展,目前泉州古城以居住用地为主占56%,其次是商业、餐饮、宗教等设施用地[2]。由于古城用地结构功能不合理,影响了古城的发展和其风貌保护。突出问题是中心地区商业过于集中,居住用地密度不断加大,老工业在旧城集中,古城区人口密度1.71万人/km2,远高于中心市区人口密度0.64万人/km2,导致交通需求强劲。尤其在节假日,密集的居民出行与旅游交通相互交织在一起[3],给有限的古城路网带来很大挑战。同时由于新区发展不足,泉州第一医院、培元中学、泉州五中等主要公共服务设施仍集中于古城内(见图2),使得弹性出行比例高,区域向心集聚效应加大,交通拥堵加剧,破坏了古城历史风貌[4]。

图1 古城区位

图2 古城现状

2 古城交通现状及问题分析

2.1 古城路网连通性弱,支路缺乏

目前泉州市古城形成“四横两纵一环”的路网结构(见图3):“四横”为东街—西街、九一街—庄府巷、涂门街—新门街、泉秀西路—义全街;“两纵”为北门街—中山路、新华路;“一环”为环城北路、环城西路、江滨北路、温陵路及少林路。内部骨架道路连通性较强的仅为“井”字形的数条主、次干路。由于历史原因,古城内部街巷路面狭窄,大部分在6 m以下,线型曲折,道路宽度不统一。同时由于私搭乱建等临时建筑挤占空间,影响街巷功能发挥,机动车基本只能单向通行或没法通行,使得出行生成点与主干路、次干路缺少过渡性衔接,很难形成高可达性的路网结构。

目前古城主干路、次干路、支路的长度比例关系为1∶0.81∶1.48,与规范值1∶1.5∶3相比,次干路、支路严重不足(见图4)。以古城路段和交叉口通行能力作为约束条件,根据公式[5]计算,泉州古城的道路网络容量50 186~75 278 pcu.km/h。为了保护古城的历史文化肌理不被破坏,目前的道路网络格局将不会有大的变化,有限的道路网络资源,远不能满足未来古城交通发展需求。

图3 泉州古城道路路网结构

图4 泉州古城道路长度、密度分析

2.2 过境交通带来交通拥挤

泉州古城位于中心城区的核心地段,其居中的地理位置,决定了其承担大量的过境交通[3]。古城区内干道功能更应该侧重以旅游、商业和古城内居民短距离出行为主,而不是通过性功能。根据调查,高峰期间古城过境交通占到了干道交通的30%,大大增加了古城交通功能负担。大量的过境交通与区内交通混杂在一起,集中在中心大街上,使得在其上运行的车辆平均速度小于20 km/h。从百度路况(根据现场勘踏核实,百度路况基本能反应现实情况)可以看出,高峰期间中山路、新华北路、学府街、西街交通拥堵严重(见图5)。

图5 泉州市古城高峰期交通运行状况

2.3 公交发展模式单一,慢行环境较差

目前泉州古城公交体系单一,常规公交占主导,公交快线仅1条。由于一些胡同街巷狭窄,常规公交难以深入社区,支路网公交覆盖率不足(见图6),造成居民换乘距离过远,使得部分干道公交重复系数过高,尤其集中在北门街、中山街、东西街等。从表1可以看出,目前古城公交发展水平较低,与规范值相比有一定差距。公交服务水平不足,也诱发了小汽车的使用,根据调查,目前古城小汽车出行比例为19%,自行车和电动车为26%,而公交出行只占9%。

图6 道路公交线路覆盖范围(黑色为无覆盖道路)

古城的慢行环境直接影响到古城旅游业的发展,目前古城的次干道都无专用非机动车道,机动车和非机动车混行严重,非机动车出行空间缺乏保障。机动车停车占道和小商贩经营占道现象严重,导致慢行空间被挤占,行人安全性和连续性受到干扰。

表1 古城区公交发展相关指标与规范比较[7]

2.4 停车位缺乏,路边停车影响通行能力

古城保护区集中大量的购物、旅游、娱乐场所,停车需求强烈。目前古城保护区有停车设施70个,提供泊位3 387个,其中公共停车场13个,提供泊位726个 ,配件停车场14个,提供泊位1 149个,其他类型设施43个,提供泊位1 512个[6]。根据国际经验标准每辆机动车应有1.2个泊位较为合适[7]。古城区现状停车泊位远远小于汽车保有量,停车泊位明显不足。同时在上下学时段,大量接送学生的小汽车在路边停靠,占据半幅路面,严重阻扰其他车辆通行,降低了路段通行能力。

3 古城交通改善规划方案

3.1 新型古城交通发展模式

3.1.1 传统“交通屏蔽圈”介绍

目前很多古城比如拉萨、佛山等通过构建“交通屏蔽圈”来减少过境交通对古城的冲击。传统的“交通屏蔽圈”如图7所示,就是通过在交通缓冲区外构建由高等级道路或自然界形成的环圈,屏蔽该区域的大部分过境交通量和引导一部分到发交通。而外部交通系统通过接入点(往往是道路交叉口)进入交通缓冲区和核心区[8]。“交通屏蔽圈”可以起到保护核心区不过多受外界交通干扰的作用。但是该模型对于文物保护单位分散的泉州古城并不适合,按其模型构造交通屏蔽圈显然会扩大屏蔽圈范围,影响古城邻近新区交通正常发展。

3.1.2 适合多核心保护单位的“新型交通屏蔽圈”

本文提出适合古城多核心保护单位的 “新型交通屏蔽圈”,来作为古城交通的发展模式。该模型以自行车换乘公交车接泊系统“B+R”和小汽车停车换乘系统“P+R”相结合,来构建屏蔽圈。具体如图8所示,通过在古城外围构建由主干路组成的交通屏蔽圈来截流过境交通;在主干路与古城区内干道相交的交叉口附近构建集公交车、自行车、大型停车场的综合停车换乘系统,古城外的小汽车在这里实现P+R换乘;在古城内设置常规公交和社区小公交两级公交体系。常规公交与古城外新区连接,在古城区内只在干道设置站点,并在站点附近开设自行车租赁点,实现“B+R”出行;社区小公交只在古城区内行驶,并在古城街巷设置站点,乘客步行到目的地。对文物保护单位分散面积较大的古城,通过构建“新型交通屏蔽圈”可以有效合理地保护古城交通,同时又能促进周围新区交通的发展。如果以“传统交通屏蔽圈”作为此类古城交通发展模式,显然屏蔽圈范围过大,过多抑制古城周边新区交通发展,从长远来看反而不利于古城发展。

图8 新型交通屏蔽圈

泉州古城面积大,古城内有国家级文物保护单位5处,省级文物保护单位7处,通过构建“新型交通屏蔽圈”的交通发展模式可以有效改善古城交通环境,从而打造一个“绿色低碳、安全舒适、井然有序、高效便捷的历史文化名城交通新模式”,构建一个与社会和经济发展相适应,与国家历史文化名城、生态宜居城市相协调,支撑古城复兴、提升东亚文化之都魅力的绿色交通体系[7]。

3.2 优化道路网络,加强交通管理

古城道路系统的完善,不仅需要对古城区内部道路系统进行优化也需要对古城周边干道系统进行建设和完善。泉州古城以“江滨北路、少林路、温陵路、城北路、城西路”形成的外围环路来构建“交通屏蔽圈”。通过保证外围环路的通畅性来有效疏解过境交通,缓解古城内部交通压力。同时也需要对古城内部道路网络进行重新梳理和功能划分[9]。

依据近年来郑凤玺等学者的研究,我国机动车道路的标准偏宽,古城区内道路可将车行道适当变窄,一方面实现车辆减速,另一方面又可增加慢行空间。而据现场调查,行人或车辆常利用宽度较大部分进行会车避让,按小汽车车身宽度≤1.8 m,考虑一侧路缘石≥0.4 m,另一侧预留单向行人或自行车净空≥0.8 m,也就是说古城内单向车道最小净宽可取3 m[10]。通过对古城车行道宽度的合理性研究,结合历史街区的道路特点,结合参考文献[10-11],把泉州古城街巷分为4类,即进出交通功能街巷 、辅助交通功能街巷、休闲探访功能街巷、居住区服务功能街巷,具体的分级体系如表2所示。

通过对古城街巷的分类和整理完善,充分发挥古城街巷功能,同时组织古城内部区域环路网,在中山公园片区、天后宫片区、实验小学片区形成古城大套小的环路和尽端式道路,把古城交通引向环路,另外根据街巷路网布局,在古城区街道狭窄,路网密度较大的地方,可以把一部分辅助交通工程街巷和居住区服务功能街巷改为单向交通组织。例如把台魁巷、新街、后街、大寺后路、模范巷、五堡街、西昌巷和梅峰路等宽度在3~6 m之间,双向交通组织困难的道路,改为单向顺时针交通组织,结合宁静化设计,打造古城内部微循环系统,从而提高道路通行能力,降低交通事故(见图9)。

图9 泉州古城机动车交通组织优化

3.3 构筑绿道系统,倡导慢行交通

泉州古城大部分街巷在3.5 m以下,非常适合步行和非机动车发展。通过构建绿道慢行系统,可以提高交通可达性,提升居民生活品质,激发古城活力。古城由于围合面积较大,可通过慢行分区的方法,以步行绿道成片,自行车绿道成环为原则,通过“面”“线”“点”3个层面的规划设计,打造低碳、舒适的绿道系统[6]。

表2 古城街巷分级体系

“面”:由次干道或主要支路围合而成,在古城内把爱国路、中山路、南俊路、打锡街、新华路围合的区域打造为慢行无车区,外围道路为公交廊道,区内道路为慢行道,同时结合绿道交叉口和主要景点每隔250 m设置自行车租赁点。“线”:外环在护城河北渠、田淮渠、八卦沟、剖腹沟设置临渠景观线路,内环将古城内各个旅游景点串联起来,结合路牌的指引打造具有泉州特色的慢行交通网络(见图10)。“点”:对绿道横断面进行优化,规定人行道宽度不小于1.5 m,非机动车道宽度不小于2.5 m,同时步行绿道系统要符合无障碍化的要求。

图10 古城旅游休闲绿道规划

3.4 改善公共交通,确立公交优先发展理念

3.4.1 设置公交专用道、公交专用路和拼车专用道

根据客流走廊,在古城主干道九一街、新华路、中山路上设置公交专用道,同时完善交叉口公交专用相位的设计;结合热门景点和居住区在连通性较好,宽度大于5 m的街巷上设置公交专用路,只允许公交车辆通行,实现公共交通高效率运行[12]。泉州古城目前汽车保有量较高,一步到位转向公交出行不太实际,可在东街、西街等主干路上设置合乘专用道,减少小汽车出行。

3.4.2 建设层次鲜明的公交体系

根据泉州古城特色建设层次鲜明的公交体系。一级公交为环绕古城与城市各片区相连接的公共交通线,以常规公交为主;二级公交为行驶与古城内部深入社区和景点的公共交通线,以社区小公交和观光旅游车为主。通过建立两级公交网络,调整部分公交线路,减少公交线路重复系数,提高交通可达性。

3.4.3 构建综合换乘枢纽

依据古城的用地布局和多层次的公交体系建设多等级公共交通换乘枢纽。如图11所示,一级换乘枢纽设在古城屏蔽圈上,集公交首末站、大型停车场、公共自行车为一体,如泉州汽车站、九龙山社区。二级换乘枢纽集公交首末站、公共自行车和专属古城内居民停车场为一体。三级换乘枢纽集公交停靠站、公共自行车为一体。同时结合古城的公共交通发展特征,建立接驳换乘评价系统[12],具体如图12所示,对接驳设施进行评价,并逐一改进。

图11 古城“P+R”出行规划示意

图12 公共交通接驳设施评价指标体系

3.5 停车系统改善

3.5.1 因地制宜,区别对待

根据古城区的功能定位和用地情况,对不同区域采取差别化的停车供给。在古城屏蔽圈周围设置大型停车场提供充足的停车位,并与换乘枢纽无缝衔接,对于在此停车的车辆可予较优惠的费用,鼓励人们转而进行“P+R”。在文物保护区外围采用低限标准,严格限制停车配建规模,对于在此停车的车辆收取较高的费用。文物保护区内不设停车位,禁止机动车驶入,如有特殊情况,可采用临时交通管制措施。

3.5.2 合理利用地下车间,构筑P+R出行模式

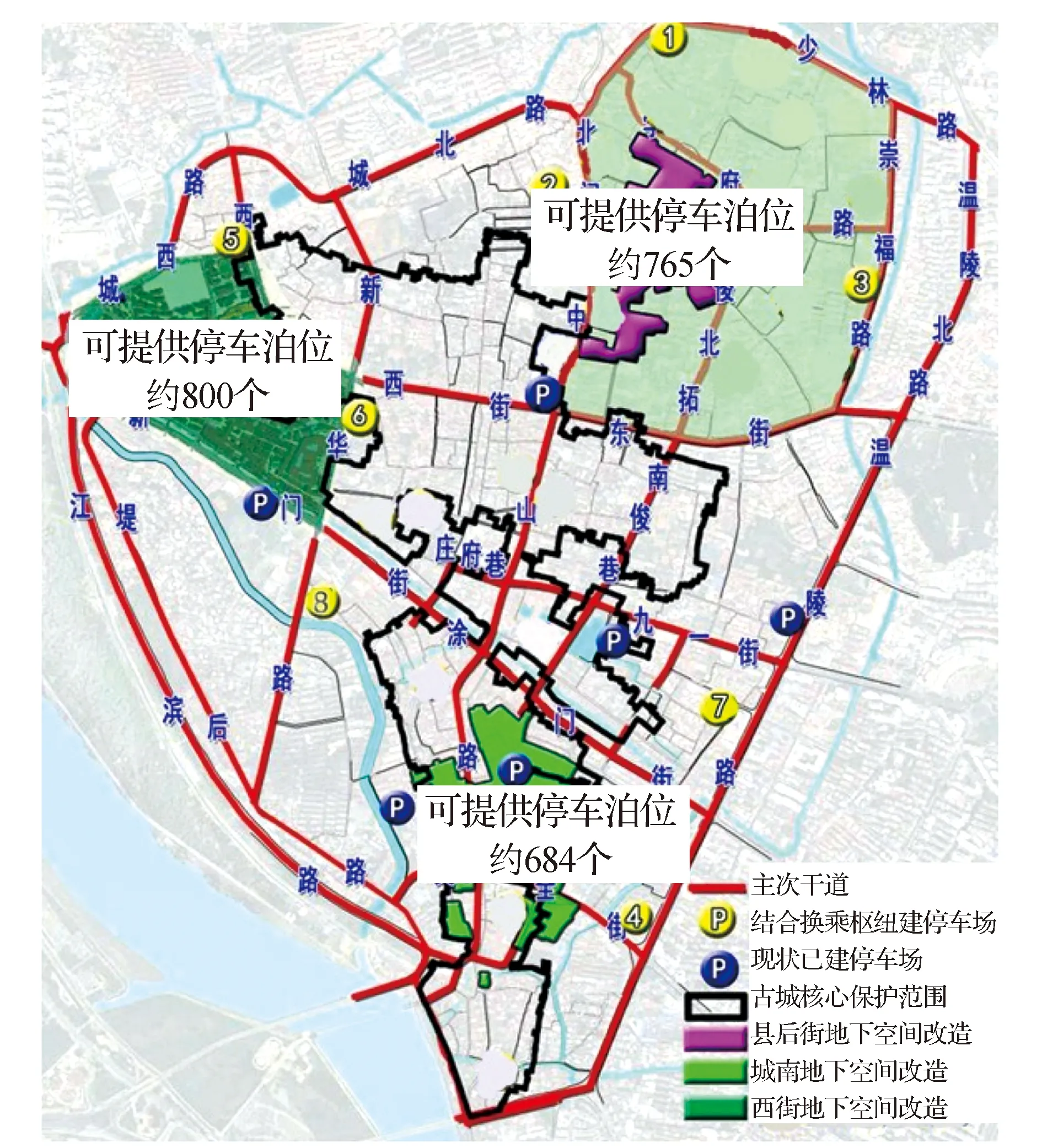

在核心保护区外围西街片区、县后街片区、城南片区利用地下空间,设置地下停车设施,增加约2 250个停车泊位,并设置地下通道与古城外环路衔接,服务外来车辆。同时合理设置人行出入口连通地面公交站点,特别是文化宫首末站,构建P+R系统(见图13)。

图13 古城停车系统改善

4 结 论

古城的交通特征在于其交通供给的有限性和交通需求的强劲性。本文以保护古城历史风貌为原则,客观把握古城区交通发展态势和需求,从交通改善的角度提出了基于“新型交通屏蔽圈”的交通改善对策。分别对古城区道路网络、交通管理、绿道系统、公共交通、停车系统进行优化改善,从而提高了古城街区活力,改善了古城交通环境。

[1] 陆引.泉州古城外缘地带发展策略研究[D].上海:同济大学,2004.

[2] 刘桂庭,林静彬,余美生,等.泉州古城保护整治规划[R].泉州:泉州市城市规划设计研究院,2007.

[3] 傅白白,王文韬.济南古城区交通问题优化策略研究[J]. 山东建筑大学学报,2013,28(3):210-214.

[4] 周文竹,王炜,李铁柱,等.保护、疏散、更新——以安庆为例谈历史文化名城的交通规划[J].现代城市研究,2007(7):64-68.

[5] 李旭宏,田锋,顾政华.城市道路网供求分析技术[J].交通运输工程学报,2002,2(2):88-90.

[6] 袁文扬,张艳艳,刘中游,等.泉州市古城交通发展专题研究[R].泉州:泉州市城市规划设计研究院,2015.

[7] 王宏礼.大城市停车难问题浅析[J].甘肃科技,2011(6):5-6.

[8] 施澄,陈君,钟秀.交通屏蔽圈及其强度可调节性研究[J].交通与运输,2008(S1):12-15.

[9] 周乐,张国华,戴继锋,等.苏州古城交通分析及改善策略[J].城市交通,2006,4(4):41-45.

[10] 李新建.历史街区保护中的交通和市政工程技术研究[M].南京:东南大学出版社,2009.

[11] 阮金梅,彭敏,张鑫.历史文化名城与历史街区交通规划研究与实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[12] 姜晓敏,汪春,董瑞娟.城市老城区健康道路交通模式探讨[J].交通科技与经济,2015,17(3):6-10.

[责任编辑:刘文霞]

Ancient city Quanzhou transportation improvement based upon new type transportation circumscription

CHEN Jingsheng1,HUANG Yuxian2

(School of Automobile and Traffic Engineering,Hefei University of Technology,Heifei 230601,China;2.Quanzhou Urban Planning and Design Iinstitute,Quanzhou 362000,China)

Quanzhou City is a famous historical city of Chinese culture and the cultural capital of East Asia. As an important carrier of Quanzhou culture, the ancient city is currently undertaking the functions of Quanzhou political center, economic center, trade center and other important urban functions. Agglomeration of urban functions and the rapid development of urban motorization make the traffic pressure of the ancient city increase rapidly, and traffic congestion serious. Taking principle of not breaking the integrity and completeness of city texture of ancient city, this paper starts from spatial pattern and land use pattern in ancient city district to analyze the current issues in Quanzhou transportation. Based upon this, this paper proposes the improvement philosophy of new-type transportation circumscription and further improves ancient city’s transportation environment.

transportation circumscription; traffic improvement;historic district;traffic planring

10.19352/j.cnki.issn1671-4679.2017.02.002

2016-09-11

陈靖生(1991-),男,硕士,研究方向:城市交通规划.

U491

A

1671-4679(2017)02-0005-07