传统修复技艺类“非遗”项目的保护与传承研究

2017-06-03刘守柔

俞 蕙,刘守柔

(复旦大学文物与博物馆学系,上海 200433)

传统修复技艺类“非遗”项目的保护与传承研究

俞 蕙,刘守柔

(复旦大学文物与博物馆学系,上海 200433)

以“装裱修复技艺”“青铜器修复与复制技艺”“古陶瓷修复技艺”3项国家级“非遗”项目为重点,对我国修复技艺类“非遗”项目的名录建设、技艺保护、技艺传承、非遗成果等进行全面总结,并提出修复技艺类“非遗”项目保护传承所需的指导思想与路径。同时,回顾了我国修复人才培养的历程与现状,并重点探讨当前国内院校培养存在的主要问题。

非物质文化遗产;文物修复;技艺保护

修复技艺类“非遗”项目是我国各类“非遗”种类中的特殊门类,涉及书画、古籍、青铜、陶瓷、古建等物质文化遗产,是以“物质文化遗产”为主要修复对象的传统技艺。截至2016年,已列入国家级非遗名录的有:“装裱修复技艺”“古陶瓷修复技艺”“青铜器修复及复制技艺”“古代钟表修复技艺”“古建筑修复技艺”5项传统技艺。而在我国各省级非遗名录中,数量最多的修复技艺依次为书画古籍修复、青铜器修复、古陶瓷修复。虽然各门类修复技艺不尽相同,但由于修复对象主要为文物,技艺因而具有诸多共有属性,其保护传承也面临相似难题与挑战。因此,本文将以装裱修复(书画古籍修复)、青铜器修复、古陶瓷修复3大门类的修复技艺为重点,研究探讨修复技艺类“非遗”项目的保护与传承问题。

1 修复技艺的起源与演变

修复技艺源于古人对残损物件的修补与复原,比如:古陶瓷修复技艺中“锔补”源于日用陶瓷器修补;青铜器修复脱胎于新铜器修补。这些技艺大多是由陶工、金属匠人在器物制造生产过程中逐步发展出的技艺,目的主要是为了旧物的再利用[1]。

当古人开始有意识进行收藏、鉴赏古董或美术品的时候,修复技艺就从普通物件扩展到古物美术品的修复,所以古董买卖收藏就成为推动修复技艺发展的主要动力。尤其是近代中国,古玩业非常兴盛,古董商为谋取暴利,找人修复收购到的破碎文物,如青铜器修复始于铜器匠人,后出现专修古代铜器的古铜铺,在清初到民国时期,形成北京派、西安派、苏州派、潍坊派等流派[2-3]。贾文忠认为“中国传统文物修复技术自古至今源远流长,但形成一个行业是从1840年以至20世纪20年代由于古董交易的活跃,古玩文物修复逐渐发展形成了一种行业,转为古玩商修复古董,到今已有百多年的历史”[4]。

20世纪上半叶,我国开始现代意义的文物保护工作,政府对古物进行管理保护,建立国有博物馆、图书馆等机构。尤其在新中国成立后,技术高超的修复技艺传人脱离古玩行业,进入国有文化事业单位工作,将昔日的“古董修复”转化为“文物修复”。而且,随着文化遗产保护理念的不断发展与更新,主要依赖匠人经验的传统修复技艺,逐步转化调整,以满足现代文物保护工作的要求。科技进步也不断影响修复技艺,现代高分子材料、机械化工具设备、现代分析仪器等有助于提升修复工作的效率和精准度,修复环节中科学技术应用的比重越来越大。可以说,修复技艺发展之路就是“传统工艺”与“现代技术”不断交汇融合、碰撞摩擦的过程。

修复技艺的保护传承关系到我国珍贵文物的长久保存,依赖高超的修复技艺,我们可以恢复残损文物的昔日风貌,让后人能够研究欣赏全人类共有的古代遗珍。修复技艺的应用并不限于“文物”,也可用在日用品、工艺美术品等“非文物”领域。比如:新书画的装裱、陶瓷器的“锔补”、金属工艺品复制等。同时,修复技艺“非遗”项目凝结着我国传统文化的元素,具有重要的历史、文化、艺术价值,例如:手工操作方式、自制专用工具、特殊修复技术,均需全面研究整理,并加以“静态”的保存或“活态”传承。

2 保护传承情况

2.1 名录建设

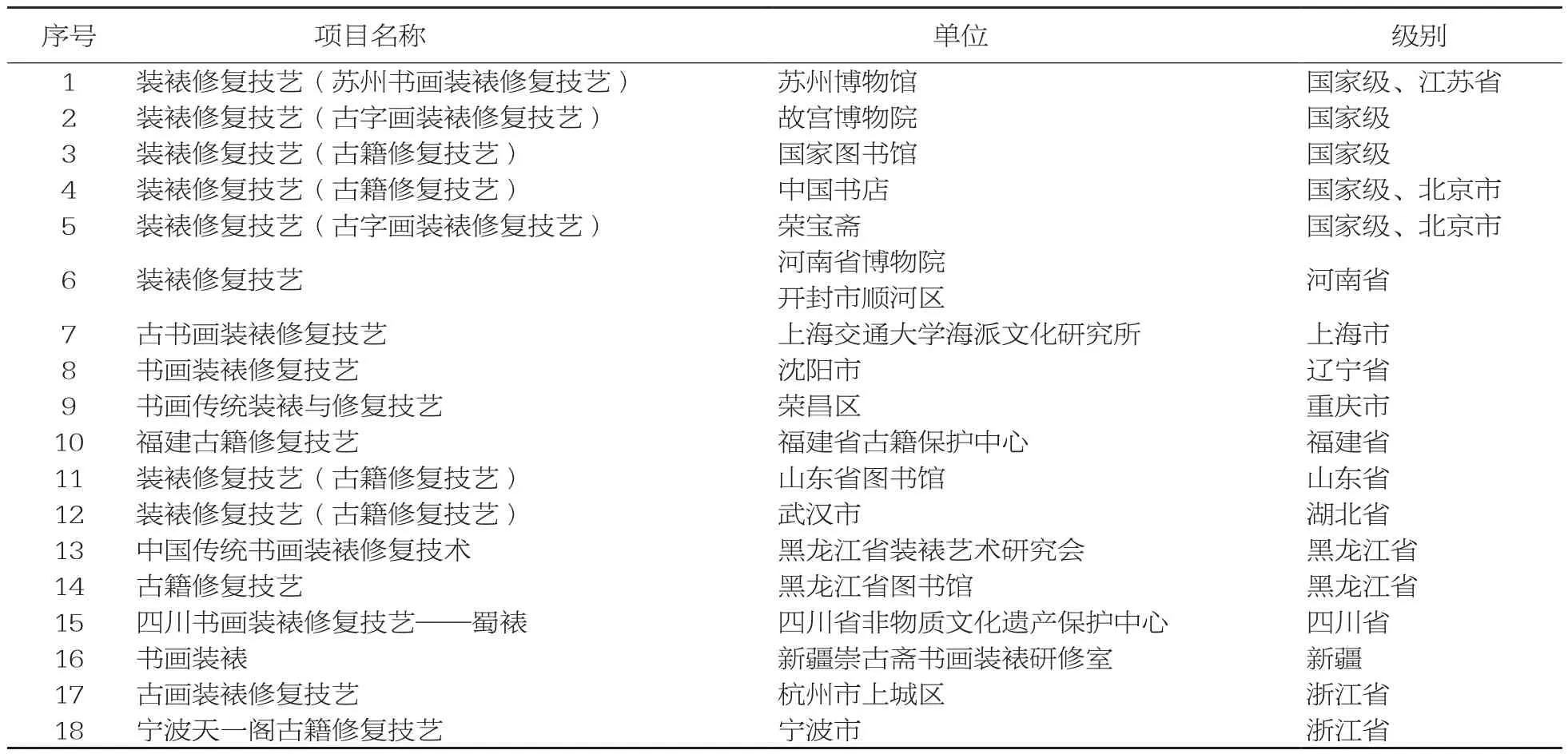

现已列入我国各级名录的修复技艺中,“装裱修复技艺”“青铜器修复及复制技艺”“古陶瓷修复技艺”3项门类的数量最大(表1~表3)。

表1 装裱修复技艺

表2 青铜器修复及复制技艺

表3 古陶瓷修复技艺

从国家级名录情况来看,项目承担单位包括事业单位、国有企业、私营企业等类型,但大部分代表性传承人来自博物馆、图书馆等专业机构,例如:上海博物馆蒋道银,故宫博物院王有亮、徐建华,国家图书馆杜伟生,苏州博物馆范广畴。

2.2 技艺保护

除各级政府对于“非遗”项目专用经费和传承人津贴补助外,项目承担单位仍然肩负修复技艺保护传承的主要职责,尤其是我国各级博物馆、图书馆等机构。笔者通过2016年对故宫博物院、上海博物馆、苏州博物馆的实地调研了解到,修复技艺的师徒传承、技艺整理、研习带教等“非遗”保护传承工作都与各单位日常修复工作紧密结合。

(1)故宫博物院(古字画装裱修复技艺、青铜器修复及复制技艺)。故宫古字画装裱修复技艺继承的是南方的“苏裱”。解放后经中央批准,张耀选、杨文彬等南方修复高手调入故宫博物院从事古旧书画修复,并将苏裱的精湛技艺传入故宫。目前故宫书画修复组实行师徒制,师傅带教徒弟,边工作边学习技艺。为解决专业梯队断档问题,组内近年招收八九位新人,现已达到19人的工作团队,人员规模在全国屈指可数。故宫博物院配备全国领先的现代检测分析仪器,服务文物修复工作,且能提供充足经费用于订购仿古绫子、宋锦等传统装裱修复材料。

故宫青铜器修复及复制技艺源于京派古铜修补技艺。第一代传人为清光绪年间古铜匠人“歪嘴于”,第二代传人张泰恩“古铜张”。目前国家级代表性传承人王有亮为第五代传人,有30多年的修复经验,师从著名修复专家赵振茂先生。他在接受调研时表示:故宫青铜器修复采用师徒制,技艺传承主要体现在日常的修复工作中。修复技术是按照老师傅的做法,修复后要“看不出来”,但是技术与材料也会不断提升,比如已开始采用3D打印技术用于青铜复制。

(2)苏州博物馆(苏州书画装裱修复技艺)。2008年,苏州博物馆成立书画装裱修复工作室,聘请范广畴担任工作室技术指导。范广畴于1956年参加工作,在苏州第一裱画生产合作小组拜苏裱名家谢根宝为师,学习苏裱技艺。他退休后受聘苏州博物馆,负责培养修复人才、传承苏裱技艺、整理苏裱技艺历史资料、修复苏州博物馆馆藏破损古书画[5]。

笔者采访了解到:传承人范广畴年事已高,但是带徒尽心尽力毫无保留,已经培养了2位徒弟。目前工作室人员、场地、设备与国家级或省级博物馆相比还有一定差距,不过正在加紧建设,争取购置一批文物检测分析仪器。由于种种原因,近年相关部门没有持续下拨专项保护经费,技艺传承主要依赖馆内日常文物修复的运营。不过传承人团队积极利用苏州市工艺美术学会苏裱技艺研究会的平台,集结国内知名苏裱修复名家,定期交流,举行巡展推广苏裱技艺,取得了很好反响。

(3)上海博物馆(古陶瓷修复技艺)。上海博物馆的古陶瓷修复技艺一直处于国内领先地位。国家级代表性传承人蒋道银1973年调入上海博物馆,次年起从事古陶瓷修复工作,1992年被聘为副研究员、古陶瓷修复高级工艺师。他退休后开设古陶瓷修复中心,2012年起担任上海视觉艺术学院特聘教授,传授古陶瓷修复技艺。他注重技术材料研究与修复工作的总结,所著《古陶瓷修复技艺》收录了他在上海博物馆任职期间修复的重要作品。目前上海博物馆杨蕴、卜卫民已经获批上海市非遗代表性传承人。

总之,博物馆能够提供稳定的工作岗位、运行经费、科研设备与场地,日常的修复工作就是不断磨练造就修复技艺的过程,也为修复技艺的活态发展创造条件。事实证明,在专业领域受到普遍赞誉的修复技艺传承人多为我国文博或图书馆系统培养的人才。

2.3 技艺传承

新中国成立前,修复技艺主要是家庭作坊式的手工业,依靠子承父业、师徒相传这类较单一的传承方式。新中国成立后,由于公私合营以及新中国文化事业建设的需要,修复艺人脱离古董行、装裱行,进入博物馆、图书馆、国营装裱厂等单位工作,技艺不再是个人或家庭私有的秘技,而是通过单位内部师徒制进行传播,传承生态产生非常大的转变。改革开放后,技艺传承出现多种形式并存的情况,包括馆内带徒、在职培训、院校教育、社会培训等。

(1)馆内带徒。单位内部的师徒制一直是技艺传承的主要方式,可以视作旧时手工技艺传承的延续。如:故宫博物馆书画装裱修复有四代传人,代表性传承人徐建华的直接师承关系:第一代杨文彬,第二代徐建华,第三代杨泽华,第四代周建翔、时倩,已形成较稳定的老中青三代传承人队伍;上海博物馆古陶瓷修复技艺第一代姚鸿发,第二代胡渐宜,第三代传人蒋道银,第四代传人杨蕴。总体而言,馆内带徒培养的人数相对较少,大多受到文物修复岗位编制的限制。

(2)在职培训。故宫博物院、上海博物馆、国家图书馆等单位受文物局、文化部委托,不定期举办行业内在职人员的文物修复培训,培养了许多优秀人才。20世纪70年代,国家文物局曾委托故宫举办文物修复培训班,由青铜修复大师赵振茂主讲。20世纪八九十年代,国家文物局委托上海博物馆承办陶瓷修复技术培训班。20世纪60年代中国国家图书馆(前身为北京图书馆)先后举办两期古籍修复技术培训班,培养了赵嘉福、潘美娣等古籍修复名家。1989—2006年,培训古籍修复人员100余名。2007年启动的“中华古籍保护计划”在近10年的工作中,开设多期修复专业培训班,在全国范围集中培养了大批古籍修复专业人才[6-7]。

在职培训虽然不定期,但授课教师都是当时专业领域的顶尖大师,他们将京派青铜修复、苏裱、上海古陶瓷修复等传统技艺迅速传播到全国各地,对于各项修复技艺发展有很强的推动作用。

(3)院校教育。当前我国高等院校已经成为修复技艺传承的重要基地。以上海古陶瓷修复人才的高校培养为例:1984年在国家文物局支持下,复旦大学建立文博学院。胡渐宜、蒋道银等古陶瓷修复专家受邀到复旦大学讲课,并安排学生去上海博物馆参观或开展短期实习。1993年起,复旦大学开设“古陶瓷修复”课程,胡、蒋两位先生又到校进行专题讲座。2008年,上海视觉艺术学院借助上海博物馆专业力量,开设文物修复专业。2013年,蒋道银被聘为上海视觉艺术学院教授、学科带头人。2017年3月,该校设立全国第一所文物修复学院“文物保护与修复学院”(二级学院)。

高等院校培养的修复技艺接班人具有显著优势,学生不仅要掌握文物修复技能,也要学习现代文物保护理论,注重现代科技在修复技艺中的应用,从而更好地适应新形势下对文物修复人才的需要。传承人也可凭借高校的科研教学资源,开展系统的技艺整理与研究工作,并承担社会培训或者校外委托的修复任务。

(4)社会培训。2004—2011年,中国文物学会文物修复专业技术委员会举办了3期全国古青铜器鉴赏与修复培训班、5期全国古陶瓷修复技术培训班,授课老师包括贾文忠、贾文熙等青铜修复专家,王勉、于爱平等古陶瓷修复专家[8]。学员不限于文博系统的专业人员,还包括各行各业的文物爱好者,对修复技艺的传播推广也起到很大的作用。

2.4 技艺成果

近年修复技艺的“非遗”成果是一系列基于博物馆修复工作的出版物、专题讲座、展览展示、纪录片、媒体采访等,内容丰富多样,涉及高难度的珍贵文物修复实例。过去两年里,以故宫修复技艺为主的纪录片、电影、展览引起全国范围的话题讨论,极大地推动修复技艺的社会影响力。全民“科普”带来的支持和赞赏,无疑是推动“非遗”保护的最大助力。

出版物方面,《治画记忆:苏裱国家级非遗传承人范广畴谈艺录》《北京非物质文化遗产传承人口述史肄雅堂古籍修复技艺:汪学军》《古陶瓷修复技艺》《中国古籍修复与装裱技术图解》等由代表性传承人编著或口述记录的成果陆续出版;中国文物学会文物修复专业委员会先后举办了十四届“全国文物修复技术研讨会”,出版系列研讨会论文集《文物修复研究》(1~7期)。

展览方面, 2012年故宫博物院举办了“妙笔神工——国家级非物质文化遗产古书画临摹复制技艺与装裱修复技艺展”、2015年举办了“故宫博物院文物保护修复技艺特展”。

纪录片方面,2016年央视九套播放《我在故宫修文物》,年底上映同名电影,均受到观众热烈追捧。2015年,央视十套“探索发现”《手艺》第五季之“古瓷迎新”、央视《国宝档案》“妙手回春”系列。

总体而言,修复技艺类“非遗”成果不再局限于专业系统内的论文、专著或学术讲座,而是扩大到展览、纪录片、电影等宣传形式,对普通观众进行展示与传播,让社会大众开始关注传统修复技艺,传播文化遗产保护理念与知识,弘扬精益求精的工匠精神。

3 修复技艺保护发展的指导思想与路径

随着文物保护修复理念与科学技术的迅猛发展,传统修复技艺正经历着巨大变革。哪些技艺需要继承,哪些需要革新,如何确定标准来指导和实现修复技艺的保护与传承呢?

3.1 修复技艺保护传承的目的是科学保护文物

在当代文物保护的理念下,文物修复必须在不损害文物前提下,恢复破损文物的本来面貌。也就是说修复技艺最终的目的是为了文化遗产(文物)的持久保护与有效利用。在受访时,所有传承人都强调技艺发展必须满足文物保护要求。蒋道银认为古陶瓷技艺“最核心的价值就是科学保护文物,要符合最小干预、修旧如旧、可还原性等原则,但不排斥先进材料,要尊重传统工艺,关键还是科学保护”。苏州博物馆文保部姚瑶表示“苏裱注重如何保护文物,什么方法好就用什么方法,不会一成不变,改革是为了方便工作,为了保护文物。”

因此,传统修复技艺的价值取向或指导思想不可以违背现代文物保护的理念,技艺的保护传承要有所扬弃:不适应现代文物保护要求的技术不允许继续用在文物上。比如,古籍修复中,旧时对书页的缺失部分,修复师会在修补完全后,再进行补字补栏,而现在为符合可识别原则,通常免去这一操作;过去瓷器修复曾采用“截口”等破坏性操作,现已经弃用。

3.2 修复技艺保护传承要基于技艺的全面发掘与整理

对传统修复技艺必须要有全面充分的研究,一是为了区分哪些是安全有效的方法可以继续用于文物,哪些是违背文物保护原则的技术,在保护传承中要有所扬弃;二是在修复技艺不断吸收新科技、新材料的同时,也注意整理技艺在历史发展过程中形成的、蕴含传统文化或古人智慧的“非遗”价值。

(1)传统修复材料和工具。以书画装裱修复为例,该技艺保护关键问题之一是传统修复装裱材料的缺失。旧时修复师常会收藏一些装裱替换下的古纸或绢绫等用于修复,但随着修复数量与种类的增加,对高级修复用料的需求更大,而使用旧法制作的厂商却越来越少。据笔者调查了解:故宫博物院、国家图书馆都在安徽、浙江等材料原产地,订购古法制造的宣纸、竹纸、织锦等材料。同时,传统修复技艺里的一些特殊工具也亟待保护,例如:棕刷、裱板、调刀、錾刀等,趁手工具老师傅可使用二三十年,现在已不易购买或被现代工具取代,使用效果差强人意。

(2)“非主流”修复技艺派别。目前进入国家级名录的修复技艺传播最广泛、传承人群最多,如“苏裱”“京派”古铜修复等。20世纪60年代至80年代,故宫博物院、上海博物馆等单位举办专业培训,这类集中式的培训扩大了主流技艺的传播范围,同时也使各地修复技术的派别性减弱[9]。但在省市级名录中,还有一些具地域特色的修复技艺派别,如 安徽省的“南派”青铜修复技艺[10]、辽宁抚顺“锔瓷技艺”[11]、山东威海“传统锔艺”[12]、四川省的“蜀裱”。对这批技艺进行及时保护整理,可增强各项修复技艺门类的丰富性。

(3)传统工艺的科学化。技艺传承人有丰富的经验和精湛技术,但却不一定说得清技艺的价值内涵、技艺运用的内在原理,传统师徒制采用言传身教的方式,过多依赖人的经验,缺乏准确性和精准度。所以,修复技艺必须要进行科学研究,对于代表性、典型性的修复技艺要全面掌握,而对那些仅有文献记载或曾使用但已被淘汰的方法也应整理并进行解释说明,比如古代文献中记载的瓷器粘补、烧补技法,旧时常采用的磨口、镶釦等。这些操作不再适用于文物,但是仍然可以用于非文物的修复;再者,传统工艺也可作为修复的历史资料进行保留整理,对传统技法的了解,有助于准确评估文物上的古旧修复痕迹,便于制订安全、有效、合理的保护修复方案。

(4)传统技艺的衍生发展。当前,许多传统技艺成为激发艺术创作或设计的灵感来源,人们更加关注对传统技艺的艺术价值与审美情趣的发掘。以“锔瓷”为例,该技术需要在瓷器上钻孔而具有破坏性,不能用于文物,但却可以继续应用在非文物上。采用不同尺寸、材质、花样的锔钉修补,能够形成别致有趣的艺术效果,这是传统修复技艺在现代生活中的衍生应用[11]。像这类已经与现代文物修复理念有悖的修复技艺,应该重视衍生发掘特色的工艺手法,创造出体现中华文化的造型之美,让传统技艺在现代社会生活中焕发新的生机。

4 修复技艺人才培养

4.1 人才培养历程及现状

我国的修复技艺具有很明确的行业属性,大部分技艺传承人来自于文博图书馆等机构,这些单位的实际需求保证了文物修复技艺的外部生存条件。尤其是我国社会经济整体水平提高后,文物艺术品市场活跃,对于修复技艺的需求持续上升。这与很多传统技艺在现代社会缺乏市场需求,后继无人的情况非常不同。从事修复的队伍虽然规模小,高等级人才稀缺,但技艺一直持续发展,未曾中断。

蒋道银等国家级代表性传承人都来自博物馆等研究收藏机构,由当年顶尖修复大师指导培养,并通过参与、主持馆藏重大修复项目,逐步成长为现在文物修复界的佼佼者。目前代表性传承人都达到退休年龄,他们有的被原单位返聘,有的被高校或相关研究机构聘用,继续开展技艺传承工作。中层年龄的文物修复专家主要经馆内培养或在职培训,大部分在国家级或省级博物馆图书馆工作。在很长一段时间里面,我国没有专门培养文物修复的教育机构。

20世纪80年代,国家文物事业管理局利用高校资源对考古领队、文物保管所所长和博物馆馆长进行轮训。1993年,国家文物局委托北京大学、复旦大学、中山大学、中央美术学院等高校,采取“馆校结合”的形式,培养文物保护修复技术、文物鉴定、古建维修等专业的4批硕士研究生[13]。在馆校结合办学的过程中,高校文物修复相关课程得到一定发展。但是,文物修复基本上纳入各高校的考古学、文物与博物馆学、文物保护科技等专业培养内。

2005年起,上海、北京、南京、西安等地的院校相继设立文物修复相关专业,如“文物鉴定与修复”“文物修复与保护”“古籍保护与修复”,形成高职、大专、本科、硕士等各层次的院校学历培养体系。高职院校如:浙江艺术职业学院(高职3年文物修复与保护)、上海工会管理职业学院(高职3年文物鉴定与修复)、南京市莫愁中等专业学校(高职5年文物修复与保护);大专院校如:陕西文物保护专修学院(大专3年文物保护与修复技术、古建筑保护与修复、古代彩塑造型与修复);本科院校如:上海视觉艺术学院(本科4年绘画、雕塑专业文物修复方向)、北京联合大学(本科4年历史学<文化遗产>,2015年开设文化遗产与修复试点班)、南京艺术大学(本科4年美术学<文物鉴赏与修复>);专业硕士研究生如:复旦大学(专硕2年,图书情报专业硕士<古籍保护与修复方向>)、中山大学(专硕2年,图书情报专业硕士<古籍修复与保护方向>)。

据统计,全国有文物修复相关专业的职业院校超过25所[13]。古籍、陶瓷、书画、青铜、古建等各项修复技艺都开始通过院校培养的模式进行传承。

4.2 院校培养模式存在的问题

根据近年的办学情况,不难发现文物修复专业的院校培养尚存在以下问题:

首先,学校师资配备缺乏,目前很多学校已经具备较好的硬件条件,也聘请修复技艺传承人进行授课,但由于传承人主要在博物馆图书馆工作,只能兼任教师,退休专家往往年事已高,课外实训带教所需的教师力量相对薄弱。2015年,北京联合大学韩建业就指出:文物修复方面的师资匮乏,导致实验室利用率低。“学院编制内的老师没有人会文物修复技术,所以教实验课的老师都是学院外聘的专业人士,他们或来自博物馆,或来自民间非遗传承人,聘请费用高,时间更是有限”。没有专业老师的指导,没有管理员的维护,既无法确保实验室在课下的利用,也在一定程度上影响了学生的练习[14]。

其次,毕业生对口就业率不高,“据不完全统计,文物遗产保护类相关专业的在校生规模逾17 000人,其中本科级以上学历教育学生规模占34.9%,年毕业学生人数达4 000余人。但是由于编制、待遇、地域等问题,对口就业率不超过25%,能够从事文物修复的学生少之又少”[13]。目前博物馆等单位招聘要求通常为硕士及以上学历,须经过公务员统一招考。如果无法进入各级专业机构,初出茅庐的毕业生也不具备独立创业条件。

最后,文物修复技艺的科学研究不足,在综合性高校,“文物修复”教研是在“文物保护科技”或“文物与博物馆学”专业学科下开展,不属于该学科的核心研究领域。而大多数艺术类院校或高职大专主要以教学为主,缺乏开展文物保护修复的研究条件和科研人员。科研投入不足,将会阻碍修复技艺的更新发展,还可能传播、延续那些有悖于文物保护要求的操作技术,危害文物安全。

总之,一流技艺传承人才的培养势必要在国家研究机构里实现。院校的人才培养仅有3~5年的时间,只能为修复人才打下基础。而抚育一流人才,必须要踏入修复工作岗位,经前辈大师的悉心指导和言传身教,并参与重要的修复项目,积累丰富的经验,才能成就顶尖的修复水平。

5 结束语

修复技艺在传承与实践的过程中不断发展与提升,其最终目的是为了文物的持久保存与有效利用,因此要在现代文物保护修复理念的指导下,对传统技艺进行全面整理与研究,提炼传统技艺承载的科学、历史、艺术的内涵价值。“精华”部分加以继承和延用,“扬弃”部分进行保存或用于非文物。要注重修复技艺现代化以适应当代文物修复工作的同时,还要保存传统技艺“原汁原味”的面貌,既有“活态”发展与传承,也有“静态”整理与保存。

传承模式方面,院校培养能够保障修复技艺传承人数的一定基数,但是高端人才培养还是要依赖高等院校与一流博物馆、图书馆的通力合作。采用合适的“馆校联合”方式,更好地将高校学历教育与师徒制培养结合起来,这或许可以成为日后培养优秀后备力量的有效途径。

[1]俞蕙,张学津.中国传统古陶瓷修复技艺探源[C]//文化遗产研究集刊(6).上海:复旦大学,2013.

[2]霍海峻,王五胜,李化元.京派古铜器修复技术百年发展脉络概述[J].中国文物科学研究,2006(4):78-86.

[3]韦江胜.中国青铜器传统修复技术流派及工艺特点研究[J].文物鉴定与鉴赏,2016(2):94-97.

[4]贾文忠.无形文化遗产:中国传统文物修复技术[J].中国博物馆,2002(4): 64-67.

[5]苏州博物馆.治画记忆:苏裱国家级非遗传承人范广畴谈艺录[M].上海:文汇出版社,2015:128-131.

[6]庄秀芬.古籍保护人才培养模式研究[J].国家图书馆学刊,2014(5):18-24.

[7]杜伟生.国家图书馆古籍修复工作60年[J].图书馆工作与研究,2008(9):59-63.

[8]朱安俊.浅谈博物馆文物保护和修复人才的培养[M]//文物修复研究2015—2016.北京:中国文联出版社,2016:614-616.

[9]周华,舒光,强顾军.传统文物修复技术申遗现状与保护传承对策[J].艺术教育,2015(11) :36-37.

[10]潜伟,何伟俊,梁宏刚.“苏州派”青铜文物保护修复传统技术的调查研究[J].中国文物科学研究,2008(2): 66-71.

[11]徐美慧.由技到艺的民间传统锔瓷艺术[D].沈阳:沈阳大学,2015.

[12]杨巍,孙明进,寒江钓,等.当“锔”者耿海胜:山东“非遗”传承人耿海胜的锔瓷艺术[J].茶道,2016(7):68-75.

[13]张晓彤.万古传人百年树人:浅谈文物修复人才现状及教育[J].遗产与保护研究,2016(1):122-125.

[14]杜小端.文物修复需要“科班”[N].光明日报,2015-02-25(10).

A Study on Conservation and Inheritance of Traditional Crafts of Restoration Listed as Intangible Cultural Heritage

YU Hui, LIU Shourou

(Department of Cultural Heritage and Museology, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Focusing on three crafts of restoration: paper mounting and restoration, bronze restoration and reproduction, and ancient ceramic restoration, this paper introduces the current aspects of the traditional crafts of restoration listed as intangible cultural heritage in China, and presents the basic principles and methods needed to conserve and inherit these crafts. Meanwhile, this paper introduces the training modes for conservators in the past and at present, and mainly discusses the existing problems about the training in colleges and universities.

intangible cultural heritage;restoration;conservation of crafts

K854.3

A

俞蕙(1979-),女,高级实验师,硕士,主要研究方向为古陶瓷修复。E- mail:huiyu@fudan.edu.cn.

上海市艺术科学规划项目(2015H05)