文化遗产保护中的中国话语

——以近代工业遗产价值认知为例

2017-06-03于晓磊廖汝雪

于晓磊,廖汝雪

(1. 杭州西湖世界文化遗产监测管理中心,杭州 310000;2. 杭州博物馆,杭州 310000)

文化遗产保护中的中国话语

——以近代工业遗产价值认知为例

于晓磊1,廖汝雪2

(1. 杭州西湖世界文化遗产监测管理中心,杭州 310000;2. 杭州博物馆,杭州 310000)

2015年4月18日《中国文物古迹保护准则》新版正式发布,其中明确提出了遗产认知中文化价值与社会价值的重要性,这是对当今文化遗产研究体系的一次升级。由于文化的多样性与复杂性,中国文化遗产的研究需要有基于中国历史文化背景的认知体系,特别是对遗产价值内涵的挖掘。文章以中国近代建筑工业遗产为例,根据《准则》与文化遗产学理论的指导,探索中国语境下的遗产价值研究问题。中国近代工业遗产作为社会变革期中西文化相互交流的产物,其对西方先进生产技术的吸收和对自身传统文化的传承有着典型的研究意义。

《中国文物古迹保护准则》;中国语境;价值认知;工业遗产;文化遗产学

自1985年中国加入联合国《世界遗产公约》起,中国的文化遗产保护便开始密切关注国际遗产保护的大趋势。作为国际的广泛共识,遗产的历史、艺术和科学3大本体价值一直是世界遗产价值认知、保护与利用方式的主要依据。中国古迹遗址保护协会自2000年开始,制定并不断修改《中国文物古迹保护准则》,该准则主要以《威尼斯宪章》①《威尼斯宪章》:全称《保护文物建筑及历史地段的国际宪章》,1964年在威尼斯通过,宪章肯定了历史文物建筑的重要价值和作用,将其视为人类的共同遗产和历史的见证。为参照,同样提出了以“历史、艺术、科学价值”为主的遗产价值评估体系。遗产价值的认知是确定遗产本体保护与利用的基础,由于文化的多样性与复杂性以及中国文化遗产保护理论体系的不断完善,这3种价值,尤其是在评估一些新近认识到的遗产类型时,已不能充分挖掘其内涵,进而影响了保护与利用工作的开展。

近年来,部分学者提出在遗产价值认知中,除历史、艺术、科学3大价值之外的文化价值和社会价值也应受到重视。2014年最新修订完成的《中国文物古迹保护准则》也将文化价值和社会价值列入条款,在第3条中明确了“社会价值包含了记忆、情感、教育等内容。文化价值包含了文化多样性、文化传统的延续及非物质文化遗产要素等相关内容”,并在第4条中指出价值评估应置于首位②《中国文物古迹保护准则》2014年修订版。。修订后的《中国文物古迹保护准则》强调了文化价值与历史价值、艺术价值和科学价值的并列关系,这是基于中国自己的文化遗产保护实践经验得出的符合中国文化遗产保护国情的修改[1]。

笔者在对中国近代工业遗产进行调查实践及理论研究的过程中发现:历史、艺术、科学3大价值不能很好地揭示其内涵。以工业遗产为例,目前世界范围内对工业遗产的定义和价值认定是以国际工业遗产保护联合会于2003年7月10日至17日在下塔吉尔通过的《关于工业遗产的下塔吉尔宪章》③《关于工业遗产的下塔吉尔宪章》,2003年7月10日至17日在下塔吉尔通过。中提出的,明确工业遗产是指工业文明的遗存,它们具有历史的、科技的、社会的、建筑的或科学的价值。根据宪章中对工业遗产概念的界定和以上几点价值标准,目前中国学术界对工业遗产价值的探讨主要集中在以工业遗产技术价值为核心的基础上[2],这主要是受到西方国家对工业遗产价值认定方式的影响,但由于中西方国家在近代所处的政治、经济环境不同,工业化的过程更存在显著差异,导致了如今中西方国家对工业遗产的价值认知、保护和利用模式的不同。同时,西方遗产价值的认知、保护与利用模式在中国也出现了某种程度的不适用。工业建筑遗产④本文中的“工业建筑遗产”主要是指具有生产功能的空间。是工业遗产体系中最重要的物质载体之一,本文运用文化遗产学[3]的研究方法,以近代工业建筑遗产的价值认知为例,探讨中国语境下的文化遗产价值。

1 以“技术”为核心的西方工业建筑遗产

通过对西方国家工业建筑发展变化的研究发现,工业革命所带来的技术改革直接影响了工业建筑的形态与发展。1769年水力纺纱机的发明,使区别于传统手工工场的民居形式建筑发生了改变。根据1771年使用水力纺纱、建于克罗姆福特的英国第一座近代棉纺纱厂(Cromford Mill)建筑可以发现(图1),原先手工工场中的民居建筑元素,如双坡顶、矩形门、矩形木框窗户镶嵌同等大小的玻璃等⑤多数研究者认为,在建筑上大量采用这种玻璃窗主要是出于生产中重视采光的考虑。,都在新兴的棉纺纱厂中被运用。水力纺纱机体积比以前的纺纱机器大了很多,它依靠水力驱动,因此必须安装在建于水边的厂房里。这决定了英国棉纺织业在发展初期,集中分布于西北部倚靠奔宁山脉、水源丰富的兰开夏郡(Lancashire),且建筑体量相比过去增大了许多。

图1 克罗姆福特工厂(Cromford Mill)修复前正面照片(来源:JonesEdgar,

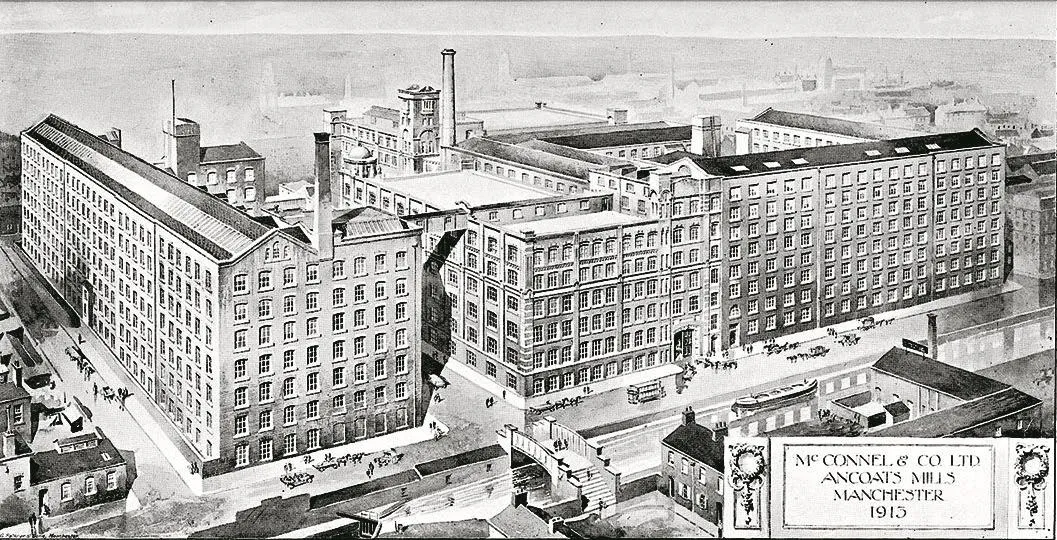

詹姆士 .瓦特的改良蒸汽机应运而生,蒸汽动力代替水力,迅速推动各个工业部门的发展,成为工业革命中最重要的转折点。以煤为燃料的蒸汽机,让工厂摆脱了对水力的依赖,在选址上更为自由,英国的工厂制也由此最终确定,且形成了许多集中的工业基地。由于蒸汽提供的动力源更大更稳定,使用蒸汽动力的工作机器的数量与型号都大幅度增长,故而对于工业建筑来说,建筑的体积也出现了前所未有的增加。比较典型的例子是建于1818年,位于曼切斯特安科斯地区的塞奇威克工厂(图2)(Sedgewick Mill,又称McConnel & Kennedy Mills)。其主体建筑有8层之高,用坚硬的红砖砌成,外观上没有任何多余装饰,只在墙上等距分布大量矩形窗户,主体建筑旁的一栋7层建筑顶上设有一钟形圆顶。德国建筑师申克尔(Karl Friedrich Schinkel)在1826年看到这栋建筑时发出感叹,认为其体积堪比柏林的皇家宫殿[4]。

图2 绘于1913年的塞奇威克工厂(Sedgewick Mill)(来源:McConnel& Co,,p24.)

1775年,英国什罗普郡就建成了世界上第一座生铁桥,此后,钢铁就开始作为建筑材料进入建筑领域。对工业建筑来说,除了对火灾的考虑外,工厂引入了生产流水线,使得生产中对厂房内部空间高大明亮的要求提高,也是钢铁结构在工业建筑里使用的重要原因。虽然钢铁结构在使用初期并没有让工业建筑在外部发生明显变化,但这为新材料、新技术在工业建筑上的运用创造了一个契机。至迟在1801年,建于英国萨尔福特的“飞利浦斯和李的棉纺厂”(Philips & Lee's Mill)可以确定采用了钢铁结构,且铁构件中出现了工字型断面⑥可以确定的是1801年已经出现钢铁结构的工业建筑,但具体工厂存在疑问。梁旻、胡筱蕾的《外国建筑史》一书认为1801年采用钢铁结构的是瓦特和鲍尔顿设计的“萨尔福特棉纺厂”,但二人实际是蒸汽工程师,未有资料显示二人设计过此棉纺厂,而“萨尔福特棉纺厂”应该只是对萨尔福特地区棉纺厂的统称,故此处采用英文版维基百科中认可的“飞利浦和李的棉纺厂”。。此外,建于1834年的特拉维斯布鲁克工厂(Orrell's Travis Brook Mill)也已经采用铸铁的工字梁结构。

由此分析可以看出,每一次工业厂房、生产机器的变化,西方工业化进程中的每一步都紧紧围绕在“技术”发展上。这一时期的工业建筑发展有两条路径:一条是纯粹建筑技术层面的,反映在新材料的运用以及结构性的认知上;另一条是则是建筑艺术层面的,反映在对不同建筑风格的吸收与摈弃上。伴随着机器制造业技术革新,英国工业革命顺利完成,而工业建筑的形态也基本稳定。所以,西方工业遗产代表了工业革命开始之后,生产力与生产技术的发展进步的过程,不仅是西方重要的工业遗存,也是世界工业化进程中的重要里程碑,其“具有历史的、科技的、社会的、建筑的或科学的价值”是无需置疑的。

2 中国近代工业建筑遗产概况

中国近代工业化的过程与西方截然不同,特别是工业化初期,由于受1840年以前所处的社会历史阶段、国家体制以及自然科学的发展情况的限制,中国几乎没有发生重要的技术改革。从工业建筑遗产来看,建筑技术的革新也不是自主创造诞生的,如中国最初一些工厂的设立,甚至不是出于发展生产上的考虑。中国第一座兵工厂建立之初的目的是为了镇压太平天国运动。而中国早期的工业生产空间,也是利用废弃寺庙和原有民居,如1861年的安庆内军械所是以小二坊巷作为生产厂址[5];苏州洋炮局在苏州纳王府设立;江南制造局最初在上海购买美商的旗记铁厂作为生产基地,又于1862年迁至松江附近的一座庙宇里开始制造弹药;1865年李鸿章筹办金陵制造局选址在南京聚宝门的西天寺。从上述史实可知,中国第一批近代军工厂最初基本上都是利用其他现有建筑改造成为生产车间,并没有进行专门的厂房设计,工业生产多在中国传统的单层木架结构建筑中进行,尤其偏爱利用挑高较高的寺庙建筑。

随着西方人在中国开办工厂,西方先进的工业生产技术开始引入中国,西方人发现中国旧式的木结构建筑不能满足工业生产的需要,一方面由于蒸汽动力的大机器生产经常会使木构建筑发生火灾和房屋坍塌事件;另一方,有限的室内空间也无法组织多人进行同时生产,在多种原因的促使下,新型的工业建筑诞生了。这时,不管是西方的洋办工厂还是中国的官办企业,生产空间的建造和生产机器设备的引进,均由西方人主导。西方资本涉足的工厂建设,如上海自来水公司(英商建于1881年)、上海电光公司(英商建于1882年)等外资公共事业工厂,这些工厂出于对机器设备安装以及防火等实用因素的考虑,率先使用了西方先进的以钢铁结构作为厂房框架的工厂建筑,英商在上海自来水公司厂房建筑更是率先使用了水泥和混凝土。于是西方先进的材料与技术在工业建筑中的使用,为中国近代工业建筑的进一步发展提供了新的可能。

与此同时,中国洋务派创办的工厂也在如火如荼地开展。如1876年江南机器制造总局的分厂之一的江南弹药厂创建,该建筑面积为933 m2,砖砌外墙,其屋架结构极有特色,全部铁制用12根铁柱支撑,铁屋架体系,柱径10cm左右,柱础铁管膨大呈扁球状,材料由德国购入(图3)。除江南制造总局外,另一个规模较大的兵工厂,即李鸿章在南京设立的金陵机器局,也于19世纪中后期开始扩建。根据资料记载,和江南制造总局一样,金陵机器局“皆雇佣外国人参与建设和管理”[6]。在这种背景之下,西方工业化的成果迅速传入中国,最先接受建筑形式变革的是与工业生产关系最为密切的工厂车间和铁路部门,其生产过程决定了它们需要建造耐火、抗震和室内空间跨度较大的房屋结构,故而率先采用了铁、钢、混凝土、玻璃等新型建筑材质和新样式、新结构的建筑形态。

图3 江南弹药厂厂房内部(来源:《上海工业遗产实录》)

由西方国家带来的中国“非正常”式近代工业化过程,使中国的工业化在早期还处于对西方工业文明成果的移植借用阶段,不完全代表生产力和生产技术的发展水平。中国真正意义上的近代化,是从被动抵御西方国家的暴力和征服开始的,在被动抵御后又不得不主动师法西方,学习坚船利炮乃至经济、政治、文化,从而由不自觉到自觉地将自己融合到世界现代化的大潮之中[7]。表现在近代工业建筑上,中国人有智慧的传承和保留了中国传统建筑元素。由中国人自主修建的工厂多以青砖砌成,承袭了中国长江下游传统民居风格,采用中国传统的歇山式或硬山式屋顶加西式墙身,在硬山式与歇山式为主的屋顶上覆盖小瓦,檐口多以猫儿头滴水装饰;也有在墙面、入口等部位附加一面“装饰性山墙”,而这些延续传统建筑风格的山墙上又充满了各种西洋古典装饰的变体花纹,如双涡卷花饰、壁柱、三角形山花,另配有颇具传统风味的镂空雕刻纹饰的窗户等。除此之外,工业建筑在显示了中国在外来文化融入之时追求民族性一面的同时,也体现了崇尚西方先进技术与科学性的一面,特别是根据不同工业厂房功能重新应用舶来的建筑元素,如南通广生油厂仓库的气窗,采用小段式气窗,而非横贯整个厂房跨度的长气窗,既符合仓库透气、避光、避雨的要求,又节约了建筑材料和建设成本(图4)。

图4 南通广生油厂仓库屋顶气楼

3 中国近代工业建筑遗产的价值认知

工业革命的出现,使东方和西方国家在建筑用材、建筑结构的选择上发生了翻天覆地的变化,原本两种体系的建筑形式,在工业化的过程中发生了交融和碰撞,中国人开始将拱券技术应用到居住和生产空间,进而使用钢筋混凝土等新材料。这不仅是建筑和物质形态上的变化,更是精神的变化,是一场新旧建筑形式交替的社会文化的变革,近代工业建筑正是这一新模式诞生过程的见证者。

梁思成认为:“建筑之规模、形体、工程、艺术之嬗递演变,乃其民族特殊文化兴衰朝夕之映影;一国一族之建筑适反鉴其物质精神继往开来之面貌”[8]。对于中国近代工业建筑来说,则是最终确定了其在设计与建造原则上的“实用”“经济”“理性”的文化内核。

首先,从工厂建筑的用材上看,长三角区域的近代工业建筑,既保留了中国最初的建材——土木,又在整个工业建筑发展中延续使用了中西方皆有的砖;不仅采用了中国传统建筑中不常用的西式石材,而且吸纳了国际上先进的钢材及混凝土构筑技术,这些建筑材料及其建造技艺共同架构了长三角区域的近代工业建筑文化发展脉络,并呈现出时间的有序性和空间的完整性。

西方在建材的选择上偏爱石材,由于西方文化追求永生和永恒,使用石材可以给人以坚固和永恒之感,而且它的开采来源于自然,是人与自然融合的表现,也是在工业革命发生之前人们生产与生活文化崇尚自然的体现。工业革命之后,工厂建筑中大量使用砖作为建筑材料,烧砖本身也成为一种工业活动,除了具有吸湿性功能因而更适合工业生产之外,砖也代表了一种经济、实用、快速和能够大量复制的工业文化。而18世纪巴特菲尔德建造的砖砌教堂,更是将实用性的工业建筑和公共性的教堂建筑在建材选择上的差异打破[9]。我们可以认为,砖在西方社会的普遍使用,是工业时代社会文化精神的体现。

近代社会工业文明的传入本来有可能引起东方文化与西方文化、农耕文明与工业文明的冲突,但恰恰是“砖”使中西方的审美在差异性对立中找到了一个契合点,原本较少运用于居住空间,成熟于墓葬、城门或其他纪念性建筑的中国砖拱技术,受到西方工厂建筑用砖的影响,很快便将砖拱技术应用到中国本土的近代工厂建筑中去。

其次,在近代工业建筑的风格上,长三角地区也进行过细致思考,将中国传统建筑元素与西方工业建筑文化有机结合,在吸纳西方独特工业建筑元素,如结构和材料的同时,注重保存中国传统的建筑符号,如观音兜山墙、歇山式屋顶等。正如西方文艺复兴时期建筑师帕拉迪奥所做的一样,他在希腊古典建筑中反复测量,最终得出传承至今的西方建筑精髓——“帕拉迪奥母题”,而“帕拉迪奥母题”所代表的秩序和理性精神又与工业时代的审美文化相契合,成功地与工业建筑融合,成为工业革命早期最具特色的工业建筑风格。中国近代工业建筑的重塑过程,也包含了这样的精神,最明显的是对中国传统建造文化中歇山式屋顶和山墙元素的提取。近代工业建筑的山墙和代表中国等级制度的屋顶修筑中仍然保存了传统建筑的风格,尤其是歇山式屋顶,不仅被保留,还通过变形,巧妙地承担了工业建筑在透气功能上的要求。这种表现的文化价值在于,中国在文化和精神上相对内敛,中国式的建筑文化崇尚由内往外看,所以墙是非常朴素的;而西方建筑文化喜欢在外墙上彰显奢华与地位,西方建筑文化传入之后,巴洛克山花在近代建筑的大门中普遍使用,代表了西方文化的渗透。

中国近代工业建筑充分体现了中国传统文化在近代“洋为中用”的过程中,一方面“师夷长技”,融入了西方工业建筑的材料、结构、技术、风格及建筑审美,吸取了西方社会强调工业建筑服务于生产和实用功能的文化特点;另一方面坚守传统,注重对中国传统建筑文化符号的保留和传统文化空间的营造,成为中国近代工业化这一特殊历史阶段中,社会意识形态的物质表征和这个时代文化变革的标志。

4 中国语境下的遗产价值研究

考虑到世界范围内工业化进程的不同步与不平衡特点,工业遗产不应当仅是一个关乎经济与生产技术发展的历史证明,同时也是作为一个文化事象综合价值的呈现。目前对中国近代工业遗产中所蕴含的新、旧文明碰撞期,人们如何保护传统文化、智慧地吸收异文化、创造新文化、保存人类文明多样性的文化价值等相关探讨还比较少见,而这种文化价值是工业遗产保护的前提和灵魂,是基于中国的历史所提出的符合中国文化特征的遗产价值认知。

建立文化遗产研究的科学体系,是我们铭记历史、汲取智慧、发展未来的核心动力,是中国国家和民族树立文化自觉和文化自信的根本。只有建立起文化遗产保护的中国话语,我们才能更好地保护、研究和利用遗产,把祖先留给子孙后代的这份宝贵财富传承下去,使文化遗产真正的“活”起来。

[1]吕舟.面对挑战的中国文化遗产保护[J].世界建筑,2014(12):24- 27.

[2]寇怀云.工业遗产的核心价值及其保护思路研究[J].东南文化,2010(5):24- 29.

[3]贺云翱.文化遗产学初论[J].南京大学学报(社会科学版), 2007(3):127- 139.

[4]ETTLINGER L.A German architect’s visit to England in 1826 [J].AR,1945,XCVII (5):122.

[5]汪军.读《郘亭日记》考订安庆内军械所旧址[J].安庆日报,2014- 01- 03(A07).

[6]祝慈寿.中国近代工业史[M].重庆:重庆出版社,1990:644-646.

[7]闾小波.论中国早期的“防御型现代化”[J].江海学刊,1996(6):113- 118.

[8]梁思成.梁思成文集(三)[M].北京:中国建筑工业出版社,1985:267-272.

[9]程世卓.英国建筑技术美学的谱系研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013:70.

Chinese Perspective in Cultural Heritage Protection——Take the Modern Industrial Heritage Value Cognition for Example

YU Xiaolei1,LIAO Ruxue2

(1. Monitoring and Management Center of Hangzhou West Lake World Cultural Heritage,Hangzhou 310000,China;2. Hangzhou Museum,Hangzhou 310000,China)

A new version of < Principles for the Conservation of Heritage Sites in China dards>officially released in April 18, 2015. It's clearly put forward the importance of cultural heritage and social values in the cognitive. This is an upgrading of the cultural heritage research system. Due to the cultural diversity and complexity, the western heritage experience could not completely apply to Chinese cultural heritage working, Chinese cultural heritage cognitive needs to have a research system based on China's historical background and national conditions. This paper based on the modern Chinese industrial heritage in architecture as an example, study to explore the context of China's heritage value. Chinese modern industrial heritage as a product of mutual exchange during the impact of western culture social transformation period, its absorption of advanced mode of production and the essence of traditional culture heritage has its unique cultural value.

TU984

A

于晓磊(1983-),女,馆员,博士,主要研究方向为文化遗产保护与研究。E- mail:leslie_6666@163.com.

浙江省城市治理研究中心2 0 1 5年度杭州市社科规划“城市发展与城市治理”专项课题研究成果(HSG2015C10)