山大附中科技实验与西藏班教学楼方案设计

2017-06-01吴琼

吴 琼

(山西省建筑设计研究院,山西 太原 030013)

山大附中科技实验与西藏班教学楼方案设计

吴 琼

(山西省建筑设计研究院,山西 太原 030013)

结合山大附中科技实验与西藏班教学楼的方案设计要求,介绍了该项目的规划控制条件及总体布局特点,并阐述了单体建筑的设计理念和方法,使该建筑的设计满足了教育教学的需求。

教学楼,总体布局,设计理念,无障碍设施

1 项目概况及周边条件

建设项目地点在太原市坞城西街9号山西大学附属中学校内操场南侧,现有教学楼的北侧。

山西大学附属中学位于人文地理环境优良,且山西省高校、科研单位最集中的太原市坞城地区。地理位置优越,交通便利。

新建的科技实验及西藏班教学楼拟拆除现有的实验楼和第二教学楼,原址新建,东、西、北侧为学校环形路,南面为校园绿化和学生活动区。

2 方案设计要求

1)项目选址于山西大学附中原实验楼和第二教学楼拆除后的位置,根据场地尺寸和立项审批内容,可建设一栋南北朝向的建筑,地上8层,总建筑面积约13 980 m2,总投资约2 997万元。

2)科技实验与西藏班教学楼需满足全校高中、初中各年级各学科教学实验、信息技术、通用技术、科技创新等教育教学需求,同时要满足西藏班10个教学班的教育教学需求,包括西藏班专用信息技术机房、学生活动室、图书室等设施,并要求科技实验部分与西藏班教学区相对独立,可以分开管理与设置,必要时可以互连互通。

3 技术要求

1)严格执行设计规范、规程和强制性条文。

2)建筑设计方案符合“适用、经济、安全、文化”的原则,能充分利用场地和满足建筑功能要求。

3)总平面布置符合规划要求,建筑平、立、剖面设计满足审批要求。

4)建筑设计合理,外形简洁大方,与学校周围环境协调,交通流线清晰流畅。

5)对抗震、消防、节能、生态(尤其是室外绿化)等因素考虑周全,详细设计。

4 规划控制条件及总体布局

1)本工程为山西大学附属中学校科技实验与西藏班教学楼,该校位于太原市坞城路西,本次建设项目地点在山大附中现校址内操场的南面。拟拆除现有的实验楼和第二教学楼,原址新建。用地的东、西、北侧为学校环形路,南面为山西大学附属中学校主教学楼。用地东西向最宽处为98 m,南北向最宽处113 m。占地面积约1 600 m2。

2)新建建筑与周边建筑物、用地界线、道路红线等间距按《太原市城市规划管理技术规定》及有关规范执行。

3)自然条件。

建设地段所在地位于山西省太原市坞城路,属典型的大陆性温带气候,一年四季气候分明,冬季主导风向为西北风,夏季主导风向为东南风,雨量偏为集中,全年平均气温为9.3 ℃。

4)建筑坐标及高程系统:本项目采用的坐标系统及高程系统与地形图中所采用的一致。

5)竖向布置及道路。

在竖向设计中,尽量处理好场地与周围道路以及场地的标高关系,减少土方开挖量。此场地采用平坡式布置,±0.000绝对标高定为:786.00,场地内最小排水坡度为0.3%,雨水有组织排入校园雨水管。道路结构拟采用沥青混凝土路面的做法。

6)管线平面综合。

本次室外管线综合设计的内容:场地竖向设计、给水工程、排水工程、供热工程、电力工程、电信工程,把各项基础配套设施在平面布置、竖向交叉等相互间的矛盾予以适当处理,避免各单项工程在设计、施工中返工、停工,造成浪费,使各种管线达到设计准确、施工管理方便、缩短工期、节约投资之目的。

5 方案设计理念及平面布置

通过对基地现状及设计要求的研究与推敲,有几个设计难点:

1)多种功能间的相互协调,尤其是西藏班与实验教室的相互独立又相互联系;

2)由于平面功能较为规整及建筑高度的限制,建筑体型的设计需多加考虑;

3)与整个校园环境的融合,与主教学楼的呼应。

针对这三个难点我们展开了具体而严谨的设计推敲。设计的过程就是解决这几个难点的过程。

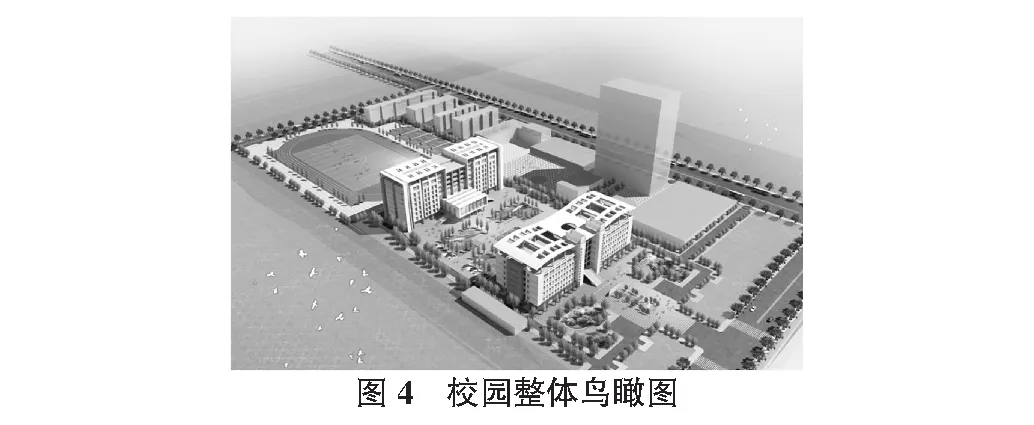

5.1 总平面和单体的设计

我国自古代以来在建筑规划设计上便崇尚与中轴线相联系的纵深空间意识。在此次规划设计中,校门、主教学楼、新建实验教学楼、操场形成了一个视觉中轴线关系,校园建筑有序布置。因此确定了本次设计的大方向。依据用地情况及任务书要求我们迅速确定了简单明快的一字形,建筑内部交通流线简单,交通面积不浪费,房间朝向均为南北向,而且对整个校园的空间有很大改善。教学楼之间形成较大的活动空间,视野更加开阔、通透。充分满足日照需求。

设计中,藏班教室布置在1层,以上各层布置了实验室及专业教室等。为保证两者的相对独立性,利用大台阶直接上到2层,藏班普通教室在1层直接进去。整体功能相互分开且又相互联系,影响较小,满足任务书要求。

5.2 平剖面设计

1)本工程总建筑面积:15 784.72 m2,科技实验与西藏班教学楼长86.40 m,宽39.00 m,无地下室,地上8层,1层,2层层高4.20 m,3层~8层层高3.60 m,2层阶梯教室层高4.60 m~5.20 m,室内外高差0.60 m,建筑总高度:30.75 m。竖向交通以楼梯为主,分布于建筑的走道北侧,楼梯全部为封闭楼梯间,并布置一部非消防电梯。

1层设置:普通教室、计算机教室、办公室、会议室、展厅、低压配电室等;

2层设置:通用技术教室、计算机教室、教具室、展厅、阶梯教室、库房等;

3层设置:化学实验室、准备室、展厅、化学药品库房等;

4层设置:物理实验室、准备室等;

5层设置:生物实验室、准备室等;

6层设置:教室备课室、科学报告厅、教研室等;

7层设置:教研室、资料室等;

8层布置:资料室、录课教室、办公室、演播室、网络中心机房、库房等。

2)本工程为二类高层建筑。结构形式为框剪结构;建筑结构的类别为乙类;设计使用年限为50年;抗震设防烈度8度。

3)建筑耐火等级:二级。

4)防水等级:屋面防水为Ⅱ级。

5)建筑采用内排雨水及外排水相结合的排水方式。

6 外立面设计理念

《礼记·中庸》有云:“王天下有三重焉,其寡过矣乎!”后人引申为“三重门”,即我们的孩子们面临着家庭这重门,学校这重门,以及社会这重门(见图1,图2)。

本次建筑立面设计灵感来源于“门”。整体形象以门为主题,既代表人生之门,也意味着科学之门。建筑两侧的大台阶意味着攀登。在不断学习中勇于攀登,勇于探索,打开我们人生的一扇又一扇门,走向更美好的未来。

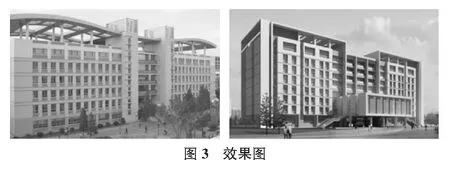

山大附中是一个很有特色的学校,校园整体色调统一,个性鲜明,外立面干净利落。新建建筑既要有现代感又要与原有建筑群相呼应,在本方案的立面细部设计中,我们对每一个细节都进行了推敲和反复的研究。

1)采用了三段式的设计思路:将立面分为了三段,底部为基座,在层高及色彩运用上给人以心理上的稳重踏实感;中间为普通教学楼层,采用了细密的玻璃窗,充分满足教学使用要求;顶层为办公区域,采用一些退台,大玻璃窗等手法,使建筑充满变化,有虚有实,有进有退,层次感立体感强。

2)现有南侧教学楼顶部设计有弧形的飘架,根据建设单位的要求,新建的藏班楼整体形象也要与其相呼应。经过多次推敲修改,最后采用了直线型的从上到下相连的构架,与现有教学楼完美呼应的同时使建筑具有挺拔感,屋面天际线更富有动感(如图3所示)。

3)最后色彩处理采用和南侧现有教学楼相同的白色、红色及局部灰色面砖,既体现了教育教学的庄重肃穆,又赋予了其灵动活泼的年轻气息。

4)窗户:窗户本身与窗棱的层次感取自于主楼的窗户元素,与主楼遥相呼应。同时也适当使用了幕墙元素,体现出建筑设计的现代感。整个建筑单体含蓄而奔放,理性而创新,与整个校园建筑浑然一体。

7 消防设计

1)消防控制室设于校区内文体活动中心地下1层非人防区内。

本工程周围设有环形通道,便于疏散。场地内部通过环形道路使交通流线简洁清晰,建筑周围消防车均可到达,满足消防要求。

2)防火分区及楼梯设置。

本建筑共八个防火分区,每层设计为一个防火分区,均设有自动喷水灭火系统。每个防火分区均有两个以上的安全出口(或疏散楼梯),符合建筑设计防火规范的要求。楼梯均为封闭楼梯间,靠外墙布置,可直接采光通风,符合规范要求。

3)安全疏散及疏散距离。

本工程为二类高层建筑,疏散人数根据《高层民用建筑设计防火规范》计算,按100人/m标准,满足疏散要求。本工程位于两部楼梯之间,房间至楼梯间最大距离为23.7 m,不大于40 m,符合建筑设计防火规范要求。

4)建筑配件及构造。

a.本工程防火隔墙采用加气混凝土砌块,耐火极限6 h。b.所有管道井的隔墙采用100/200厚加气混凝土砌块,耐火极限不小于3 h,管道井门为丙级防火门。c.楼梯间的隔墙采用200厚加气混凝土砌块,楼梯间的门采用乙级防火门。d.内墙上的嵌入设备,如穿透墙体时,应在背面衬9厚钢板,然后钉钢板网,抹灰补平后,再做内装修。e.外墙外保温、屋面保温均采用A级耐火等级的不燃材料。

5)建筑内部装修防火设计。

装修材料燃烧性能等级顶棚为B1级;墙面为B1级;地面为B2级、窗帘及隔断不低于B1级;其他室内装修材料均不低于B2级。

8 无障碍设计

本建筑无障碍设施应符合下列规定:

1)凡教师、学生使用的建筑物主要出入口应为无障碍出入口,宜设置为平坡出入口;

2)主要教学用房应至少设置1部无障碍楼梯;

3)公共厕所至少有1处应满足《中小学校设计规范》第3.9.1条的有关规定。校园整体鸟瞰图见图4。

本项目采用细腻的设计手法,将多种功能集合于一体,满足了教学与实验功能要求,同时与校区环境协调融合。

[1] GB 50352—2005,民用建筑设计通则[S].

[2] GB 50016—2014,建筑设计防火规范[S].

[3] GB 50763—2012,无障碍设计规范[S].

[4] GB 50099—2011,中小学校设计规范[S].

[5] GB 50222—95,建筑内部装修设计防火规范[S].

On design for technical experimental building and Tibetan’s teaching building in Attached High School of Shanxi University

Wu Qiong

(ShanxiArchitecturalDesignInstitute,Taiyuan030013,China)

Combining with the scheme design demands for the technical experimental building and Tibetan’s teaching building in Attached High School of Shanxi University, the paper introduces the planning control conditions and integral layout features of the program, and illustrates the design ideas and methods of the single buildings, so as to meet the demands of the educational teaching of the architectural design.

teaching building, integral layout, design idea, barrier-free facilities

2016-11-26

吴 琼(1984- ),女,工程师

1009-6825(2017)04-0014-03

TU244

A