目的论在胡塞尔早期现象学中的萌芽

2017-06-01徐立文

徐立文

目的论在胡塞尔早期现象学中的萌芽

徐立文

(广东工业大学政法学院,广东广州,510090)

胡塞尔对现象学目的论的讨论更多的是在他的晚期,但其早期思想中实际上已经蕴含着目的论的萌芽。通过对“充实”和“前摄”两个概念的分析说明,胡塞尔早期在意向性认识和内时间意识两个领域的讨论中实际上就已经包含了目的论的思想。意向和充实的动态关系表明了意向性认识论的目的论趋向;内时间意识的前摄功能则不仅表明了意识构造的合法则性,而且通过向滞留的不断下坠,前摄将这种目的论贯穿于整个意识流之中。胡塞尔早期的这些目的论表现不仅是现象学目的论的基础,而且对于我们理解胡塞尔前后思想的关联也具有重要意义。

胡塞尔;目的论;意向;充实;前摄

目的论是胡塞尔(Edmund Husserl)哲学的一个重要特征。一般而言,胡塞尔的目的论思想主要包括两层含义。第一,胡塞尔曾在现象学体系性方面做过许多尝试,尽管并不成功,但是现象学研究的最终目的可以说是要构建一个严格、科学的哲学体系,这个构建本身就是一个目的论的过程。第二,在胡塞尔看来,主体认识和构造世界也有一个目的论倾向,这个倾向通过主体的意向性认识和内时间意识的构造功能而内含于超越论主体自身之中。胡塞尔早期虽然没有表现出对目的论发展的完全自觉,但是通过对“意向—充实”(Intention-Erfüllung)的动态认识过程和内时间意识中“前摄”(Protention)的思想维度的考察,我们发现,胡塞尔目的论思想的第二层含义早已包含在这两个概念之中。就此而言,上述胡塞尔目的论思想的第二层含义是本文的研究重点。当然,进一步而言,从意向性认识和内时间意识的构造功能共同构成胡塞尔整个现象学的基础来看,本文的考察也能够间接地说明目的论的第一层含义,即有助于推进对现象学体系的构建。

众所周知,意向性(Intentionalität)是意识的根本特性,也是一切现象学研究的基础和出发点。时间意识(Zeitbewusstsein)则是意识的根本底蕴,是经过彻底的现象学还原之后意识所具有的根本形态。尽管在关于两者的早期核心文本——《逻辑研究》和《内时间意识现象学》中,胡塞尔并未直接提及现象学的目的论,但是在随后的文本中,他常常会暗示早期付诸阙如的这些目的论表现。①比如,在谈到对间接共现(Appräsentation)的身体的感知时,胡塞尔认为,身体感知中的意向和充实过程与事物感知的目的论意义是一致的[1],这就回过头来指明了认识论中的目的论。此外,如果我们想要阐明胡塞尔目的论思想的基础和普遍性特征,意向性和时间意识中的目的论倾向是必然要优先探讨的内容。

我们分别选取“充实”和“前摄”的概念来说明意向性认识和时间意识领域中的目的论,是因为在这两个领域中,充实和前摄更能体现出目的论的思想,而且它们在整个现象学目的论思想的发展中都发挥着基础性作用。可以说,这两个领域中的目的论趋向是胡塞尔目的论思想的萌芽(Keim),后来的目的论都可由此生发。

一、意向性认识中充实的目的论

意向性理论在当代的复兴首先要归功于布伦塔诺(Franz Brentano)的贡献,他不仅继承了中世纪经院哲学的意向概念,而且丰富了这个词的含义。布伦塔诺和当时的许多心理学家、逻辑学家一样,认为心理现象和物理现象之间存在着许多不同的特征。在具体探讨它们之间的区别时,布伦塔诺独特地借用了中世纪的“意向”这个术语,认为在诸多特征中唯有“意向性”才是心理现象最显著的特征,也是区分两种现象的根本标志。对此,布伦塔诺说道:“客体的意向的内实存乃是心理现象的普遍的特征,正是它把心理现象和物理现象严格区分开来。”他紧接着指出,与心理现象和物理现象分别对应的是内感知和外感知:“所有心理现象的一个进一步的普遍特性乃是:它们只在内意识中被感知,与此相反,物理现象只有通过外感知才是可能的。”[2]在布伦塔诺看来,心理现象和内感知具有明见性(Evidenz)的特点,物理现象和外感知则不然。

胡塞尔继承了布伦塔诺的意向性概念,用它来标识意识的根本特性,即“意识总是关于……的意识”。关于意识的定义历来多种多样,在“第五逻辑研究”中,胡塞尔主要给出了如下三个:

①意识作为经验自我所具有的整个实项的(reell)现象学组成、作为在体验流的统一之中的心理体验的交织。

②意识作为对本己心理体验的内觉知(inneres Gewahrwerden)。

③意识作为任何一种“心理行为”或“意向体验”的总称。[3](406−407)

就第一个定义而言,意识所指的无非是实项统一的体验流或者意识流。正是由于这种意识的统一不需要自我参与,或者说这种统一本身可以说就是自我,导致了胡塞尔在《逻辑研究》中体现出对自我的排斥。尽管心理学家对于这种实项体验的内容实在与否多有争论,胡塞尔仍然自始就强调经验—实在的特性在现象学上是无关紧要的。当然,这里也需要注意实项内容与意向内容之间的区别,实项材料是体验的内容,但是这个内容不是意向对象,对象是意向性的立义和统摄的结果。胡塞尔甚至用本真和非本真来形容实项与意向之间的区分。对此,胡塞尔说道:“那些属于意向体验实项组成的真正内在内容就不是意向的:它们构建起行为,它们作为必然的基点而使意向得以可能,但它们自身并没有被意指,它们不是那些在行为中被表象的对象。”[3](441)或者借用《观念》第1卷的术语来说,实项内容属于意向活动(Noesis)一侧,而意向内容则是意向相关项(Noema)。尽管如此,实项内容仍然可以说是意向内容的基础。关于第一个意识概念的这种意识流,胡塞尔在《内时间意识现象学》和其他关于时间意识的手稿中进行了更加详细而深入的阐明。

第二个意识概念是指内感知的意识。内感知在布伦塔诺那里具有明见性的特点,也就是说布伦塔诺将它等同于相即感知(adäquate Wahrnehmung)。胡塞尔则认为,内感知和外感知与相即感知和不相即感知这两对概念之间是交叉的关系,不能等同。内感知在胡塞尔看来并非总是明见的,比如回忆就不见得都是无误的。出于明见性的考虑,他在认识论上用相即感知和非相即感知取代了内感知和外感知的区分。

胡塞尔偏向的是第三个意识定义,即意识是一种意向体验。这种体验具有意向或指向的特征,但是与此同时,它必须区别于心理学意义上对体验内容或对象的拥有和设定。我们既不能像布伦塔诺一样将意向与客体二者完全对立起来,也不能和那托尔普(Paul)一样对两者不加区分。在胡塞尔看来,意向行为和意向内容是一体两面的关系,在一个体验中两者缺一不可,一方不可能撇开另一方而独立存在。虽然胡塞尔认为布伦塔诺对心理现象和物理现象的区分存在一定的问题,但是在后者对心理现象诸特征的界定中,有两个特征对其现象学产生了非常重要的影响:一个是这里所说的意识的指向性或意向性,另一个则是表象(Vorstellung)的奠基作用。众所周知,《逻辑研究》中的认识论研究主要限定在客体化行为方面,表象作为客体化行为的基础,其在认识论中的地位和作用可见一斑。总而言之,胡塞尔“第五逻辑研究”的大部分内容都留给了对这第三种意识概念的现象学描述和分析。

我们在意向性认识的“目的论”这个标题下所关心的是:胡塞尔澄清了布伦塔诺的内感知和外感知概念所包含的问题,并且在此基础上出于明见性的考虑,以相即感知和不相即感知来取代这对概念,从而在认识论上为意向与充实的认识过程提供了基础。接下来我们将试图表明,这种意向与充实的动态的无限认识过程具有目的论的意义,它指向的是无限完满的认识(真理)。

如上所述,通过对布伦塔诺的批判,《逻辑研究》时期的胡塞尔得出结论:与认识论上的明见或不明见相对应的是感知中的相即或不相即。而相即与否恰恰体现在含义意向与含义充实的一致性程度上,或者用传统的术语来说,体现在概念(或思想)与直观之间的关系上。相即感知、直观、充实、明见性等等是现象学上相互关联的概念,它们都表明认识是一个上升的发展过程。我们偏好于使用“认识”而非“知识”一词,也是因为前者既有作为结果的名词的含义,又有作为过程的动词的含义,而且后一层含义在胡塞尔现象学中显然还更为重要。比如在《经验与判断》中,胡塞尔就说道:“认识(Er-kennen)这个词就已经提示了,它是与一种追求(Streben)相关的,这种追求还没有达到知识,而只是预先已经意谓着要达到知识,不言而喻是要达到经验性的知识。”[4](330)

早在《逻辑研究》中,胡塞尔就区分了静态认识和动态认识,并且列举了它们之间的一些现象学差异:

在动态关系中,各个关系环节与那个将它们联系在一起的认识行为是在时间上相互分离的,它们在一个时间构形中展开自身。在作为这个时间过程之持恒结果的静态关系中,它们处在时间的和实事的相合性中。在动态关系中我们第一步所具有的是作为完全未得到满足之含义意向的“单纯思维”(=单纯“概念”=单纯符号行为),这些含义意向在第二步中获得或多或少相应的充实;思想可以说是满足地静息在对被思之物的直观中,而被思之物恰恰是借助于这种统一意识才表明自己是这个思想的被思之物,是在其中被意指者,是或多或少完善地被达到的思维目的。另一方面,在静态关系中我们仅只具有这个统一意识,而在此之前很有可能并没有出现过一个界限分明的未充实意向之阶段。意向的充实在这里并不是一个充实的过程,而是一个静止的被充实状态;不是一个相合的活动,而是在相合中的存在。[5](38−39)

黑尔德(Klaus Held)甚至极端地强调了动态过程在认识中的作用,认为“意向的‘关于某物的意识’并不具有静态的特征,而是从根本上具有一种动力学的标志:要达到这种充实的趋向”[6](78)。在动态的认识过程中,每一个单独的认识行为都有一个目的论的趋向,即趋向于充实。当然,这种目的论的行为并不总是能够实现,比如在失实的情况中,符号的意指行为和直观的结果就不一致。尽管如此,我们仍然可以说,每一个意指行为总是趋向于充实,而充实的最终理想就是相即感知。在相即感知中,被意指的对象与认识的对象达到了相合的统一。对于这种认识的目的,胡塞尔说道:“充实发展的终极目标在于:完整的和全部的意向都达到了充实,也就是说,不是得到了中间的和局部的充实,而是得到了永久的和最终的充实。”[5](125)然而这是一种理想,实际上的认识过程往往只是一种不断趋向完善的过程,因而充实的过程是连续的“充实流”或“认同流”。

由此可见,虽然胡塞尔在《逻辑研究》时期还没有涉及现象学的目的论的概念,但是他在对认识的充实综合的描述中仍表现出了目的论式的思想:

在认识的进步中,在阶段性的上升过程中,我们可能不得不从具有较少认识充盈的行为向具有较多认识充盈的行为迈进,而且最终要向不断需要充实的各个感知迈进;但每一个阶段,亦即每一个个别的、已经自为地被描述为充实的认同,并不会因此而必定包含着一个作为充实行为的感知。无论如何,关于“或多或少直接地”和“自身”的相对说法已经在一定程度上暗示了主要问题:充实综合表明了被联结的成分的不等值性,即:充实行为具有单纯意向所缺乏的优先,这个优先在于,充实行为赋予单纯意向以“自身”的充盈,它将后者至少是‘更直接地’带到实事本身那里。而这个“直接”和“自身”的相对性重又指明,充实关系自身具有一种上升关系的特征。据此,这个优先有可能在一连串的这种相关关系中逐步上升;但每一个这样的上升序列都指明了一个理想的界限,或者已经在它的终极成员那里实现了这个理想界限,它为所有上升设定了一个不可逾越的目标:绝对认识的目标、认识客体的相即自身展示的目标。[5](70−71)

这实际上就是一种认识的目的论的明确表达。认识的过程是一个不断上升发展的过程,就这种目的论而言,起决定作用的不是某个阶段或某个部分的发展或者不发展,而是认识行为的总体趋向。真理就是这样一个上升着的认识过程之理想和目的。认识论的目的论准确来说指的是趋向真理的发展过程,而非静止的对真理的把握状态。因此,动态性、无限性和趋向完满性(上升性)就成了胡塞尔目的论的重要特征。

胡塞尔认为,这个认识过程的真理性是由明见性来保证的。一般而言,明见性指的是认识的一种当下拥有的状态或性质,但是在动态的认识过程中,胡塞尔将它强化为一种行为:

我们说,明见性本身是一个最完整的相合性综合的行为。像任何一个认同一样,明见性也是一个客体化的行为,它的客观相关物就叫做“真理意义上的存在”,或者也可以叫做“真理”——倘若人们并不宁愿将真理这个术语分配给另一个源自于那些完全根植于上述现象学事态之中的概念序列的概念。[5](130)

如果我们只是将明见性理解为状态或者性质,那么这段话必然使人感到既陌生又费解,而如果从我们对动态认识过程的描述来看,这段话显然与“第六逻辑研究”的语境和主题相一致。倪梁康教授在解释明见性的时候指出了其动态的目的论指向:“‘明见性’是那个在现象学研究中成为课题的意向性所具有的‘普遍凸现的形态’,只有意向性是以双重的方式被理解为意识对自身给予的指明性:一方面(a),意向性是以一种与其丰富的意向相关项内涵相符的多重方式,作为‘证实’或‘充实’的趋向(将远离实事的意识引渡到切近实事的意识中)而在先地指明了‘明见性’,并且在这个意义上是目的论的;另一方面(b),意向性又回返地指明了‘明见性’,因为它在其所有变化形式中都预设了与这些形式相符的当下拥有的种类。意向分析通过这样一种指明而证明了目的论的在先指明性。”[7](154)因此,认识充实过程中的明见性也成为了其目的论趋向的有力证据。

我们当然不得不承认,上面的论述或多或少是带着追述的目光进行的。但是,意向与充实的目的论结构并非我们的“发明”,Rudolf Bernet在“胡塞尔感知现象学中的有限性与无限性”和“认识的目的论”等文章中早就揭示了《逻辑研究》中隐含的、在感知的无限认识过程中趋向完满性的目的论。[8−9]而且在后来的认识论研究中,胡塞尔在许多地方主动谈到了认识中的这种目的论作用。例如,在《形式逻辑和先验逻辑》中,胡塞尔认为,由于明见性包含在“意向性的基本法则性”之中,因此“明见性是一种普遍的、与全体意识生活相关的意向性方式。由于明见性,意识生活具有一种普遍的目的论结构,一种朝向‘理性’的性向,甚至一种朝向理性的彻底倾向,因此指向着正确性(于是同时指向着对正确性的惯习性获得),以及指向对不正确性的消除(由于此消除,它不再具有此惯习性之获得)”[10]。(作者注:为保持术语统一,我们将译文中的“明证性”改为“明见性”。)意向性与明见性的这种关系使得意向认识总是朝向认识的完满方向发展,从而具备目的论的特性。在《经验与判断》中,胡塞尔也说道:

作为行动的认识就是指向目的的活动,这种活动是在有关的那些事态中指向对一个对象的真实存在和如此存在及其规定性标志的占有和攫取的。[4](238)

总之,在晚期的研究中,胡塞尔对意向性认识论中的目的论表现出充分的自觉,因为此时他已经将认识的动态描述进一步扩展到了发生的研究上面。

此外,黑尔德曾指出过充实概念的两层含义:“在理论语境中,‘充实’标志着对那些在感知时或在理解一个含义时意向性地‘被意指’之物的本原直观——‘自身给予’。但是,除了这个原初对他来说至关重要的充实含义以外,胡塞尔也还深知另一个实践的充实概念:他依据德语日常用语而将它理解为一种当一个行为达到了所求目的时所形成的情感满足。”[6](75)暂且不说黑尔德这里所指向的情感和伦理学问题,充实的第二个含义即透露出它的目的论取向,意向和充实的过程就是指向和达到目的的过程。

当然,在阐明意向与充实的目的论的认识过程之前,意向性本身就有目的论的趋向。确切地说,对某物的意向实际上就是对实项之物(质素)进行立义或激活(beseelen)的过程,由此,意识才能指向一个作为目标的完整的某物(etwas)。基于意向性认识论在胡塞尔现象学中的奠基作用,以及作为现象学开端的《逻辑研究》的重要影响,我们指出这部著作中蕴含的认识论的目的论取向具有十分重要的意义。

二、时间意识中前摄的目的论

正如《逻辑研究》没有直接谈到现象学的目的论一样,胡塞尔在《内时间意识现象学》中也没有对它的直接说明。然而值得注意的是,Klaus Held在其《活生生的当下》()中早就谈到了时间意识中的目的论。概而言之,Held为我们做了三点提示。首先是前摄和原始目的论的关系,他认为:“由于这种原始的好奇心绝不会得到完全的满足,因为世界经验的感知生活在前摄和期待中不断地超出自身,所以在一切感知的当下中都本质性地包含着原始的和大多无意识的目的论。”[11]并且这种无意识的本能目的论与清醒的认识论的目的论是相容的。其次,潜在的“自我作用”(Ich fungiere)中就已经蕴含着基本的目的论结构。再次,《活生生的当下》的最后一节处理了目的论与自身共同体化的问题,这种自身共同体化与“自我作用”的失效密切相关。尽管Held的提示给了我们重要帮助,但是我们这里的讨论并不依循他的思路,而是更多地遵从胡塞尔在其关于时间意识的著作中的表述。

时间对于每一个反思它的人来说当然都会是一个谜。胡塞尔所探究的主要是意识中的时间体验,而非客观自然的时间内容。胡塞尔这种时间意识的研究有其一般的目的:

通过我们对时间意识的透彻研究,通过我们对时间意识的本质构造的揭示和对那些可能特属时间的、本身又实质性地包含着先天时间规律的立义内容和行为特征的展示,我们试图澄清时间的先天。当然,这里所说的时间规律是指这样一种不言自明的规律,即:确定的时间秩序是一个二维的无限序列,两段不同的时间永远不可能同时存在,它们之间的关系是一种不等边的关系,存在着这样一种传递性(Transitivität),即在每一段时间中都包含着较早的时间和较迟的时间,如此等等。[12](40)

在内时间意识流中无疑存在着许多的本质结构和法则,但是我们对时间意识目的论的论述不会满足于这些规律,而是侧重于前摄中所带有的目的论倾向。这样做不仅是因为,相对于原印象和滞留而言,前摄拥有更多的目的论意味,而且重要的是,在前摄中我们能看到与上述认识论中的“意向—充实”图式的衔接。

每一个体现性的时间意识都包含着“原印象—滞留—前摄”(Urimpression-Retention-Protention)的“三位一体”结构,这三个因素是每一个当下的时间体验不可或缺的组成部分,任何对其中之一的单独阐明都只能是一种抽象。正如胡塞尔所说:

事实上,无法设想一个在其从现前到新的现前的本质河流中不超出本真现前之物的意识;无法设想一个不带有滞留的和前摄的视域的意识;无法设想一个不带有对意识过去的共同意识和对将来意识的前期待(无论它是多么不确定)的意识。[13]

三者相比较而言,胡塞尔对前摄的阐述非常少,而且许多地方都是在与滞留或者回忆相关联的意义上来说的。当然,这种论述的比例关系与它们在时间意识中的重要程度有关,原印象在时间意识中占据了核心地位,相伴随的是作为刚刚过去的滞留(胡塞尔也称为新鲜回忆或原生回忆),同时也有趋向将来的前摄。更为生动的说法是胡塞尔所用的“彗星”的例子(根据我们的考察,胡塞尔基本上是在涉及滞留的时候才会用“彗尾”来做类比):这个三位一体的结构单元就像一颗彗星,除了中间最亮的彗核以外,还有很短的前瞻彗头和长长的彗尾。

照此说法,前摄展现的是每一个当下的时间意识所开启的视域可能性。以声音感知为例,在感知一段乐曲的时候,我们听到每一个音符的同时,对即将出场的“下一刻”会有一种预感——即便我们并不知道它具体将会是什么。按照胡塞尔的说法:“在感知的情况中,将来意向就其质料而言通常是不确定的,并且只有通过进一步的实际感知才得以确定。(确定的仅仅是,总有某个东西会到来。)”[12](141)后来在“C-手稿”中,胡塞尔也将前摄描述为不完满地得到规定的、模糊的征兆(Vorzeichnungen)。[14]我们要补充说,滞留的内容对前摄的内容会有某种规定作用,正如积淀(Sedimentierung)对于历史发展方向的规定作用一样。或者我们也可以说,前摄由滞留所引发(动机引发)。对此,胡塞尔在《关于时间意识的贝尔瑙手稿》中说道:“滞留分支(Zweige)的进程或者恰好出现的滞留分支之各自意向内容的进程,在内容规定上对前摄产生影响,并且预先规定了前摄的意义。这种预先规定,也就是动机引发,是某种可以被看见的东西。”[15](38)尽管有预先的规定,前摄对于尚未到来而将要到来之物必定会保持一种开放的态度,它不可能是某种必然之物。这里所说的前摄的开放性也可以用胡塞尔对欲求和意愿领域中“不确定的意向”的说明来做类比:

似乎并非每一个欲求都要求一个与被欲求之物的有意识关系,因为我们常常活动于一些含糊的要求与渴望之中,而且追求的是一个未得到表象的终极目标;并且,尤其是如果人们指明那些自然本能的广泛领域,这些本能至少在原初是缺乏有意识的目标表象,那么我们会回答说:或者在这里仅只存在着欲求感觉(我们可以根据类比来谈论欲求感觉,但不必主张,这种感觉属于一个本质上新的感觉属),即存在着那种确实缺乏意向关系并因此而在属上有异于意向欲求的本质特征的体验。或者我们说:这里所涉及的虽然是意向体验,但这些体验(应当)被描述为具有不确定朝向的意向,在这里,对象朝向的“不确定性”不具有的匮乏(Privation)含义,而是必然标识着一个描述性的特征,亦即一个表象特征。……而这个“不确定性”在这里属于这样一些意向的本质,这些意向的确定性恰恰在于,表象一个不确定的“某物”。[3](461−462)

这种不确定的表象胡塞尔在后来的本能现象学中也称为幽暗的表象或隐含的表象。可以说,这种不确定的意向也是一种视域性的意识。如此一来,我们便指出了胡塞尔理性目的论的一个普遍特征:指向将来的、不确定的确定性。这个特征也可以说是目的论的视域性特征。

现象学描述的一个重要特点在于,它能够深刻地明察各个相近概念之间的细微差异。在上一段论述中我们就感受到了区分意向、期待和前摄的必要性,因为只有澄清了这些容易混淆的概念之后,我们才能更好地理解前摄的含义。早在《逻辑研究》中胡塞尔就提醒我们要警惕将意向与期待相混淆的倾向,他说:

意向不是期待,意向的本质并不在于朝向一个未来的出现。如果我们看见一个不完整的图样,例如这块被家具部分遮盖了的地毯的图样,那么被看见的部分就可以说是带有朝向补充的意向(可以说,我们感受到,线条和颜色形态在已见部分的“意义”上继续延伸);但我们并不期待什么。如果(身体的)运动使我们能够看得更多,那么我们就能够进行期待。但可能的期待或对可能期待的引发,它们本身并不是期待。[5](45)

尽管意向在时间上并不期待什么,但是意向总是趋向于充实。至于前摄与期待的区别,胡塞尔在“1905年内时间意识现象学讲座”中说:“我们必须将滞留和前摄区分于再回忆和期待,后者的目的并不在于内在内容的构造性相位,而在于将过去或将来的内容当下化。”[12](118)也就是说,前摄属于瞬间的当下拥有,而期待则是一种当下化。当然,胡塞尔并不总是在术语上完全严格地区分前摄和期待:有时候前摄也被称为“原生期待”(primäre Erwartung),与滞留被称为“原生回忆”相对应;在《关于时间意识的贝尔瑙手稿》中,胡塞尔更是常常将两者等同起来。总的来说,意向和前摄的区别在于:意向并不指向时间上的将来,前摄则不然;前摄本身不是一个独立的行为,而是作为瞬间时间体验的一个因素,意向则可表明为一个独立的行为。尽管有这些区别,我们仍然可以将前摄说成是将来意向。

在澄清了这三个概念的关系之后,我们接下来就可以谈论前摄的充实问题了。我们首先要指出,前摄的这种充实与再回忆中的充实并不一样。众所周知,再回忆中也有充实与否的问题,简单地说,如果再回忆的内容与过去的感知相一致,就是充实,否则就是失实。而由于前摄并不预设某种必须与之相符的内容,因而不存在失实的问题。对此胡塞尔说道:“现时当下的延续块片一再地启动一个新的现在,而一个前摄就附着在那些构造声音的‘显现’上;一个前摄,只要声音在延续,这个前摄就在充实自身,作为对这个声音的前摄,如果有某个新的东西开始取而代之,它便自身扬弃并自身变化。”②[12](350)也就是说,前摄在下沉的时候可以发生变化,但这种变化与失实不是一 回事。

根据时间意识流的结构,每一个前摄都会导向或者激活下一个瞬间体验。这种导向或者激活具有一定的秩序和规则,这是意识自发构造的功能之一,因而从根本上可以说,前摄带有一定的目的论特征。对于这种目的论,倪梁康教授指出:“‘前摄’从一开始就是一种朝向充实的趋向。它是一门目的论的意向原形式,这门目的论在胡塞尔的后期才完全成为现象学的课题。”[7](379−380)这已经明确地给我们指出了前摄的充实与目的论之间的关系。由此看来,前摄也带有上一节我们所指出的充实的目的论意蕴。

总体而言,胡塞尔对前摄的探讨是一个尝试性推进的过程。在《关于时间意识的贝尔瑙手稿》中,胡塞尔对前摄的讨论比之前的《内时间意识现象学》多了许多,而且这些讨论主要集中在这部手稿的开头两个文本。在这里,胡塞尔弱化了原体现(Urpräsentation)的作用,将它作为滞留和前摄的临界点(Grenzpunkt)。相对于尚未充实的前摄来说,原体现只是一个转瞬即逝的充实点。但是这个现在点并未将滞留和前摄绝对割裂开来,滞留与前摄之间仍然相互渗透、相互交织:前摄被规定为即将到来的滞留,滞留则是早先已经充实了的前摄。胡塞尔甚至尝试用前摄的充实来规定现在和过去:“现在是通过前摄的充实之方式构造起来的,过去则是通过这种充实之滞留性变样而构造起来的。”[15](14)因此,前摄在时间意识结构中的地位变得更加重要。

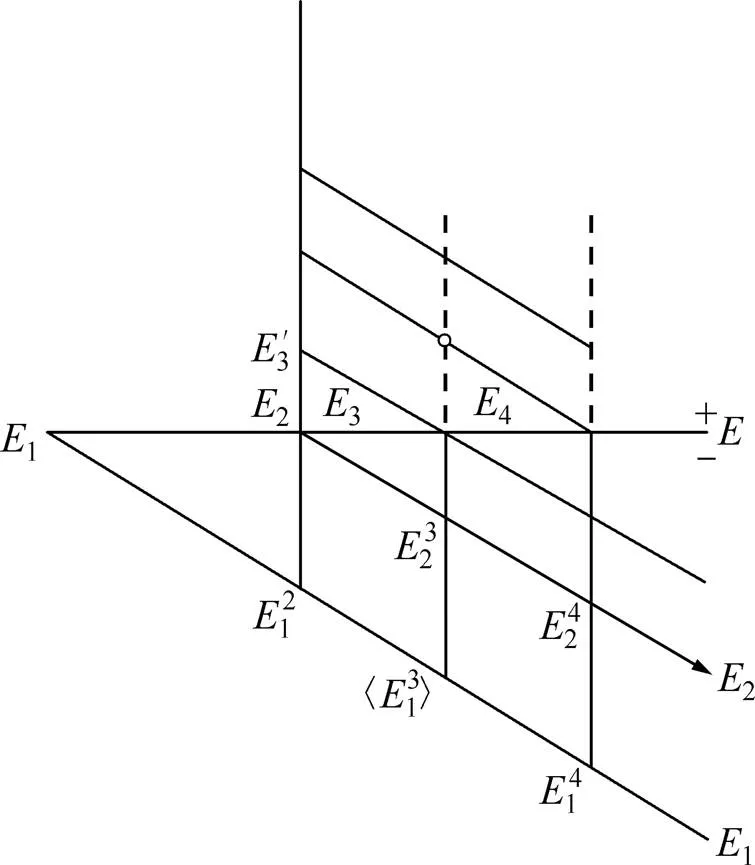

随着对前摄内容的增加,胡塞尔直观地给出了一个不同于《内时间意识现象学》中的时间图形,而这才是时间意识的相对完整图形[15](22)(图1)。借助于它,我们能够更好地理解时间意识的结构。

图1 时间意识的相对完整图形

在这个图形中,横轴E1-E是意识河流中的各个原印象的现在点组成的直线,横轴以上的部分是前摄,以下的部分是滞留。当我们的意识处在图形中E2这个原印象的时候,E12就是之前的原印象E1在这个时候相应的滞留,E12—E2(不包括E2这个点)是整个滞留段的一部分;而E2—Eʹ3(不包括E2这个点)则是前摄段的一部分。当时间意识从E2行进到E3的时候,E2则变成了相应的滞留E23,E12则由于沉入距离E3更远的滞留之中而变成了E13,原先作为前摄的Eʹ3在得到了充实之后变成E3,与此同时又会出现一个相对于E3而言的前摄Eʹ4(位于E3的正上方,胡塞尔没有将它标出来,我们用空心的圆圈表示)。斜线表示从前摄到原印象再到滞留的整个下坠过程。

如此一来,我们便可以把内时间意识流的进程描述为无限的前摄不断被充实的进程,或者说前摄向着滞留不断下坠的过程。在此意义上,胡塞尔说:“整个原过程(Urprozess)就是前摄的河流和前摄的充实。”[15](227)根据之前所描述的前摄的目的论特征,这表明整个意识流的充实过程也包含着目的论的趋向。因此,这种目的论不仅体现在内时间意识构造对象的过程的合法则性上,而且更重要的是,它通过体现在前摄的目的性指向上而贯穿于整个意识流之中。也就是说,前摄的目的论趋向渗透在整个时间意识流之中,进而为世界及其历史的构造之合目的性奠定了基础。

三、结语

综上所述,胡塞尔在早期的思想和著作中蕴含着现象学目的论的萌芽。首先,意向性中已经包含着目的论的意味,它不仅体现在意向和充实的动态认识过程之中,而且意向本身就是一种趋向(Tendenz)和指向(Richtung),暗示着一种追求和目的,而不是一种盲目的或中立的意识功能。意向性认识的充实过程则充分表现了胡塞尔目的论的动态性、无限性和上升性等特点。其次,《活生生的当下》中的内时间意识构造也体现出了合法则性,它使得被构造物是有序的、而非凌乱的,这种有序性和合法则性的构造为更高阶段、乃至世界及其历史的目的论构造提供了基础。而作为基础的内时间意识构造的目的性尤其体现在前摄之中,它所具有的视域性也是目的论的一个重要特征。

进一步而言,现象学作为一门主体性哲学,理性的主体自身必然蕴含着构造的合目的性和合法则性。现象学作为一门自觉的科学,它自身必然有目的地向着严格科学的体系发展,这个体系正是在意向性认识论和内时间意识流中奠定了坚实的基础。从更高的角度来说,这种构建目的论的现象学体系的视角来源于胡塞尔后来自己所说的对理性主义的“信仰”。因此,目的论就和理性主义一道贯穿于胡塞尔的前后思想之中。

注释:

① 胡塞尔在《逻辑研究》第一卷中对思维经济学的目的论做了批判,但未正面阐明现象学的目的论。目前来看,这种正面阐明最早应发生在1908年,详情请参阅:Husserl. Grenzprobleme der Phänomenologie (Hua XLII) [M]. Dordrecht: Springer, 2014: 160.

② 此卷全集版的编者Rudolf Boehm在这这段话的注释中提醒我们,胡塞尔自己在边上加的说明也值得注意:“但在前摄与滞留之间的区别是本质性的,前摄不去决定将来之物可能是什么,以及客体的延续是否可能终止以及‘何时’终止,而滞留则是受束缚的。”这种说法也说明了前摄不可能失实。

[1] Husserl. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Zweiter Teil (Hua XIV)[M]. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1973: 492.

[2] 弗朗兹·布伦塔诺. 心理现象与物理现象的区别[C]//陈维纲, 林国文译, 倪梁康编. 面对实事本身——现象学经典文选. 北京: 东方出版社, 2006: 52.

[3] 埃德蒙德·胡塞尔. 逻辑研究·第2卷·第1部分[M]. 倪梁康译. 上海: 上海译文出版社, 2006.

[4] 埃德蒙德·胡塞尔. 经验与判断[M]. 邓晓芒, 张廷国译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1999.

[5] 埃德蒙德·胡塞尔. 逻辑研究·第2卷·第2部分[M]. 倪梁康译. 上海: 上海译文出版社, 2006.

[6] 克劳斯·黑尔德. 世界现象学[M]. 孙周兴编, 倪梁康等译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2003.

[7] 倪梁康. 胡塞尔现象学概念通释[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007.

[8] Bernet R. Endlichkeit und unendlichkeit in Husserls phaenomenologie der wahrnehmung[J].40ste Jaarg., 1978(2): 251−269.

[9] Bernet R. Zur teleologie der erkenntnis: Eine antwort an rudolf boehm[J].40ste Jaarg., 1978(4): 662−668.

[10] 埃德蒙德·胡塞尔. 形式逻辑和先验逻辑[M]. 李幼蒸译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 138.

[11] Held K. Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise des transzendentalen Ich bei Edmund Husserl, entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik (Phaenomenologica 23)[M]. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1966: 43.

[12] 埃德蒙德·胡塞尔. 内时间意识现象学[M]. 倪梁康译. 北京: 商务印书馆, 2009.

[13] 埃德蒙德·胡塞尔. 静态的与发生的现象学方法[C]//倪梁康译, 倪梁康编. 中国现象学与哲学评论·第八辑·发生现象学研究. 上海: 上海译文出版社, 2006: 5.

[14] Edmund Husserl. Späte Texte über Zeitkonstitution (1929-1934). Die C-Manuskripte (Hua Mat VIII) [M].Dordrecht: Springer, 2006: 266.

[15] Edmund Husserl. Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbewusstsein (1917/18) (Hua XXXIII)[M]. Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, 2001.

[编辑: 颜关明]

The roots of teleology in early Husserlian phenomenology

XU Liwen

(School of Political Science and Law, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, China)

Edmund Husserl talked about phenomenological teleology mainly in his later years of life, but the roots of teleology had already been contained in his early works. The present essay, by interpreting the two concepts of fulfilling and protention, illustrates that the teleology has already been included in early Husserl's discussion of the intentionality and the consciousness of internal time. The dynamic relation between protention and fulfilling indicates that there are teleological tendencies in intentional epistemology, and that the protentional function of the consciousness of internal time not only reveals the laws in the construction of consciousness but also infuses the teleology into the entire stream of consciousness. The manifestations of teleology in early Husserl are not only basis for phenomenological teleology but also of great importance for understanding the development of Husserlian philosophy.

Edmund Husserl; teleology; intention; fulfilling; protention

B516.52

A

1672-3104(2017)02−0021−08

2016−09−10;

2016−10−27

徐立文(1987−),男,湖南永州人,哲学博士,广东工业大学政法学院讲师,主要研究方向:现象学,德国古典哲学