出租车行业运营发展问题及改革阻碍

2017-05-31田和璧张龙飞

田和璧+张龙飞

摘 要: 出租车行业运营的特点、问题和未来的行业改革方向一直备受关注。北京市的出租车行业运营发展经历了二十多年的曲折历程,期间屡次改革调整形成了目前较有代表性的“北京出租车运营模式”,但却从未动摇过出租车行业的特许经营制度。这种特许经营制度是缺乏合法性与合理性基础的,加之诸多阻碍因素制约,导致出租车改革局面止步不前,而唯有市场化改革才是出租车行业健康发展的唯一出路。

关键词: 出租车运营模式; 行业改革阻碍; 特许经营; 市场化

中图分类号: F572 文献标识码: A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2017.02.023

Abstract: The features, problems of operating modes and new direction of reform in taxi service field have attracted much attention. Beijings taxi industry has experienced a tortuous course of development for more than two decades, and has formed a so-called Beijing Taxi Business Model, which is unique and representative in China after several reforms. These reforms have never shaken the franchising model of Beijings taxi industry, which is lack of legitimacy and rationality. And on the basis, there are several factors hindering reform in this industry and leading to reforms blocked repeatedly. Therefore, further market-oriented reform is the best way out for the sound development of taxi industry.

Key words: taxi industry; factors hindering reform in taxi industry; franchising model; market reform

一、引言

近年来,随着我国经济的快速发展,城市化进程显著增速,城市建设发展迅猛,随之而来的城市交通问题成为时刻关系着老百姓日常生活质量的热点问题。而随着城市居民交通出行需求的日益增长,出租车在城市交通运转中发挥的作用越来越大,其运营发展问題和行业矛盾更是引起了社会各界的广泛关注。作为中国的首都和国家的政治文化旅游中心,随着出租车逐渐融入普通百姓的日常生活,北京市政府在规划的特大城市客运交通格局中也给予了其出租车行业越来越重要的地位。①而选择北京市出租车行业作为深度剖析的对象,不失为了解我国出租车业整体状况的一种尝试,所谓以小见大,笔者希望从一个角度丰富对该问题的观察研究。

自20世纪90年代初,出租车行业形成迅速扩张态势,经营状况混乱无序,政府开始着手进行一系列治理整顿,通过各种政府管制手段在规模控制、行业准入、价格干预、市场监督等领域对出租车运营活动进行规范。不可否认的是,经过二十余年的治理改革与调整,北京市的出租车行业已经逐步形成了数量相对稳定、经营相对集中、管理相对统一的局面,为保障首善之区的市民出行和经济建设等做出了巨大贡献。

但是,北京市目前所采取的出租车行业特许经营模式,实际上是政府在出租车市场设置数量准入门槛,人为规定一个城市的出租车数量,市场主体只有获得政府发放的出租车牌照(准入资格),才可以参与市场运营。这种特许模式客观上造成了出租车公司垄断市场的固化格局,正是这种刚性行政干预框架下导致的市场力量无法进入的高门槛,最终形成人为的行政垄断并阻碍行业健康发展。

二、现实分析:北京市出租车运营模式衍生行政性垄断,产生诸多问题

一般而言,自然垄断行业具备“次可加性”①特点并产生“沉淀成本”②效应,大多集中出现在公共事业上,其共同表现就是:新主体的进入会导致传输网络和其他设施(如电缆、输油管、输气管和铁轨等)的高成本重复投资。[1] 而出租车行业是以单个出租车个体为单位,并不需要基础设施的投入所以不存在沉淀成本,也不存在现实证据证明其具有“次可加性”。因此,出租车行业不具有自然垄断的属性。那么,出租车行业是否符合应当由国家控制和垄断经营的规定范围呢?我国《反垄断法》第7条规定:“国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业,国家对其经营者的合法经营活动予以保护,并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控,维护消费者利益,促进技术进步。”这条规定实际上说明了国家在某些特定行业应当取得控制和垄断地位。(但并不意味着排除或限制竞争、只由国有企业独资经营这些行业。)可是,出租车行业既不关系国民经济命脉也不涉及国家安全,不属于上述应当由国家控制经营的行业范畴。从本质上看,出租车运营是一种广义的公共服务行业,具有明显的经营特性,其提供的产品具有竞争性和排他性,是一种可以通过市场竞争方式提供的公共服务。综上,依照垄断的相关理论分析:出租车行业的垄断状态既不属于自然垄断也不符合国家垄断要求,而是由于特许经营的市场准入管理制度造成的出租车公司对牌照的垄断控制,是衍生出的一种行政垄断。从现实实践上看,1994年北京市出台《关于1994年控制出租汽车总量增加的通知》开始对出租车行业进行数量管制;1998年住建部和公安部联合发布的《城市出租汽车管理办法》对出租汽车经营企业所具备的资质、出租汽车驾驶员的具体条件、申请从事出租汽车经营事业的程序、文件规范等作了相应规定,开启了租价管制的时代;2000年的《北京市人民政府批转市整顿出租汽车行业和企业、小公共汽车经营和营运秩序工作领导小组关于整顿本市出租汽车行业和企业意见的通知》开始禁止个体参与经营;2006年北京市政府《关于加强出租汽车行业管理的意见》提出北京市出租汽车行业实行特许经营制度,对出租汽车车辆指标实行无偿、有期配置,特许经营期限8年;2013年北京市政府出台《关于加强出租汽车管理提高运营服务水平的意见》,从准入退出机制、经营年限、考核机制、租价体系等方面进一步规范;2014年交通部颁布《出租汽车经营服务管理规定》,明确对出租汽车电召服务提出管理要求,并对其发展予以肯定和鼓励;2016年《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》相继出台,对网络约车、专车等新型业态纳入政府管制范畴,并将出租车经营年限调整至6年。

这些规定和政策一步步地确立了北京市出租车行业的总量调控制度、承包制度、特许经营制度等,[2]而且,北京市政府运用行政权力指导出租车企业选择固定车型并定点维修;依靠行政手段严禁外地司机的行业准入资格;由行业主管部门申请、以价格听证形式确定行业统一出租车营运价格……以上行政垄断表现和政府行为阻碍了北京市出租车行业的有效市场竞争,扭曲了行业的利益格局,产生一系列的矛盾和问题。

(一)政府相关部门和出租车公司形成利益同盟,司机成为行业弱势群体

出租车企业在特许经营“保护伞”的笼罩下,肆意盘剥、侵占司机权益,产生了一批新时代的“骆驼祥子”,在缺乏工会、行业协会保护的情况下,处于弱势地位的司机个体维权无果且退出无门。公司与司机之间的矛盾实际上是一种劳资矛盾,这种矛盾在1993年北京市政府不再审批新的出租汽车企业开始冻结出租车规模后,变得日益尖锐。司机虽为营运主体,但是一步步沦落为出租车行业中的弱势群体。首先,他们由于被迫收取高额“份儿钱”,不得不通过延长劳动时间、疲劳驾驶等方式,在完成承包定额之后赚取个人收益。因此导致司机本人透支生命,同时造成客运安全的隐患。其次,司机承担隐性营运风险,却缺乏必要的保障制度。很多出租车公司并未给司机上“三险”,车辆保险也只是第三者责任险,而且每月的车辆修理和其他各项费用也均由司机个人承担。③司机虽然按月交付“份儿钱”,但未获得相应的基本保障,并且面临各类营运风险和负担多种营运费用;相对比,出租车公司却凭借自身垄断地位的特权,坐收渔翁之利。最后,出租车公司与司机之间存在着不平等的利润分配关系,公司与司机之间维持着简单的承包关系,司机对公司缺乏认同感,公司对司机缺乏权益保障,劳资关系紧张,近些年各地屡屡发生的出租车罢运事件即是这个结果的突出表现。

与此同时,随着郊区县劳动力的涌入,出租车行业的劳动力市场明显呈现出供大于求的局面,这种局面在网约车迅猛发展的势头中愈演愈烈。北京市政府没有有效地扶助和保护出租车司机这类弱势群体,反而将出租车运营权无偿授予出租车公司,形成行业经营垄断,实际上是在帮助强势利益集团(出租车公司)谋取经济收益;同时实行的单一承包制经营方式,更加加剧了出租车司机与公司之间地位的不平等。此外,北京市政府还制定出台以户口所在地为重要指标的市场准入标准等监管政策,其目的在于限制进入,稳定行业,却引起出租车司机们的普遍反感,直接导致现实中司机对政府的不满,且在很大程度上更甚于对出租车企业的不满。

(二)出租车收费制度损害消费者利益,消费者无议價权力参与定价

缺乏有效竞争的行业必然是效率低下、服务不佳并忽视消费者的,这一特征在利用行政手段阻挡竞争者的北京市出租车行业体现得淋漓尽致:打车难、租价高、服务差、交通堵,多轮改革效果不佳,消费者和司机都未能成为改革的受惠者。

一方面,与消费者利益存在直接关系的出租车收费制度很不合理:目前出租车起步价过高的价格限制,对于只能被动接受价格的消费者而言并不公平;同时超过起步里程数的计价按照公里为计价单位计价也不公平,技术上完全可以实现按照米为计价单位的精确计算方法。[3]例如从2013年开始兴起的网络约车服务就进行了积极的尝试,“滴滴快车免起步价,只收取里程单价和时长费用,1.5元/3公里,0.25元/分钟”。[4] 但是各种专车、快车、顺风车等网络约车平台虽然极大地冲击了旧的出租车收费制度,定价却参差不齐,需要政府进行规范以确立科学合理的价格制度。另一方面,消费者作为原子化的独立个体,很难结成联盟形成议价主体与出租车公司和政府抗衡,这一点在数次改革听证会的结果上表现得尤为突出,消费者权益屡屡被忽略,出租车价格听证后却一涨再涨。然而,价格虽涨消费者却并未获得优质的服务质量,基本服务需求并未真正得到满足。

(三)出租车特许经营模式造成出租车市场潜能无法释放,无法形成多元化、多层次的市场供给局面

随着城市经济的繁荣发展,北京市城市交通运输需求不断增长,北京街头“打车难”一度成为引起普遍关注的民生问题。在居民出行需求难以得到满足,出现市场空白的情况下,北京市政府没有采取及时有效的调节供求、配置资源等措施弥补市场机制,反而继续坚持固化的特许经营模式。一方面是政府出台打击非法黑车①的政策“孤掌难鸣”,花费高额治理成本却难以实现治理效果;获得合法经营权的出租车行业定价机制固化,缺乏高效的出租车智能调配系统,不能满足居民多样化的出行需要。另一方面,随着互联网技术的发展和供需不平衡带来的市场刺激,各种新型打车软件将管理和调度融入出租车运营,提供专车、拼车等个性化服务,却因触碰既有的管理体制游走在“灰色”地带;即使目前获得合法身份仍然束手束脚,需要申请满足诸多条件,导致租赁公司、私家车等运载力量和民间资本介入出租车运营市场瞻前顾后、尴尬退出。此外,部分网络约车服务已经逐渐背离其“共享经济”的初衷和口号,主动或被动地蜕变成一个新型的“出租车公司”,并且以“出租车公司”的身份接受政府监管,例如行业龙头老大滴滴打车的“滴滴出租”业务板块,其服务供给方是职业的出租车司机,而“滴滴专车/快车”业务板块也发展得越来越职业化。以上出租车行业“左右为难”的局面,使得市场潜能无法得到充分释放,最终无法形成多元化、多层次的充分市场供给。

三、理论解读:北京市出租车行业特许经营模式的合法性与合理性值得商榷

出租车行业作为可完全竞争(marketable)的行业领域,从业者只需具备基本的运营条件即可进入行业:从业者必须身心健康、无传染病和精神病史,同时具备驾驶执照并拥有若干年的驾驶经验,再由申请司机向交通管制部门出具包括这些信息的真实文件,就可以取得行业准入资格,在进行工商税务登记后,即可开始营业。[5]这种个人自愿登记后自由进入该市场的个体经营模式也是20世纪90年代以来的一个全球普遍趋势。目前世界上的大多数国家对于出租车行业的管制都已放松或放弃,以充分发挥市场调节作用,防止出租车公司垄断市场造成社会福利的损失,下图是世界上多个国家、地区出租车市场规制策略汇总的概述。[6][7]

反观北京市出租车行业的政府管制现状,虽然由于网约车等新形态的市场冲击有所松动,但行政特许经营模式依然僵化存在,这种“发放牌照”的特许制度既不符合该行业的市场化运营的国际潮流,也不“合法合理”。

(一)北京市出租车行业行政特许经营模式与我国相关法律规定相违背

《关于〈中华人民共和国行政许可法(草案)〉的说明》对“特许”作如下解释:“特许是由行政机关代表国家向被许可人授予某种权利,主要适用于有限自然资源的开发利用、有限公共资源的配置、直接关系公共利益的垄断性企业的市场准入等。海域使用许可、无线电频率许可是典型的特许。特许的功能主要是分配稀缺资源,一般有数量控制。”出租车行业不可能归入“有限自然资源”的范围内,所以直接先讨论其是否属于“有限公共资源”:出租车营运牌照确实是一种公共资源,根据上述说明行政机关(政府有关部门)可以代表国家授予许可权利,但是这种资源并不属于政府,不可将政府资源和公共资源混淆使用。在政府对出租车进行数量控制之后,出租车经营权成为了政府权力控制的有限资源,其本质上不属于天然的“有限公共资源”。

那么,出租车行业是不是直接关系公共利益的垄断性行业呢?首先,出租车行业运营的公益性程度较低,就是普通的生活服务产品;其次,出租车行业对公共道路的使用权没有排他性;并且,出租车行业运营具有流动分散经营的特殊属性。可见,出租车运营是为了获得经济利益进行的一般性自我经营活动。因此,如果出租车行业被归入“特许”标准加以特许管理,更多是出于行政权力而非公共利益的考虑。

(二)以“牌照数量管制”为核心的出租车特许经营模式并不合理,产生诸多弊病

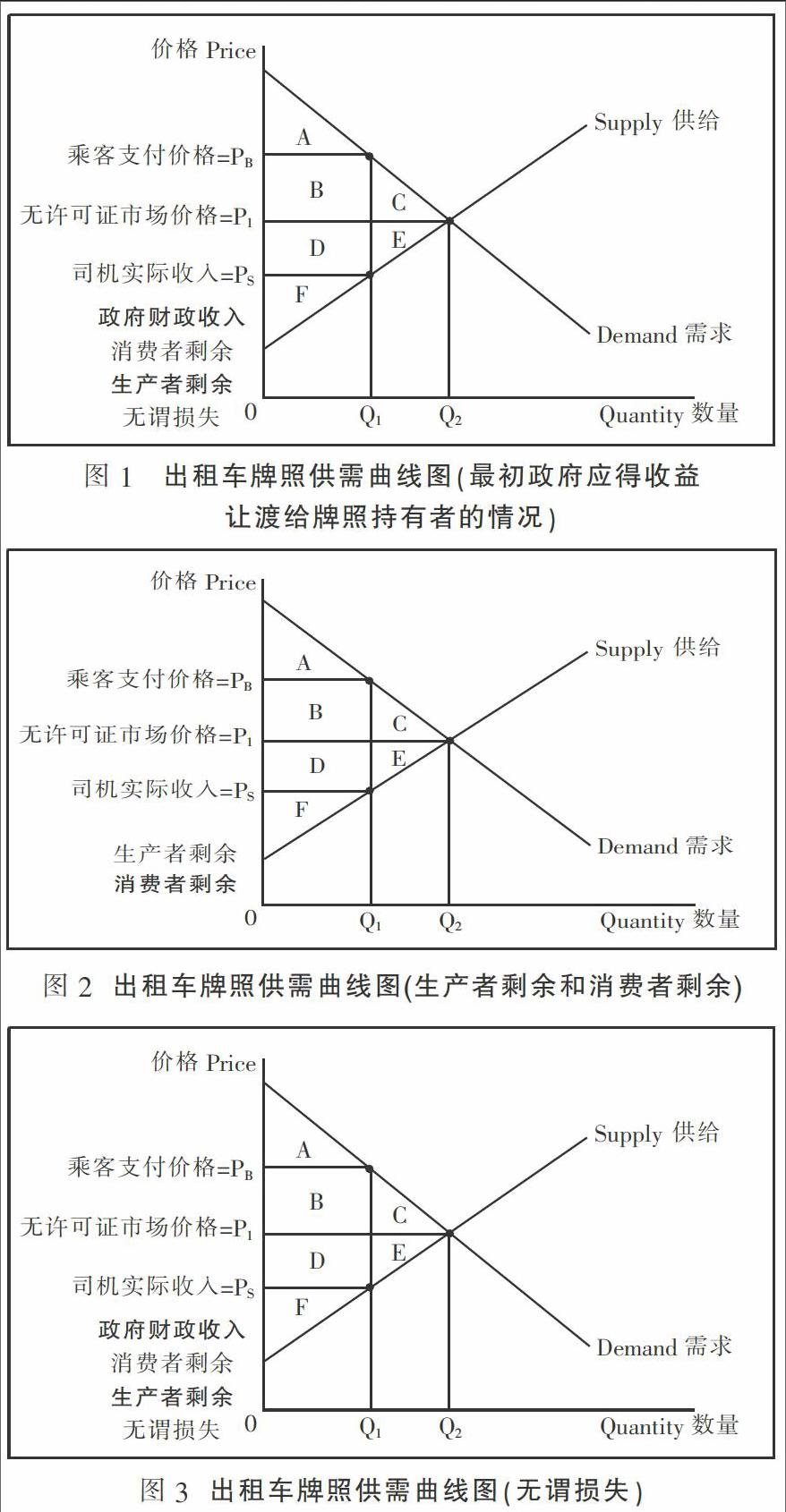

1. “牌照数量管制”人为造成供需不平衡。在正常情况下,运营牌照应由政府部门以一定价格出售以达到限制出租车数量至Q2的目的。(见图1)该牌照的发放使得以整体为考量对象的牌照持有群体形成一定规模的垄断效应,由此可以以高于完全竞争市场条件下的价格运营,实现一定程度的垄断利润。由于最初的牌照是以免费形式发放的,这无形之中是将政府应得收益(B+D)让渡给牌照持有者。(见图1)由此看来,出于两点原因判断牌照的持有者会阻止进一步发放牌照:(1)牌照总量的增加将使得垄断利润下降;(2)新的牌照发放预示着政府有可能会在未来对现有的牌照重新征收牌照使用费,从而完全消除牌照持有者的垄断利润。由于牌照持有群体阻止政府发放牌照,只要存在牌照管制,就很难依据“客观标准”确定牌照发放数量。

出租车特许经营模式采取“牌照数量管制”作为主要手段存在一个逻辑前提,即政府有能力测算出一个城市出租车的合理数量(其出租车需求量)。虽然国际和国内都曾根据城市情况设计过各种出租车数量计算方法、建立出租车数量需求模型,但无论用哪种方式,只要进行数量管制,实际上都是人为制造出租车市场的稀缺性,最终导致无法按照任何一种“客观标准”控制牌照数量。

2. “牌照数量管制”导致权力寻租和社会福利损失。 根据政府管制俘虏理论的基本思想所述:被管制产业有一种经济刺激,试图影响政府立法管制者,以尽可能建立对本产业有利的管制制度。[8]被管制的利益集团往往竭力操纵管制过程以增加自身收入。在出租车行业即是如此,牌照的数量控制使得本可以引入的市场竞争机制被人为取消,出让社会公共资源所得的收入被持有牌照的企业无偿占有;同时,基于有限牌照的分配权,政府相关管制部门与既得利益的出租车公司结成利益同盟,也给权力寻租腐败留下了滋长空间。

在完全竞争市场条件下,如下图所示,出租车总量为Q1,市场价格为P1,消费者剩余和生产者剩余分别是图中区域(D+E+F)和区域(A+B+C)。(见图2)在牌照数量管制条件下,出租车数量减少至Q2,乘客支付價格上升至PB,生产者剩余与消费者剩余之和减少,该部分减少即为无谓损失(社会福利损失),图中为区域(C+E)。(见图3)可见牌照数量管制的举措造成了整个社会福利的损失。

四、改革阻碍评议:北京出租车行业运营改革困难重重

中国经济时报记者王克勤曾在2002年发表系列文章《北京出租车业垄断黑幕》披露北京市出租车公司“空手套白狼”的发家史,对份儿钱的起源以及大公司制度下司机恶劣的生存状况亦做了全面报道,引起广泛关注和讨论。十多年来,尽管出租车司机上访或司法维权,各级人大代表提案呼吁,媒体发声呐喊,官方与民间机构数次调研佐证,政府几次对行业进行整顿改革,但都无法改变早已形成的利益格局。2013年2月8日,习近平总书记在北京市祥龙出租客运有限公司调研节日期间出租车运营情况,并指示有关部门要择其善者而从之,“行胜于言,应该综合施策、标本兼治,健全激励保障机制,加强科学管理,提高职业道德水平,努力解决好‘打车难问题”。习总书记的指示侧面提点了目前北京市治理出租车行业改革不彰的要害。那么,厘清导致出租车行业改革屡屡受挫、止步不前的阻力和困难,成为接下来针对性突破瓶颈和引导出租车行业运营进行良性轨道的关键。

(一)既得利益集团结成利益同盟,阻拦行业改革破冰

随着我国市场经济发展的不断深入,很多行政体制改革和政府职能调整远远落后于经济改革进程,大量不合理的政府管制权力依然被保留,如特许经营权等分配往往是授予某些利益集团长期把持,北京市出租车特许经营权的持续存在和改革不彰正是如此一例。

《关于加强企业营运任务承包管理工作的通知》(129号文件)让运营司机彻底出局;1999年北京市开始推行“政企分开”,许多集体企业变成民企后明晰了产权;2000年北京市出台的《关于整顿本市出租车行业和企业意见的通知》指出“企业总数控制在200家左右,车辆总量控制在6万辆左右”,鼓励出租车企业兼并重组与规模化经营,大企业开始互相兼并以获得经营指标。自此,出租车公司与政府事实上形成了利益共同体。虽然政府依然主导着出租车行业的经营结构,但是随着企业规模的扩大,大企业对出租车行业的垄断地位逐渐形成,处于共同利益的考量,大企业之间必然结成利益集团,与政府的谈判能力不断增强,直接影响政府的决策。不难推测,“北京市的出租车公司和政府的相关管理部门结成了牢固的利益同盟,它们在公开的秘密下,进行着不光彩的收入再分配”。①这其中权力的滥用和寻租由于得不到有效的监督和制约,只会进一步加剧对于国家税收、司机权益和消费者剩余的损害,所谓“富了老板,肥了官员,亏了国家,苦了司机,坑了百姓”。②

(二)出租车企业把持改革的主导权,改革者自己制定规则标准

为避免出租车行业盲目发展,1994年4月北京市出租车管理局正式发布《关于1994年控制出租汽车总量增加的通知》,宣布当年不再审批新的公司。在没有出台举措完善出租车公司产权结构、明确出租车司机合法权益、进行质量管控的基础上,出租车行业管制及政府有关部门直接采取数量管制的极端举措,实质上是在出租车行业筑起了准入的行政壁垒。之后出租车经营执照开始升值,而这种对于经营权审批的收紧却没能达到预想的效果,转让、买卖经营权成风并引发大量纠纷。为了整顿乱象,北京市主管部门依据《关于加强企业营运任务承包管理工作的通知》(129号文件)开始禁止、清理卖车行为:既禁止公司向司机卖车,同时又大幅度提高“月承包金”(即“份儿钱”)的标准。“以前普遍在1000元左右的月承包金,被按照不同车型分成了3000元、4000元、4500元、6000元四个标准,公司可以上下浮动15%。这个标准由出租车协会协商制定,而出租车协会的成员大多是北京市各出租车公司的领导。”

由出租车公司协商制定出租车行业营运任务承包管理中的“月承包金”金额和浮动标准,改革者既是运动员又是裁判员,可想而知出租车司机为何维权无力、日渐处于弱势地位,也可想而知改革为何迟迟未有实质性进展。

(三)出租车司机和消费者群体呈现原子化特征,无法有效参与出租车行业规则制定

出租车司机作为出租车行业利益格局中的弱势群体,与出租车服务消费者一样具有原子化、分散的群体特点,很难集体发声保障自身权益和影响公共政策走向。这一点在出租车调价听证会上表现得尤为突出。以2013年5月北京市出租车调价听证会为例,与会的25名听证代表构成如下:消费者10人,人大代表3人、政协委员3人、出租车驾驶员3人、社会组织1人、政府部门3人以及经营企业2人,③北京市出租车驾驶从业人员10万余人,④却仅3人代表,这种不公正的安排是对广大出租车司机权利的不尊重。听证会本来是各方参与决策的良好渠道,以求平衡各方利益、确保公平、公正。可是尽管各方利益代表都参与听证会,但由于主张调价的代表方影响力太大最终形成了“25名听证参加人中,23人同意调整出租车租价”的结果。显然,这种规则制定的程序和过程是不可能真正达到公众对政策的满意效果的。

由此可见,在出租车改革进程中,出租车企业和政府结成利益同盟共同主导改革,一方面政府出台政策把持决策权,另一方面既得利益的企业联合共同施加影响,与此同时,司机和消费者作为两方独立的行业主体却因为原子化特征并缺乏自我组织的抗衡力量,而“心有余而力不足”地消极投入到这场各方对抗博弈的战争中——最终导致改革名为“改革”,实则举步不前,只能不断地进一步固化利益格局和扭曲市场关系。话语权和决定权掌握在强势群体(政府和出租车企业)手中的改革如何能保护弱势群体(司机和消费者)的利益不受损害?如何能做到降低车费价格、提高服务质量保障民生?如何能真正实现行业内经营市场的公平正义?這种“改革怪圈”的背后,反映的是行业内各主体间权力和力量配置的不均衡、不对等,是强势群体借助合法合规程序对于弱势群体权益的侵犯,是既得利益者对其垄断利益的“漂白”。

因此,只有通过深化北京市出租车行业运营模式的市场化改革,才能改变这种市场生态畸形的“行政垄断下的特许经营体制”。政府应当在放弃行政垄断的前提下,完善相关行政法规,制定合理的行业标准,为具备经营资质的竞争者创造健康的经营环境,对网约车等新技术创新平台予以包容,并采取适当的管制手段维持基本经济秩序,保证各方从业者和消费者的合法权益。

参考文献:

[1]彭晓娟.出租车行业经济性垄断背后的 行政性垄断分析[J].湖北社会科学, 2010,(4):50-52.

[2]张静露.“北京模式”下出租车行业垄断 的法律反思[J].云南社会主义学院学 报,2014,(2):18.

[3]李玉娟.出租车行业经营模式与管理制 度存在的弊端及其治理见解[J].现代财 经(天津财经大学学报),2010,(8):48-53.

[4]刘飞燕.出租车行业政府管制研究—— 以北京市为例[D].北京:首都经济贸易 大学,2016:23.

[5]余晖.政府管制失败的经典案例:评《管 制成本与社会公正——透过北京市出 租车业看政府管制的失败》[J].中国制 度变迁的案例研究,2005:496-506.

[6]Choong-Ho Kang. Taxi Deregulation: International Comparison[D]. Papers of Degree of MSc (eng). Leeds:University of Leeds,1998.

[7]周晓伟.论我国黑出租车的依法治理[D]. 武汉:华中科技大学,2011:23.

[8]王俊豪,鲁桐,王永利.西方国家的政府 管制俘虏理论及其评价[J].世界经济, 1998,(4):25-28.

[责任编辑、校对:党 婷]